Оценка качества региональной инновационной политики

Автор: Санжанов А.И.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (92), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыта значимость качества инновационной политики как ключевого фактора инновационного развития экономики региона, обоснован системно-структурный подход к его оценке. Представлен анализ факторов, определяющих степень межрегиональной дифференциации инновационного пространства страны. На примере регионов Сибирского федерального округа рассчитан интегральный индекс качества региональной инновационной политики и доказана его статистически значимая взаимосвязь с показателем инновационной активности организаций.

Инновационная активность, качество инновационной политики, межрегиональная дифференциация, научно-технический потенциал, корреляция, типологизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14875461

IDR: 14875461

Текст научной статьи Оценка качества региональной инновационной политики

⟡ ⟡ ⟡

В контексте актуальных тенденций развития национальной инновационной системы и необходимости выработки и реализации эффективной государственной инновационной политики представляется важным переосмысление роли и места регионов в данных процессах. Результаты различных региональных инновационных рейтингов свидетельствуют о существовании значительной дифференциации в уровнях инновационного развития субъектов Российской Федерации [4–6]. Очевидно, что недостаточное внимание к проблеме роста пространственной неравномерности в ходе модернизационных процессов в долгосрочной перспективе может привести к безвозвратной утрате отдельными регионами конкурентоспособности в инновационной сфере.

Указанная дифференциация обусловлена различными причинами, которые в первом приближении можно разделить на две основные группы. К первой следует отнести относительно объективные факторы, связанные с существующими различиями в социально-экономических условиях инновацион-

ГРНТИ 06.61.33

Александр Иванович Санжанов — аспирант кафедры экономической теории, национальной и мировой экономики Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (г. Улан-Удэ).

Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук, проф. О.А. Осодоевой.

Статья поступила в редакцию 02.03.2015 г.

Для ссылок: Санжанов А.И. Оценка качества региональной инновационной политики // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 2 (92). С. 111-115.

ной деятельности и научно-техническом потенциале регионов. Эти различия во многом определяются характерной для страны неравномерностью пространственного развития и значительным дисбалансом в распределении имеющегося потенциала и общественных ресурсов между ее территориями.

Вторая группа причин имеет более субъективную природу, поскольку связана с непосредственной активностью основных акторов инновационных процессов, и объясняется различиями в инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, а также особенностями государственной инновационной политики, реализуемой в конкретном регионе.

В связи с этим уместен вопрос о степени влияния каждой из групп причин на уровень дифференциации инновационного развития регионов. Иными словами, следует оценить вклад каждой из групп в определение позиции конкретного региона по уровню развития инновационной сферы.

На основе анализа результатов рейтингования инновационного развития субъектов Российской Федерации, проводимого НИУ ВШЭ [5], можно сделать вывод о том, что значимость второй группы причин в усилении поляризации инновационного пространства страны более существенна. Вариация уровней инновационного развития регионов сегодня в меньшей степени объясняется дифференциацией социально-экономических условий инновационной деятельности и научно-технического потенциала (объективная сторона), определяющих степень инновационной восприимчивости (абсорбционной способности) конкретной территории, и в большей степени — результативностью инновационной деятельности субъектов такой деятельности и качеством региональной инновационной политики (субъективная сторона), формирующих инновационную способность территории. Таким образом, именно непосредственная активность основных акторов инновационных процессов в регионе в наибольшей степени влияет на его успехи в инновационном развитии, что, безусловно, можно количественно оценивать по-разному, однако выявленная особенность важна, в первую очередь, как качественная тенденция.

Менее значимую роль первой группы причин можно объяснить тем, что в последние два десятилетия реализуемая на федеральном уровне региональная политика, основываясь преимущественно на принципах первенства общенациональных интересов по отношению к региональным, создания единообразных для всех субъектов Российской Федерации условий развития, носила в основном выравнивающий характер. Это нашло отражение в активном использовании инструментов бюджетного выравнивания, реализации федеральных целевых программ, практики повсеместного создания свободных экономических зон, объектов инновационной инфраструктуры и т. д. Научно обосновано, что приоритет гомогенизации социально-экономического пространства страны по-прежнему занимает одно из центральных мест в целеполагании современной региональной политики [3].

С учетом выявленной значимости региональной инновационной политики (РИП) в формировании уровня инновационного развития региона представляют интерес детальный анализ и оценка данной категории. В теории представлены различные варианты оценки РИП. Наибольшее распространение получил подход, основанный на анализе показателей, количественно характеризующих меры РИП, а также описывающих динамику региональных экономических процессов и результативность инновационной деятельности хозяйствующих субъектов как производных РИП, реализованной в конкретном временном периоде. К примеру, это нашло отражение в методике, разработанной Министерством экономического развития РФ и Ассоциацией инновационных регионов России [1]. Недостаток данного подхода, по мнению автора, состоит в отсутствии однозначных критериев при выборе индикаторов для оценки результативности РИП, а также в неопределенности связи и степени реального влияния последней на динамику конкретного индикатора.

В связи с этим более объективным представляется так называемый системно-структурный подход, основанный на понимании РИП как системного явления и оценке с точки зрения ее качества. Под качеством РИП автор предлагает понимать системную полноту, своевременность и последовательность мер институционально-организационного и финансового регулирования, осуществляемого органами государственной власти в целях инновационного развития экономики региона. Категория качества выступает одновременно атрибутивной характеристикой и агрегированным параметром анализа инновационной политики, проводимой властными структурами различных уровней.

Руководствуясь указанным подходом, проведена оценка качества инновационной политики в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) за период с 2009 по 2013 г. Поскольку РИП, реализуемая федеральными органами власти, как отмечалось выше, направлена, в первую очередь, на выравнивание потенциала и условий инновационной деятельности в регионах, то наибольший интерес для анализа представляла политика региональных органов власти, играющая ключевую роль в динамике инновационных процессов в субъектах Российской Федерации. Дезагрегация системы мер РИП, реализуемых на уровне региона, в первом приближении позволила выделить ее наиболее значимые подсистемы — нормативно-правовое, финансовое и организационное обеспечение. В связи с этим качество РИП в регионах оценивалось по трем группам показателей, характеризующих состояние указанных подсистем.

Анализ нормативной-правовой базы РИП проведен путем оценки состояния актов высших законодательных и исполнительных органов государственной власти регионов СФО (стратегии, концепции, законы, государственные программы и т. д.). Результаты исследования выявили межрегиональную дифференциацию полноты правового обеспечения РИП и отсутствие единообразия в подходах к формированию комплексной нормативной базы РИП.

Соответствующий субиндекс качества IIRF рассчитан на основе четырех дихотомических переменных, характеризующих наличие (отсутствие) выбранных нормативных правовых актов в конкретном регионе. На основе полученных значений субиндекса проведена типологизация регионов СФО. Так, в группу регионов с высоким качеством отнесен 1 регион, со средним и низким — по 5 регионов, с крайне низким (неудовлетворительным) — 1 регион.

Организационное обеспечение РИП оценено с точки зрения наличия специализированных институциональных структур — уполномоченных органов государственной власти, координационных (совещательных) органов, институтов развития (фонды, агентства, корпорации развития и т. д.) в инновационной сфере. Результаты исследования показали, что организационное обеспечение РИП в субъектах СФО представлено относительно слабо и характеризуется неравномерностью и существенными различиями между регионами.

Субиндекс качества организационного обеспечения РИП IOS рассчитан на основе трех дихото- мических переменных, характеризующих наличие (отсутствие) анализируемых институциональных структур в конкретном регионе. На основе полученных значений субиндекса проведена типологиза-ция регионов СФО: в группу регионов с высоким качеством отнесено 2 региона, со средним — 1 регион, с низким — 5 регионов. Четыре региона сформировали группу, где организационное обеспечение фактически отсутствует.

Оценка качества финансового обеспечения РИП проведена на основании данных о фактически осуществленных бюджетных ассигнованиях на гражданскую науку и затратах бюджетов на осуществление технологических инноваций. Результаты анализа выявили значительную дифференциацию регионов СФО в части бюджетного финансирования, нестабильность динамики бюджетных ассигнований в течение рассмотренного периода, а также их крайне незначительные среднегодовые объемы. Так, средние удельные расходы на прикладные научные исследования в большинстве регионов СФО в 2009–2013 гг. не превышали уровня 0,02 % объема расходов консолидированных бюджетов.

В ходе расчета субиндекса качества финансового обеспечения РИП IFS значения анализируемых показателей подвергались процедуре сглаживания в связи с имеющейся асимметрией распределений, после чего трансформированные значения показателей были нормированы. На основе полученных значений субиндекса произведена типологизация регионов. Так, в группу регионов с высоким качеством отнесен 1 регион, со средним — 2, с низким — 8 и с крайне низким (неудовлетворительным) — 1 регион.

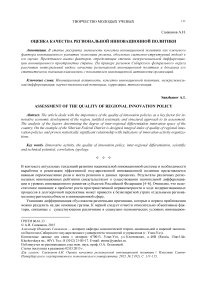

Интегральный индекс качества РИП IQIP рассчитан по данным таблицы в предположении равной значимости каждой подсистемы РИП как среднее арифметическое найденных значений субиндексов IIRF , IOS и IFS . По полученным значениям интегрального индекса IQIP (см. рис.) проведены ранжирование и типологизация регионов СФО.

Таблица

Расчет индекса качества инновационной политики I QIP в регионах СФО в 2009–2013 гг.

|

Регион |

Индекс качества нормативной правовой базы инновационной политики I IRF |

Индекс качества организационного обеспечения инновационной политики I OS |

Индекс качества финансового обеспечения инновационной политики I FS |

Индекс качества инновационной политики I QIP |

Ранг |

|

Республика Алтай |

0,25 |

0 |

0,757 |

0,336 |

10 |

|

Республика Бурятия |

0,75 |

0,333 |

0,377 |

0,487 |

5 |

|

Республика Тыва |

0,75 |

0 |

0,350 |

0,367 |

8 |

|

Республика Хакасия |

0,5 |

0 |

0,290 |

0,263 |

12 |

|

Алтайский край |

0,75 |

0,333 |

0,417 |

0,500 |

4 |

|

Забайкальский край |

0,5 |

0,0 |

0,584 |

0,361 |

9 |

|

Красноярский край |

0,75 |

1 |

0,271 |

0,674 |

2 |

|

Иркутская область |

0,5 |

0,333 |

0,340 |

0,391 |

6 |

|

Кемеровская область |

0,5 |

0,333 |

0,141 |

0,325 |

11 |

|

Новосибирская область |

1 |

0,667 |

0,265 |

0,644 |

3 |

|

Омская область |

0,5 |

0,333 |

0,316 |

0,383 |

7 |

|

Томская область |

0,75 |

1 |

0,519 |

0,756 |

1 |

Так, наилучшее качество РИП среди регионов СФО в 2009–2013 гг. отмечалось в Томской области. К группе регионов со средним качеством отнесены Алтайский край, Красноярский край и Новосибирская область. При этом последние два региона наиболее близки к переходу в группу с высоким качеством. Большинство же регионов СФО характеризовалось низким качеством РИП. Соответствующая группа включает 8 регионов, большинство из которых характеризуются сравнительно одинаковым уровнем качества РИП (республики Алтай, Тыва, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Омская области). На их фоне наибольшие шансы для перехода в группу со средним качеством имеет Республика Бурятия. Наихудшее качество инновационной политики характерно для Республики Хакасия, которая наиболее близка к группе с крайне низким качеством инновационной политики. Позиции республик Бурятия и Хакасия симметричны относительно центра объединяющей их группы.

Рис. Индекс качества инновационной политики

QIP в регионах СФО в 2009–2013 гг.

I

На следующем этапе оценено влияние качества инновационной политики на инновационную деятельность организаций путем определения тесноты связи между индексом качества РИП и показателями «Инновационная активность организаций» и «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» [2]. Данные показатели характеризуют соответственно активность и результативность инновационной деятельности организаций.

С помощью W -теста Шапиро–Уилка проведена проверка значений указанных показателей на соответствие нормальному распределению. Расчет W -статистик и их уровней значимости производился в программе Statistica 10. Положительные результаты проверки позволили использовать параметрические критерии для обнаружения связи между рассматриваемыми показателями. Так, расчеты коэффициентов корреляции Пирсона показали, что у индекса качества РИП имела место слабая линейная зависимость (0,291) с показателем «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг» и средняя (0,528) — с показателем «Инновационная активность организаций». Вместе с тем, полученные коэффициенты корреляции оказались статистически незначимыми.

Расчеты непараметрического аналога коэффициента Пирсона — коэффициента ранговой корреляции Спирмена — выявили умеренную тесноту связи между рассматриваемыми показателями. При этом коэффициент ранговой корреляции между индексом качества РИП и показателем «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг» не обладал необходимой значимостью. Коэффициент корреляции между индексом качества РИП и показателем «Инновационная активность организаций» (0,608), напротив, оказался статистически значимым, что означало наличие умеренной положительной связи. Поскольку при расчете коэффициента корреляции Пирсона наличие линейной зависимости не подтверждено, то выявленная зависимость — нелинейная и монотонно-возрастающая. Таким образом, с учетом принятых допущений можно с известной долей вероятности утверждать, что между качеством инновационной политики в регионах СФО в 2009–2013 гг., выраженным индексом качества РИП, и инновационной деятельностью организаций, выраженной показателем инновационной активности, существовала умеренная монотонно-возрастающая нелинейная зависимость.

Как было показано ранее, различия в уровнях инновационного развития регионов на современном этапе определяются, в первую очередь, непосредственной активностью самих участников региональных инновационных процессов, т. е. инновационной деятельностью организаций и эффективностью региональной инновационной политики. В связи с этим нарастание различий в качестве инновационной политики в регионах СФО в рассмотренном периоде усиливало межрегиональную дифференциацию в уровнях инновационного развития как само по себе, так и за счет соответствующего влияния на инновационную активность организаций данных регионов.

Список литературы Оценка качества региональной инновационной политики

- Бортник И.М., Сенченя Г.И. и др. Система оценки и мониторинга инновационного развития регионов России//Инновации. 2012. № 9 (167). С. 48-61.

- Данные официальной статистики, публикуемые Федеральной службой государственной статистики. Раздел «Инновации». . Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_ and_innovations/science/# (дата обращения: 03.03.2015).

- Коростышевская Е.М., Плотников В.А. Теоретические аспекты формирования целей в российской региональной политике//Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. С. 62-71.

- Рейтинг инновационной активности регионов 2013, составленный Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ). . Режим доступа: http://www.nair-it.ru/news/21.07.2014/441 (дата обращения: 03.03.2015).

- Рейтинг инновационного развития субъектов РФ: аналитический доклад, подготовленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». . Режим доступа: http://www.hse.ru/primarydata/rir2012 (дата обращения: 03.03.2015).

- Рейтинг инновационных регионов 2013, выполненный в рамках квалификационного комитета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).. Режим доступа: http://www.i-regions.org/upload/nasait.pdf (дата обращения: 03.03.2015).