Оценка качества социально-экономического развития Челябинской области

Автор: Баев Леонид Александрович, Дзензелюк Наталья Сергеевна, Кочегарова Людмила Геннадьевна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен подход к оценке качества социально-экономического развития региона на примере Челябинской области, в основу которого заложен анализ темпов прироста экономических показателей. В качестве основных показателей, выступающих индикаторами, выделены валовой региональный продукт, производительность труда, совокупные затраты труда, реальная начисленная заработная плата, зарплатоотдача. Соотношение темпов прироста показателей характеризует тип регионального развития и определяет его качество. Динамика показателей Челябинской области приведена в сравнении с аналогичными показателями для страны в целом. По результатам оценки сделан вывод о способах преодоления экономической стагнации, определены условия, позволяющие реализовать стратегическое обеспечение устойчивого развития. Использование в данном подходе хорошо верифицируемых статистических оценок позволяет объективизировать оценку качества регионального развития, что облегчает принятие обоснованных многокритериальных управленческих решений.

Социально-экономическое развитие региона, интенсивное развитие региона, экстенсивное развитие региона, качество экономического развития региона, производительность труда, совокупные затраты труда, зарплатоотдача, фонд оплаты труда, стратегическое управление, устойчивое развитие региона

Короткий адрес: https://sciup.org/147232432

IDR: 147232432 | УДК: 332.055.2:331.101.6 | DOI: 10.14529/em190302

Текст научной статьи Оценка качества социально-экономического развития Челябинской области

Задача корректной оценки качества и устойчивости социально-экономического развития регионов является актуальной научной проблемой, не имеющей однозначного решения. На сегодняшний день имеется множество подходов, которые с разных позиций пытаются исследовать данный вопрос. В целом можно отметить, что уровень регионального развития характеризуется как набором экономических параметров, так и социальными аспектами. При этом, на наш взгляд, именно экономическое развитие лежит в основе социальной составляющей и является приоритетным для разработки мер регулирования.

Общеизвестно, что уровень и возможности социально-экономического развития страны и регионов определяются уровнем добавленной стоимости и соотношением ее распределения на потребление и накопление. Соотношение потребления и накопления и эффективность последнего определяет качество развития. Вопросы экономического развития (в частности на региональном уровне) исследованы в работах [1–5].

Обеспечение приращения внутреннего регионального продукта в большей части за счет роста эффективности говорит о преимущественно интенсивном развитии. Обратная ситуация – о преимущественно экстенсивном. Вполне понятно, что в условиях ограничений на вовлекаемые в производство ресурсы, первый путь развития обеспечивает его высокое качество и возможности ускоренного роста экономики, а второй – ведет к снижению качества развития, стагнации и кризисам.

Теория

Современные исследования подходят к рассмотрению вопросов регионального развития и поиску путей его стимулирования под разными углами. В частности, Н.И. Куликов и А.Н. Куликов [6] связывают проблемы в развитии регионов с неэффективностью бюджетной политики федерального центра. Вопросам государственного вмешательства в регулирование регионального развития посвящены также работы зарубежных ученых [7]. На сегодняшний день вопрос экономического роста в ряде публикаций рассматриваются через призму повышения роли гуманитарных ценностей и развития социальной сферы [8]. Реализация «нового пути развития» и механизм функционирования региональных инновационных систем исследуются в работах R. Hassink, A. Isaksen, M. Trippl, A. Bergek и других [9,10].

В ряде работ отмечается важная роль производительности труда как фактора экономического роста для обеспечения социально-экономического развития регионов РФ. Растворцева С.Н. [11] акцентирует внимание на том, что основной вклад в обеспечение экономического роста вносят традиционные факторы – труд и капитал. При этом не отрицается тот факт, что сегодня нельзя не учитывать и множество других факторов, которые оказывают влияние на результат и принимаются во внимание в современных экономических моделях. По результатам исследования производственных функций применительно к регионам РФ автор делает вывод, что региональная политика должна уделять первоочередное внимание проблемам производительности и эффективности.

А.А. Угрюмова и М.В. Савельева [12] отмечают, что повышение производительности возможно за счет создания высокопроизводительных рабочих мест и считают целесообразным использование зарубежного опыта. В то же время вопрос о создании высокопроизводительных рабочих мест является дискуссионным, поскольку это может привести к снижению занятости и негативно отразиться на состоянии социальной сферы. С другой стороны, реализация таких мер требует значительных инвестиций.

Не менее серьезным вопросом, который поднимается в научных исследованиях, является проблема оценки социально-экономического развития регионов. Т.О. Дюкина и Н.Ю. Лукьянова [13] отмечают чрезвычайную важность данного аспекта в связи с необходимостью использования этой оценки для своевременного решения проблемных вопросов в различных сферах социально-экономической деятельности. В то же время, на сегодняшний день отсутствует универсальный подход, позволяющий комплексно оценить социальноэкономическую ситуацию в регионе.

Одним из наиболее распространенных подходов к оценке социально-экономической ситуации в регионе является подход, в результате которого на базе частных критериев формируется интегральный показатель, комплексно отражающий уровень развития. Довольно часто при этом используются значения показателей в статике [14], что не позволяет сделать вывод об основных тенденциях развития социально-экономической системы. В связи с этим некоторые авторы [15] отдают предпочтение динамическим показателям в целях оценки не просто состояния социально-экономической системы, а самого процесса ее развития. Кроме того, относительные величины позволяют нивелировать изначально неравные стартовые значения, которые обусловлены накопленным в ретроспективе экономическим потенциалом [16].

Обсуждение

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем использовать для оценки качества развития Челябинской области систему динамических показателей, отражающих приращение исследуемых переменных. В качестве значимых переменных рас- смотрим валовой региональный продукт, производительность труда, совокупные затраты труда, совокупный фонд оплаты труда и зарплатоотдачу.

Для оценки качества развития в общем случае можно использовать простое соотношение [17]:

Р = З×Э, (1) где Р – результаты производственно-хозяйственной деятельности; З – затраты или объем используемых ресурсов; Э – эффективность их использования.

Путем элементарных математических преобразований можно показать, что в приращениях, с точностью до неразложимого члена второго порядка малости, соотношение (1) будет иметь вид

ΔР/Р = ΔЗ/З + ΔЭ/Э, (2) где первое слагаемое отражает экстенсивную составляющую, а второе – интенсивную.

Соотношение (2) создает основу для простейшего и наглядного факторного анализа оценки качества развития, с позиций использования конкретных видов производственных ресурсов.

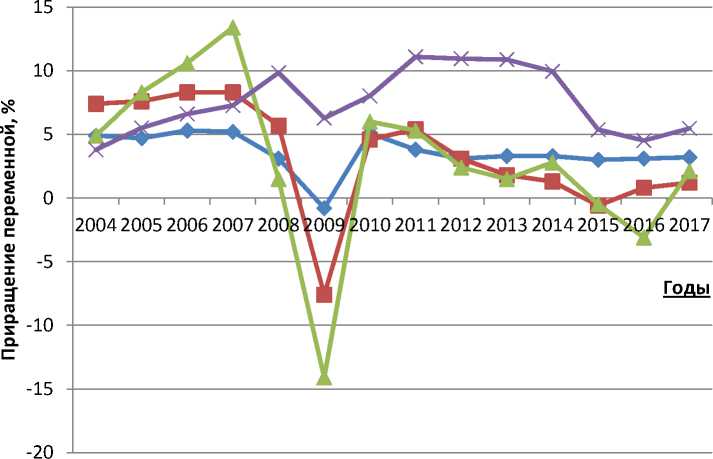

Прежде чем проводить соответствующий факторный анализ, представляется целесообразным оценить динамику развития Российской Федерации и Челябинской области (далее РФ и ЧО) в целом. В табл. 1 и на рис. 1 представлена динамика прироста суммарной величины ВРП РФ и ЧО за период с 2004 по 2017 гг.

Приведенные данные показывают отрицательную количественную тенденцию развития как РФ, так и ЧО. Следует отметить более высокую колеблемость динамики ВРП области по сравнению с динамикой суммарного ВРП страны. В предкризисный период 2008 года темпы прироста ВРП области существенно опережали темпы прироста суммарного ВРП страны, а кризис 2009 г. оказал более сильное воздействие на падение ВРП области относительно ВРП страны. В посткризисный период темпы развития экономики области и экономики страны практически совпадали. Выявление и анализ конкретных причин такой динамики требует отдельных исследований. Здесь же следует акцентировать внимание на тенденции развития в целом.

Важно отметить, что, начиная с 2012 года, темпы прироста ВРП РФ и ЧО были ниже обще-

Таблица 1

Динамика основных показателей развития (приращение переменной, в %)

|

Показатель |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

ВВП МИР |

4,9 |

4,7 |

5,3 |

5,2 |

3,1 |

–0,8 |

5,1 |

3,8 |

3,1 |

3,3 |

3,3 |

3 |

3,1 |

3,2 |

|

ВРП РФ |

7,4 |

7,6 |

8,3 |

8,3 |

5,7 |

–7,6 |

4,6 |

5,4 |

3,1 |

1,8 |

1,3 |

–0,6 |

0,8 |

1,2 |

|

ВРП ЧО |

4,9 |

8,3 |

10,6 |

13,4 |

1,5 |

–14,1 |

6 |

5,3 |

2,4 |

1,5 |

2,8 |

–0,5 |

–3,1 |

2,1 |

|

Нефть/10, долл./барр.* |

3,79 |

5,51 |

6,6 |

7,27 |

9,84 |

6,28 |

8,02 |

11,09 |

10,95 |

10,88 |

9,95 |

5,37 |

4,516 |

5,47 |

* Цена на нефть марки Brent, по данным Межконтинентальной биржи ICE.

Рис. 1. Динамика развития РФ и ЧО

ВВП МИР

ВРП РФ

ВРП ЧО

Нефть/10

Примечание: 1) приращение ВРП РФ, ВРП ЧО определялось на основе показателя «Индекс физического объема ВРП (в сопоставимых ценах)» (источник: стат. сб. Регионы России: социально-экономические показатели. 2012–2018 гг.); 2) ВВП МИР (в сопоставимых ценах) – темпы прироста мирового ВВП по данным мировых темпов развития и устойчиво снижались. Требует внимания и тот факт, что устойчивое снижение темпов экономического роста началось с 2010 г. для ЧО и 2011 г. для РФ на фоне предельно высокой цены на основную статью российского экспорта – нефть, превышающей 100 долл. за баррель. Это прямо указывает на низкое качество управления развитием как экономики ЧО, так и страны в целом.

Как представляется, низкая динамика экономического развития страны и региона в условиях высокой цены на нефть, и отсутствие механизмов диверсификации и интенсификации развития привели к значимому отрицательному воздействию падения цен на нефть в 2014–2015 гг. и снижению темпов экономического роста вплоть до отрицательных. При этом, поскольку объективные причины обратного роста цен на нефть отсутствуют, стагнация экономического развития, в рамках существующей парадигмы управления, будет продолжаться достаточно долго.

В этих условиях даже решение задачи достижения среднемировых темпов экономического роста без качественного изменения парадигмы социально-экономической политики и управления представляется весьма сложным.

Как уже отмечалось выше, для факторного анализа качества развития используем соотношение (2), конкретизировав его для различных факторов производства.

Таблица 2

Динамика производительности труда и совокупных затрат труда (приращение переменной, в %)*

|

Показатель |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

ВРП РФ |

7,4 |

7,6 |

8,3 |

8,3 |

5,7 |

–7,6 |

4,6 |

5,4 |

3,1 |

1,8 |

1,3 |

–0,6 |

0,8 |

1,2 |

|

ПТ РФ |

6,5 |

5,5 |

7,5 |

7,5 |

4,8 |

–4,1 |

3,2 |

3,8 |

3,5 |

2,2 |

0,7 |

–0,9 |

–0,3 |

1,5 |

|

СЗТ РФ |

0,8 |

2,0 |

0,7 |

0,7 |

0,9 |

–3,6 |

1,4 |

1,5 |

–0,4 |

–0,4 |

0,6 |

0,3 |

1,1 |

0,3 |

|

ВРП ЧО |

4,9 |

8,3 |

10,6 |

13,4 |

1,5 |

–14,1 |

6 |

5,3 |

2,4 |

1,5 |

2,8 |

–0,5 |

–3,1 |

2,1 |

|

ПТ ЧО |

– |

– |

9,4 |

11,9 |

0,6 |

–8,2 |

4,6 |

3,1 |

2,7 |

2,6 |

3,8 |

0,3 |

–0,4 |

1,4 |

|

СЗТ ЧО |

– |

– |

1,1 |

1,3 |

0,9 |

–6,4 |

1,3 |

2,1 |

–0,3 |

–1,1 |

–1,0 |

–0,8 |

–2,7 |

0,7 |

* Рассчитано на основе данных Росстата –

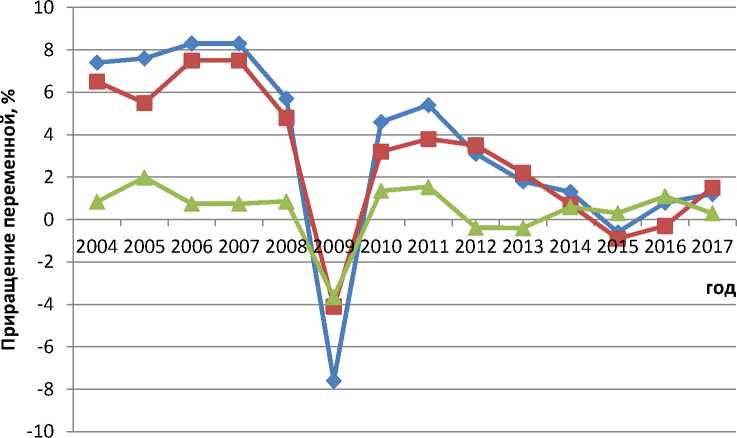

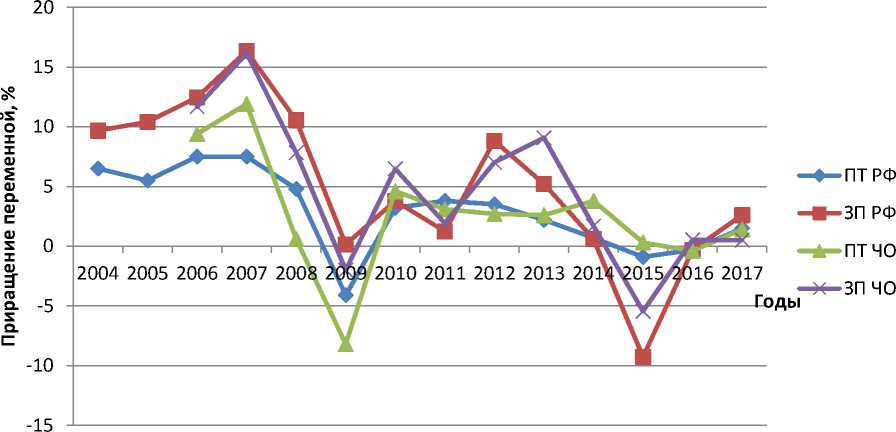

На основе данных табл. 2 на рис. 2 и 3 представлено влияние на развитие факторов совокупных затрат труда (СЗТ) и производительности труда (ПТ).

Приращение СЗТ и ПТ определено на основе индекса совокупных затрат труда (IСЗТ) и индекса производительности труда (IПТ). Данные индексы представляют собой темпы роста показателей в процентах к предыдущему году. Согласно методике Росстата индекс совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости определяется с учетом всех выполненных работ (в том числе дополнительных), для которых затраты труда приведены к условным работникам. В данной работе индексы изменения совокупных затрат труда были определены как частное от деления индекса физического объема ВРП на индекс производительности труда.

С представленных позиций качество развития страны и области можно признать вполне удовлетворительным. Только в кризисные периоды 2009 и 2015 гг. темпы падения ПТ были выше темпов падения СЗТ. На всех других этапах развития имело место существенное превышение темпов роста ПТ по сравнению с темпами роста СЗТ. Отдельно следует обратить внимание лишь на кризисный период 2015 г., где темпы прироста ПТ РФ и ЧО

Рис. 2. Динамика развития РФ с позиций факторов совокупных затрат труда (СЗТ) и производительности труда (ПТ)

ВРП РФ

ПТ РФ

СЗТ РФ

ш

3"

‐10

‐20

X о.

‐15

Рис. 3. Динамика развития ЧО с позиций факторов совокупных затрат труда (СЗТ) и производительности труда (ПТ)

ВРП ЧО

ПТ ЧО

СЗТ ЧО

стали значимо отрицательны при положительном росте СЗТ. Это обусловлено сохранением рабочих мест и занятости в кризисный период, что в условиях системного кризиса следует признать положительным фактором, хотя и весьма относительно.

То есть подходя к анализу основных факторов развития, с формальных позиций можно констатировать, что замедление экономического развития РФ и ЧО объективно вызвано снижением интенсивного фактора развития ПТ, но, в силу превышения темпов роста ПТ по отношению к темпам роста СЗТ вплоть до кризисного 2015 г., оставалось преимущественно интенсивным. Что же касается 2016 г., то развитие РФ в целом стало преимущественно экстенсивным, а ЧО сохранила минимальное превышение темпов роста ПТ над темпами роста СЗТ.

Констатация факта преимущественно интенсивного качества развития при общих падениях его темпов, естественно, вызывает вопрос, по каким причинам в экономике страны и области происходит устойчивое падение темпов роста производительности труда.

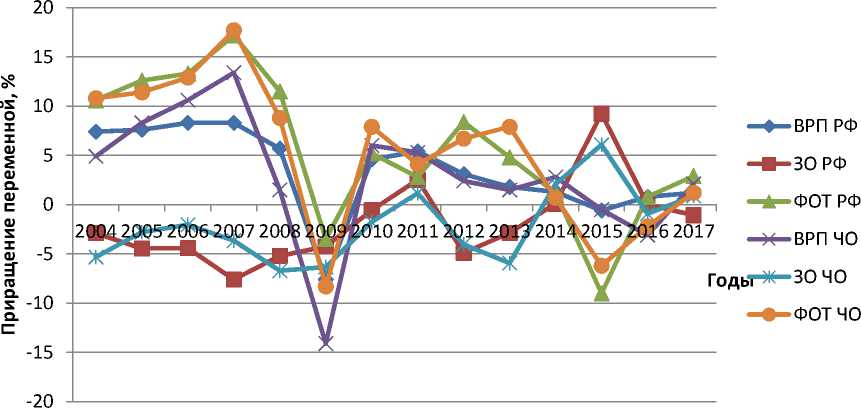

Для ответа на этот вопрос представляется целесообразным провести факторный анализ зарпла-тоотдачи ВРП (табл. 3, рис. 4).

роста зарплатоотдачи практически на всем рассматриваемом периоде, включая кризисный 2009 год, были отрицательны, и только кризис 2015 г. изменил это соотношение. В период 2015 г. темпы роста зарплатоотдачи РФ увеличились от 0,1 до 9,2 % в год, а соответствующий показатель ЧО изменился от 2,1 до 6,1 %. Естественно, эта положительная динамика была вызвана не ростом производительности труда, а снижением реальной заработной платы, на что указывает отрицательная динамика совокупных фондов оплаты труда. Резонно поставить вопрос, стоило ли ждать, пока общеизвестную задачу обеспечения опережения темпов роста производительности труда, по отношению к темпам роста заработной платы, решит системный кризис за счет падения того и другого, или эту задачу нужно было решать в период высокой ценовой конъюнктуры на энергоносители, профицитного бюджета и положительных темпов экономического развития, активизируя реальные инвестиции в высокопроизводительные технологии.

С позиций подтверждения необходимости изменения политической и экономической парадигмы управления социально-экономическим развитием страны нами приведены классические зави-

Таблица 3

Динамика зарплатоотдачи и фонда оплаты труда (приращение переменной, в %)*

|

Показатель |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

ВРП РФ |

7,4 |

7,6 |

8,3 |

8,3 |

5,7 |

–7,6 |

4,6 |

5,4 |

3,1 |

1,8 |

1,3 |

–0,6 |

0,8 |

1,2 |

|

ЗО РФ |

–2,9 |

–4,4 |

–4,4 |

–7,6 |

–5,2 |

–4,2 |

–0,6 |

2,5 |

–4,9 |

–2,9 |

0,1 |

9,2 |

0,0 |

–1,1 |

|

ФОТ РФ |

10,6 |

12,6 |

13,3 |

17,2 |

11,5 |

–3,5 |

5,2 |

2,8 |

8,4 |

4,8 |

1,2 |

–9 |

0,8 |

2,9 |

|

ВРП ЧО |

4,9 |

8,3 |

10,6 |

13,4 |

1,5 |

–14,1 |

6 |

5,3 |

2,4 |

1,5 |

2,8 |

–0,5 |

–3,1 |

2,1 |

|

ЗО ЧО |

–5,3 |

–2,8 |

–2,0 |

–3,7 |

–6,7 |

–6,3 |

–1,8 |

1,2 |

–4,0 |

–5,9 |

2,1 |

6,1 |

–0,9 |

0,9 |

|

ФОТ ЧО |

10,8 |

11,4 |

12,9 |

17,7 |

8,8 |

–8,3 |

7,9 |

4,1 |

6,7 |

7,9 |

0,7 |

–6,2 |

–2,2 |

1,2 |

* Рассчитано по данным стат. сб. Регионы России: социально-экономические показатели. 2012–2018 гг.

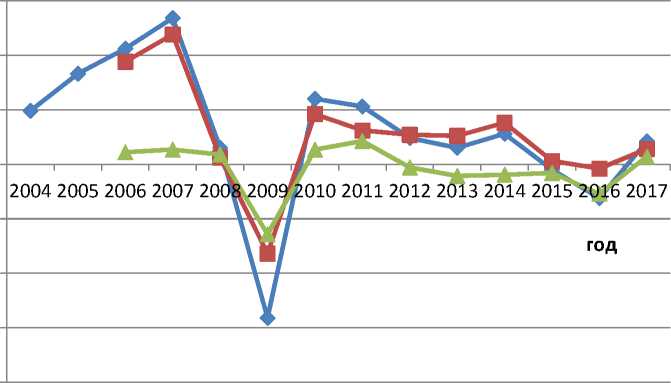

На рис. 4 представлена динамика приростов совокупного фонда оплаты труда и зарплатоотдачи ВРП. И здесь уже картина радикально отличается от динамики рис. 2, 3.

Приращение ФОТ РФ и ФОТ ЧО определено на основе показателя «Реальная начисленная заработная плата работников (в процентах к предыдущему году)». Приращение зарплатоотдачи (ЗО РФ и ЗО ЧО) рассчитано на основе индекса изменения зарплатоотдачи, который рассчитан как частное от деления индекса физического объема ВРП на индекс изменения реальной заработной платы (в процентах к предыдущему году).

Темпы роста совокупных фондов оплаты труда существенно опережают темпы роста ВРП как на уровне РФ, так и на уровне ЧО. При этом темпы симости динамики производительности труда и заработной платы (табл. 4, рис. 5).

На всем интервале исследования темпы роста ПТ превышали темпы роста ЗП в РФ и ЧО лишь в течение одного посткризисного 2011 года. Что же касается кризиса 2014 г., то «позитивное» соотношение между динамикой ПТ и ЗП вызвано резким падением ЗП, при этом в ЧО в 2015 г. темпы роста ПТ все-таки остались на минимальном положительном уровне, в то время как в РФ в целом они упали до –2,2 %.

Выводы

Для стратегического обеспечения устойчивого развития экономики страны и области необходимо изменение парадигмы социально-политического и экономического управления развитием.

Рис. 4. Динамика развития РФ и ЧО с позиций зарплатоотдачи ВРП

Таблица 4

Динамика заработной платы (приращение переменной, в %)

|

Показатель |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

ПТ РФ |

6,5 |

5,5 |

7,5 |

7,5 |

4,8 |

–4,1 |

3,2 |

3,8 |

3,5 |

2,2 |

0,7 |

–0,9 |

–0,3 |

1,5 |

|

ЗП РФ |

9,7 |

10,4 |

12,5 |

16,3 |

10,6 |

0,2 |

3,8 |

1,2 |

8,8 |

5,2 |

0,6 |

–9,3 |

–0,3 |

2,6 |

|

ПТ ЧО |

9,4 |

11,9 |

0,6 |

–8,2 |

4,6 |

3,1 |

2,7 |

2,6 |

3,8 |

0,3 |

–0,4 |

1,4 |

||

|

ЗП ЧО |

11,7 |

16,1 |

7,8 |

–2,0 |

6,5 |

1,9 |

7,0 |

9,1 |

1,7 |

–5,4 |

0,5 |

0,5 |

Рис. 5. Динамика темпов роста производительности труда и заработной платы

Примечание. Прирост ЗП РФ и ЗП ЧО определяется на основе индекса средней заработной платы, который рассчитывается путем деления реальной начисленной заработной платы работников (в % к предыдущему году) на индекс совокупных затрат труда

Это должно заключаться в переходе от оперативного решения политически привлекательных задач текущего повышения ЗП и уровня жизни, за счет перераспределения ВРП в пользу наращивания потребления, к стратегическим решениям обновления устаревших производственных фондов и политически непривлекательных задач реального увеличения производительности и зарплатоотдачи труда, путем перераспределения ВРП в пользу стратегического накопления в ущерб оперативнотактической задачи реализации попыток роста потребительских возможностей населения страны и региона.

Проведенный анализ показывает, что существующие в политэкономической среде предложения по преодолению кризиса путем прямого увеличения потребительского спроса, через увеличение заработной платы, по сути, имели фактическую реализацию в течение всего рассмотренного нами периода (темпы роста заработной платы опережали темпы роста производительности труда), что, по нашему мнению, и породило кризисные явления. Это подтверждает известный тезис о том, что кейнсианская парадигма стимулирования спроса работоспособна лишь при условии наличия незагруженных и технологически эффективных производственных мощностей. К сожалению, такие производственные мощности на настоящее время как в РФ, так и в ЧО, практически отсутствуют. Именно в силу этого для устойчивого развития РФ и ЧО необходимо строгое обеспечение требования опережающего роста производительности труда по отношению к заработной плате.

Безусловно, смена парадигмы социальноэкономического развития потребует также и смещения акцентов в государственной инвестиционной политике от финансовых инвестиций в рамках бюджетного правила и пополнения золотовалютных резервов страны в пользу реальных инвестиций в высокопроизводительные производственные активы. При этом следует отдавать себе отчет, что переход к развитию реальной производственной составляющей экономики потребует от наших управленцев приобретения соответствующей квалификации в области управления реальными, а не финансовыми проектами.

Список литературы Оценка качества социально-экономического развития Челябинской области

- Забелина И.А. Анализ динамики региональной производительности труда и ее особенности в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока / И.А. Забелина, Е.А. Клевакина // Региональная экономика: теория и практика. - 2016. - № 5 (428). - С. 40-56.

- Лобанова В.А. Динамика производительности труда: расчет и особенности в регионах / В.А. Лобанова, Н.В. Трофимова // Известия Саратовского университета. Новая серия: Экономика. Управление. Право. - 2015. - Т.15, № 2. - С. 125-131.

- Миролюбова Т.В. Производительность труда в регионах России: пространственные аспекты и взаимосвязь с информационными ресурсами / Т.В. Миролюбова // Вестник Пермского университета. Экономика. - 2016. - № 3 (30). - С. 120-131.

- Михеева Н.Н. Сравнительный анализ производительности труда в Российских регионах / Н.Н. Михеева // Регион: экономика и социология. - 2015. - № 2(86). - С. 86-112.

- Шогенов, Б.А. Производительность совокупного труда в отраслевой экономике региона / Б.А. Шогенов, А.П. Кушхов // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2. - С. 279-287.

- Куликов, Н.И. Различия в социально-экономическом развитии регионов России: оценка и реалии выравнивания / Н.И. Куликов, А.Н. Куликов // Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - Т. 15, № 12 (447).- С. 2190-2209.

- Barca, F. The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches / F. Barca, P. Mccann, A. Rodriguez-Pose // Journal of Regional Science. - 2012. - Vol. 52, Is. 1. - P. 134-152.

- Ляшенко, О.Н. Концептуальные основы оценки регионального развития в условиях новой парадигмы социально-экономического развития регионов / О.Н. Ляшенко, И.В. Турский // International Journal of Innovative Technologies in Economy. - 2017. - № 3(9). - С. 23-27.

- Hassink, R. Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development / R. Hassink, A. Isaksen, M. Trippl // Regional Studies. - 2019. -

- DOI: 10.1080/00343404.2019.1566704

- Bergek, A. Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics / A. Bergek, M. Hekkert, S. Jacobsson, J. Markard, B. Sanden, B. Truffer // Environmental Innovation and Societal Transitions. - 2015. - Vol. 16, September. - P. 51-64.

- Растворцева, С.Н. Производительность труда и фондовооруженность в обеспечении экономического роста российских регионов / С.Н. Растворцева // Социальное пространство. - 2018. - № 1(13).

- DOI: 10.15838/sa/2018.1.13.1

- Угрюмова, А.А. Роль высокотехнологичных рабочих мест в развитии регионов / А.А. Угрюмова, М.В. Савельева // Управленческие науки. - 2019. - Т. 9, № 1.- С. 96-112.

- Дюкина, Т.О. Оценка социально-экономического развития регионов России: инвентаризация подходов / Т.О. Дюкова, Н.Ю. Лукьянова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: гуманитарные и общественные науки. - 2018. - № 2. - С. 61-69.

- Ферару, Г.С. Методика оценки уровня устойчивого социально-экономического развития регионов / Г.С. Ферару, А.В. Орлова // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 11(47). - С. 54-58.

- Кононова, Е.С. Особенности устойчивого социально-экономического развития северных территорий регионов и система оценки устойчивости их социально-экономического развития / Е.С. Кононова // Экономические науки. - 2016. - № 135. - С. 71-73.

- Коварда, В.В. К вопросу о формировании системы показателей для оценки уровня социально-экономического развития региона / В.В. Коварда // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2018. - № 10 (116). - С. 4.

- Тащев, А.К. О методе измерения интенсификации общественного производства / А.К. Тащев, В.Н. Смагин // Экономика и математические методы. - 1986. - Т. ХХII, Вып. 5. - С. 945-948.