Оценка карстоопасности территории г. Кунгура на основе общегеологического подхода

Автор: Ковалва Т.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки карстоопасности территории г. Кунгура, где широко развит карбонатно-сульфатный тип карста, на основе общегеологического подхода, т.е. анализе влияния геологического строения и гидрогеологических условий карстового массива на распределение форм поверхностного и подземного карста. Методические разработки базируются в первую очередь на доступности получения качественных и количественных характеристик геолого-гидрогеологического строения, необходимых для прогноза. Полученный картографический материал сравнён с результатами оценки карстоопасности по нормативной методике.

Карст, карстовый массив, карстовые формы, карстоопас-ность

Короткий адрес: https://sciup.org/147200993

IDR: 147200993 | УДК: 556.314; | DOI: 10.17072/psu.geol.33.26

Текст научной статьи Оценка карстоопасности территории г. Кунгура на основе общегеологического подхода

Общие сведения о регионе и его проблемах

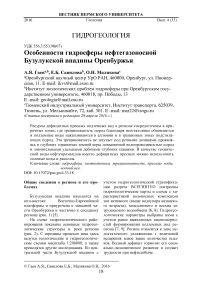

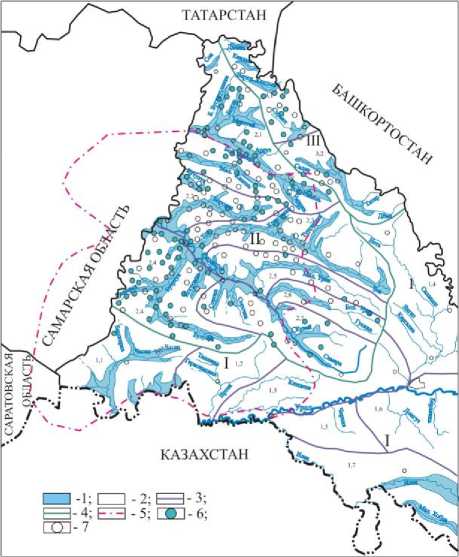

Бузулукская впадина находится на юго-востоке Восточно-Европейской платформы и приурочена к западной части Оренбуржья и частично к соседнему региону (рис. 1) [5].

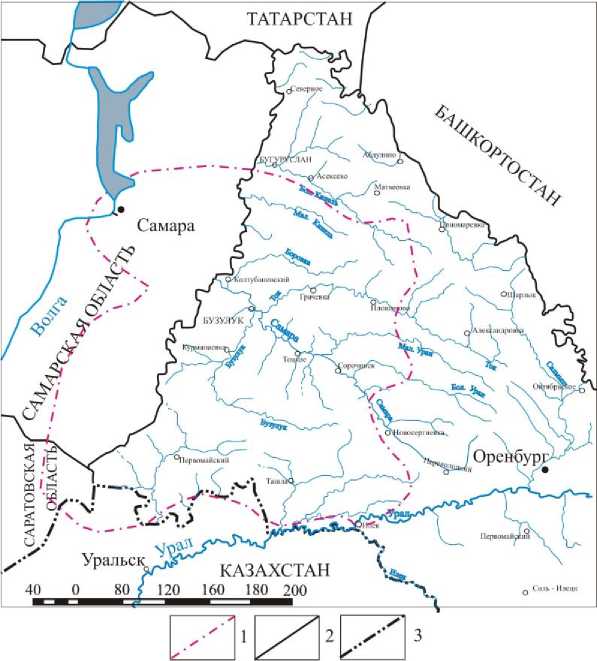

На схеме гидрогеологического районирования показаны основные гидрогеологические структуры и реки региона (рис. 2). С середины прошлого века здесь ведутся геологические и гидрогеологические съемки масштаба 1:200000, а также проводятся другие исследования. По центральной части Бузулукской впадины с учетом гидрогеологической стратификации разреза ВСЕГИНГЕО построены гидрогеологические карты и схемы с характеристикой водоносных комплексов зон активного (выше водоупора казанского возраста), замедленного и весьма затрудненного водообмена [6, 8]. Гидрогеологические параметры выбраны нами с учетом ранее выявленных закономерностей формирования подземных вод региона [7, 9]. Регион относится к зоне недостаточного увлажнения с величиной испарения вдвое выше количества осадков. Водный дефицит тормозит его социально-экономическое развитие и создает трудности при нефтедобыче.

Рис. 1. Обзорная карта района исследований. Границы: 1 – Бузулукской впадины; 2 – Оренбургской области и регионов России; 3 – России с Казахстаном

Рис.2. Схема гидрогеологического районирования Оренбуржья и сопредельных районов [3]. Границы: а – крупнейших надпорядковых гидрогеологических структур Русской платформы с Волго-Камским (I), Прикаспийским артезианскими бассейнами (III) и Уральской гидрогеологической складчатой областью (II); б – Волго-Камского и Прикаспийского артезианских бассейнов; в – артезианских бассейнов, сводов и моноклиналей более высокого порядка; г – Камско-Кинельской системы палеоартезианских бассейнов; д – Бузулукской впадины. Артезианские своды: I-1 – Токмовский, I-2 – Кукморский, I-3 – Башкирский, I-4 – Альметьевско-Белебеевский, I-5 – Жигулевско-Пугачевский, I-6 – Оренбургский, I-7 – Прибортовой Прикаспийский. Артезианские бассейны более высокого порядка: I-8 – Мелекесский, I-9 – Благовещенский, I-10 – Юрюзано-Сылвенский, I-11 – Серноводско-Абдуллинский, I-12 – Бузулукский, I-13 – Бельский, I-14 – Юго-Восточно-Русская артезианская моноклиналь

Основным источником хозяйственнопитьевого водоснабжения служат воды аллювиального водоносного горизонта. Они используются пока и для поддержания пластового давления на нефтепромыслах. Но дефицит пресных вод выдвигает задачи не только по уточнению ресурсов пресных вод, но и по оценке ресурсов соленых вод и рассолов, которыми необходимо заменить пресные воды при техническом водоснабжении нефтепромыслов. Для решения этих задач нами систематизирована информация о гидрогеологических параметрах: мощности водоносных горизонтов и комплексов по глубинам залегания уровня подземных вод, их напорам и дебитам, химическому составу и коэффициентам фильтрации пород, их водопроводимости и пьезопроводности. Для оценки интенсивности подземного стока нами использованы и генерализованы данные других авторов [5, 6].

Н.А. и А.А. Донецковыми прогнозные ресурсы соленых вод и рассолов в регионе оценены совместно для зон замедленного и весьма затрудненного водообмена. Построены карта прогнозных ресурсов вод масштаба 1:200 000 и схематическая карта водопроводимости пород. Рассолы зоны весьма затрудненного водообмена охарактеризованы комплексом карт, отражающих параметры их динамики и химизма в масштабе 1:500 000. По нескольким водоносным комплексам указанными авторами построена одна карта прогнозных ресурсов рассолов в масштабе 1:200 000. На картах даны приведенные статические уровни вод, их температура, коэффициенты водопроводимости и эффективной мощности пород, глубины залегания кровли и подошвы водоносных комплексов и дебиты скважин. На картах прогнозных ресурсов вод зон активного и замедленного водообмена даны модули среднемноголетнего притока подземных вод в реки в летне-осеннюю межень. Путем решения гидродинамической задачи первого рода оценены ресурсы рассолов зоны весьма затрудненного водообмена по максимальной производительности скважин. Учтены данные и по поисковоразведочным скважинам.

Анализ ситуации

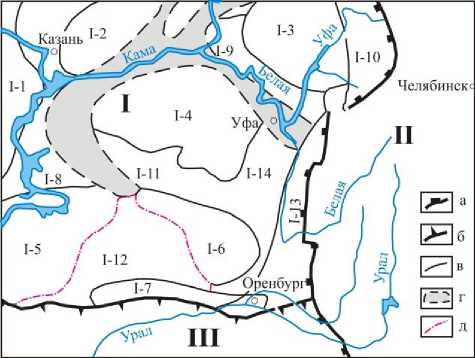

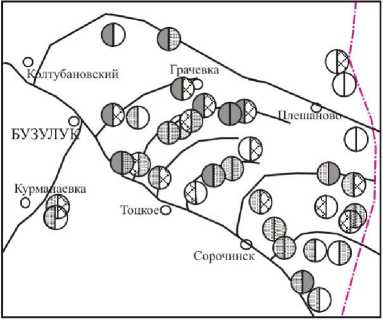

Построена схема бассейнов водного стока исследуемых районов, на основе имеющихся данных (рис. 3). В зоне активного водообмена выделены бассейны стока [1, 3]. На схеме учтены данные по водозаборным скважинам и результаты наземных и дистанционных методов исследования с применением многоцелевых авиазондов, оснащенных аппаратурой в тепловом, оптическом, инфракрасном, рентгеновском и радиоволновых диапазонах. Цветные синтезированные карты масштаба 1:40000 ÷ 1:1000000 позволяют уточнить условия формирования природных вод, состояние лесных сообществ, почв, сельхозугодий, техногенных объектов и систематизировать информацию об источниках загрязнения природных вод и окружающей среды.

Охарактеризованы применяемые технологии, реагенты, очистные сооружения, отходы и сточные воды каждого предприятия. Воды загрязняются хлором, серой, азотом, углеродом, а также натрием, кальцием, магнием и тяжелыми металлами. Нефтепродукты мигрируют в водных потоках на сотни километров от их источников. Техногенные объекты загрязняют природные воды и подтапливают территорию. Так, в селе Пронькино Сорочинского района подтопление и загрязнение водоемов произошли в связи с необоснованным строительством водохранилища выше по течению от села и дамбы через речку в самом селе. Были подтоплены подвалы домов и загрязнены источники водоснабжения населения соединениями азота, тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Дешифрированием аэрокосмоснимков выделены морфоструктуры, соответствующие тектонически ослабленным приречным зонам. При помощи модуля подземного стока пресных вод по данным более чем 300 водозаборных скважин установлено, что интенсивность их стока в приречных зонах значительно выше, чем на водоразделах и склонах долин (рис.3).

Рис. 3 . Бассейны водного стока Бузулукской впадины и сопредельных районов. Макробассейны: I – Уральский; II - Волжский; III - Камский. Мезобассейны: 1.1 - Чаганский;

-

1.2 - Иртекский; 1.3 – Киндерлинский; 1.4 – Сакмарский; 1.5 - Черновской; 1.6 – Урало - Донгузский; 1.7 – Илекский; 2.1 – Бугурусланский; 2.2 – Боровский; 2.3 - Токский; 2.4 - Бузулукский; 2.5 - Мало-Уранский; 2.6 – Большой Уранский; 2.7 - ВерхнеСамарский; 3.1 – Кандызский; 3.2 – мезобассейн Дёмы

Именно здесь формируются зоны сосредоточения подземных вод [2] с повышенной интенсивностью стока (табл. 1, рис. 4). Например, в Токском мезобассейне он в 35 раз выше в приречных зонах, чем на водоразделах, в Боровском и Мало-Уранском – в 5 раз и более. А в мезобассейне Демы эта разница составляет всего 1,5 раза, что обусловлено спокойным неотектоническим режимом бассейна. С активизацией поднятий обновляется тектоническая трещиноватость в этих зонах и растет их водоносность.

В нашем регионе водосборы сложены верхнепермскими, фациально-невыдержанными, слабопроницаемыми породами. Миграционная способность растворенного вещества в них обычно меньше подвижности воды-растворителя, поэтому возникают эффект градиента химического потенциала и механизм осмотического течения [4, 10, 11].

Таблица 1. Интенсивность подземного стока в разных бассейнах

|

Мезобассейны стока |

Зоны |

Удельный дебит, л/сек·м с км2 |

||

|

Максимальный |

Минимальный |

Средний |

||

|

Кандызский |

Приречные |

3,1 |

0,03 |

1,07 |

|

Водораздельные |

1,7 |

0,045 |

0,5805 |

|

|

Демы |

Приречные |

0,67 |

0,09 |

0,38 |

|

Водораздельные |

0,367 |

0,07 |

0,22 |

|

|

Бугурусланский |

Приречные |

13,33 |

0,4 |

1,523 |

|

Водораздельные |

3,0 |

0,01 |

0,379 |

|

|

Боровской |

Приречные |

6,67 |

0,05 |

1,39 |

|

Водораздельные |

4,08 |

0,05 |

0,168 |

|

|

Токский |

Приречные |

25,0 |

0,05 |

2,513 |

|

Водораздельные |

0,16 |

0,01 |

0,07 |

|

|

Бузулукский |

Приречные |

7,0 |

0,06 |

1,14 |

|

Водораздельные |

2,7 |

002 |

0,607 |

|

|

Мало-Уранский |

Приречные |

2,5 |

0,01 |

0,727 |

|

Водораздельные |

0,106 |

0,01 |

0,147 |

|

Таблица 2. Площади с повышенной водопроводимостью и дебитом скважин в визейско-нижнемосковском терригенно-карбонатном водоносном комплексе, приуроченные к приречным зонам

|

Разведочная площадь |

Интервал отбора, м (абсолютная отметка) |

Эффективная мощность водоносного комплекса |

Водопроводи-мость, м2/сут |

Дебит, м3/сут |

|

Воронцовская |

1705-2683 |

246 |

63,98 |

- |

|

Ероховская |

1710-2645 |

243 |

65,95 |

- |

|

Новоселовская |

1708-2645 |

223 |

112,34 |

31,21 |

|

Покровская |

1633-2290 |

221 |

82,88 |

32,3 |

|

Никифоровская |

1812-2510 |

161 |

107,55 |

23,8 |

|

Пронькинская |

1664-2338 |

192 |

39,17 |

- |

|

Родинская |

1632-2292 |

193 |

84,53 |

50,4 |

|

Погромненская |

1838-2570 |

158 |

- |

30,0 |

|

Скоковская |

1648-2297 |

190 |

39,33 |

- |

|

Никольская |

1633-2300 |

188 |

50,57 |

26,2 |

|

Солоновская |

1657-2286 |

190 |

21,28 |

53,5 |

|

Смоляная |

1674-2292 |

162 |

35,48 |

- |

|

Казанская |

2050-2743 |

147 |

41,01 |

- |

|

Веселовская |

1705-2344 |

162 |

- |

64,3 |

|

Боголюбовская |

1685-2331 |

162 |

35,80 |

- |

Таблица 3. Площади с повышенной водопроводимостью и дебитом скважин в среднефранско-турнейском карбонатном водоносном комплексе, приуроченные к приречным зонам

|

Разведочная пло щадь |

Интервал отбора, м (абсолютная отметка) |

Эффективная мощность водоносного ком плекса |

Водопроводи-мость, м2/сут |

Дебит, м3/сут |

|

Покровская |

2290-3098 |

120 |

50,16 |

44,6 |

|

Родинская |

2292-3163 |

143 |

93,67 |

41,3 |

|

Погромненская |

2570-3396 |

121 |

37,15 |

- |

|

Шулаевская |

2557-3445 |

121 |

- |

38,0 |

|

Скоковская |

2970-3190 |

143 |

- |

39,6 |

|

Солоновская |

2286-3078 |

138 |

- |

34,6 |

|

Ивановская |

1900-2657 |

120 |

- |

37,8 |

|

Ольховская |

2342-3105 |

120 |

25,32 |

34,3 |

Рис. 4. Схематическая карта приречного и водораздельно-склонового водного стока с территории Бузулукской впадины и сопредельных районов. Зоны: 1 – приречные (1) и водораздельно-склоновые (2). Границы: 3 -макробассейнов стока; 4 - мезобассейнов; 5 - Бузулукской впадины. Водозаборные скважины с удельным дебитом: 6 – повы-

шенным (Д ≥ 0,3 л/сек·м); 7 - пониженным (Д < 0,3 л/сек·м). Обозначения макро- и мезобассейнов стока см. на рис. 3

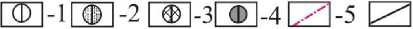

Рис. 5. Фрагмент карты гидродинамических параметров глубоких водоносных горизонтов в восточной части Бузулукской впадины. 1 – параметры: слева – водопроводимость, м2/сут; справа – дебит, м3/сут; 2 – значения: водопроводимости 10÷30 м2/сут; дебита – 10-30 м3/сут. 3 – значения: водопроводимости 30÷50 м2/сут; дебита – 30-50 м3/сут. 4 – значения: водопроводимости > 50 м2/сут; дебита – > 50 м3/сут. Границы: 5 – Бузулукской впадины; 6 – тектонических нарушений

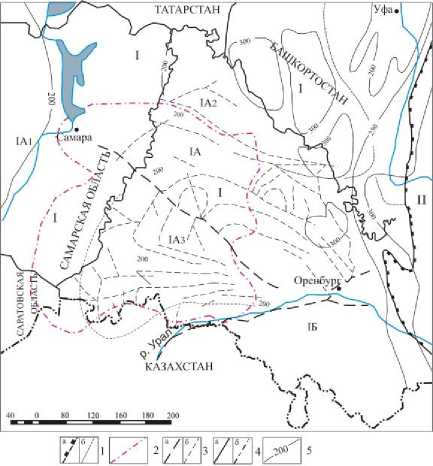

Рис. 6 . Карта-схема новейшей тектоники Южного Предуралья (по А.П. Сигову, с уточнениями авторов). Геоморфологические районы: I. Русская равнина. I-А – приподнятая денудационная равнина: IА 1 – Приволжской возвышенности, IА 2 – Бугульминско-Белебеевской возвышенности, IА 3 – Общего Сырта. IБ – континентальноморская аккумулятивная равнина. II – Уральские горные сооружения. Границы: 1а – геоморфологических регионов, 1б – геоморфологических районов; 2 – Бузулукской впадины; 3 – тектонических нарушений: а – соответствующих приречным зонам крупных рек, б – соответствующих приречным зонам их притоков; 4а – Оренбургской области и регионов России, 4б – России с Казахстаном; 5 – изолинии амплитуд новейших поднятий

Это хорошо проявляется на юге Бузулукской впадины, где модули подземного стока на приподнятом правобережье Урала в 3÷5 раз выше, чем на равнинном левобережье из-за различного неотектони-ческого режима. Трещиноватость пород, неотектонически обновленная, не затухает под речными долинами и фиксируется в глубоких скважинах повышенной водо-проводимостью пород и водопритоками (рис. 5, табл. 2 и 3). Выявленные нами закономерности необходимо учитывать на неотектонических картах (рис. 6).

Выводы

-

1. Ресурсы пресных подземных вод в регионе сосредоточены в приречных зонах, где трещиноватость пород обновлена и воды накапливаются вниз по потоку с увеличением водосборной площади. Интенсивность подземного стока в приречных зонах значительно выше, чем на водосборах и их склонах.

-

2. Дефицит пресных вод создает трудности в социально-экономическом развитии региона и требует отказа от их технического использования при нефтедобыче. По техническим условиям пресные воды в системах заводнения залежей углеводородов можно заменить на соленые воды и рассолы зон замедленного и затрудненного водообмена.

-

3. Приречная трещиноватость пород не затухает в зоне активного водообмена,

проявляясь в глубоких горизонтах земной коры, что фиксируется в глубоких скважинах повышенными значениями водо-проводимости пород и удельных дебитов скважин. Это свидетельствует о возможности получения достаточных по количеству ресурсов соленых вод и рассолов для замены пресных вод в системах заводнения месторождений нефти и газа.

Список литературы Оценка карстоопасности территории г. Кунгура на основе общегеологического подхода

- Горбунова К.А. Морфология и гидрогеология гипсового карста. Пермь, 1979. 95c.

- Ежов Ю.А., Дорофеев Е.П., Лукин B.C. Наводнения в районе г. Кунгура (их причины, динамика, прогнозирование и меры борьбы с ними): препринт/УрО АН СССР Свердловск, 1990. 50 с.

- Катаев В.Н., Кадебская О.И. Геология и карст города Кунгура: монография/Перм. гос. ун-т; ГИ УрО РАН. Пермь, 2010. 236 с.

- Ковалёва Т.Г. Основные проблемы карстологического прогноза на урбанизированных территориях//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL:http://www.science-education.ru/120-16143 (дата обращения: 13.12.2014).

- Ковалёва Т.Г. Результаты оценки карстоопасности территорий развития карбонат-но-сульфатного карста на основе геолого-гидрогеологических факторов//Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах: материалы международного симпозиума/под ред. В.Н. Катаева, Д.Р. Золотарева, С.В. Щербакова, А.В. Шиловой; Перм. гос. нац. исслед. унт. Пермь, 2015. С. 173-176.

- Ковалёва Т.Г. Геолого-гидрогеологические показатели особенностей строения карстовых участков территории г. Кунгур и распространенность карстовых форм//Инженерная геология и охрана недр: сб. науч. тр. Пермь, 2012. С. 97-101.

- Ковалёва Т.Г., Катаев В.Н. Подземный рельеф карстующихся пород как индикатор пространственного распределения форм карста//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: http://www.science-education.ru/118-14415 (дата обращения: 25.08.2014).

- Логинов Н.Х. Об устойчивости участков в районах сульфатного карста Предуралья//Вопросы инженерного карстоведения: тез. докл. к инженерно-геологическому совещанию в г. Кунгуре (14-15 июня 1972 г.). Кунгур, 1972. С. 13-16.

- Лыкошин А.Г. Карст и гидротехническое строительство. М.: Изд-во лит. по строит., 1968. 180 с.

- Лукин В.С., Ежов Ю.А. Карст и строительство в районе г. Кунгура. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1975. 118 с.

- Fritz R., Stoyan D. Mathematic-statistical investigations for describing regularities of karsification phenomenons in carbonate and sulphate rocks//Proceedings Intern. Symp. «Engineering Geology of Karst». Perm, 1993. Vol. 1. P. 139-150.