Оценка коэффициента напряжения адаптационных резервов организма при хроническом воздействии факторов Севера

Автор: Луговая Е.А., Аверьянова И.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 2 (30), 2020 года.

Бесплатный доступ

При районировании северных территорий традиционно принят географический подход. Однако, по мнению ряда ученых, этот вопрос нужно рассматривать комплексно. Специалистами НИЦ «Арктика» ДВО РАН предложен метод определения степени дискомфортности среды, включающий оценку ряда факторов: природно-климатического, экономико-географического, социально-экономического и риска проживания (пригодность территории для проживания населения). В связи с этим осуществлена оценка степени коэффициентов напряжения основных физиологических систем функционального состояния у молодых жителей Севера, проживающих в различных субъектах Дальневосточного региона. Методом случайной выборки были обследованы 1632 юноши в возрасте от 17 до 21 года, постоянных жителей Магаданской области. Аналогичная группа юношей-европеоидов была обследована в г. Сусумане (n = 88) и г. Анадыре Чукотского автономного округа (n = 65). Проанализированы основные показатели сердечно-сосудистой системы, микроциркуляции, функции внешнего дыхания и газоанализа, биохимического и микроэлементного профиля организма...

Юноши, проживающие на северо-востоке России, функциональные резервы, адаптация, сердечно-сосудистая система, внешнее дыхание, газоанализ, микроэлементы

Короткий адрес: https://sciup.org/142224423

IDR: 142224423 | УДК: 612.017.2 | DOI: 10.21668/health.risk/2020.2.11

Текст научной статьи Оценка коэффициента напряжения адаптационных резервов организма при хроническом воздействии факторов Севера

Эколого-климатические условия Севера накладывают особый отпечаток на работу функциональных систем, предъявляя высокие требования к сохранению постоянства внутренней среды организма человека. Отдельное внимание следует уделить системе внешнего дыхания, которая первой подвергается негативному воздействию холодного воздуха, а также возможным перестройкам метаболизма у лиц, длительно проживающих в экстремальных климатических условиях. Одной из важнейших систем, отражающих степень адаптированности организма человека к экстремальным условиям Севера, является сердечно-сосудистая система.

Сердечно-сосудистая система является сложной транспортной системой, основная функция которой – снабжение кислородом метаболизирующихся тканей. Микроциркуляция направлена на обеспечение доставки кислорода в соответствии с метаболическими потребностями всего организма, при этом перфузионное давление является ключевым элементом микроциркуляторной системы [1]. Функциональные свойства микроциркуляции в решающей степени зависят от ее ангиоархитектуры (расположения и морфологии сосудов). Микроциркуляция подвергается непрерывной динамической структурной адаптации (ремоделированию), кон-

Аверьянова Инесса Владиславовна – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний (e-mail: ; тел.: 8 (924) 691-11-46; ORCID: .

тролируемой гемодинамическими и метаболическими стимулами [2]. Функциональное состояние капиллярного русла и лабильность динамических характеристик микроциркуляции создает условия для адаптации кровотока к внешним нагрузкам [3].

Жизнедеятельность человека тесно связана с химическим составом среды обитания и содержанием в ней различных макро- и микроэлементов, которые участвуют в формировании ряда важнейших адаптивных механизмов организма человека [4]. Оценка состояния обмена химических элементов в организме позволяет с достаточной точностью судить об эффективности работы его морфологических систем и риске развития тех или иных патологических состояний. Последнее должно приводить к использованию такой оценки в качестве средства до-нозологической диагностики [5].

При этом необходимо учитывать различную степень воздействия факторов среды – от умеренного холодового прессинга до экстремального сочетанного влияния на организм в целом. Особый климат северных регионов, несомненно, значительно повышает «цену адаптации», реализация которой не у всех происходит успешно [6]. Северо-Восток России представляет собой обширную территорию, значительно различающуюся по эколого-климатическим условиям, а также степени воздействия абиотических факторов на человека. Магаданская область (МО) может быть разделена на существенно различающиеся подзоны. Можно выделить приморскую часть (г. Магадан), являющуюся циклональной, для которой характерны постоянные ветра и относительно высокая температура воздуха в зимний период (–15 оС), и континентальную часть (г. Сусуман) с почти полным отсутствием ветрового воздействия, но экстремальными пиками температур как в летний (+36 оС), так и в зимний (–53 оС) периоды, а также относительно низкой влажностью [7]. Отдельно следует отметить приморскую зону Чукотского автономного округа (ЧАО, г. Анадырь), относящуюся к субарктическому климатическому поясу [8, 9]. Эти неблагоприятные условия вынуждают человека использовать дополнительные средства защиты от влияния факторов окружающей среды [10].

Со второй половины прошлого века на Северо-Востоке России наметилась отчетливая тенденция к формированию устойчивой популяции уроженцев из числа пришлых восточных славян. Современная демографическая ситуация в Магаданской области обусловлена двумя явлениями: с одной стороны – продолжающиеся процессы снижения численности населения в Магаданской области (с 2014 по 2019 г. – на 6,04 %); с другой стороны – формирование постоянного населения, что является положительным демографическим фактором в процессах жизнедеятельности и развития производительных сил Магаданской области.

Молодые мужчины (в возрасте 17–23 лет), не имеющие медицинских диагнозов, половое созревание которых уже стабилизировалось, а общее состояние физического здоровья можно рассматривать как «условно здоровое», представляют для исследователей наибольший интерес в качестве модели для оценки влияния комплекса природно-социальных факторов для всей северной популяции жителей.

Таким образом, целью данной работы явилось проведение оценки степени коэффициентов напряжения основных физиологических систем функционального состояния у молодых жителей Севера, проживающих в различных субъектах Дальневосточного региона.

Материалы и методы. Методом случайной выборки были обследованы 1632 юноши в возрасте от 17 до 21 года, постоянных жителей Магаданской области. Аналогичная группа юношей-европеоидов была обследована в г. Сусумане ( n = 88) и г. Анадыре Чукотского автономного округа ( n = 65).

Показатели функции внешнего дыхания (ФВД) регистрировали в открытой системе по принципу «объем – поток» с помощью компьютерного спи-роанализатора КМ АР 01 «Диамант-С» (Россия). Должные величины рассчитывали в соответствии с общепринятым в Российской Федерации стандартом оценки спирографических проб [11]. Выраженность напряжения в деятельности дыхательной системы оценивали по следующим показателям: МОС25 % – мгновенная объемная скорость на участке 25 % от ФЖЕЛ, МОС50 % – мгновенная объемная скорость на участке 50 % от ФЖЕЛ, МОС75 % – мгновенная объемная скорость на участке 75 % от ФЖЕЛ, соотнесенными с должными величинами с помощью компьютерного спироанализатора КМ-АР-01 «Диа-мант-С» (ЗАО «Диамант», г. Санкт-Петербург).

Для оценки напряжения в системе показателей газообмена у юношей в состоянии покоя использовали мeтаболограф MedGraphics VO2000 (США), принцип работы которого основан на методе «непрямой калориметрии» [12]. Определяли энерготраты в состоянии покоя в сутки (REE, ккал/сут) и соотносили к должному уровню (REE/Ped, %).

Степень напряжения в деятельности сердечнососудистой системы оценивали на основе показателей сердечно-сосудистой системы путем измерения систолического (САД, мм рт. ст.) и диастолического (ДАД, мм рт. ст.) артериального давления автоматическим тонометром Nessei DS–1862 (Япония), а также на основе изучения структуры капилляров и микроциркуляции в зоне эпонихия (кожного валика) ногтевого ложа с использованием компьютерного видеокапилляроскопа «Капилляроскан-1» (ООО «Новые энергетические технологии», Сколково, г. Москва), оснащенного оптическим зондом с 200–400-кратным увеличением. Все записи сделаны в положении сидя при комфортной температуре окружающей среды от 22 до 25 °C, с положением руки на уровне сердца [13]. Расчет морфометрических характеристик проводили на основе программного обеспечения прибора. Проанализированы сле- дующие морфофункциональные показатели сосудов микроциркуляторного русла: диаметр артериального отдела (мкм), диаметр венозного отдела (мкм), длина капилляра (мкм), коэффициент деформации (усл. ед.).

Степень напряжения биохимического профиля оценивали на основе определения глюкозы (ммоль/л) в капиллярной крови, взятой в утренние часы натощак, спустя 10–12 ч после последнего приема пищи, с использованием портативного биохимического экспресс-анализатора CardioChek PA (США).

Изучение элементного «портрета» населения отдельных биогеохимических регионов с целью научной разработки и внедрения мероприятий по устранению выявленных микроэлементозов является перспективным направлением современной медицины [14]. Кратковременные по экспозиции и значительные по степени отклонения элементного статуса изменения отражаются в их концентрации в жидких средах организма. Твердые ткани (волосы, ногти, кости) представляют элементный статус, формирующийся в течение длительного времени (недели, месяцы, годы) и также пригодны для целей клинической и гигиенической донозологической диагностики, в том числе для оценки и мониторинга на популяционном уровне.

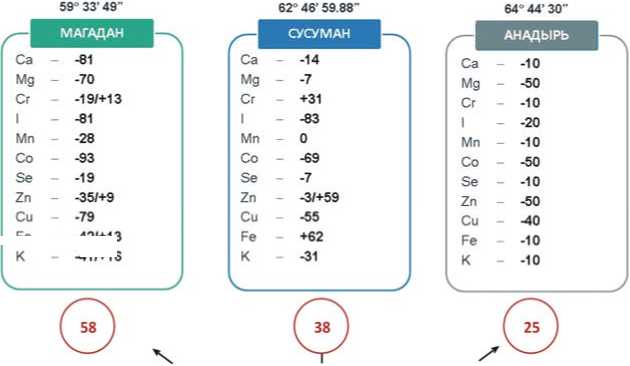

Оценку дефицитного и избыточного содержания химических элементов в организме проводили по изучению концентрации следующих микро- и макроэлементов (МЭ): Ca, Mg, Cr, I, Mn, Co, Se, Zn, Cu, Fe, K – в волосах с затылочной части головы спектрометрическим методом с индуктивно связанной плазмой на приборе NexION 300 ICP-MS (Perkin Elmer, Shelton, CT, USA) в лаборатории ООО «Микронутриенты» (г. Москва).

Статистическая обработка данных проведена с помощью стандартного пакета Microsoft Excel, пакетов прикладных статистических программ StatSoft Statistiсa 6.0, Statistica 7.0, IBM SPSS Statistica 21. Рассчитывали средние величины показателей ( M ), ошибки средней (± m ), медианы ( Me ). Проверка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась на основе теста Шапиро – Уилка. Значимость различий оценивали по непараметрическому критерию Манна – Уитни для выборок с ненормальным распределением. Все показатели отклонений были приведены для удобства к единообразию и измерялись в % от физиологической нормы или общепринятых референтных значений. Далее коэффициенты «цены адаптации» рассчитывали по суммарной доле отклонений для каждой функциональной системы в отдельности и по регионам в целом.

Для сравнения в расчет были включены литературные данные по регионам центральных районов страны: Московской, Ярославской, Влади- мирской, Тамбовской областей, а также городов Казань и Грозный [15–20].

Все исследования проведены в соответствии с принципами Хельсинкской декларации и в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 3231, ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных»2. До включения в исследование у всех участников оформлено письменное информированное согласие о добровольном участии.

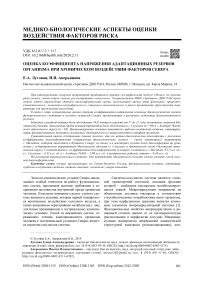

Результаты и их обсуждение. Для изучения проявления напряжения в деятельности сердечнососудистой системы на основе уровня артериального давления всех обследованных разделили на четыре группы в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов (ESC) 2018 г. [21]. Распределение юношей г. Магадана по уровню артериального давления показало, что 19 % обследованных характеризовались оптимальным уровнем артериального давления; 30 % – нормальным уровнем; 27 % – высоким нормальным артериальным давлением (ВНАД) и у 24 % молодых людей была выявлена артериальная гипертензия I степени. В группе юношей г. Сусумана оптимальное артериальное давление было зафиксировано в 21 % случаев, нормальное артериальное давление – у 42 %, у 21 % – ВНАД и для 16 % характерна артериальная гипертензия I степени. Оптимальное и нормальное артериальное давление – по 29 % обследованных г. Анадыря, высокое нормальное давление – у 34 %, и 8 % имели признаки артериальной гипертензии I степени. Частота встречаемости лиц с ВНАД и артериальной гипертензией I степени была нами расценена как степень напряжения в деятельности сердечно-сосудистой системы и составила в группе юношей г. Магадана 51 %, у молодых людей г. Сусумана – 37 % и у обследованных из г. Анадыря – 42 %, что представлено на рис. 1, а .

Оценка напряжения в структуре капилляров и микроциркуляции проведена путем соотнесения полученных результатов с нормативными величинами, представленными в следующих работах [13, 22], где в качестве нормативных диапазонов приведены следующие показатели: диаметр артериального отдела – 7 до 17 мкм (в среднем 11,91 ± 1,87 мкм), диаметр венозного отдела – от 11,0 до 20,6 мкм (в среднем 15,0 ± 2,42 мкм), длина капилляра – от 92 до 295 мкм (в среднем 240,0 ± 38,3 мкм).

У обследованных юношей-магаданцев диаметр артериального отдела составил 8,4 ± 0,1 мкм, что ниже на 29 % нормативного диапазона, представленного выше. Диаметр венозного отдела составил 12,1 ± 0,2, 0 мкм, что ниже нормы на 19 %, при этом отмечено увеличение длины капилляра (310,0 ± 5,3 мкм) на 30 %, что наблюдалось на фоне коэффициента

Коэффициент напряжения («цена адаптации»); сердечно-сосудистая система, микроциркуляция, % а

Оптимальное АД Нормальное АД ВНАД Гипертензия

Диаметр артериального отдела

Диаметр венозного отдела

Длина капилляра

Коэффициент деформации

Оптимальное АД Нормальное АД ВНАД Гипертензия

Диаметр артериального отдела

Диаметр венозного отдела

Длина капилляра

Коэффициент деформации

Оптимальное АД Нормальное АД ВНАД Гипертензия

Диаметр артериального отдела

Диаметр венозного отдела

Длина капилляра

Коэффициент

^ деформации

59° 33’49"

62° 46 59.88"

62 ° 46' 59.88"

t

Коэффициент напряжения («цена адаптации»);

дыхательная система, основной обмен, биохимический профиль, %

Среднее значение коэффициента напряжения («цена адаптации»); микроэлементный статус, %

Рис. 1. Степень напряжения у молодых жителей различных субъектов Дальневосточного региона: а – сердечно-сосудистой системы и микроциркуляции; б – некоторых показателей функции внешнего дыхания, газообмена и биохимического профиля; в – микроэлементного профиля

Fe

-41Ж6

деформации 35,0 ± 0,9 усл. ед. Сумма данных отклонений от нормативного диапазона без учета знака (снижения или увеличения) составила 113 %, что расценено нами как степень напряжение в системе микроциркуляции.

Для юношей г. Сусумана характерны следующие средние показатели микрогемоциркуляции: диаметр артериального отдела – 8,1 ± 0,1 мкм (что ниже на 32 % нормативного диапазона), диаметр венозного отдела –11,8 ± 0,2 мкм (ниже на 21 %), длина капилляра – 325,7 ± 5,6 мкм (превышение нормы на 35 %), коэффициент деформации – 35,0 ± 0,9 усл. ед. Сумма отклонений морфофункциональных показателей сосудов для юношей г. Сусумана составила 123 %. Сумма напряжения в системе микрогемоциркуляции для молодых жителей г. Анадыря в сумме составила также 123 %, что складывалось из снижения диаметра артериального отдела на 21 % (9,33 ± 0,3 мкм) и венозного отдела на 5 % (17,3 ± 0,4 мкм), повышения длины капилляра на 65 % (398,0 ± 14,3 мкм) на фоне коэффициента деформации 32,5 ± 0,1 усл. ед.

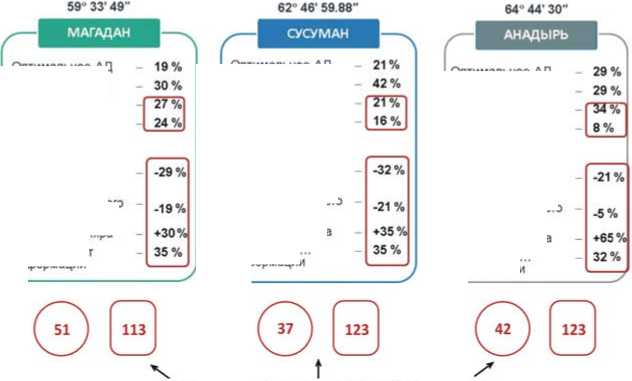

Далее оценена степень напряжения функциональных резервов организма относительно показателей газоанализа, функции внешнего дыхания и биохимического профиля у жителей различных регионов Дальневосточного округа (рис. 1, б ). Так, о напряжении в системе внешнего дыхания можно судить на основе превышения должных величин объемноскоростных характеристик легких, отражающих состояние проходимости верхних (МОС25 %), средних (МОС50 %) и мелких бронхов (МОС75 %). Анализ этих характеристик показал, что для юношей г. Магадана, Сусумана и Анадыря было характерно превышение МОС25 % на 9; 4; 8 %, МОС50 % – на 13; 11; 6 % и МОС75 % – на 31; 50 и 14 % соответственно.

В сумме превышение относительно должных величин относительно показателей МОС25 %, МОС50 %, МОС75 % в группе юношей г. Магадана составило – 53 %, у сусуманцев – 65 %, в группе молодых людей из г. Анадыря – 28 %. Наблюдаемое в группе магаданцев увеличение показателя REE/Ped % на 17 % относительно должных величин, у юношей г. Сусу-мана – на 31 %, а у анадырцев на 15 % рассматривалось нами как напряжение уровня основного обмена.

В группе молодых жителей г. Магадана было отмечено превышение нормативного диапазона для нор-могликемии (5,6 ммоль/л) в 29 % случаев, в группе сусуманцев – в 48 % и у юношей-анадырцев гипергликемия была зафиксирована у 57 % обследуемых, что определено как напряжение биохимического профиля обследуемых лиц различных регионов проживания.

Отклонение от нормативных показателей мик-роэлементного профиля жителей различных субъектов Дальневосточного региона, степень напряжения которого выражена в виде суммы дефицитов и избытков (для удобства деленная на 100), в группе магаданцев составила 58 %, в группе юношей г. Су-сумана – 38 % и у молодых людей г. Анадыря – 25 % (рис. 1, в ). У всех обследованных ниже нижней границы референтных значений оказалось содержание Co, Ca, Mg, Se [23].

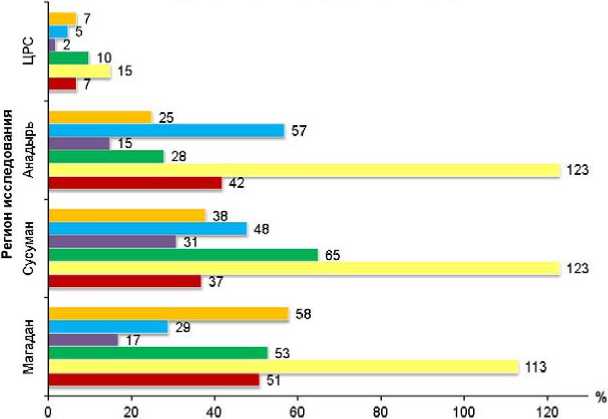

На рис. 2 представлен сочетанный портрет аллостатического напряжения функциональных резервов организма молодых жителей, проживающих в более благоприятных климатических условиях, составленный по результатам исследований в центральных районах страны [15–20], у которых средняя степень напряжения по проанализированным показателям составила 45 %, что принято нами как условная норма.

Микроэлемектный статус ■ Основной обмен

Микроциркуляция

■ Биохимический профиль

■ Внешнее дыхание

■ Сердечно-сосудистая система

Рис. 2. Суммарный пул коэффициентов напряжения основных систем функционального состояния молодых жителей Дальневосточного региона в сравнении с жителями центральных районов страны

Рис. 3. Коэффициент «цены адаптации» (усл. ед.) у молодых жителей г. Магадана, г. Сусумана, г. Анадыря, средней части России

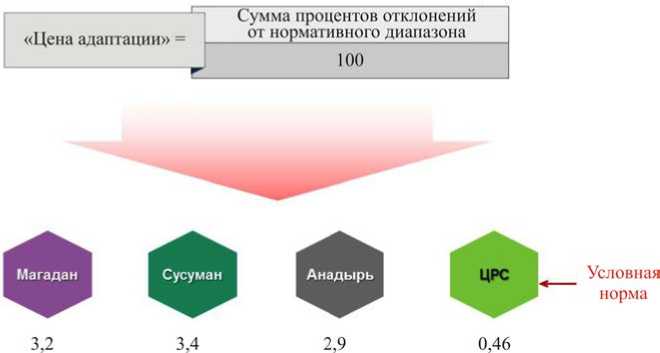

На основании данных, представленных на рис. 2, проведен расчет коэффициента «цены адаптации» в виде суммы коэффициентов степени напряжения физиологических систем, представляющий собой сумму отклонений от физиологического нормативного коридора, деленного на 100 (рис. 3). Величина расчетного коэффициента в группе юношей г. Магадана составила 3,2 усл. ед., у сусуманцев – 3,4 усл. ед., у жителей г. Анадыря – 2,9 усл. ед., у а жителей средней полосы России – 0,46 усл. ед. Таким образом, полученные нами данные достаточно наглядно демонстрируют тот факт, что более экстремальные климатогеографические факторы приводят к формированию напряжения в деятельности основных физиологических систем, что проявляется выраженным отклонением от нормативного диапазона.

Таким образом, полученные результаты комплексной оценки состояния основных показателей деятельности систем, испытывающих наибольшее напряжение при воздействии неблагоприятных или экстремальных факторов среды, демонстрируют различия в функциональном состоянии даже среди лиц, проживающих в разных северных регионах. Эти различия еще более выражены в сравнении с аналогичными данными жителей центральных регионов России. Проведенные исследования показали, что данный подход, основанный на выявлении степени напряжения в функционировании основных физиологических систем, отражающихся в отклонениях проанализированных показателей от физиологических норм, может лечь в основу выявления степени адаптированности («цены адаптации») к экстремальным условиям Севера. Применение медико-биологической оценки позволит обнаружить наиболее уязвимые физиологические системы при адаптации к Северу, выявить факторы риска здоровью и поможет в формировании стратегии улучшения качества жизни жителей северных и арктических регионов.

Эколого-климатические условия Севера накладывают особый отпечаток на работу функциональных систем, предъявляя высокие требования к со- хранению постоянства внутренней среды организма человека. Проведение исследований различных групп населения Магаданской области из числа укорененных европеоидов, уроженцев региона в 1–3-м поколениях, являющихся учащимися высших, средних специальных заведений, показало, что региональные особенности морфофункциональных характеристик лиц, проживающих в различных климатогеографических зонах, имеют ряд отличий. Отдельное внимание при этом следует уделить системе внешнего дыхания, которая первой подвергается негативному воздействию холодного воздуха, а также возможным перестройкам метаболизма у лиц, длительно проживающих в данных экстремальных климатических условиях. При этом следует учитывать различную степень воздействия факторов среды – от умеренного холодового прессинга до экстремального сочетанного влияния на организм в целом. Сравнительный анализ метаболизма и функции внешнего дыхания у юношей – постоянных жителей различных климатогеографических зон Северо-Востока России показал, что компенсаторно-приспособительные перестройки в работе физиологических систем наблюдались во всех обследованных группах. Более всего они были характерны для жителей континентальной части Магаданской области, у которых адаптационные сдвиги направлены на минимизацию выраженного холодового воздействия, характерного для этой климатической зоны. При этом у юношей данной группы были установлены наибольшие показатели суточных энергозатрат, обеспечивающих поддержание повышенной теплопродукции. Также зафиксирована максимальная среди всех обследованных юношей проходимость дистальных бронхиол, необходимая как для адекватного снабжения организма кислородом, так и защиты от низких температур атмосферного воздуха.

Анализ собственных данных показал, что по медико-биологическим показателям территория г. Магадана, которая относится к Крайнему Северу, не менее, а в некоторых случаях более дискомфорт- на по сравнению с субарктической территорией Магаданской области (г. Сусуман) и Арктической зоной (Чукотский автономный округ). Соответственно, коэффициенты дискомфортности суммарно составили в г. Магадане 3,21 усл. ед., в г. Сусумане – 3,42 усл. ед, в г. Анадыре (ЧАО) – 2,90 усл. ед., в центральных регионах страны – 0,46 усл. ед. На основании вышеизложенного территорию Магадан- ской области можно назвать зоной сильной диском-фортности, наиболее выраженной в континентальной части.

Финансирование . Работа выполнена за счет бюджетного финансирования НИЦ «Арктика» ДВО РАН.

Список литературы Оценка коэффициента напряжения адаптационных резервов организма при хроническом воздействии факторов Севера

- Microcirculatory dysfunction and resuscitation: why, when, and how / J.P.R. Moore, A. Dyson, M. Singer, J. Fraser // British Journal of Anaesthesia. - 2015. - Vol. 115, № 3. - P. 366-375. DOI: 10.1093/bja/aev163

- Camargo C.P., Gemperli R. Endothelial Function in Skin Microcirculation // Endothelium and Cardiovascular Diseases. Vascular Biology and Clinical Syndromes. - 2018. - P. 673-679. DOI: 10.1016/b978-0-12-812348-5.00047-7

- Gonzalez-Alonso J., Crandall C.G., Johnson J.M. The cardiovascular challenge of exercising in the heat // J. Physiol. - 2008. - Vol. 586, № 1. - P. 45-53. DOI: 10.1113/jphysiol.2007.142158

- Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Риш, Л.С. Строчкова. - М.: Медицина, 1991. - 496 с.

- Корчина Т.Я. Донозологическая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы у населения северного региона // Экология человека. - 2013. - № 5. - С. 8-13.

- Хаснулин В.И., Хаснулина А.В., Чечеткина И.И. Северный стресс, формирование артериальной гипертензии на севере, подходы к профилактике и лечению // Экология человека. - 2009. - № 6. - C. 26-30.

- Якубович И.А. Геоэкологические особенности Магаданской области. - Магадан: Кордис, 2002. - 179 с.

- Climatic influences on basal metabolic rates among circumpolar populations / W.R. Leonard, M. Sorensen, V.A. Galloway, G.J. Spencer, M.J. Mosher, L. Osipova, V.A. Spitsyn // Am. Journ. of Human Biology. - 2002. - Vol. 14, № 5. - P. 609-620.

- DOI: 10.1002/ajhb.10072

- Snodgrass J.J. Health of Indigenous Circumpolar Populations // Annual Review of Anthropology. - 2013. - Vol. 42, № 1. - P. 69-87.

- DOI: 10.1146/annurev-anthro-092412-155517

- Risikko T., Makinen T., Hassi J. Assessment and management of cold risks in construction industry // Barents. - 2001. - Vol. 4, № 1. - P. 18-20.

- DOI: 10.3402/ijch.v62i2.17557

- Инструкция по применению формул и таблиц должных величин основных спирографических показателей / Р.Ф. Клемент, А.А. Лаврушин, Ю.М. Котегов, П.А. Тер-Погосян. - Л.: МЗ СССР, ВНИИ пульмонологии, 1986. - 79 c.

- Walsh T.S. Recent advances in gas exchange measurement in intensive care patients // Br. J. Anaesth. - 2003. - Vol. 91. - P. 120-131.

- DOI: 10.1093/bja/aeg128

- Lambova S., Müller-Ladner U. Nailfold capillaroscopy of the toes in healthy subjects // Annals of the rheumatic diseases. - 2015. - Vol. 74, № 2. - P. 1262-1264.

- DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.5709

- Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовиты. - М.: Гелиос АРВ, 2000. - Т. 2. - 672 с.

- Динамические показатели внешнего дыхания у студентов ЧГУ после дозированной физической нагрузки / С.С. Абумуслимов, В.А. Анзоров, С.В. Морякина, З.А. Магомедова // Вестник Чеченского государственного университета. - 2016. - Т. 21, № 1. - С. 23-25.

- Сравнение ключевых показателей функции внешнего дыхания студентов трех групп здоровья / Р.А. Гайнуллин, А.П. Исаев, В.Ф. Репин, Ю.Б. Кораблева // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 131-135.

- Cпирометрические и электрокардиографические показатели студентов после кратковременной двигательной нагрузки / А.А. Мажидова, Х.Б. Хутаева, М.С. Магомадова, С.С. Абумуслимов // Наука и молодежь: сборник трудов всерос. науч.-практ. конф. студентов, молодых ученых и аспирантов. - Иркутск, 2018. - С. 114-118.

- Пешков М.В., Шарайкина Е.П. Гендерные особенности показателей биоимпедансометрии в зависимости от индекса массы тела студентов // Сибирское медицинское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 52-57.

- Норейко С.Б. Особенности газообмена здоровых людей работоспособного возраста // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2011. - № 12. - С. 61-63.

- Параметры основного обмена и метаболического возраста у студентов-медиков / Н.С. Слободская, Л.В. Янковская, Л.В. Кежун, Ю.И. Белоус // Актуальные проблемы медицины: материалы ежегодной итоговой науч.-практ. конф. - Гродно: ГрГМУ, 2017. - С. 861-864.

- ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension / B. Williams, G. Mancia, W. Spiering, E.A. Rosei, M. Azizi, M. Burnier, D.L. Clement, A. Coca [et al.] // Eur. Heart J. - 2018. - Vol. 39, № 33. - P. 3021-3104.

- DOI: 10.1093/eurheartj/ehy439

- Nailfold capillaroscopy in rheumatic diseases: Which parameters should be evaluated? / M. Etehad Tavakol, A. Fatemi, A. Karbalaie, Z. Emrani, B.E. Erlandsson // Biomed Res. Int. - 2015. - Vol. 2015. - P. 1-17.

- DOI: 10.1155/2015/974530

- Степанова Е.М., Луговая Е.А. Характеристика элементного баланса у юношей-аборигенов и европеоидов - постоянных жителей Чукотского автономного округа // Экология человека. - 2019. - № 12. - С. 14-19.

- DOI: 10.33396/1728-0869-2019-12-14-19