Оценка кровообращения при экспериментальном опухолевом паранеопластицизме

Автор: Манцкава М.М., Няшин Ю.И., Лохов В.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (86) т.23, 2019 года.

Бесплатный доступ

Работа является частью проекта, в рамках которого авторы исследовали интенсивность кровообращения у экспериментальных животных непосредственно в области роста онкологических клеток и на периферии путем мониторирования локальной интенсивности кровотока, интенсивности гемолиза, деформации мембран эритроцитов и их агрегационной способности. Эти величины сравнивались друг с другом и с аналогичными показателями контрольных животных. Результаты исследования рассматривались в срезе паранеопластического синдрома как базисного патофизиологического свойства организма регулировать, препятствовать и не распространять чужеродные клетки. Авторы планируют c помощью цифровых технологий и математического моделирования, используя экспериментальные данные, дать описание паранеопластических реакций организма, транспортировав «паранеопластицизм» в систему уравнений биомеханики.

Паранеопластический синдром, агрегация эритроцитов, деформируемость эритроцитов, интенсивность локального кровотока

Короткий адрес: https://sciup.org/146282150

IDR: 146282150 | УДК: 616-005.1:616-001.36 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2019.4.10

Текст научной статьи Оценка кровообращения при экспериментальном опухолевом паранеопластицизме

Введение, общие сведения

В современном мире биомедицины должное внимание уделяется механизмам воздействия злокачественной опухоли на организм человека. Среди множества паранеопластических процессов особое место занимают изменения мембран эритроцитов, их агрегационной способности и кровообращения, особенно регионарного и микроциркуляторного, которые играют важнейшую роль в нормальном функционировании организма и наряду с этим являются весьма реактивными и ранимыми, легко и быстро отражающими патологические отклонения, происходящие в организме. Кровообращение во всех видах тканей – с нормальным механизмом роста и опухолевых – является основным объектом внимания исследователей, так как именно от кровоснабжения зависит процесс роста. Нормальное функционирование органов, их адекватный ответ на воздействия лекарственных средств во многом зависит от микроциркуляции и кровообращения в целом при опухолевых процессах в организме. И это способно отражаться на качестве и продолжительности жизни больных.

Манцкава Майя Михайловна, д.б.н., профессор медицинской школы, начальник департамента реологии и диагностико-аналитических сервисов Тбилиси

Няшин Юрий Иванович, д.т.н., профессор кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики, Пермь

Лохов Валерий Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики, Пермь

Паранеопластические изменения сопутствуют и резко отягощают течение первичного заболевания, нередко являются непосредственной причиной инвалидности и летальности онкологических больных [4]. Интенсивность кровотока и микроциркуляции во многом зависит от реологии крови, которую, в свою очередь, определяет поверхностное натяжение крови и функциональное состояние эритроцитов, их способность к агрегации и деформированию, а также стойкость к преждевременному лизису. Изучение кровообращения в тканях организма с опухолью и механизмов дистанционных изменений гемоциркуляции дает возможность рассматривать гемоциркуляторные расстройства при опухолевой болезни как системное действие опухоли на организм.

Паранеопластические нарушения вышеупомянутых взаимосвязанных процессов, возможно, играют важную роль в развитии генерализованной гипоксии, характерной для злокачественного опухолевого роста, и определяют развитие как самой опухолевой ткани, так и состояния организма в целом. Следовательно, установление механизмов паранеопластических нарушений в организме и их патогенетическая коррекция улучшили бы эффективность лечения больных злокачественными опухолями, предугадали, нарушение какого звена дает необратимые процессы, на что обратить внимание при планировании превентивных мероприятий в первую очередь [7].

Работа имела дуальную цель, которая состояла в исследовании кровообращения путем мониторинга в приводящих артериях околоопухолевых тканей в местах прививки онкоклеток, локальной интенсивности кровотока, интенсивности гемолиза, деформации мембран эритроцитов и их агрегационной способности в пробах крови этих артерий на разных периодах развития онкологического роста и в сравнении этих величин с аналогичными на периферии, где в тканях не обнаружены опухолевые включения. Достижение цели прольет свет на опухолевый паранеопластицизм как базисное патофизиологическое свойство организма регулировать, препятствовать и не распространять чужеродные клетки.

Материалы и методы

Согласно принципу 3 R [5], эксперименты проводились на 21 особи лабораторных крыс самцов весом 200–235 г, на 7-й, 14-й и 21-й день после прививки карциномы Эрлиха. Привитие опухоли проводили подкожно в область левого бедра.

Оценивая кровообращение, мы измеряли интенсивность локального кровотока при помощи ультразвукового допплеровского метода ( D.O.P .1234.8, Германия) в местах пульсaции приводящих артерий в опухолевых тканях в области левого бедра и неопухолевых тканях на периферии. В пробах крови in vitro , собранной из приводящих артерий околоопухолевых тканей левого бедра и неопухолевых тканях измеряли: а) интенсивность лизиса путем расчета осмотической резистентности мембран эритроцитов на основе кинетики их лизиса, которая определялась высокочувствительным фото-электро-калориметрическим дифференциальным методом [1]; б) деформируемость мембран эритроцитов фильтрационным методом, измеряя время прохождения суспензии эритроцитов через фильтр ( Filtrac -388), до того центрифугируя 1 мл крови и 20 ед. гепарина (3000 об/мин) 5 мин, после чего 0,02 мл суспензии накапывали на фильтрующую бумагу; в) агрегационную способность эритроцитов методом текстурного анализа системы TAS-plus , Leitz (Германия), основанного на подсчете отношения агрегированных эритроцитов к неагрегированным в единице объема. Статистический анализ проводили при помощи программы статистической обработки Оrigin 8.1.

Результаты и обсуждение

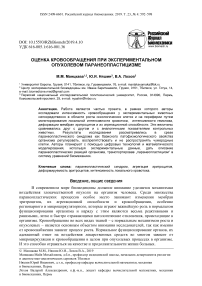

Результаты исследований приведены в таблице. Опыты показали, что в процессе развития опухоли интенсивность локального кровотока в опухолевой ткани неуклонно падает. На 7-й день после прививки карциномы Эрлиха на периферии опухоли она равна 46,7 мл/мин/100г ткани, на 14-ый день - 34,1 мл/мин/100г ткани, а к 21-му дню она снижена до 19,7 мл/мин/100г ткани по сравнению с контролем. Аналогичные изменения наблюдались и в неопухолевых тканях опухолевых животных. При прогрессии опухоли в неопухолевых тканях бедренной области интенсивность кровотока неуклонно падает на 20, 40 и 50% приблизительно (р < 0,001). Максимальная интенсивность гемолиза эритроцитов увеличилась на 19% (р < 0,01), 14,3% (р < 0,1) и 28,6% (р < 0,01) в соответствующие дни, а степень их гетерогенности на 7-й день после прививки карциномы Эрлиха почти не изменялась, на 14-й день она увеличивалась только на 2,5%, а на 21-й день - на 12,7% (р < 0,01).

Сравнительное улучшение резистентности эритроцитов на 14-й день опухолевого роста объясняется усилением компенсаторного фактора эритропоэза как ответа на снижение количества эритроцитов. Что касается гетерогенности эритроцитов на 21-й день роста карциномы Эрлиха, то она вызвана истощением процесса эритропоеза. Ухудшение деформационной способности эритроцитов проявлялась на всех временных интервалах. На 7-й день после прививки карциномы Эрлиха деформируемость эритроцитов по сравнению с нормой снижалась приблизительно на 35%, к 14-му дню - на 30%, а к 21-му дню - на 45% соответственно ( p < 0,001). Агрегируемость эритроцитов на 7-й и 14-й день практически не менялась по сравнению с нормой и имела маленькое недостоверное отличие между очагом опухоли и периферией в неопухолевых тканях, но на 21-й день наблюдалось резкое ухудшение, и по сравнению с контролем она изменялась на 70%. Опираясь на полученные данные, можно заключить, что в процессе роста злокачественных опухолей как в самой опухоли, так и в неопухолевых тканях опухолевых животных кровообращение резко ухудшается и прогрессивно снижается за счет всех компонентов, описывающих систему микроциркуляции. Можно предположить, что одной из причин ухудшения интенсивности локального кровотока является понижение деформируемости эритроцитов и повышение поверхностного натяжения крови. Повышенное поверхностное натяжение крови вместе с пониженной деформационной способностью эритроцитов отражается на реологии и текучести крови, что, в свою очередь, становится одной из важных причин нарушения микроциркуляции и локального кровотока у экспериментальных животных со злокачественным опухолями. Однако падение интенсивности локального кровотока связано с изменением сосудистого тонуса и редокс-статуса [3].

Мы установили, что рост в организме злокачественных опухолей сопровождается изменением редокс-статуса организма, играющего важную роль в механизме паранеопластических нарушений мембранных структур и локального кровообращения. Изменение содержания NO непосредственно принимает участие в пероксидационных процессах, в регуляции сосудистого тонуса и, следовательно, в кровоснабжении тканей. Учитывая тот факт, что усиление свободно радикальных процессов приводит к нарушениям микроциркуляции, вполне логично заключить, что усиление перекисных процессов при опухолевом росте приводит к паранеопластическому падению интенсивности локального кровотока в органах и тканях [6]. Следовательно, растущая опухоль оказывает все более подавляющее влияние на местное кровообращение в различных областях тела, обнаруживая системное воздействие опухоли на организм.

С одной стороны, падение интенсивности локального кровотока в опухолевой ткани можно рассматривать как позитивное явление, которое обусловливает низкий уровень кровоснабжения клеток и этим способствует деструкции тканей. Но если учесть, что то же самое происходит и в неопухолевых тканях организма, то необходимо найти способы поддерживания низкого уровня интенсивности кровотока в опухолевой ткани и пути коррекции паранеопластических изменений, особенно для микроциркуляции и эритроцитов, тем более что агрегационная способность эритроцитов меняется только в приводящих артериях опухолевых тканей. С другой стороны, прогрессирующее падение интенсивности локального кровотока и деструкция опухолевой ткани приводит к интоксикации организма и генерализации опухолевого процесса путем метастазирования. Не исключено, что выявленное нами повышенное поверхностное натяжение крови при злокачественных опухолях играет важную роль и поддерживает процессы метастазирования, так как, по данным некоторых авторов [2, 8–11], поверхностно-активные вещества снижают адгезию клеток и этим препятствуют процессу метастазирования.

Средние величины интенсивности кровотока, деформируемости мембраны эритроцитов, агрегация эритроцитов, интенсивность гемолиза у непривитых контрольных животных (n = 5) и у привитых животных в очаге привития и неонкологических тканях на 7-й, 14-й, 21-й дни после прививки

|

Описание животных |

Период эксперимента |

Описание тканей |

Интенсивность локального кровотока, мл/мин/100г |

Деформируемость мембраны эритроцитов, ЕД |

Показатель агрегации эритроцитов, % |

Интенсивность гемолиза, % |

|

КЖ |

До эксперимента |

НТ |

44,0 ± 2,0 |

1,10 ± 0,05 |

15,0 ± 5,0 |

2,50 ± 0,02 |

|

ПЖ |

7-й день |

ОТ |

36,8 ± 0,9 |

1,15 ± 0,05 |

16,9 ± 5,2 |

3,01 ± 0,01 |

|

НТ |

46,0 ± 1,3 |

1,10 ± 0,05 |

15,9 ± 2,9 |

2,50 ± 0,02 |

||

|

14-й день |

ОТ |

12,1 ± 0,8 |

1,20 ± 0,05 |

18,2 ± 2,6 |

2,79 ± 0,03 |

|

|

НТ |

34,1 ± 1,5 |

1,15 ± 0,05 |

15,8 ± 1,3 |

2,52 ± 0,06 |

||

|

21-й день |

ОТ |

10,0 ± 1,7 |

1,35 ± 0,05 |

24,8 ± 4,2 |

3,32 ± 0,10 |

|

|

НТ |

19,7 ± 2,5 |

1,25 ± 0,05 |

23,6 ± 3,2 |

2,75 ± 0,09 |

Список сокращений в таблице:

КЖ – контрольные животные без прививки, ПЖ – привитые онкологические животные, НТ – неопухолевые ткани, ОТ – онкологические ткани

Важно отметить, что причиной ухудшения поверхностного натяжения крови считаются гипоальбуминемия, ацидоз, снижение или инактивация поверхностноактивных веществ [10]. Таким образом можно заключить, что в процессе роста привитых злокачественных опухолей как в самой опухоли, так и на периферии изменяются все искомые параметры, но степень и однородность их изменения не установлена. Паранеопластицизм в процессе роста злокачественных опухолей проявляется в снижении осмотической резистентности и деформационной способности мембран эритроцитов, когда повышается поверхностное натяжение крови [11]. Повышенное поверхностное натяжение крови вместе с пониженной деформационной способностью эритроцитов отражается на гемореологических факторах и ухудшает текучесть крови, что в свою очередь становится одной из важных причин нарушения кровообращения в целом. Однако то, что агрегируемость меняется только спустя, некоторое время, является обнадеживающим фактором с точки зрения клиники онкологических болезней. Для современного мира биомедицины приоритетным является качество жизни больного. Большое процентное увеличение агрегируемых эритроцитов в общем потоке крови прямо направленно вызывает стаз, что обычно и является причиной инсультов и инфарктов при последних стадиях развития онкоболезней.

Онкологические болезни и рак являются одним из тяжелых рецидивирующих недугов с большом количеством осложнений. Начиная с поражения оболочки органа вплоть до прорастания сквозь инвазивную пленку и края органа, опухоль способна разрастаться на близлежащие ткани и переходить на другие органы, часто с развитием метастазов. Ранняя диагностика рака улучшает и увеличивает вероятность благополучного исхода заболевания, улучшает качество жизни больного.

Попадающие в организм нитраты, нитриты, канцерогены, соли азотной и азотистой кислот и другиы вещества, обладая химической активностью, способны нарушать целостность клеток, проникая в их структуру и вызывая их перерождение. Длительная терапия противовоспалительными препаратами, антибиотиками, кортикостероидами благоприятствует возникновению рака. Воздействие радиации, техногенных катастроф и экологических катаклизмов на фоне масштабной урбанизации также являются мощными факторами, способствующими возникновению онкологических болезней и рака. Анемии разной этиологии, алкоголь, курение, наркотики являются мощными провокаторами злокачественных новообразований. Перечень факторов, способствующих и провоцирующих заболевание, неограничен. Распространённость болезни велика, велик процент инвалидизации и летальности таких больных.

Данной проблеме посвящено большое количество трудов фундаментальной и прикладной биомедицины. Авторы в основном акцентируются на проблеме в разрезе онкологии, химиотерапии и хирургии, но не рассматривают эндорегуляторы организма, например такие, как паранеопластицизм, который в свою очередь генерирует изменения систем организма под воздействием опухолевых клеток и рака, но в тоже время способствует урегулированию и обеспечивает нормальную жизнедеятельность других органов и систем, которые, с одной стороны, косвенно препятствуют быстрому развитию болезни, а с другой стороны, обеспечивают распространение раковых клеток по всему организму, образуя некий замкнутый круг.

Для полного мультидисциплинарного исследования рака и онкоболезней необходимо изучить вопросы вероятности возникновения болезни, вопросы приоритетных причин в каждом отдельном случае, рассчитать функциональную математическую зависимость вектора и скорости распространения опухоли от причины, вызывающей рак и многое другое. Именно эту цель преследовали авторы, планируя данное исследование. Работа в этом направлении, с точки зрения авторов, прольет свет на многие, до сих пор не известные механизмы развития и стимулирования роста опухолей.

Актуальность проблемы определяется тем, что до сих пор не изучены патофизиологические механизмы с точки зрения биомеханики, не обобщены результаты и не выявлена тенденция исхода заболевания от нарушения биомеханических процессов в системах организма, тогда как паранеопластицизм является биомеханическим понятием аккумуляции и суммирования энергий разных потенциональностей по разным направлениям. В эру цифровой науки методы математического моделирования и анализа (в частности, биомеханика) помогут разъяснить многое неизученное в онкоболезнях и раке.

Заключение

Данная работа ведется в рамках Межнационального проекта, осуществляется на базе департамента реологии и диагностико-аналитических услуг Центра экспериментальной биомедицины им. И. Бериташвили и кафедры биомеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета одновременно. В наших последующих научных работах мы постараемся c помощью цифровых технологий вместе с экспериментальными данными путем математического моделирования найти решение паранеопластических реакций организма, транспортировав «паранеопластицизм» в систему уравнений биомеханики.

С. 101–104.

Список литературы Оценка кровообращения при экспериментальном опухолевом паранеопластицизме

- Гамбашидзе К.Г., Петриашвили Т.Г., Бежиташвили Н.Д, Павлиашвили Н.С., Топуридзе М.Л. Роль пероксидационных процессов и оксида азота в механизме паранеопластических изменений кровообращения // Медицинские новости Грузии (Georgian medical news). - 2006. - № 1. - С. 101-104.

- Гончарова Я.А., Евтушенко С.К., Симонян В.А., Сергиенко А.В., Евтушенко И.С., Гнилорыбов А.М. POEMS-синдром как проявление паранеопластического процесса вследствие рака яичника // Междунар. неврол. журн.; МНЖ. - 2012. - № 5 (51). - C. 143-146.

- Кипиани В., Петриашвили Т., Гамбашидзе К. Роль изменений редокс-статуса тканей в механизме паранеоплазии // Патология, физиология и экспериментальная терапия. - 2006. - № 3. - С. 11-15.

- Мамедов К., Рубинчик С.М. О вкладе азербайджанских ученых в изучение системного действия злокачественных опухолей // Биомедицина (Баку). - 2019. - № 1. - С. 46 - 50.

- Реализация принципов 3R по использованию животных в клинических испытаниях лекарств // Новости GMP. - 01 марта 2018. (электронный ресурс) https://gmpnews.ru/2018/03/realizaciya-principov-3r-po-ispolzovaniyu-zhivotnyx-v-ki-lekarstv (дата обращения 08.12.2019).