Оценка лесистости Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области

Автор: Васильченко Александр Анатольевич, Грицюк Алексей Александрович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 2 (67), 2020 года.

Бесплатный доступ

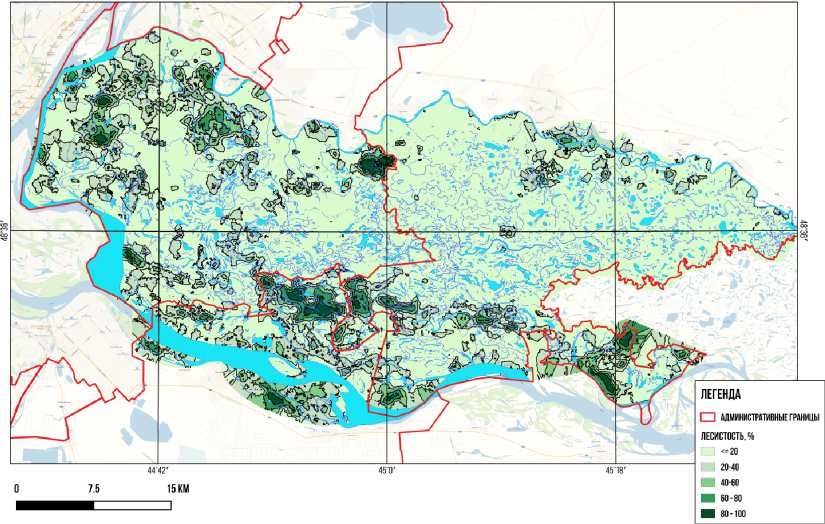

Описана методика составления изолинейных карт в геоинформационных системах с использованием регулярных сеток. Произведена оценка леcистости Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области, а также сравнительный анализ с данными государственного лесного реестра. На основе полученных данных создана изолинейная карта.

Дистанционное зондирование земли, лесистость, геоинформационные системы, геоинформационное картографирование, геоинформационное моделирование, дешифрирование данных дзз, волго-ахтубинская пойма

Короткий адрес: https://sciup.org/148310491

IDR: 148310491 | УДК: 528.88

Текст научной статьи Оценка лесистости Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области

Волго-Ахтубинская пойма – это уникальный природный объект, который располагается между рекой «Волга» и её левым рукавом «Ахтуба», переходящий в волжскую дельту. Ее длина составляет около 450 км, а ширина – от 5 до 10 км. Благодаря нахождению в междуречье она обильно обеспечивается водой и значительно отличается флорой и фауной от окружающей засушливой степной среды. В настоящее время пойма находится в критическом состоянии. Используя современную стратегию развития Волго-Ахтубинской поймы, возрастает роль актуализации всей пространственной информации на данную территорию. Одним из основных этапов «оздоровления» поймы можно выделить совершенствование лесомелиоративных систем, в том числе создание новых лесных насаждений. Из этого следует, что актуализация баз данных лесного фонда и вычисление лесистости территории является неотъемлемой задачей в настоящее время.

Лесистость – это степень облесённости территории. Она определяется отношением покрытой лесом площади к общей территории и выражается в процентах. Величина лесистости в разных районах страны может различаться в зависимости от физико-географических, климатических и почвенных условий. Динамика лесистости изменяется под влиянием хозяйственной деятельности и стихийных бедствий, уничтожающих леса [2].

Лесистость относится к числу основных характеристик территории, а ее оценка по данным дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, как правило, обеспечивается с достаточно высоким уровнем надежности.

Одними из возможных подходов для оценки лесистости на мелких и средних территориях (до 250 тыс. га) при обеспечении высокой точности является комбинированное использование спутниковых изображений сверхвысокого пространственного разрешения в совокупности с ручным дешифрированием, или же использование данных ДЗЗ высокого пространственного разрешения в совокупности с инструментами автоматической и полуавтоматической классификации. Оба метода обеспечивают достаточно высокую точность выходных данных, однако имеют принципиальные различия. Использование данных ДЗЗ сверхвысокого пространственного разрешения с открытых источников (Google, Yandex, Bing) в совокупности с ручным дешифрированием пространственных объектов, дает очень высокую точность получаемых векторных данных (при рабочих масштабах в пределах от 1:250 до 1:1500). Однако, данная методика имеет недостатки в виде больших затрат времени на дешифрирование и оцифровку, поэтому ее использование целесообразно при исследованиях на небольших и средних территориях (до 250 тыс. га). Использование данных ДЗЗ высокого пространственного разрешения с открытых источников (спутники “Santinel 2A/2B”, “Landsat 7/8”), в совокупности с инструментами автоматической и полуавтоматической классификации, дает высокую точность получаемых векторных данных. Однако, данная методика имеет немного больше недостатков, нежели предыдущая. Требования в вычислительной технике при проведении классификации очень высоки, к тому же классификация не дает полного дешифрирования необходимых объектов и предусматривает дополнительную обработку результатов, которая занимает немало временных ресурсов. В ходе теоретического анализа методологии оценки лесистости была выбрана методика с использованием данных ДЗЗ сверхвысокого пространственного разрешения в совокупности с ручным дешифрированием.

Для проведения комплексного исследования выбранной территории необходим сбор существующих картографических материалов и данных. Основной ГИС для проведения анализа используется “Quantumm GIS” (QGIS) версии 3.10. Преимуществом QGIS над большинством геоинформаци-онных систем является бесплатный характер распространения, открытый код, а также возможность подключения модулей, которые существенно облегчают процесс получения и обработки не только данных ДЗЗ, но и векторной графики. С помощью подключаемого модуля “Quick Map Services” в качестве базовых карт были добавлены данные Google, Yandex, Bing. Дешифрирование лесных насаждений производилось на основе визуальных дешифровочных признаков, а также с помощью синтезирования всех источников данных. В результате были выделены все лесные насаждения в пределах исследуемой территории в рабочих масштабах от 1:100 до 1:1000. Общее количество полигонов (объектов), полученных в результате дешифрирования, составило 27990. Самый крупный объект имеет площадь 1943,7 га, а самый мелкий объект – 0,57 га.

Следующим шагом в исследовании является создание изолинейной (псевдоизолинейной) карты лесистости. В связи с тем, что леса имеют дискретный характер, то для их отображения используют методику псевдоизолиний. Методика создания псевдоизолинейной карты на начальном этапе предполагает создание регулярной сетки (GRID). Внутри каждого квадрата сетки определяется площадь лесных насаждений с помощью инструментов векторного анализа, а также функций статистики полей. Полученные цифры делятся на площадь квадрата и таким образом получается коэффициент лесистости. Аналогично такие действия производятся на всей территории исследования.

Инструментально процедура создания изолинейной (псевдоизолинейной) карты была выполнена с помощью геоинформационной системы QGIS и включала в себя несколько этапов:

-

1. Создание регулярной геометрической сетки. С помощью инструментов обработки векторной графики создается регулярная сетка с ячейками по 500 м2. При ее создании важно правильно указывать систему координат и проекцию, в основе которых лежат метрические данные, а также правильно указать сторону квадрата сетки, т. к. при значении площади элементов в 500 м2 сторона квадрата будет равна 250 м.

-

2. Вычисление площадей лесных насаждений с помощью функции «калькулятор полей». В большинстве геоинформационных систем данная функция задается формулой “$area” при создании нового поля в таблице атрибутов.

-

3. Пересечение регулярной сетки и полигонов с лесными насаждениями. Инструмент «пересечение» позволяет пересечь полигоны и их атрибутивные данные. В связи с тем, что в слое с лесными насаждениями поле площади уже существует, при пересечении полигоны лесных насаждений обрежутся по границам сетки, а значение площади автоматически исправится. Вычисление площадей лесных на-

- саждений с помощью инструмента «пересечение» по умолчанию даст значения площади лесных насаждений по каждому квадрату сетки в поле “DN”.

-

4. Создание центроидов регулярной сетки. Создание центроидов позволяет перенести все атрибуты полигонов регулярной сетки в точки, являющиеся центрами своих полигонов. В связи с тем, что лесные насаждения имеют дискретный характер, для составления карт необходимы данные по незанятым территориям. Это выполняется с помощью различных алгоритмов интерполяции.

-

5. Интерполяция. Интерполяция – это способ (алгоритм) вычисления промежуточных значений по имеющемуся набору дискретных значений. При использовании методов интерполяции в процессе создания карт руководствуются двумя принципами: реалистичностью и эстетичностью изображения, т. е. правильно ли располагаются объекты и как это выглядит на карте. Руководствуясь этими принципами, производится интерполяция по следующим методам: естественная окрестность, криггинг, ОВР (обратно-взвешенные расстояния), сплайн. Сравнивая результаты этих методов, для составления карты лесистости был выбран криггинг.

-

6. Создание изолинейной карты. В QGIS карты создаются в режиме макета. Отличительной особенностью QGIS является разработка и сохранение макетов на основе одних данных. Таким образом можно создавать необходимое количество карт, не дублируя исходные данные.

Так, используя методологию ручного (визуального) дешифрирования данных ДЗЗ сверхвысокого пространственного разрешения были выделены все лесные насаждения Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области. С помощью геоинформационных инструментов произведен расчет лесистости территории, составлена изолинейная (псевдоизолинейная) карта лесистости (см. рис.). Произведен сравнительный анализ полученных данных и данных государственного лесного реестра. Площадь выделенных вручную по снимкам земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, составила 34367 га, что на 4821 га меньше, чем данные ГЛР (39188 га) [1]. Средняя лесистость района по результатам исследований – 13,1%, что на 1,7% меньше, чем данные ГЛР (14,8%) (см. рис.).

ИЗ О Л И НЕЙНДЯ КАРТА ЛЕСИСТОСТИ ВОЛ ГО-АКТУ БИНСКОЙ ПОЙМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4442' 45*0' 451 8'

Рис. Изолинейная карта лесистости Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области

Список литературы Оценка лесистости Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области

- Комитет природных ресурсов. [Электронный ресурс]. URL: https://oblkompriroda.volgograd.ru/ (дата обращения: 15.02.2020).

- Цветков М.А., Васильев П.В. Изменение лесистости Европейской России с конца XVII столетия по 1914 г. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957.