Оценка масштабов и перспектив влияния климатических рисков на социально-экономическое развитие России

Автор: Лукьянец Артем Сергеевич, Брагин Алексей Дмитриевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 6 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Глобальное изменение климата является одной из важнейших проблем современности. Она особенно актуальна для России, поскольку функционирование экономики страны во многом зависит от природных ресурсов, а одним из наиболее опасных последствий изменения климата становится истощение природного капитала. В связи с этим необходима оценка климатических рисков. Целью работы является комплексная оценка влияния климатических рисков на социально-экономическое развитие России. В статье выделены внешние климатические риски, выражающиеся во внешнем давлении международных договоров и торговой политики, проводимой зарубежными странами, в частности Европой, и внутренние риски, реализующиеся через нарушение экосистем и сокращение биоразнообразия, возникновение эпидемиологических вспышек и осложнение их протекания, а также разрушение инфраструктуры и других фундаментальных построек на большей части страны. Установлено, что Россия только начала переходить к низкоуглеродному развитию, причем отличительной чертой этого процесса по сравнению с другими странами является комплексный подход, подразумевающий как снижение выбросов парниковых газов, так и их поглощение непосредственно из атмосферного воздуха. В снижении уровня выбросов ключевая роль отводится водородной энергетике, с целью поглощения парниковых газов из атмосферы планируется сформировать индустрию их утилизации посредством строительства карбоновых полигонов и ферм. В ходе работы установлено, что в настоящее время меры по снижению углеродного следа страны являются согласованными и не мешают интересам ни бизнеса, ни власти. Однако наиболее существенной проблемой, по мнению авторов, выступает низкий темп реализации предпринимаемых мер относительно аналогичных усилий зарубежных стран, что в определенной степени дает возможность иностранным государствам под предлогом экологической политики влиять на экономику России и в дальнейшем препятствовать РФ в отстаивании своих позиций на международной арене.

Климатические риски, социально-экономическое развитие, Россия, углеродное развитие, декарбонизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147236367

IDR: 147236367 | УДК: 330.341:330.15 | DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.11

Текст научной статьи Оценка масштабов и перспектив влияния климатических рисков на социально-экономическое развитие России

В последние годы при планировании экономического развития на глобальном и национальном уровнях все большее внимание уделяется экологическим аспектам [1–4]. В частности это обусловлено участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, которые сказываются как на природной среде, так и на социально-экономической системе отдельно взятых стран.

По мнению американского ученого Т. Фармера, именно процесс ухудшения состояния окружающей среды, заметно ускорившийся в последние десятилетия, становится основным фактором возникновения многих природных явлений, производящих разрушительный эффект для экономики [1]. Основная опасность природных рисков заключается в том, что многие из них реализуются очень медленно и аккумулируют в себе множество явлений (геологических, геофизических, гидрологических и метеорологических) [2].

В последнее десятилетие особое внимание уделяется именно климатическим рискам, часто выступающим причиной различных природных катастроф и, как следствие, значительного материального ущерба [4–8].

Согласно The Global Climate Risk Index 2020, который показывает, в какой степени страны и регионы пострадали от последствий, связанных с природными рисками (штормы, наводнения, аномальная жара и т. д.), Россия в 2018 году заняла 79 место из 137. Более того, по природным происшествиям на 100 тыс. чел. населения она опустилась на 103 место из 115 возможных [3].

Непредсказуемая и неконтролируемая сила природы представляет существенную опасность для социально-экономического развития России. По мнению академика РАН Б.Н. Порфирьева, основной проблемой грядущих природных рисков является сложность их прогноза и оценки, что сильно затрудняет проведение превентивных и адаптационных мероприятий [4]. Это обусловливает необходимость комплексного подхода к решению проблемы снижения климатических рисков, реализуемого через учет экологических, социальных и экономических аспектов, их отражения во внутренней и внешней политике страны.

Цель данной работы заключается в проведении комплексной оценки влияния климатических рисков на социально-экономическое развитие РФ.

Новизна исследования состоит в комплексной оценке текущего состояния и перспектив реализации климатических рисков для социально-экономического развития России.

Теоретические аспекты исследования

В связи с расширением влияния в мире концепций устойчивого развития и зеленой экономики приходит все большее понимание необходимости учитывать экологические аспекты социально-экономического развития. Одной из возможных причин этого являются участившиеся природные катастрофы и чрезвычайные ситуации природного характера, которые наносят урон практически всем сферам хозяйственной жизни.

Так, по данным Всемирной метеорологической организации, количество природных катастроф в период 2010–2019 гг. выросло в 4,5 раза по сравнению с 1970–1979 гг., а экономические потери от них увеличились почти в 8 раз (табл. 1) .

Если рассматривать чрезвычайные ситуации природного происхождения в России, можно заметить, что их характер изменился. Например, в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) с 1998 года участились случаи повышенной пожарной опасности, а с 2001 года стали наблюдаться целые комплексы неблагоприятных явлений. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа с 1998 года, так же как в СЗФО, участились случаи повышенной пожарной опасности, с 1999 года довольно регулярными стали случаи схода лавин, с 2016 года в Ставропольском крае стал все чаще выпадать град. В Дальневосточном федеральном округе с 2013 года обострилась проблема паводков1.

Часть этих чрезвычайных ситуаций (ЧС) стала причиной более чем 140 тысяч перемещений населения и вынужденной смены места жительства (рис. 1) , несмотря на то, что количество ЧС в 2010–2019 гг. сократилось.

Таблица 1. Количество природных катастроф в мире и связанные c ними экономические потери

|

Показатель |

1970–1979 гг. |

1980–1989 гг. |

1990–1999 гг. |

2000–2009 гг. |

2010–2019 гг. |

|

Природные катастрофы, случаев |

711 |

1410 |

2250 |

3536 |

3165 |

|

Экономические потери, млрд долл. |

175,4 |

289,3 |

852,3 |

942,0 |

1381,0 |

|

Источник: The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019). WMO. 2021. Р. 19. |

|||||

Рис. 1. Количество перемещений в результате стихийных бедствий на территории РФ, случаев

■ ■ Количество перемещений в результате стихийных бедствий в РФ

— ♦ — Количество природных чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории РФ

Составлено по: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Russia. 2020. URL: https://www.internal-displacement. org/countries/russia; Окружающая среда / Росстат. URL:

Таблица 2. Классификация природных рисков по генезису, масштабам и характеру воздействия

|

Критерий |

Вид рисков |

|

По происхождению |

Космогенные |

|

Атмосферные |

|

|

Гидрологические |

|

|

Климатические |

|

|

Геологические |

|

|

Биогенные |

|

|

По масштабу |

Всемирные |

|

Континентальные |

|

|

Национальные |

|

|

Региональные |

|

|

Районные и местные |

|

|

По характеру воздействия |

Разрушительного действия |

|

Парализующего действия |

|

|

Истощающего действия |

|

|

Вызывающие технологические аварии |

Источник: Опасные природные процессы: учеб. / М.В. Бедило [и др.]. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Академия ГПС МЧС России, 2020. С. 9.

Природные риски весьма разнообразны как по происхождению, так и по масштабам и характеру их влияния (табл. 2) . Однако в последние годы особое внимание уделяется именно климатическим рискам, которые по определению будут являться долговременными, а масштаб их последствий может отразиться на всех уровнях управления.

В нашем исследовании под климатическим риском будет пониматься «ограниченная временным интервалом вероятность наступления неблагоприятных социально-экономических, социально-демографических и природных условий, вызванных причинами климатического характера» [2].

Приоритет климатических рисков обусловлен также и тем, что именно они способны выступить своеобразными триггерами для остальных видов природных рисков. Так, долгосрочное повышение температуры воздуха может спровоцировать лесной пожар, за которым последует истощение природного капитала и видового разнообразия, повышенная заболеваемость (из-за загрязнения атмосферного воздуха и отравления дымом) и смертность населения, проживающего рядом. Другим примером взаимообусловленности природных рисков климатическими будет являться таяние вечной мерзлоты, следствием чего станет нарушение экосистем (а это, опять же, ведет к истощению природного капитала и видового разнообра- зия), разрушение инфраструктуры, что несет за собой человеческие жертвы.

На современном этапе развития под глобальным изменением климата подразумевается в первую очередь именно глобальное потепление. Его общепризнанной причиной стало повышение концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере, поступающих как из природных (например, вследствие извержения вулканов, выделения болотного газа и т. д.), так и антропогенных источников (выбросы промышленности, транспорта, выделение отходами на свалках и др.). Если природную эмиссию общество предотвратить не может, то антропогенную вполне возможно сократить, а в некоторых странах утверждается, что ее можно и вовсе свести на нет.

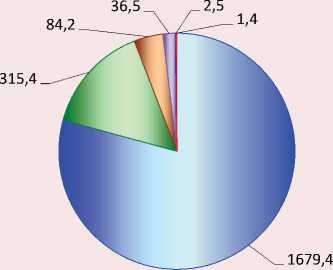

Среди всех парниковых газов (диоксид углерода, метан, закись азота, гидрохлорфторугле-роды, гидрофторуглероды, озон) большую долю в структуре выбросов занимает диоксид углерода (79,2%, рис. 2 ). Несмотря на это, исследователи все чаще стали обращать внимание на необходимость фокусироваться на влиянии остальных ПГ вследствие их более высокой опасности. Например, академик РАН Б.Н. Порфирьев подчеркивает, что «парниковый эффект метана и связанные с этим риски многократно превышают таковые от CO2, а экологическая и экономическая эффективность мер по сокращению выбросов CH4 существенно выше» [9].

Рис. 2. Совокупный выброс парниковых газов в России в 2019 году, млн т CO2-экв.

о диоксид углерода (СО2)

-

□ метан (СН4)

-

□ оксид диазота (N2O)

о гидрофторуглероды (ГФУ)

-

■ перфторуглероды (ПФУ)

-

■ гексафторид серы (SF6)

Источник: Охрана окружающей среды / Росстат. URL:

Негативное влияние последствий изменения климата подтверждается рядом недавних исследований. Так, сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Б.Н. Порфирьев, Д.О. Елисеев, Д.А. Стрелецкий) сделали прогноз возможных экономических потерь вследствие разрушения инфраструктуры, обусловленного изменением климата, до 2050 года. Полученные результаты показали, что затраты на восстановление и поддержание устойчивого функционирования региональной дорожной инфраструктуры в связи с риском протаивания и деградации вечной мерзлоты могут варьироваться от 14 до 28 млрд рублей2 ежегодных вложений [10].

Другим исследователем ИНП РАН, профессором Б.А. Ревичем доказано влияние потепления климата на здоровье населения и необходимость реализации адаптационных мер3. В своей работе он отмечает, что особенностью изменения климата в Российской Арктике является повышение частоты волн жары, которые представляют особую опасность для здоровья. «Экономический ущерб от температурных волн оценивается на основе расчетов дополнительной смертности населения трудоспособного возраста, ограничений работоспособности, инвалидизации из-за осложнений климатозависимых заболеваний, например инсульта. Так, в 2018 г. в мире были потеряны 133,6 млрд. потенциальных рабочих часов, что на 45 миллиардов больше уровня 2000 г.» [11, с. 395].

Еще одним негативным проявлением климатических рисков на севере России вследствие таяния многолетней мерзлоты выступает разрушение многочисленных скотомогильников – крупных источников опасных инфекций, таких как сибирская язва. Подтверждением стала ее вспышка на Ямале в 2016 году с самым жарким летом за 150-летнюю историю гидрометеорологического наблюдения [12].

Кроме того, доказано, что выбросы парниковых газов могут быть одним из факторов дальнейшего развития пандемии COVID-19, потому как они влияют на здоровье дыхательной системы и могут усугублять эпидемиологическую обстановку [13].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема изменения климата – объективная реальность, требующая комплексного подхода к ее решению. Оценка уровня и характера проявления климатических рисков в РФ имеет практическую значимость, состоящую в возможности последующей минимизации экономических потерь.

Результаты исследования

Климатические риски влияют на социально-экономическое развитие России как изнутри через сокращение природного капитала, ухудшение национальных социально-демогра- фических и экономических показателей, так и извне вследствие давления политики других стран и международных договоренностей.

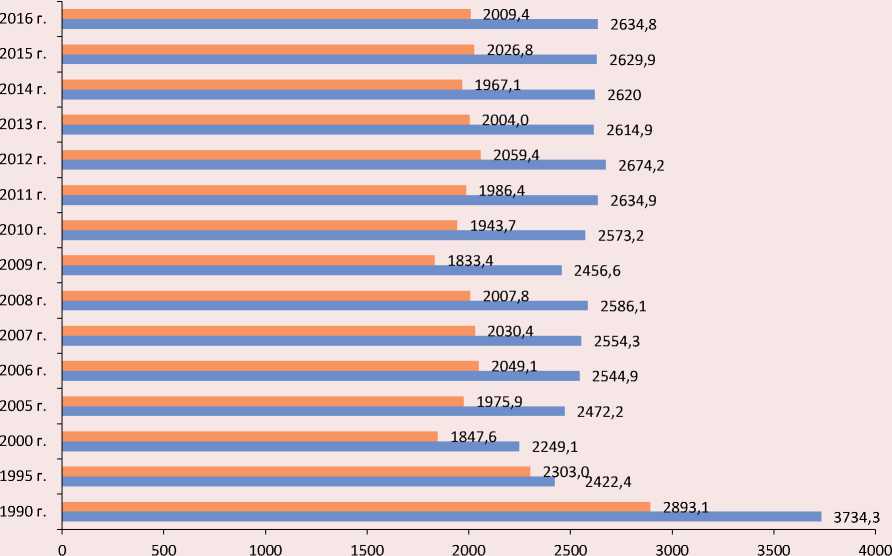

Сначала предлагаем рассмотреть внешнее воздействие. Одним из последних международных договоров по климату является Парижское соглашение (2015 г.), в рамках которого Россия обязалась к 2030 году снизить объем выбросов парниковых газов до величины не более 70% от уровня выбросов в 1990 году. Однако, согласно данным национального доклада о кадастре парниковых газов, эта цель была достигнута еще в 1995 году (65% от уровня 1990 года, рис. 3 ).

Снижение уровня выбросов ПГ в период 1995–2005 гг. было обосновано сокращением промышленного производства. Несмотря на то, что Россия все еще формально выполняет обязательства по Парижскому соглашению, уро- вень выбросов ПГ с 2005 года растет, что вызывает соответствующую реакцию стран, провозгласивших необходимость тотальной декарбонизации и углеродной нейтральности.

Если Парижское соглашение подразумевает добровольное участие, то действия некоторых стран – торговых партнеров России оказывают определенное давление в области углеродного регулирования, и этого влияния стране избежать не удастся.

Так, Евросоюз в 2019 году принял стратегический документ «Европейский зеленый курс», который представляет собой план достижения нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах – членах ЕС к 2050

Рис. 3. Динамика объемов выбросов парниковых газов в России, млн т CO2-экв.

■ Всего с учетом ЗИЗЛХ* ■ Всего без учета ЗИЗЛХ

* ЗИЗЛХ – землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство. Отличительной чертой этой составляющей хозяйства является способность поглощать парниковые газы.

Источник: Окружающая среда / Росстат. URL:

году [9; 14]. Наиболее обсуждаемым в России инструментом реализации этого плана стал трансграничный углеродный налог (ТУН). В ЕС его введение обосновывают стимулированием экспортеров снижать углеродоемкость своей продукции. В России же по объективным причинам в нем видят инструмент рыночного протекционизма. В ЕС уже довольно развит рынок торговли парниковыми выбросами, а также достаточно продолжительное время продукция внутренних производителей облагается углеродным налогом, следовательно, товары, ввозимые из стран с менее жестким экологическим регулированием, будут более дешевыми и конкурентоспособными на европейском рынке [15–18].

По данным разных источников, размер трансграничного налога оценивается от 25 до более 50 евро за тонну CO2-эквивалента4. В первую очередь такой налог затронет продукцию металлургической, химической и добывающей промышленности5. Согласно расчетам ИНП РАН, размер его уплаты со стороны России составит около 936 млрд рублей6. Оценка является предварительной, потому как размер ТУН еще не утвержден и к тому же сильно зависит от валютного курса.

Что касается внутренних климатических рисков для социально-экономического развития РФ, то нужно учитывать следующее. В силу того, что страна имеет огромную территорию, расположенную сразу в нескольких климатических поясах и богатую различными экосистемами, климатические риски в зависимости от географического положения региона и осуществляемой в нем антропогенной деятельности могут проявиться по-разному. Доказательством этому служит исследование, проведенное Климатическим центром Росгидромета России. Согласно его результатам, в наибольшей степени негативным изменениям климата в ближайшие сто лет подвергнутся северные территории страны, занимающие порядка двух третей ее площади. Согласно прогнозу, в рамках оптимистичного сценария к 2099 году на Севере температура может повыситься на 5 oС (табл. 3) .

Так как большая часть страны относится к северным территориям, то для нее климатические риски являются очень значимыми, а в случае их реализации последствия будут масштабными. Вся северная граница России проходит по шельфу Северного Ледовитого океана, в акватории которого фиксируются одни из самых интенсивных процессов изменения климата.

Таблица 3. Прогнозируемые изменения температуры у земной поверхности по причине изменения климата, oC

Территория Прогнозные сценарии изменения температуры у земной поверхности* Сценарий RCP 2,6 Сценарий RCP 4,5 Сценарий RCP 8,5 2011– 2031 гг. 2041– 2060 гг. 2080– 2099 гг. 2011– 2031 гг. 2041– 2060 гг. 2080– 2099 гг. 2011– 2031 гг. 2041– 2060 гг. 2080– 2099 гг. Крайний Север 1,6–2,7 2,4–4,6 2,3–4,7 1,5–2,7 2,7–5,4 3,6–7,5 1,6–2,9 3,6–6,7 6,2–12,2 Средняя полоса РФ 1,3–1,5 1,5–2,3 1,7–2,3 1,2–1,4 2,3–2,8 2,9–3,8 1,3–1,6 2,9–3,4 5,5–7 Юг России 1–1,5 1,5–2,4 1.5–2,2 1–1,5 1,8–2,9 2,4–3,8 1,1–1,5 2,8–3,6 4,3–6,9 *Сценарии RCP (Representative Concentration Pathways) — сценарии эволюции антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу в будущем. Индекс сценария соответствует величине глобального антропогенного радиационного воздействия, достигаемого в 2100 году, а именно 2,6; 4,5 и 8,5. В работе показаны три базовых сценария: RCP 8.5, RCP 4.5, RCP 2.6. Составлено по: Сценарные прогнозы на основе глобальных моделей. URL:

4 Оценка экономических последствий введения трансграничного углеродного налога. ИНП РАН, 2021.

5 Потаева К., Милькин В. ЕС определил товары для взимания трансграничного углеродного налога // Ведомости. URL:

6 При размере налога в 25 евро за тонну CO2-экв. при валютном курсе 1 евро – 78 рублей.

Тем не менее можно заметить, что активные действия по их снижению стали предприниматься после влияния на страну извне. Так, изначально в качестве возможного ответа на введение ТУН рассматривалось введение внутреннего углеродного налога. Инициаторам подобного регулирования его преимущества виделись в том, что таким образом будет осуществлена компенсация «недообложенной» ТУН экспортной российской продукции, но данный сбор будет поступать в бюджет России, а не уходить за ее пределы. Однако в дальнейшем исследователи из ИНП РАН опровергли целесообразность введения внутреннего углеродного налога: по предварительной оценке дополнительная налоговая нагрузка на бизнес составит 1936 млрд рублей, а совокупный эффект на экономику будет отрицательным (-28 млрд рублей)7 [15].

С целью снижения климатических рисков внутри страны в Послании Президента России Федеральному Собранию от 24.04.2021 года были поставлены следующие стратегические задачи8:

-

1. Адаптировать к климатическим изменениям сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру.

-

2. Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов.

-

3. Ввести жесткий углеродный контроль и мониторинг.

-

4. За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе.

В настоящее время отрасль утилизации парниковых газов еще только начинает формироваться. Так как основной упор Россия делает не на предотвращение выбросов ПГ, а на их поглощение непосредственно из атмосферного воздуха, предполагается учесть максимально возможный вклад российских экосистем в секвестрацию ПГ. Для этого планируется сформировать сеть карбоновых ферм и полигонов. В 2021 году Министерство науки и высшего образования Российской Федерации запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В первый год реализации проекта планируется создать карбоновые полигоны в восьми регионах: в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Московской областях, а в перспективе – около 50 полигонов. При каждом из них будут сформированы карбоновые фермы – специальные участки экосистем, наиболее эффективно поглощающих парниковые газы9. В некоторых регионах создание такого рода ферм является частной инициативой, например, в Вологодской области инициатором стало ПАО «ФосАгро», в планах которого развернуть испытательный полигон площадью порядка 600 гектаров10.

Однако в отношении карбоновых ферм возникает другая проблема, а именно обеспечение пожарной безопасности лесов, а также их инвентаризация, т. к. регулярность ее проведения осложнена большой площадью лесных насаждений и недостатком соответствующих кадров. В 2021 году в России зафиксированы одни из самых крупных пожаров за всю историю космического наблюдения, дым от которых достиг Северного полюса [17]. Так как лесные экосистемы – второй по значимости поглотитель углерода (после фитопланктона), то лесные пожары могут обращать углеродный баланс в отрицательную сторону. Этим часто оперируют зарубежные государства при попытке России обосновать свой вклад в глобальное поглощение ПГ.

В то же время данные спутникового и выборочных наблюдений в период 1988–2014 гг. свидетельствуют об увеличении лесной биомассы на 39%, что соответствует росту секвестрации углерода на 47% [18]. По мнению В. Гузий и В. Лейбина, такой прирост мог бы компенсировать недостающее поглощение углерода по причине вырубленных южноамериканских лесов [18].

Таким образом, становится ясно, что без эффективной системы лесопользования, а также системы мер пожарной безопасности России не удастся создать отрасль утилизации углерода и отстоять на международной арене статус «карбонового поглотителя».

Что же касается адаптации отраслей экономики к изменениям климата, то для начала нужно оценить, как в них обстоит дело с парниковой эмиссией.

Как видно по данным таблицы 4 , в настоящее время Россия старается учитывать поглотительную способность своих экосистем, которая чаще всего остается положительной.

В целом как в мире, так и в России основным источником выбросов ПГ остается энергетический сектор (порядка 80% всех выбросов

ПГ в стране), что обусловлено преобладанием в нем традиционных генерирующих объектов (работающих на ископаемом топливе, главным образом газе и угле). В случае угольной энергетики выходом может стать совершенствование очистного оборудования, способного улавливать не только твердые частицы, но и парниковые газы, в частности диоксид углерода.

Отказ от угля чреват для России не только экономическими потерями, но и потерей связей с некоторыми странами, импортирующими уголь для внутренней генерации. Так, Великобритания, которая заявляет о стремлении к декарбонизации своей экономики, зимой закупает российский уголь для энергообеспечения11.

Величина выбросов ПГ от сектора добычи газа остается относительно постоянной (табл. 5).

Таблица 4. Уровень выбросов CO2-э кв. по секторам э кономики, млн т

Сектор 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2005 г., % Энергетика 1583,7 1635,1 1683,1 1623,3 1620 1616,5 1612,3 1629,6 1679,2 106,0 Промышленные процессы и использование промышленной продукции 207,4 196,4 199,8 220,2 220,5 218,6 218,3 232,6 243,3 117,3 Сельское хозяйство 104,9 103,5 106,2 107,7 107,5 108,6 112,5 113,1 112,8 107,5 Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) -530,5 -713,8 -655 -614,6 -670,3 -589 -608,9 -603,3 -586,7 110,6 Отходы 69,5 78,4 81,5 86,5 89,9 92,1 94,1 96,2 98,2 141,3 Всего, без учета ЗИЗЛХ 1965,4 2013,4 2070,5 2037,8 2038 2035,9 2037,2 2071,5 2133,6 108,6 Всего, с учетом ЗИЗЛХ 1434,9 1299,7 1415,5 1423,2 1367,6 1446,9 1428,3 1468,2 1546,9 107,8 Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. Окружающая среда, изменение климата. 2021. URL:

Таблица 5. Динамика добычи и потребления природного газа с выбросами ПГ за 2010–2018 гг.

|

Показатель |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

|

Добыча природного газа, млрд м3 |

657 |

673 |

658 |

675 |

647 |

638 |

644 |

695 |

738 |

|

Потребление природного газа, млрд м3 |

466 |

476 |

471 |

466 |

465 |

445 |

444 |

463 |

499 |

|

Выбросы, т СО2-экв. на душу населения |

11,08 |

11,62 |

11,64 |

11,32 |

11,20 |

10,81 |

10,61 |

10,80 |

11,13 |

|

Составлено по: данные Enerdata. Global energy trends. 2021; Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division Dataset, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. |

|||||||||

11 Марцикевич Б. Надежное «черное золото». Что происходит в российской угольной промышленности // Завтра. 2021. № 31 (1441). URL:

Тем не менее стоит отметить, что удельные выбросы ПГ от добычи природного газа остаются довольно большими. Это обусловлено характером его потребления (сжигание) и определенными потерями при добыче и распределении.

Так как газодобывающая отрасль для России остается одной из стратегически важных, то отказ от использования газа гарантированно негативно скажется на социально-экономическом развитии страны.

Учитывая всемирный низкоуглеродный тренд развития, а также необходимость сохранения объемов добычи природного газа и его экспорта, так как нефтегазовые доходы формируют около 30–40% федерального бюджета, в 2020 году Правительство РФ утвердило план мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года»12. Этим документом предусматривается развитие водородной энергетики на основе действующих мощностей атомных электростанций, разработка технологий получения водорода на основе газа, запуск железнодорожного транспорта, использующего водород. Также планируется развивать международные отношения с производителями и потребителями водородного топлива (Германией, Австрией, Нидерландами – основными импортерами российского природного газа). Следовательно, на наш взгляд, основной упор в сокращении выбросов ПГ газодобывающей отраслью должен быть сделан на предотвращении утечек газа, парниковый эффект от которого во много раз больше, чем от диоксида углерода.

Что касается жесткого углеродного регулирования в России, то в настоящее время в этом случае и научное сообщество, и власть единогласны. Как было сказано ранее, внутренний углеродный налог чреват не только большой налоговой нагрузкой на бизнес, но и отрицательным экономическим эффектом, в связи с чем в настоящее время речь идет только об углеродной отчетности для организаций – эмитентов ПГ. Для крупных предприятий такая отчетность будет обязательной, для небольших – добро- вольной. В Министерстве экономического развития РФ назвали данную меру первым этапом формирования углеродного регулирования без налогов и обязательных платежей13.

На наш взгляд, также более целесообразно разработать базу данных о выбросах ПГ в региональном разрезе, с помощью системы карбоновых полигонов и ферм оценить вклад лесных экосистем в секвестрацию углерода. Это как раз и позволит создать системы мониторинга выбросов ПГ и углеродного баланса территорий России. Так как бизнес проявляет инициативу и поддерживает проекты создания таких объектов углерод поглотительной индустрии (в том числе и финансово), вводить в отношении них дополнительный налог будет несправедливо.

Таким образом, можно сделать вывод, что в России наблюдается начало перехода к низко-углеродному развитию. Тем не менее, несмотря на все предпринимаемые меры, есть довольно большая вероятность сильного отставания от мирового темпа декарбонизации.

Как показывает опыт, переход других стран к зеленой экономике очень стремителен и быстр. Например, в США, государстве, вышедшем из Парижского соглашения в 2017 году, уже в 2021 году изменение климата объявлено центром внешней, внутренней политики и национальной безопасности. Со вступлением в должность президента Дж. Байдена страна вернулась в Парижское соглашение. Более того, новым президентом проведена административная реформа, заново сформирована вся концептуальная, институционально-правовая и организационно-структурная основа климатической политики страны. Член Совета-семинара по изменению климата при Президиуме РАН С.А. Рогинко отмечает, что темпы изменений в США, определенных климатической повесткой, очень заметны и создается впечатление, что Вашингтон намерен «не работать, а воевать». Воевать против главных оппонентов – Китая и России, чья экономика основана на использовании ископаемого топлива [20]. Поэтому такие изменения что в США, что в Европе обусловливают необходимость более масштабных и быстрых действий от России, осуществить которые можно только с помощью сотрудничества власти, бизнеса, науки и общества в целом.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что климатические риски являются достаточно обоснованными для социально-экономического развития России. Выражаются они в истощении природного капитала, использование которого лежит в основе российской экономики, а, главное, в повышении уязвимости позиций России в мире и ограничении возможности отстаивать свои национальные интересы. Учитывая мировые тренды низкоуглеродного развития, становится понятной цель опередить ЕС по сокращению нетто-выбросов ПГ к 2050 году.

Для снижения внутренних климатических рисков необходимо совершенствовать систему природопользования, в частности лесопользования. При этом следует обеспечить полное лесовосстановление вырубленных и погибших лесонасаждений, осуществлять его мониторинг, проводить противопожарные мероприятия. Кроме того, целесообразно, на наш взгляд, ужесточить ответственность в сфере лесопользования касательно нелицензионных рубок. В настоящее время только это будет способствовать сохранению лесных экосистем и, соответственно, созданию индустрии поглощения углерода.

Что касается внешних климатических рисков, то важно обеспечить сотрудничество власти, бизнеса, науки и общества в целом. Это обусловлено необходимостью реализации запланированных мероприятий в сжатые сроки, в связи с чем нужно поддерживать низкоугле-родную инициативу бизнеса. На наш взгляд, это будет способствовать не только снижению климатических рисков внутри страны, но и отстаиванию ее национальных интересов на международной арене.

Список литературы Оценка масштабов и перспектив влияния климатических рисков на социально-экономическое развитие России

- Thomas F. G., Cook J. Climate Change Science: A Modern Synthesis. Volume 1 — The Physical Climate. Dordrecht: Springer 2013. P. 592.

- Lukyanets A.S., Bragin A.S. The impact of climate risks on Russia's economic development: Example of the North Caucasian Federal District. RUDN Journal of Economics, 2021, no. 29 (2), pp. 439-450. DOI: http:// dx.doi.org/10.22363/2313-2329-2021-29-2-439-450

- Eckstein D., Künzel V., Schäfer L., Winges M. Global Climate Risk Index 2020. Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018. Germanwatch e.V., 2018. Р. 44.

- Порфирьев Б.Н. Экономика природных катастроф // Мир новой экономики. 2015. № 4. C. 21-40.

- Stern N. The structure of economic modeling of the potential impacts of climate change: Grafting gross underestimation of risk onto already narrow science models. Journal of Economic Literature, 2013, no. 51, pp. 838-859. DOI: 10.1257/jel.51.3.838

- Fan Q., Fisher-Vanden K., Klaiber H.A. Climate change, migration, and regional economic impacts in the US. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 2018, no. 5, pp. 643-671. DOI: https:// doi.org/10.1086/697168

- Dawson J., Holloway J., Debortol N., Gilmore E. Treatment of international economic trade in Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports. Current Climate Change Reports, vol. 6, no. 4, pp. 155-165. DOI 10.1007/s40641-020-00163-x

- Allison E.H., et. al. Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries. Fish and Fisheries. 2009, vol. 10, no. 2, pp. 173-196. DOI: 10.1111/j.1467-2979.2008.00310.x

- Порфирьев Б.Н. «Зеленая повестка»: асимметричный ответ // Эксперт. 2021. № 18-19. С. 18-21.

- Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О., Стрелецкий Д.А. Экономическая оценка последствий деградации вечной мерзлоты под влиянием изменений климата для устойчивости дорожной инфраструктуры в Российской Арктике // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 12. С. 1228-1239. DOI: 10.31857/S0869-587389121228-1239

- Ревич Б.А. Риски здоровья населения при изменении климата арктического макрорегиона // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2020. № 18. С. 395-408. DOI: 10.47711/2076-318-2020-395-408

- Зонирование административных районов Российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты / Б.А. Ревич [и др.] // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 115-125. DOI: 10.21668/health.risk/2021.1.12

- Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Пандемия COVID-19: новые знания о влиянии качества воздуха на распространение коронавирусной инфекции в городах // Проблемы прогнозирования. 2021. № 4 (187). С. 28-37. DOI 10.47711/0868-6351-187-28-37

- Bonoli A., Zanni S., Serrano-Bernardo F. Sustainability in building and construction within the framework of circular cities and European New Green Deal. The contribution of concrete recycling. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 4, 2139. DOI: 10.3390/su13042139

- Порфирьев Б., Широв А., Колпаков А. Как пройти тур // Эксперт. 2021. № 4. С. 66-69.

- Carattini S., Carvalho M., Fankhauser S. Overcoming public resistance to carbon taxes. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2018, vol. 9, no. 5. DOI: 10.1002/wcc.531

- Sumner J., Bird L., Dobos H. Carbon taxes: A review of experience and policy design considerations. Climate Policy, 2011, vol. 11, no. 2, pp. 922-943. DOI: 10.3763/cpol.2010.0093

- Гузий В., Лейбин В. Планетарные риски русских пожаров // Эксперт. 2021. № 38. С. 54-58.

- Schepaschenko D., et. al. Russian forest sequesters substantially more carbon than previously reported. Scientific Reports, 2021, no. 11, 12825. DOI: 10.1038/s41598-021-92152-9

- Рогинко С.А. Климатический поворот США: цели и средства // Общественные науки и современность. 2021. № 2. С. 53-65.