Оценка методики стрелковой подготовки, основанной на учете закономерности развития ловкости в учебно-тренировочной группе спортсменов

Автор: Гимазов Р.М., Семернина В.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность методики стрелковой подготовки, основанной на учете закономерности развития ловкости в учебно-тренировочной группе спортсменов.

Спортсмены, стрелковая подготовка, методика, кинестетическая чувствительность, мышечные синергии

Короткий адрес: https://sciup.org/147251191

IDR: 147251191 | УДК: 799.3 | DOI: 10.14529/hsm250214

Текст научной статьи Оценка методики стрелковой подготовки, основанной на учете закономерности развития ловкости в учебно-тренировочной группе спортсменов

R.M. Ghimazov, ,

V.S. Semernina, ,

Введение. Стрельба из винтовки и пистолета является одним из самых распространённых видов спорта. Стрелкам, осуществляющим выстрелы из винтовки и пистолета, уже недостаточно попадать 10.0. В настоящее время борьба ведется за десятые доли, и выигрывает тот спортсмен, который демонстрирует более точный и стабильный метод достижения спортивных результатов [7]. В.П. Черкашин, А.А. Володин и др. пишут, что спортивное мастерство в значительной степени зависит от стабильности взаимодействия систем «стрелок – оружие» и «стрелок – оружие – мишень». Важнейшую роль в этом процессе играют механизмы суставно-мышечной про-приорецепции в регулирования позиций «изготовка» и «прицеливание» [8].

В качестве основы для оценки методики стрелковой подготовки в стрельбе из винтовки и пистолета была взята концепция Р.М. Ги-мазова о закономерностях развития ловкости и ее роли в процессе двигательного обучения человека [2, 3]. В ней утверждается, что ловкость характеризуется как результат функциональной деятельности нервной системы по достижению (овладению, приобретению, ловле) цели двигательного действия. Концепция предусматривает такую организацию двигательного обучения, которая учитывает закономерности образования ловкости (уровень нервной системы – двигательная задача – двигательные способности – реализация механизмов и процессов – результат решения двигательной задачи) и образования двигательного результата (навык – техника – двигательная автоматизация – двигательное умение – двигательный результат).

Цель исследования – оценить эффективность методики стрелковой подготовки, основанной на учете закономерности развития лов- кости в учебно-тренировочной группе спортсменов.

Материалы и методы. Базой исследования послужила спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», отделение пулевой стрельбы, г. Сургут. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 7 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию 1-й разряд и кандидат в мастера спорта. Использовалось стабилометриче-ское обследование спортсменов во время выполнения стрельбы (5 мин) для получения показателей:

-

1) мышечные синергии – это результат решения двигательной задачи на таламо-паллидарном нервном уровне, необходимый для согласования требуемых напряжений и релаксаций скелетных мышц с возникающими внутренними и внешними физическими силами;

-

2) кинестетическая чувствительность – это результат решения двигательной задачи на таламо-паллидарном нервном уровне, отражающий точность достижения требуемых напряжений и/или релаксаций скелетных мышц в необходимый момент времени для достижения экономности процесса производства движений в двигательном действии.

Стабилометрические показатели представлены в условных единицах (усл. ед., в английской терминологии pdu – блок, определяемый процедурой), так как числа, полученные в результате процедурного расчета инструментального измерения, сложны для простого изложения. Например, кинестетическая чувствительность рассчитывается как «среднее кросс-АЧХ 3 max vertical , (кг ⋅ Гц) ^1/2».

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась в диалоговой системе STADIA версия 8 prof для Windows

(разработка НПО «Информатика и компьютеры» МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва). Для выявления статистического отличия парных данных применялись непараметрические критерии W-Вилкоксона и Z-Знаков.

Результаты. Методика стрелковой подготовки предусматривает оценку освоения стрелковой подготовки по результатам решения двигательных задач – это кинестетическая чувствительность и мышечная синергия. Кинестетическая чувствительность как интегрированный показатель развития проприорецеп-ции у человека позволяет оценить уровень развития чувства движения, положения, обнаружения или различения [9]. Развитая суставно-мышечная проприорецепция отличает элитных спортсменов от спортсменов массовых разрядов [9, 10, 12, 13]. Методика стрелковой подготовки включала в себя последовательное решение педагогических задач для каждого компонента выстрела: изготовки, прицеливания, удержания и нажима на спусковой крючок. Обобщенные формулировки задач для каждого компонента выстрела выглядят следующим образом:

Задача 1 – сформировать у спортсмена адекватную ориентировочную основу цели двигательного действия, соответствующего его возможностям и выбранному способу достижения двигательного результата. Результат: адекватность ориентировочной основы цели формируемого двигательного действия.

Задача 2 – учить точно достигать цель двигательного действия по сформированному образу по частям и/или в целом, выполняя двигательное действие. Результат: исполнительская точность получения пространственно-временных и динамических характеристик целостного двигательного действия под созданный образ цели.

Задача 3 – учить стабильности демонстрирования спортсменом цели двигательного действия в стандартных условиях его выполнения. Результат: стабильность достижения цели двигательного действия с заданными биомеханическими характеристиками в стандартных условиях (в повторных и запланированных двигательных ситуациях).

Задача 4 – учить временной точности демонстрирования цели двигательного действия в двигательной ситуации. Результат: изворотливость достижения цели двигательного действия в течение актуальной для двигательной ситуации отрезка времени (в новых и неза- планированных двигательных ситуациях или во временных рамках какого-либо внешнего управления).

Задача 5 – учить устойчивости воспроизведения цели двигательного действия у спортсмена в условиях состязательности. Результат: устойчивость достижения цели двигательного действия у обучаемого под влиянием сбивающих внешних факторов и неблагоприятных условий, например, в состязательных условиях.

Задача 6 – учить спортсмена достигать цель двигательного действия индивидуальным способом в вариативных условиях. Результат: достижение цели двигательного действия индивидуальным способом в вариативных условиях.

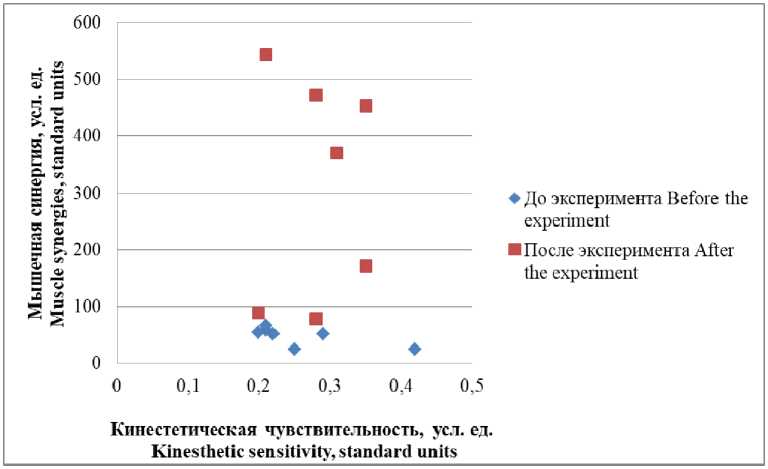

Многие ученые в своих исследованиях обращаются к анализу стабилометрических показателей компонентов устойчивости спортсмена при стрельбе из положения «стоя» [4]. Поэтому и мы в феврале, а затем и в марте 2024 года проводили стабилометрические обследования группы спортсменов (см. рисунок и таблицу).

Если ориентироваться на выявленные центры уровней управления телом, то мы можем наблюдать сохранение среднего уровня кинестетической чувствительности после проведенного эксперимента у спортсменов. Значения мышечной синергии перешли с низкого уровня на средний уровень (p < 0,05).

Обсуждение. Несмотря на многообразие методов тренировки, используемых в стрелковом спорте, в последнее время наиболее распространены два метода, которые тесно связаны между собой, – повторный и соревновательный [1]. Первый подход состоит в регулярном повторении упражнений. Благодаря постоянному повторению одних и тех же движений формируются двигательные навыки и закрепляются образованные условнорефлекторные связи, происходит автоматизация движений. Этот подход, ориентированный, в первую очередь, на изучение и тренировку отдельных элементов техники стрельбы, поиск новых и наиболее эффективных технических и тактических приемов выполнения соревновательного упражнения, затрудняет достижение нового спортивного результата. И все из-за того, что сформированные условно-рефлекторные навыки могут реализоваться только в тех условиях, где они были сформированы. Выход за пределы «условий

Изменение уровня стрелковой подготовки по результатам решения двигательных задач (n = 7)

Development of shooting skills as measured by motor task performance (n = 7)

Сравнение показателей для оценки методики стрелковой подготовки по стабилометрическим показателям «мышечные синергии» и «кинестетическая чувствительность» в экспериментальной группе спортсменов (n = 7) Comparative analysis of muscle synergy and kinesthetic sensitivity outcomes in the experimental group (n = 7)

Второй подход к стрелковой подготовке ориентирован на приобретение соревновательного опыта у спортсмена. По мнению В.Н. Константинова, соревновательный метод хотя и является самостоятельным, но в то же время имеет черты строго регламентированных упражнений (например, оценка результатов контрольных стрельб в очках, количество выстрелов, время на выполнение и т. д.) [6]. Этот второй подход заключается в том, что стрелок в соревновании с другими участниками выполняет стрелковое упражнение с максимальной мобилизацией своих сил и возможностей [5, 11].

Согласно положениям концепции о двигательном обучении человека с учетом закономерности развития ловкости, реализация двух подходов к подготовке стрелка не гарантирует появление нового спортивного результата или его повторяемость от одного соревнования к другому. Поскольку в создаваемых вариативных условиях воспроизводится ранее сформированный двигательный навык, он закрепился не иначе как методом строго регламентированного упражнения. Другой аспект – это появление «усталости» у спортсмена от постоянных состязаний.

Представленная в опытно-экспериментальной работе последовательность решения педагогических задач гармонично согласует все стороны спортивной подготовки спортсмена – теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую и соревновательную. Создание цикла занятий для каждого компонента выстрела (изготовки, прицеливания, удержания и нажима на спусковой крючок) при решении педагогических задач выводит стрелка на новый спортивный результат, так как у него формируются необ- ходимые функциональные системы (уровень нервной системы – исполнительный аппарат человека) для достижения поставленной цели двигательного действия. Рост спортивного мастерства – это результат такой организации подготовки стрелка, в котором спортсмен каждый раз учится по-новому управлять своим телом для того, чтобы достигнуть нового количества очков в стрельбе. У стрелка состав тела не меняется – сколько было рук и ног, задействованных для получения одного спортивного результата, столько же необходимо и для получения нового результата. Но вот центры управления не могут быть задействованы одни и те же для разных спортивных результатов. Какую цель в состоянии «приобрести» двигательные центры (сформированная ловкость), такой двигательный результат и получает спортсмен.

Следует отметить, что в результате проведенной стрелковой подготовки у спортсменов значения кинестетической чувствительности остались на прежнем уровне. До эксперимента они составляли 0,25 ± 0,07 усл. ед., а после эксперимента – 0,28 ± 0,06 усл. ед. Рост значений мышечной синергии вырос с 47,75 ± 16,59 усл. ед. до 318,22 ± 180,4 усл. ед. (Х ср ± σ). Соответственно, выроста и результативность выступлений стрелков на соревнованиях. Так, один спортсмен стал выполнять норматив мастера спорта, и двое перворазрядников – кандидата в мастера спорта.

Заключение. Опытно-экспериментальная работа, проведенная в учебно-тренировочной группе стрелков, позволила повысить уровень управления телом. Со статистически значимым отличием возросла точность и согласованность движений у спортсменов. Методика стрелковой подготовки, основанной на учете закономерности развития ловкости в учебнотренировочной группе спортсменов, показала свою эффективность.