Оценка межрегионального социально-экономического неравенства регионов ДФО и пути его сокращения

Автор: Слепнева Л.Р., Бидагаев Э.Ю.

Статья в выпуске: 2 (16), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке степени межрегионального социально-экономического неравенства регионов Дальневосточного федерального округа. В динамике последних лет проанализированы основные показатели, характеризующие социальную и экономическую сферы, рассчитаны интегральные коэффициенты, а также индекс локализации, размах вариации, коэффициент обратной осцилляции по величине среднедушевого валового регионального продукта. Показано, что во всех регионах ДФО (за исключением Сахалинской области) в динамике последних лет отмечается рост ВРП; в некоторых регионах отмечается отставание в достижении целевых индикаторов, установленных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.; для отдельных регионов присуще сужение экономического пространства. Выявлены проблемы и определены направления сокращения социально-экономического неравенства регионов Дальневосточного федерального округа.

Межрегиональное неравенство, социальная и экономическая сферы, региональная экономика, социально-экономическая дифференциация, типология регионов, интегральные коэффициенты, индекс локализации

Короткий адрес: https://sciup.org/142239601

IDR: 142239601 | УДК: 332.142.2

Текст научной статьи Оценка межрегионального социально-экономического неравенства регионов ДФО и пути его сокращения

Введение и постановка научной проблемы

Вопросы количественного измерения экономического пространства и формирования направлений пространственного развития экономики регионов рассматриваются в работах отечественных и зарубежных ученых в разные периоды времени, однако в наши дни приобретают особую актуальность. Последнее обусловлено рядом аспектов. Во-первых, целевой направленностью Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г., в соответствии с которой меры по нивелированию межрегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни населения, технико-технологическому оснащению региональных производственных систем, темпам экономического роста экономики регионов определены в качестве важнейших целей пространственного развития [1]. Во-вторых, существенной дифференциацией регионов не только по ряду важнейших социально-экономических показателей, но и динамике происходящих процессов в развитии экономики с присущими для одних регионов тенденциями сжатия экономического пространства, уменьшения инвестиционно-инновационного потенциала, увеличения миграционного оттока населения, для других — наоборот, расширения экономического пространства, увеличения инвестиционно-инновационного потенциала, уменьшения миграционного оттока населения. В-третьих, необходимостью выработки предложений и рекомендаций по сбалансированному пространственному развитию экономики регионов с учетом современных реалий и вызовов. Перечисленное выше актуализирует исследование по оценке экономического пространства и формированию направлений пространственного развития экономики регионов ДФО. Научная проблема заключается в выявлении и объяснении взаимосвязи и взаимовлияния факторов, приводящих к межрегиональной социально-экономической дифференциации регионов, имеющих схожие условия для экономического роста и развития региональной экономики.

Цель исследования состоит в выработке рекомендаций и предложений, направленных на сокращение социально-экономического неравенства регионов Дальневосточного федерального округа, на основе анализа показателей, характеризующих экономическую и социальную сферы, типологии регионов по интегральным индексам.

Для достижения поставленной цели определены и решены задачи:

-

- исследовать современный методический инструментарий по оценке степени дифференциации регионов по уровню социально-экономического неравенства,

пространственного экономического развития, межрегиональных диспропорций; выделить основные преимущества и недостатки современных методов;

-

- проанализировать ВРП дальневосточных регионов, оценить вклад регионов ДФО в формирование совокупного ВРП по Российской Федерации и Дальневосточному федеральному округу;

-

- изучить текущую ситуацию и оценить достижимость целевых индикаторов, установленных в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.;

-

- собрать и проанализировать показатели, характеризующие экономическую (5 показателей) и социальную сферы (5 показателей); рассчитать интегральные коэффициенты; провести типологию дальневосточных регионов по интегральным коэффициентам, характеризующим экономическую и социальную сферы; определить регионы, для которых характерно сужение экономического пространства в условиях современной России;

-

- выработать практические рекомендации и предложения, направленные на сокращение социально-экономического неравенства регионов Дальневосточного федерального округа; построить механизм реализации предложенных рекомендаций и предложений.

Информационная база и методы исследования

В качестве информационной базы использованы сведения из отчетов, сборников и витрин данных Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных подразделений в регионах ДФО; работы современных ученых по количественному измерению экономического пространства, социально-экономического неравенства и выработке направлений пространственного развития экономики регионов; результаты авторских исследований и наблюдений.

Исследование базируется на использовании таких общенаучных и специальных методов, как системный подход, методы экономического анализа, сравнения и аналогии, группировки и обобщения, наблюдения и сбора фактов.

Обзор современного методического инструментария по оценке степени дифференциации регионов по уровню социально-экономического неравенства, пространственного экономического развития, межрегиональных диспропорций позволил провести его систематизацию, выделить основные преимущества и недостатки (табл. 1).

Таблица 1 — Систематизация методов оценки межрегиональной дифференциации

|

Подход |

ФИО авторов |

Сущность метода |

Преимущества метода |

Недостатки метода |

|

Индексный |

Гагарина Г.Ю., Болотов Р.О. [3] |

Оценка по статистическим индексам и коэффициентам: разрыва полярных величин, размаха вариации, децильному, осцилляции, вариации, Аткинсона и Тейла |

Позволяет количественно измерить экономическое неравенство в исследуемой совокупности |

Нет единого обобщающего показателя; подвержен влиянию стат. выбросов, сложен и не всегда информативен |

|

Третьякова Л.А., Астахин А.С. [8] |

Оценка по индексам жизнедеятельности, дифференциации, локации |

|||

|

Рейтинговый |

Ковалева Д.Е. [5] |

Рейтингование по системе параметров, характеризующих социально-экономическое развитие |

Прост в применении, дает возможность провести межрегиональное сопоставление по выбранным показателям |

Зависит от субъективно составленного набора показателей |

|

Кластерный |

Смолякова А.О., Тихий В.И. [7] |

Кластерный анализ по показателям, характеризующим экономическое и социальное развитие |

Позволяет провести группировку по схожим результирующим показателям |

Сложен в применении, требует применения специального программного продукта «Statistica» |

|

Интегральный |

Горячева Т.В., Мызрова О.А. [4] |

Расчет комплексного показателя, учитывающего инфраструктурноправовой, инновационнопроизводственный, научно-образовательный и инвестиционно финансовый блоки |

Проводится по комплексу показателей, дает оценку по обобщающему показателю |

При нулевом значении хотя бы одного из составляющих обнуляется итоговая величина, требует определения весовых коэффициентов |

|

Комплексный |

Слепнева Л.Р. [6] |

Оценка по комплексу показателей, количественно и качественно отражающих происходящие социальноэкономические процессы |

Позволяет провести межрегиональное сопоставление по выбранным показателям |

Результат зависит от набора выбранных показателей |

Сравнение приведенных выше и иных методических подходов с учетом присущих для них преимуществ и недостатков подчеркивает предпочтительность комплексного подхода. При этом число показателей, применяемых для оценки межрегиональных диспропорций, степени дифференциации регионов по уровню социально-экономического неравенства, уровня пространственного экономического развития, может различаться. Например, для регионов с низким уровнем социально-экономического развития в качестве важнейших показателей определены: доля безработных, индекс роста суммы инвестиций в основной капитал, уровень бедности, темп изменения реального среднедушевого денежного дохода [2]. Для сравнения регионов с разным уровнем социально-экономического развития количество показателей, по мнению некоторых ученых, можно увеличить до 10 с разделением их на две группы [6] до 70 при группировке их в 11 блоков [5].

В данном исследовании применена методика, предусматривающая использование 5 показателей, характеризующих социальную сферу, и 5 показателей, характеризующих экономическую сферу, предложенная в работе [6].

Результаты исследования и их анализ

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. определены целевые индикаторы:

-

1) достижение темпа среднегодового роста ВРП регионов, где расположены «перспективные крупные центры экономического роста РФ» (в ДФО: Владивосток; Хабаровск, Улан-Удэ; Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск; Биробиджан, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Якутск) до 102,6 % по инерционному и 103,7 % по целевому сценарию;

-

2) получение величины среднедушевого ВРП регионов, определенных в качестве «приоритетных геостратегических территорий» (все регионы ДФО), в отношении к среднероссийскому уровню до 0,66 и 0,7 соответственно по инерционному и целевому сценариям;

-

3) повышение транспортной мобильности населения до 9400 пасс. — км / 1 чел в год по инерционному и 9700 пасс. — км /1 чел в год по целевому сценарию [1].

Анализ по двум первым показателям свидетельствует о высокой степени межрегионального социально-экономического неравенства, а также о невыполнении в ряде регионов ДФО заданных целевых индикаторов (табл.2).

С 2019 по 2021 г. для большинства регионов ДФО характерно снижение темпа роста ВРП в 2020 г., что в большей степени обусловлено деструктивными последствиями от вводимых ограничений в пандемийный период. Исключение составляют Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, где в анализируемый трехлетний период не наблюдалось снижения ВРП в 2020 г. Последнее, по мнению авторов, объясняется высокой долей в структуре ВРП этих регионов отраслей, несущественно «пострадавших» от вводимых в период локдауна ограничений экономической деятельности.

Таблица 2 — Анализ ВРП регионов ДФО (составлено на основе источника [9])

|

Регион |

Темп роста ВРП (в постоянных ценах), % к предыдущему году |

ВРП на душу населения в 2021г. (руб.) |

Темп роста ВРП на душу населения 2021 г. к 2020 г., % |

Соотношение среднедушевого ВРП региона к среднероссийскому уровню, доля единицы |

||||

|

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

|||

|

Респ. Бурятия |

104,1 |

100,1 |

104,5 |

347738,2 |

104,7 |

0,26 |

0,27 |

0,24 |

|

Респ. Саха (Якутия) |

104,0 |

90,7 |

116,0 |

1636734,2 |

114,8 |

1,10 |

1,03 |

1,13 |

|

Забайкальский кр. |

102,4 |

104,5 |

105,4 |

464887 |

106,3 |

0,33 |

0,38 |

0,34 |

|

Камчатский кр. |

99,9 |

99,8 |

107,5 |

1081102 |

107,5 |

0,25 |

0,27 |

0,24 |

|

Приморский кр. |

105,0 |

98,5 |

107,2 |

699778 |

108,2 |

0,96 |

1,00 |

0,92 |

|

Хабаровский кр. |

99,6 |

100,4 |

104,1 |

759343,9 |

104,7 |

0,72 |

0,78 |

0,69 |

|

Амурская обл. |

114,0 |

101,5 |

107,5 |

683200 |

108,7 |

0,35 |

0,40 |

0,69 |

|

Магаданская обл. |

105,2 |

105,0 |

106,1 |

2273882,2 |

107,1 |

0,19 |

0,26 |

0,22 |

|

Сахалинская обл. |

100,3 |

98,1 |

97,5 |

2546000 |

97,9 |

1,05 |

0,90 |

0,87 |

|

Еврейская авт. обл. |

97,4 |

101,5 |

104,3 |

507212,2 |

105,8 |

0,05 |

0,06 |

0,06 |

|

Чукотский авт. окр. |

104,5 |

100,9 |

106,1 |

2734862,7 |

106,3 |

0,08 |

0,11 |

0,10 |

В 2021 г. для регионов ДФО присущ опережающий темп роста ВРП в сравнении с заданным в качестве целевого индикатора в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г., за исключением Сахалинской области — единственного региона, для которого характерно падение величины данного показателя в динамике всего анализируемого периода. Обусловлено последнее тем, что экономика Сахалинской области характеризуется понижающими трендами выпуска продукции по ряду отраслей.

Темп роста ВРП на душу населения в 2021 г. в большинстве регионов ДФО опережает темп роста совокупного ВРП. Обусловлено данное обстоятельство сокращением численности населения, в основном за счет нарастающего миграционного оттока. Исключение — Республика Саха (Якутия), где в динамике последних лет отмечаются рост численности населения и снижение миграционного оттока (прирост численности населения — 2,1%).

В шести регионах ДФО соотношение величины среднедушевого ВРП к среднероссийскому уровню существенно ниже значений целевых индикаторов, при этом для восьми регионов присуще снижение данного показателя в динамике трехлетнего периода. Сохранение намеченной тенденции может привести к ухудшению социальноэкономической ситуации и сужению экономического пространства в этих регионах.

Оценка по статистическим индексам и коэффициентам подтверждает существенную пространственную асимметрию по величине среднедушевого ВРП: размах вариации составляет 2037,81; коэффициент обратной осцилляции — 1,1; индекс локализации варьирует от 0,29 (Республика Бурятия) до 2,06 (Чукотский автономный округ).

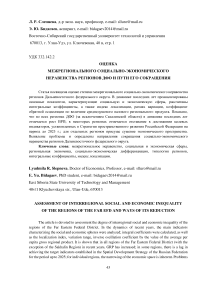

Кроме того, регионы разнятся по величине вклада в формирование консолидированного ВРП по РФ и по ДФО (рис. 1). При этом для региона с максимальной величиной среднедушевого ВРП (Чукотский автономный округ) присущ минимальный вклад в формирование консолидированного ВРП по РФ и по ДФО; для региона, обеспечивающего наибольший вклад в формирование консолидированного ВРП по РФ и по ДФО (Республика Саха (Якутия)), характерно среднее значение среднедушевого ВРП. По мнению авторов, последнее объясняется значительной дифференциацией регионов ДФО по развитости экономического пространства; эффективности использования производственного, трудового, природно-ресурсного потенциалов; величине ресурсоотдачи и другим.

Рисунок 1 — Доля регионов ДФО в формировании ВРП по ДФО и РФ в 2021г. (составлено на основе источника [9])

В анализируемый трехлетний период регионом-лидером по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и по темпу его роста является Чукотский автономный округ; регионом-аутсайдером — Республика Бурятия. По данному показателю размах вариации составляет 639,6 (почти десятикратное превышение); индекс локализации варьирует от 0,25 (Республика Бурятия) до 2,47 (Чукотский автономный округ). Следует подчеркнуть, что только два региона (республики Саха (Якутия) и Бурятия) имеют в анализируемом периоде темп роста объема инвестиций в основной капитал на душу населения менее 1,0. Последнее негативно отражается на приращении и использовании производственного потенциала и ограничивает возможности экономического роста этих регионов.

Наибольший объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, отмечен в Чукотском автономном округе и почти в 30 раз превышает наименьшее значение данного показателя, выявленное в Еврейской автономной области.

Регион-лидер по обороту розничной торговли на душу населения — Сахалинская область; регион-аутсайдер — Забайкальский край. Расхождение между максимальным и минимальным значением почти двух кратное.

По объему и темпу прироста продукции сельского хозяйства на душу населения лидирует Амурская область, существенно опережающая по данному показателю Хабаровский край, Республику Бурятия, Магаданскую область. По данному показателю индекс локализации варьирует от 0,45 (Хабаровский край) до 2,52 (Амурская область).

Аналогичная межрегиональная асимметрия прослеживается по показателям, характеризующим уровень развития социальной сферы. Так, в анализируемый трехлетний период регионом-лидером по сумме среднедушевых денежных доходов населения и по темпу ее роста является Чукотский автономный округ; регионами-аутсайдерами — Республика Бурятия и Забайкальский край. По данному показателю размах вариации составляет 64,34 (почти трехкратное превышение); индекс локализации варьирует от 0,55 (Республика Бурятия, Забайкальский край) до 1,90 (Чукотский автономный округ). Максимальный объем потребительских расходов в среднем на душу населения в Сахалинской области, минимальный — в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Значение индекса локализации по данному показателю достигает 1,44 в Сахалинской области, 0,65 в Забайкальском крае и 0,66 в Еврейской автономной области.

За анализируемый период максимальная доля участия в составе рабочей силы отмечена в Чукотском автономном округе (79,63%), Магаданской области (73,90%); минимальная — в Республике Бурятия (57,10%). При этом в период с 2019 по 2021 г. в трех регионах ДФО зафиксировано понижение среднего темпа роста: в Республике Саха (Якутия) и Амурской области 0,99; в Чукотском автономном округе 0,98. Сохранение тенденции уменьшения уровня участия в составе рабочей силы может привести к негативным последствиям в развитии социальной сферы, снижению производительности производственной сферы и сужению экономического пространства этих регионов.

В пяти регионах ДФО отмечается снижение объема платных услуг на душу населения; при этом наибольший темп роста в анализируемом периоде отмечен в Забайкальском крае, наименьший — в Чукотском автономном округе.

Расчет интегральных коэффициентов, характеризующих уровень экономического и социального развития регионов ДФО за 2019–2021 гг., определенные по методике, предложенной в работе [6], отражает степень развитости экономического пространства и социальной сферы (рис. 2).

Основной

Основной

Основной

Камчатский кр.

Хабаровский кр.

Приморский кр.

Еврейская авт. обл.

Магаданская обл.

Р. Саха (Якутия)

Амурская обл.

Сахалинская обл.

Чукотский авт. окр.

Основной

Р. Бурятия Забайкальский кр.

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Интегральный коэффициент, характеризующий уровень экономического развития

Рисунок 2 — Типология регионов ДФО по величине интегральных коэффициентов, характеризующих уровень социального и экономического развития

Для трех регионов (Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Приморский край) характерно превышение уровня социального развития над уровнем экономического развития (значение интегрального коэффициента, характеризующего развитость социальной сферы, превышает значение интегрального коэффициента, характеризующего развитость экономической сферы). Для пяти регионов (Республика Саха (Якутия); Амурская, Магаданская и Сахалинская области; Чукотский автономный округ) присуще превышение уровня экономического развития над уровнем социального развития (значение интегрального коэффициента, характеризующего развитость экономической сферы, превышает значение интегрального коэффициента, характеризующего развитость социальной сферы). Три региона (Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края) отличаются примерным равенством уровня экономического развития и уровня социального развития.

Кроме того, обобщение приведенных выше результатов свидетельствует об ухудшении ряда показателей, способствующих сужению экономического пространства в таких регионах, как Республика Бурятия, Магаданская область, Приморский и Камчатский края, Чукотский автономный округ. Косвенно это подтверждается динамикой рентинга по уровню социально-экономического развития [10].

Основные проблемы, затрудняющие социально-экономическое развитие и сдерживающие экономический рост в регионах ДФО: значительное отставание темпов роста среднедушевого ВРП от среднероссийского уровня; невысокая инвестиционная привлекательность и неблагоприятная институциональная среда, слабая транспортная освоенность и значительная отдаленность от центральных регионов, недоиспользование производственных мощностей и недостаточная эффективность использования экономического потенциала. Для нивелирования деструктивного влияния перечисленных проблем и угроз, сокращения пространственной асимметрии авторами предложены практические рекомендации и предложения, направленные на сокращение социальноэкономического неравенства регионов Дальневосточного федерального округа (рис. 3).

интегральный коэффициент, характеризующий развитость социальной сферы

<

>

интегральный коэффициент, характеризующий развитость экономической сферы

ускорение темпов экономического развития, содействие развитию малого и среднего бизнеса;

обеспечение условий для формирования благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата

создание условий для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата;

расширение комплекса мер по содействию занятости населения; мониторинг цен на товарных рынках

Цель: сокращение межрегионального социально-экономического неравенства, повышение уровня и качества жизни населения на основе развития экономического пространства и социальной сферы повысить уровень экономического

повысить уровень экономического и социального развития повысить уровень социального развития

Рисунок 3 - Направления сокращения социально-экономического первенства регионов

Выводы и их обсуждение

Выполненный анализ позволяет сделать несколько выводов:

-

1. Для Дальневосточного федерального округа как крупной пространственной экономической системы характерно свойство имманентности, предполагающее неравномерность регионов в его составе по уровню социально-экономического развития.

-

2. Выявленное межрегиональное социально-экономическое неравенство обусловлено, с одной стороны, различиями по природно-климатическим и экологическим условиям, производственному и ресурсному потенциалу, демографической ситуации и социокультурной сфере, другим; с другой стороны, развитостью экономического пространства, эффективностью использования производственного, трудового, природноресурсного потенциалов; величиной ресурсоотдачи.

-

3. Проведена типологизация регионов: 1-я группа — регионы, отличающиеся превышением значения интегрального коэффициента, характеризующего развитость социальной сферы, над интегральным коэффициентом, характеризующим развитость экономической сферы (Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Приморский край); 2-я группа — регионы, для которых характерно превышение уровня экономического развития над уровнем социального развития (Республика Саха (Якутия); Амурская, Магаданская и Сахалинская области; Чукотский автономный округ); 3-я группа — регионы, отличающиеся примерным равенством уровня экономического развития и уровня социального развития (Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края).

-

4. Определены основные проблемы и угрозы, затрудняющие сокращение межрегионального неравенства по уровню социально-экономического развития: значительное отставание темпов роста среднедушевого ВРП от среднероссийского уровня; невысокая инвестиционная привлекательность и неблагоприятная институциональная среда, слабая транспортная освоенность и значительная отдаленность и центральных регионов, недоиспользование производственных мощностей и недостаточная эффективность использования экономического потенциала.

-

5. Для регионов с недостаточным уровнем развития экономической сферы необходимы следующие меры: ускорение темпов экономического развития, содействие развитию малого и среднего бизнеса; обеспечение условий для формирования благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата; для регионов с низким уровнем развития социальной сферы — необходимы следующие меры: создание условий для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата; расширение комплекса мер по содействию занятости населения; мониторинг цен на товарных рынках.

Список литературы Оценка межрегионального социально-экономического неравенства регионов ДФО и пути его сокращения

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/552378463.

- Методические рекомендации по организации работы по разработке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (утверждена Приказом Минэкономразвития России от 25.10.2019 № 698) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346291/74c248c4ef8730066171f7c830e9aadcbea590fe/.

- Гагарина Г. Ю., Болотов Р. О. Оценка межрегионального неравенства в Российской Федерации и его декомпозиция с применением индекса Тейла // Федерализм. - 2021. - Т. 26. - № 4 (104). - С. 20-34.

- Горячева Т. В., Мызрова О. А. Оценка потенциала пространственного развития распределенных организаций как драйверов экономической активности регионов // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. - 2020. - № 6 (26). - С. 28-36.

- Ковалева Д. Е. Рейтинговая оценка уровня развития регионов ДФО в рамках стратегии пространственного развития Российской Федерации // Вестник ТОГУ. - 2022. - №1 (64). - С. 73-82.

- Слепнева Л. Р. Оценка уровня социально-экономического развития регионов: методический аспект // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В. И. Герасимов. - 2017. - Ч. 2. - С. 944-950.

- Смолякова А. О., Тихий В. И. Межрегиональная социально-экономическая поляризация и разработка некоторых предложений по ее снижению (на материалах ЦФО) // Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. - 2020. - № 1. - С. 77-80.

- Третьякова Л. А., Астахин А. С. Пространственное развитие территорий: состояние, тенденции, комплексный подход оценке дифференциации регионов (территорий) // Вестник университета. - 2020. - №4. - С. 107-114.

- Валовой региональный продукт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts.

- Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html.