Оценка миграционной ситуации в Вологодской области

Автор: Будилов Александр Павлович, Калачикова Ольга Николаевна

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Мониторинг перемен

Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение миграционной ситуации, в том числе в регионах, является востребованной темой научных исследований, так как переселение приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, что может иметь негативные последствия для территории (трансформация структур населения: диспропорции половой структуры, старение, вымывание высококвалифицированных специалистов и т. д.). В связи с этим миграция должна учитываться в управлении территориями. Целью исследования стал анализ миграционной ситуации в Вологодской области в XXI веке на основе официальных статистических данных о миграционном движении, публикуемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (Росстат) и научной литературы. В результате исследования определено, что современная миграционная обстановка в регионе характеризуется ростом валовых показателей миграции. Тренды внутренней миграции проявляются в сохранении центростремительного характера в двух направлениях: из села в город, из крупных городов в «столицы». Происходят снижение доли и численности сельского населения, пространственное сжатие заселенного пространства Вологодской области. Все это свидетельствует о том, что требуется скорректировать региональную миграционную политику для достижения соответствия потребностям экономического, социального и демографического развития региона. Прежде всего, следует проводить активную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение равных условий для реализации человеческого потенциала в каждом муниципальном районе и городе, необходимых условий для жизни. Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.

Миграция, миграционные процессы, перемещение населения, причины миграции, регулирование миграции, миграционная политика, миграционная обстановка

Короткий адрес: https://sciup.org/147225557

IDR: 147225557 | УДК: 314.727.2 | DOI: 10.15838/sa.2020.5.27.8

Текст научной статьи Оценка миграционной ситуации в Вологодской области

Изучение миграционной ситуации, в том числе в регионах, является востребованной темой научных исследований, так как переселение приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, что может иметь негативные последствия для территории (трансформация структур населения: диспропорции половой структуры, старение, вымывание высококвалифицированных специалистов и т. д.). В связи с этим миграция должна учитываться в управлении территориями. Целью исследования стал анализ миграционной ситуации в Вологодской области в XXI веке на основе официальных статистических данных о миграционном движении, публикуемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (Росстат) и научной литературы. В результате исследования определено, что современная миграционная обстановка в регионе характеризуется ростом валовых показателей миграции. Тренды внутренней миграции проявляются в сохранении центростремительного характера в двух направлениях: из села в город, из крупных городов в «столицы». Происходят снижение доли и численности сельского населения, пространственное сжатие заселенного пространства Вологодской области. Все это свидетельствует о том, что требуется скорректировать региональную миграционную политику для достижения соответ- ствия потребностям экономического, социального и демографического развития региона. Прежде всего, следует проводить активную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение равных условий для реализации человеческого потенциала в каждом муниципальном районе и городе, необходимых условий для жизни. Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.

Миграция, миграционные процессы, перемещение населения, причины миграции, регулирование миграции, миграционная политика, миграционная обстановка.

Вопросы перемещения населения стали волновать политиков и ученых со времени зарождения государственности, и с того момента их актуальность только возрастала [1–4]. Сегодня, в период выросшей транспортной доступности, информационной и технологической открытости, количество перемещений как внутри каждого государства, так и между ними существенно увеличилось, что при отсутствии должного внимания со стороны управленцев может повлечь за собой нарушение демографического баланса территорий, количественное и качественное изменение населения [5–9].

В последние годы в России стабильно сокращается численность жителей большинства регионов, что обуславливает особое значение миграции как источника формирования населения, так как в условиях депопуляции миграция является значимым фактором формирования численности и половозрастной структуры, этнического состава населения и др. [10–14]. Региональная власть может оперативно реагировать на происходящие демографические изменения и сглаживать их негативные последствия, поэтому особенно важными представляются изучение и регулярный мониторинг миграции на региональном уровне [15–20].

Среди отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся изучением миграционных вопросов, в первую очередь стоит отметить научные труды Е.В. Виноградовой, А.Г. Вишневского, О.Д. Воробьевой, Ж.А. Зайончков-ской, Т.И. Заславской, В.А. Ионцева, В.М. Ка-бузана, Л.Б. Качуриной, А.А. Кауфмана, М.А. Клупта, Л.В. Корель, Н.В. Мкртчяна,

В.М. Моисеенко, В.И. Мукомеля, В.И. Переве-денцева, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, О.В. Староверова, А.В. Топилина, Б.С. Хорева, О.С. Чудиновских, Т.Н. Юдиной, Р.Е. Бил-сборроу, Х. Грэма, Д.М. Кейнса, Т. Мальтуса, А.С. Обераи, П. Самуэльсона, Дж. Саймона, Б. Томаса, М. Фридмана, Г. Алперовича, Дж. Бергмана, У. Изарда, З. Лианга, И. Лоури, Г. Мюрдаля, Е. Рейвенштейна, Г. Рида, С. Тибу, Ю. Хориба, З. Хания, Г. Ципфа и др.

В процессе разработки вопросов, связанных со статистическим исследованием миграции, большое значение имели труды С.А. Айвазяна, А.Я. Боярского, И.Г. Венецко-го, В.И. Венецкой, Г.Л. Громыко, Н. Дрейпера, Т.А. Дубровой, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, Е.В. Заровой, Ю.Н. Иванова, М.Дж. Кендалла, Г.С. Кильдишева, Д. Лоули, В.С. Мхитаряна, Дж.Э. Ханка, А.Дж. Райтса, Г. Смита, Д.У. Уичерна.

Вопросы изучения миграционных процессов на современном этапе, в том числе на региональном уровне, рассматриваются в немногочисленных работах К.А. Ваховской, О.Д. Воробьевой, В.С. Глушко, А.Р. Димаева, А.З. Намдакова, О.И. Овсиенко, Н.Н. Под-пориновой, Т.М. Регент, И.А. Романова, М.Л. Тюркина, А.В. Цыбульского, А.Ю. Червякова и др.

Выполненный анализ научных публикаций, монографий и методических материалов позволил прийти к выводу о необходимости более детального исследования миграции населения в России на региональном уровне. Исходя из этого, авторами была поставлена цель рассмотреть миграционную ситуацию в регионе в XXI веке на примере Вологодской области.

Общая миграционная ситуация в регионе за последний представленный в статистике год

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Вологодской области составила 1160445 человек, в том числе 843041 человек городского населения и 317404 – сельского. За 2019 год она уменьшилась на 7268 человек (0,6 процента).

Сокращение численности населения произошло за счет естественной убыли, составившей 5194 человека, и миграционной убыли – 2074 человека. В 2019 году из других регионов России прибыли в область 9942 человека, в то же время выбыли из нее в пределах Российской Федерации 12808 человек, миграционная убыль в обмене с регионами составила 2866 человек. Сальдо международной миграции было положительным – в область прибыли 792 человека (табл. 1).

Общие тенденции миграциив регионе в XXI веке

Вологодская область является типичным регионом Северо-Запада России, характеризуется умеренным миграционным оттоком и естественной убылью населения, относительно высокой долей сельского населения (27,4% общей численности населения на 2020 год). Регион находится на третьем месте в СЗФО по числу мигрантов и на втором – по интенсивности внутриобластной миграции.

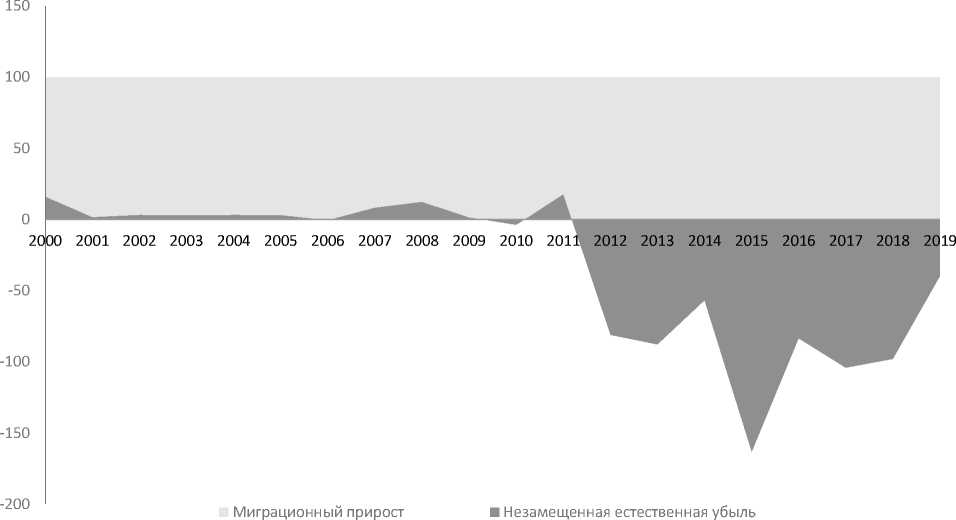

Миграционный прирост с 2000 по 2011 год частично компенсировал естественную убыль населения Вологодской области (за исключением 2010 года, рис. 1 ). Начиная с 2012 года проблема миграционного оттока несколько обострилась, причем, как и в случае с естественной убылью населения, основные потери приходятся на муниципальные районы. Но поскольку основное направление миграции – из районов в крупные города области, проблема практически не отражается в статистике по региону в целом [21].

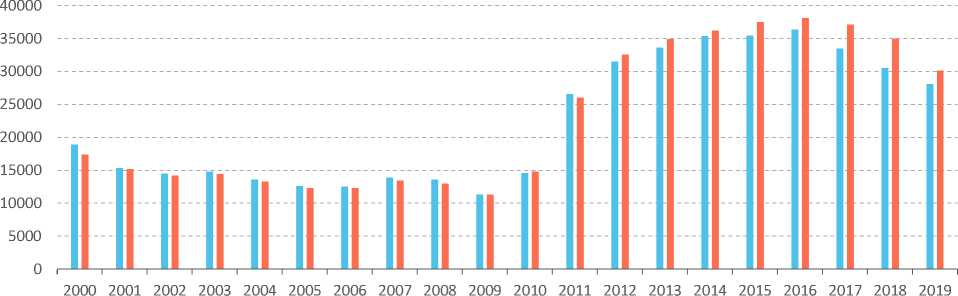

Анализ динамики прибытия и выбытия мигрантов, переселяющихся на постоянное место жительство в Вологодскую область, за 2000–2019 гг. показал, что интенсивность переселенческих потоков существенно возросла (рост показателей обусловлен,

Таблица 1. Миграция населения Вологодской области по потокам в 2019 году, чел.

|

Вид миграции |

Число прибывших |

Число выбывших |

Миграционный прирост (убыль) |

||||||

|

всего |

из городской местности |

из сельской местности |

всего |

в городскую местность |

в сельскую местность |

всего |

за счет городской местности |

за счет сельской местности |

|

|

Миграция (всего) |

28070 |

x |

x |

30144 |

x |

x |

-2074 |

x |

x |

|

Из нее в пределах России |

26297 |

16295 |

10002 |

29163 |

18203 |

10960 |

-2866 |

-1908 |

-958 |

|

В том числе внутрирегиональная |

16355 |

8151 |

8204 |

16355 |

7841 |

8514 |

0 |

310 |

-310 |

|

Межрегиональная |

9942 |

8144 |

1798 |

12808 |

10362 |

2446 |

-2866 |

-2218 |

-648 |

|

Международная миграция |

1773 |

x |

x |

981 |

x |

x |

792 |

x |

x |

|

В том числе со странами СНГ |

1718 |

x |

x |

947 |

x |

x |

771 |

x |

x |

|

С другими зарубежными странами |

55 |

x |

x |

34 |

x |

x |

21 |

x |

x |

|

Внешняя для региона миграция |

11715 |

x |

x |

13789 |

X |

x |

-2074 |

x |

x |

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2019: стат. сб. / Вологдастат.

Рис. 1. Соотношение естественного и миграционного приростов, незамещенная естественная убыль в Вологодской области, 2000–2019 гг., %

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат.

в том числе, изменением системы учета миграции в 2011 году1): по прибывшим – в 2,9 раза, по выбывшим – в 3,0 раза. Это свидетельствует об увеличении мобильности населения в целом (рис. 2).

Отрицательное сальдо миграции Вологодской области преимущественно складывалось за счет межрегиональных перемещений. Начиная с 2006 года только в 2007, 2008, 2009 и 2011 гг. сальдо миграции было незначительно положительным.

Структура миграционных потоков в Вологодской области главным образом представлена внутрироссийскими и внутрирегиональными перемещениями: в 2000 году доля внутренней миграции по прибывшим составляла 93% (в 2019 году – 93,7%), по выбывшим 97,7% (в 2019 году – 96,7%). Доля международной миграции в 2000 и в 2019 гг. – 3,2%.

В соотношении внутрирегиональной и межрегиональной миграции за 2000–2019 гг. произошли небольшие изменения: увеличивается доля внутрирегиональных и сокращается доля межрегиональных перемещений.

Международная миграция представлена обменом населением между Вологодской областью и странами СНГ и дальнего зарубежья. В 2000–2019 гг. территориями – донорами мигрантов преимущественно являлись страны СНГ (94% международных мигрантов, прибывающих в Вологодскую область). Наиболее многочисленной группой стали выходцы из Украины, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Азербайджана. В миграционном обмене со странами дальнего зарубежья регион преимущественно теряет население, только в 2011, 2012, 2013 и 2019 гг. доля прибывших превышала долю выбывших (табл. 2).

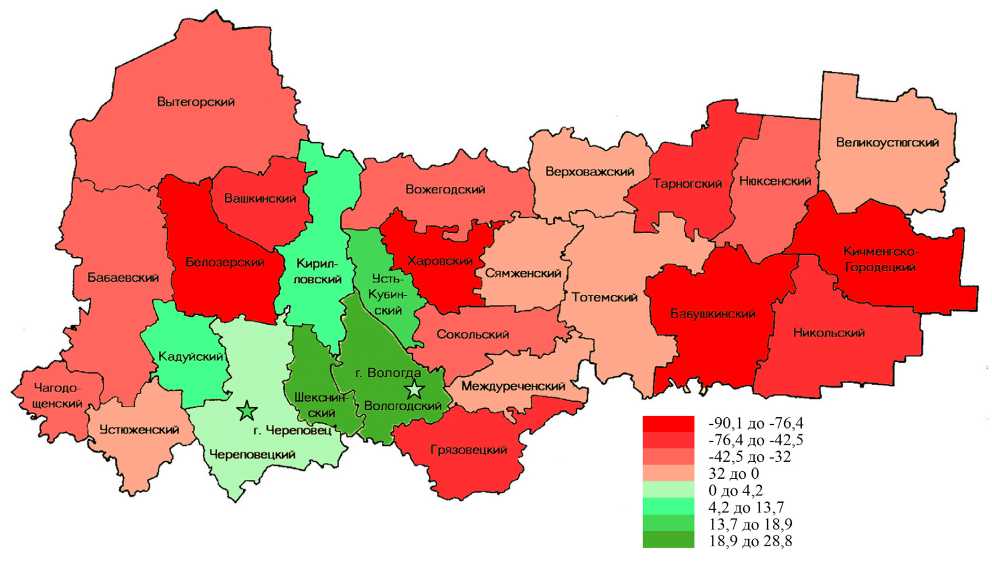

Для большинства муниципальных районов Вологодской области (20 из 26) характерна миграционная убыль населения. Наибольшая убыль населения за исследуемый период была зафиксирована в Бабушкинском (в среднем коэффициент миграционного прироста составил 90,1‰ за период с 2000 по 2019 год), Кичменгско-Городецком (82,1‰), Белозерском (81,4‰), Харовском (76,4‰), Никольском (63,2‰), Вашкинском (62,8‰) районах.

■ Прибывшие ■ Выбывшие

Рис. 2. Динамика прибывших и выбывших на постоянное место жительства по Вологодской области, 2000–2019 гг., чел.

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат.

Таблица 2. Международная миграция населения в Вологодской области, 2000–2019 гг.

|

Год |

С зарубежными странами, всего |

Страны СНГ и Балтии |

Дальнее зарубежье |

||||||

|

прибывшие |

выбывшие |

сальдо |

прибывшие |

выбывшие |

сальдо |

прибывшие |

выбывшие |

сальдо |

|

|

2000 |

1329 |

404 |

925 |

1302 |

284 |

1018 |

27 |

120 |

-93 |

|

2001 |

698 |

718 |

-20 |

670 |

623 |

47 |

28 |

95 |

-67 |

|

2002 |

718 |

251 |

467 |

691 |

185 |

506 |

27 |

66 |

-39 |

|

2003 |

439 |

219 |

220 |

424 |

147 |

277 |

15 |

72 |

-57 |

|

2004 |

414 |

200 |

214 |

400 |

100 |

300 |

14 |

100 |

-86 |

|

2005 |

706 |

214 |

492 |

699 |

131 |

568 |

7 |

83 |

-76 |

|

2006 |

592 |

214 |

378 |

581 |

111 |

470 |

11 |

103 |

-92 |

|

2007 |

966 |

165 |

801 |

940 |

85 |

855 |

26 |

80 |

-54 |

|

2008 |

1100 |

148 |

952 |

1064 |

95 |

969 |

36 |

53 |

-17 |

|

2009 |

756 |

145 |

611 |

744 |

83 |

661 |

12 |

62 |

-50 |

|

2010 |

456 |

151 |

305 |

432 |

103 |

329 |

24 |

48 |

-24 |

|

2011 |

2121 |

209 |

1912 |

1877 |

150 |

1727 |

244 |

59 |

185 |

|

2012 |

2005 |

1014 |

991 |

1883 |

942 |

941 |

122 |

72 |

50 |

|

2013 |

1708 |

1026 |

682 |

1563 |

921 |

642 |

145 |

105 |

40 |

|

2014 |

2204 |

926 |

1278 |

2104 |

808 |

1296 |

100 |

118 |

-18 |

|

2015 |

1442 |

1107 |

335 |

1334 |

998 |

336 |

108 |

109 |

-1 |

|

2016 |

1510 |

879 |

631 |

1445 |

769 |

676 |

65 |

110 |

-45 |

|

2017 |

1034 |

1262 |

-228 |

988 |

1185 |

-197 |

46 |

77 |

-31 |

|

2018 |

675 |

1234 |

-559 |

650 |

1165 |

-515 |

25 |

69 |

-44 |

|

2019 |

1773 |

981 |

792 |

1718 |

947 |

771 |

55 |

34 |

21 |

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат. Вологда.

Миграционно привлекательными являются Шекснинский (в среднем прирост составил 28,8‰ в год за период с 2000 по 2019 год), Вологодский (28‰), Усть-Кубинский (26,2‰), Кадуйский (13,7‰), Кирилловский (7,2‰) и Череповецкий (1,6‰) районы (рис. 3).

В 2000–2019 гг. городские округа области были более привлекательными для мигран- тов, лишь начиная с 2015 года они стали терять население. Особенно тревожная ситуация наблюдалась в городе Вологде. Так, с 2015 по 2019 год город в результате миграции потерял 13984 человека (4,4% от населения города в 2015 году). В среднем же миграционный прирост в Вологде за период с 2000 по 2019 год составил 4,2‰, в Череповце – 18,9‰.

Вытегорский

Нюксенский

Вожегодский

Вашкинский

Кирил-

Тотемский

Бабушкинский

Никольский

Сокольский

Кадуйский г. Вологда

Шексни!

Устюженский г. Череповец*

Грязовецкий

Череповецкий

Чагодо щенский

Кубин-

Верховажский 1

./ Тарногский

\ Белозерский Бабаевский [ В

Харовский С '

-л С Сям женский

^^ И Междуреченский Воло гадский >*х^г-х—. qvH

Великоустюгский

Кичменгско-Городецкий

I -90.1 до-76,4

I -76,4 до-42,5

I -42,5 до-32 32 до 0 0 до 4,2 4,2 до 13,7

I 13,7 до 18,9

I 18,9 до 28,8

Рис. 3. Средний коэффициент миграционного прироста по районам Вологодской области, 2000–2019 гг., на 1000 чел., ‰

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат.

Социально-демографические характеристики мигрантов

В целом среди мигрантов за 2000–2019 гг. наиболее мобильными оказались женщины. При этом большинство перемещений как в группе женщин, так и мужчин приходится на возраст от 20 до 39 лет, т. е. регион покидают молодые образованные люди в трудоспособном возрасте.

Портрет современного мигранта-вологжанина на 2019 год таков: средний возраст около 30 лет, в большинстве случаев это женщины со средним профессиональным или высшим образованием трудоспособного возраста (табл. 3).

Заключая, следует подчеркнуть, что Вологодская область в 2000–2019 гг. не являлась миграционно привлекательным регионом для внутренних мигрантов и мигрантов дальнего зарубежья (за исключением нескольких лет), положительное сальдо отмечалось лишь со странами СНГ (за исключением 2017 и 2018 гг.).

В ближайшее время вследствие половозрастных сдвигов, происходящих по причине

Таблица 3. Характеристика мигрантов в 2019 году

Исходя из этого, необходимо обращать более пристальное внимание на миграционную политику, повышать миграционную привлекательность региона. Однако нужно осознавать, что все мероприятия по привлечению мигрантов должны носить продуманный и спланированный характер, так как неконтролируемая миграция скрывает в себе риски нарушения этнодемографиче-ского баланса территории.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования государственными органами субъектов Российской Федерации в процессе совершенствования миграционной политики, в том числе при разработке концепции миграционной политики, нормативно-правовых актов, и проведении организационных изменений в сфере регулирования миграции населения.

Список литературы Оценка миграционной ситуации в Вологодской области

- Будилов А.П. Основные тренды внутренней миграции населения России // Вопросы территориального развития. 2019. № 4 (49). С. 1–10. DOI: 10.15838/tdi.2019.4.49.5

- Rokita-Poskart D. Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region. Economic and Environmental Studies, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 9–20.

- Молодежь современной России – ключевой ресурс модернизации / А.А. Шабунова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 148 с.

- Леонидова Г.В., Панов А.М., Попов А.В. Трудовой потенциал России: проблемы сбережения // Проблемы развития территории. 2013. № 4. С. 49–57.

- Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 2007. 525 с.

- Aicher-Jakob M., Marti L. Education, dialogue, culture: migration and interculturalism as educational responsibilities. Schneider Verlag Hohengehren, 2017, vol. 4, pp. 97–105.

- Шабунова А.А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. 2014. № 2. С. 7–17.

- Zlotnic H. Trends of international migration since 1965, what existing data reveal. International Migration, 1999, vol. 37, pp. 21–61.

- Johnson J.H., Salt J. Labour migration within organizations: an introductory study. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 1980, vol. 71, pp. 277–284.

- Лисовицкий В.Н., Реджей А.Х.М. Новые явления и тенденции в развитии миграционных процессов // Научный результат. 2014. № 1. С. 29–33.

- Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: Наука, 1987. 199 с.

- Hunt J.C., Kau J.B. Migration and wage growth: A human capital approach. Southern Economic Journal, 1985, vol. 51, pp. 697–710.

- Lee E.S. A theory of migration. Demography, 1966, vol. 1, pp. 47–57.

- Неклюдова Н.П. Социально-экономические факторы внутренней трудовой миграции в России // Экономика и предпринимательство. 2013. № 11 (40). С. 721–724.

- Будилов А.П. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов и ее факторы // Проблемы развития территории. 2019. № 3 (101). С. 97–106. DOI: 10.15838/ptd.2019.3.101.6

- Мкртчян Н.В. Миграция молодежи из малых городов России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 225–242.

- Бадараев Д.Д. Сельско-городская миграция как фактор адаптации к социально-экономическим процессам // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2014. № 14. С. 59–64.

- Волох В.А. Проблемы управления миграционными процессами в современной России // Управление. 2017. № 2. С. 35–43.

- Стешина М.П. Методика оценки межмуниципальных миграционных связей // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. 2010. № 6. С. 76–80.

- Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. Оценка влияния внутренней трудовой миграции населения на социально-экономическое развитие региона // Статистика и экономика. 2015. № 6. С. 106–111. DOI: 10.21686/2500-3925-2015-6-106-111

- Панов М.М. Анализ миграционных потоков населения районов Вологодской области // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 4 (40). С. 124–138. DOI: 10.15838/esc/2015.4.40.8