Оценка нарушений биохимических показателей состояния костной ткани у детей в условиях аэрогенного воздействия приоритетных химических факторов в зоне влияния предприятия по производству алюминия

Автор: Жданова-заплесвичко И.Г., Землянова М.А., Пескова Е.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

По результатам исследований установлено, что у детей, проживающих в зоне аэрогенной экспозиции алюминия на уровне до 0.00085 мг/(кгсут), выявлено избыточное содержание алюминия в биосредах (в моче - в 4.5 раза выше, чем у детей группы сравнения и в 5.6 раз выше референтного уровня; в крови - в 1.3 раза выше, чем у детей группы сравнения и в 3 раза выше референтного уровня). Сравнительный анализ исследуемых лабораторных показателей выявил отклонения, характеризующие нарушение состояния костной ткани (повышение уровня ионизированного кальция в крови, тартрат-резистентной кислой фосфатазы, снижение содержания фосфора и уровня N-остеокальцина в сыворотке крови), окси-дантных и ашиокислительньгх процессов (повышение 8-гидрокси-2-деоксигуанозина в моче, снижение уровня АОА в плазме крови). Доказана связь между изучаемыми биохимическими показателями негативных эффектов и концентрацией алюминия в биосредах (крови, моче) обследованных детей.

Алюминий, атмосферный воздух, детское население, биохимические показатели, биосреды, костная ткань, оксидантные и антиокислительные процессы, причинно-следственные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147204828

IDR: 147204828 | УДК: 615.9

Текст научной статьи Оценка нарушений биохимических показателей состояния костной ткани у детей в условиях аэрогенного воздействия приоритетных химических факторов в зоне влияния предприятия по производству алюминия

ровья населения. Определенный вклад в загрязнение окружающей среды вносит промышленность, особенно в местах её концентрации.

Загрязнение атмосферного воздуха среди факторов окружающей среды оказывает на здоровье человека наибольшее влияние. По данным Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга в 2015 г., уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории отдельных регионов Российской Федерации в местах постоянного проживания населения продолжает оставаться высоким. На территориях 21 субъекта уровень загрязнения атмосферного воздуха выше, чем в среднем по России [Государственный ..., 2016].

В районах размещения мощных алюминиевых производств приоритетными примесями, загрязняющими атмосферный воздух и определяющими тяжесть санитарной ситуации, являются алюминийсодержащие пыли сложного химического состава [Krewski et al., 2007], среднесуточные концентрации которых в 3 и более раз превышают соответствующие ПДК. Алюминий и его соединения относятся к высокотоксичным соединениям (3-й класс опасности), критическими органами и системами которых являются: центральная нервная система (ЦНС), костная система, органы дыхания [Руководство …, 2014].

Одним из ведущих проявлений алюминиевой интоксикации является нарушение со стороны костной системы. При воздействии алюминия в сыворотке крови происходит включение алюминия в костную ткань [Шугалей и др., 2012; Krewski et al., 2007]. Механизм, посредством которого алюминий приводит к изменениям в костной ткани, окончательно не изучен [Koo, Kaplan, 1988]. Однако проведенные исследования показали, что алюминий через гидроксильную группу формирует с цитратом металлоцитратный комплекс, препятствующий росту кристаллов фосфата кальция и угнетающий минерализацию остеоида [Slanina et al., 1984]. Снижение костной минерализации приводит к развитию деформации костной ткани и, как следствие, заболеваниям опорно-двигательного аппарата (остеохондроза, рахита и др.) [Robinson et al., 2002].

В связи с этим актуальным является выявление изменений биохимических показателей костной ткани у детей, проживающих в зоне влияния выбросов алюминиевого производства и использование их для ранней диагностики и разработки профилактических мероприятий нарушений опорнодвигательного аппарата.

Цель работы – оценка нарушений биохимических показателей состояния костной ткани у детей, проживающих в условиях неудовлетворительного качества атмосферного воздуха по химическим факторам в зоне влияния выбросов от источников производства алюминия.

Материалы и методы

Проведено обследование 197 детей в возрасте 3–10 лет, в том числе 147 детей, проживающих в зоне влияния выбросов предприятия по производству алюминия (на примере г. Братска Иркутской обл.) – группа наблюдения, и 50 детей, проживающих на территории, характеризующейся удовлетворительным качеством атмосферного воздуха (на примере п. Листвянка Иркутской обл.) – группа сравнения. Обследование детей выполнено в соответствии с обязательным соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской Декларации этических принципов Всемирной медицинской ассоциации (1975 г. с дополнениями 1983, 1989 гг.), с наличием информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.

Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха на исследуемых территориях выполнена по результатам мониторинговых наблюдений ФГБУ «Иркутское УГМС», Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском р-не, Управления Роспотребнадзора по Иркутской обл. за период 2006–2015 гг. Оценка хронической экспозиции приоритетных факторов из атмосферного воздуха проведена стандартными методами по расчету суммарной средней суточной дозы на основе полученных расчетным путем значений верхней 95%-ной доверительной границы среднегодовых концентраций, установленных по среднесуточным концентрациям в атмосферном воздухе по результатам мониторинговых наблюдений [Руководство…, 2014].

При углубленном обследовании детей выполнено количественное определение алюминия в крови и моче методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) [Методика…, 2016]. Оценку концентрации алюминия в биосубстратах (кровь, моча) детей группы наблюдения осуществляли на основании сравнительного анализа с показателями у детей группы сравнения и с референтным уровнем [Тиц, 2003].

Объем лабораторных исследований включал в себя определение биохимических и гематологических показателей, позволяющих оценить скорость синтеза и резорбции костной ткани (уровень ионизированного кальция в цельной крови; содержание N-остеокальцина, активность тартрат-резистентной кислой фосфатазы, фосфора в сыворотке крови), баланс оксидантных и антиокислительных процессов (уровень антиоксидантной активности (АОА) и супероксиддимутазы (СОД) в сыворотке крови, 8-гидрокси-2-деоксигуанозин в моче). В качестве критериев оценки отклонений лабораторных показателей использовали возрастные физиологические уровни и уровни изучаемых показателей детей группы сравнения. Определение данных показателей в крови исследуемых групп осуществляли с помощью стандартных унифицированных методов диагностики [Медицинские …, 2002].

С целью изучения связей в системе «концентрация химического вещества в атмосферном воздухе – концентрация вещества в биосубстрате» проводили математическое моделирование, отражающее зависимость концентрации алюминия в биосредах (кровь, моча) от концентрации алюминия в атмосферном воздухе. Для обоснования мар- керов ответа проводили моделирование зависимостей вероятности отклонения лабораторного показателя ответа относительно физиологической нормы от концентрации исследуемого вещества в биосреде (кровь, моча). Математическую обработку полученных в ходе исследований результатов осуществляли с помощью параметрических методов статистики: для оценки достоверности полученных результатов использовали критерий Фишера (оценка адекватности моделей), критерий Стьюдента (оценка достоверности различий в группах по количественным признакам, оценка достоверности моделей). Различия полученных результатов

Таблица 1 3

Содержание алюминия в биосредах детей, мг/дм

|

Вещество |

Среднее значение ± ошибка (M±m) |

Частота изменения показателя в группе наблюдения относительно показателя в группе сравнения, % |

Кратность различий средних, раз |

Достоверность различий средних значений (p≤0,05) |

||

|

группа наблюдения |

группа сравнения |

|||||

|

выше |

ниже |

|||||

|

Алюминий в крови |

0.019±0.003 |

0.015±0.002 |

22.8 |

77.2 |

1.3 |

0.029 |

|

Алюминий в моче |

0.036±0.004 |

0.008±0.003 |

93.5 |

1.1 |

4.5 |

0.0001 |

Средняя концентрация алюминия в моче детей группы наблюдения превысила аналогичный показатель у детей группы сравнения в 4.5 раза (p = 0.0001) и референтный уровень в 2.7 раза (0.006 мг/дм3). Частота регистрации проб мочи с повышенным содержанием алюминия составила 93.5%.

В результате математического моделирования являлись статистически значимыми при р≤0.05 [Четыркин, 1977; Гланц, 1998].

Результаты и их обсуждение

Хроническая экспозиция детского населения на территории наблюдения характеризуется средней суточной дозой алюминия до 0.00085 мг/(кг∙сут), поступающей ингаляционно с атмосферным возду- хом.

В результате углубленных исследований крови детей группы наблюдения доказаны статистически достоверные различия среднего содержания алюминия относительно аналогичных показателей в крови детей группы сравнения в 1.3 раза (p = 0.029) и в 3 раза относительно референтного уровня (0.0065 ± 0.0035 мг/дм3) (табл. 1). При этом в группе наблюдения установлено до 22.8% проб крови с повышенным содержанием алюминия относительно показателя группы сравнения.

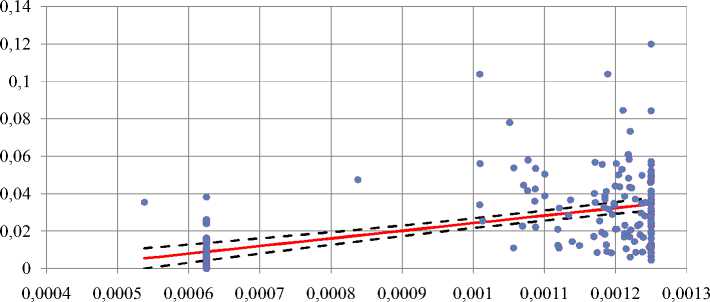

причинно-следственных связей получена адекватная модель, описывающая зависимость «концентрация алюминия в атмосферном воздухе – концентрация алюминия в моче» (р = 0.0001), представленная на рисунке. Уравнение зависимости, описывающее данную модель: у = – 0.01641 + 40.67914x (R2= 0.262; F = 69.46; р = 0.0001).

Концентрация алюминия в воздухе, мг/м3

Зависимость концентрации алюминия в моче детей от концентрации алюминия в атмосферном воздухе

Оценка показателей, характеризующих скорость обменных процессов в костной ткани, позволила установить тенденцию к нарушению баланса фосфорно-кальциевого обмена. Выявлено повы- шенное содержание ионизированного кальция в крови детей группы наблюдения, среднее значение которого достоверно превысило верхнюю границу физиологической нормы (р = 0.0001) и аналогич- ный показатель у детей группы сравнения (р = 0.0001) (табл. 2).

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа отклонений лабораторных показателей у детей группы наблюдения и группы сравнения

|

Показатель |

Группа наблюдения |

Группа сравнения |

Достоверность различий средних значений (р≤0,05) |

||||

|

среднее зна-чение± ошибка (М±m) |

частота регистрации проб с отклонением от физ. нормы, % |

среднее значение ± ошибка (М±m) |

частота регистрации проб с отклонением от физ. нормы, % |

||||

|

выше |

ниже |

выше |

ниже |

||||

|

Ионизированный кальций в крови, ммоль/дм 3 |

1.17±0.01 |

92.9 |

0.0 |

1.13±0.02 |

63.4 |

2.4 |

0.0001 |

|

Фосфор в сыворотке крови, ммоль/дм 3 |

1.52±0.05 |

1.1 |

7.6 |

1.64±0.06 |

0.0 |

0.0 |

0.001 |

|

N-остеокальцин в сыворотке крови, нг/мл |

15.17±1.52 |

0.0 |

92.9 |

18.09±1.91 |

0.0 |

97.6 |

0.021 |

|

Супероксиддисмутаза в сыворотке крови, нг/см 3 |

68.71±1.01 |

16.7 |

23.8 |

55.90±7.48 |

12.3 |

34.9 |

0.030 |

|

Антиоксидантная активность плазмы крови, % |

35.51±1.01 |

28.7 |

53.2 |

37.92±1.71 |

44.4 |

37.8 |

0.018 |

|

8-гидрокси-2-деокси-гуанозин в моче, нг/см 3 |

265.11±83.4 |

23.8 |

9.5 |

119.78±38.8 |

0.0 |

41.7 |

0.002 |

При этом частота регистрации проб с повышенным уровнем ионизированного кальция в крови детей группы наблюдения составила 92.9% случаев при 63.4% в группе сравнения (кратность различий – 1.5 раза, р = 0.0001). Среднее значение фосфора в сыворотке крови детей группы наблюдения достоверно ниже аналогичного показателя в группе сравнения (р = 0.001). Зарегистрировано 7.6% проб от общего количества исследованных проб со сниженным уровнем фосфора в крови у детей группы наблюдения при отсутствии таковых в группе сравнения (р = 0.033). Установлена прямая зависимость вероятности повышения уровня ионизированного кальция в крови при повышении уровня алюминия в крови и моче (R2= 0.542–0.585; 205.58 ≤ F ≤ 253.4; р = 0.0001); снижения содержания фосфора в сыворотке крови при повышении уровня алюминия в моче (R2= 0.218; F = 32.56; р = 0.0001).

Оценка маркеров костного метаболизма подтверждает выявленные возможные нарушения в структуре костной ткани. Установлено, что у детей группы наблюдения уровень N-остеокальцина, (маркер скорости синтеза костной ткани), в сыворотке крови в 1.8 раза ниже нижней границы физиологической нормы (р = 0.0001) и в 1.2 раза ниже показателя у детей группы сравнения (р = 0.021). Частота регистрации проб сыворотки крови со сниженным уровнем N-остеокальцина у детей группы наблюдения составила 92.9% общего количества исследованных проб. Оценка уровня тар-трат-резистентной кислой фосфатазы в сыворотке крови (маркер резорбции костной ткани), свидетельствует о достоверном повышении данного показателя относительно физиологической нормы (р = 0.0001).

Оценка показателей, характеризующих активность окислительных процессов на молекулярном уровне (усугубляющих скорость резорбции костной ткани), свидетельствует о повышении в 2.2 раза уровня 8-гидрокси-2-деоксигуанозина в моче детей группы наблюдения относительно аналогичных показателей у детей группы сравнения (р = 0.002). При этом чистота проб с повышенным выведением 8-гидрокси-2-деоксигуанозина с мочой составила 23.8% случаев при отсутствии таковых у детей группы сравнения (р = 0.008). Установлена статистически достоверная причинно-следственная связь между повышенным выведением 8-гидрокси-2-деоксигуанозина с мочой и повышенным содержанием алюминия в моче (R2= 0.471; F = 23.97; р = 0.0001).

Оценка состояния антиоксидатной защиты выявила преимущественное истощение ресурсов антиоксидантной системы в ответ на активизацию свободно-радикального окисления у детей группы наблюдения. Об этом свидетельствует достоверное снижение интегрального показателя антиоксидантной защиты – общей АОА плазмы крови детей группы наблюдения относительно данного показателя у детей группы сравнения (р = 0.018). При этом количество случаев сниженного уровня АОА в плазме крови детей группы наблюдения составило 53.2% при 37.8% случаев в группе сравнения (кратность различий 1.4 раза, р = 0.014). Установлено, что средняя активность СОД в сыворотке крови у детей группы наблюдения в 1.2 раза выше данного показателя у детей группы сравнения (р = 0.030). Частота регистрации проб с повышенной активностью СОД в 1.4 раза выше, чем у детей группы сравнения (р = 0.006).

Заключение

Результаты исследования позволили установить, что у детей, подвергающихся экспозиции выбросов алюминиевого производства, концентрация алюминия в биосредах (кровь, моча) превышает в 1.3–5.6 раза референтные уровни и показатели у детей группы сравнения. Сравнительный анализ результатов исследуемых лабораторных показателей у детей группы наблюдения позволил выявить отклонения аналогичных показателей у детей группы сравнения, характеризующих нарушение баланса оксидантных и антиокислительных процессов (повышение 8-гидрокси-2-деоксигуанозина в моче и СОД в сыворотке крови, снижение уровня АОА в плазме крови). Установлено развитие негативных эффектов, характеризующих возможное нарушение состояния костной ткани в виде снижения скорости синтеза (снижение уровня N-остеокальцина в сыворотке крови) и резорбции (повышение тартрат-резистентной кислой фосфатазы в сыворотке крови и уровня ионизированного кальция в крови, снижение содержания фосфора в сыворотке крови). Данные показатели могут быть рекомендованы для раннего выявления нарушений состояния костной ткани в условиях аэрогенного воздействия приоритетных химических факторов в зоне влияния предприятия по производству алюминия для обоснования необходимого объема профилактических мероприятий.

Список литературы Оценка нарушений биохимических показателей состояния костной ткани у детей в условиях аэрогенного воздействия приоритетных химических факторов в зоне влияния предприятия по производству алюминия

- Гланц С. Медико-биологическая статистика/под ред. Н.Е. Бузикашвили и др. М.: Практика, 1998. 459 с

- Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 г. М., 2016. 176 с

- Медицинские лабораторные технологии и диагностика: справочник. Медицинские лабораторные технологии: в 2 т./под ред. проф. А.И. Карпи-щенко. СПб.: Интермедика, 2002. 368 с

- Методика измерений массовых концентраций алюминия в биологических средах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: СТО М25-2016. Пермь, 2016. 21 с

- Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ: Р 2.1.10.1920-04. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 78 с

- Тиц Н.У. Клиническое руководство по лабораторным тестам; пер. с англ./под ред. В.В. Меньшикова. М.: ЮНИМЕД-пресс, 2003. 960 с

- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977. 356 с

- Шугалей И.В. и др. Некоторые аспекты влияния алюминия и его соединений на живые организмы//Экологическая химия. 2012. Т. 21, № 3. С. 172-186

- Koo W.W., Kaplan L.A. Aluminum and bone disorders: with specific reference to aluminum contamination of infant nutrients//J. Am. Coll. Nutr. 1988. Vol. 7, № 3. P. 199-214

- Krewski D. et al. Human health risk assessment for aluminium, aluminium oxide, and aluminium hydroxide//J. Toxicol. Environ. Health. B. Crit. Rev. 2007. P. 1-269

- Robinson R.F. et al. Infant aluminum related bone disease (ARBD) after chronic antacid admis-tration//J. Toxicol. Clin. Toxicol. 2002. № 5. P. 604-605

- Slanina P. et al. Aluminium concentrations in the brain and bone of rats fed citric acid, aluminium citrate or aluminium hydroxide//Food Chem. Toxicol. 1984. Vol. 22, № 5. P. 391-397