Оценка нарушений постуральной функции позвоночника в ортостатических стереотипах

Автор: Долганов Дмитрий Владимирович, Долганова Тамара Игоревна, Самылов Вадим Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В диагностике гипермобильности, патологической подвижности и нестабильности позвоночника отсутствует единая система оценки функциональной подвижности (лабильности) позвоночника. Ввиду отсутствия такой системы биомеханические характеристики позвоночных сегментов, выявляемые в норме и при клиническом обследовании пациентов, инструментально и метрически несопоставимы с его кинематическими характеристиками, выявляемыми при функциональных рентгенограммах. Цель. Разработка критериев и способов оценки постуральной функции (лабильности) позвоночника и ригидности его деформаций для рассмотрения и предложения их в качестве метрического стандарта. Материалы и методы. Обследованы пациенты (43) в возрасте от 9 до 23 лет с клиническими и рентгенологическими признаками искривлений позвоночника 2-4 степени (по Чаклину) и ортопедически здоровые обследуемые того же возраста (79). Инструментальный анализ мониторируемой постуральной активности туловища и позвоночника в ортостатике осуществляли оптикоэлектронным методом КОМОТ. Результаты и обсуждение. Установлено, что постуральные характеристики позвоночных деформаций по ожидаемой величине искривления и вариабельности в выборочных совокупностях существенно отличаются. Если в постуральных и в выборочных совокупностях угловые характеристики позвоночных искривлений подчиняются закону нормального распределения, то их постуральное варьирование в выборочных совокупностях имеет тенденцию к степенной форме распределения. В ортостатике степенная форма распределения вариабельности достоверно проявилась не только в отношении угловых характеристик позвоночных искривлений, но и в отношении вариабельности целого ряда других постуральных параметров. В результате анализа распределения случайных величин, характеризующих угловые искривления позвоночника в ортостатических стереотипах, и зависимостей между их варьированием и ожидаемыми значениями в выборочных совокупностях предложена количественная топографическая оценка функциональной подвижности позвоночника по индексу постуральной лабильности (IPL). Вывод. Для адекватной оценки постуральной функции позвоночника (его лабильности) необходима не единичная одномоментная фиксация исследуемых параметров, а многократная их регистрация в объеме реально возможного пролонгированного обследования. Только математически ожидаемые значения и среднеквадратические отклонения угловых показателей более полно отражают состояние позвоночных искривлений и располагают необходимой и достаточной диагностической информативностью. Предложена количественная топографическая оценка функциональной подвижности позвоночника по индексу постуральной лабильности (IPL). В норме IPL находится в диапазоне от 30 до 75 %. При индексе менее 30 % позвоночник гипермобильный, более 75 % - позвоночник ригидный.

Компьютерная оптическая топография, функциональная подвижность позвоночника, индекс постуральной лабильности, метрический стандарт

Короткий адрес: https://sciup.org/142213576

IDR: 142213576 | УДК: 616.711-007.2-071.3 | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-3-357-364

Текст научной статьи Оценка нарушений постуральной функции позвоночника в ортостатических стереотипах

ные виды мобильности позвоночника рассматриваются в качестве необходимых условий, например, при оценке риска прогрессирования коксартрозов [6] или при ротационной мобильности как фактора риска развития хронической боли в пояснице [7]. Ограничения подвижности позвоночника в сагиттальной плоскости влияют на динамическую балансировку тела и сопровождаются потерей равновесия и падением [8], а также и утратой качества жизни в целом [9]. Ряд исследователей [10] отмечают, что одним из факторов, способствующих прогрессированию сколиоза, является выраженная подвижность (мобильность) позвоночника, которая зависит от состояния мышц, связочного аппарата, межпозвонковых дисков. Чем мобильнее деформация, тем интенсивней прогрессирует сколиоз [10]. Вместе с тем, если в норме для оценки степени подвижности/мобильности позвоночника используются не рентгенологические тесты Отто и Шобера [11, 12, 13], то в вертебрологии функциональные пробы по оценке мобильности проводятся с преимущественным использованием рентгенографии. Отсутствие единства в метрической идентичности и сопоставимости инструментальных подходов затрудняет выработку четких критериев позвоночной мобильности. В зависимости от заболевания подвижность позвоночника неоднозначно интерпретируется различными авторами и смешивается с такими понятиями как гипермобильность, патологическая подвижность и нестабильность. Из-за отсутствия четких количественных критериев позвоночной мобильности определение нестабильности позвоночника в вер-тебрологии имеет еще более вольное трактование [14] и базируется одновременно на клинических, рентгенологических данных и биомеханических характеристиках [15]. Предложенные чисто рентгенологические критерии количественной нестабильности позвоночника [16] не нашли широкого применения, поскольку съёмочные процедуры не стандартизованы в отношении сопоставимости масштабов с истинными размерами исследуемого объекта. Погрешности изображений, получаемые на рентгенограммах, близки или сопоставимы с самими величинами нестабильности, и поэтому в клинической практике «нестабильность» преимущественно диагностируется по функциональным рентгенограммам [17]. По причине инструментального и метрического несоответствия объяснения болевого синдрома с позиций биомеханики путем повреждения структур механорецепторов [18] также несостоятельны: во-первых, не выявлено прямой взаимос- вязи между болевыми проявлениями и гиперподвижностью сегментов позвоночника [19], а во-вторых, участие механических факторов в формировании, к примеру, фантомных или ишемических болей полностью исключается. Таким образом, ключевым моментом проблемы диагностики нестабильности позвоночника, по нашему мнению, является то, что биомеханические характеристики его сегментов, выявляемые в норме и при клиническом обследовании пациентов, не сопоставимы с его кинематическими характеристиками, регистрируемыми на функциональных рентгенограммах. В соответствии с «теорией измерений» [20, 21] клинические и рентгенологические характеристики – это переменные величины качественных порядковых шкал, а биомеханические параметры – это переменные величины количественной шкалы отношений. В связи с разной принадлежностью комплексная составляющая в оценке нестабильности позвоночника затрудняет или делает невозможной адекватную интерпретацию клинических и инструментальных данных из-за того, что включает компоненты, которые соответствуют разным классам переменных величин с неодинаковыми объемами допустимых преобразований. Чтобы исключить методологические ошибки в диагностической стратегии, при оценке мобильности и нестабильности позвоночника необходимо инструментальное и метрическое единство в обследовании нормы и патологии, а также адекватное сопоставление переменных величин в соответствии с их классом допустимых преобразований [22]. В ранее проведенных исследованиях [23] оценку постуральной функции позвоночника (его лабильности) было предложено осуществлять в ортостатических стереотипах методом компьютерной оптической топографии по вариабельности углов дуг позвоночных искривлений. Но диагностическая информативность предложенных критериев и показателей остается невыясненной. В частности, не установлено, в каком диапазоне значений и по каким закономерностям угловые характеристики позвоночных искривлений и деформаций регистрируются в стереотипах постуральной активности, какие показатели и в каком количестве необходимы для полноценной оценки характеристик его постуральной функции.

Цель : разработка критериев и способов оценки постуральной функции (лабильности) позвоночника и ригидности его деформаций для рассмотрения и предложения их в качестве метрического стандарта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы пациенты (43 человека) в возрасте от 9 до 23 лет с клиническими и рентгенологическими признаками искривлений позвоночника 2–4 степени (по В.Д. Чаклину) и ортопедически здоровые обследуемые того же возраста (79 человек). Инструментальный топографический анализ мониторируемой постуральной активности туловища и позвоночника в ортостатике осуществляли оптикоэлектронным методом КОМОТ [24]. Анализировались следующие топографические показатели угловой деформации позвоночника: S1_LA – доминирующий угол латеральной асимметрии (топографический аналог R-угла Кобба [25, 26]), S1_RA – угол ротации на вершине доминирующей дуги искривления, S1_IA – расчетный показатель обобщенного угла искривления по двум предыдущим параметрам. При анализе материала дополнительно учитывали уровни вершин компенсаторных дуг первого и второго порядка (S1(S2)–L2). По критерию нормированных отклонений производился автодиагноз доминирующих нарушений в форме позвоночника и туловища. При этом анализ кинематических параметров позвоночника по топограм-мам в динамике постуральной активности изучался не изолированно, а в непосредственной связи с другими элементами конкретной постуральной системы туловища. В зависимости от возможностей обследуемого пространственные характеристики туловища и позвоночника оценивали при пролонгированном стоянии от 1,5 до 3,5 минут по 8–16 топографическим снимкам. Продол- жительность интервалов между снимками составляла от 9 до 23 секунд. Для анализа получаемой информации диагностически значимые параметры выходных форм отображались в виде соответствующих составных таблиц, например, как для пациентки О., 14 лет, DS: идиопатический сколиоз III–IV степени (табл. 1). Табличные результаты, представленные в масштабе реального обследования, отражают динамику количественных и качественных диагностически значимых показателей, характеризующих биомеханические профили ортостатических двигательных стереотипов, являющихся, по существу, персональными динамическими моделями контролируемых постуральных систем.

Для анализа постуральной активности топографический контроль в ортостатике у отдельных здоровых школьников осуществляли повторно с правосторонним и левосторонним перераспределением опорных нагрузок за счет моделирования разновысокости ног двухсантиметровыми подставками. Это позволило увеличить количество и разнообразие возможных вариантов ортостатических стереотипов. В результате общее количество анализируемых постуральных стереотипов у ортопедически здоровых людей в привычной позе составило 99 наблюдений, а с учетом моделируемой разновысокости ног – 161. У обследованных пациентов с учетом моделируемой разновысокости ног общее число наблюдавшихся постуральных стереотипов составило 86. Полученные для каждого обследуемого результаты анализировали по качественным (формализованный топографический диагноз) и количественным изменениям в его постуральном статусе [23] с учетом абсолютного и относительного варьирования ранее перечисленных показателей.

Все пациенты и их родители, участвующие в исследовании, подписали информированное согласие для проведения данного исследования и публикацию результатов исследований без идентификации личности.

Статистическая обработка материала производилась с помощью пакетов анализа данных Microsoft EXСEL-2010 и AtteStat [27]. Использовались регрессионный и корреляционный анализ и параметрические методы вариационной статистики с расчетом средней арифметической – M, стандартного отклонения – σ, коэффициента вариации – KV и стандартной ошибки – m. Оценка нормальности распределения в анализируемых постуральных совокупностях (по причине их небольших объемов – от 10 до 16 топограмм) осуществлялась по ряду критериев: модифицированному критерию Колмогорова, модифицированному критерию Смирнова, по критериям асимметрии и эксцесса, по критерию хи-квадрат Фишера, а также критериям Крамера-Мизеса, Шапиро-Уилка, Андерсона-Дарлинга и Шапиро-Франсиса. Для оценки достоверности отличий использовался t-критерий Стьюдента.

Таблица 1

Составная таблица выходных параметров топограмм в масштабе реального обследования у пациентки О., 14 лет, DS: идиопатический сколиоз III–IV степени

|

Время |

PTI |

PTI_F |

PTI_G |

PTI_S |

S1_IA |

S1_LA |

ФП |

ГП |

СП |

|

13:43:22 |

3,7 |

5,2 |

2,9 |

2,3 |

36,9 |

52,1 |

С3 |

РП |

НО |

|

13:43:34 |

3,6 |

5,0 |

2,7 |

2,3 |

37,7 |

55,2 |

С3 |

РП |

НО |

|

13:43:47 |

4,0 |

5,7 |

3,1 |

2,4 |

43,5 |

61,6 |

С4 |

РП |

НО |

|

13:44:00 |

3,8 |

5,4 |

2,9 |

2,4 |

51,5 |

63,0 |

С4 |

РО |

НО |

|

13:44:14 |

3,7 |

5,2 |

3,0 |

2,4 |

49,8 |

62,7 |

С4 |

РП |

НО |

|

13:44:28 |

3,8 |

5,2 |

3,5 |

2,1 |

50,4 |

63,3 |

С4 |

РП |

НО |

|

13:44:40 |

3,7 |

5,2 |

2,9 |

2,5 |

50,4 |

63,7 |

С4 |

РО |

НО |

|

13:44:53 |

3,8 |

5,2 |

3,0 |

2,5 |

50,2 |

61,6 |

С4 |

РП |

НО |

|

13:45:05 |

3,6 |

5,0 |

3,0 |

2,4 |

51,9 |

65,3 |

С4 |

РО |

НО |

|

13:45:17 |

3,9 |

5,5 |

3,1 |

2,4 |

54,1 |

66,4 |

С4 |

РО |

НО |

Примечание: PTI – общий интегральный индекс нарушения формы туловища, PTI_F – интегральный индекс нарушения формы туловища во фронтальной плоскости, PTI_G – интегральный индекс нарушения в горизонтальной плоскости, PTI_S – интегральный индекс нарушения в сагиттальной плоскости, S1_IA – обобщенный угол доминирующей дуги искривления, S1_LA – угол латеральной асимметрии. Топографические автодиагнозы для фронтальной (ФП), горизонтальной (ГП) и сагиттальной (СП) проекций, соответствующие сколиозу III степени (С3) и IV степени (С4); ротированному позвоночнику (РП) и ротированной осанке (РО); нарушениям осанки (НО) в сагиттальной проекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы выбранные для оценки функциональной подвижности (лабильности) позвоночника топографические параметры можно было эффективно использовать в метрической сфере деятельности, понадобилась их комплексная проверка на нормальность распределения. Было установлено, что по большинству критериев гипотеза о нормальности распределения не отклонялась в отношении выбранных показателей не только в выборочных совокупностях ортопедически здоровых людей (табл. 2), но и в двигательных постуральных стереотипах у пациентов с идиопатическими сколиозами II–IV степени. Так, у 43 больных в постуральных стереотипах из 15-ти использовавшихся критериев с пороговым значением p = 0,1 гипотеза о нормальности распределения угловых характеристик деформа- ции позвоночника по обобщенному углу искривления была отклонена лишь со следующими результатами: по 8 критериям только у одного пациента, по 4 критериям – у троих, по 3 критериям – у пятерых, по 2 критериям – у десятерых и по 1 критерию у 12 человек. Еще у 12 пациентов из общей совокупности гипотеза о нормальности распределения не отклонялась вообще ни по одному критерию. Распределение больных по выраженности искривлений позвоночника (табл. 3) показало, что в сформированных группах с увеличением степени тяжести деформаций происходит достоверное (p < 0,001) увеличение средних значений обобщенного угла искривления в стереотипах и соответствующее им обратно пропорциональное снижение коэффициентов вариации в выборочных совокупностях.

Таблица 2

Статистические оценки нормальности распределения показателей для характеристики угловых искривлений позвоночника в постуральных стереотипах у ортопедически здоровых людей в привычной позе (n = 99)

|

Критерии нормальности распределения |

Показатель S1_LA (градусы) |

Показатель S1_RA (градусы) |

Показатель S1_IA (градусы) |

||||||

|

СК |

P |

при P = 0,1 |

СК |

P |

при P = 0,1 |

СК |

P |

при P = 0,1 |

|

|

Модифицированный Колмогорова |

0,068841 |

0,441928 |

+ |

0,070391 |

0,391758 |

+ |

0,085472 |

0,156882 |

+ |

|

Модифицированный Смирнова |

0,068841 |

0,223294 |

+ |

0,070391 |

0,194298 |

+ |

0,049413 |

0878528 |

+ |

|

Крамера-Мизиса |

0,068121 |

0,582597 |

+ |

0,136817 |

0,063176 |

0,12966 |

0,078893 |

– |

|

|

Андерсена-Дарлинга |

0,467055 |

0,478491 |

+ |

0,73375 |

0,107402 |

+ |

0,781438 |

0,083356 |

– |

|

Шапиро-Франсиса |

0,972845 |

0,050184 |

̶ |

0,986329 |

0,55535 |

+ |

0,978734 |

0,195309 |

+ |

|

Коэффициента асимметрии |

-0,25297 |

0,272314 |

+ |

0,202339 |

0,37993 |

+ |

-0,26988 |

0,265861 |

+ |

|

Критерий эксцесса |

0,93932 |

0,039849 |

– |

-0,4522 |

0,322445 |

+ |

-0,38368 |

0,424703 |

+ |

|

Жарка-Бера |

4,399342 |

0,221679 |

+ |

1,812553 |

0,808052 |

+ |

1,909111 |

0,769967 |

+ |

|

Критерий Гупта |

0,288407 |

0,180215 |

+ |

0,319099 |

0,074047 |

0,23892 |

0,74051 |

+ |

|

|

Критерий Гири |

0,778585 |

0,34037 |

+ |

0,828087 |

0,135671 |

+ |

0,792021 |

0,783453 |

+ |

|

D критерий Д`Агостино |

0,277921 |

0,144341 |

+ |

0,28373 |

0,567279 |

+ |

0,2818 |

0,922125 |

+ |

|

Хи-квадрат Фишера |

27,85711 |

0,00076 |

– |

6,962238 |

0,446928 |

+ |

16,82921 |

0,009671 |

- |

|

Критерий Саркади |

0,067352 |

0,577325 |

+ |

0,104256 |

0,381988 |

+ |

0,163129 |

0,022908 |

- |

|

Эппса-Палли |

0,132216 |

0,759456 |

+ |

0,333283 |

0,13896 |

+ |

0,325253 |

0,148106 |

+ |

Примечание: S1_LA – показатель латеральной асимметрии; S1_RA – показатель угла ротации на вершине доминирующей дуги искривления; S1_IA – обобщенный угол искривления; СК – статистика критерия для n = 99; P – показано двустороннее р-значение. Вывод: при р = 0,1 «+» – гипотеза о нормальности не отклоняется; «–» – гипотеза о нормальности отклоняется.

Таблица 3

Статистические характеристики дуг искривления позвоночника в постуральных стереотипах у обследуемых с различной степенью деформаций

|

Наименование показателей |

Группы обследуемых людей |

||||

|

Ортопедически здоровые (n = 99) |

Сколиоз II степени (n = 12) |

Сколиоз III степени (n = 15) |

Сколиоз IV степени (n = 16) |

||

|

S1_IA (градусы) |

M ± m |

4,8 ± 0,22 |

14,1 ± 1,39 |

38,2 ± 1,47 |

55,1 ± 1,28 |

|

Kv |

45,8 % |

34,1 % |

14,9 % |

9,3 % |

|

|

t- |

– |

6,6 |

22,5 |

38,7 |

|

|

PKV (%) |

Mm ± m |

62,7 ± 7,58 |

11,6 ± 1,56 |

5,3 ± 0,7 |

4,5 ± 1,13 |

|

Kv |

120,3 % |

46,6 % |

50,9 % |

100 % |

|

|

t- |

– |

6,7 |

7,5 |

7,6 |

|

Примечание: S1_IA - обобщённый угол дуги искривления позвоночника по S1_LA и S1_RA показателям в постуральном двигательном стереотипе; PKV – показатель относительного варьирования угловой характеристики S1_IA в постуральном двигательном стереотипе; M – среднее арифметическое значение параметра; ± m – стандартная ошибка средней; Kv – коэффициент вариации параметра в выборочной совокупности; «t-» – t-критерий достоверности отличий по Стьюденту относительно нормы.

Однако математически ожидаемые значения величин PKV (показателя относительного варьирования угловой характеристики S1_IA в постуральном двигательном стереотипе), характеризующих угловое варьирование в постуральных двигательных стереотипах, не обнаруживают подобного варьирования в выборочных совокупностях. То есть, в выборочных совокупностях относительное варьирование средних значений обобщенного угла искривления по стереотипам проявляется совершенно не так, как относительное выборочное варьирование PKV И, действительно, если у ортопедически здоровых обследуемых по показателю S1_IA гипотеза о нормальности распределения с критическим значением р = 0,1 отклонялась только по 4 из 15 критериев, то по показателю PKV гипотеза о нормальности распределения с тем же пороговым уровнем была отклонена по всем 15 крите- риям. Т.е. показатели относительного варьирования угловых характеристик в постуральных стереотипах подчиняются не нормальному распределению, а имеют иной характер. Во всяком случае, распределение всех вариант показателя PKV по шести классам глазомерным методом (модуль NDC AtteStat [27]) показало, что кривая распределения описывается степенным уравнением регрессии:

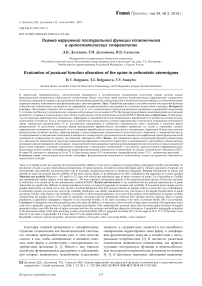

Y = 70,694 × X(–2,364) , (1) где Y - число появлений величины в диапазоне значений показателя для данного класса, X – обозначение номера класса от 1 до 6 при величине достоверности аппроксимации данных R2 = 0,9854. Степенной характер распределения относительного варьирования угловых характеристик искривлений в постуральных стереотипах также проявился и во взаимосвязи с их среднеарифметическими значениями (рис. 1).

Рис. 1. Степенной характер зависимости коэффициентов вариации обобщенного угла дуги искривления позвоночника (S1_IA) от его среднеарифметических значений в постуральных двигательных стереотипах у ортопедически здоровых обследуемых. KV - коэффициенты вариации S1_lA в постуральных стереотипах, M - его среднеарифметические значения в стереотипах

ОБСУЖДЕНИЕ

Как в норме, так и при двигательной патологии аналогичный характер распределения постуральных параметров в ортостатических стереотипах мы выявили и в ранее проведенных исследованиях [28]. При этом разработанные в этих исследованиях расчетные алгоритмы для оценки стабильности постуральных параметров оказались пригодными и для оценки постуральной функции позвоночных искривлений. В результате, в зависимости от степени вариабельности дуг угловую стабильность или нестабильность позвоночных искривлений в постуральных стереотипах обозначили как показатель постуральной лабильности. При этом анализ взаимосвязей между постуральными характеристиками в совокупностях стереотипов позволил оценивать постуральную функцию (лабильность) позвоночника не отдельно по двум параметрам (M ± о), а интегрировать их в едином показателе, который в зависимости от выраженности, количественно характеризует ригидность или мобильность позвоночника в конкретно наблюдаемой постуральной системе. Разработанный показатель постуральной лабильности ( IPL ) выражается в процентах и рассчитывается по следующей формуле:

IPL = [1 – 0,134 × σ × M 0,005] × 100 % , (2) где σ – среднеквадратическое отклонение обобщенного угла дуги искривления позвоночника в постуральном двигательном стереотипе, M - математическое ожидание обобщенного угла дуги искривления позвоночника в конкретной постуральной системе.

Учитывая значительную вариабельность угловых характеристик позвоночных искривлений, как в выборочных, так и в постуральных совокупностях, можно утверждать, что в ортостатических стереотипах диагностически информативными являются не единичные измерения угловых показателей дуг искривления, а исключительно их математически ожидаемые значения и среднеквадратические отклонения. Справедливость такого утверждения подтверждается результатами комплексного статистического тестирования. По большинству критериев в отношении угловых характеристик позвоночных искривлений гипотеза о нормальности распределения не отклонялась. Следовательно, исходя из свойств нормальности распределения [29], среднеарифметические значения для постуральных совокупностей должны совпадать с их модой и медианой и нести всю необходимую информацию о местополо- жении ожидаемой величины, а также варьировании ее значений в постуральной совокупности двигательного стереотипа. Однако, как показало исследование, для характеристики лабильности позвоночных искривлений одного критерия варьирования в постуральном стереотипе оказалось недостаточно. Способ объединения основных выборочных характеристик (M; о) углового искривления позвоночника в постуральном стереотипе в виде относительного варьирования по коэффициентам вариации (KV) в математическом аспекте оказался годным в ограниченном диапазоне значений. При средних значениях в стереотипе искривлений позвоночника менее 6,5° относительное угловое варьирование превышает 20 % порог (рис. 1), а при превышении указанного порога варьирование признака в постуральных совокупностях считается сильным. По нормативам же, принятым в медицине [30], сильное разнообразие признака в выборочных совокупностях свидетельствует о малой представительности (типичности) соответствующих им средних величин и, следовательно, о нецелесообразности их использования в практических целях. При средних значениях дуги искривления позвоночника в ортостатическом стереотипе более 6,5° относительное угловое варьирование не превышает 20 % порога (рис. 1), и, следовательно, средние величины пригодны в практическом применении, а ожидаемый размах угловой характеристики в генеральной постуральной совокупности с вероятностью 99,7 % будет соответствовать ± 3ϭ отклонениям [30]. В сравнении с коэффициентом вариации эмпирически разработанный показатель постуральной лабильности позвоночных искривлений по расчетной формуле (2) в практическом применении оказался более универсальным. В постуральных стереотипах по степени коррелирования предложенный показатель почти функционально (r = -0,999974; при n = 161) связан с ожидаемым размахом варьирования угла дуги искривления и с высокой степенью достоверности (R2 = 0,9999) описывается уравнением линейной регрессии:

Y = –0,4452 × X + 44,498, (3) где Y - ожидаемый размах постурального варьирования обобщенного угла искривления позвоночной дуги в градусах, а X – показатель лабильности позвоночной дуги искривления в постуральном двигательном стереотипе в процентах. В норме оптимальные значения показателя IPL (лабильности позвоночных дуг в орто- статическом двигательном стереотипе) для обобщенного угла искривления находятся в диапазоне от 30 до 75 %. В этом диапазоне значений обеспечивается оптимальная лабильность позвоночника, которая в процессе ортостатической приспособительной активности адекватно отслеживает постуральные потребности обследуемого. При значениях IPL ниже 30 % уровня ортостатические стереотипы сопровождаются сильным угловым варьированием позвоночных искривлений и топографически проявляются быстрым наступлением постуральной декомпенсации [31]. При величине IPL более 75 % уровня позвоночные искривления становятся ригидными.

Пример расчета постуральной лабильности позвоночника.

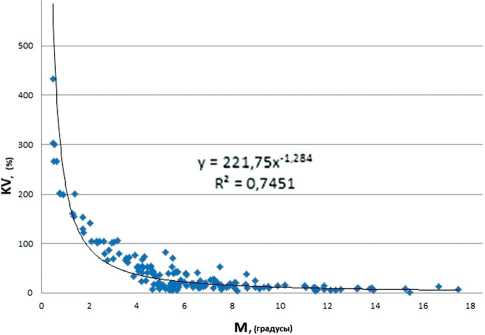

Обследована пациентка О., 14 лет, DS: идиопатический «С»-образный грудопоясничный сколиоз III–IV степени. Правосторонний реберный горб. При спондилографии определяется «С»-образная деформация грудопоясничного отдела позвоночника с вершиной на Th7–8, угол 60° (рис. 2), по данным топографии расчетный угол латеральной асимметрии (топографический аналог R-угла Кобба) – 61,6º (рис. 3). При топографическом обследовании у пациентки обнаружена быстро наступающая постуральная декомпенсация в виде усиления угла дуги «С»-образной деформации (табл. 1). При посткомпьютерной обработке данных размах варьирования в стереотипе показателя латеральной асимметрии S1_LA составил 14º и, в среднем, по десяти значениям (61,5º) приближался к величине по R-снимку Размах обобщенного угла искривления S1_IA составил 17°. Средняя величина (M) показателя S1_IA – 47,65º, а среднеквадратическое отклонение (σ) показателя S1_IA – 5,77º. Показатель постуральной лабильности позвоночной деформации (IPL) рассчитываем по формуле (2):

IPL = [1 – 0,134 × 5,77 × 47,65 0,005] × 100 % = 21,2 % .

Полученное значение менее 30 %, что соответствует сильному угловому варьированию доминирующей дуги искривления и интерпретируется как мобильная деформация.

Пример 2 . Пациент Ч., 16 лет, обратился для обследования в поликлинику Центра. По R-граммам, выполненным в положении лежа за месяц до топографического обследования, определялась «С»-образная деформация позвоночника с вершиной на уровне Th8 и углом по Коббу 12º. По результатам топографического обследования дуги бокового искривления во фронтальной плоскости соответствовали здоровой норме и здоровой субнорме, а в сагиттальной проекции - нарушению осанки в форме сутулой спины. Средняя величина (М) обобщенного угла дуги искривления в стереотипе по десяти значениям составила 5,58°, а среднеквадратическое отклонение (о) - 1°. Расчет показателя постуральной лабильности позвоночной деформации по формуле (2) составил IPL = 86,48 %, что соответствует ригидному позвоночнику.

Рис. 2. R-грамма позвоночника во фронтальной проекции пациентки О., 14 лет. DS: идиопатический сколиоз III–IV степени. Расчетный R-угол Кобба 60º

Рис. 3. Фрагмент топограммы (профиль туловища во фронтальной проекции): LAº – расчетный угол латеральной асимметрии (топографический аналог R-угла Кобба) – 61,6º

ВЫВОДЫ

-

1. В ортостатических стереотипах среднеарифметические значения и среднеквадратические отклонения угловых показателей дуг искривления позвоночника, полученные при пролонгированном топографическом

-

2. Постуральные характеристики позвоночных деформаций по ожидаемой величине искривления и вариабельности в выборочных совокупностях существенно отличаются: если в постуральных и в выборочных совокупностях угловые характеристики позвоночных искривлений подчиняются закону нормального распределения, то их постуральное варьирование в выборочных совокупностях имеет тенденцию к степенной форме распределения.

-

3. В ортостатике степенная форма распределения вариабельности постуральных характеристик обнару-

- жена не только в отношении вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища, но и достоверно проявилась в отношении угловых характеристик позвоночных искривлений.

-

4. Предложена количественная топографическая оценка функциональной подвижности позвоночника в ортостатических стереотипах по индексу постуральной лабильности (IPL). В норме IPL находится в диапазоне от 30 до 75 %. При индексе менее 30 % позвоночник гипермобильный, более 75 % – позвоночник ригидный.

обследовании, более полно отражают состояние позвоночных искривлений и, по сравнению с однократными измерениями, располагают большей информативностью и диагностической ценностью.

Список литературы Оценка нарушений постуральной функции позвоночника в ортостатических стереотипах

- Капанджи А.И. Физиология суставов: схемы биомеханики человека с комментариями: . Т. 3. Позвоночник. М.: Эксмо, 2009. 344 с.

- Михайлов В.П. Приспособительные возможности позвоночника при воздействии возмущающих факторов//Хирургия позвоночника. 2004. № 3. С. 72-78.

- Молчановский В.В. Вертеброневрология: . Ч. IV (2). Двигательная система человека, дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночного столба и неспецифическая вертеброневрологическая патология. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2015. 314 с.

- Hamaoui A., Alamini-Rodrigues C. Influence of Cervical Spine Mobility on the Focal and Postural Components of the Sit-to-Stand Task//Front. Hum. Neurosci. 2017. Vol. 11. P. 129. DOI: 10.3389/fnhum.2017.00129.

- Корреляционная зависимость клинико-морфологических проявлений и биомеханических параметров у больных с дегенеративным спондилолистезом L4 позвонка/А.В. Крутько, А.В. Пелеганчук, Д.М. Козлов, А.В. Гладков, Ш.А. Ахметьянов//Травматология и ортопедия России. 2011. № 4 (62). С. 44-52.

- Sagittal alignment and mobility of the thoracolumbar spine are associated with radiographic progression of secondary hip osteoarthritis/H. Tateuchi, H. Akiyama, K. Goto, K. So, Y. Kuroda, N. Ichihashi//Osteoarthritis Cartilage. 2017. Vol. 26, No 3. P. 397-404. DOI: 10.1016/j.joca.2017.12.005.

- Relative mobility of the pelvis and spine during trunk axial rotation in chronic low back pain patients: A case-control study/M. Taniguchi, H. Tateuchi, S. Ibuki, N. Ichihashi//PLoS One. 2017. Vol. 12, No 10. P. e0186369. DOI: 10.1371/journal.pone.0186369.

- Takeuchi Y. Sagittal plane spinal mobility is associated with dynamic balance ability of community-dwelling elderly people//J. Phys. Ther. Sci. 2017. Vol. 29, No 1. P. 112-114. DOI: 10.1589/jpts.29.112.

- Relationships among spinal mobility and sagittal alignment of spine and lower extremity to quality of life and risk of falls/Y. Ishikawa, N. Miyakoshi, M. Hongo, Y. Kasukawa, D. Kudo, Y. Shimada//Gait Posture. 2017. Vol. 98. P. 103. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.01.011.

- Дорсальная хирургическая коррекция сколиоза инструментарием Cotrel-Dubousset с предварительной галопельвиктракцией и без неё/С.Т. Ветрилэ, А.А. Кулешов, А.А. Кисель, А.Н. Прохоров, Р.В. Еналдиева//Хирургия позвоночника. 2005. № 4. С. 32-39.

- Кашуба В.А. Биомеханика осанки. Киев: Олимпийская литература, 2003. 280 с.

- Стороженко И.И. Оценка подвижности (гибкости) позвоночника у лиц летного состава//Актуальные проблемы физической подготовки силовых структур. 2012. № 1. С. 31-37.

- The influence of pain aliments and vertebral mobility in patients after whole body cryotherapy/Z. Śliwiński, B. Michalak, J. Pasek, G. Śliwiński, S. Szajkowski, A. Sieroń//Wiad. Lek. 2017. Vol. 70, No 3 pt. 2. P. 543-546.

- Виссарионов С.В., Попов И.В. Современные взгляды на нестабильность позвоночника//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2011. № 3. С. 88-92.

- Сегментарная нестабильность позвоночника: нерешенные вопросы/А.В. Крутько, Е.С. Байков, Н.А. Коновалов, А.Г. Назаренко//Хирургия позвоночника. 2017. Т. 14, № 3. С. 74-83. URL: https://doi.org/10.14531/ss2017.3.74-83

- Three-dimensional in vivo measurement of lumbar Spine segmental motion/R.S. Ochia, N. Inoue, S.M. Renner, E.P. Lorenz, T.H. Lim, G.B. Andersson, H.S. An//Spine. 2006. Vol. 31, No 18. P. 2073-2078 DOI: 10.1097/01.brs.0000231435.55842.9e

- Gopinath P. Lumbar segmental instability: Points to ponder//J. Orthop. 2015. Vol. 12, No 4. P. 165-167 DOI: 10.1016/j.jor.2015.09.005

- Panjabi M.M. A hypothesis of chronic back pain: ligament subfailure injuries lead to muscle control dysfunction//Eur. Spine J. 2006. Vol. 15, No 5. P. 668-676 DOI: 10.1007/s00586-005-0925-3

- Surgery for Low Back Pain/M. Szpalski, R. Gunzburg, B.L. Rydevik, J.-C. Le Huek, M. Mayer, eds. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. 285 p DOI: 10.1007/978-3-642-04547-9

- Хамханова Д.Н. Общая теория измерений: учеб. пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. 168 с.

- Симоненко Ю.П., Горленко О.А., Яшутина Е.Г. Общая теория измерений: учеб. пособие. Брянск: БГТУ, 2005. 155 с.

- Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А. Измерение и оценка двигательных способностей человека с позиций метрологии и физиологии мышечной деятельности//Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2009. № 1. С. 118-122.

- Губин А.В., Долганов Д.В. Стереотипы постуральной приспособительной активности позвоночника до и после оперативной коррекции укороченной конечности//Хирургия позвоночника. 2012. № 4. С. 32-40.

- Сарнадский В.Н., Фомичев Н.Г. Мониторинг деформации позвоночника методом компьютерной оптической топографии: пособие для врачей. Новосибирск: НИИТО, 2001. 44 с.

- Багриновская И.Л. Сопоставимость оценки углов сколиотической деформации позвоночника начальных стадий по данным рентгена и компьютерной оптической топографии//Хирургия позвоночника. 2014. № 3. С. 32-37.

- Сарнадский В.Н. Компьютерная оптическая топография. Вариабельность результатов обследования пациентов со сколиозом в естественной позе//Хирургия позвоночника. 2010. № 4. С. 75-86 DOI: 10.14531/ss2010.4.74-85

- Гайдышев И.П. Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и С/С++. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 512 с.

- Долганов Д.В., Попков Д.А., Аранович А.М. Количественная оценка проявлений двигательной патологии в постуральных ортостатических стереотипах//Российский журнал биомеханики. 2016. Т. 20, № 4. С. 378-390 DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2016.4.10

- Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб пособие. М.: Высшая школа, 1990. 350 с.

- Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения : учеб. пособие/под ред. В.З. Кучеренко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. URL: http://pdnr.ru/a14862.html

- Долганов Д.В., Колесников С.В., Долганова Т.И. Топографические проявления и критерии мобильных деформаций позвоночника//Гений ортопедии. 2017. № 2. С. 195-200 DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-195-200