Оценка несущей способности грунта зимней лесовозной дороги с различной глубиной промерзания

Автор: Мохирев А.П., Исламова М.Т., Бурмистрова О.Н., Кручинин И.Н., Отев К.С.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Зимние лесовозные автомобильные дороги являются важной частью лесозаготовительной инфраструктуры. До 80 % всех лесовозных дорог приходится на дороги зимнего действия. Несущая способность грунтов основания таких дорог существенно зависит от климатических условий: при промерзании грунт приобретает высокую жёсткость и способен выдерживать значительные нагрузки, тогда как в период оттепелей прочность основы резко падает. Цель исследования — оценить несущую способность грунтов основания зимней лесовозной дороги на основе полевых и лабораторных испытаний, а также дать рекомендации по допустимым нагрузкам и режимам эксплуатации данной дороги. В данной работе приведены результаты инженерно-геотехнического исследования несущей способности грунтов зимней лесовозной дороги, находящейся в Большемуртинском районе Красноярского края. Выполнены полевые измерения динамического модуля упругости грунта с помощью приборов типа ПДУ-МГ4 «Удар» и отбор образцов для лабораторного определения влажности, плотности, гранулометрического и консистентного состава, а также прочностных характеристик (угла внутреннего трения φ и сцепления c). Несущая способность основания оценивалась двумя методами — по предельному сопротивлению грунта R0 и по деформациям (модулю упругости E). Получено, что грунты основания зимней лесовозной дороги обладают расчётным сопротивлением порядка 200—250 кПа и динамическими модулями упругости 15—25 МПа, чего достаточно для движения среднетоннажной техники. Для исследуемой зимней лесовозной дороги предложено устанавливать допустимые нагрузки в зависимости от глубины промерзания грунта. При промерзании > 30—50 см (устойчивые морозы) допускается движение машин с осевой нагрузкой до 10 тс включительно. При мелком промерзании (< 30 см) или оттепелях ограничить нагрузку до 5—6 тс на ось (вплоть до полного закрытия дороги для грузового транспорта при интенсивном таянии). В случае необходимости пропуска более тяжёлой техники основание зимней лесовозной дороги может быть усилено технологическими приёмами. Разработаны рекомендации по ограничению нагрузок в период оттепелей и по повышению устойчивости дороги.

Имняя лесовозная дорога, несущая способность грунта, модуль упругости, динамический плотномер, промерзание грунта

Короткий адрес: https://sciup.org/147251911

IDR: 147251911 | УДК: 625.712:624.138.4.001.4 | DOI: 10.15393/j2.art.2025.8723

Текст научной статьи Оценка несущей способности грунта зимней лесовозной дороги с различной глубиной промерзания

Освоение удалённых территорий в регионах Крайнего Севера и Сибири часто опирается на временные зимние лесовозные автодороги, которые эксплуатируются в холодный период года. Такие дороги сооружаются без капитального строительства покрытия, используя естественно промёрзший грунт и снежно-ледяной настил в качестве основы. Преимущество зимних лесовозных дорог состоит в их экономичности и возможности сезонного использования там, где строительство круглогодичных дорог затруднено или нерентабельно [1]. Однако надёжность и безопасность зимней лесовозной дороги напрямую зависят от несущей способности грунта основания, изменяющейся под влиянием температуры и влажности [2]. Известно, что в замёрзшем состоянии даже слабые водонасыщенные грунты превращаются в относительно прочный материал (лёд выполняет роль цементирующего агента) [2], [3]. В период оттепелей и весеннего таяния снега несущая способность резко снижается вследствие разжижения верхних слоёв и потери структурной прочности грунта [2]. Наибольшие проблемы с проходимостью наблюдаются именно в период оттаивания грунтов, когда прочностные и деформационные характеристики земляного полотна минимальны [4]. Таким образом, при проектировании и эксплуатации зимних лесовозных дорог необходимо учитывать сезонные изменения состояния грунта и предусматривать ограничения нагрузок.

Дополнительным вызовом является рост нагрузок от транспорта. Современные лесовозы обладают высокой массой, увеличенным давлением на ось, что требует соответствующей несущей способности дорожного основания. Обеспечение надёжной работы зимней лесовозной дороги в таких условиях возможно только при тщательной оценке прочности и жёсткости грунтов и соблюдении регламентов эксплуатации. В районах с многолетнемёрзлыми грунтами проблема усложняется: при оттаивании вечной мерзлоты основание может проседать и терять устойчивость [5], поэтому выбор правильных технологических решений для земляного полотна критически важен. В Красноярском крае климатические условия характеризуются продолжительной морозной зимой, значительной глубиной сезонного промерзания грунтов и обильным снежным покровом. Эти факторы определяют длительность эксплуатационного периода зимней лесовозной дороги и требования к её несущей способности.

Цель исследования — оценить несущую способность грунтов основания зимней лесовозной дороги на основе комплексных полевых и лабораторных испытаний, а также дать рекомендации по допустимым нагрузкам и режимам эксплуатации данной дороги. Для достижения этой цели проведены динамические нагружения грунта и измерения модуля упругости в натурных условиях, лабораторное определение физических и механических свойств отобранных образцов и расчёт несущей способности двумя методами (по R 0 и E) [6].

2. Материалы и методы 2.1. Объект исследования

Зимняя лесовозная дорога расположена в Большемуртинском районе Красноярского края и представляет собой грунтовую дорогу сезонного действия протяжённостью около 7,6 км. Для испытаний выбран характерный участок дорожного полотна длиной ~ 50 м с однородными грунтовыми условиями основания. Однородность участка подтверждена предварительным инженерно-геологическим анализом и визуальным осмотром. Исследования проводились в начале зимнего периода (начало ноября), когда установились отрицательные температуры воздуха и началось промерзание грунта основания, но снежный покров ещё был незначительным (менее 10 см). Среднесуточная температура воздуха во время испытаний составляла около -5^-7 °С, что соответствует типичным условиям начала зимней эксплуатации лесовозных дорог.

-

2.2. Полевые испытания

В полевых условиях основным методом оценки деформационных характеристик грунта послужило динамическое зондирование нагрузкой с помощью портативного плотномера ПДУ-МГ4 «Удар». Данный прибор представляет собой переносной динамический штамповый модуль, предназначенный для косвенного определения модуля упругости грунта по величине прогиба круглого штампа под ударной нагрузкой [7]. Принцип работы заключается в падении стандартизованного груза на штамп диаметром 20—30 см, установленный на поверхность грунта, при этом тензодатчики фиксируют приложенную силу удара и возникающий прогиб основания. Электронный блок вычисляет динамический модуль упругости Ed. Плотномер ПДУ-МГ4 включён в Госреестр средств измерений РФ (№ 45397-10) и обеспечивает точность измерения модуля порядка 5 %. Метод ударного нагружения относится к импульсным методам испытания грунтов, что имитирует воздействие движущегося колеса лучше, чем статический штамповый тест [7]. В ходе исследования измерения Ed проводились в пяти точках выбранного участка дороги. В каждой точке модуль упругости определяли на трёх уровнях: непосредственно на поверхности дороги (глубина 0), на глубине ~ 5 см и ~ 20 см от поверхности. Для этого предварительно в грунте устраивались небольшие выемки, позволяющие установить штамп прибора на заданной глубине. Такой подход позволил оценить изменение жёсткости грунта с глубиной. Ожидается, что в нижних слоях модуль выше за счёт большей плотности и меньшей влажности грунта. Дополнительно в полевых условиях осуществлялся замер температуры грунта с помощью почвенного термометра. Температуру измеряли рядом с точками определения Ed на глубинах отбора образцов. Этот температурный контроль важен, т. к. модуль упругости грунта сильно зависит от его мёрзлого или талого состояния [2]: при отрицательных температурах промёрзший грунт резко повышает свою жёсткость.

-

2.3. Лабораторные испытания

В лаборатории проведён комплекс анализов для определения физико-механических свойств грунтов основы лесовозной дороги. Определение природной влажности грунта осуществлялось методом высушивания навесок до постоянной массы (ГОСТ 5180-2015). Каждый образец из режущего кольца взвешивали, затем сушили в термошкафу при температуре 105 ºС до полного высыхания и повторно взвешивали. Массовая влажность w вычислялась как отношение массы испарившейся воды к массе сухого грунта (в процентах). Естественная влажность позволила оценить степень обводнённости грунтов и степень их промерзания (наличие льда) на момент отбора.

Одновременно с измерением модулей в тех же точках производился отбор образцов грунта для лабораторных испытаний. Использовался метод жёстких режущих колец диаметром 5 см: кольцо вдавливалось в грунт (на поверхности и на заданной глубине), затем осторожно извлекалось вместе с содержащимся грунтом. Образцы помещали в герметичную тару для сохранения естественной влажности до исследований. Всего отобрано 10 образцов (по два образца с каждого уровня глубины в разных точках).

Плотность грунта в естественном сложении определяли методом режущего кольца по высушенному образцу: сухую массу грунта делили на объём кольца. Полученные плотность и влажность использованы для расчёта показателей пористости и степени насыщенности грунта водой.

Консистенция грунтов (границы текучести и пластичности) определялась для глинистых образцов по стандартным методикам (ГОСТ 5180-2015): жидкий предел WL — прибором пенетрации (конус Вика), пластичный предел WP — методом раскатывания жгута. Разность WL — WP дала показатель пластичности IP, по величине которого классифицирована консистентная характеристика грунтов (пластичные, тугопластичные, полутвёрдые и т. д.).

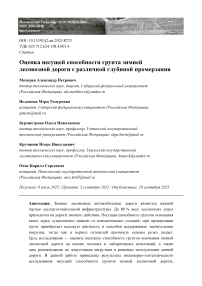

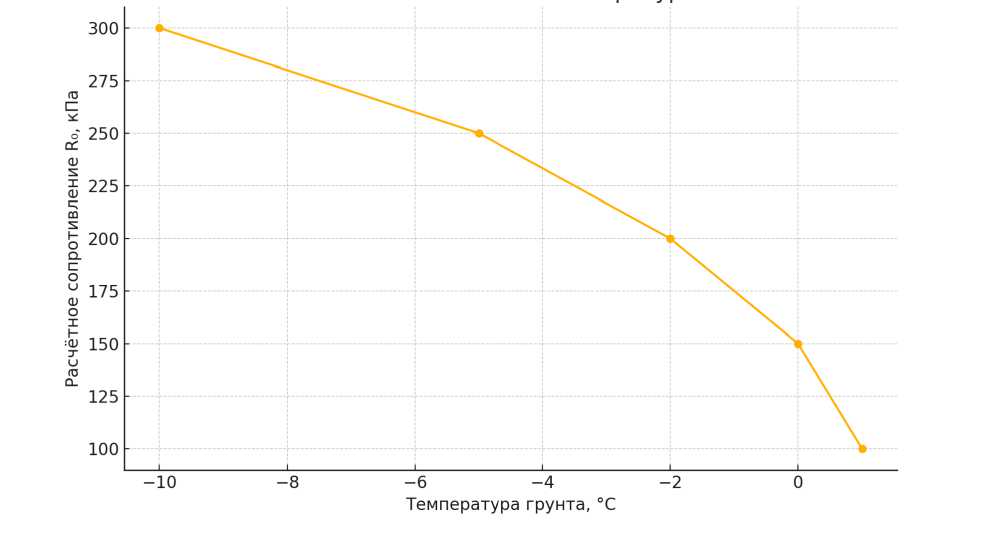

Прочностные свойства грунтов (угол внутреннего трения φ и удельное сцепление c) получены испытаниями на сдвиг. Применялся прибор прямого среза (двухполуплоскостной срез) согласно ГОСТ 12248-2010. Образцы грунта помещались в рабочий контейнер аппарата, нормальные нагрузки прижимали образец, после чего осуществлялся сдвиг до разрушения по заданной плоскости. Испытания проводились при нескольких значениях нормального напряжения; по максимальным сдвиговым сопротивлениям построена кривая Мора — Кулона, угол наклона которой дал φ, а пересечение с осью ординат — значение c. Для повышения достоверности образцы для среза уплотнялись в приборе до полевой плотности и доводились до природной влажности, имитируя состояние грунта в теле дороги. Полученные величины φ и c каждого образца использованы в расчётах несущей способности. Также на основе совокупности лабораторных данных произведена инженерная классификация грунтов основания (по гранулометрическому составу, пластичности и консистенции) и установлено текущее состояние грунтов (например, степень приближения влажности к оптимальной, степень промерзания). Расчётное сопротивление основания R0 (кПа) для разных типов грунтов представлено на диаграмме (рисунок 1).

Рисунок 1. Расчётное сопротивление основания R 0 (кПа) для разных типов грунтов [рисунок авторов]

Figure 1. Design resistance of the subgrade R 0 (kPa) for different types of soils

2.4. Расчёт несущей способности

3. Результаты

3.1. Полевые измерения

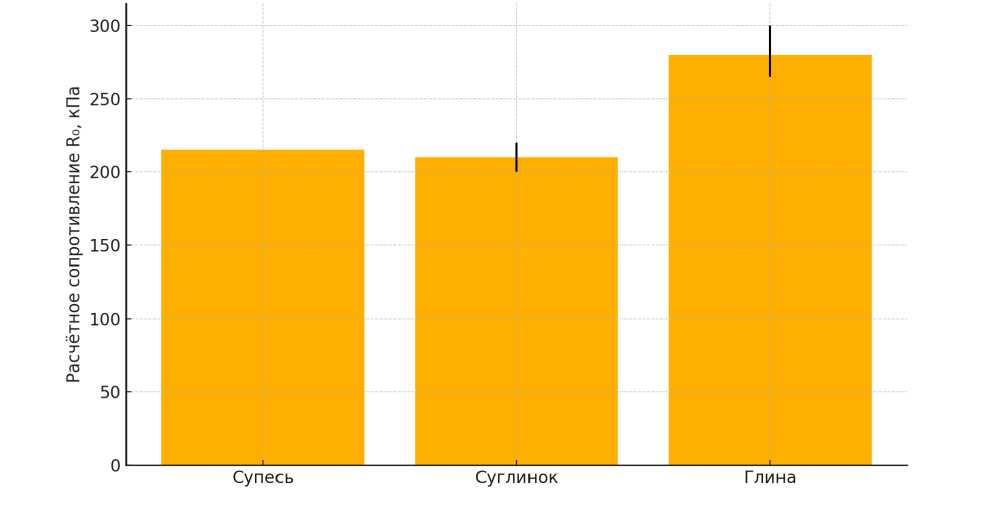

Для комплексной оценки были применены два подхода: 1) по прочностному критерию грунта (предельному сопротивлению R0) и 2) по деформационному критерию (прогибу от нагрузки, связанному с модулем упругости E) [6]. Первый метод исходит из классической теории несущей способности грунта основания. Расчётное сопротивление грунта R0 представляет максимальное контактное давление, которое грунт может выдержать без разрушения (без нарушения сплошности и прочности структуры). Для его определения использованы лабораторно полученные параметры прочности φ и c. В инженерной практике R0 рассчитывается по эмпирическим формулам, близким к формулам Терцаги для несущей способности фундаментов, с поправками на размеры штампа и условия заложения. В нашем случае оценка R0 выполнена для основания у поверхности (глубина заложения 0) шириной 1 м, что эквивалентно дорожному основанию под колесом. Были подставлены значения φ и c в расчётные выражения (с учётом коэффициента запаса надёжности ~ 1,5). В результате получены расчётные сопротивления Ro (в кПа) для каждого типа грунта, характеризующего основу лесовозной дороги. Второй метод опирается на оценку прогибов дорожной конструкции под нагрузкой. Используя измеренные значения динамического модуля упругости грунта Ed, вычисляется ожидаемая величина вертикальной деформации (прогиба) грунтового основания под действием стандартной колёсной нагрузки. Нормативной расчётной нагрузкой принято давление порядка 0,5 МПа, приходящееся на площадь контакта автомобильного колеса ~ 0,02—0,03 м² [8]. Для заданного E по формуле упругого половинного пространства оценивается прогиб; он сравнивается с предельно допустимым прогибом для нежёстких дорожных одежд (порядка нескольких миллиметров по нормативам для временных дорог [9]). Если вычисленный прогиб не превышает допустимого значения, по деформационному условию основание считается удовлетворительным (рисунок 2). В противном случае несущая способность считается ограниченной по деформациям даже при условии прочности.

Рисунок 2. Прогиб основания (мм) под колесом в зависимости от осевой нагрузки (т) при разных значениях Ed [рисунок авторов]

Figure 2. Deflection of the subgrade (mm) under the wheel as a function of axial load (t) at different values of Ed

После расчётов по обоим критериям результаты сопоставлялись с требованиями нормативных документов и фактическими нагрузками от транспорта. В дорожной практике для грунтовых оснований предъявляются минимальные требования к модулю упругости и расчётному сопротивлению в зависимости от категории дороги и условий движения. Например, для лесовозных зимников рекомендуется модуль не ниже ~ 30 МПа в промёрзшем состоянии и прочностные показатели, обеспечивающие восприятие осевых нагрузок ~ 10 т [8]. В нашей работе полученные значения R 0 и E проанализированы на соответствие ожидаемым эксплуатационным нагрузкам техники, следующей по дороге. На их основе сформулированы выводы о пригодности основания дороги и даны рекомендации по её эксплуатации (ограничение нагрузок в тёплые периоды, возможное усиление конструкции при необходимости). Отметим, что использование двух подходов (по R 0 и E) даёт более полное представление: первый определяет предельную статическую нагрузку (запас прочности), второй — ожидаемые деформации и долговечность основания под движущейся нагрузкой. Совокупность критериев позволяет надёжнее оценить состояние лесовозной дороги и границы безопасной эксплуатации.

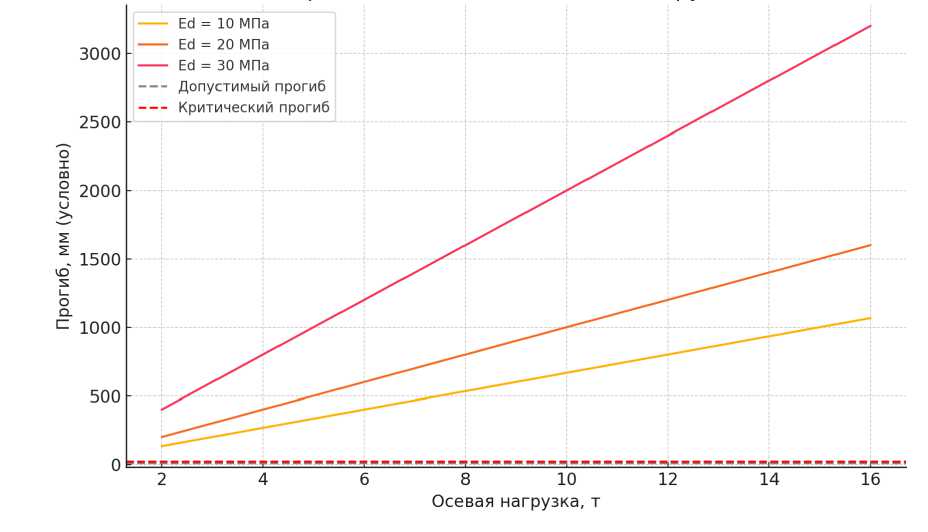

Динамические испытания грунта показали закономерное увеличение модуля упругости Ed с глубиной залегания грунта (рисунок 3). На поверхности дороги (в верхнем рыхлом слое, частично перемороженном) значения Ed оказались минимальными — порядка десятков МПа. На глубине ~ 20 см модуль возрастал примерно в 1,5 раза. Это объясняется тем, что нижележащий грунт более плотный и менее насыщен водой (часть поровой воды уже превратилась в лёд), вследствие чего его жёсткость выше. Например, в точке с песчаным грунтом на поверхности Ed ≈ 15 МПа, а на глубине 0,2 м — около 25 МПа. Диапазон измеренных динамических модулей упругости по различным точкам составил ~ 15—26 МПа, что соответствует типичным значениям для оснований грунтовых дорог в начальной стадии промерзания. Температура грунта во время испытаний колебалась от -1 до -3 °С в верхних 20 см, т. е. грунт находился около точки замерзания. Это указывает, что при дальнейшем понижении температуры модуль упругости будет ещё увеличиваться (в полностью промёрзшем состоянии модуль может превышать 50 МПа [3]). Отобранные образцы грунта внешне представляли собой серо-бурые суглинистые грунты с различной степенью льдистости. В полевых условиях визуально фиксировалось появление на дороге первых морозобойных трещин при остывании грунта, что свидетельствует о начальной стадии промерзания и связанных с ней напряжениях в грунтовом массиве.

Рисунок 3. Модуль упругости Ed в зависимости от глубины залегания при двух температурных режимах [рисунок авторов]

Figure 3. Ed elastic modulus as a function of depth at two temperature regimes

-

3.2. Лабораторный анализ грунтов

По результатам классификационных испытаний установлено, что грунты основания представлены преимущественно пылеватой супесью и суглинком с переменной влажностью, а местами (в нижних горизонтах) — тугопластичной глиной. Определённые значения показателей консистенции указывают на пластичное состояние супесей (WL ≈ 30—35 %, IP ~ 7—10 %) и полутвёрдое состояние суглинков и глин (WL ≈ 40—50 %, IP ~ 17—20 %). Природная влажность верхних образцов составляла ~ 20—25 %, что близко или немного выше оптимальной для данных грунтов, указывая на частичное водонасыщение [2]. Нижние образцы имели меньшую влажность (~ 15—18 %), соответственно, более высокую плотность. Плотность сухого грунта варьировала от 1,65 до 1,75 г/см³ для разных образцов, при степени пористости около 0,4—0,5. Прочностные характеристики, полученные на приборе среза, отражают достаточно высокую несущую способность мёрзлых связных грунтов. Далее (таблица, рисунок 4) приведены обобщённые свойства грунтов основания зимней лесовозной дороги ( φ — угол внутреннего трения, c — удельное сцепление, E — модуль упругости, R 0 — расчётное сопротивление).

Таблица. Физико-механические свойства грунтов основания зимника

Table. Physical and mechanical properties of the winter road subgrade soils

|

Грунт |

φ (°) |

c (кПа) |

E (МПа) |

Ro (кПа) |

|

Супесь |

≈ 27 |

≈ 15 |

15—16 |

≈ 215 |

|

Суглинок |

24—25 |

20—30 |

20—22 |

200—220 |

|

Глина |

≈ 20 |

70—75 |

24—26 |

265—300 |

Рисунок 4. Зависимость расчётного сопротивления грунта R 0 (кПа) от температуры (ºC) [рисунок авторов]

Figure 4. Dependence of design soil resistance R 0 (kPa) on temperature (ºC)

Эти величины свидетельствуют о достаточно высоком сопротивлении грунта основы дороги — особенно глинистые прослойки при промерзании демонстрируют R 0 до 300 кПа. Динамический модуль упругости, определённый как ~ 20 МПа в среднем, подтверждается лабораторными оценками: при статическом нагружении образцов модуль деформации оказался ~ 15 МПа, а переход к кратковременному (динамическому) воздействию увеличивает его в 1,3—1,4 раза, что согласуется с полевой величиной 20 МПа. Таким образом, комплекс испытаний даёт согласующуюся картину прочности и жёсткости грунтов.

Полученные значения 15—26 МПа соответствуют начальной стадии промерзания грунта (температура –1...–3 ºC), что и зафиксировано во время полевых испытаний. В этом состоянии грунт ещё не набрал максимальной прочности. Рекомендуемое значение ~ 30 МПа и выше — это норматив для установившегося промёрзшего состояния грунта, которое достигается при более глубоком промерзании (> 30—50 см) и устойчивых отрицательных температурах.

3.3. Оценка несущей способности

4. Обсуждение и заключение

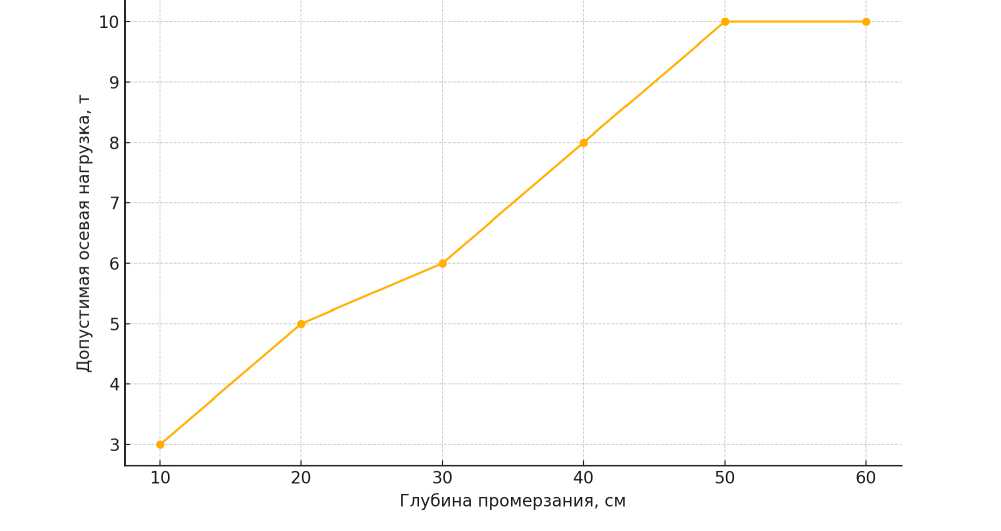

Расчётное сопротивление грунта основания Ro, вычисленное по полученным величинам φ и c , находится в диапазоне 200—250 кПа для преобладающих супесей и суглинков, достигая 300 кПа для участков с глинистым грунтом. Эти значения близки к нормативным показателям для грунтовых дорог: например, для надёжной работы зимней лесовозной дороги желателен R 0 не ниже ~ 200 кПа [8]. Переводя R 0 в допустимую нагрузку, применяли коэффициент запаса ~ 1,5. Таким образом, грунт с R 0 ≈ 200 кПа способен длительно нести давление порядка 130 кПа без разрушения. Это соответствует нагрузке около 5—6 т на одно колесо площадью ~ 0,025 м² или ~ 10—12 т на ось. Следовательно, для нашей зимней лесовозной дороги с R 0 ~ 200—250 кПа предельная безопасная осевая нагрузка составляет приблизительно 8—10 тс (рисунок 5). Действительно, среднетоннажные грузовые автомобили (типа «УРАЛ» или лесовозы без полного груза) имеют нагрузку порядка 7—9 тс на ось, такая техника может эксплуатировать дорогу без риска разрушения основания. Более тяжёлые машины (например, загруженный лесовоз с осевой нагрузкой ~ 15 т) создадут давление, близкое к 220—240 кПа под колесом, что вплотную подходит к предельному сопротивлению грунтов и грозит сдвиговыми повреждениями основы. Результаты расчёта по модулю упругости E подтверждают эти выводы. При динамическом модуле ~ 20 МПа прогиб грунта под колесом легкового автомобиля (давление ~ 0,05—0,08 МПа) будет долями миллиметра и никак не отразится на состоянии дороги. Под осевой нагрузкой 10 т (давление ~ 0,2 МПа) можно ожидать прогиб порядка 5—8 мм, что допустимо для временной зимней лесовозной дороги. Однако если осевая нагрузка превысит ~ 15 т (давление > 0,3 МПа), расчётный прогиб грунта возрастёт до критических величин (> 1—2 см), особенно при частично талом состоянии грунта, и это приведёт к быстрому образованию колеи и разрушению дороги по деформационному признаку.

Рисунок 5. Схема режима допустимой осевой нагрузки (т) в зависимости от глубины промерзания грунта (см) [рисунок авторов]

Figure 5. Schematic diagram of the permissible axial load mode (t) depending on the soil freezing depth (cm)

Отдельно следует отметить влияние температуры на несущую способность. В полностью промёрзшем состоянии (температуры грунта значительно ниже 0 °С) модуль упругости грунта может превышать 50 МПа, а прочность (R 0 ) возрастает за счёт мёрзлого сцепления [3]. В такие периоды зимняя лесовозная дорога выдерживает даже тяжёлую технику (например, 15—20 т на ось) без заметных повреждений. Но в начале зимы и в период потепления весной, когда верхние слои оттаивают и насыщаются водой, несущая способность резко падает — расчёт показал, что при E ~ 10—15 МПа и R 0 < 150 кПа даже грузовики средней тяжести могут вызвать недопустимые деформации [2], [4]. Именно поэтому движение тяжёлого транспорта по зимней лесовозной дороге строго ограничивается рамками устойчивого промерзания грунта. Наши наблюдения за состоянием зимней лесовозной дороги подтвердили эти расчётные выводы: в ходе оттепели, последовавшей спустя неделю после испытаний, на дороге местами появились глубокие колеи и прорвы грунта под колёсами единично прошедшей тяжёлой машины, тогда как при стабильно отрицательных температурах покрытие оставалось ровным.

Проведённое исследование позволило количественно оценить несущую способность грунтов основания зимней лесовозной дороги и установить соответствие её характеристик требуемым нагрузкам.

Грунты основания (супеси, суглинки) в мёрзлом и промороженном состоянии обладают расчётным сопротивлением Ro порядка 200—250 кПа, достигающим 300 кПа в наиболее плотных глинистых прослойках. Эти величины достаточны для восприятия нагрузок от средней дорожной техники (осевая нагрузка до ~ 10 т) с необходимым запасом прочности. Превышение данного уровня приводит к риску сдвигового разрушения грунта, поэтому движение перегруженных лесовозов и тяжёлой гусеничной техники по зимней лесовозной дороге без усиления основания не рекомендуется [8].

Измеренные модули упругости грунта Ed (~ 15—25 МПа при частичном промерзании) и прогнозируемые прогибы показывают, что при полностью промёрзшем основании дорога сохраняет требуемую жёсткость даже под тяжёлыми машинами. В период оттепелей или неполного промерзания верхних слоёв несущая способность ограничивается по деформации: возможно образование глубоких колей от грузового транспорта вследствие уменьшения модуля до ~10 МПа и ниже. Таким образом, для обеспечения долговечности покрытия рекомендуется ограничивать движение тяжёлых автомобилей в начале и конце зимнего сезона, когда грунт ещё недостаточно промёрз.

Для данной зимней лесовозной дороги предложено устанавливать допустимые нагрузки в зависимости от глубины промерзания грунта. При промерзании > 30—50 см (устойчивые морозы) допускается движение машин с осевой нагрузкой до 10 тс включительно [5]. При меньшем промерзании (< 30 см) или оттепелях ограничить нагрузку до 5–6 тс на ось (вплоть до полного закрытия дороги для грузового транспорта при интенсивном таянии). Также целесообразно контролировать температуру грунта в критические периоды и при снижении прочности вводить временные ограничения, что соответствует действующим рекомендациям для зимних лесовозных дорог [9].

В случае необходимости пропуска более тяжёлой техники (например, единоразового провоза оборудования массой > 40 т) основание зимней лесовозной дороги может быть усилено технологическими приёмами. К ним относят укладку дополнительных настилов (слой брёвен, хвороста), использование щитов или геосинтетических материалов для распределения нагрузки, а также искусственное промораживание основания (например, полив водой для образования толстого ледяного слоя [10]). Эти меры повышают эквивалентную прочность и жёсткость конструкции, но требуют дополнительных затрат и организационных усилий, поэтому применяются только при обоснованной необходимости.

В целом, результаты исследования показали, что зимняя лесовозная дорога при соблюдении рекомендуемых ограничений способна эффективно выполнять транспортные функции в зимний период. Её грунтовое основание обладает достаточной несущей способностью для движения лесовозов и грузовых автомобилей средней нагрузки на всём протяжении устойчивых морозов. Для предотвращения повреждений дороги важно своевременно вводить сезонные ограничения движения в периоды оттепели и ранневесеннего размораживания грунта. Полученные методы и подходы к оценке несущей способности могут быть использованы для мониторинга состояния зимних лесовозных дорог и оптимизации сроков их эксплуатации в зависимости от погодных условий. Это особенно актуально в свете возможного сокращения продолжительности зимнего периода из-за климатических изменений [11—14], что требует ещё более тщательно обоснованного управления нагрузками на зимние лесовозные дороги.