Оценка основных компонентов двигательных действий пловца с учётом индивидуального «силового русла» гребка (на примере пловцов-кролистов)

Автор: Красильников Владимир Леонидович, Эрлих Вадим Викторович, Ведерникова Ольга Борисовна, Аль Сахлави Али Садек Шикир, Альборадих Ахмед Абуди Хуссейн

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Вопросы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель - определить скоростно-силовые параметры внешних динамических характеристик гребка, выраженных в нормативных показателях (кг, с). Оценить эффективность индивидуального силового русла гребка в сочетании с проявлением «импульса силы». В исследовании приняли участие пловцы А-ов и З-ов, 15-летнего возраста, кандидаты в мастера спорта, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юника», г. Челябинска. Оценены специальная и физическая подготовленность пловцов-кролистов, основой которой явились скоростно-силовые показатели внешних динамических характеристик гребка руками. Применен аппаратурный комплекс, в который входили: датчик давления воды (ДДВ), регистратор давления воды (РДВ) (патент от 27.04.2012 г., № 115475). Впервые применён прибор РГД (регистратор гребковых движений). Пловцы выполняли все упражнения в свободном плавании. После компьютерной обработки, полученные графические изображения индивидуального силового русла гребка позволили выделить скоростно-силовую фазовую структуру гребка. Установлено: у спортсменов неустойчивое силовое поле с выраженными колебаниями, что может снижать средний силовой потенциал. Эффект опорной части гребка может оказывать влияние на величину «импульса силы» и его продолжительность. Следовательно, силовое поле в основной части гребка должно быть единым, без выраженных всплесков. Причины следует искать в методике технико-силовой подготовки.

Спортивная техника, силовое русло гребка, импульс силы, фазовая структура цикла

Короткий адрес: https://sciup.org/147153477

IDR: 147153477 | УДК: 797.212.4 | DOI: 10.14529/ozfk150212

Текст научной статьи Оценка основных компонентов двигательных действий пловца с учётом индивидуального «силового русла» гребка (на примере пловцов-кролистов)

Введение. В современном спортивном плавании рост спортивных результатов настолько стремителен, что требует всё новых исследований в поиске резервов для полноценной реализации индивидуальных возможностей спортсменов. Добиться положительных результатов в данном направлении – сложная задача, которая требует адекватных методов в изучении и оценке специальной технической и физической подготовленности пловца.

Руки человека не имеют таких мощных мышечных групп, как ноги. Но зато они имеют лучшую подвижность в суставах и за счёт большой амплитуды, разнообразности и точности движений «способны» в условиях водной среды выполнять эффективные гребковые движения, а с подключением крупного масси- ва мышц спины, груди и живота, преодолевать значительные силовые нагрузки [1].

Пловцы-кролисты, особенно спринтеры, выполняя попеременные гребковые движения руками, испытывают большие силовые напряжения, поскольку скорость продвижения пловца в большей степени (80 % и более) зависит от эффективности расположения звеньев движителей и их силового потенциала при взаимодействии с потоком воды. Следует учитывать, что скорость продвижения руки во время гребка в 3–4 раза выше скорости продвижения тела. Следовательно, мастер спорта, плывущий со скоростью 2 м/с, выполняет гребок со скоростью 6–8 м/с. Поскольку плотность пресной воды выше воздушной среды в 780 раз, то можно представить с какой силой спортсмену приходится преодолевать сопротивление воды в гребке [2–5].

Цель. Определить скоростно-силовые параметры внешних динамических характеристик гребка, выраженных в нормативных показателях (кг, с). Оценить эффективность индивидуального русла гребка в сочетании с проявлением «импульса силы».

Методы и организация исследований. В наших исследованиях мы оценивали специальную и физическую подготовленность пловцов-кролистов, в основе которой явились скоростно-силовые показатели внешних динамических характеристик гребка руками. Применяли аппаратурный комплекс, в который входили: датчик давления воды (ДДВ), регистратор давления воды (РДВ), прикрепленные к движителям пловца [6]. Спортсмен выполнял гребковые движения в автономном плавании. В исследованиях принимали участие пловцы кандидаты в мастера спорта А-ов и З-ов, занимающиеся в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) «Юника», г. Челябинска. Спортсмены проплывали 25 м с повышенной скоростью (3/4 от максимальной), что соответствует крейсерской скорости при прохождении соревновательной дистанции 100–200 м. В обсуждении результатов исследования вошли наиболее типичные циклы, выполненные последовательно.

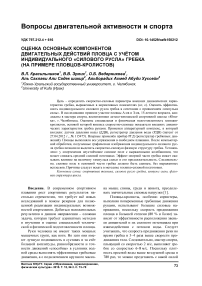

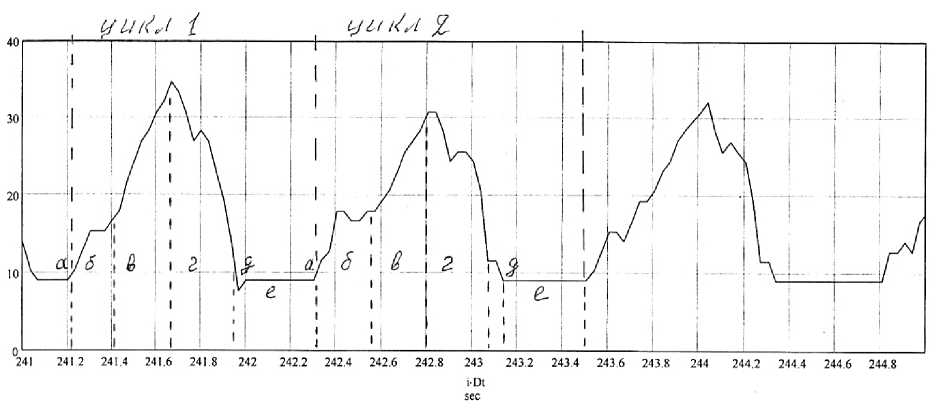

Результаты исследований и их обсуждение. На рис. 1 и 2 представлены графики силового русла гребковых движений пловцов З-ова и А-ова. В табл. 1 и 2 отражены временные (с) и силовые (кг) характеристики фазовой структуры циклов пловцов.

Обсуждение результатов исследований. У спортсменов-пловцов высоких спортивных разрядов техника должна быть устойчивой и, как минимум, хорошей. В этом нас убеждают теоретические обоснования, поскольку при систематических занятиях в течение 6–8 лет должен образоваться устойчивый динамический стереотип двигательных действий.

Рис. 1. Графическое изображение скоростно-силового русла гребка при плавании кролем на груди спортсмена А-ова: время гребка 1-го цикла – 0,83 с; 2-го цикла – 0,90 с

Таблица 1

Временные и силовые характеристики фазовой структуры гребка А-ова

|

Фазы цикла |

Цикл 1 |

Цикл 2 |

||

|

t , с |

F , кг |

t , c |

F , кг |

|

|

а – вкладывание |

0,05 |

4 |

0,05 |

4 |

|

б – захват |

0,2 |

4–6 |

0,25 |

9–8–9–8–9 |

|

в – подтягивание |

0,25 |

6–25 |

0,25 |

9–20 |

|

г – отталкивание |

0,25 |

25,5–18–19 |

0,28 |

20–21–15–16 |

|

д – вынос |

0,08 |

– |

0,07 |

– |

|

е – пронос |

0,33 |

– |

0,38 |

– |

|

Цикл ∑ |

1,17 |

16,25 |

1,28 |

12 |

Рис. 2. Графическое изображение скоростно-силового русла гребка при плавании кролем на груди спортсмена З-ова: время гребка 1-го цикла – 0,97 с; 2-го цикла – 0,93 с

Таблица 2

Временные и силовые характеристики фазовой структуры гребка З-ова

|

Фазы цикла |

Цикл 1 |

Цикл 2 |

||

|

t , с |

F , кг |

t , c |

F , кг |

|

|

а – вкладывание |

0,05 |

5 |

0,05 |

5 |

|

б – захват |

0,24 |

7–8–9,5 |

0,24 |

9–13–14 |

|

в – подтягивание |

0,33 |

9,5–18–23 |

0,27 |

14–13–20,5 |

|

г – отталкивание |

0,27 |

23–24–19–21 |

0,3 |

20,5–21–20,5 |

|

д – вынос |

0,08 |

– |

0,07 |

– |

|

е – пронос |

0,36 |

– |

0,33 |

– |

|

Цикл ∑ |

1,33 |

15 |

1,26 |

15 |

Опытный тренер, а также инструментальные методы оценки кинематических характеристик техники (видео-, фото-, спидография и др.), подтверждают эту позицию [7].

Но нас интересует техника гребковых движений, оцениваемая в силовом поле, т. е. внешние динамические характеристики (рис. 1, 2).

Как видим на графиках, оба спортсмена в каждом последующем цикле имеют неодинаковую структуру гребка, выраженную в компонентах силы (кг) и времени (с).

В большей степени это проявляется в начале гребка, т. е. в фазе «захвата» (б), которая несёт смысловую нагрузку как «опорная» часть гребка (см. рис. 1, 2 и табл. 1, 2). В этот короткий период (0,14–0,18 с) пловец стремится найти рукой оптимальную опору о воду и реализовать её в скоростно-силовой потенциал. Чем успешней спортсмену удаётся создать эффект опоры и сохранить её в последующей разгонной фазе «подтягивания» (в), тем эффективнее вторая половина гребка «от- талкивание» (г). Например, у пловца А-ова в первом цикле в фазе «захвата» присутствует один силовой всплеск (6 кг), а во втором цикле – три (9–8–9 кг), то и амплитуда силового импульса в первом цикле выше, чем во втором (25,5 >21 кг) на 4,5 кг. У пловца З-ова в обоих циклах отмечаем потри силовых колебания в фазе «захвата», отличающиеся по величине и интенсивности. Возможно, это повлияло на характер проявления импульса силы между первым и вторым циклами. Разберём подробнее эффект импульса силы.

Известно, что скоростно-силовой кульминацией гребка является «отталкивание» с п р оявлением так называемой «взрывной силы» или импульса силы ( F m ax / t ) [8–10].

В предыдущих исследованиях (В.Л. Красильников с соавторами, 2014 г.) мы определили пространственно-временные границы проявления импульса силы и возможность его количественной оценки (кг) в индивидуальном проявлении гребковых движений пловца. По нашему мнению, импульс силы является связующим звеном фаз «подтягивания» и «отталкивания», т. е. когда кисть (движитель), набирая максимальную скорость, приближается к линии плеч в сагиттальной плоскости, сегменты руки стремятся занять положение перпендикулярно потоку воды с одновременным креном туловища к гребущей руке, создавая самые оптимальные условия для реализации силового потенциала массивом групп мышц, обеспечивающих окончание греб ка: широчайшая мышца спины, задние пучки дельтовидной, малая и большая круглые, подостная, двуглавая плеча, плечелучевая, круглый пронатор плеча, большая грудная, трёхглавая плеча. В нашем случае спортсмены, набрав максимальные силовые величины в гребке, резко снижают давление на поток воды.

У пловца А-ова в первом цикле импульс силы проявляется в конце «подтягивания», достигая усилие 25 кг, и возрастает до 25,5 кг в начале фазы «отталкивания». Длительность самого цикла 0,01 с. Затем происходит резкий спад напряжения до 18 кг, вновь всплеск усилия до 19 кг, длительностью 0,01 с. Получается два всплеска с разницей 7 кг. Промежуток времени между первым и вторым всплесками 0,14 с. То есть пловец в этот промежуток времени не смог удержать максимальное усилие. Во втором цикле наблюдается та же картина, два всплеска длительностью 0,04 и 0,06 с. Разница по силе составляет 5 кг с промежутком 0,14 с.

У пловца З-ова фаза «отталкивания» первого цикла почти повторяет двухпиковый характер силового напряжения, что и у А-ова. Интерес представляет второй цикл. Силовой импульс в фазе «отталкивания» проявляется в едином силовом поле в 20,5 кг продолжительностью 0,25 с. В отличие от предыдущих циклов, спортсмену удаётся удержать максимальный силовой гребок в течение более длительного времени.

Выводы

-

1. В повторяющихся плавательных циклах гребка отмечается неустойчивость силового русла. Возможно, внутрицикловые силовые колебания должны присутствовать в гребковых движениях, что связано с естественным процессом (законами гидродинамики) при увеличении скорости движителя и нарастающем сопротивлением воды.

-

2. Можно предположить, что повторяю-

- щиеся внутрицикловые силовые колебания снижают средний силовой уровень гребка.

-

3. Эффект опорной части гребка может оказывать влияние на величину импульса силы и его продолжительность.

-

4. Силовое поле в основной части гребка должно быть единым, без выраженных всплесков, ослабляющих его.

-

5. Тренерам следует внести коррективы в методику специальной физической подготовки пловцов высокого уровня. Отойти от валовой силовой нагрузки в сторону средств сопряжённого воздействия на техническую скоростно-силовую индивидуальную подготовку.

Введение в программу исследований методики с применением РГД позволит полнее изучить специальную техническую и физическую подготовленность пловцов.

Дальнейший набор исследовательского материала позволит выйти на нормативные показатели, зависящие от возрастных и квалификационных характеристик обследуемых спортсменов.

Список литературы Оценка основных компонентов двигательных действий пловца с учётом индивидуального «силового русла» гребка (на примере пловцов-кролистов)

- Булгакова, Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов/Н.Ж. Булгакова. -М.: Физкультура и спорт, 1978. -147 с.

- Каунсилмен, Д. Спортивное плавание/Д. Каунсилмен. -М.: Физкультура и спорт, 1982. -267 с.

- Макаренко, Л.П. Техническое мастерство пловца/Л.П. Макаренко. -М.: Физкультура и спорт, 1975. -223 с.

- Оноприенко, Б.И. Гидродинамическая характеристика кисти и стопы/Б.И. Оноприенко. -Тбилиси, 1980. -87 с. -(Спорт в современном обществе).

- Хальянд, Р.Б. Оптимальная модель тех¬ники плавания дельфин/Р.Б. Хальянд//От науки к спорту. -Тбилиси, 1979. -С. 227-229.

- Красильников, В.Л. Измеритель усилий на движители пловца во время гребковых движений/В.Л. Красильников, Д.А. Коцай. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2009. -206 с.

- Красильников, В.Л. Новые подходы к интерпретации информационного пространства в спортивной подготовке пловцов на основе интеграции инструментальных технологий/В.Л. Красильников, В.В. Эрлих, Е.В. Миргородская//Теория и практика физической культуры. -2014. -№ 5. -С. 71-75.

- Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте/Ю.В. Верхошанский. -М.: Физкультура и спорт, 1977. -216 с.

- Матвеев, Л.П. Общая теория спорта: учеб./Л.П. Матвеев. -М.: Физкультура и спорт, 1997. -418 с.

- Шлейхауф, Р.Е. Гидродинамический анализ движущих сил при плавании/Р.Е. Шлейхауф//Биомеханика плавания. -М.: Физкультура и спорт, 1981. -С. 78-113.