Оценка отдаленных результатов хирургического лечения аортальных пороков у пациентов старшего возраста

Автор: Молчанов А.Н., Ромашкин В.В., Урванцева И.А.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - провести сравнительный анализ частоты развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов со стенозом аортального клапана, перенесших транскатетерное протезирование аортального клапана или протезирование аортального клапана бесшовным биологическим протезом. Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 251 пациента со стенозом аортального клапана. В группу I вошло 128 пациентов, которым было выполнено транскатетерное протезирование аортального клапана. В свою очередь группа I разделена на две подгруппы. В подгруппу А вошли 56 пациентов, которым вследствие тяжести основного заболевания, сопутствующей патологии и выраженности сердечно-сосудистой недостаточности было противопоказано протезирование аортального клапана стандартным открытым способом в условиях искусственного кровообращения (EuroSCORE II более 20 % и STS SCORE более 10 %). В подгруппу В вошли 72 пациента с риском исхода оперативного вмешательства EuroSCORE II менее 20 % и STS SCORE менее 10 %...

Стеноз аортального клапана, транскатетерное протезирование аортального клапана

Короткий адрес: https://sciup.org/14116374

IDR: 14116374 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-2-57-65

Текст научной статьи Оценка отдаленных результатов хирургического лечения аортальных пороков у пациентов старшего возраста

Введение. В настоящее время во всем мире стеноз аортального клапана является важной медико-социальной проблемой [1-7]. Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы данная патология занимает третье место после артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца [8–11]. С каждым годом количество больных старше 60 лет с критическим аортальным стенозом, нуждающихся в оперативном лечении, неуклонно растет [9, 12-14] и достигает 15-20 % [15-17]. Проблема выбора эффективного и безопасного лечения для данной категории пациентов стоит наиболее остро [18–19], поскольку без хирургического вмешательства прогноз заболевания крайне неблагоприятный [20-25].

Цель исследования. Провести сравнительный анализ частоты развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов со стенозом аортального клапана, перенесших транскатетерное протезирование аортального клапана или протезирование аортального клапана бесшовным биологическим протезом в условиях искусственного кровообращения.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено комплексное обследование, лечение и динамическое наблюдение 251 пациента со стенозом аортального клапана. Больные были госпитализированы и прооперированы в Центре сердца и сосудов им. М.С. Савичевского ГБУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» г. Екатеринбурга с 2012 по 2018 г. в плановом порядке.

Основной диагноз выставлялся в соответствии с Российскими и Американскими рекомендациями на основании анамнеза, данных физикального обследования и лабораторных анализов, результатов инструментальных методов диагностики.

Средний возраст пациентов на момент обращения составлял 67,62±9,94 года. На момент начала исследования минимальный возраст пациентов составлял 60 лет, а на момент окончания исследования максимальный возраст достигал 79 лет. Всего в исследовании приняло участие 170 (67,7 %) женщин и 81 (32,3 %) мужчина.

Диапазон сроков наблюдения за пациентами составлял в среднем 5,13±2,28 года. С периодичностью 1 раз в 6 мес. после операции проводился сбор жалоб, физикальное исследование, лабораторные и инструментальные обследования.

Проведенное исследование носило характер открытого, когортного, рандомизированного контролируемого, проспективного, продленного.

Критерии включения в исследование: гемодинамически значимый стеноз аортального клапана; возраст старше 60 лет; добровольное информированное согласие на участие в исследовании и операцию протезирования аортального клапана в условиях искусственного кровообращения или транскатетерного протезирования аортального клапана.

Критерии исключения из исследования: возраст менее 60 лет; индекс массы тела более 40 кг/м2; некомпенсированная сопутствующая терапевтическая и/или хирургическая патология со стороны почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких и сис- темы гемостаза; наличие злокачественных новообразований с метастазированием. Для пациентов, нуждающихся в транскатетерном протезировании аортального клапана, к критериям исключения относились: наличие сопутствующей ишемической болезни сердца; активный клапанный инфекционный эндокардит; кальциноз аортального клапана менее 2 степени; расширение синусного отдела аорты более 45 мм; стеноз выходного отдела левого желудочка со средним градиентом более 40 мм рт. ст.; низкое расположение устьев коронарных артерий по отношению к кольцу аортального клапана (менее 1 см); гипоплазия, выраженный кальциноз или извитость подвздошных и бедренных артерий; гемодинамически значимое поражение других клапанов сердца. Для пациентов, направленных на протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения, дополнительным критерием исключения являлся декомпенсированный аортальный стеноз с выраженной митрализацией.

С учетом метода оперативного вмешательства, возраста и наличия/отсутствия противопоказаний для проведения протезирования аортального клапана хирургическим способом все обследуемые пациенты были разделены на две группы. В данном исследовании применена простая рандомизация с использованием таблицы случайных цифр, что позволило обеспечить распределение больных по группам.

В группу I вошло 128 пациентов, которым было выполнено транскатетерное протезирование аортального клапана. В свою очередь данная группа была разделена на 2 подгруппы. В подгруппу А вошли 56 пациентов, которым вследствие тяжести основного заболевания, сопутствующей патологии и выраженности сердечно-сосудистой недостаточности было противопоказано протезирование аортального клапана стандартным открытым способом в условиях искусственного кровообращения (EuroSCORE II более 20 % и STS SCORE более 10 %). В подгруппу В вошли 72 пациента с риском исхода оперативного вмешательства на сердце EuroSCORE II менее 20 % и STS SCORE менее 10 %. Всем пациентам было противопоказано протезирова- ние аортального клапана открытым способом в условиях искусственного кровообращения.

Пациенты группы II (n=123) были сопоставимы с группой I по возрасту (старше 60 лет) и тяжести основного заболевания (EuroSCORE II менее 20 % и STS SCORE менее 10 %). Всем пациентам было проведено протезирование аортального клапана бесшовным биологическим протезом в условиях искусственного кровообращения из минидоступа. Тактика ведения оперативного вмешательства, послеоперационного сопровождения у всех пациентов, включенных в исследование, соответствовала общепринятым стандартам, принятым в Российской Федерации.

Основными причинами стеноза аортального клапана у обследуемых пациентов были (в порядке уменьшения частоты встречаемости): дегенеративные процессы створок аортального клапана, врожденный порок в виде двустворчатого аортального клапана, ревматическое поражение клапана. Необходимо также отметить, что между группами отсутствовали достоверные отличия по частоте встречаемости той или иной патологии в качестве этиологического фактора развития аортального стеноза. Более того, все пациенты были сопоставимы и по форме поражения аортального клапана.

Результаты и обсуждение. Пациентов обследовали через 1, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 мес. после проведенного хирургического лечения, при этом проводили опрос с выявлением жалоб, физикальное обследование, ультразвуковое исследование сердца, стандартное лабораторное обследование, консультации смежных специалистов при необходимости. В обязательном порядке обращали внимание на наличие признаков влияния антикоагулянтов или антиагрегантов: появление немотивированных гематом, повышенная кровоточивость, появление диспепсических расстройств, кровоизлияний, гематурии.

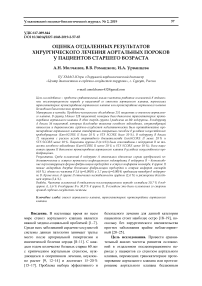

В позднем послеоперационном периоде продолжала наблюдаться положительная динамика клинического состояния пациентов. Так, на момент выписки из стационара одышка беспокоила чуть менее половины прооперированных пациентов, к 1-му мес. их доля снизилась в подгруппе А на 46,2 % (р=0,091), в подгруппе В на 50 % (р=0,049), в группе II на 49,2 % (р=0,001), к 6-му мес. – еще на 28,6 (р=0,51), 12,7 (р=0,78) и 16,8 % (р=0,44) соответственно (рис. 1). Таким образом, через полгода после оперативного лечения одышка осталась менее чем у пятой части пациентов, наибольшая доля которых приходилась на группу II, наименьшая – на подгруппу В (разница – 13,4 %, р=0,82). В дальнейшем доля пациентов с одышкой изменялась незначительно, а эпизоды пароксизмальной ночной одышки регистрировались только у 2 пациентов (1,6 %) группы II.

Периодически возникающее головокружение беспокоило пациентов в единичных случаях за весь период наблюдения и чаще всего было связано не с кардиологическими, а с вертеброгенными причинами в шейном отделе позвоночника.

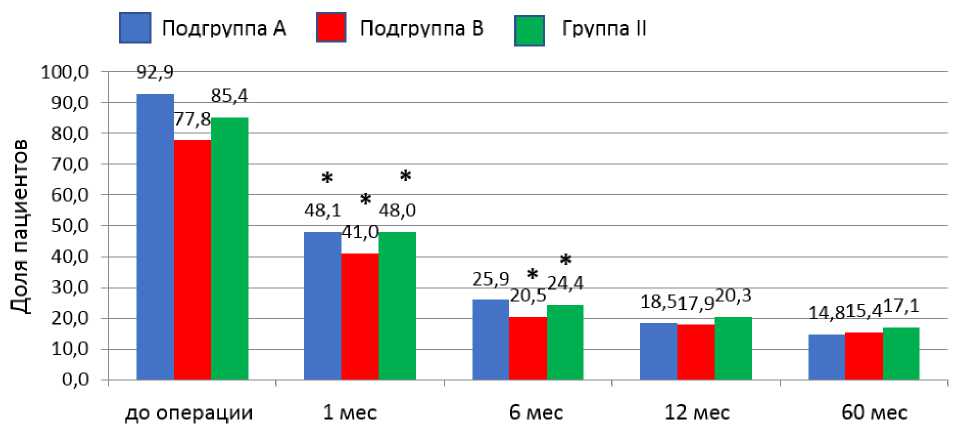

Поздние послеоперационные осложнения включали в себя осложнения со стороны систем органов, а также связанные с нарушением работы протеза. У пациентов подгруппы А осложнения были зафиксированы в 6 случаях (10,7 %), в подгруппе В – в 4 (5,6 %), в группе II – в 38 (30,9 %) случаях. Таким образом, наименьшая частота наблюдалась в подгруппе В: на 47,7 % ниже по сравнению с подгруппой А (р=0,39) и на 81,9 % – по сравнению с группой II (р=0,0006), а наибольшая частота – в группе II: в 2 раза выше по сравнению с подгруппой А (р=0,054) и в 5,5 раза – по сравнению с подгруппой В (р=0,0006). В целом показатель эффективности хирургического лечения в отношении развития поздних послеоперационных осложнений в подгруппе А составил 77,8 %, в подгруппе В – 89,7 %, в группе II – 38,2 %.

Одним из осложнений, проявившимся в среднем через 4,56±0,60 года, стала дисфункции протезов (биодеградация створок биологического протеза: деформация створок, повышение градиента, появление регургитации до 2 ст., выявление фиброза и мелких каль-цинатов на створках протеза), не требующая репротезирования. Подобное зафиксировано в 2 случаях с протезом CoreValve Medtronic (USA) в подгруппе А (33,3 % от всех осложнений в этой группе) и в 8 случаях (n=2 –

Enable 3F и n=6 – PercevalS) – в группе II (21,1 % от всех осложнений в данной груп- пе). Остальные нарушения были связаны с сердечно-сосудистой патологией (рис. 2).

Рис. 1. Доля пациентов с одышкой в динамике наблюдения после оперативного лечения аортального стеноза (* – наличие статистически значимых различий по сравнению с предыдущим сроком наблюдения, р<0,05, критерий χ2 или точный критерий Фишера)

-

■ со стороны протеза

-

■ со стороны сердечнососудистой системы

-

■ прочие заболевания

Рис. 2. Частота осложнений в отдаленном послеоперационном периоде (^ – наличие статистически значимых различий по сравнению с группой II, р<0,05, критерий χ2 или точный критерий Фишера)

Среди осложнений, связанных с нарушениями систем органов, в подгруппе А отмечалось по 2 случая острой церебральной недостаточности (один пациент – геморрагиче- ский и один – ишемический инсульт) и острого протезного инфекционного эндокардита; в подгруппе В – по 2 случая возникновения персистирующей формы фибрилляции предсердий и острого инфаркта миокарда; в группе II также лидировали впервые возникшие фибрилляции предсердий и острый ин- фаркт миокарда (n=6; 4,9 %), однако их частота в 2,6 (р=0,0001) и 1,7 раза (р=0,0014) превышала таковую в подгруппе В (табл. 1).

Таблица 1

|

Осложнение |

Группа I |

Группа II |

||||

|

Подгруппа А |

Подгруппа В |

|||||

|

абс. |

% |

абс |

% |

абс. |

% |

|

|

Острый инфаркт миокарда |

0 |

0 |

2 |

2,8 |

6 |

4,9 |

|

Расширение восходящей аорты |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

2,4 |

|

Расслоение аорты |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0,81 |

|

Фибрилляция предсердий |

0 |

0 |

2 |

2,8 |

9 |

7,3 |

|

Острая церебральная недостаточность |

2 |

3,6 |

0 |

0 |

4 |

3,3 |

|

Острый инфекционный протезный эндокардит |

2 |

3,6 |

0 |

0 |

4 |

3,3 |

Частота развития поздних послеоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов, перенесших хирургическое лечение стеноза аортального клапана

Кроме того, в группе II в 3 случаях (2,4 %) отмечалась нестабильность грудины (у всех пациентов в отдаленном послеоперационном периоде выявлена стабилизация грудины). Расширение восходящей аорты отмечено в 3 (2,4 %) случаях в группе II (пациентам ежегодно выполняется МСКТ грудной аорты и оценивается динамика). У одного из пациентов выявлено расслоение нисходящей аорты. Пациент направлен на процедуру графт-стентирования брюшного отдела аорты.

Первые 4–6 мес. после операции все пациенты получали дезагреганты (клопедогрель и аспирин) или антикоагулянты (варфарин и аспирин) в терапевтических дозах под контролем анализов крови с последующей отменой препаратов. Однофакторный анализ пропорционального риска (Кокса) позволил выявить факторы риска развития осложнений в позднем послеоперационном периоде. Установлено, что возраст и пол пациентов не оказывали значимого влияния на развитие осложнений. Повышали риск поздних послеоперационных осложнений тип доступа (отношение рисков 5,637; 95 % ДИ (1,474–10,745);

р=0,004), наличие такой сопутствующей патологии, как сахарный диабет (отношение рисков 3,938; 95 % ДИ (1,114–8,451); р=0,041) и заболевания сердечно-сосудистой системы (отношение рисков 4,363; 95 % ДИ (1,098–9,132); р=0,032). Необходимо также учитывать, что при сочетании различных факторов результаты могут изменяться, так как более значимый фактор способен вытеснять менее значимый.

Заключение. Таким образом, в течение всего периода исследования после оперативного вмешательства у большинства пациентов отмечалось улучшение общего самочувствия за счет нивелирования таких клинических симптомов, как боль в области сердца и одышка, а также за счет нормализации сердечного ритма. Наиболее выраженная положительная динамика отмечалась в подгруппе В. Частота осложнений в отдаленном послеоперационном периоде составила 10,7 % в подгруппе А, 5,6 % в подгруппе В и 30,9 % в группе II и включала в основном осложнения со стороны органов сердечно-сосудистой системы.

Список литературы Оценка отдаленных результатов хирургического лечения аортальных пороков у пациентов старшего возраста

- Олофинская И.Е., Скопин И.И., Муратов Р.М., Никонов С.Ф., Кахкцян П.В., Бабенко С.И., Нерсисян М.М. Анализ качества жизни больных старше 80 лет с критическим аортальным стенозом после операции протезирования аортального клапана в условиях искусственного кровообращения. Клиническая физиология кровообращения. 2015; 3: 27-33.

- Олофинская И.Е., Скопин И.И., Дарвиш Н.А., Кахкцян П.В., Фарулова И.Ю., Нерсисян М.М. Качество жизни пациентов старшего возраста после сочетанных операций протезирования аортального клапана и каротидной эндартерэктомии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2014; 4: 39-44.

- Демидов Д.П., Астапов Д.А., Богачев-Прокофьев А.В., Железнев С.И. Оценка качества жизни после протезирования аортального клапана биологическими протезами у пациентов пожилого возраста. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2017; 21 (3): 40-47.

- Имаев Т.Э., Комлев А.Е., Акчурин Р.С. Транскатетерная имплантация аортального клапана. Состояние проблемы, перспективы в России. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2015; 11 (1): 53-59.

- Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O., Carabello B.A., Erwin J.P., Fleisher L.A., Jneid H., Mack M.J., McLeod C.J., O'Gara P.T., Rigolin V.H., Sundt T., Thompson A. 2017 AHA/ACC Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol. 2017; 70 (2): 252-289.

- Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O., Carabello B.A., Erwin J.P., Guyton R.A., OGara P.T., Ruiz C.E., Skubas N.J., Sorajja P., Sundt T.M., Thomas J.D. AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol. 2014; 63 (22): 57-185.

- Bekeredjian R., Krumsdorf U., Chorianopoulos E., Kallenbach K., Karck M., Katus H.A., Rottbauer W. Usefulness of percutaneous aortic valve implantation to improve quality of life in patients >80 years of age. Am. J. Cardiol. 2010; 106 (12): 1777-1781.

- Бокерия Л.А., Скопин И.И., Муратов Р.М., Олофинская И.Е., Нерсисян М.М. Изучение результатов хирургического лечения критического аортального стеноза в условиях искусственного кровообращения у больных старше 80 лет. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2016; 58 (1): 41-47.

- Артющик В.В., Пристром М.С., Семененков И.И., Олихвер Ю.А., Чечко Р.Ю., Курсевич В.В. Сенильный кальцинированный аортальный стеноз: современный взгляд на проблему. Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. 2015; 3 (43): 54-58.

- Kevin Phan, Jessie J. Zhou, Nithya Niranjan, Marco Di Eusanio, Tristan D. Yan. Minimally invasive reparative aortic valve replacement: a systematic review and meta-analysis. Ann. Cardiothorac. Surg. 2015; 4 (1): 15-25.

- Himbert D., Descoutures F., Al-Attar N., Iung B., Ducrocq G., Detaint D., Brochet E., Messika-Zeitoun D., Francis F., Ibrahim H., Nataf P., Vahanian A. Results of transfemoral or transapical aortic valve implantation following a uniform assessment in high-risk patients with aortic stenosis. J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 54: 303-311.

- Богачев-Прокофьев А.В. Шарифулин Р.М., Зубарев Д.Д., Журавлева И.Ю., Караськов А.М. Непосредственные результаты транскатетерного протезирования аортального клапана трансаортальным доступом. Российский кардиологический журнал. 2017; 8 (148): 51-58.

- D’Agostino R.B., Grundy S., Sullivan L.M., Wilson P. For the CHD. Risk Prediction Group of the Framingham risk prediction scores. Results of a multiple ethnic group investigation. JAMA. 2011; 286: 180-187.

- Van Mieghem N.M., Schipper M.E., Ladich E., Faqiri E., van der Boon R., Randjgari A., Schultz C., Moelker A., van Geuns R.J., Otsuka F., Serruys P.W., Virmani R., de Jaegere P.P. Histopathology of embolic debris captured during transcatheter aortic valve replacement. Circulation. 2013; 127 (22): 2194-2201.

- Имаев Т.Э., Комлев А.Е., Саидова М.А., Марголина А.А., Акчурин Р.С. Пятилетний опыт транскатетерной имплантации биопротезов аортального клапана в ФГБУ «Российской кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России. Consilium Medicum. 2015; 17 (10): 67-72.

- Далинин В.В., Борисов И.А., Кузнецов А.Н., Андреев Д.Б. Протезирование аортального клапана биопротезом Perceval S. Журнал имени академика Б.В. Петровского. 2017; 4: 31-36.

- Shrestha M., Fischlein T., Meuris B., Flameng W., Carrel T., Madonna F., Misfeld M., Folliguet T., Haverich A., Laborde F. European multicentre experience with the sutureless Perceval valve: clinical and hemodynamic outcomes up to 5 years in over 700 patients. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2016; 49 (1): 234-241.

- Синьков А.В. Современные подходы к диагностике аортального стеноза. Сибирский медицинский журнал. 2017; 151 (4): 53-57.

- Lindman B.R., Patel J.N. Multimorbidity in Older Adults with Aortic Stenosis. Clin. Geriatr. Med. 2016; 32: 305-314.

- Тарасов Р.С., Ганюков В.И. Исходы транскатетерной имплантации аортального клапана: динамика клинического статуса и ремоделирования сердца. Эндоваскулярная хирургия. 2017; 4 (3): 203-212.

- Yang C., Li D., Mennett R., Hammond J., Zhang G., Chen D., Gallagher R. Urgent aortic valve replacement in octogenarians: does an 'urgent' status increase morbidity and mortality? J. Heart Valve Dis. 2012; 21 (4): 87-93.

- Cribier A. Development of transcatheter aortic valve implantation (TAVI): A 20-year odyssey Implantation de valves aortiques par voiepercutanee: uneodyssee de 20 ans. Archives of Cardiovascular Diseases. 2012; 105 (3): 146-152.

- Binder R.K., Webb J.G., Toggweiler S., Freeman M., Barbanti M., Willson A.B., Alhassan D., Hague C.J., Wood D.A., Leipsic J. Impact of post-implant SAPIEN XT geometry and position on conduction disturbances, hemodynamic performance, and paravalvular regurgitation. JACC Cardiovasc. Interv. 2013; 6: 462.

- Petzina R., Lutter G., Wolf C., Kuhl C., Freitag-Wolf S., Panholzer B., Bramlage P., Frey N., Cremer J., Frank D. Transaortic transcatheter aortic valve implantation: experience from the Kiel study. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2017; 24 (1): 55-62.

- Collas V.M., Caroline M., Heyning Van De, Paelinck B.P., Rodrigus I.E., Vrints C.J., Bosmansa J.M. Validation of transcatheter aortic valve implantation risk scores in relation to early and mid-term survival: a single-centre study. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2016; 22 (3): 273-279.