Оценка отдалённых социально-геоэкологических последствий добычи свинцово-цинковой руды на острове Вайгач

Автор: Мискевич И.В., Котова Е.И.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Социально-экономическое развитие

Статья в выпуске: 58, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье дана оценка возможных негативных геоэкологических последствий для жителей посёлка Варнек от разработки месторождения полиметаллических руд на юго-западе острова Вайгач в первой половине XX в. Рассматривалось накопление тяжёлых металлов в водорослях лагунных устьев рек Красная (контрольный участок) и Варкуцъяха (фоновый участок). На водосборе р. Красной располагается заброшенный рудник по добыче свинцово-цинковой руды, на котором остались её отвалы. Получены данные, что в устье этой реки происходит значительное, по сравнению с фоновым участком, накопление тяжёлых металлов в нитчатых водорослях и в фукусах. При этом зафиксировано содержание в водорослях контрольного участка свинца, превышающего допустимую санитарную норму в 4,8 раза. Сделано предположение, что при использовании в пищу водорослей водоплавающими птицами и рыбой (через зоопланктон и зообентос) свинец в сверхнормативных концентрациях может поступать в организмы местных ненцев, для которых лов рыбы и охота на дичь стали основным занятием в условиях наблюдаемой безработицы. Для предотвращения возможных негативных последствий добычи полиметаллических руд на организм человека даны рекомендации о том, каких участков на острове следует избегать при обустройстве стационаров и баз для проведения мероприятий в рамках деятельности природного заказника «Вайгач» и для развития туризма.

Остров вайгач, добыча руды, устья рек, свинец, водоросли, накопление, здоровье человека

Короткий адрес: https://sciup.org/148330961

IDR: 148330961 | УДК: [504.4:550.75:553.44](470.111.8)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.58.38

Текст научной статьи Оценка отдалённых социально-геоэкологических последствий добычи свинцово-цинковой руды на острове Вайгач

DOI:

Удалённость арктических территорий обеспечивает определённую степень защиты окружающей среды от антропогенного загрязнения. Несмотря на это, сегодня проблема загрязнения арктических экосистем стоит очень остро [1]. Следует учитывать, что освоение минеральных ресурсов российской территории Арктики в первой половине XX в. и в 50–60-х гг. XX в. велось практически без необходимого учёта интересов коренного населения. Такая хозяйственная деятельность осуществлялась практически без соблюдения природоохранных мер. При этом возникала опасность для здоровья людей при миграции в природной среде токсичных веществ. Их попадание в организм человека происходило при употреблении в пищу объектов охоты и рыбного промысла, ягод, грибов, а также снега и льда для питьевых целей с высоким содержанием антропогенных аэрозолей. В данном отношении наибольшее внимание уделялось оценкам влияния на население российского Севера радионуклидов в период проведения ядерных испытаний на Новой Земле [2–3]. Однако для других токсичных веществ, включая ряд тяжёлых металлов, исследования по данному направлению проводились в крайне ограниченных масштабах. В настоящее время на территории российской Арктики находится большое количество заброшенных или законсервированных без какой-либо рекультивации участков добычи полезных ископаемых, разработанных несколько десятилетий назад. Их влияние на здоровье жителей российского Севера в целом изучено очень слабо, и имеющиеся исследования по данной теме носят описательный характер без упоминания конкретных уровней содержания токсичных веществ в природной среде. Современные знания об арктических эстуариях в большинстве своём основаны на исследованиях нескольких крупных систем [4].

На территории Ненецкого автономного округа возможные негативные последствия для ненцев — коренных жителей посёлка Варнек — могла вызвать добыча свинцовоцинковых руд. Она проводилась в период с 1931 по 1934 гг. ХХ в. на юго-западе острова Вай-гач. Здесь функционировал рудник «Раздельный», входивший в систему ГУЛАГа, который был первым в Арктике местом промышленной добычи полиметаллических руд. Объём их добычи составил около 11 тыс. т руды [5]. В 1935 г. добыча руды была прекращена из-за затопления шахт грунтовыми водами вследствие отсутствия в те годы системы откачки воды из шахт. Разработка месторождения велась в период кратковременного потепления в западном секторе российской Арктики, наблюдавшегося в 20–40 гг. прошлого века [6], и вероятнее всего этот фактор не был принят во внимание при учёте уровня и объёмов грунтовых вод. Кроме этого, разведочные шахты и траншеи для обоснования добычи медной руды имеются в районе губы Дыроватой, для обоснования добычи медно-цинковых руд — в районе губы Долгой в северной части Вайгача [7]. Добыча и разведка полиметаллических руд велась без соблюдения каких-либо природоохранных мер и производства рекультивационных мероприятий.

Угроза здоровью человека при наличии высоких концентраций тяжёлых металлов в окружающей среде обычно возникает при их попадании в организм человека через пищу. В питании жителей посёлка Варнек основную роль играет рыба (омуль, голец, хариус, горбуша, сиг, полярная камбала) и дичь (различные виды гусей и уток). Оленина в этом плане в последние годы из-за малочисленности выпасаемых на Вайгаче оленей и возрастания дороговизны их мяса стала уступать свои позиции, которые она занимала в прошлом веке. Поступление свинца, цинка и других тяжёлых металлов в ткани рыбы и водоплавающих птиц будет иметь место при употреблении ими загрязненных гидробионтов: зоопланктона и зообентоса. В свою очередь, накопление токсичных веществ в зоопланктоне и зообентосе будет происходить при употреблении ими в пищу продуктов деструкции водорослей и водной растительности. Гуси и травоядные утки также могут непосредственно питаться нитчатыми водорослями и водной растительностью.

Вынос тяжёлых металлов с участков добычи полиметаллических руд происходит через сеть дренажных микроводотоков. Далее они поступают в реки и ручьи острова Вайгач и затем в воды Баренцева моря. Максимальное накопление тяжёлых металлов в водных экосистемах при их транзите с суши в море, согласно модели академика Лисицына А.П. [8], должно наблюдаться на коагуляционно-сорбционной ступени маргинального фильтра во фронтальном разделе в зоне смешения речных и морских вод. На участке локализации данного фронтального раздела должно происходить максимальное накопление тяжёлых металлов в донных отложениях и в водной растительности.

В последние годы интерес к ресурсам Арктики увеличился. Появляются проекты по освоению арктических месторождений, и не только нефтегазовых. Так, например, месторождение «Павловское» на острове Южный, архипелаг Новая Земля, является одним из са- мых крупных месторождений свинца и цинка, а также богато серебром. Проект разработки месторождения, которую будет осуществлять «Первая рудная компания», дочерняя структура «Росатома», уже успешно прошёл экологическую экспертизу. Для реализации принципа рационального природопользования необходима информация о состоянии и возможных изменений окружающей среды не только территории, предполагаемой к освоению, но и прилегающих районов. Полученные в данной работе результаты могут быть полезны при оценке последствий добычи свинцово-цинковой руды в Арктике.

Материалы и методы

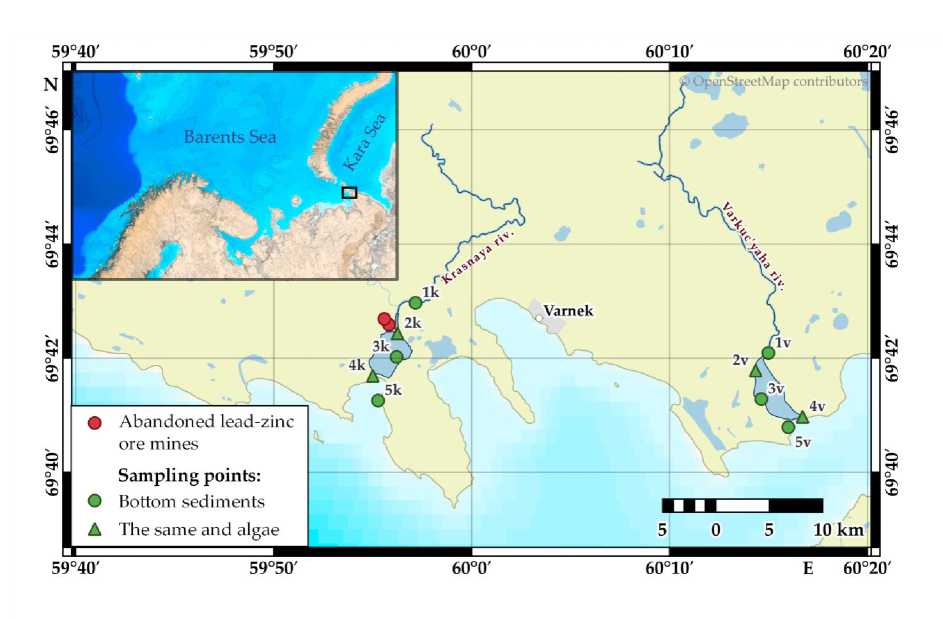

Летом 2023 г. сотрудниками Северо-Западного отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН были проведены комплексные гидрологические, гидрохимические и гидробиологические экспедиционные исследования двух лагунных устьев малых рек Красная и Варкуцъяха (рис. 1). Они расположены в юго-западной части острова Вайгач на примерно одинаковом удалении от п. Варнека (около 5 км) и впадают в пролив Югорский

Шар, разделяющий Баренцево и Карское моря.

Рис. 1. Карта-схема расположения районов работ ( заброшенные свинцово-цинковые рудники; точки отбора проб: донные отложения то же самое и водоросли).

Отбор проб водорослей осуществлялся на двух створах в каждом устье реки. Первый створ располагался на речных границах устьевых лагун. Второй створ располагался на мор- ских границах лагун.

После отбора пробы водорослей высушивались и измельчались. Концентрации тяжёлых металлов определялись по методике ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 в Центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ имени М.В. Ломоносова.

Для измерений колебаний уровня воды на полусуточных станциях использовались водомерные рейки с привязкой к условному нулю поста. Для наблюдений за температурой воды, солёностью (минерализацией) и кислородом применялся многопараметрический анализатор жидкости Multi 3420 фирмы WTW (Германия).

Результаты и обсуждение

На водосборе реки Красной в прошлом веке велась промышленная добыча свинцовоцинковых руд. В 2023 г. на участке добычи свинцово-цинковой руды было обнаружено 2 разрушенные шахты (рис. 2) с отвалами невывезенной руды и 10 траншей (микрокарьеров) длиной 5–19 м каждая. С территории разрушенных шахт дренажные (ливневые) и подземные воды поступают в реку Пайхаяхато, которая, в свою очередь, впадает в устье реки Красной.

На водосборе реки Варкуцъяхи какая-либо хозяйственная деятельность не осуществлялась. Данная река рассматривалась как фоновая.

Рис. 2. Внешний вид разрушенной шахты с наличием отвалов свинцово-цинковой руды на водосборе реки Красной (июль 2023 г.).

Солёность вод на речных границах устьевых лагун (первый створ наблюдений) за приливо-отливной цикл колебалась в диапазонах 18,1–24,8‰ в устье р. Красной и 7,8–23,3‰ — в устье р. Варкуцъяхи. Солёность воды на морских границах лагун (второй створ наблюдений) в течение приливо-отливного цикла практически не менялась и составила 25,2‰ в устье р. Красной и 25,4‰ — в устье р. Варкуцъяхи.

Сведения по содержанию тяжёлых металлов в пробах водорослей в рассматриваемых устьях рек приведены в табл. 1.

Таблица 1

Содержание тяжёлых металлов в водорослях устьев рек острова Вайгач летом 2023 г.

|

Расстояние от морской границы устья реки |

Вид макрофита |

Концентрации металлов, мг/кг |

|||||

|

As |

Cu |

Mn |

Ni |

Pb |

Zn |

||

|

Устье реки Красная |

|||||||

|

1 км |

Fucus distichus |

15,0 |

0,89 |

99 |

4,3 |

0,34 |

13 |

|

3 км |

Ulva prolifera |

3,4 |

2,5 |

830 |

4,7 |

2,4 |

50 |

|

Устье реки Варкуцъяха |

|||||||

|

1 км |

Fucus distichus |

5,6 |

1,1 |

360 |

4,0 |

<0,25 |

20 |

|

3 км |

Ulva prolifera |

8,7 |

1,4 |

440 |

4,0 |

0,46 |

31 |

Согласно полученным данным, в устье реки Красной (контрольный участок) наблюдается заметное превышение содержания в нитчатых эстуарных водорослях Ulva prolifera всех исследуемых металлов, за исключением мышьяка. Однако в морских водорослях содержание мышьяка в устье р. Красной (контрольный участок) было значительно выше, чем в устье р. Варкуцъяхи (фоновый участок). Здесь необходимо отметить, что максимальная разница между содержанием металлов в водорослях на фоновом и контрольном участке наблюдалась для свинца, входящего в состав добываемых полиметаллических руд. В итоге следует предположить, что нами зафиксированы удалённые негативные последствия добычи свинцово-цинковых руд для экосистемы реки Красной, которые могли бы отрицательно сказаться на здоровье жителей посёлка Варнек, но они избегают посещения данного участка для лова рыбы из-за отсутствия здесь её промысловых запасов. В то же время в устье р. Вар-куцъяхи имеется рыбацкая изба, и здесь ежегодно ловят рыбу (гольца, омуля, в нечётные годы — горбушу) и занимаются охотой. При этом следует учитывать, что для местных ненцев лов рыбы и охота на дичь стали основным занятием в условиях наблюдаемой высокой безработицы.

Попадание свинца и других металлов с рудного участка происходит двумя путями. Оно может иметь место за счёт поступления в устье р. Красной сильно закисленных дренажных вод с многочисленных отвалов руды, не вывезенных на переработку после остановки работы шахт. Закисленные дождевые и талые воды способствуют постепенному выщелачиванию свинца и других металлов из отвалов руды в поверхностные и поземные воды.

По данным исследований снежного покрова Вайгача, проведённых в марте 2024 г., снег на острове был сильно закислен: величина рН колебалась в диапазоне 4,38–4,80 при нижнем диапазоне предельно допустимого значения для поверхностных вод этого показателя 6,5.

Вторым путём миграции значительных концентраций металлов в эстуарий р. Красной является разгрузка подземных вод с участка разрабатываемого месторождения полиметаллических руд. Она возрастает за счёт потепления климата на территории Арктики в последние десятилетия. По некоторым прогнозам, данный процесс может продолжаться и в последующие десятилетия [9]. На рассматриваемом участке добычи руды деструкция многолетнемёрзлых пород, обогащённых свинцом и цинком, увеличивается за счёт проникновения к ним теплого воздуха через разрушенные шахты.

Предельно допустимое содержание свинца в водорослях, согласно Техническому регламенту Таможенного Союза 1, составляет 0,5 мг/кг. Получаем, что зафиксированная максимальная концентрация свинца в водорослях устья р. Красная превышает вышеуказанный норматив в 4,8 раза.

У ненцев не принято использовать водоросли в пищу, но не исключается попадание в их организм сверхнормативных концентраций свинца на рассматриваемом участке острова через рыбу и водоплавающую дичь, которые питаются этими водорослями или гидробионтами, также их потребляющими. Свинец по гигиеническим нормам имеет первый класс опасности: при попадании в организм человека он повышает кровяное давление, нарушает деятельность нервной системы, печени, почек, снижает репродуктивную функцию, способен поразить все отделы головного мозга.

Заключение

Таким образом, в районах добычи полиметаллических руд на острове Вайгач может наблюдаться повышенное содержание тяжёлых металлов в различных видах водной флоры и фауны. Однако их высокие концентрации, по всей вероятности, могут наблюдаться только на локальных участках, характерные размеры которых составляют десятки–сотни метров .

В целом поднятая проблема не имеет особой актуальности для постоянных жителей посёлка Варнек и приезжающих сюда на отдых (каникулы) их родственников с материка. Тем не менее, учитывая возможность вовлечения местного населения в работы, связанные с деятельностью Государственного природного заказника «Вайгач», а также планируемого расширения развития туризма на острове, не исключено их ежегодное пребывание в районах добычи полиметаллических руд достаточно продолжительное время (несколько недель и более).

Для исключения негативных последствий от пребывания в подобных районах рекомендуется не создавать какие-либо стационары и базы (лагеря) в устьях рек и около озёр, куда поступает дренажный сток с участков разведочной и промышленной добычи полиметаллических руд.

К ним следует отнести следующие участки:

-

• побережье полуострова, на котором располагался рудник «Раздельный» (район мыса Раздельный в проливе Югорский Шар);

-

• устье реки Красной;

-

• озеро Пайпахто;

-

• устье реки Красный Яр;

-

• устье реки Янгорей;

-

• озеро Хэхэто;

-

• побережье губы Дыроватой.

Здесь следует заметить, что планируемая организация туристической базы на северо-востоке Вайгача в районе мыса Болванский Нос (на месте бывшей погранзаставы) не будет испытывать опасности от миграции тяжёлых металлов в окружающую среду.

Список литературы Оценка отдалённых социально-геоэкологических последствий добычи свинцово-цинковой руды на острове Вайгач

- Gauthier P.T., Blewett T.A., Garman E.R., Schlekat C.E., Middleton E.T., Suominen E., Crémazy A. Environmental risk of nickel in aquatic Arctic ecosystems // Science of the Total Environment. 2021. Vol. 797. Art. 148921. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148921 EDN: WXUNDQ

- Ткачев А.В., Добродеева Л.К., Исаев А.И., Подъякова Т.С. Диагноз уточняется. Отдаленные последствия ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля в период c 1955 по 1962 г. // Атом без грифа "секретно" [Кн. 2]. Москва: Внешторгиздат, 1996. С. 9-20.

- Шубик В.М. Последствия ядерных испытаний на Новой Земле. Сообщение 2. Здоровье жителей Крайнего Севера, проживающих вблизи Северного ядерного полигона // Медицина экстремальных ситуаций. 2011. № 4 (38). С. 71-79. EDN: TJHVTJ

- McClelland J.W., Holmes R.M., Dunton K.H., Macdonald R.W. The Arctic Ocean Estuary // Estuaries and Coasts. 2012. Vol. 35. Pp. 353-368. DOI: 10.1007/s12237-010-9357-3 EDN: PGFOVX

- Виттенбург П.В. Рудные месторождения острова Вайгач и Амдермы. Москва; Ленинград: Издательство Главсевморпути, 1940. 173 с.

- Малинин В.Н., Вайновский П.А., Митина Ю.В. О потеплении Арктики 20-40-х годов // Труды II Всероссийской конференции "Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития" (Санкт-Петербург, 2018 г.). Санкт-Петербург, 2018. С. 422-426. EDN: YYMIGD

- Онякова А.М. История открытия и полезные ископаемые острова Вайгач как пример освоения минеральных ресурсов Арктического региона // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 51-6. С. 64-67. DOI: 10.18411/lj-06-2019-139 EDN: BCDUAV

- Лисицын А.П. Маргинальный фильтр океанов // Океанология. 1994. Т. 4. № 5. С. 735-747. EDN: YJGOHJ

- Анисимов О.А., Кокорев В.А. Климат в арктической зоне России: анализ современных изменений и модельные проекции на XXI век // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2016. № 1. С. 61-70. EDN: WGBHYT