Оценка отдельных элементов биологизации в полевом опыте центра точного земледелия

Автор: Беленков А.И.

Журнал: Фермер. Черноземье @vfermer-chernozemye

Рубрика: Вести из Тимирязевки

Статья в выпуске: 10 (31), 2019 года.

Бесплатный доступ

Напомним, что в 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте с чередованием культур: викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень

Короткий адрес: https://sciup.org/170178200

IDR: 170178200

Текст научной статьи Оценка отдельных элементов биологизации в полевом опыте центра точного земледелия

Оценка отдельных элементов биологизации в полевом опыте центра точного земледелия

Н апомним, что в 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте с чередованием культур: викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень.

В опыте изучаются два фактора – технологи возделывания полевых культур (фактор А) и приемы основной обработки почвы (фактор В). В данной статье рассматривается только один фактор – В. Схемой опыта предусмотрены следующие приемы основной обработки почвы: отвальная на 20-22 см под все культуры севооборота, которая изучалась в сравнении с нулевой (без обработки) под викоовсяную смесь и озимую пшеницу и минимальной на 12-14 см под картофель и ячмень. Следует добавить, что культуры возделывались с применение минеральных комплексных удобрений с предпосевным внесением нор- мой 300 кг/га под вику + овес, озимую пшеницу и ячмень, 1 т/га под картофель в расчете на соответствующую планируемую урожайность.

В связи с этим, в качестве элементов биологизации земледелия в опыте рассматривается пожнивной посев горчицы на сидерат после уборки озимой пшеницы, послеуборочное использование соломы озимой пшеницы и ячменя, заделка в почву растительных остатков всех культур зернопропашного севооборота.

В течение пяти лет определялась масса пожнивнокорневых растительных остатков по культурам севооборота (таблица 1).

Обнаружено, что как накопление растительных остатков полевыми культурами, так и их урожайность зависели от технологии возделывания, агроклиматических условий, приема обработки почвы. Анализируя количество пожнивно-корневых остатков, накопленное по отдельным годам различными культурами, следует отметить, что викоовсяная смесь только в отдельные годы, при благоприятных условиях для минимальных обработок, большую массу растительных остатков накапливала на прямом посеве (2014 и 2016 гг.). В остальной период наблюдалось преимущество вспашки, особенно в «провальном»

Таблица 1. Масса пожнивно-корневых остатков и урожайность культур по вариантам опыта, т/га

По озимой пшенице картина складывалась следующим образом. Поскольку в среднем за 5 лет прямой посев накапливал растительных остатков на 0,25 т/га больше отвальной обработки, прежде всего из-за 2014 г., когда разница в урожае между вариантами составила порядка 1,7 раз, то и накопление пожнивно-корневых остатков было в пользу нулевого варианта. В относительно благоприятный по метеоусловиям период наблюдалось преимущество вспашки. Однако, в среднем за период исследований, нулевая обработка имела преимущество в сравнении с отвальной по урожайности 0,28 т/га. Это свидетельствует о возможности в условиях Нечерноземья под зерновые культуры, в отдельных случаях, применять прямой посев с минимальными затратами.

Ячмень практически одинаково реагировал на приемы основной обработки, имея преимущество минимальной над отвальной в 2014 и 2018 гг., в остальной период приоритет за вспашкой. Соответственно накапливались и масса растительных остатков под посевами ячменя по вариантам опыта. Средняя за 5 лет разница по массе корней и жнивья находилась на уровне 0,11 т/га, по урожайности культуры она составляла 0,15 т/га в пользу вспашки.

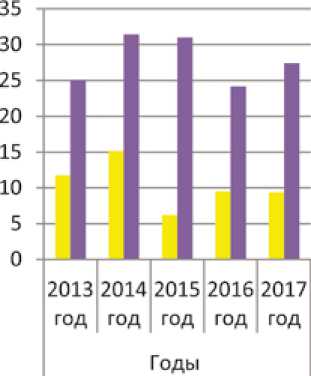

Рисунок 1 содержит информацию по массе сидеральной горчицы, возделываемой пожнивно после уборки озимой пшеницы под урожай картофеля будущего года. По большинству лет отвальная обработка достоверно опережала минимальную по растительной массе горчицы, заделываемой в почву. Только в 2015 и 2016 гг. ее биомасса по вариантам опыта статистически не отличалась. В среднем за 5 лет отвальный вариант имел преимущество над минимальным на 1.4 т/га. Как элемент биологизации данный прием – запашка сидеральной горчицы, в т. ч. послужил причиной более высокой урожайности картофеля по первой обработке. Средняя урожайность культуры по вспашке опережала минимальную обработку на 3,1 т/га.

Таким образом, подчеркиваем необходимость формирования гомогенного глукбокоокультуренного слоя почвы

Масса пожнивной горчицы, т/га отвальная

■ Урожайность картофеля в следующем году, т/га отвальная

-

■ Масса пожнивной горчицы, т/га минимальная

-

■ Урожайность картофеля в следующем году, т/га минимальная

Рис. 1. Масса пожнивной горчицы и урожайность картофеля по вариантам опыта ЦТЗ, т/га

Таблица 2. Поступление элементов питания с растительными остатками и их вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)

|

Культура |

Обработка почвы |

Азот |

Фосфор |

Калий |

|||

|

поступление* |

вынос |

поступление* |

вынос |

поступление* |

вынос |

||

|

отвальная |

125 |

133 |

35 |

36 |

108 |

112 |

|

|

Вика + овес |

нулевая |

120 |

116 |

27 |

31 |

80 |

104 |

|

Озимая пшеница |

отвальная |

159 |

206 |

26 |

31 |

69 |

104 |

|

нулевая |

57 |

181 |

18 |

53 |

58 |

115 |

|

|

отвальная |

106 |

226 |

25 |

72 |

164 |

139 |

|

|

Картофель |

минимальная |

90 |

197 |

22 |

66 |

137 |

120 |

|

Ячмень |

отвальная |

154 |

196 |

112 |

36 |

64 |

74 |

|

минимальная |

154 |

208 |

91 |

38 |

69 |

88 |

|

* – поступило в почву с растительными остатками с.-х. культур, в т.ч. с сидератом под картофель.

при выращивании картофеля за счет проведения качественной обработки отвальным плугом, что обеспечивало наиболее полноценное развитие культуры.

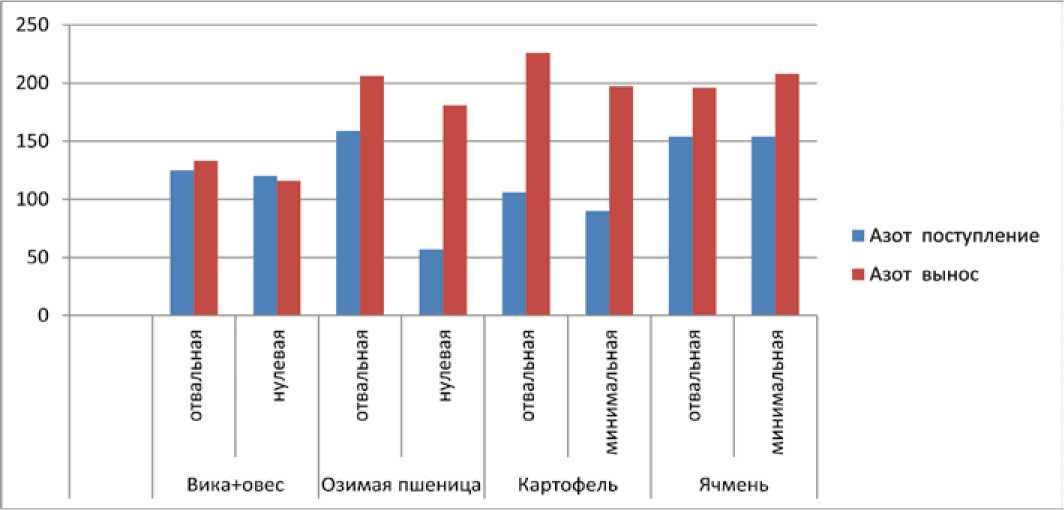

Важно проследить количество поступивших с пожнивнокорневыми остатками полевых культур элементов питания в почву и определить их вынос с урожаем (таблица 2).

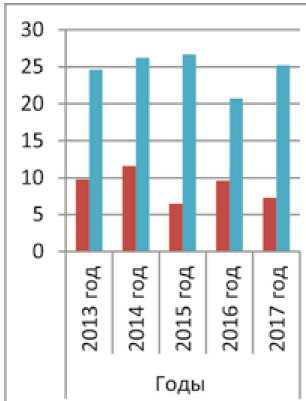

Следует заметить, что поступление азота с растительными остатками только по вике с овсом превышало над выносом из почвы, по остальным культурам наблюдался дефицит, который покрывался за счет минеральных комплексных удобрений, вносимых перед посевом (рисунок 2).

Наибольший дефицит азота отмечался на картофеле, несмотря на заделку с осени под культуру горчицы на сидерат в предыдущий год. В связи с этим, под картофель вносилось порядка 1 т/га минеральных удобрений, что позволило покрыть дефицит.

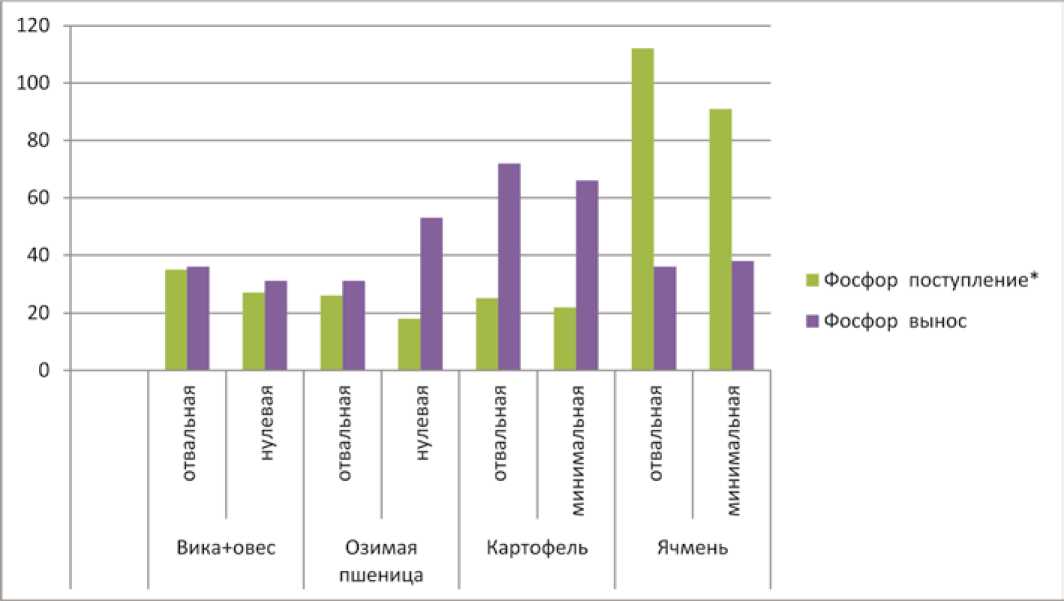

Паритет между внесением и выносом фосфора проявлялся на викоовсяной смеси по вспашке (рисунок 3).

Незначительное превышение выноса над поступлением фосфора наблюдалось на прямом посеве этой культуры и на обоих вариантах по озимой пшенице. Более дефицитным в отношении баланса фосфора сложилась ситуация на картофеле. Разница между поступлением и выносом фосфора пропашной культурой оказалась около 3 раз в пользу расходной статьи баланса элемента. На ячмене поступление фосфора с пожнивно-корневыми остатками превосходило вынос практически в 3 раза.

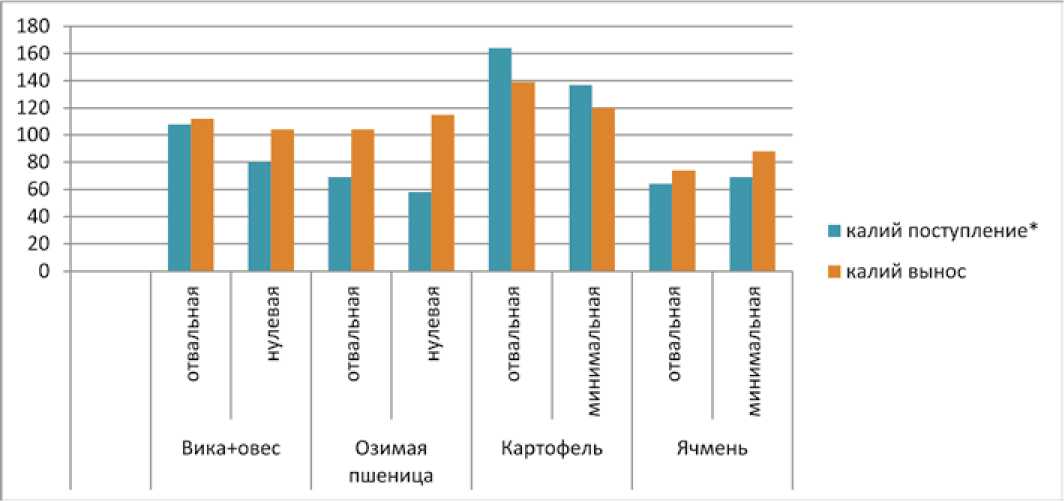

Относительно содержания калия в почве следует отметить превышение расходной части над приходной по большинству культур, за исключением картофеля (рисунок 4).

Кормовая вика с овсом и зерновые культуры испытывали различной степени дефицит обменного калия, кото-

Рис. 2. Поступление азота с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)

Рис. 3. Поступление фосфора с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)

Рис. 4. Поступление калия с растительными остатками и его вынос с урожаем с.-х. культур, кг/га (в среднем за 2014-2018 гг.)

рый покрывался за счет внесения минеральных удобрений перед посевом культуры.

Обобщая результаты наших исследований, следует подчеркнуть, что биологизация севооборотов в современном земледелии имеет важное практическое значение, которое следует учитывать при планировании системы удобрения под культуры, выборе приемов обработки почвы, определении возможности качественной заделки пожнивных и корневых остатков при минимальной и, особенно, нулевой обработке. Более эффективными и рациональными приемами биологизации, на наш взгляд, помимо приводимых, является посев многолетних трав в севооборотах и использование навоза. Однако, первый прием можно рекомендовать в основном в зонах достаточного увлажнения (НЧЗ, ЦЧЗ). Что касается применения навоза, то в большинстве хозяйств поголовье животных сокращено до минимума или оно отсутствуют полностью, поэтому данный вопрос требует скорого и обязательного решения.

Беленков А.И., Российский ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева f