Оценка отдельных компонентов проявления быстроты у детей дошкольного возраста (гендерный аспект)

Автор: Артамонова Т.В., Спирина И.К., Сергеев В.Н.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В статье рассматривается вопрос понимания специфики процесса становления психомоторной функции у мальчиков и девочек 4-6 лет, отражением которой является уровень проявления быстроты двигательных действий. Как известно, физиологический механизм проявления быстроты связан, прежде всего, со скоростными характеристиками нервных процессов и представляется как многофункциональное свойство центральной нервной системы. В возрасте 4-6 лет происходит интенсивная морфологическая и функциональная перестройка всех систем организма и, не смотря на то, что темпы психомоторного развития ребенка могут широко варьировать, сохраняется определенная последовательность в развитии двигательных и психических функций. Поэтому одной из наиболее важных проблем в области педагогики является вопрос изучения психомоторики детей дошкольного возраста. Предпринятое исследование может существенно приблизить специалистов к пониманию не только возрастной, но и гендерной динамики перестройки структуры моторики дошкольников. Цель исследования - обосновать динамику изменения отдельных компонентов быстроты как двигательной способности у дошкольников на основе сравнительной оценки особенностей проявления отдельных компонентов психомоторики. Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование (бег на 10 м (с)), психофункциональное тестирование (простая зрительно-моторная реакция с элементарным моторным компонентом (измерение осуществлялось с помощью рефлексометра), с; реакция на движущийся объект (РДО) с элементарным моторным компонентом, с; максимальная частота движений руки за 10 с (теппинг-тест)), методы математической статистики. Результаты исследования. Общее время реакции у дошкольников с возрастом (с 4 до 6 лет) неуклонно уменьшается как за счет сокращения латентного периода, так и благодаря уменьшению продолжительности моторной реакции. Латентный период составляет более половины продолжительности общего времени реакции. Периоды наибольшего улучшения показателя РДО отмечаются у мальчиков пяти и у девочек четырех лет. В 4 года результат в беге на 10 м заметно отличается у детей разного пола, но к 6-ти годам скорость пробегания данного отрезка дистанции у мальчиков и девочек практически не отличается. На пятом году жизни наиболее выраженные сдвиги зафиксированы при измерении времени моторной реакции и общего времени реакции левой руки, а на шестом динамика изменения показателей быстроты принципиально меняется по многим тестам - практически по всем показателям (кроме времени моторной реакции и частоты движения руки) преимущество остается за девочками Заключение. В результате изучения особенностей проявления быстроты дошкольников 4-6 лет установлено, что динамика изменения психомоторных показателей быстроты отличается у мальчиков и девочек в разные возрастные периоды. В большинстве случаев гендерные изменения на пятом году жизни диаметрально противоположны изменениям на шестом году жизни.

Быстрота, психомоторные показатели, дошкольники

Короткий адрес: https://sciup.org/142234216

IDR: 142234216 | УДК: 373.203.71

Текст научной статьи Оценка отдельных компонентов проявления быстроты у детей дошкольного возраста (гендерный аспект)

Актуальность. Как известно, быстрота является комплексным двигательным качеством человека. Физиологический механизм проявления быстроты связан, прежде всего, со скоростными характеристиками нервных процессов и представляется как многофункциональное свойство центральной нервной системы. Говоря о природе этого качества, одни специалисты утверждают, что физиологической основой быстроты является лабильность нервно-мышечного аппарата, другие считают, что важную роль в проявлении быстроты играет подвижность нервных процессов [3, с.81-96; 5, с.58-65]. Однако, не вызывает сомнения психомоторная природа данной двигательной способности.

В теоретическом и методическом плане важными являются данные, свидетельствующие об определен- ной возрастной изменчивости структуры моторики в целом и быстроты, в частности. Как известно, на первых этапах онтогенеза психика и моторика детей находятся в неразрывном единстве. Именно в возрасте 4-6 лет происходит интенсивная морфологическая и функциональная перестройка всех систем организм. При этом известно, что темпы психомоторного развития ребенка могут широко варьировать, однако во всех случаях сохраняется определенная последовательность в развитии двигательных и психических функций [1, с.207209; 2; 4, с.176-181]. Поэтому одной из наиболее важных проблем в области педагогики является вопрос изучения психомоторики детей дошкольного возраста.

В современной литературе достаточно много данных об особенностях онтогенетического развития различных сторон двигательной функции детей, но, к сожалению, нет данных о становлении психомоторной функции у детей разного пола.

На наш взгляд, понимание специфики процесса становления психомоторной функции у мальчиков и девочек 4-6 лет, отражением которой является уровень проявления быстроты двигательных действий, может существенно приблизить специалистов к пониманию не только возрастной, но и гендерной динамики перестройки структуры моторики дошкольников.

Изучению данного вопроса посвящено представленное исследование.

Цель исследования – обосновать динамику изменения отдельных компонентов быстроты как двигательной способности у дошкольников на основе сравнительной оценки особенностей проявления отдельных компонентов психомоторики.

Методы исследования . Проведены измерения различных показателей быстроты у детей 4 (n=22), 5 (n=22) и 6 (n=22) лет. Использовались следующие контрольные испытания: бег на 10 м (с), простая зрительно-моторная реакция с элементарным моторным компонентом (измерение осуществлялось с помощью рефлексометра), с; реакция на движущийся объект (РДО) с элементарным моторным компонентом, с; максимальная частота движений руки за 10 с (теппинг-тест).

Результаты исследования . Общее время реакции у дошкольников с возрастом (с 4 до 6 лет) неуклонно уменьшается как у мальчиков (с 0,80 до 0,52 с), так и у девочек (с 0,93 до 0,54 с) (таблица). Латентный период составляет более половины продолжительности общего времени реакции (у мальчиков от 54,7 до 62,2 %, у девочек от 51,8 до 68,1 %). С возрастом продолжительность сенсорного периода достоверно снижается (у мальчиков с 0,46 до 0,21 с; у девочек с 0,33 до 0,22 с). Время моторной реакции также с возрастом существенно уменьшается (у мальчиков с 0,32 до 0,21 с; у девочек с 0,57 до 0,25 с).

Таким образом, у дошкольников время общей реакции изменяется как за счет сокращения латентного периода, так и благодаря уменьшению продолжительности моторной реакции.

Таблица.

Результаты показателей быстроты движений у детей 4-6 лет

|

Контрольные тесты |

Возраст, лет |

|||

|

пол |

4 |

5 |

6 |

|

|

Время моторной реакции правой руки, с |

м |

0,32 |

0,28 |

0,21 |

|

ж |

0,57 |

0,31 |

0,25 |

|

|

Время моторной реакции левой руки, с |

м |

0,29 |

0,27 |

0,20 |

|

ж |

0,33 |

0,22 |

0,22 |

|

|

Латентное время реакции правой руки, с |

м |

0,46 |

0,34 |

0,31 |

|

ж |

0,36 |

0,40 |

0,29 |

|

|

Латентное время реакции правой руки, с |

м |

0,48 |

0,36 |

0,35 |

|

ж |

0,36 |

0,47 |

0,34 |

|

|

Общее время реакции правой руки, с |

м |

0,80 |

0,62 |

0,52 |

|

ж |

0,93 |

0,71 |

0,54 |

|

|

Общее время реакции левой руки, с |

м |

0,77 |

0,63 |

0,55 |

|

ж |

0,69 |

0,69 |

0,56 |

|

|

РДО, с |

м |

0,22 |

0,12 |

0,12 |

|

ж |

0,22 |

0,14 |

0,09 |

|

|

Бег 10 м, с |

м |

3,41 |

2,85 |

2,81 |

|

ж |

3,57 |

2,88 |

2,83 |

|

|

Частота движений руки, кол-во раз |

м |

17,00 |

24,00 |

30,00 |

|

ж |

20,00 |

28,00 |

34,00 |

|

р. р. р.

Девочки Мальчики

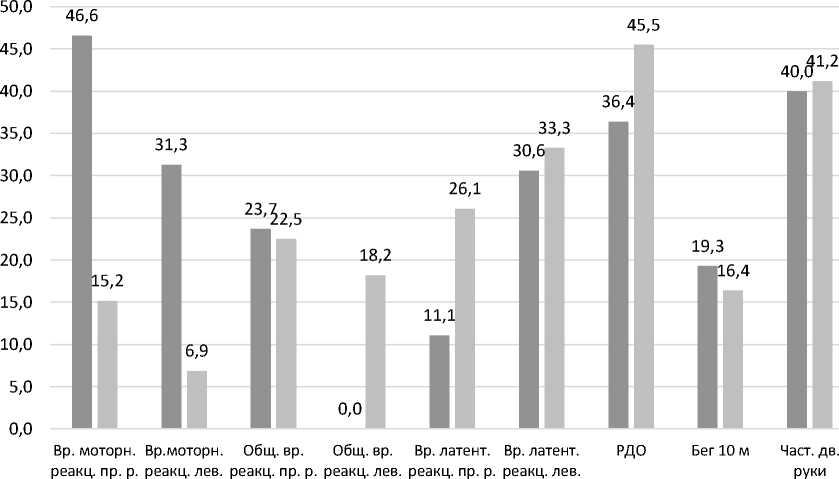

Рисунок 1. Динамика показателей проявления быстроты движений у детей с четырех до пяти лет (%)

реакц. пр. р. р. р. р. р.

р.

Девочки Мальчики

Рисунок 2. Динамика показателей проявления быстроты движений у детей с пяти до шести лет (%)

Простая реакция на движущийся объект (РДО) изменяется с возрастом (у мальчиков с 0,22 до 0,13 с, девочек с 0,21 до 0,09 с), а периоды наибольшего улучшения данной характеристики отмечаются у мальчиков пяти лет (27,8 %; p<0,01) и у девочек четырех лет (22,2 %; p<0,01).

Результат в беге на 10 м наиболее выраженно улучшается в возрасте от четырех до пяти лет и у мальчиков (16,0 %; p<0,05), и у девочек (16,0 %; p<0,05). При этом, если в 4 года результаты заметно отличались (мальчики – 3,41 с; девочки – 3,57 с), то к 6-ти годам скорость пробегания данного отрезка у мальчиков и девочек практически не отличается (соответственно: 2,81 с и 2,83 с).

В возрасте от 4-х до 5-ти лет динамика изменения показателей проявления быстроты у мальчиков и девочек отличается (рис. 1).

Наиболее выраженные сдвиги зафиксированы при измерении времени моторной реакции и общего времени реакции левой руки. У девочек прирост время моторной реакции изменяется на 31,3-46,6 % (p<0,001), а у мальчиков – на 6,9-15,2 % (p<0,05). Общее время реакции левой руки у девочек не изменяется, а у мальчиков улучшается на 18,2 % (p<0,05).

Периоды сокращения времени латентной реакции отмечаются у мальчиков более выраженно, чем у девочек (соответственно: 26,1 и 33,3 % (p<0,05) и 11,1 и 30,6 % (p<0,05)).

Результат в беге на 10 м у девочек улучшается более выраженно, чем у мальчиков (на 19,3 %; p<0,01), а РДО в данном возрастном диапазоне, наоборот, у мальчиков (45,5 %; p<0,001).

Изменения показателей общего времени реакции правой руки и частоты движения руки между мальчиками и девочками не имеют значимых различий.

В возрасте от пяти до шести лет динамика изменения показателей быстроты принципиально меняется по многим тестам (рис. 2).

Так, улучшение показателей времени моторной реакции значительно более выражено у мальчиков (21,425,9 %; p<0,05) в сравнении с девочками (0-16,1; p<0,05), а сокращение латентного периода времени реакции носит противоположный характер. Здесь результаты девочек изменились на 27,5-27,7 % (p<0,01) в то время, как у мальчиков – в диапазоне 6,8-13,9 % (p<0,05).

Прирост показателей РДО и общего времени реакции более выражен у девочек (соответственно: 35,7 %; p<0,01 и 18,8-23,9; p<0,05)) в сравнении с мальчиками (12,7-16,1 %; p<0,05). Показатель частоты движения руки у мальчиков более значительно вырос, чем у девочек (соответственно: 25,0 и 21,4 %; p<0,05). Показатели в беге на 10 м изменились незначительно и у мальчиков (1,7 %; p>0,05), и у девочек (1,5 %; p>0,05).

В целом у дошкольников по мере взросления повышается уровень проявления быстроты движений.

Заключение. Таким образом, динамика изменения психомоторных показателей быстроты отличается у мальчиков и девочек в разные возрастные периоды. В большинстве случаев гендерные изменения на пятом году жизни диаметрально противоположны изменениям на шестом году жизни. Из этого следует, что созревание психомоторного компонента у детей дошкольного возраста имеет не только гетерохронный, но и гендерный характер.

Список литературы Оценка отдельных компонентов проявления быстроты у детей дошкольного возраста (гендерный аспект)

- Антонов, А.А. Личностные аспекты развития быстроты у дошкольников / А.А. Антонов // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2010. - №3. - С. 207-209.

- EDN: NDANUF

- Власов В.Н. Экспериментальное исследование методики воспитания быстроты у детей младшего школьного возраста: автореф. дис.. канд. пед. наук / В.Н. Власов. - М., 1971. - 22 с.

- Мазуренко О.В. Современное состояние и перспективы решения проблемы развития физических способностей дошкольников / О.В. Мазуренко, Н.В. Винокурова // Мир педагогики и психологии. - 2021. -№ 4. - С. 81-96.

- EDN: YCUCES

- Павлов В.В. Развитие элементарных форм быстроты у мальчиков 8-10 лет при различной двигательной активности / В.В. Павлов, Н.Х. Гжемская, Н.П. Тагирова // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. - 2017. - № 2 (144). - С. 176-181.

- EDN: XXZMGZ

- Шарикало Н.А. Развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста как приоритетное направление в физическом воспитании учреждении дошкольного образования / Н.А. Шарикало // Здоровье и образование в XXI веке. - 2017. - Т. 19, № 11. -С. 58-65.