Оценка относительных рисков соматических заболеваний у рабочих ураноперерабатывающего завода г. Степногорска

Автор: Бекенова Ф.К., Казымбет П.К., Клодзинский А.А., Байдурин С.А.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2-4 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

Изучены распространенность, грубые и стандартизованные по полу, возрасту, трудовому стажу относительные риски соматических заболеваний у 912 рабочих основного производства ураноперерабатывающего предприятия. Группой сравнения явились 788 рабочих подшипникового завода. Наиболее распространенными соматическими заболеваниями среди рабочих ураноперерабатывающего предприятия были артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь лёгких и хронический гастрит, имевшие избыточные грубый и стандартизованный относительные риски.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169925

IDR: 170169925

Текст научной статьи Оценка относительных рисков соматических заболеваний у рабочих ураноперерабатывающего завода г. Степногорска

Казахская государственная медицинская академия, Астана

Изучены распространенность, грубые и стандартизованные по полу, возрасту, трудовому стажу относительные риски соматических заболеваний у 912 рабочих основного производства ураноперерабатывающего предприятия. Группой сравнения явились 788 рабочих подшипникового завода. Наиболее распространенными соматическими заболеваниями среди рабочих ураноперерабатывающего предприятия были артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь лёгких и хронический гастрит, имевшие избыточные грубый и стандартизованный относительные риски.

Республика Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по запасу урановых руд. Компанией «Казатомпром» разработана программа интенсивного развития «15000 тонн урана к 2010 году», предусматривающая увеличение существующей добычи и производства уранового топлива, усовершенствование инфраструктуры [6]. В связи с расширением производства, в зону воздействия радиационного фактора будет вовлекаться большее число «профессионалов» и населения.

Современный уровень технологических процессов на радиационно опасных производствах обеспечивает достаточную степень безопасности персонала и фактически исключает возможность развития детерминированных эффектов [14]. В связи с этим наибольшую актуальность приобретает проблема изучения спектра стохастических эффектов радиационного воздействия в малых дозах (МД), из которых наиболее изученными являются онкологические заболевания и генетические нарушения. Однако, как свидетельствуют данные литературы, это далеко не все проявления низкоуровневого радиационного воздействия. К их числу можно также отнести эффекты раннего старения, различные метаболические нарушения, заболевания дыхательной системы – плутониевый пневмофиброз и бронхит [18, 21]. По мнению ряда авторов, ионизирующее излучение (ИИ) в МД может способствовать развитию неонкологических соматических заболеваний. При этом радиационный фактор может и не играть определяющую роль, но выступать в качестве агента, потенцирующего воздействие традиционных факторов риска развития основных соматических заболеваний [11, 25]. Учитывая, что в основе повреждающих эффектов ИИ лежит воздействие на систему окислительного метаболизма с развитием окислительного стресса, логично предположение о несомненной роли радиационного фактора в формировании каскада патологических изменений, лежащих в основе патогенеза хронической соматической патологии.

Рабочие радиационно опасных производств подвергаются длительному и комбинированному воздействию многочисленных профессиональных вредностей: внешнему и внутреннему облучению в МД, пыли, токсических соединений урана, психоэмоциональных перегрузок и др.

Вместе с тем установлено, что эффект низкоуровневого облучения может многократно усиливаться в комбинации с другими физическими и химическими неблагоприятными производственными факторами [15].

Имеющиеся в доступной литературе сведения о распространенности основных хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ) среди работников предприятий атомной индустрии малочисленны, фрагментарны и в ряде случаев противоречивы [11, 14, 23]. Вышеизложенное определяет актуальность настоящего исследования.

Целью исследования явилось изучение распространенности и относительного риска хронических соматических заболеваний среди рабочих ураноперерабатывающего предприятия, подвергающихся в процессе профессиональной деятельности длительному радиационнотоксическому воздействию.

Материалы и методы

Изучены распространенность и относительные риски соматических заболеваний у 912 рабочих основного производства (персонал группы А) гидрометаллургического завода (ГМЗ), являющегося крупнейшим в Средне-Азиатском регионе и Казахстане предприятием по производству технической закиси-окиси урана, молибденово-кислого аммония и аффинированного золота.

Мужчин было 809 человек (88,7 %), женщин – 103 (11,3 %). Средний возраст персонала ГМЗ – 43,2±10,3 лет. Стаж работы в контакте с источниками ИИ 13,9±12,7 года.

В качестве группы сравнения изучали распространенность соматических заболеваний среди 788 (696 мужчин и 92 женщины) работников основного производственного цеха Степногорского подшипникового завода (СПЗ), расположенного на расстоянии 10 км от ГМЗ.

Распределение обследованных групп по возрасту было осуществлено в соответствии с рекомендациями ВОЗ; продолжительность трудового стажа была определена с шагом в 10 лет (табл. 1).

Распределение обследованных по полу , возрасту и продолжительности трудового стажа

Таблица 1

|

№ |

Возраст, лет |

Стаж, лет |

ГМЗ 1 |

СПЗ |

|

Мужчины |

||||

|

1. |

18-44 |

0-9 |

213 |

172 |

|

2. |

18-44 |

10-20 |

103 |

129 |

|

3. |

18-44 |

более 20 |

96 |

88 |

|

4. |

45-59 |

0-9 |

146 |

93 |

|

5. |

45-59 |

10-20 |

106 |

108 |

|

6. |

45-59 |

более 20 |

72 |

54 |

|

7. |

60-74 |

0-9 |

27 |

12 |

|

8. |

60-74 |

10-20 |

18 |

22 |

|

9. |

60-74 |

более 20 |

28 |

18 |

|

Всего |

809 |

696 |

||

|

№ |

Возраст, лет |

Стаж, лет |

ГМЗ |

СПЗ |

|

Женщины |

||||

|

1. |

18-44 |

0-9 |

30 |

38 |

|

2. |

18-44 |

10-20 |

24 |

18 |

|

3. |

18-44 |

более 20 |

1 |

3 |

|

4. |

45-59 |

0-9 |

10 |

14 |

|

5. |

45-59 |

10-20 |

8 |

7 |

|

6. |

45-59 |

более 20 |

25 |

9 |

|

7. |

60-74 |

0-9 |

1 |

3 |

|

8. |

60-74 |

10-20 |

1 |

0 |

|

9. |

60-74 |

более 20 |

3 |

0 |

|

Всего |

103 |

92 |

||

По данным службы радиационной безопасности ГМЗ, регистрируемая радиационная нагрузка на персонал в течение ряда лет была равномерна. Так, средняя индивидуальная доза облучения за 2005 год составила 6,76 мЗв/год (максимальная – 9,86 мЗв/г, минимальная – 0,064 мЗв/г). Превышения ПДУ концентрации соды, аммиака, сернистого ангидрида, пыли огарка, паров серной кислоты не отмечалось.

Общеизвестно, что идеальным инструментом для проведения радиационно-эпидемиологических исследований является медико-дозиметрический регистр (МДР), позволяющий проводить не только поперечные (одномоментные), но и продольные (ретроспективные, проспективные) исследования. Выборочная индивидуальная дозиметрия персонала группы А ураноперерабатывающего завода проводится с 2000 года. МДР на ГМЗ отсутствует, что делает невозможным проведение лонгитудинальных исследований. В соответствии с методологией доказательной медицины, только исследования данного типа позволяют выявить наличие причинноследственных связей. В сложившейся ситуации первым этапом нашего исследования являлось проведение поперечного исследования, позволившего выработать рабочую гипотезу, которая впоследствии может быть подтверждена в продольном исследовании.

Было проведено сплошное одномоментное кросс-секционное исследование. Распространенность соматических заболеваний оценивали по результатам углубленного медицинского обследования, которым было охвачено 96,3 % работников ГМЗ и 98,5 % работников СПЗ основных производственных цехов.

Основной мерой частоты заболеваний при кросс-секционных исследованиях является распространенность (превалентность), т.е. пропорция индивидов в группе или популяции, имеющих определенное заболевание в данный период времени. Существует три вида показателей превалентности: моментная, периодическая и превалентность на протяжении жизни [1]. Когда не уточняется, какой показатель распространенности имеется в виду, речь обычно идет об одномоментном показателе превалентности и именно он используется наиболее часто. Распространенность рассчитывали по формуле:

Pr = C • 1000,N, где Pr – распространенность; C – число выявленных случаев заболеваний; N – общее количество членов группы.

Часто в эпидемиологических исследованиях используется термин риск. Однако, его смысл различен при продольных и поперечных исследованиях. Если при продольных исследованиях речь идет о риске заболеть, то при поперечных – о риске иметь заболевание в данный момент или за определенный период времени. Именно поэтому при кросс-секционных исследованиях риск равен распространенности [3]. Основной мерой сравнения при поперечных исследованиях является относительный риск, который рассчитывается по формуле:

Pr

RR = ^1-

Pr 2

где RR – относительный риск; Pr1 – распространенность заболевания в экспонированной группе; Pr 2 – распространенность в неэкспонированной группе. Помимо экспозиции, на RR оказывают влияние множество других взаимосвязанных факторов, которые получили название смещающих или конфаундинг-факторов (от лат. сonfinder – «смешивать вместе») [1, 20].

Действие конфаундингов можно контролировать несколькими способами стандартизации, используя стратификацию, матчинг или регрессионный анализ [2]. В эпидемиологии RR до проведения стандартизации называют грубыми (crude), а после – скорригированными или стандартизованными (adjusted) [1]. В соответствии с целями исследования, стандартизация была проведена методом стратификации по полу, возрасту, продолжительности трудового стажа, что позволило нивелировать влияние указанных факторов на относительный риск. Были определены стандартизированные относительные риски (SRR). Для расчёта SRR применяли процедуру Мантела-Ханзела:

SRR =

I = 1

C1 (N0 - C0)

N

n s ∑ I = 1

C0 (N1 - C1) ’

N

где C1 – число больных в экспонированной группе; C0 – число больных в неэкспонированной группе; N1 и N0 – количество членов экспонированной и неэкспонированной групп; N – суммарное количество человек в экспонированной и неэкспонированной группах; I – номер страты; n s – число страт.

95 % доверительный интервал (CL) для RR и SRR рассчитывали по методу Катца [16]. Для сравнения независимых выборок по бинарному признаку (распространенность) проводили анализ четырёхпольной таблицы сопряженности с использованием критерия X , основанного на анализе отличия наблюдаемого количества случаев заболеваний от ожидаемых [13, 19]. Данный критерий является непараметрическим и не требует никаких предположений относительно распределения в генеральной совокупности, откуда извлечены рассматриваемые выборки. Его критериальное выражение, если наблюдаемую частоту обозначить как О, а ожидаемую через Е, будет иметь следующий вид:

X 2 = S (O^EE)-.

Приведенная формула дает несколько завышенные значения, т.к. теоретическое распределение χ 2 непрерывно, тогда как набор вычисленных значений χ 2 дискретен. На практике это приводит к тому, что нулевая гипотеза отвергается слишком часто. В связи с этим была использована поправка Йейтса:

χ2 = ∑

(O - E - 2)) E

При проверке статистических гипотез критический уровень значимости принимался равным 0,05. Достигнутый уровень значимости при проверке статистических гипотез в тексте обозначался как «p<…». SRR и 95 % CL рассчитывали с использованием программы «EpiInfo». Статистический анализ проведён с применением пакета прикладных программ «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение

Анализ показателей моментной превалентности хронических неинфекционных заболеваний выявил высокую распространенность заболеваний эндокринной системы как среди работников ГМЗ, так и СПЗ (табл. 2). Вместе с тем, как видно из табл. 3, только хронический аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ) и узловой зоб имели избыточный RR (>1,0). Выявленная нами высокая распространенность заболеваний щитовидной железы в экспонированной группе совпадает с данными ряда исследователей [5, 9], свидетельствующих о чутком реагировании эндокринной системы, обеспечивающей адаптацию целостного организма в условиях воздействия МД радиации. Так, существенный относительный риск узловых образований щитовидной железы (в среднем равный 2,0) был определён для лиц, проживающих в Орловской области на территории, загрязненной радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, получивших дозу на щитовидную железу более 15 мГр [4]. Избыточная распространенность узлового зоба и ХАИТ были выявлены и у лиц, проживающих на территориях, прилегающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону [9]. Не менее высокая распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы среди рабочих ГМЗ была обусловлена значительной пораженностью персонала артериальной гипертензией (АГ), относительный риск которой в экспонируемой группе был повышенным (RR=2,4; 95 % CL 1,9-3,0). По данным Ю.В. Семеновой и соавт. (2005), риск АГ (относительный шанс 1,6; 95 % CL 1,1-2,4) был повышен у сотрудников Сибирского химического комбината, непосредственно контактирующих с источниками ИИ в сравнении с лицами без такового [17]. Нами не выявлено существенного повышения RR для других заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, симптоматические артериальные гипертензии и др.). Следует отметить, что в результате анализа МДР Канады и производственного объединения "Маяк" исследователи не смогли констатировать факт положительной связи между радиационной дозой у персонала и сердечно-сосудистой заболеваемостью [8, 22]. Избыточную распространенность у работников ГМЗ имели также хронический гастрит (RR=2,1; 95 % CL 1,6-2,7) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (RR=2,0; 95 % CL 1,6-2,6). Литературные данные о распространенности хронического гастрита (ХГ) в условиях воздействия радиа- ционно-токсических факторов противоречивы [7, 10]. Вопрос о пораженности рабочих, связанных с добычей и переработкой урановой руды, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в литературе освещен недостаточно. Имеются отдельные сведения о том, что она превышает среднестатистическую. Так, по данным Е.Б. Кутузовой и соавт. (2005), обследовавших 873 рабочих Сибирского химического комбината, превалентность ХОБЛ составила 179 ‰ [12]. Распространенность заболевания у работников не ураноопасных производств ниже. В крупном норвежском исследовании, проведенном в 2005 году и включавшем 2235 работников различных отраслей промышленности, ХОБЛ была выявлена у 69,7 на 1000 обследованных [24]. Обращал также внимание высокий RR бронхиальной астмы (6,2; 95 % CL 1,4-27,2), однако широкий размах CL, связанный с малочисленностью пациентов с данным заболеванием, значительно снижает ценность количественной оценки относительного риска.

Распространенность (Pr) ХНЗ

Таблица 2

|

Заболевания |

ГМЗ |

СПЗ |

||||

|

Число заболеваний |

Рr, ‰ |

95 % CL |

Число заболеваний |

Рr, ‰ |

95 % CL |

|

|

Заболевания эндокринной |

318 |

348,7 |

317,8-379,6 |

251 |

318,5 |

288,0-351,1 |

|

системы , всего |

||||||

|

В том числе: Гиперплазия щитовидной железы Ожирение Хронический аутоиммунный тиреоидит |

176 92 43 |

193,0 100,9 47,1 |

167,4-218,6 81,4-120,4 33,4-60,8 |

150 77 16 |

194,0 97,7 20,3 |

162,9-217,8 77,0-118,4 10,5-30,2 |

|

Узловой зоб |

14 |

15,4 |

7,4-23,4 |

7 |

8,9 |

2,3-15,4 |

|

Сахарный диабет 2 типа |

9 |

9,9 |

3,5-16,3 |

7 |

8,9 |

2,3-15,4 |

|

Заболевания сердечно сосудистой системы , всего В том числе: |

306 |

335,5 |

304,9-366,1 |

163 |

206,9 |

178,6-235,1 |

|

Артериальная гипертензия Хронические формы ишемической болезни сердца |

225 52 |

246,7 57,0 |

218,7-274,7 42,0-72,0 |

81 45 |

102,8 57,1 |

81,6-124,0 40,9-73,3 |

|

Нейроциркуляторная дистония |

32 |

35,1 |

23,2-47,0 |

24 |

30,5 |

18,5-42,5 |

|

Симптоматические артериальные |

26 |

28,5 |

17,7-39,3 |

23 |

29,2 |

17,4-40,9 |

|

гипертензии Заболевания пищеварительной |

291 |

144 |

||||

|

319,1 |

288,8-349,4 |

182,7 |

155,8-209,7 |

|||

|

системы , всего |

||||||

|

В том числе: Хронический гастрит |

159 |

174,3 |

149,7-198,9 |

64 |

81,2 |

62,1-100,3 |

|

Хронический холецистит |

36 |

39,5 |

26,9-52,1 |

32 |

40,6 |

26,8-54,4 |

|

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь |

43 |

47,1 |

33,4-60,8 |

31 |

39,3 |

25,8-52,9 |

|

Хронический панкреатит |

28 |

30,7 |

19,5-41,9 |

20 |

25,4 |

14,4-36,4 |

|

Язвенная болезнь |

33 |

36,2 |

24,1-48,3 |

18 |

22,8 |

12,4-33,3 |

|

Заболевания дыхательной системы , всего В том числе: |

190 |

208,3 |

181,9-234,7 |

79 |

100,3 |

79,3-121,2 |

|

Хроническая обструктивная болезнь лёгких |

176 |

193 |

167,4-218,6 |

77 |

97,7 |

77,0-118,4 |

|

Бронхиальная астма |

14 |

15,4 |

7,4-23,4 |

2 |

2,5 |

1,0-6,1 |

|

Заболевания мочевыделитель ной системы , всего |

66 |

72,4 |

55,6-89,2 |

68 |

86,3 |

66,7-105,9 |

|

В том числе: Хронический пиелонефрит |

49 |

53,7 |

39,1-68,3 |

44 |

55,8 |

39,8-71,9 |

|

Нефролитиаз |

20 |

21,9 |

12,4-31,4 |

18 |

22,8 |

12,4-33,3 |

|

ГМЗ СПЗ Заболевания Число за- Число за- Рr, ‰ 95 % CL Рr, ‰ болеваний болеваний |

95 % CL |

|

Заболевания костно - суставной 59 647 48 7-80 7 48 609 системы , всего В том числе: Остеоартроз 52 57,0 42,0-72,0 40 50,8 Заболевания системы крови , 23 252 150-354 21 266 всего В том числе: Железодефицитная анемия 20 21,9 12,4-31,4 21 26,6 |

44,2-77,6 35,4-66,1 15,4-37,9 15,4-37,9 |

|

Грубые относительные риски (RR) ХНЗ |

Таблица 3 |

|

Заболевания RR 95 % CL χ 2 |

р |

|

Заболевания эндокринной системы , 1 1 0 97-1 25 1 59 всего В том числе: Гиперплазия щитовидной железы 1,0 0,82-1,21 0,01 Ожирение 1,0 0,75-1,32 0,02 Хронический аутоиммунный тиреоидит 2,3 1,31-4,04 8,31 Узловой зоб 1,7 0,69-4,18 0,97 Сахарный диабет 2 типа 1,1 0,41-2,93 0,00003 Заболевания сердечно - сосудистой 1,6 1,36-1,87 34,4 системы , всего В том числе: Артериальная гипертензия 2,4 1,91-3,01 58,35 Хронические формы ишемической 1,0 0,68-1,46 0,01 болезни сердца Нейроциркуляторная дистония 1,2 0,71-2,01 0,16 Симптоматические артериальные 1,0 0,57-1,73 0,01 гипертензии , , , , Заболевания пищеварительной 1,7 1,43-2,00 40,56 системы , всего , , , , В том числе: Хронический гастрит 2,1 1,60-2,74 31,35 Хронический холецистит 1,0 0,62-1,58 0,01 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 1,2 0,76-1,87 0,45 Хронический панкреатит 1,2 0,68-2,11 0,26 Язвенная болезнь 1,6 0,91-2,81 2,15 Заболевания дыхательной системы , всего 2,1 1,65-2,66 36,27 В том числе: Хроническая обструктивная болезнь лёгких 2,0 1,56-2,55 29,54 Бронхиальная астма 6,2 1,41-27,16 6,13 Заболевания мочевыделительной 0,8 0,58-1,10 0,95 системы , всего , , , , В том числе: Хронический пиелонефрит 1,0 0,67-1,48 0,01 Нефролитиаз 1,0 0,53-1,87 0,02 Заболевания костно - суставной системы , 1 1 0 76-1 58 0 05 всего В том числе: Остеоартроз 1,1 0,73-1,63 0,21 Заболевания системы крови , 09 050-161 003 всего В том числе: Железодефицитная анемия 0,8 0,43-1,46 0,4 |

0,207 0,939 0,892 0,004 0,325 0,967 <0,0001 <0,0001 0,923 0,691 0,934 <0,0001 <0,0001 0,912 0,504 0,608 0,143 <0,0001 <0,0001 0,013 0,331 0,933 0,899 0,826 0,645 0,853 0,527 |

Общеизвестно, что превалентность ряда соматических заболеваний зависит от многих факторов. Поэтому для расчёта SRR соматических заболеваний нами была произведена стратификация по полу, возрасту, продолжительности трудового стажа. Для дальнейшего исследования были отобраны заболевания, при которых каждая страта включала не менее 5 случаев. Кроме того, наиболее распространенные заболевания в экспонированной и контрольной группах имели и более высокие грубые RR (RR≥2,0), в связи с чем для расчета SRR нами были взяты следующие заболевания: АГ, ХГ, ХОБЛ. Учитывая значительное преобладание мужчин, занятых на основных производствах ГМЗ и СПЗ, женщины из дальнейшего исследования были исключены.

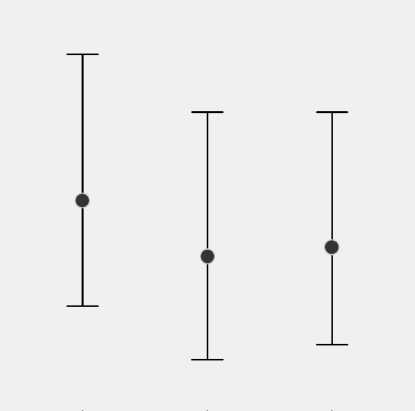

На рисунке представлены SRR с 95 % CL, рассчитанные для наиболее распространенной соматической патологии. SRR для АГ составил 2,8 (95 % CL 2,1-3,7; χ2=48,83; p<0,001). SRR для ХОБЛ и ХГ были незначительно ниже: 2,5 (95 % CL 1,8-3,4; χ2=34,84; p<0,001) и 2,4 (95 % CL 1,7-3,4; χ2=29,02; p<0,001) соответственно.

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

АГ ХГ ХОБЛ

Заболевание

I 95 %CL

• SRR

Рис . Стандартизованные относительные риски для АГ, ХОБЛ и ХГ среди рабочих ГМЗ.

Следует отметить, что стандартизированные относительные риски оказались выше аналогичных грубых относительных рисков, что свидетельствует о более значимом влиянии на распространенность основной соматической патологии у рабочих ГМЗ производственных (в том числе радиационно-токсических) и непроизводственных (курение, психоэмоциональный стресс, наследственность, избыточная масса тела, степень обсеменения H.pylori и др.) факторов риска, по сравнению со стратификационными факторами – возрастом, полом, производственным ста- жем. Данные представленного исследования являются промежуточными. Они позволили нам определить наиболее распространенные соматические заболевания, имеющие избыточный SRR среди персонала ГМЗ, и разработать план дальнейшего исследования по углубленному изучению влияния наиболее значимых факторов риска.

Выводы

В результате проведенного исследования по оценке относительных рисков соматических заболеваний у рабочих ураноперерабатывающего завода г.Степногорска были сделаны следующие основные выводы:

-

- наиболее распространенными соматическими заболеваниями среди рабочих ГМЗ были артериальная гипертензия (Pr=246,7 ‰; 95 % CL 218,7-274,7); хроническая обструктивная болезнь лёгких (Pr=193,0 ‰; 95 % CL 167,4-218,6); хронический гастрит (Pr=174,3 ‰; 95 % CL 149,7-198,9);

-

- эти же заболевания имели и избыточный грубый относительный риск: для артериальной гипертензии RR составил 2,4 (95 % CL 1,9-3,0); хронического гастрита – 2,1 (95 % CL 1,6-2,7); хронической обструктивной болезни лёгких – 2,0 (95 % CL 1,6-2,6);

-

- проведена стратификация по полу, возрасту, продолжительности трудового стажа и рассчитаны стандартизованные относительные риски для АГ, ХГ и ХОБЛ. SRR для АГ составил 2,8 (95 % CL 2,1-3,7; χ2=48,83; p<0,001); ХОБЛ – 2,5 (95 % CL 1,8-3,4; χ2=34,84; p<0,001); ХГ – 2,4 (95 % CL 1,7-3,4; χ2=29,02; p<0,001);

-

- SRR были выше аналогичных RR, что требует дальнейшего изучения влияния на распространенность основной соматической патологии у рабочих ГМЗ производственных (в том числе радиационно-токсических) и непроизводственных факторов риска.

Список литературы Оценка относительных рисков соматических заболеваний у рабочих ураноперерабатывающего завода г. Степногорска

- Абрамсон Дж.Х., Абрамсон З.Х. Осмысление эпидемиологических данных. -Иерусалим, 2000. -310 с.

- Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н. Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. Сообщение третье. Отношение шансов: понятие, вычисление и интерпретация//Украïнський медичний часопис. -2005. -№ 2 (46). -С. 113-120.

- Власов В.В. Введение в доказательную медицину. -М.: Медиа Сфера, 2001. -392 с.

- Власов O.K., Щукина Н.В., Чекин С.Д., Годько A.M. Радиационно-эпидемиологическое исследование заболеваемости раком щитовидной железы среди детского и взрослого населения Орловской области после аварии на Чернобыльской АЭС//Радиация и риск. -2003. -Спецвыпуск. -С. 119-135.

- Дедов В.И., Дедов И.И., Степаненко В.Ф. Радиационная эндокринология. -М.: Медицина, 1993. -208 с.

- Джакишев М. Анализ сырьевой базы и производства урана на десятилетие Business and Public Affairs Council, Issued 10 May 2001 (www.kazatomprom.kz http://www.kazatomprom.kz>).

- Дубинина Е.Б. Функционально-морфологическое состояние желудка и тонкой кишки у рабочих, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: Автореф. дис.... канд. мед. наук. -М., 1994. -32 с.

- Дудченко Н.Н., Окладникова Н.Д. Ишемическая болезнь сердца у работников радиохимического производства, подвергшихся хроническому радиационному воздействию в дозах менее ПДД//Медицина труда и промышленная экология. -1995. -№ 6. -С. 7-10.

- Ермагамбетова М.Ж. Изменения эндокринного статуса у жителей регионов, прилегающих к Семипалатинскому полигону, как отдалённые последствия ядерных испытаний: Автореф. дис... докт. мед. наук. -Алматы, 1994. -41 с.

- Кабашева Н.Я., Окладникова Н.Д. Оценка состояния желудка в отдаленном периоде хронической лучевой болезни, вызванной внешним гамма-облучением//Мед. радиология и радиационная безопасность. -1999.-№3.-С. 34-40.

- Карпов А.Б., Семенова Ю.В., Тахауов P.M., Литвиненко Т.М. и др. Роль «малых» доз ионизирующего излучения в развитии неонкологических эффектов: гипотеза или реальность?//Бюллетень сибирской медицины. -2005. -№ 2. -С. 63-70.

- Кутузова Е.Б., Карпов А.Б., Тахауов P.M. Распространенность хронической обструктивной болезни лёгких среди работников радиационно-химического производства с ингаляционным поступлением соединений фтора//Медицинские и экологические эффекты ионизирующего излучения: Материалы Международной научно-практической конференции, III. -Северск-Томск, 2005. -С. 108-110.

- Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе. -Киев: МОРИОН, 2002. -640 с.

- Назаренко С.А., Попова Н.А., Назаренко Л.П., Пузырев В.П. Ядерно-химическое производство и генетическое здоровье. -Томск: Печатная мануфактура, 2004. -207 с.

- Петин В.Г., Журавская Г.Л., Пантюхина А.Г. и др. Малые дозы и проблемы синергического взаимодействия факторов окружающей среды//Радиационная биология. Радиоэкология. -1999. -№ 1. -С. 113-116.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. -М.: МедиаСфера, 2002. -312 с.

- Семенова Ю.В., Карпов А.Б., Тахауов P.M., Литвиненко Т.М. и др. Особенности патогенеза артериальной гипертонии у работников радиационно-опасных производств//Кардиология. -2005. -№11.-С. 27-31.

- Эйдус Л.Х. Эффекты малых доз//Мед. радиология и радиационная безопасность. -1999. -№ 5. -С. 12-15.

- Breslow N.E., Day N.E. Statistical methods in cancer research. Vol. II -The design and analysis of cohort studies. IARC Scientific Publication 82. -Lyon: International Agency for Research on Cancer, 1987.

- Clayton D., Hils M. Statistical Models in Epidemiology. -Oxford, New York, Tokyo, 1993. -130 p.

- Fajardo L.E., Bertbroug M., Anderson R.E. Radiation pathology//Oxford University press. -2001. -P. 165-180.

- First analysis of cancer incidence and occupation radiation exposure based on the National Dose Registry of Canada/W.N. Sont, J.M. Zielinski et al.//Am. J. Epidemiol. -1998. -V. 148. -P. 564-574.

- Howe G.R., Zablotska L.B., Fix J.J., Egel J., Bucbanan J. Analysis of the mortality experience among U.S. Nuclear Power Industry Workers after Chronic Low-Dose Exposure to ionizing Radiation//Radiation Research. -2004. -V. 162. -P. 117-126.

- Johannessen A., Omenaas E.R., Bakke P.S., Gulsvik A. Implications of reversibility testing on prevalence and risk factors for chronic obstructive pulmonary disease: a community study//Thorax. -2005. -V. 60. -P. 842-847.

- Trupin L., Earnest G., SanPedro M. et al. The occupational burden of chronic obstructive pulmonary disease//Eur. Respir. J. -2003. -V. 22. -P. 462-469.