Оценка параметров искажений импульсного сигнала, вызванных действием двулучепреломления в волоконно-оптических линиях передачи

Автор: Виноградова Ирина Леонидовна, Султанов Альберт Ханович, Янышев Шавкат Бариевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 1 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке метода количественного определения параметров искажений импульса, возникающих под действием эффекта двулучепреломления в оптоволокне. Выполнен анализ существующих методов оценки искажений такого рода, используемых на сетях связи. Разработана схема измерений, позволяющая определять эффективное смещение и уширение импульса для каждого из значений длины волны входящего излучения. Метод может использоваться для анализа поляризационной модовой дисперсии в сетях со спектральным уплотнением.

Оптические системы передачи, поляризационная модовая дисперсия, двулучепреломление, искажение цифрового сигнала, измерение коэффициентов искажений

Короткий адрес: https://sciup.org/140191522

IDR: 140191522 | УДК: 681.128.56

Текст научной статьи Оценка параметров искажений импульсного сигнала, вызванных действием двулучепреломления в волоконно-оптических линиях передачи

В настоящее время одной из актуальных задач систем связи является изыскание возможностей повышения битовой скорости в канале. Причем под каналом понимается не столько отдельное оптоволокно (ОВ) в кабеле, сколько отдельный лямбда-канал в ОВ. И если еще вчера битовая скорость 10 Гбит/С казалась, во-первых, вполне достаточной, во-вторых, предельной с точки зрения реализации серийного оборудования, включая оборудование линий передачи, то в настоящее время ведущие фирмы-производители предлагают экспериментальные образцы со скоростями 40 Гбит/С (STM-256) и даже 100 Гбит/С (Metro Ethernet) на канал [1-2] на линиях протяженностью 100 км и более. Причем говорится об одновременной передаче по 88 каналам, уплотненным по длинам волн.

Но необходимо обратить внимание на то, что скорость 10 Гбит/С в некотором роде разграничивает два типа систем с временным уплотнением [3]. И если на низких скоростях (до 10 Гбит/С) существенным фактором искажений оставалось нарушение светопропускания ОВ (затухание, повышенное отражение из-за стыков, сколов, разрывы ОВ), то на высоких скоростях на передний план выходят дисперсионные, а для WDM-систем – и нелинейные искажения. Следовательно, необходимо проводить специализированные мероприятия по компенсации указанных видов искажений, иначе эффективное внедрение высокоскоростных приложений столкнется с серьезным препятствием, связанным с фундаментальными свойствами ОВ.

Безусловно, влияние дисперсии (главным образом хроматической – ХД) в определенной степени снижается благодаря использованию специализированных типов ОВ (NZDSF, DSF + SF), а также оборудованию линейного тракта, работающего с применением квазисо-литоновых («нелинейных») режимов передачи [4]. Но в эксплуатации уже сегодня находится огромное количество (более 80 млн км в мире [3]) одномодовых волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), смонтированных 5-10 лет назад с применением морально устаревающих типов волокон (SF, а также оптоволокон с эллиптичностью оболочки – ОВ-ЭО), срок службы которых, тем не менее, еще далек до завершения. Этим эксплуатирующимся ВОЛП кроме ХД присуща и повышенная поляриза- ционная модовая дисперсия (ПМД), особенно характерная для участков с ОВ-ЭО.

И если ХД, как известно, может быть скомпенсирована, то ПМД, учитывая ее стохастический характер, гораздо сложнее поддается компенсации и тем самым ограничивает внедрение перспективных сетевых приложений. Ситуация с ПМД усугубляется еще и тем, что применяемые сегодня средства инструментального контроля параметров вызываемых ею искажений позволяют лишь весьма частично оценить действительные искажения цифрового сигнала [5-6]. Следовательно, разработка методов и средств измерений, предназначенных для анализа параметров искажений, связанных с действием ПМД, является актуальной технической задачей. Цель статьи – разработка метода измерений параметров искажений импульсного сигнала, вызванных действием ОВ.

Традиционные методы анализа искажений импульса, связанных с двулучепреломляющими свойствами оптоволокон

Считается [3; 5; 7-8 и др.], что эффект двулучепреломления в ОВ, возникающий из-за асимметрии сердцевины и связанными с этим напряжениями материала, приводит к ПМД – что выливается главным образом в увеличение длительности (уширение) цифрового импульса по времени на величину ^PMD- Уширение возникает по причине различия соответствующих показателей преломления n -п и связанных с ними коэффициентов распространения Pv* P\\, следовательно – фазовых скоростей ортогонально поляризованных «мод», на которые неизбежно разделяется подаваемое в ОВ излучение. Поэтому традиционно степень влияния ПМД на качество передачи, в частности на форму передаваемого импульса, под которой понимается огибающая оптической мощности [4], оценивается на основе коэффициента дисперсии dPMD [3 и др.], характеризующего увеличение длительности импульса на 1 км линии, точнее, Vi км ввиду статистического характера эффекта. С повышением битовых скоростей и введением интерфейсов xWDM было замечено, что двулучепреломление оптоволокон сопровождается не единственным, а, вообще говоря, множеством эффектов [3; 5; 79]. В частности, было замечено, что указанный эффект зависит, в том числе, и от длины волны я, причем эта зависимость интересует оператора связи не менее, чем величина ^PMD- Но в рамках существующей модели ПМД и связанных с ней искажений отсутствуют какие-либо сведения о спектральной зависимости dPMD.

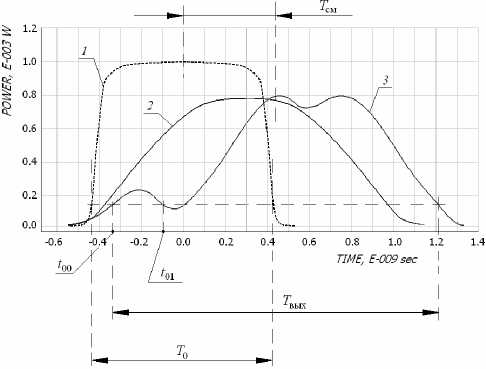

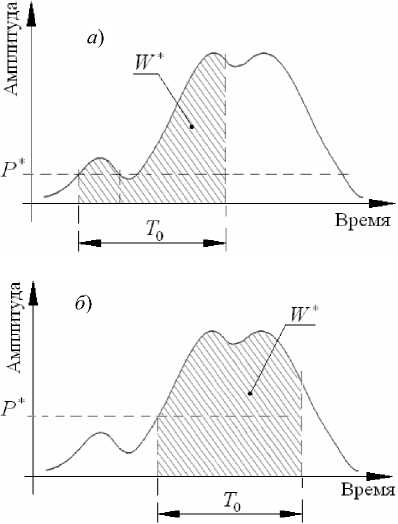

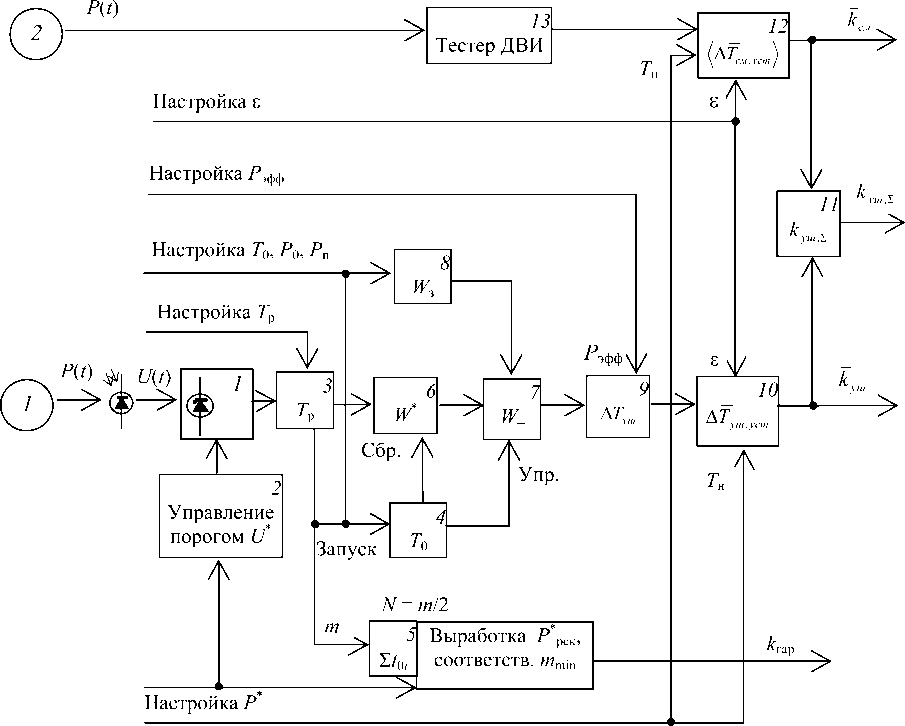

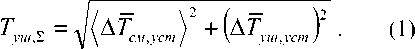

Кроме того, существенными оказываются искажения, вызванные взаимодействием нескольких поляризационных эффектов [3; 9], включая, например, потери, зависящие от поляризации. Это послужило основой для введения так называемого коэффициента ПМД второго порядка dPMD2, характеризующего дополнительное уширение импульса (помимо dPMD и ^pmd) и принимающего на себя спектральную зависимость эффекта – вместо ^рмоСЛЬ и опре деляющегося через Определив тем самым модель искажений, основанную на dPMD и связанном с ним ZpMDi dPMD2 и предположении о дополнительном расширении импульса (в настоящее время пока отсутствует модель искажений, связанных с принятым t/pMDz), можно говорить о количественной оценке и/или измерении параметров ^PMD и ^PMD2- Представленные сегодня на телекоммуникационном рынке сетевые анализаторы в данной области не позволяют получить спектральную зависимость ^рмо(Л)> а обеспечивают измерение лишь усредненной величины dPMD, относящейся, по-видимому, к любой из длин волн источника излучения [10-13 и др.]. Исключение составляет анализатор FTB-5500B [14], обеспечивающий получение ^PMD2, но, к сожалению, не в результате непосредственных измерений, а путем расчета с использованием вышеприведенной формулы [15]. Главным образом это связано с тем, что действие сетевых анализаторов ПМД основано на применении так называемого интерферометрического метода измерений [3; 8], при котором TpMD определяется в результате корреляционного анализа и обратного преобразования Фурье исходя из спектра используемого источника излучения. Это в принципе не позволяет установить спектральную зависимость измеряемых величин. Следовательно, допускается, что ^4*md = const(^), а параметр <^PMD2 в лучшем случае просто вычисляется с использованием эмпирического соотношения. Другие известные методы определения ^PMD, такие как анализ матриц Джонса, метод сферы Пуанкаре и метод сканирования длин волн, в настоящее время коммерчески не реализованы, т.к. они требуют дополнительного (приборного) канала связи между источником излучения и анали- затором [3; 8], что практически исключает их использование на реальных сетях. Кроме того, они позволяют получить TPMD лишь по результатам косвенных измерений с применением эмпирических моделей, адекватность которых ко всем случаям ВОЛП не обоснована [8]. Предлагаемый метод оценки и измерения искажений импульса, связанных с двулучепреломлением оптоволокон С целью нахождения, во-первых, спектрально зависимого коэффициента дисперсионного уширения импульса, во-вторых, спектрально зависимого (зависимых) коэффициента (коэффициентов) дополнительных искажений, обусловленных двулучепреломлением ОВ, было выполнено моделирование динамики изменения формы импульса под действием указанного эффекта [16]. Там же показано, что цифровой импульс типа «меандр», крутизна фронтов которого оценивается введенным параметром [16-17], действительно терпит уширение при распространении по ОВ, и, кроме того, смещение, которое в большей степени, чем уширение, зависит от параметров ВОЛП и импульса [5]. Если принять во внимание, что такие параметры, как коэффициенты распространения A'; A'; P.-.Pn и коэффициент взаимодействия ортогональных «мод» 9? телекоммуникационных линий, не остаются постоянными, а случайным образом изменяются, то смещение каждого импульса приводит не к планомерному смещению всей импульсной последовательности, а к случайному нарушению расположения тактового интервала, действительно проявляющему себя как некоторое дополнительное уширение, что и трактуется сегодня как ПМД второго порядка. Установлено также, что для чирпированных импульсов (расчеты проводились для случая линейного чирпа) с учетом поляризационно-зависимых потерь в линии форма меняется существеннее. Исследование остальных случаев выполнялось на основе численного решения динамических уравнений. Импульсы приобретают многопиковую структуру (см. рис. 1), которую действительно можно трактовать как дополнительную модуляцию при ПМД [3; 8]. Установив тем самым характер искажений, предложено было кроме коэффициента уширения импульса (в данном случае безотносительно к параметрам ВОЛП: К^щ — T^JT0, см. рис. 1) ввести коэффициент смещения -^cm — TcJTq и коэффициент гармоник ^iap _ Лар/^О- Здесь T0 и P0 – длительность и пиковая мощность входного импульса. Очевидно, что эти коэффициенты являются спектрально-зависимыми. Рис. 1. Изменение формы импульса под действием двулучепреломления ОВ: 1 – форма входного, 2 и 3 – форма выходного импульса при отсутствии (2) и наличии (3) входного чирпа Определив, таким образом, виды искажений, возникающих под действием рассматриваемого эффекта, возникает актуальная задача измерений характеризующих их параметров. Общий характер искажений, как видно из рис. 1, кривая 3 (общий случай), является достаточно сложным. Более того, если учесть, что речь идет о высокоскоростном сигнале (характерная длительность импульса То ~ 10"9 С и менее), то измерить все нюансы искажений в общем случае просто невозможно. Поэтому предлагается ввести в рассмотрение набор параметров, которые, с одной стороны, все же можно будет измерить, а с другой стороны, достаточно характеризующих достоверность приема цифрового сигнала. Предлагается ввести в рассмотрение ^уш? , но измерять не абсолютную величину ^ВЫХ) а долю энергии импульса W_ -Wo -W, которая не уложилась в установленную «маску» длительностью T0, рис. 2, то есть принять £уш ~ W_. Здесь W0 соответствует энергии входного импульса. Очевидно, что W_ существенно зависит от порога, определяющего начало отсчета поступающего импульса. Вместо коэффициента ПМД второго порядка предлагается измерять смещение импульса. Но из-за того, что, во-первых, величина смещения Tсм – случайная величина ввиду общего случайного характера рассматриваемого эффекта, во-вторых, для работы систем передачи опасна не абсолютная величина смещения, приводящая к более раннему (позднему) появлению импульса на приеме, а ее вариация, воспринимаемая сетью как девиация временного интервала [18] (ДВИ), измерять предлагается среднее отклонение Tсм, то есть ч-^т,)- Рис. 2. Искажение формы принимаемого импульса: а – низкий порог р . из-за чего оказывается малой эффективная принимаемая энергия, но удается установить факт многопиковой структуры импульса; б – средний порог Появление многопиковой структуры импульса само по себе не опасно для работы большинства систем передачи, если только снижение амплитуды не происходит ниже уровня порога принятия решения на время, достаточное для принятия решения. Но как показывают предшествующие результаты моделирования [16], полученные для типовых параметров телекоммуникационных линий и сигналов, уровень гармоник остается небольшим в смысле влияния его на результат приема. Поэтому можно ограничиться лишь подсчетом числа наблюдаемых фактов падения амплитуды ниже порога, то есть к^ ~ ЖРЧ На рис. 2 представлен приблизительный вид искаженной формы импульса, прошедшего ВОЛП длиной 100 км, основанной на ОВ типа SMF-28. Предлагаемая схема измерений представлена на рис. 3. Схема позволяет независимо проводить измерения по п. 1 – величину ушире- ния, и по п. 2 – величину вариации смещения импульса. Для обеспечения состоятельности измерений по предложенной схеме необходимо первоначально получить следующие значения: - величину мощности потерь и мощности отражений – суммарно Pп с применением рефлектометра на удаленном конце линии либо на основе расчетов параметров данной ВОЛП; - эффективное значение поступающей оптической мощности Pэфф с применением оптического измерителя мощности (на ближнем конце); - пред арительный минимальный уровень порога р . Схема измерений по рис. 3 работает следующим образом. Оптические импульсы (Р(О поступают на фотодиод и далее – на блок сравнения с порогом 1. Порог может регулироваться (блок 2). В случае достижения входного напряжения порогового значения и с блока 1 появляется выходной сигнал, что соответствует моменту времени t00, рис. 1. В результате этого запускается блок 3, разрешающий/запрещающий процесс измерений. Блок 3 необходим для того, чтобы процесс измерений мог выполняться не для каждого импульса, а выборочно, например, через интервал разрешения Tр, задаваемый оператором. Если процесс измерений разрешен, то осуществляется запуск таймера (блок 4), хранимое значение T0 в котором равно известной длительности импульса на входе ВОЛП и может настраиваться через интерфейс измерителя оператором. Одновременно факт равенства напряжения на входе блока 1 пороговому значению и фиксируется блоком 5, вырабатывающим количество переходов напряжения через порог m, определяющее количество пиков, в виде которых оказался представленным приходящий импульс: N = W2. Заметим, что количество переходов через порог всегда будет четным. Кроме этого, входное напряжение U(f) с выхода блока 1 поступает на блок накоп- Настройка интервала наблюдения Т„ Рис. 3. Схема измерения параметров искажений ления энергии 6, где фиксируемое значение w пропорционально амплитуде сигнала (реально эквивалентной U(t)) в каждый момент времени на протяжении T0. По завершении длительности T0 таймер дает команду блоку вычитания 7 на прием накопившегося значения w, поступающего от блока 6, и после этого – сигнал сброса блоку 6 для возвращения его в изначальное состояние. Блок 7 осуществляет функцию вычитания полученного значения w из заданного Wз, хранящегося в блоке 8 и соответствующего энергии импульса на приеме в случае отсутствия каких-либо уширений (уровень мощности входного импульса P0, уровень потерь и отражений Pп и значение T0 задаются оператором). Здесь предполагается, что изменение амплитуды импульса может быть связано только с затуханием и отражением линии. Полученное значение W_ (зависящее от установленного порога P*, равно как и W*) подается на вход блока 9, который выполняет расчет эффективного значения удлинения импульса А7уш исходя из измеренного значения W_ и задаваемого Pэфф:ьтуш=^_/рзфф. Величина АЛ„, является случайной. Указанная величина поступает на блок 10, где определяется среднее значение ^уш за интервал наблюдения Tн, который при необходимости может быть изменен оператором для того, чтобы получаемое среднее значение ^уш оказалось бы установившимся NT с пог-уш,уст решностью £. Далее полученное установившееся среднее значение уширения импульса A уш ,ycm поступает на блок 11, куда подается также установившееся среднее значение вариации смещения ^,yC^^ полученное аналогичным образом (блок 12) на основе показаний тестера ДВИ 13. В качестве последнего может использоваться одна из моделей измерителя, успешно зарекомендовавшая себя при сетевых измерениях ДВИ, см. например [19 – 21]. Блок 11 вырабатывает коэффициент изменения длительности импульса под действием искажений Соотнесение полученных значений AT", (CJhTcT6позволяет yuyycm ’ см,уст J yiu,L u получить введенные ранее коэффициенты NT (NT , _ уш,уст , _ \ слууст / ^уш — rp ’ ^CM — p ^ ^ и коэффициент, характеризующий эффективное изменение длительности импульса: T. к v 1 При необходимости можно зало-уш,У. p 1 ' 0 жить в систему (см. рис. 3) возможность анализа длительности пиков (представляющих собой импульс) на основе фиксации интервалов времени t01 – t00 (см. рис. 1) и т.д. Это позволит более детально исследовать вносимые линией искажения, но затруднит выполнение измерений для высокоскоростных систем передачи. Учитывая, что в перспективных видах аппаратуры принятие решения производится по факту превышения/непревышения уровня принятой энергии (а не амплитуды) над пороговым значением энергии [22], то разбиение импульса на короткие пики в меньшей степени влияет на качество приема. Поэтому для большинства задач систем связи можно ограничиться просто установлением количества таких пиков с учетом того, что оно зависит от порога N(P*). Окончательно (для фиксации результатов измерений) уровень порога P* может быть принят либо в соответствии с рекомендуемым схемой (блок 5) по минимуму получаемых снижений амплитуды (количеству пиков), либо установлен в соответствии с рекомендациями [22], определяющими принятие решения. Для выполнения измерений может использоваться как чирпированный (для компенсации ХД), так и нечирпированный импульсный сигнал в узком спектральном диапазоне, планомерное (пошаговое) изменение которого позволяет установить спектральную зависимость измеряемых коэффициентов. Выводы Эффективное введение в эксплуатацию высокоскоростных систем связи требует детального анализа искажений сигнала на линиях передачи, что позволяет разрабатывать план мероприятий по их адекватной компенсации. Согласно принятой сегодня модели влияния двулучепреломляющих свойств оптоволокон на параметры импульсного сигнала, искажение описывается коэффициентами, характеризующими увеличение длительности импульса. Традиционные методы их измерений не позволяют установить спектральную зависимость, кроме того, коэффициент ПМД второго порядка не измеряется, а вычисляется исходя из традиционно применяемого коэффициента ПМД (первого порядка). С целью получения спектральной зависимости коэффициентов, характеризующих изменение длительности импульсов, а также обеспечения возможности измерения коэффициента дополнительного изменения длительности импульса (в данном случае – коэффициента смещения), предложен метод и разработана схема измерений параметров рассматриваемых искажений. Метод основан на определении эффективного смещения и уширения импульса для каждого из значений длины волны входящего излучения, и тем самым может использоваться для анализа ПМД в сетях со спектральным уплотнением. Это, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного моделирования процесса работы высокоскоростных систем передачи и модернизацию существующего телекоммуникационного оборудования.

Список литературы Оценка параметров искажений импульсного сигнала, вызванных действием двулучепреломления в волоконно-оптических линиях передачи

- Nortel -спрос на полосу пропускания [Электронный документ]. РД http://nag.ru/news/newsline/14952/nortel-na-konferencii-ofc-nfoec-spros-na-polosu-propuskaniya.html

- Тен С., Таури К., Шарма М., Лобанов С. Требования к оптическим волокнам связи с развитием 100 Гбит/С систем передачи//Фотон-экспресс. № 7, 2010. -С. 22-26.

- Жирар А. Руководство по технологии и тестированию систем WDM. М.: EXFO, 2001. -252 с.

- Кившарь Ю.С., Агравал Г.П. Оптические солитоны. От волоконных световодов до фотонных кристаллов. Пер. с англ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. -648 с.

- Андреев В.А., Бурдин В.А., Попов Б.В., Попов В.Б. Технология строительства ВОЛП. Под ред. В. А. Андреева. Самара: СРТТЦ ПГАТИ, 2006. -274 с.

- Янышев Ш.Б. Задача анализа параметров волоконно-оптических линий, характеризующих поляризационные эффекты//Сб. докладов IX МНПК «Наука и современность-2011». Новосибирск, ЦРНС, 2011. -С. 53-58.

- Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. М.: Эко -Трендз, 2000. -267 с.

- Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. М.: Компания Сайрус-Системс, 1999. -670 с.

- Каток В., Ковтун А. Дисперсия в световодах//Сети и телекоммуникации. № 4, 2006. -С. 68-72.

- Портативная модульная система UBICS [Электронный документ]. РД http://www.syrus.ru/index.cgi?Template=catalog&DeptId=&TreeId =0&ProductId=10047

- Универсальная измерительная платформа CMA 5000 [Электронный документ]. РД http://telecomtest.ru/new/products/249/

- Система PMD-440 для измерения PMD [Электронный документ]. РД http://www. syrus.ru/index.cgi?Template=catalog&DeptId= &TreeId=0& ProductId=10045

- Разработка фирмы Perkin Elmer -измеритель ПМД NEXUS-PMD [Электронный документ]. РД http://www.8a.ru/print/2489.php

- Портативная приборная платформа FTB-400 [Электронный документ]. РД http://www.exfo.com/en/products/ProductsView.asp? Product=145

- Технический паспорт на продукт FTB-5500B, входящий в состав приборной платформы FTB-400//EXFO, 2006. -270 с.

- Султанов А.Х., Виноградова И.Л., Салихов А.И. и др. Измерение хроматической и поляризационной модовой дисперсии в оптических волокнах//SPIE. Vol. 4589, 2011. -Р. 192-201.

- Agrawal G.P. Nonlinear fiber optics. -Boston: Academic Press, 2001. -p. 466.

- Давыдкин П.Н., Колтунов М.Л., Рыжков А.В. Тактовая сетевая синхронизация. Под ред. М. Н. Колтунова. М.: Эко-Трендз, 2004. -205 с.

- General Dynamics R8000 -Анализатор систем связи [Электронный документ]. РД http://www.syrus.ru/index.cgi? Template=catalog&DeptId=1&LinkId= 8&TreeId=10100&ProductId=10092

- Измерительное оборудование -универсальные модульные анализаторы [Электронный документ]. РД http://www.ntc-sss.ru/izmeritelnoe-oborudovanie-1.html

- Полнофункциональные анализаторы TimeAnalyzer 7500и 7100 Symmetricom [Электронныйдокумент]. РД http://www.en4tel.com/index.php?object=219

- Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы М.: Горячая линия-Телеком, 2007. -416 с.