Оценка параметров ядрышек в зависимсоти от генотипа овец

Автор: Новгородова И.П., Иолчиев Б.С., Прытков Ю.А.

Статья в выпуске: 2 т.254, 2023 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований были изучены морфометрические и фотометрические параметры ЯОР овец в зависимости от их генотипа. Были выявлены различия по количеству ядрышек в клетках между исследуемыми группами животных. У чистопородных романовских овец (1 группа) наблюдалось максимальное количество ЯОР составило 11 шт, минимальное - 1 шт. В то время как во 2 группе эти показатели были 8 шт. и 1 шт., соответственно. Коэффициент вариации среднего значения площади ядрышек достигал 52,8 %, показатель средней площади ЯОР овец независимо от генотипа составил 376,87 мкм2. Разница показателей средней плотности фона была статистически достоверной между животными 1 и 2 групп и у романовских овец был меньше на 5,3 % (P

Ядрышки, овцы, морфометрия, ядрышкообразующие регионы (яор или nor), генотип

Короткий адрес: https://sciup.org/142238110

IDR: 142238110 | УДК: 636.32.38.082.12:575.11 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_254_207

Текст научной статьи Оценка параметров ядрышек в зависимсоти от генотипа овец

Первые исследования ядрышек для целей клинической диагностики были проведены в 1970-80-х гг. [12]. Результаты исследований того времени позволили сделать вывод, что лимфоциты и моноциты периферической крови не отличаются по составу основных белков ядрышка и по его плотности. В настоящее время существуют диагностические алгоритмы цитологических исследований для проведения дифференциальной диагностики на основе качественного типирования и количественного определения основных морфофункциональных типов ядрышек [4], также продолжаются работы, связанные с новыми подходами как визуализации, так и оценки их морфофункционального состояния [1, 3, 10].

При этом для клинической диагностики используют различные параметры ядрышек (количество, площадь ядрышек, площадь ЯОР и т.д.) [1, 5, 14]. Количественные и морфофункциональные показатели этих структур необходимы для оценки нормы и патологического состояния клеток. Изменения числа ядрышек, количества и размеров ЯОР позволяет оценивать влияние стрессов, вирусных инфекций на функциональное состояние клетки. Немаловажное значение имеют эти показатели для развития прогностических маркеров при различных заболеваниях. Ядрышки реагируют на изменения скорости клеточного роста и метаболической активности. Потребность клетки в поддержании достаточного уровня активности является основной из причин регуляции ядрышковой активности [13].

Ядрышки собираются вокруг регионов ядрышковых организаторов (ЯОР или NOR), которые впервые предложил McClintock [9]. Они видны в ядре с помощью фазово-контрастной световой микроскопии. Для их визуализации используют классические и современные методы иммунохимического окрашивания компонентов ядра. На протяжении последних 100 лет для дифференциального окрашивания ЯОР применяют нитрат серебра [8]. При этом ядрышки визуализируются в виде черных точек внутри желтых ядер. Таким образом, данный метод является наиболее удобным для оценки функционального состояния клетки при прижизненной визуализации.

Оценка морфофункционального состояния ядрышек очень важна для диагностики геномной нестабильности при различных заболеваниях, стрессах, изучении долголетия и т.д. Изучение структуры ядрышек позволяет идентифицировать различные процессы, происходящие в организме. Ядрышкообразующие регионы могут рассматриваться в качестве генетических маркеров локусов количественных признаков (QTL) [11].

В ходе различных цитогенетических научных работ было доказано, что ЯОР являются полезными инструментами при различных исследованиях на животных, таких как локализация и полиморфизм ЯОР, взаимоотношения между породами и видами [12, 15]. Изучение активности ядрышкообразующих регионов является востребованным при определении морфофункционального состояния клеток крови. Цель исследований заключалась в изучении морфометрических, фотометрических и количественных параметров ЯОР овец в зависимости от генотипа животных.

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрста в лаборатории клеточной инженерии. Животные были разделены на 4 группы в зависимости от происхождения (генотипа): 1 группа – чистопородные романовские овцы (n=6); 2 группа – гибриды с генотипом 1/16 архар х 3/16 романовская х 12/16 катадин, (n=5); 3 группа – гибриды с генотипом 1/16 архар х 9/16 романовская х 6/16 муфлон, (n=5); 4 группа – гибриды с генотипом ¼ архар х ¼ романовская х 2/4 катадин, (n=3).

Исследования на животных проводились в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных».

У опытных овец отбирали кровь в пробирки с гепарином объемом 9 мл. Затем готовили мазки крови с 0,9%-ым физраствором (в соотношении 3:1), фиксировали их метиловым спиртом. Стекла с мазками созревали в течение 7-10 дней. Окрашивание AgЯОР проводили с использованием 50 %-ого водного раствора нитрата серебра с 2 %-ым желатином в 1 %-ой муравьиной кислоте в течение 20 мин при температуре 37˚С [8]. В общей сложности в каждом образце было проанализировано 40-50 клеток (ув. х100). При этом были изучены следующие морфометрические параметры ЯОР: общая площадь ядра (S), общая площадь ЯОР (S NOR ); фотометрические параметры: средняя плотность окраски ЯОР (D NOR ) и средняя плотность участков, свободных от ЯОР (D F ) и число аргирофильных зон (Ag NOR ).

Микроскопию ядрышек проводили с использованием микроскопа Альтами Био 1, оснащенного цифровой камерой Альтами 3М Пикс. Анализ данных проводили с помощью программы Image Scope 1.0. и алгоритма, разработанного П.М. Кленовицким и др. (2019) [2].

Полученные данные обрабатывали с использованием программы IBM SPSS Statistics 23.0.

Результат исследований.

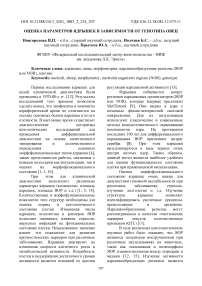

Многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) влияния пород и других факторов на параметры ядрышек и взаимодействия этих факторов показали, что генотип исследуемых животных оказывает статистически значимое влияние (Таблица 1). Наблюдаемая мощность многомерного критерия по всем зависимым переменным превышает 83 %. Минимально наблюдаемый интервал оптического эквивалента ЯОР (OE NOR ) составил 83,9 %. Уровень значимости критерия F-Фишера по всем параметрам, за исключением интервала оптического эквивалента ЯОР (OE NOR ), являлись высоко достоверными (P<0,001). Анализ размера эффекта генотипа на параметры показывает, что средняя плотность участков, свободных от ЯОР (D F ), средяя плотность окраски (D N ), экстанция (EXT NOR ), среднее значение яркости агрифильных зон (F NOR ), плотность ЯОР (D NOR ) имели малый размер эффекта (показатель частичной эта-квадрат варьирует от 0,03 до 0,05), площадь, свободная от агрифильных зон (S F ), число агрифильных зон в клетке (AgNOR) и площадь ЯОР (S NOR ) имели средний размер (показатель частичной эта-квадрат ≥0,06 и < 0,14), а по общей плотности фона (D) – высокий, т.к. данный показатель составил 0,14. Одним из основных параметров, характеризующих активность клеток, является количество ЯОР в клетках. В исследуемой популяции животных в одной клетке в среднем было обнаружено 3,88±0,12 ядрышек, минимальное количество – 1 шт, максимальное – 11 шт. Коэффициент вариации по данному признаку составил 52,4 % (Таблица 2). Минимальное среднее значение ЯОР в зависимости от генотипа наблюдается в группе гибридов с генотипом 1/16 архар х 3/16 романовская х 12/16 катадин (2 группа) и составило 3,07±0,18 шт., что на 24 % меньше, чем у чистопородных романовских животных (1 группа) и на 33,6 % у гибридов с генотипом ¼ архар х ¼ романовская х 2/4 катадин (4 группа) (P<0,05).

Таблица 1 – Дисперсионный анализ влияния фактора генотипа на параметры ЯОР

|

Зависимые переменные |

F |

Значимость |

Частичная эта-квадрат |

Нецентр. параметр |

Наблюдаемая мощность |

|

Общ. площ. ядра, S |

18,00 |

0,00 |

0,11 |

53,99 |

98,5 |

|

Средняя яркость ядра, F |

6,96 |

0,00 |

0,05 |

20,89 |

97,9 |

|

Сред.плот. окраски, D N |

6,96 |

0,00 |

0,05 |

20,89 |

97,9 |

|

Площ., своб от агриф.зон, S F |

15,16 |

0,00 |

0,10 |

45,47 |

99,3 |

|

Сред.знач.ярк. агриф.зон, F NOR |

8,44 |

0,00 |

0,06 |

25,31 |

99,3 |

|

Плот. фона, D |

8,44 |

0,00 |

0,06 |

25,31 |

99,3 |

|

Число агриф. зон в клетке, AgNOR |

11,05 |

0,00 |

0,07 |

33,15 |

99,9 |

|

Экстанция, EXT NOR |

5,04 |

0,00 |

0,04 |

15,13 |

91,7 |

|

Площадь ЯОР, S NOR |

8,21 |

0,00 |

0,06 |

24,64 |

99,2 |

|

Интервал опт. эквивал., OE NOR |

4,03 |

0,01 |

0,03 |

12,08 |

83,9 |

|

Сред. плот. ЯОР, D NOR |

9,11 |

0,00 |

0,06 |

27,33 |

99,6 |

Таблица 2 – Параметры ЯОР овец разного генотипа

|

Показатель |

Группы |

В среднем по популяции |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Число ЯОР в клетках, AgNOR, шт |

4,0+0,1b |

3,1+0,2 |

4,42+0,2 |

4,6+0,2a,b |

3,9+0,1 |

|

Площадь ЯОР,S NOR, мкм2 |

385,6±13,6b |

327,09±2,6 |

557,36±44,5a,b,d |

384,2±21,5b |

376,9±9,7 |

|

Площадь ядра,S, мкм2 |

3221,0±67,9 b |

2994,4±93,7 |

4487,9±222,4 a,b,d |

3684,7±107,0b |

3304,2±50,0 |

|

Сред. плотность окраски ЯОР,D NOR , кд/м2 |

88,1±1,5 |

93,6±1,5 |

93,4±1,7 |

88,67±1,58 |

90,1±0,73 |

|

Сред. плотн. ядра, D,кд/м2 |

84,21±1,2 |

88,7±1,6a,d |

89,8±1,8a,d |

83,0±1,9 |

86,7±0,7 |

*a - 1 группа, b - 2 группа, c – 3 группа, d - 4 группа

В ходе изучения количества ЯОР в клетках были выявлены различия между исследуемыми группами животных в зависимости от их генотипов.

Максимальное число ЯОР наблюдалось у чистопородных особей (1 группа) и составило 11 шт, минимальное –

1 шт. При этом мода для этой группы составила 5 ЯОР на клетку. Во 2 группе максимальное количество ЯОР в клетках было 8 шт, минимальное – 1 шт, мода данного показателя в этой группе составила 3. Многочисленные исследования изучения ЯОР позволили сделать вывод, что увеличение количества AgЯОР в ядре свидетельствует о состоянии клеточной активности [6, 7].

Значение площади ядрышек (S NOR ) в среднем у исследованных особей независимо от их генотипа составило 376,87 мкм2 с коэффициентом вариации 52,8 %. Минимальные значение среди исследуемых генотипов было установлено во 2 группе. Максимальную площадь ЯОР имели овцы 3 группы, они по данному параметру превосходили животных других генотипов на статистически достоверную величину. При этом превосходство над чистопородными романовскими овцами составило 44,5 % (P<0,05), над гибридами с генотипом 1/16 архар х 3/16 романовская х 12/16 катадин на 69,9 % (P<0,001) и гибридами с генотипом ¼ архар х ¼ романовская х 2/4 катадин – на 45 % (P<0,05).

Площадь ядра в среднем составила 3304,2±50,0 мкм2, минимальная площадь – 1430 мкм2, максимальная – 7880 мкм2. По данному параметру статистически значимая разница установлена между живоными всех исследуемых групп. Минимальное значение выявлено у гибридов с генотипом 1/16 архар х 3/16 романовская х 12/16 катадин, площадь ядра особей этой группы была на 7,5 % больше (P<0,05), чем у чистопородных романовских овец, на – 49,8 % в 3 группе и 23,0 % в 4 группе. Площадь ядер у овец 3 группы также на достоверную величину превосходила показатели чистопородных аналогов на 39,3 % (P<0,05) и гибридов 4 группы на 21,7 % (P<0,05).

Статистически достоверная разница по средней плотности участков, свободных от ЯОР (D) в зависимости от генотипа установлена между гибридами 2 группы и чистопородными романовскими овцами, у чистопородных животных данный показатель меньше на 5,3 % (P<0,05). У романовских овец плотность участка свободных от ЯОР меньше чем у их сложных гибридов с генотипом 1/16 архар х 9/16 романовская х 6/16 муфлон, разница между группами составила 6,6 % (P<0,05). Овцы 4 группы также на достоверную величину уступали 2 и 3 группам, на 6,8 и

-

8,1 %, соответственно (P<0,05).

Заключение. Таким образом, результаты исследования показывают, что одним из основных факторов влияния на морфометрические, фотометрические и количественные параметры ядрышек, является генотип. Значение частичной эта-квадрат, характеризующей эффект влияние на количество ЯОР (AgNOR), площади ЯОР (S NOR ) и их плотности (D NOR ) имели значения ≥0,06 и < 0,14. Число ЯОР имеет высокий коэффициент вариации 52,4 % и варьирует от 1 до 11 шт. Минимальное среднее значение количества ЯОР наблюдалось в группе гибридов с генотипом 1/16 архар х 3/16 романовская х 12/16 катадин и составило 3,07±0,18 шт., что на 24 % меньше, чем у чистопородных романовских овец и на 33,6 % у гибридов с генотипом ¼ архар х ¼ романовская х 2/4 катадин (P<0,05).

Работа выполнена в рамках государственного задания 0445-2021-0005 при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований Минобрнауки РФ.

Резюме

В ходе исследований были изучены морфометрические и фотометрические параметры ЯОР овец в зависимости от их генотипа. Были выявлены различия по количеству ядрышек в клетках между исследуемыми группами животных. У чистопородных романовских овец (1 группа) наблюдалось максимальное количество ЯОР составило 11 шт, минимальное - 1 шт. В то время как во 2 группе эти показатели были 8 шт. и 1 шт., соответственно. Коэффициент вариации среднего значения площади ядрышек достигал 52,8 %, показатель средней площади ЯОР овец независимо от генотипа составил 376,87 мкм2. Разница показателей средней плотности фона была статистически достоверной между животными 1 и 2 групп и у романовских овец был меньше на 5,3 % (P<0,05). Плотность участков свободных от ЯОР у овец романовской породы была меньше, чем у животных 3 группы (гибриды с генотипом 1/16 архар х 9/16 романовская х 6/16 муфлон). Разница между группами составила 6,6 % (P<0,05). Овцы 4 группы (гибриды с генотипом ¼ архар х ¼ романовская х 2/4 катадин) также на достоверную величину уступали 2 и 3 группам, соответственно, на 6,8 и 8,1 % (P<0,05). Результаты исследования позволяют сделать вывод, что генотип животных следует рассматривать как один из основных факторов влияния на морфометрические, фотометрические и количественные параметры ядрышек.

Список литературы Оценка параметров ядрышек в зависимсоти от генотипа овец

- Беляков, В. К. Интерфазное ядро как биосенсорная система в клиническом мониторинге / В. К. Беляков, Дж. С. Билева, И. А. Василенко, И. И. Горячева [и др.] // М.: Форте принт, 2014. – 252 с.

- Кленовицкий, П. М. Анализ параметров, характеризующих ядрышковые организаторы в интактных лимфоцитах у помесных коз / П. М. Кленовицкий, Б. С. Иолчиев, В. А. Багиров // Вестник Марийского государственного университета. – 2019. – № 5(3). – С. 298-304. – Doi:10/30914/2411-9687-2019-5-3-298-304.

- Новгородова, И. П. Перспективы применения современных методов окрашивания ядрышкообразующих областей клеток для диагностики заболеваний у животных / И. П. Новгородова // Аграрная наука. – 2022. – № 6. – С. 20-26. – https://doi.org/10.32634/0869-8155-2022-360-6-20-26.

- Туганова, Т. И. Диагностический алгоритм цитологического исследования фиброаденом и рака молочной железы / Т. И. Туганова, Л. С. Болгова, М. Г. Махортова, О. И. Алексеенко // Онкология. – 2007. – Т. 9. – № 4. – С. 315-319.

- Derenzizni, M. Is high AgNOR quantity in hypatocytes associated with increased risk of hepatocellular carcinoma in chronic liver disease? / M. Derenzizni, D. Trere, F. Oliveri, E. David [et al.] // Journal of Clinical Pathology. – 1993. – V. 46. – P. 727-729.

- Egan, M. Nucleolar organizer regions in fibrous proliferation of childhood and infantile fibrosarcoma / M. Egan, F. Raafat, J. Crocker, K. Smith // Journal of Clinical Pathology. – 1988. – V. 41. – P. 31-33.

- Ferraris, M. Comparative study of AgNOR and PCNA in experimental carcinogenesis of salivary glands of rats / M. Ferraris, M. Fonseca, H. Gendelman // Acta Stomatologica Belgica. – 1997. – V.94. – P. 23-27.

- Howell, W. M. Controlled silverstaining of nucleus organizer regions with a protective colloidal developer: a 1-step method / W. M. Howell, D. A. Black, // Experientia. – 1980. – V.36. – № 8. – P. 1014-1015.

- McClintock, B. The relation of a particular chromosomal element to the development of the nucleoli in Zea Mays / B. McClintock // Zeitschrift für Zellforschung und Mikroskopische Anatomie, 1934. – P. 294-328.

- Kodiha, M. Computer-baised fluorescence quatification: a novel approach to study nucleolar biology / M. Kodiha, P. Banski, U. Stochaj // BMC Cell Biology. – 2011. – V.12. – P. 25. – Doi: 10.1186/1471-2121-12-25.

- Santani, A. Interstitial telomeric sites and NORs in Hartmann’s zebra (Equus zebra hartmannae) chromosomes / A. Santani, T. Raudsepp, B. Chowdhary // Chromosome Research. – 2002. – V. 10. – P. 527-534.

- Smetana, K. A contribution to the incidence of nucleoli in normal human monocytes / K. Smetana, I. Jiraskova, P. Turek, P. Chan, H. Bush // Haematologia. – 1997. – V. 82. – P.138-142.

- Smirnov, E. Human rDNA and Cancer / E. Smirnov, N. Chmúrciaková, D. Cmarko // Cells. – 2021. – V.10. – P.3452. – https://doi.org/10.3390/cells10123452.

- Trere, D. Nucleolar size and activity are related to pRb and p53 status in human breast cancer / D. Trere, C. Ceccarelli, L. Montanaro, E. Tosti, M. Derenzini // Journal of Histochemistry and Cytochemistry. – 2004. – V. 52. – № 12. – P. 1601-1607.

- Truhachev, V. Dynamics of morphofunctional activity of blood lymphocytes of Stavropol breed sheep in postnatal ontogenesis and during pregnancy / V. Truhachev, V. Skripkin, A. Kvochko, T. Derezina, A. Kuzminova, I. Cymbal, N. Fedota // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2019. P. 403. 012060. – doi:10.1088/1755-1315/403/1/012060.