Оценка перспектив сглаживания дифференциации экономического пространства регионов

Автор: Лебедев Константин Валерьевич, Васильева Людмила Васильевна, Суменова Елена Сергеевна, Березина Елена Владимировна

Статья в выпуске: 2 (28), 2020 года.

Бесплатный доступ

Предложен авторский подход к оценке межрегиональной дифференциации. Введено понятие «потенциал сглаживания дифференциации экономического пространства регионов». Разработана комплексная система показателей, позволяющая проводить типологию регионов, мониторинг процесса сглаживания дифференциации регионов, разрабатывать предложения по корректировке мер государственного регулирования регионального развития. Осуществлена апробация предложенного методологического подхода на основе статистических данных по субъектам Российской Федерации. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-010-01177 - «А».

Межрегиональная дифференциация, потенциал сглаживания, система показателей, рейтинг регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/14122416

IDR: 14122416 | УДК: 338.001.35

Текст научной статьи Оценка перспектив сглаживания дифференциации экономического пространства регионов

В настоящее время создание целостной теории оценки межрегиональной дифференциации далеко не завершено, хотя научный задел для этого существует. Оценка межрегиональной дифференциации требует формирования соответствующих методологических подходов, что позволит создать более адаптированный к современным задачам механизм корректировки мер государственной региональной политики [3].

В развитие теоретических положений по диагностике межрегиональной дифференциации предлагаем ввести понятие «потенциал сглаживания дифференциации экономического пространства регионов», сущность которого заключается в комплексной оценке возможности структурной оптимизации и технологического развития отраслей региона, обеспечивающих их устойчивое развитие.

Потенциал сглаживания дифференциации экономического пространства регионов представляет собой обобщающий интегрированный показатель, который включает следующие структурные элементы (интегрированные показатели 2 уровня): потенциал структурных преобразований, потенциал технологического развития, потенциал устойчивого развития.

Потенциал структурных преобразований характеризует оптимальные соотношения между различными отраслями, способствующие росту экономической эффективности и конкурентоспособности.

Потенциал технологического развития отражает степень использования передовых технологий во всех сферах деятельности.

Потенциал устойчивого развития предполагает сохранение и расширение возможностей для людей (повышение качества жизни) при бережном расходовании природного капитала.

Обоснование системы базовых показателей для оценки потенциала сглаживания пространственной дифференциации проводилась на основе анализа официальной статистической информации, характеризующей социально-экономическое развитие регионов с 2011 по 2018 гг. Рекомендуемая авторами система базовых показателей включает 11 показателей, которые отвечают следующим важнейшим принципам [9]:

-

1) адекватности (наиболее полно отражают потенциал сглаживания пространственной дифференциации регионов);

-

2) системности (отражают сущность и уровень потенциала сглаживания региональной дифференциации по входящим в его состав элементам);

-

3) взаимодополняемости (дополнение показателями друг друга, исключающее дублирование);

-

4) доступности (открытый доступ к данным на официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики и Единой межведомственной информационностатистической системы);

-

5) ретроспективности (статистические данные по показателям доступны за несколько лет);

-

6) затратности (сбор данных по показателям осуществляется с минимальными затратами финансовых, временных и трудовых ресурсов).

В качестве базовых показателей, характеризующих потенциал структурных преобразований, предлагается использовать следующие:

-

1) доля промышленного производства в структуре валовой добавленной стоимости;

-

2) доля обрабатывающих производств в структуре валовой добавленной стоимости;

-

3) доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом

региональном продукте.

Данные показатели характеризуют тенденции структурных изменений отраслевой структуры экономики как отдельных регионов, так и страны в целом. Причинами указанных изменений выступает динамика промышленного производства, обрабатывающих производств, высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Качественные изменения в структуре экономики приводят к росту экономической эффективности и конкурентоспособности, а также общего уровня потенциала структурных преобразований, с определенного момента которого появляется возможность выделять больше ресурсов вторичному и третичному секторам. При этом рост объема промышленного производства обеспечивают преимущественно высокотехнологичные наукоемкие производства.

Оценка потенциала технологического развития предполагает использование следующих показателей:

-

1) количество используемых передовых производственных технологий на единицу выпуска продукции промышленного производства;

-

2) доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;

-

3) удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства.

Передовые технологии считаются используемыми в том случае, когда результатом производственной эксплуатации является выпуск продукции и оказание услуг [6]. Показатель позволяет выявить регионы, в которых возможно появление новых рынков и отраслей, повышение роста производительности труда, конкурентоспособности. Также показатель отражает наличие или отсутствие в субъектах условий для внедрения передовых производственных технологий, в частности [7]: присутствие государства в промышленности, уровень монополизма, наличие предложений национальных технологических инноваций для внедрения в промышленность, стимулов для внедрения передовых производственных технологий.

Ключевым условием экономического роста региона выступает инновационная активность его предприятий и организаций, а одним из важных показателей отражающим его уровень является объем затрат на технологические инновации. Показатель, характеризующий долю затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, позволяет оценить интенсивность затрат на технологические инновации как на уровне регионов, так и по стране в целом.

Так же, как и предыдущий, показатель характеризующий удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, используется для оценки уровня инновационной активности организаций и отражает результативность инновационной деятельности как региональных предприятий, так и страны в целом.

В качестве показателей, характеризующих потенциал устойчивого развития, выступают:

-

1) валовой региональный продукт на душу населения;

-

2) численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы выше величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения);

-

3) энергоемкость валового регионального продукта, кг условного топлива/ на 10 тыс. рублей;

-

4) затраты на охрану окружающей среды в ВРП;

-

5) доля квалифицированной рабочей силы в численности населения.

Валовой региональный продукт (ВРП) характеризует уровень экономического развития и представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, созданную в пределах региона. Преимущество ВРП заключается в том, что он позволяет оценить уровень развития конкретного субъекта Российской Федерации, а также сравнить его с аналогичными уровнями других субъектов и страны в целом. Таким образом, показатель отражает результаты деятельности региональных предприятий и организаций и ограничивает исчисление данных результатов определенной территорией [2]. Удельная величина ВРП, в расчёте на душу населения, показывает масштаб и эффективность региональных экономик.

Тема устойчивого развития обязательно предполагает рассмотрение таких аспектов, как «качество жизни» и «благосостояние». Необходимость статистического наблюдения за распределением и перераспределением доходов, анализа влияния этих процессов на уровень жизни населения, социальный климат и экономический рост, обусловлены высокой социальной и экономической значимостью данной проблемы. Предложенный показатель «Численность населения с денежными доходами выше величины прожиточного минимума» характеризует благополучие населения, кроме того, позволяет выявить и оценить неоднородность субъектов по данному уровню.

Энергоемкость играет важную роль в обеспечении устойчивого развития. В регионах, где энергоемкость снижается быстрее, динамично растет ВРП, и наоборот. Причинами снижения энергоемкости выступают реализация политики и программ повышения энергоэффективности, предусматривающих модернизацию зданий и оборудования, повышение загрузки производственных мощностей, структурные сдвиги в пользу менее энергоемких видов деятельности [1]. Показатель позволяет оценить уровень технологической отсталости регионов. В регионах, характеризующихся технологической отсталостью, энергоэффективность ниже, чем в более развитых субъектах.

Устойчивое развитие тесно связано с процессами экологизации экономики [4]. В современных условиях повышение ценности природы выступает его необходимым условием. Основная цель устойчивого экономического развития заключается в повышении жизненного уровня населения и создании благоприятных условий в будущем. Обратной стороной экономического роста выступают загрязнение окружающей среды, изменение климатических условий, проблема дефицита природных ресурсов, приводящие, в свою очередь, к серьезным угрозам для здоровья населения и замедлению дальнейшего развития. Повышение доходов населения не гарантирует достаточный уровень качества жизни.

Следовательно, обеспечение экологической безопасности становится ключевым фактором для устойчивого развития и минимизации угроз человеческому существованию.

Устойчивое развитие региона зависит от численности занятых и производительности их труда, на которую оказывают влияние профессиональные навыки работников и эффективность их использования. Квалифицированные работники выступают ресурсом регионального экономического развития, при этом их образование является ключевым фактором и условием этого развития [8]. Данный показатель, по сути, является оценкой доступности качественного образования, соответствия приобретаемых навыков потребностям рынка труда, возможностей адаптации к изменениям технологии и рынков, подготовки к приобретению навыков, требуемых в перспективе [5].

Предложенная система базовых показателей позволяет дать комплексную (интегральную) оценку потенциала сглаживания дифференциации экономического пространства регионов, в основе которой лежит обобщенная оценка элементов более низкого уровня: потенциала структурных преобразований, потенциала технологического развития, потенциала устойчивого развития.

Практическое использование интегрального показателя «Потенциал сглаживания дифференциации экономического пространства регионов» возможно при типологизации регионов, мониторинге процесса сглаживания дифференциации регионов, корректировке мер государственного регулирования регионального развития. Алгоритм формирования интегрального показателя позволяет дать содержательную интерпретацию положения дел в регионах в разрезе структурных элементов.

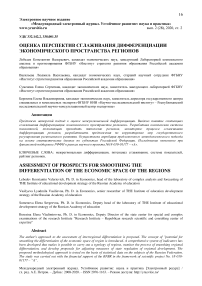

Формирование комплексного показателя производится на основе нормированных рейтинговых оценок трех структурных элементов: потенциала структурных преобразований, потенциала технологического развития, потенциала устойчивого развития. В результате формируется рейтинг субъектов Российской Федерации в порядке убывания оценок: чем выше значение показателя, тем выше положение субъекта в рейтинге (рис. 1).

я

Рис. 1. Потенциал сглаживания дифференциации экономического пространства регионов в 2018 году

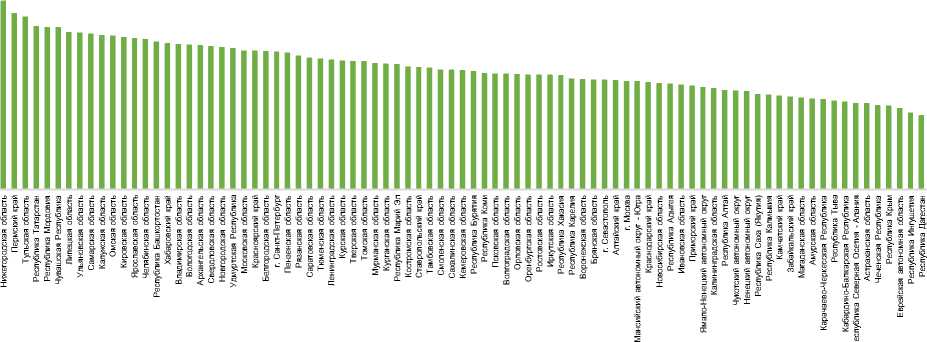

Динамика расположения субъектов Российской Федерации в рейтинге за три рассматриваемых года (2016-2018 гг.) позволяет выделить несколько групп с достаточно устойчивыми значениями потенциала сглаживания пространственной дифференциации регионов. Так, в группу с максимальными значениями показателя входят следующие субъекты РФ: Нижегородская область, Пермский край, Тульская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Липецкая область, Ульяновская область, Самарская область, Калужская область (рис. 2).

Рис. 2. Динамика положения в рейтинге 10 регионов-лидеров (по последнему году)

Несколько регионов стабильно находятся в десятке лидеров, незначительно изменяя свое положение в рейтинге в течение трех лет. У части регионов за рассматриваемый период произошли значительные сдвиги по местам в рейтинге. Например, Республика Татарстан, Ульяновская и Калужская области значительно повысили свои позиции (до 4, 8 и 10 места соответственно), Республика Мордовия, наоборот, потеряла лидирующие позиции, уступив

Нижегородской области.

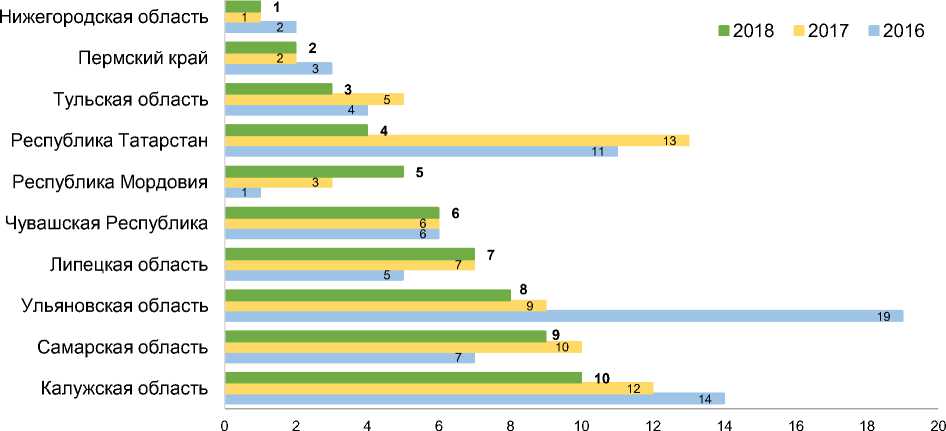

Неравномерная и разнонаправленная динамика положения в рейтинге наблюдается у ряда регионов, не входящих в группы с полярными значениями. Среди них можно выделить десять наиболее ярких примеров (рис. 3). Так, Омская область, Архангельская область, Ленинградская область, Краснодарский край после скачкообразного падения в рейтинге 2017 года вернулись на позиции 2016 года или более высокие (Архангельская область с 44 места на 19 место, Омская область – с 23 на 11 место).

Омская область

Архангельская область

Новгородская область

Красноярский край

Ленинградская область

Мурманская область

Ростовская область

Брянская область г. Москва

Краснодарский край

Рис. 3. Регионы с нестабильным положением в рейтинге

Положение Новгородской области, Красноярского края, Ростовской и Брянской областей, г. Москвы к 2018 году ухудшилось на 5, 12, 23, 33, 27 позиций соответственно. Мурманская область за рассматриваемый период, ежегодно улучшая свое положение в рейтинге, переместилась с 59 на 35 место.

Можно отметить некую взаимосвязь, прослеживаемую между динамикой положения региона в рейтингах и динамикой в структуре комплексного показателя. В регионах, последовательно изменявших свое положение в рейтингах в сторону снижения или повышения, доля потенциала технологического развития изменялась аналогично.

Предложенный авторами подход позволяет оценить потенциал сглаживания региональной дифференциации через совокупность базовых социально-экономических индикаторов, составляющих блоки потенциалов комплексной оценки. Ранжирование всех субъектов РФ по результирующему показателю демонстрирует неравномерность в развитии регионов, позволяет типологизировать их и проводить сравнительный анализ, выявляя сильные и слабые стороны.

Список литературы Оценка перспектив сглаживания дифференциации экономического пространства регионов

- Башмаков И.А., Мышак А.Д. Динамика потребления энергии и энергоемкости ВРП в регионах России. Езда с поднятым капотом // ЭнергоСовет. 2016. № 2. С. 12-20.

- Бочко В.С. Валовой региональный продукт: оценка развития территории // Известия Уральского государственного экономического университета. 2004. № 8. С. 31-44.

- EDN: MVZYRZ

- Васильева Л.В. Развитие методологических подходов к оценке межрегиональной дифференциации // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (23 октября 2019 г., г. Казань). - Уфа: Аэтерна, 2019. - С. 60-63.

- EDN: KKCFAB

- Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2011 г. / Под редакцией А.А. Аузана и С.Н. Бобылева. М.: ПРООН в РФ / Дизайн-макет, допечатная подготовка, печать: ООО "Дизайн-проект "Самолет", 2011. - 146 с.

- Квалифицированная рабочая сила - основа интенсивного, устойчивого и сбалансированного экономического роста. Группа двадцати: стратегия в области профессиональной подготовки кадров / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. - М.: МОТ, 2011. - 55 с.

- Методика расчета числа используемых передовых производственных технологий. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58662 (дата обращения: 25.11.2020).

- Миллер М.А. Разработка и использование передовых производственных технологий в российской промышленности // Вестник СибАДИ. Выпуск 6 (46). 2015. - С. 112-119.

- EDN: VDMHUL

- Приказ Росстата от 20.12.2018 № 751 "Об утверждении Методики расчета показателя "Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников" [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-20122018-n-751-ob-utverzhdenii-metodiki/ (дата обращения: 25.11.2020).

- Уханова А.В., Смиренникова Е.В., Воронина Л.В. Система показателей прогнозирования социально-экономического развития арктического макрорегиона // Вестник Пермского университета. Том 13. № 3. 2018. - С. 416-432.

- DOI: 10.17072/1994-9960-2018-3-416-432