Оценка показателей системы кровообращения студенток, проживающих на территориях с разной радиационной нагрузкой

Автор: Скорозвон М.С., Чернявских С.Д.

Статья в выпуске: 3 т.255, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе дана оценка физиологических показателей системы кровообращения студенток, проживающих на территориях с разной радиационной нагрузкой. У обучающихся, проживающих на территориях, не подвергшихся воздействию радиации, показатели диастолического артериального давления были выше, систолического и минутного объемов крови ниже, чем у испытуемых, проживающих в зонах, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения. Вне зависимости от территории проживания, для испытуемых студенток был характерен сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообращения. Проживание в течение длительного времени на территориях, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения, оказывает отрицательное влияние на показатели системы кровообращения студенток.

Показатели сердечно-сосудистой системы, студенты, радиоактивное загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/142238919

IDR: 142238919 | УДК: 611.1/551.521 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_255_290

Текст научной статьи Оценка показателей системы кровообращения студенток, проживающих на территориях с разной радиационной нагрузкой

На функциональное состояние систем организма оказывают влияние ряд факторов, среди которых особо выделяют радиоактивное загрязнение. В Белгородской области расположены населенные пункты со средней плотностью загрязнения территории цезием-137 от 1,0 Ки/км2 до 5,0 Ки/км2, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [9]. Воздействие радиации способствует повышению риска возникновения онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, крови и кроветворных органов, психических расстройств и пороков развития [8, 15]. В наибольшей степени влиянию данного фактора подвергается система кровообращения, которая участвует в регуляции жизненно важных функций организма [2, 4, 6].

На основании анализа статистических данных медицинских организаций Белгородской области, одной из основных причин в структуре смертности взрослого населения, которое проживает на территориях, подвергшихся радиационному воздействию, являются заболевания сердечно-сосудистой системы (49,7 %). Также отмечается увеличение количества людей с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, острым инфарктом миокарда и т. д. [11].

Актуальным является изучение влияния радиационной нагрузки на лиц юношеского возраста, длительное время проживающих на территориях, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения.

Целью нашей работы была оценка функционального состояния сердечнососудистой системы студенток, проживающих на территориях с разной радиационной нагрузкой.

Материал и методы исследований. Для достижения цели исследования были сформированы две группы студенток НИУ «БелГУ». В состав первой группы – контрольной – вошли студентки, местом рождения и проживания которых до поступления в университет были районы, не попавшие под действие радиоактивного загрязнения. Вторая группа – опытная, включала в себя студенток, родившихся и проживающих до поступления в университет на экологически загрязненных территориях. На момент проведения обследования все студентки были здоровы.

Оценку состояния системы кровообращения студенток осуществляли, измеряя артериальное давление – систолическое (АДС, мм рт. ст.) и диастолическое (АДД, мм рт. ст.) методом Короткова, пульсовое давление (ПД, мм рт. ст. = АДС – АДД), частоту сердечных сокращений (ЧСС, мин-1) [16].

По формуле Стара определяли систолический объем крови (СОК, мл): СОК = 101 + 0,5 хПД – 0,6 х АДД – 0,6 х А, где А – возраст, лет. Данный параметр характеризует количество крови, которое во время систолы выбрасывает левый и правый желудочки сердца [10, 17]. Произведение СОК на ЧСС позволило рассчитать минутный объем крови (МОК, мл/мин) [1, 13]. Среднее артериальное давление в периферических (АД ср. п., мм рт. ст.) и центральных (АД ср. ц., мм рт. ст.) артериях, выражающее энергию непрерывного движения крови, измеряли по формуле Хикема: АД ср. п, мм рт. ст. = АДД + (АДС – АДД) / 3. Используя формулу Савицкого, вычисляли АД ср. в центральных артериях: АД ср. ц. = АДД + ПД / 2 [5]. Коэффициент эффективности кровообращения (КЭК, усл. ед.) определяли, исходя из частоты сердечных сокращений и артериального давления, по формуле: КЭК, усл. ед. = (АДС – АДД) х ЧСС [12]. Коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.), характеризующий функциональное состояние сердечнососудистой системы, рассчитали по формуле Кваса: КВ, усл. ед. = (ЧСС х 10) / ПД [3, 14]. Тип саморегуляции кровообращения (ТСК, усл. ед.), характеризующий уровень напряжения в регуляции системы кровообращения, был вычислен по формуле: ТСК, усл. ед.= АДД / ЧСС х 100 [7].

Полученные результаты были обработаны методами вариационной статистики. Используя компьютерную программу Excel 7.0, вычисляли значение средней арифметической выборочной совокупности (M) и стандартной ошибки среднего значения (m). С помощью непарного (двухвыборочного) t-критерия Стьюдента определяли достоверность различий между значениями признаков сравниваемых групп. За уровень статистически значимых принимали изменения при Р<0,05.

Результат исследований. Данные, характеризующие состояние сердечнососудистой системы и относительные показатели гемодинамики студенток, представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Показатели сердечно-сосудистой системы студенток

|

Показатель, усл. ед. |

Нормальные значения показателей, усл. ед. |

1 группа |

2 группа |

|

АДС, мм рт. ст. |

109-117 мм рт. ст. |

111,11 ± 1,97 |

109,95 ± 3,54 |

|

АДД, мм рт. ст. |

66-74 мм рт. ст. |

73,89 ± 1,14 |

67 ± 2,46* |

|

ПД, мм рт. ст. |

38-43 мм рт. ст. |

37,21 ± 1,78 |

42,95 ± 2,69 |

|

ЧСС, уд/мин |

60-79 уд/мин |

72,37 ± 2,51 |

74,21 ± 2,36 |

Примечание: * – достоверность различий, по сравнению с 1 группой по t-критерию Стьюдента (Р<0,05)

Как видно из таблицы 1, у обучающихся первой группы, которые проживают на территориях, не подвергшихся воздействию радиации, средний показатель диастолического артериального давления соответствовал норме для лиц в возрасте от 15 до 20 лет. Параметр АДД второй группы испытуемых, проживающих в зонах, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения, не отклонялся от границ нормальных величин и был на 9,32 % ниже, по сравнению со значением девушек первой группы.

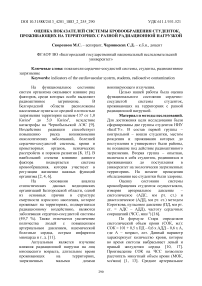

На рисунке 1 представлено распределение студенток каждой группы с учетом индивидуальных величин АДД.

Процент обучающихся с АДД ниже 66 мм рт. ст. выявлен как в первой (5,26 %), так и во второй (42,11 %) группах.

Наиболее устойчивыми и адаптированными к факторам среды оказались испытуемые первой группы. У них процент девушек с нормальным давлением составил 47,37 %, в отличие от второй группы – 31,58 %. Процент лиц с АДД выше нормы установлен среди студенток первой (47,37 %) и второй (26,32 %) групп.

Согласно данных таблицы 2, результат систолического объема крови обучающихся первой группы, местом рождения и проживания которых до поступления в университет были районы, не попавшие под действие радиационного загрязнения, находился в границах возрастной нормы. У испытуемых второй группы, родившихся и проживающих на экологически загрязненных территориях, он не превышал физиологическую норму и был на 10,71 % выше, по сравнению с показателем девушек из первой группы.

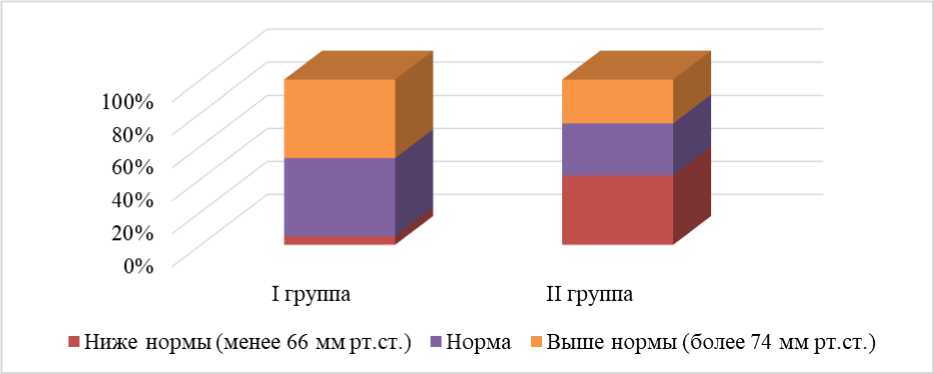

На рисунке 2 показано распределение студенток по индивидуальным параметрам СОК.

Уровень активности миокарда ниже нормы был более высоким у обучающихся первой группы (15,79 %) в отличие от второй (5,26 %). Процент лиц с нормальным уровнем напряжения систолической активности миокарда увеличился в первой группе за счет отсутствия значений выше 80 мл. Вторая группа испытуемых была менее адаптирована к условиям проживания, т.к. функциональная норма сократительной функции миокарда составляла 68,42 %, а данные, превышающие ее, наблюдались у 26,32 % девушек.

Рисунок 1 – Распределение студенток (%) по индивидуальным величинам АДД

Таблица 2 – Относительные показатели гемодинамики

|

Показатель, усл. ед. |

Нормальные значения показателей, усл. ед. |

1 группа |

2 группа |

|

СОК, мл |

60-80 мл |

64,32±1,22 |

71,21±2,03* |

|

МОК, л/мин |

3100-5200 мл |

4644±172,11 |

5217,47±117,83* |

|

АД ср.п., мм рт. ст. |

80-90 мм рт. ст. |

86,26±1,18 |

81,16±2,56 |

|

АД ср. ц., мм рт. ст. |

75-92 мм рт. ст. |

92,63±1,32 |

88,68±2,71 |

|

КЭК, усл. ед. |

2500-3000 усл. ед. |

2671,42±148,58 |

3129,73±181,73 |

|

КВ, усл. ед. |

12-16 усл. ед. |

20,89±1,81 |

19,42±2,21 |

|

ТСК, усл. ед. |

сердечно-сосудистый ТСК – 90-110 усл. ед.; сосудистый ТСК – более 110 усл. ед. сердечный ТСК – менее 90 усл. ед. |

104,37±3,93 |

90,79±2,92* |

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с 1 группой по t-критерию Стьюдента (Р<0,05)

У студенток первой группы, которые проживают на территориях, не подвергшихся воздействию радиации, средняя величина минутного объема крови соответствовала норме. Результат МОК обучающихся второй группы, проживающих в зонах, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения, превышал верхнюю границу нормы и был на 12,35 % выше, по сравнению с показателями испытуемых первой группы.

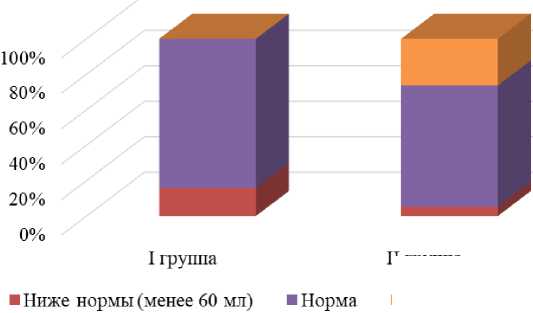

На рисунке 3 представлено распределение девушек по индивидуальным параметрам МОК.

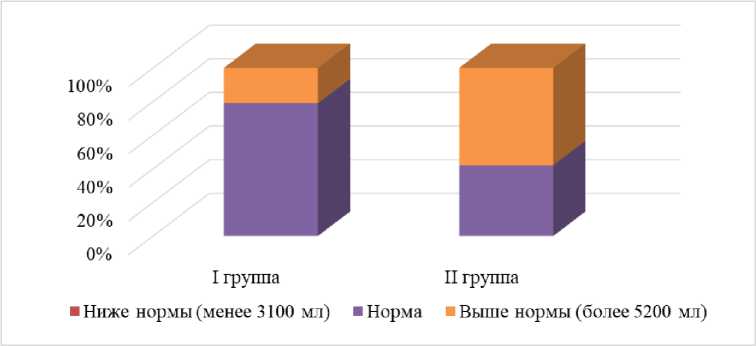

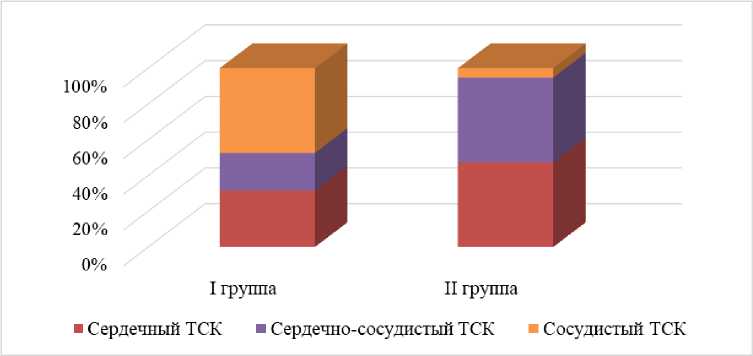

В первой группе значения МОК соответствовали норме у 78,95 % студенток, у второй группы обучающихся данная величина была значительно ниже – 42,11 %. Процент лиц первой и второй групп, у которых минутный объем крови превысил верхнюю границу возрастной нормы составил 21,05 % и 57,89 % соответственно. У испытуемых первой и второй групп наблюдали проявление сердечно-сосудистого типа саморегуляции кровообращения, который организму энергетически невыгоден, т.к. как связан с постоянным высоким расходом энергоресурсов. У девушек второй группы результат ТСК был ниже на 13,01 %, по сравнению с показателями студенток первой группы. Анализ распределения обучающихся каждой группы показан на рисунке 4.

■ Выше нормы (более 80 мл)

11 группа

Рисунок 2 – Распределение студенток (%) по индивидуальным параметрам СОК

Рисунок 3 – Распределение девушек (%) по индивидуальным параметрам МОК

Рисунок 4 – Распределение обучающихся (%) по индивидуальным параметрам ТСК

Сердечный тип саморегуляции кровообращения действовал у большей части испытуемых второй группы (47,37 %), в отличие от первой (31,58 %), что указывает на дезадаптацию к условиям проживания. Сосудистый тип ТСК наиболее характерен для девушек первой группы (47,37 %), по сравнению со второй (5,26 %). Уравновешенное влияние отделов ВНС на функциональную активность сердца и сосудов установили у лиц как первой (21,05 %), так и второй группы (47,37 %).

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что у студенток, местом рождения и проживания которых до поступления в университет были районы, не попавшие под радиационное воздействие, данные диастолического артериального давления были выше, чем у обучающихся, родившихся и проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. Также у испытуемых первой группы относительные показатели гемодинамики, в том числе систолический и минутный объем крови, были ниже, по сравнению с девушками второй группы. У студенток первой и второй групп выявлен сердечнососудистый тип саморегуляции кровообращения. Можно предположить, что выявленные отличия между группами являются результатом проживания на территориях с разной радиационной нагрузкой. У девушек второй группы, вследствие большой нагрузки на сердечнососудистую систему, проявляется дезадаптация миокарда сердца и сосудов, их детренированность.

Таким образом, проживание в течение длительного времени на территориях, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения, оказывает отрицательное влияние на показатели системы кровообращения студенток.

Резюме

В работе дана оценка физиологических показателей системы кровообращения студенток, проживающих на территориях с разной радиационной нагрузкой. У обучающихся, проживающих на территориях, не подвергшихся воздействию радиации, показатели диастолического артериального давления были выше, систолического и минутного объемов крови ниже, чем у испытуемых, проживающих в зонах, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения. Вне зависимости от территории проживания, для испытуемых студенток был характерен сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообращения. Проживание в течение длительного времени на территориях, загрязненных малыми дозами ионизирующего излучения, оказывает отрицательное влияние на показатели системы кровообращения студенток.

Список литературы Оценка показателей системы кровообращения студенток, проживающих на территориях с разной радиационной нагрузкой

- Глухова, Ю. А. Гендерные и соматотипологические особенности функционального состояния организма студентов / Ю. А. Глухова, С. В. Федоров // Вестник ВолГМУ. – 2016. – № 2 (58). – С. 54-57.

- Жумамбаева, Р. М. Оценка качества жизни больных с патологией органов кровообращения, подвергшихся воздействию радиационного фактора / Р. М. Жумамбаева, А. С. Керимкулова, Д. Х. Даутов, И. А. Избасарова, А. К. Токабаев, Ж. Т. Жетмекова // Наука и здравоохранение. – 2013. – № 5. – С. 47-48.

- Иванов, С. А. Количественная оценка функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы / С. А. Иванов, Е. В. Невзорова, А. В. Гулин // Вестник российских университетов. Математика. – 2017. – № 6-2. – С. 1535-1540.

- Константинова, Е. Д. Радиоактивное загрязнение территории и адаптационная реакция организма человека / Е. Д. Константинова, Т. А. Маслакова, Ю. В. Шалаумова, А. Н. Вараксин, А. А. Живодеров // Экология человека. – 2019. – № 2. – С. 4-9.

- Кушкова, Н. Е. Показатели функционирования кардиореспираторной системы у студентов медицинского вуза / Н. Е. Кушкова, А. П. Спицин // Экология человека. – 2007. – № 10. – С. 33-36.

- Лобанок, Л. М. Ионизирующее излучение в малых дозах как фактор риска возникновения предпатологических состояний сердца и сосудов / Л. М. Лобанок, К. Я. Буланова // Журнал ГрГМУ. – 2009. – № 2 (26). – С. 85-87.

- Мельник, С. Н. Особенности показателей сердечно-сосудистой системы студентов с различными типами саморегуляции кровообращения / С. Н. Мельник, В. В. Мельник // Проблемы здоровья и экологии. – 2019. – № 2 (60). – С. 80-85.

- Плеханова, О. В. Множественные хронические заболевания у лиц, проживающих в зоне радиационного воздействия / О. В. Плеханова, О. Ф. Калев, А. В. Аклеев // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции Уральского федерального округа «Полипатии в общей врачебной практике (семейной медицине)». – Челябинск: ЧелГМА, 2007. – С. 74-77.

- Российская Федерация. Закон. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Федеральный закон № 1244-1 от 15.05.1991.

- Спицин, А. П. Особенности центральной гемодинамики у лиц молодого возраста в зависимости от отличий фактической частоты сердечных сокращений / А. П. Спицин, Н. Е. Кушкова, Е. В. Колодкина // ЗНиСО. – 2018. – №7 (304). – С. 27-30.

- Степчук, М. А. Основные показатели деятельности медицинских организаций и состояния здоровья населения Белгородской области за 2019 год, Белгород. – 2020. – 206 с.

- Суриков, А. А. Анализ показателей центральной гемодинамики у студентов / А. А. Суриков, В. И. Кожанов, В. Т. Никоноров // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. – 2022. – № 4. – С. 39-47.

- Терегулов, Ю. Э. Возрастная динамика интегральных показателей кровообращения у пациентов без выраженной соматической патологии / Ю. Э. Терегулов, Н. В. Максумова, Л. Ф. Салямова, М. С. Максимова, С. Н. Прокопьева. // Кардиология: Новости. Мнения. Обучение. – 2017. – № 3 (14). – С. 40-46.

- Тулякова, О. В. Функциональное состояние студентов на первом году обучения / О. В. Тулякова, М. С. Авдеева, А. А. Смирнова // Новые исследования. – 2021. – № 3(67). – С. 40-45.

- Ушаков, И. Б. Отдаленные последствия при условно малых дозах облучения / И. Б. Ушаков, Б. И. Давыдов, С. К. Солдатов // Медицина труда и промышленная экология. – 2000. – № 1. – С. 15.

- Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека / Н. И. Федюкович // Учебник. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 573 с.

- Starr, Y. Clinical test as simple method of estimating cardiac stroke volume from blood pressure and age / Y. Starr // Circulation. – 1954. – № 9. – P. 664.