Оценка потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации

Автор: Манаева И.В., Мельников В.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Для обоснования рычагов и механизмов воздействия на агломерационные процессы в территориальном пространстве значимым и актуальным направлением экономической науки являются теоретико-методологические разработки идентификации и оценки потенциала агломерационных процессов в регионах России, что определено целью данной работы. Авторами сформирована система показателей агломерационных процессов, включающая блоки: концентрация производства и экономической активности; концентрация населения; концентрация научно-технического потенциала и инноваций; концентрация жилищной инфраструктуры; благосостояние населения. Предлагаемая методический инструментарий предполагает анализ специализации регионов РФ путем расчета коэффициента локализации по отдельным видам экономической деятельности и оценку взаимодействия потенциала агломерационного процесса территории и уровня концентрации на ней отдельных видов экономической деятельности посредством построения матрицы «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе - коэффициент локализации отдельных видов экономической деятельности». Апробация авторского методического подхода проводилась на 85 субъектах РФ. Период исследования: 2000, 2008, 2016-2022 гг. Информационная база - данные Федеральной службы государственной статистики. По результатам проведенных расчетов определена высокая степень дифференциации потенциала агломерационных процессов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Интенсивные агломерационные процессы отмечаются в Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях, Краснодарском и Красноярском краях, городе Севастополь и Республике Татарстан. В субъектах Северного Кавказа и Дальнего Востока отмечается низкий потенциал агломерационного развития, в отдельные годы в Чеченской Республике и Республике Ингушетии отсутствовали агломерационные процессы. Результаты данного исследования могут быть использованы органами региональной власти при разработке документов стратегического планирования, широким кругом исследователей в области пространственной экономики, а также преподавателями и студентами в рамках подготовки кадров по экономическим специальностям

Регион, агломерация, потенциал, агломерационный процесс, коэффициент локализации, пространственная экономика, социально-экономическое неравенство

Короткий адрес: https://sciup.org/147251096

IDR: 147251096 | УДК: 332.122 | DOI: 10.15838/esc.2025.2.98.5

Текст научной статьи Оценка потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации

На сегодняшний день вопросы развития агломерационных процессов в регионах Российской Федерации приобретают особую популярность по ряду причин. Во-первых, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года1 городские агломерации обозначены в качестве ключевых центров экономического роста, научно-технологического и инновационного развития субъектов РФ в рамках формирования в стране экономики предложения, ориентированной на развитие внутреннего рынка. Во-вторых, наличие крупных городских агломераций способствует ускоренному экономическому росту региона, на фоне опустынивания муниципальных районов субъекта и сжатия экономического пространства, при этом усиливая межрегиональную и внутрирегиональную дифференциацию. В-третьих, на основе неверного понимания взаимосвязи территорий, без учета связей и взаимодействия внутри регионов, можно получить искаженную картину исследуемого объекта, что приведет к неправильным результатам.

Все это диктует необходимость обоснования рычагов и механизмов воздействия на агломерационные процессы в территориальном пространстве, в связи с чем значимым и актуаль- ным направлением экономической науки являются теоретико-методологические разработки идентификации и оценки потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации.

В исследовании будет проведена оценки потенциала агломерационных процессов в субъектах РФ. Работа построена следующим образом: в первом разделе рассмотрим теоретические основы заявленной проблематики в трудах отечественных и зарубежных ученых; во втором – методологию и информационную базу исследования; в третьем – общее представление о развитии агломерационных процессов в регионах РФ и анализ полученных результатов. В заключении представим основные выводы и рекомендации.

Научная новизна исследования заключается в возможности корректно измерять дифференциацию потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации, позиционировать каждый субъект РФ по отношению к другим регионам.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные публикации отечественных и зарубежных ученых в области теории, методологии, оценки и анализа агломерационных процессов, а также сфере пространственной экономики.

Эволюция аспектов исследования агломерационных процессов

Научная категория «агломерация» в отечественной литературе получила широкое распространение во второй половине XX века. Агломерация (от лат. аgglomerare – присоединять, накоплять) – это «компактное расположение, группировка городских поселений, объединенных в единое целое интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями»2. Термин «агломерация» был введен в научный экономический оборот Адной Феррин Вебер (США). Основной причиной концентрации населения в городе она определила экономические (структурные) силы, к которым относила технический прогресс, появление и развитие торговли, территориальное разделение труда и др. (Вебер, 1903). Э.Ю. Бозе верно замечает, что «сегодня агломерация характеризуется не столько целостностью производственной и расселенческой систем, сколько целостностью рынков труда, недвижимости, земли, а также уровнем функциональной связанности отдельных ее элементов» (Boze, 2007).

С.Н. Растворцева под агломерационным процессом понимает «концентрацию экономической активности в регионе (в городе) в динамике» (Растворцева, 2013). Коллектив авторов под руководством Н.Н. Киселевой дает более широкое определение агломерационному процессу, по их мнению, это «пространственно-временная динамика концентрации экономической, инновационной и деловой активности как степень сосредоточения производства» (Киселева и др., 2016). Б.М. Гринчель и А.А. Антонова рассматривают региональный агломерационный процесс как «неотъемлемую часть (компоненту) инновационно-ориентированного процесса трансформации социальноэкономического пространства РФ» (Гринчель, Антонова, 2012), ученые подразумевают в первую очередь «измерение динамики регионального агломерационного процесса» (Гринчель, Антонова, 2012). С.А. Кожевников и Н.В. Ворошилов делают заключение о том, что «агломерационные процессы от ядра распространяются преимущественно лишь на ближайшую к нему территорию, что проявляется в наличии только по этой линии высокого уровня маятниковой миграции, в сближении и определенной синхронизации их развития по ключевым социально-экономическим показателям» (Кожевников, Ворошилов, 2024).

Исследованию агломерационных процессов большое внимание уделяется представителями новой экономической географии. По результатам ряда эмпирических исследований утверждалось, что агломерационный процесс продолжается до определенного момента – начала процесса рассеивания ( dispersion ), когда центробежные силы начинают превалировать над центростремительными.

Основополагающими работами новой экономической географии являются труды П. Кругмана. По мнению ученого «низкие транспортные расходы и экономия от масштаба стимулируют агломерационные процессы» (Krugman, 1991), «низкие транспортные расходы приводят к агломерационным процессам: концентрации видов промышленности в том регионе, где начальные условия лучше, при средних транспортных издержках агломерационные процессы происходят тогда, когда начальные условия значительно разнятся между регионами» (Krugman, Venables, 1996).

Испанский ученый Д. Пуга утверждает, что «при наличии мобильности рабочей силы высокие торговые расходы приводят к конвергенции, низкие торговые расходы стимулируют агломерационные процессы» (Puga, 1999). М. Фуджита и Х. Огава заключают, что «агломерационные процессы в регионе характеризуются экономическими отношениями между производителями, которые ослабевают с ростом расстояния между ними» (Fujita, Ogawa, 1982). Ф. Мартен и Д.И.П. Оттавиано по результатам эмпирических исследований пришли к выводу, что «если изначально большее число фирм производят дифференцированные товары в одном регионе, то агломерационный процесс возникает в этом регионе, так как стоимость затрат на инновации ниже. Тогда все инновации концентрируются в этом регионе» (Martin, Ottaviano, 2001). «Современные исследования объясняют возникновение и развитие агломерационных процессов как следствие межрегионального взаимодействия в больших пространственных масштабах» (Brakman, van Marrewijk, 2009).

Рассматривая эволюцию методических подходов к оценке агломерационных процессов и пространственного неравенства в зарубежных и отечественных исследованиях, целесообразно выделить отдельные блоки, совокупность которых создает единый методологический каркас.

-

1. Методические подходы к выделению и оценке агломераций

Для оценки развития агломераций по уровню сформированности и развитости ее внешней зоны ученые Института географии РАН и ЦНИИП градостроительства представили систему показателей: коэффициент агломера-тивности ( Ka ), индекс агломеративности ( Ia ), коэффициент развитости агломерации ( Kраз ) . Ю.Л. Пивоваров представил методический подход к определению границ агломераций(Пиво-варов, 2002).

-

2. Методические подходы к оценке пространственной концентрации

В научной литературе для оценки пространственной концентрации используется ряд индексов: индекс Джини (Gini, 1914); индекс Тейла (Коломак, 2013; Малкина, 2016); индекс Аткинсона (Atkinson, 1970); индекс концентрации Херфиндаля – Хиршмана (Суворова, Котлярова, 2023; Lin et al., 2011; Han, Song, 2021), индекс специализации П. Кругмана (Krugman, 1991).

-

3. Методические подходы к выделению и оценки периферии находятся в процессе формирования и становления, определим значимые, на наш взгляд, индексы периферизации территорий: индекс периферизации Кибла (Copus, 2001), индекс периферизации Эдера (Eder, 2019).

Распространенным подходом к оценке возникновения агломерационных процессов в регионе является метод У.С. Странга, который заключается в анализе динамики плотности населения в городах. Если плотность конкретных городов увеличивается более быстрыми темпами, то это свидетельствует о возникновении агломерационного процесса (Strange, 2009). С.Н. Растворцева провела модификацию данного метода путем добавления оценки миграционного прироста и представила алгоритм анализа развития агломерационного процесса в региональной экономике (Растворцева, 2013).

Таким образом, можем заключить, что на сегодняшний день в зарубежной и российской научной литературе нет общепризнанного методологического подхода для идентификации, оценки, управления и прогнозирования агломерационных процессов в пространственной экономике, что подтверждает значимость и актуальность данного исследования.

Методология и информационная база исследования

-

1 . Первым этапом оценки потенциала агломерационных процессов является определение индикаторов. Подчеркнем, что обоснование индикаторов сопрягается с мнениями исследователей, которые дают определения агломерациям и агломерационным процессам.

Критерии агломерационных процессов региона:

-

– концентрация производства и экономической активности – в процессе определения сущности агломерационных процессов данный критерий выделен их основным индикатором;

-

– концентрация населения – важный критерий агломерационных процессов, протекающих в территориальном пространстве, так как экономически активное население мигрирует в привлекательные для жизни, работы и учебы города и регионы, способствуя развитию агломерационных процессов;

-

– концентрация научно-технического потенциала и инноваций –данный критерий в современных условиях глобализационного развития является важным для оценки потенциала агломерационных процессов, так как наряду с концентрацией промышленности в регионах с активными агломерационными процессами происходит концентрация технологий и инноваций;

-

– концентрация жилищной инфраструктуры – жилищная инфраструктура обеспечивает качество жизни населения; в агломерированных регионах, а именно в ядре агломерации, качество жизни выше, что определяет выбор данного индикатора;

-

– благосостояние населения – характеризует финансовые возможности жителей региона; важным индикатором активно протекающих агломерационных процессов региона является более высокий уровень благосостояния населения.

-

2. На втором этапе оценки, по каждому выделенному индикатору сформируем систему показателей, обладающих информационной доступностью, достоверностью и релевантностью, которая позволит комплексно оценить потенциал агломерационных процессов в российских регионах. В рамках авторской методики целесообразно использовать, с одной стороны, достаточное количество (18 в авторском наборе) показателей, объединенных в пять функциональных блоков, соответствующих индикаторам агломерационного процесса, а с другой стороны, результирующий индекс, позволяющий количественно оценить потенциал агломерационного процесса в том или ином регионе в динамике. При формировании системы показателей агломерационных процессов в регионах России учитывалась имманентная взаи-

- мосвязанность, которая при расчете итогового индекса обеспечивает кумулятивное накопление качественных признаков и достоверность полученных результатов. Подчеркнем, что в каждый блок включено число показателей, реально необходимое и достаточное для обеспечения достоверности итоговой оценки по каждому индикатору агломерационного процесса. По-нашему мнению, представленная система показателей характеризует весь спектр значимых аспектов агломерационных процессов регионов России (таблица).

Каждый из представленных индикаторов описывает агломерационные процессы в регионе с определенной стороны, что в целом устанавливает многофакторность и комплексность данного понятия.

Для индикатора «Концентрация производства и экономической активности» представлены показатели, которые наиболее объективно отражают уровень концентрации производства и экономической сферы региона, что в свою очередь определяет интенсивность агломерационных процессов.

Использование показателей в индикаторе «Концентрация населения» основано на гипотезе: в регионах с более высоким потенциалом агломерационных процессов наблюдается бо-

Показатели оценки потенциала агломерационных процессов в регионах России

№ п/п Индикатор Показатель 1 Концентрация производства и экономической активности 1.1. Число организаций, ед. 1.2. Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), в ценах 2017 года, тыс. руб. 1.3. Численность рабочей силы, всего, чел. 1.4 Плотность экономически активного населения, чел./км2 2 Концентрация населения 2.1. Плотность населения; чел./км2 2.2. Коэффициент естественного прироста, промилле 2.3. Миграция, прирост в год, промилле 2.4. Удельный вес городского населения, % 2.5. Численность активных абонентов фиксированного мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 чел., чел. 3 Концентрация научно-технического потенциала и инноваций 3.1. Численность организаций, выполняющих научные исследования и разработки, ед. 3.2. Доля экономически активного населения, занятого научными исследованиями и разработками, % 3.3. Внутренние текущие затраты на инновационные исследования и разработки, млн руб. 3.4. Объем инновационных товаров, работ и услуг, млн руб. 4 Концентрация жилищной инфраструктуры 4.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, м2 4.2. Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения, м2 5 Благосостояние населения 5.1. Медианные среднедушевой денежный доход населения, руб. 5.2. Средства (вклады) физических лиц на рублевых счетах в Сбербанке России в расчете на душу населения, руб. 5.3. Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения, шт. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: (дата обращения 08.01.2025).

лее высокая плотность населения, естественный и миграционный прирост населения, следовательно, большее количество активных пользователей интернета и доли городского населения.

Показатели индикатора «Концентрация научно-технического потенциала и инноваций» позволяют объективно оценить уровень инновационного развития региона, в субъектах с интенсивно протекающими агломерационными процессами более высокий уровень инновационного развития.

Важным индикаторов агломерационных процессов является «Концентрация жилищной инфраструктуры». Данный блок в авторской методике раскрывает обеспеченность населения жильем и темпы строительства, которые напрямую зависят от агломерационных процессов в регионе.

Для индикатора «Благосостояние населения» предлагается использовать показатели, характеризующие финансовые возможности жителей региона. Важной характеристикой агломерированных регионов является уровень денежных доходов. Статистический параметр «число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения» демонстрирует не только уровень благосостояния населения, но и показывает концентрацию личного автотранспорта, который необходим для совершения ежедневных поездок на работу, учебу и т. д. в «ядро» агломерации.

Расчетный аппарат исследования включает несколько этапов.

Стандартизация показателей будет проводиться на основе вариационного размаха к одному числовому измерителю (0–1) по следующей формуле:

P i =

^ij - ^cPmin Хсртах ^cPmin ’ где:

Pij – стандартизированный i показатель региона j ;

Xij – фактический i показатель региона j ;

Xсрmin – усредненное по пяти худшим регионам минимальное значение показателя i показателя в выборке регионов;

Xсрmax – усредненное по пяти лучшим регионам максимальное значение показателя i показателя в выборке регионов.

h = ( h Pii)/n , (2)

где:

Ij – нормированная оценка потенциала агломерационного процесса региона j по каждому индикатору;

n – общее число показателей индикатора.

_ hl + h2 + h3 + ^ + h^

'" = 5 ,

где:

АРj – нормированный индекс потенциала агломерационных процессов в регионе j;

Ij1–Ij5 – нормированные оценки потенциала агломерационного процесса региона j по каждому из пяти индикаторов.

Поясним, что усреднение по пяти худшим/ лучшим регионам значений показателей проведено с целью сокращения разрыва в значениях, но при этом не нарушается ранжирование субъектов в выборке.

Полученный расчетным путем итоговый индекс ( АРj ) позволяет корректно измерять межрегиональную дифференциацию потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации, позиционировать каждый субъект РФ по отношению к другим регионам.

На третьем этапе проведем анализ специализации регионов РФ (сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; лесоводство и лесозаготовки; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производство; научные исследования и разработки) путем расчета коэффициента локализации:

LQ

'"-

E4 = /E i , E

где:

LQ – коэффициент локализации;

Eji – численность занятых в секторе экономике i в регионе j;

Ej – общая численность занятых в регионе j ;

Ei – численность занятых в секторе экономики i ;

E – общая численность занятых в стране;

i – сектор экономики;

j – регион.

Коэффициент локализации показывает, во сколько раз концентрация конкретного вида экономической деятельности превышает средний показатель по стране, то есть характеризует регион относительно специфики промышленного производства.

На четвертом этапе оценки по полученным расчетным путем результатам построим матрицу «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе – коэффициент локализации отдельных видов экономической деятельности». Предполагается, что матрица учитывает взаимодействие потенциала агломерационного процесса территории и уровень концентрации на ней отдельных видов экономической деятельности.

Исследование проводилось по 85 регионам России. Данные по Архангельской и Тюменской областям принимались отдельно, без включения автономных округов. Автономные округа учитывались как отдельные субъекты Федерации. Период исследования: 2000, 2008, 2016–2022 гг. Информационной базой послужили данные Федеральной службы государственной статистики.

Полученные результаты и обсуждения

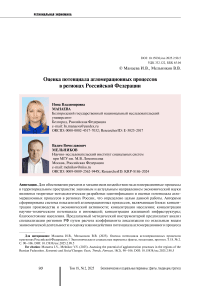

Важной особенностью городов и регионов Российской Федерации является высокий уровень их дифференциации по ряду важных социально-экономических и природного-гео-графических показателей, что создает условия для возникновения и развития агломерационных процессов на одних территориях и отток ресурсов (человеческий капитал, инновации, инвестиции и др.) с периферийных регионов. Для того чтобы дать общую картину дифференциации регионов России, рассчитаем индекс Джини по отдельным социально-экономическим параметрам (рис. 1, 2) . Выбор коэффициента Джини определен простотой расчета, отсутствием необходимости идентифицировать субъекты оценки.

Индекс Джини по показателю «прирост (уменьшение) денег у населения» составляющий 0,39 (минимальное значение) в 2000 году достиг максимального значения в 2022 году – 0,62, сложившаяся тенденция позволяет сделать вывод о росте неравенства по данному критерию. В 2000 году в пяти регионах-лидерах

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: document/13204 (дата обращения 15.08.2024).

Рис. 2. Динамика экономического неравенства в регионах России в 2010–2022 гг., индекс Джини

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г.

—ВРП на душу населения

—•—Доходы местного бюджета на душу населения

• Инвестиции в основной капитал на душу населения

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: document/13204 (дата обращения 15.08.2024).

было сосредоточено 22,5% денежных накоплений у населения, в 2002 году – 26,6%, в 2022 году – 48,8%. По критериям «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата», «численность населения с доходами ниже границы бедности», «объем платных услуг на душу населения» наметилась тенденция на снижение дифференциации, но значимых изменений не наблюдалось.

Данные, представленные на рисунке 2, демонстрируют стабильно высокий уровень неравенства по показателю «ВРП на душу населения», подчеркнем, что за анализируемый период значимая динамика отсутствует. Неоднозначная динамика коэффициента Джини получена для показателя «инвестиции в основной капитал на душу населения»: присутствуют как периоды роста, так и снижения неравенства. Проведенные расчеты показали низкий уровень неравенства российских регионов по критерию «доходы местного бюджета на душу населения».

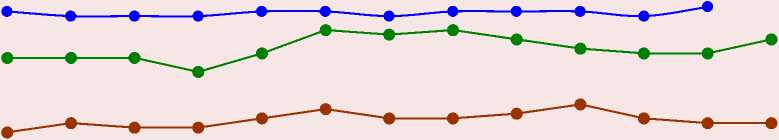

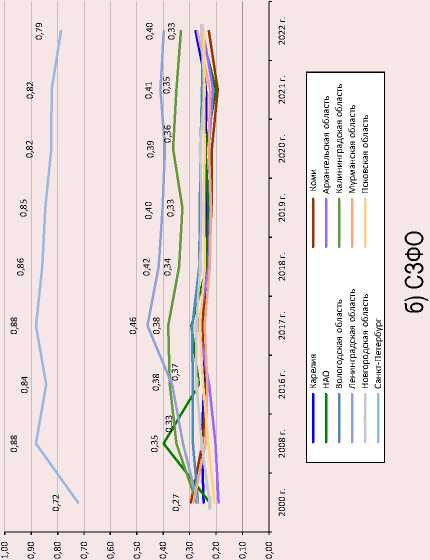

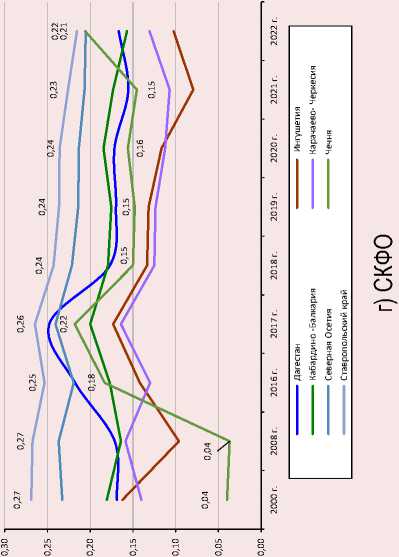

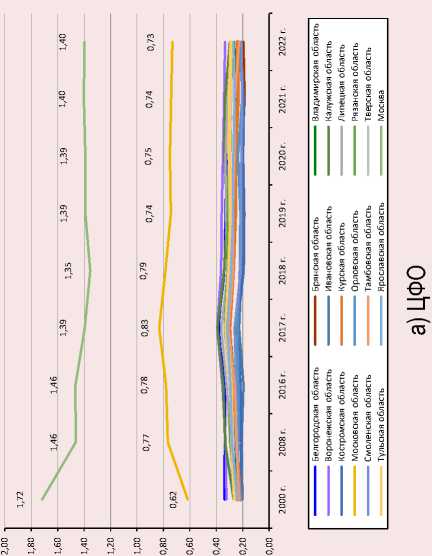

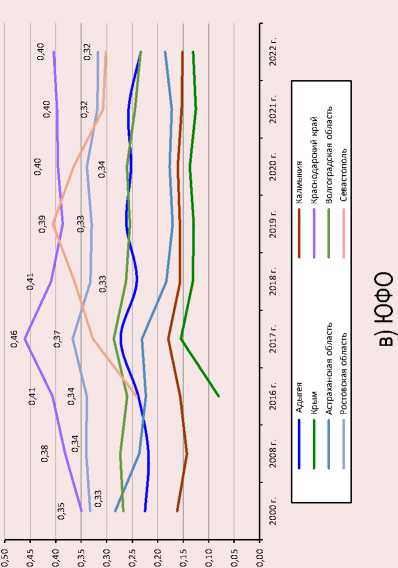

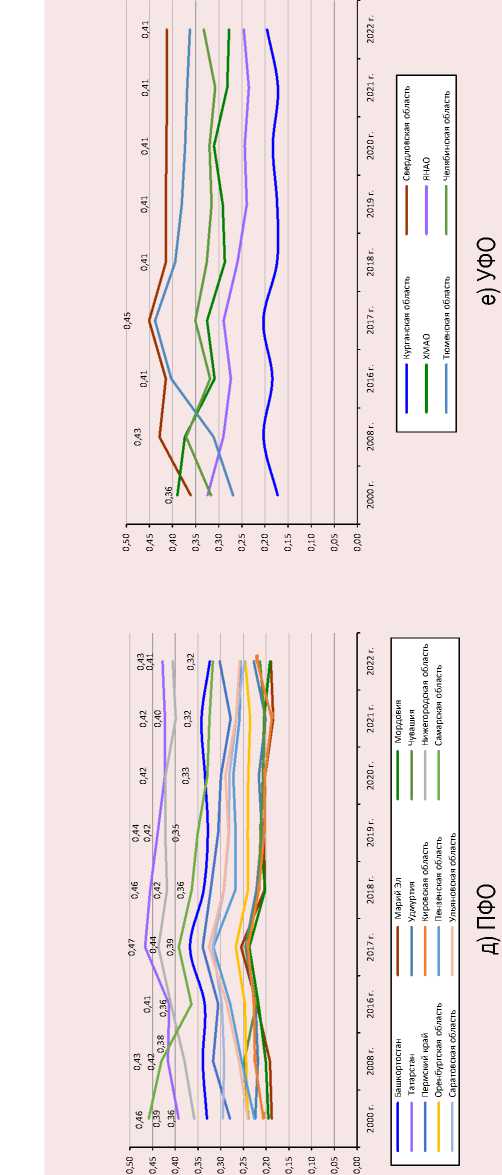

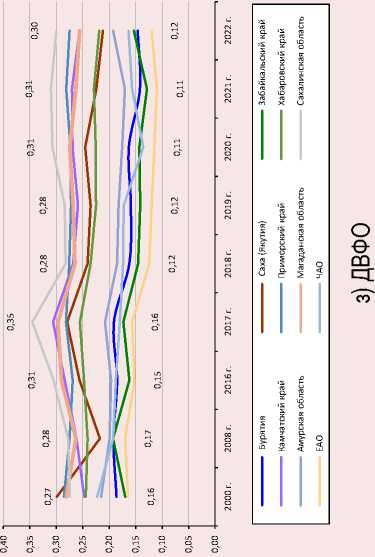

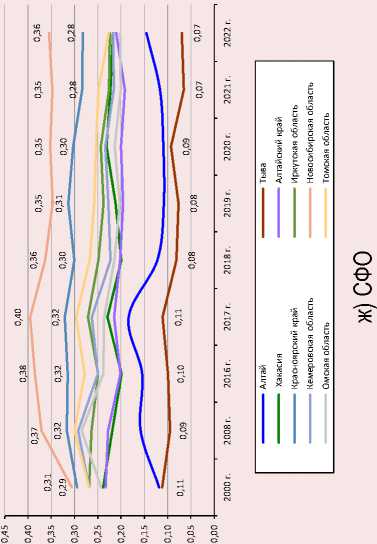

На рисунке 3 представлена динамика индекса потенциала агломерационных процессов в регионах России в разрезе федеральных округов.

По данным, представленным на рисунке 3, можно сделать вывод о наличии высокой дифференциации в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, лидерами за анализируемый период выступают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В 2008 году наблюдается отрицательная динамика потенциала агломерационного процесса в Москве, но при этом в Московской области намечена тенденция роста (рис. 3а) , т. е. высокая стоимость жизни (цены на недвижимость, аренду квартир и офисов, тех. помещений) создало ситуацию, при которой увеличился приток человеческого потенциала в Московскую область. Население приобретает недвижимость в московском регионе, при этом совершает ежедневные поездки в Москву на работу, учебу, а также пользуется культурной, медицинской и спортивной сферами столичного региона. В Северо-Западном федеральном округе (рис. 3б) максимальное значение индекса потенциала агломерационных процессов получено для Санкт-Петербурга с неоднозначной динамикой. Значимая положительная динамика анализируемого показателя зафиксирована в Ленинградской и Кали-

Рис. 3. Динамика индекса потенциала агломерационного процесса в регионах России в 2000–2022 гг.

,

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: (дата обращения 15.08.2024).

нинградской областях, что свидетельствует об интенсивности агломерационных процессов и формировании агломераций в данных субъектах РФ. На территории Южного федерального округа (рис. 3в) к числу субъектов с интенсивными агломерационными процессами (высокие значения и положительная динамика индекса потенциала агломерационных процессов) можно отнести Краснодарский край, Ростовскую область и город Севастополь. Отрицательная динамика анализируемого индекса зафиксирована в Астраханской области. Оценивая агломерационные процессы Северо-Кавказского федерального округа (рис. 3г), заключим, что в целом для всех субъектов характерен низкий потенциал агломерационного развития, также в отдельные годы в Чеченской Республике и Республике Ингушетии отмечается отсутствие агломерационных процессов. Из числа субъектов Приволжского федерального округа (рис. 3д) целесообразно выделить Республику Татарстан и Нижегородскую область как лидеров по анализируемому индексу. Интерес вызывает Самарская область, на территории которой отмечается отрицательная динамика потенциала агломерационных процессов. На территории Уральского федерального округа (рис. 3е) значимая положительная динамика, свидетель- ствующая об интенсивности агломерационных процессов, наблюдается в Свердловской и Тюменской областях. В Сибирском федеральном округе (рис. 3ж) лидерами по степени развития агломерационных процессов является Новосибирская область и Красноярский край. Отсутствие агломерационных процессов зафиксировано в Республике Тыва. Результаты расчетов, полученные для субъектов Дальнего Востока (рис. 3и), свидетельствуют о низком потенциале агломерационных процессов, а в отдельных регионах об их отсутствии.

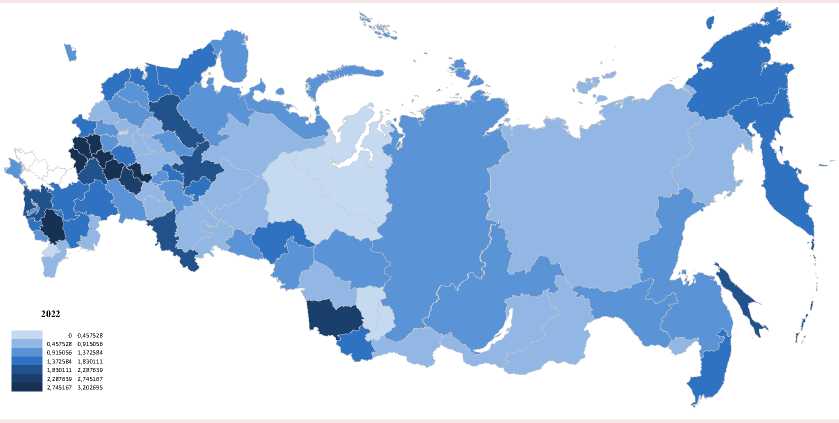

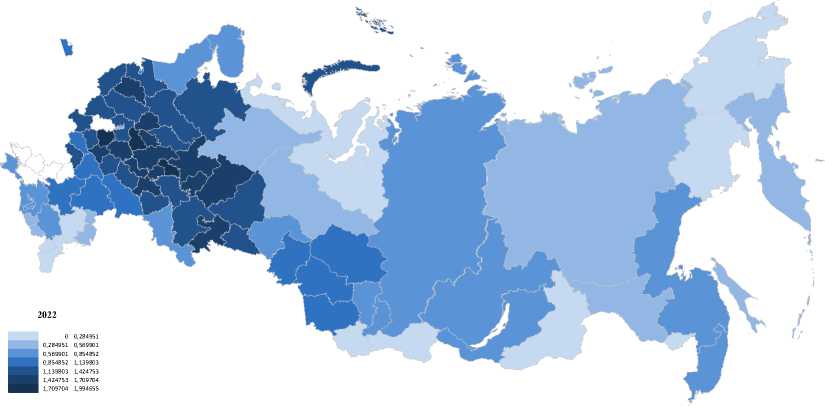

На рисунках 4–8 представлены результаты анализа специализации регионов РФ. Подчеркнем, что развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства и добывающей промышленности определено факторами первой природы: плодородные почвы, наличие полезных ископаемых, климатические условия.

По данным, представленным на рисунке 4 , можем заключить, что в секторе «сельское хозяйство» максимальный уровень специализации наблюдается в Тамбовской области ( LQ – 3,2), Ставропольском крае ( LQ – 3,02), Республике Мордовии ( LQ – 2,8), Орловской ( LQ – 2,8), Белгородской ( LQ – 3), Курской ( LQ – 2,8), Липецкой ( LQ – 2,7), Пензенской ( LQ – 2,3) областях, Алтайском крае ( LQ – 2,3).

Рис. 4. Коэффициент локализации по виду деятельности «сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

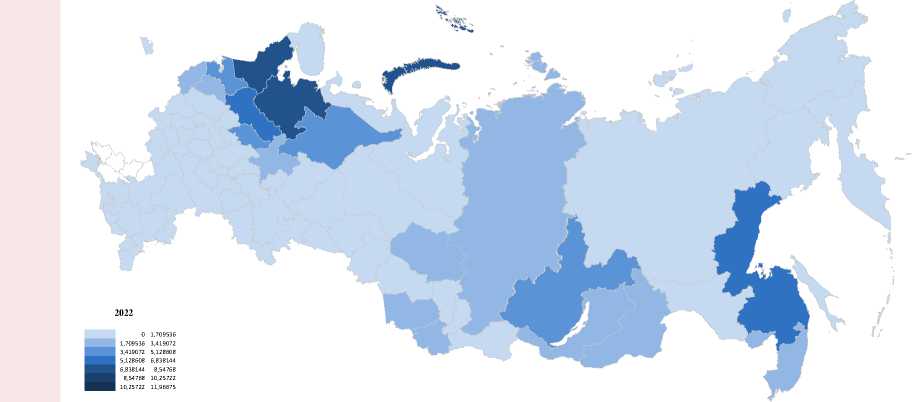

К числу регионов-лидеров РФ, специализирующихся на секторе «лесоводство и лесозаготовки», относятся субъекты Европейского Севера и Сибири: Архангельская область ( LQ – 7,2), Республика Карелия ( LQ – 6,9), Вологодская область ( LQ – 5,9), Хабаровский край ( LQ – 5,4), Иркутская область ( LQ – 4,9), Ленинградская область ( LQ – 4,7), Республика Коми ( LQ – 4,4) (рис. 5) .

К числу регионов-лидеров, специализирующихся в добывающем секторе промышленности, по результатам проведенных расчетов относятся Ханты-Мансийский ( LQ – 11,9), Ненецкий ( LQ – 10,4), Ямало-Ненецкий ( LQ – 9,50), Чукотский ( LQ – 8,80) автономные округа, Магаданская область ( LQ – 8,4). Важно подчеркнуть высокий уровень дифференциации

Рис. 5. Коэффициент локализации по виду деятельности «лесоводство и лесозаготовки» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

Рис. 6. Коэффициент локализации по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

коэффициента локализации по сектору «добывающая промышленность» в регионах РФ, так как развитие данной отрасли определено наличием полезных ископаемых (рис. 6) .

По данным, представленным на рис. 7, заключили, что регионы, специализирующиеся на секторе «обрабатывающая промышленность», образуют «пояс» с северо-запада на юго-восток до Урала, с исключением субъек- тов Северного Кавказа и юга. В данной отрасли высокого уровня дифференциации не наблюдается по причине того, что специализация сектора «обрабатывающая промышленность» не продиктована факторами природного характера.

Специализация регионов в секторе «научные исследования и разработки» также не продиктована факторами первой природы, но широко дифференцирована в субъектах РФ (рис. 8) .

Рис. 7. Коэффициент локализации по виду деятельности «обрабатывающая промышленность» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

Рис. 8. Коэффициент локализации по виду деятельности «научные исследования и разработки» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

Максимальные значения коэффициента локализации по виду деятельности «научные исследования и разработки» получены для Омской области ( LQ – 2,7), Москвы ( LQ – 2,6), Московской области ( LQ – 2,4), Нижегородской области ( LQ – 2,15), Санкт-Петербурга ( LQ –2,1) .

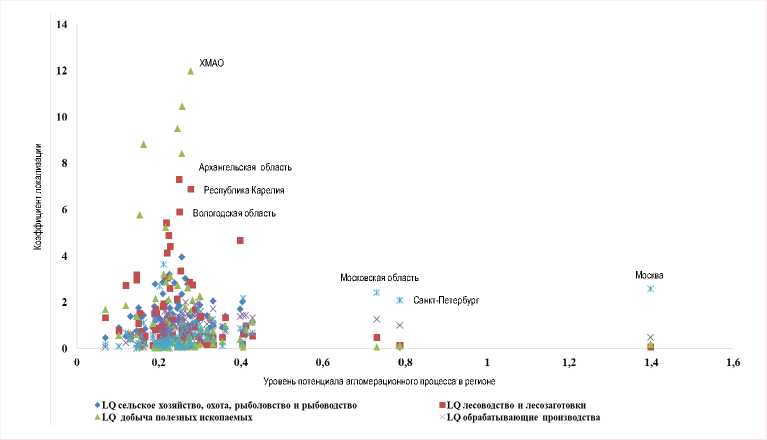

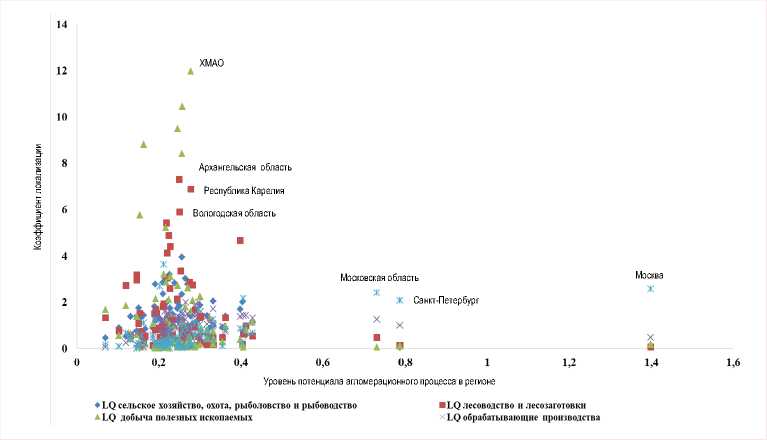

На рисунках 9–10 представлены матрицы «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе – коэффициент локализации отдельных видов экономической деятельности» в регионах РФ в 2017, 2022 гг.

Рис. 9. Матрица «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе – коэффициент локализации отдельных видов экономической деятельности» в регионах РФ в 2017 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

Рис. 10. Матрица «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе – коэффициент локализации отдельных видов экономической деятельности» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.09.2024).

В целом на территории Российской Федерации наибольший уровень концентрации определяется для вида экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», на втором месте – «лесоводство и лесозаготовки», при этом индекс потенциала агломерационного процесса в данных субъектах находится в диапазоне 0,2–0,3. В регионах – лидерах по уровню потенциала агломерационного процесса (Москва, Санкт-Петербург, Московская область) максимальные значения коэффициента локализации получены для вида экономической деятельности «научные исследования и разработки», на втором месте – «обрабатывающее производство», т. е. виды экономической деятельности, не обусловленные факторами «первой природы». По данным, представленным на рис. 9–10, можно сделать вывод о росте в регионах РФ коэффициента локализации в 2022 году по видам деятельности «лесоводство и лесозаготовки», «научные исследования и разработки».

Заключение

В рамках проведенного исследования представлен методический инструментарий оценки потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации. Апробация авторского методического инструментария позволила проанализировать динамику потенциала агломерационного процесса отдельной территории, оценить взаимодействие потенциала агломерационного процесса территории и уровня концентрации на ней отдельных видов деятельности.

В регионах РФ выявлена высокая степень дифференциации потенциала агломерационных процессов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Удорожание стоимости жизни (цены на недвижимость, аренду квартир и офисов, технических помещений) в Москве спровоцировало приток человеческого потенциала в Московскую область. Населе- ние приобретает недвижимость в московском регионе, при этом совершает ежедневные поездки в Москву на работу, учебу, а также пользуется культурной, медицинской и спортивной сферами столичного региона. Интенсивные агломерационные процессы зафиксированы в Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях, Краснодарском и Красноярском краях, городе Севастополь и Республике Татарстан.

В субъектах Северного Кавказа и Дальнего Востока отмечается низкий потенциал агломерационного развития, в отдельные годы в Чеченской Республике и Республике Ингушетии агломерационные процессы отсутствуют.

В регионах – лидерах по уровню потенциала агломерационного процесса (Москва, Санкт-Петербург, Московская область) максимальные значения коэффициента локализации получены для вида экономической деятельности «научные исследования и разработки», на втором месте – «обрабатывающее производство».

Предложенный авторский методический инструментарий может быть положен в основу регулярного мониторинга оценки эффективности региональной экономики для получения информации о характере и динамике потенциала агломерационных процессов, о возможности получения эффекта от взаимодействия агломерационного процесса территории и уровня концентрации на ней отдельных видов экономической деятельности.

Результаты данного исследования могут быть использованы органами региональной власти при разработке документов стратегического планирования, широким кругом исследователей в области пространственной экономики, а также преподавателями и студентами в рамках подготовки кадров по экономическим специальностям.