Оценка потенциала формирования рынка сельскохозяйственной продукции Республики Бурятия

Автор: Антохонова И.В., Никифорова О.П., Будажанаева М.Ц.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике рынка сельскохозяйственной продукции Республики Бурятия, оценке потенциала его формирования.

Рынок сельскохозяйственной продукции, производство, потребление продуктов питания, цены

Короткий адрес: https://sciup.org/142148120

IDR: 142148120 | УДК: 338.436.32(571.54)

Текст научной статьи Оценка потенциала формирования рынка сельскохозяйственной продукции Республики Бурятия

Основной задачей государства в рыночных условиях является создание условий для развития конкурентного продовольственного рынка с целью обеспечения населения продуктами питания в необходимом количестве и соответствующего качества. Спрос населения может быть удовлетворен за счет собственного производства и ввозимой продукции. С учетом Доктрины продовольственной безопасности потенциал продовольственного рынка в достижении устойчивого развития собственного производства продуктов питания определяется состоянием ресурсов сельского хозяйства в России и ее регионах.

Для проведения политики в области регулирования продовольственного рынка региона необходимо выявить основные проблемы в формировании рынка сельскохозяйственной продукции с учетом специализации и конкурентоспособности собственного производства, использования трудовых ресурсов и целесообразности привлечения финансовых ресурсов.

Рынок сельскохозяйственной продукции в Республике Бурятия со стороны предложения представлен тремя основными группами товаропроизводителей: сельскохозяйственными предприятиями (16%), хозяйствами населения (80%) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (4%). Структура поставщиков свидетельствует о низком уровне развития предложения сельскохозяйственной продукции, так как эффективность и конкурентоспособность могут быть достигнуты в условиях масштабного специализированного производства.

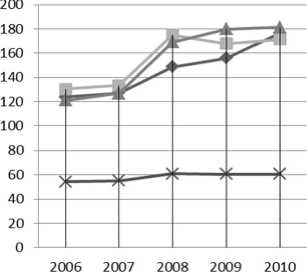

■ Крупный рогатый скот

■ В том числе коровы

■ Свиньи

■ Овцы и козы

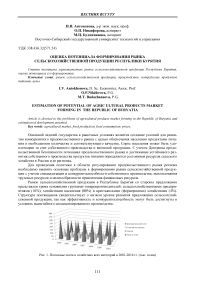

Рис. 1. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий в 2001-2010 гг. (тыс. голов)

В период с 2001 по 2006 г. наблюдалось сокращение поголовья скота. Начиная с 2007 г. происходит увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, что можно объяснить предпринятыми мерами по поддержке сельского хозяйства, в частности предоставлением льготных кредитов в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» (рис. 1).

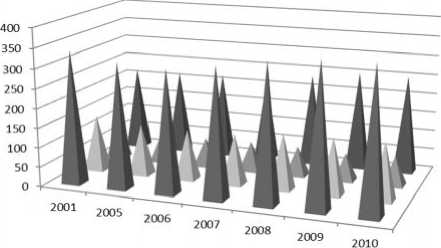

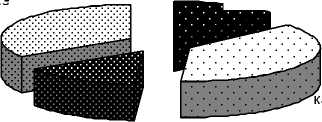

В производстве скота и птицы следует отметить некоторое снижение объема. В структуре производства произошли следующие позитивные институциональные изменения: снижение доли хозяйств населения, увеличение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Данный факт является результатом массовой регистрации в 2009-2010 гг. физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Сохраняющаяся значительная доля домохозяйств представляет предпринимательский потенциал, не вовлеченный в экономическую деятельность. В структуре производства преобладает крупный рогатый скот (63,2 %), что является положительным фактом с точки зрения традиционной специализации и значимости для продовольственного рынка. Данная тенденция заслуживает внимания со стороны республиканских и муниципальных органов власти. В связи с этим в 2010 г. поставки в убойном весе сельскохозяйственных организаций выросли до 19% (рис. 2).

5%

19%

76%

Сельскохозяйственные организации

Хозяйства населения

К(Ф)Х и ИП

Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой (в убойном весе) в 2010 гг.

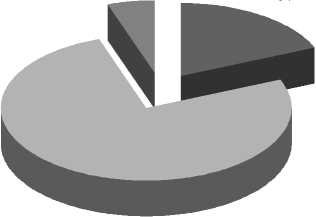

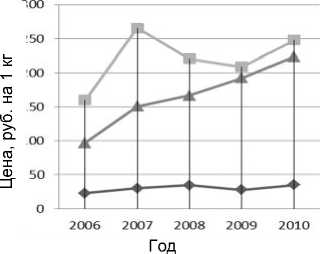

Основными традиционными и энергетическими продуктами питания в рационе населения региона являются мясная и молочная продукция. В производстве мясной продукции начиная с 2008 г. наблюдается увеличение объемов. Это связано с ростом объемов производства мясной продукции, особенно мясных консервов, на ООО «Бурятмяспром» после преобразования его на производственных мощностях крупнейшего предприятия в регионе ОАО «Бурятмясопром»

(рис.3).

■ мясо и субпродукты 1 кат.

■ колбасные изделия

■ мясные полуфабрикаты

■ консервы мясные

Рис. 3. Производство мясной продукции предприятиями в 2006-2010 гг.

Значительный рост цен на мясную продукцию наблюдался с 2008 г., при этом цены на говядину и свинину в Бурятии оставались ниже средних по РФ (рис. 4).

♦ Говядина (кроме бескостного мяса)

■ Свинина с костями

А Колбаса вареная 1 сорта

1 "."" Консервы мясные (за условную банку)

Год

Рис. 4. Динамика средних цен на мясную продукцию, руб. 1 за кг в 2006-2010 гг.

Положительное влияние на производство продуктов питания на предприятиях агропромышленного комплекса республики оказала реализация ряда успешных инвестиционных проектов по организации новых производств: по убою скота и переработке мяса: ООО «Перешеек» Кяхтинского района, ООО «Надежда» Еравнинского района; по производству колбасных изделий на фабрике «Селенга», ООО «Перешеек»; по производству мясных полуфабрикатов ООО «Кумяко» Курум-канский район.

В районах республики проведены следующие меры по поддержке производителей: возобновление работы ООО «Закаменский мясокомбинат», модернизация холодильных мощностей в ООО «Петропавловский мясокомбинат», реконструкция убойного пункта ООО «Могойто-агросервис» Курумканского района и ПО «Центральный рынок» в Кяхтинском районе, открыты убойные пункты ООО «Кумяко» в Курумканском районе и ООО «Мухоршибирь», цех по переработке молока в с. Шаралдай Мухоршибирского района.

В с и (в пересчете на мясо и субпродукты

1 категории 13% консервы мясные 34%

колбасные изделия 38% мясные полуфабрикаты 15%

Рис. 5. Структура производства мясной продукции перерабатывающими предприятиями в 2010 г. (в пересчете на мясо)

В потребительском поведении населения наблюдается рост спроса на мясо и мясную продукцию. Согласно утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития нормам потребления пищевых продуктов потребность населения республики в мясной продукции составляет 72915 т [1]. Фактически объем рынка в 2010 г. составил 60700,5 т, т.е. потребность в мясопродуктах обеспечена на 83% [3].

Основными поставщиками молочной продукции на региональный рынок Республики Бурятия являются хозяйства населения, сельскохозяйственными организациями производится около 7% молока. Производство молока в 2010 г. снизилось на 3,8 % в связи с сокращением поголовья коров и надоев молока в хозяйствах населения. Такая ситуация вызвана недостаточным объемом заготовки кормов в 2009 г., произошедшим в связи со стихийными бедствиями, с преобразованием некоторых частных подворий в крестьянские фермерские хозяйства, а также с неудовлетворительным учетом скота в сельских поселениях (рис. 6).

4% 7%

Сельскохозяйственные организации

Хозяйства населения

89%

Рис. 6. Структура производства молочной продукции в 2010 г.

К(Ф)Х и ИП

Товарность производства молока в такой ситуации составляет 20,2%, остальная продукция потребляется в самих хозяйствах. Причинами столь низкого уровня поступления молока на рынок являются:

-

– значительная доля производства молока в домашних хозяйствах, не имеющих эффективного механизма выхода на рынок и в связи с этим ориентированных на собственное потребление;

-

– отсутствие в районах республики приемных пунктов для систематической поставки населением молока на рынок;

-

– низкие закупочные цены: перерабатывающими предприятиями производился закуп молока по цене 10,5 руб. за 1 л, при этом розничная цена составляла 27-40 руб. за 1 л.

В производстве молочной продукции наблюдается увеличение объемов производства цельномолочной продукции, уменьшение объемов производства сыра и масла животного. Подобная ситуация является неэффективной, характеризует возврат к прежним простым технологиям и снижение возможностей для роста добавленной стоимости в сельском хозяйстве (табл. 1). Дальнейшее сохранение подобной тенденции может привести к разрыву технологической цепочки и ее укорачиванию.

Таблица 1

Производство молочной продукции перерабатывающими предприятиями в 2006-2010 гг.

|

Наименование |

Объем производства, т |

Темп роста, % |

|||||||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |

13800 |

13400 |

10200 |

9700 |

10800 |

97,1 |

76,1 |

95,1 |

111,3 |

|

Сыр жирный |

182 |

149 |

139 |

99 |

78 |

81,8 |

93,3 |

71,2 |

78,8 |

|

Масло животное |

1057 |

1265 |

1480 |

1259 |

750 |

119,7 |

116,9 |

85,1 |

59,6 |

|

Всего молочная продукция |

36858,7 |

40390,7 |

41467,2 |

36128,9 |

26711,4 |

109,6 |

102,6 |

87,1 |

73,9 |

Основными производителями молочной продукции в республике являются ОАО «Молоко» (занимаемая доля на региональном рынке 6%), ООО «Молоко», ООО «Бичурский маслозавод».

Умеренный рост цен в 2008-2010 гг. является следствием резкого повышения цен в 2007 г. (рис.7). Цены на молоко в Республике Бурятия выше средних по стране, на сыр и масло ниже. Объем потребления молочной продукции в регионе в 2010 г. составил 253,4 тыс. т; уровень обеспечения потребности населения с учетом рациональных норм – 82,2 %.

♦ ■■ Молоко цельное, стерилизованное 2,53,2% жирности, л

—•—Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

А Масло сливочное, кг

Рис. 7. Динамика цен на молочную продукцию в 2006-2010 гг.

Производство зерновых в Бурятии ориентировано в основном на кормовые цели. Сокращение производства зерна в 2009-2010 гг. произошло вследствие сложных погодных условий. В структуре производства зерна наибольшую долю занимает пшеница (62,4%).

Таблица 2

Производство зерна за 2006-2010 гг.

|

Наименование |

Объем производства, тыс. т |

Темп роста производства, % |

|||||||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Зерно (в весе после доработки) |

90,9 |

81,5 |

100,8 |

79,3 |

72,4 |

89,6 |

123,7 |

78,7 |

91,3 |

|

Пшеница яровая |

37,6 |

43,7 |

50,2 |

49,0 |

45,2 |

116,2 |

114,8 |

97,6 |

92,2 |

|

Рожь яровая |

0,6 |

0,2 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

33,3 |

200 |

100 |

100 |

|

Ячмень яровой |

13,1 |

8,1 |

11,3 |

9,3 |

5,3 |

61,8 |

139,5 |

82,3 |

56,9 |

|

Овес |

37,3 |

28,4 |

37,8 |

20,3 |

20,1 |

76,1 |

133,1 |

53,7 |

99,0 |

|

Гречиха |

2,3 |

1 |

1,1 |

0,2 |

0,8 |

43,5 |

110 |

18,2 |

400,0 |

|

Зернобобовые |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

От общего объема производства зерна 18,8% закладывается на семена, 20% реализуется как продовольственное, 61,2% – фуражное зерно. В 2010 г. наблюдалось снижение цен на зерновые культуры (табл. 3). Цены производителей на зерновые культуры значительно выше средних по России.

Таблица 3

Средние цены производителей в 2006-2010 гг., руб. за 1 кг

|

Наименование |

Цена, руб. |

Темп роста цен, % |

|||||||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Зерновые культуры |

3,73 |

4,66 |

5,64 |

6,32 |

5,90 |

124,9 |

121,0 |

112,1 |

93,3 |

|

Пшеница |

3,76 |

4,94 |

5,69 |

6,24 |

6,33 |

131,4 |

115,2 |

109,7 |

101,4 |

|

Ячмень |

3,52 |

4,17 |

5,15 |

5,51 |

5,81 |

118,5 |

123,5 |

106,9 |

105,4 |

|

Овес |

4,14 |

3,84 |

4,64 |

6,43 |

5,65 |

92,8 |

120,8 |

138,6 |

87,9 |

Среднедушевое потребление хлебобулочных продуктов в 2010 г. составило 118 кг, что превышает рекомендованные нормы потребления (95-105 кг) [3]. Это свидетельствует о замещении потребления овощей, фруктов, рыбы более доступной по цене продукцией. Потребность в хлебопродуктах удовлетворяется за счет местного производства в размере 33,7%, ввозимой продукции – на 66,3%.

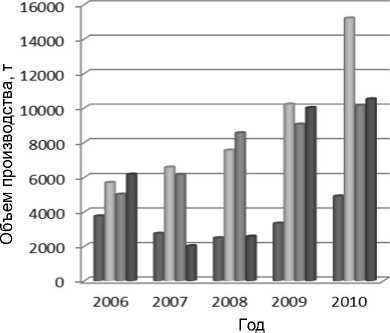

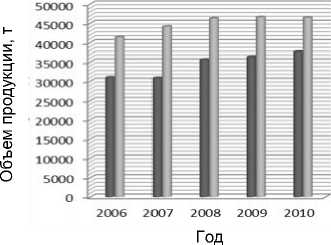

В структуре производства овощей преобладают хозяйства населения (81%). Низкий уровень поступления овощей и картофеля на рынок обусловлен высокой долей самообеспечения домохозяйств. В Республике Бурятия в 2010 г. из других регионов было ввезено 3,8 тыс. т картофеля, вывезено в соседние регионы 7 тыс. т. При этом ежегодно увеличивается объем ввоза овощей: в 2009 г. – 18,7 тыс. т, в 2010 г. – 20,3 тыс. т. Подобная ситуация характеризует тенденцию распространения различных национальных традиций в общественном питании. В 2010 г. потребительские цены на овощи выросли, цены на капусту и картофель остаются ниже средних по РФ (табл. 4).

Хозяйства населения

Все категории хозяйств

Рис. 8. Производство овощей в 2006-2010 гг.

Средние потребительские цены на овощи и картофель в 2006-2010 гг.

Таблица 4

|

Наименование |

Средние потребительские цены, руб. за кг |

||||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Картофель |

17,5 |

20,6 |

18,0 |

14,4 |

18,8 |

|

Капуста белокочанная свежая |

17,8 |

12,6 |

16,7 |

13,0 |

24,9 |

|

Лук репчатый |

22,6 |

21,3 |

21,4 |

22,7 |

28,6 |

Розничная цена картофеля превышает закупочные в 2,2 раза, капусты – в 3,8 раза. Разрыв между ценой производителя и ценой реализации свидетельствует о неэффективной системе сбыта и больших торговых наценках в сфере розничной торговли. Также причиной разрыва в цене является фактор сезонности, производители реализуют свою продукцию в осенний период, когда цены на овощи минимальны. Потребность в картофеле, согласно нормам потребления, удовлетворяется на 100 %, потребность в овощах – на 51,6 %.

Одной из главных причин низкой конкурентоспособности местных товаропроизводителей является высокий уровень затрат по сравнению с другими регионами на электроэнергию. На рисунке 9 приведен средний уровень тарифов на электроэнергию в различных регионах [4]. Регионы с тарифом более 2 рублей являются удаленными северными территориями, за исключением Республики Бурятия.

Респ. Татарстан

Алтайский край

Камчатский край

Кемеровская обл

Магаданский край

Приморский край

Рис. 9. Средний уровень тарифов на электроэнергию руб. за 1 кВт∙ч

Амурская обл.

Иркутская обл.

Новосибирская обл

Таким образом, по мере роста и изменения структуры спроса наблюдаются тенденции роста традиционной специализации и увеличения вклада республики в развитие регионального рынка продовольствия, что свидетельствует о наличии ресурсного потенциала. Однако сохраняются основные проблемы формирования рынка сельскохозяйственной продукции в регионе:

-

– низкий уровень товарности продукции; хозяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства не заинтересованы в расширении производства и реализации продукции вследствие низких закупочных цен, неразвитости системы закупа, высоких транспортных расходов;

-

– значительное превышение розничной цены над закупочной у производителей, что свидетельствует о неэффективной системе сбыта, отсутствии логистики и возросшей роли посредников – торговых организаций, производящих большие торговые наценки;

-

– высокая доля ввозимой продукции, обусловленная снижением производства местной продукции, отсутствием инфраструктуры и низкой сезонной сохраняемостью продукции;

-

– недостаточно сбалансированное обеспечение населения продуктами питания согласно рекомендованным рациональным нормам питания, утвержденным Минздравсоцразвития, вследствие низкого платежеспособного спроса и растущих цен;

-

– низкие объемы производства пищевой продукции перерабатывающими предприятиями вследствие износа оборудования (износ холодильного оборудования на большинстве предприятий составляет 70-80%), недостаточной обеспеченности сырьем;

-

– несовершенный механизм заключения договоров поставки сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями - участниками реализации мероприятий РЦП и перерабатывающими предприятиями, что привело к недостатку сырья местного производства.

Решение этих задач требует пересмотра механизма регулирования продовольственного рынка с позиций современного сетевого подхода с целью создания выгодных условий и мотивации производителей сельскохозяйственной продукции на самом первом этапе технологической цепочки. Рынок нуждается в современной инфраструктуре, учитывающей отдаленность производителей, отсутствие информации об уровне цен и структуре спроса, развивающей логистику от производителя до потребителя с возможностью оптимизации добавленной стоимости на всем пути продвижения продукции. Для этого необходимы системные последовательные шаги движения к современному рынку с участием всех институциональных единиц:

-

– повышение юридической, экономической и информационно-аналитической грамотности сельского населения с привлечением образовательных учреждений СПО и ВПО;

-

– разработка законодательных основ для развития современной инфраструктуры рынка и поддержки местных производителей по технологическому перевооружению с привлечением органов местного самоуправления;

-

– ограничение количества посредников посредством развития сети приемных пунктов и создания товарной биржи для производителей с целью расширения географических и продуктовых границ рынка;

-

– разработка проектов по предоставлению возможности домохозяйствам и индивидуальным предпринимателям участия в электронных торгах, заключения контрактов с использованием современных информационных технологий;

-

– разработка механизма регулирования цен, в том числе установление порога торговой наценки на продовольственные товары;

-

– регулирование и контроль входа на местный рынок иногородних поставщиков продукции, которая может быть произведена в регионе;

-

– стимулирование сельскохозяйственных предприятий и хозяйств к расширению посевных площадей, освоению пустующих территорий и применению новых технологий посева.