Оценка предельных магнитуд землетрясений с помощью метода Гумбеля

Автор: Тараканов Р.З., Бобков А.О.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Для исследования применимости метода использованы уникальные эмпирические материалы о землетрясениях для региона Японии за полный сейсмический цикл (116 лет) и несколько сейсмических циклов (~1400 лет). Показано, что метод третьего предельного распределения Гумбеля может эффективно применяться для оценки Ммах при соблюдении следующих условий: 1. Каталог землетрясений должен быть унифицирован по магнитуде и содержать практически без пропусков все события с заданного минимального уровня магнитуды за весь период наблюдений; 2. Использованный временной интервал должен быть соизмерим с продолжительностью сейсмического цикла. Более стабильные оценки получаются не для предельных магнитуд, а для магнитуд при заданных значениях функции распределения вероятности. Метод Гумбеля, с учетом отмеченных условий, применен нами для оценки Ммах в трех зонах Курило-Охотского региона. Получено хорошее соответствие наблюдаемых и расчетных максимальных магнитуд наблюденных в регионах за 100 лет, и величин Ммах при значении функции распределения вероятности - РI =0,995.

Землетрясение, каталог, магнитуда, предельное распределение гумбеля

Короткий адрес: https://sciup.org/14328791

IDR: 14328791 | УДК: 550.34.04.43

Текст научной статьи Оценка предельных магнитуд землетрясений с помощью метода Гумбеля

Мт^ - один из важнейших и трудноопределяемых параметров при оценке степени сейсмической опасности территории. Обычно применяют несколько способов для оценки MmaV по корреляции предельной магнитуды с сейсмической активностью А10 (или А15), по графику повторяемости землетрясений, по графикам Беньоффа, по протяженности и мощности блоков земной коры и литосферы и др. [5, 6]. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Обычно в качестве окончательных применяют комплексные оценки М^.

Для описания вида графика повторяемости землетрясений предельных магнитуд нередко используется теория экстремальных значений случайных величин [2]. Распределение предельных магнитуд (согласно этой теории) может соответствовать третьему предельному распределению Гумбеля. Этот тип распределения имеет место, если максимальное значение случайной величины ограничено сверху. В практике оценок предельных значений используется также одно предельное распределение Гумбеля. Этот тип распределения используется в случае, когда значения оцениваемых параметров ничем не ограничено. В данной работе используется только третье предельное распределение.

Первым применил теорию экстремальных значений для изучения сейсмичности Дж.М. Нордквист [9]. Он построил кривые распределения наиболее сильных землетрясений, наблюдавшихся на земном шаре, и отметил согласие экспериментальных данных с теорией экстремальных значений Гумбеля. С помощью этой теории X. Куримого [8] нашел наиболее вероятную величину максимального афтершока. В.Н. Гайский [1], применив первое распределение Гумбеля к анализу энергии глубоких памиро-гиндукушских землетрясений, получил по ложительное согласие экспериментального графика повторяемости с теоретическим для землетрясений с К<15. Для землетрясений с К>15 получено заметное расхождение распределений, что может свидетельствовать об отклонении распределения землетрясений по энергии от степенного закона. Отмеченные работы были выполнены с использованием первого предельного распределения Гумбеля.

Метод третьего предельного распределения Гумбеля

Т.М. Егулалп и Т. Куо [13] рассмотрели пути реализации третьего предельного распределения Гумбеля и его применение для анализа максимальных значений магнитуд в различных сейсмоактивных регионах. В целом в их работе получено удовлетворительное согласие наблюденных значений М с величинами М, найденными с помощью третьего предельного распределения. Однако более чем в 20 % случаев отмечены значительно завышенные значения М , причина которых авторами не рассматривается.

Для землетрясений, распределенных во времени по закону Пуассона, справедливо выражение:

рш(мД = гДмД

где Рш (M,t) - вероятность того, что максимальная магнитуда, наблюденная за t лет, будет меньше М; 1Ш (М) -среднее число событий в год с магнитудой большей или равной М; Dt - интервал времени, внутри которого определяются максимальные наблюденные события (временное окно); М* - предельное характеристическое зна- чение максимальной магнитуды; g и U - параметры, которые вместе с М* находятся из наблюдений методом наименьших квадратов или моментов. Эти параметры нами вычислялись методом наименьших квадратов по программе, составленной А.О. Бобковым. Результаты расчетов использованы в ряде работ [3, 4].

В этих работах в большинстве случаев получено хорошее согласие наблюденных значений Мтах для зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) Курильского региона. Однако в отдельных случаях, как уже отмечалось, были получены аномально большие значения М*, причину которых объяснить с первого раза не удавалось.

Каталоги землетрясений, использованные для оценки предельных магнитуд М*

Предварительный анализ совокупности определений М* при различных исходных данных показал, что вычисленные по формуле значения М* существенно зависят от нескольких факторов: от полноты данных используемых выборок (каталогов), нижнего предела представительных магнитуд, временного интервала, охваченного выборкой, временного окна, в пределах которого определяется максимальное значение М, точности определения магнитуд отдельных событий, различия магнитудных шкал за разные периоды времени.

Мы попытались исследовать влияние отдельных факторов на оценки величины М*. С этой целью нами использованы разные (по полноте, качеству и периодам наблюдений) каталоги для региона Японии, где имеется богатейшая статистика землетрясений за последние ~1400 лет (с 599 г). Эти данные можно считать уникальными для северо-западной части Тихоокеанского сейсмического пояса.

Для определения оценок во всех каталогах использован единый интервал глубин 0-70 км, наиболее богатый сейсмическими событиями. Территориально наши выборки ограничены широтами 34-41 °N. На территории о. Хонсю, соответствующей этим широтам, проживала и проживает основная масса населения Японии, что особенно важно для получения данных до начала инструментальных наблюдений (1880 г). Здесь за историческое время отмечена значительная часть сильнейших землетрясений с М>8. Примером тому является катастрофическое землетрясение в Японии И марта 2011 г. с магнитудой около 9. К этим широтам приурочен знаменитый сейсмоактивный разлом Фосса-Магна и очень активная часть на северо-востоке о. Хонсю.

Для выяснения влияния временного фактора на результаты оценки предельных магнитуд М* рассмотрено три периода наблюдений (и соответственно три основных каталога): 1) -1400 лет (599-2000 гг); 2) 116 лет (1885-2000 гг.) и 3) 40 лет (1961 -2000 гг.).

Первый каталог скомпонован из трех: а) каталог Т. Усами [11 ], содержащий данные об ощутимых землетрясениях за 599-1975 гг; б)каталог Т. Утсу [12] за 1885-1980 гг.; в) выборка из каталога землетрясений Японии с 1981 по 2000 гг. Первый каталог скомпонован по следующей схеме (с заменой части каталога для некоторых временных интервалов): (599-1884гг.) Т. Усами [11 ] + (1885-1980гг.) Т. Утсу [12] + (1981-2000 гг.) - выборка из Гене рального каталога Японии, составленная Р.З. Таракановым. Отмеченная процедура преследовала цель - наиболее полно представить сейсмические события Японии за большой период времени. Второй каталог (116 лет) скомпонован из двух: (1885-1980 гг.)- Т. Утсу [12] + (1981 — 2000 гг.) - выборка из Генерального каталога Японии, те. второй каталог является частью первого. Третий каталог за 40 лет (1961-2000 г.г.) с М>3 является очень подробной сводкой землетрясений, опубликованной в отдельных номерах Японского метеорологического агентства [10].

До начала инструментальных наблюдений (1880 г.) основным источником сведений о землетрясениях Японии были макросейсмические данные. За этот период в каталог вошли в основном землетрясения под о. Хонсю или вблизи него. Даже сравнительно сильные землетрясения с эпицентрами в районе глубоководного желоба, не ощутимые на о. Хонсю, могли быть пропущены в каталоге Т. Усами [И]. Но самые сильные сейсмические события (М>8 ), как правило, отмечались в каталоге, т.к. они ощущались на о. Хонсю. Эти особенности каталога Т. Усами необходимо учитывать при определении М* по методу Гумбеля. Ценность первого каталога заключается в том, что он охватывает временной интервал в несколько сейсмических циклов, и с этой точки зрения представляет особый интерес, несмотря на неполноту данных (особенно до 1885 г.) и различную унификацию магнитуд за разные промежутки времени.

Второй каталог (за 1885-2000 гг.) составлен по данным инструментальных наблюдений и содержит сведения о землетрясениях с М>6 в основном без пропусков. Он охватывает период наблюдений практически за полный сейсмический цикл.

Третий каталог (за 1961 -2000 гг.) содержит очень подробную информацию о землетрясениях (М>3) за сравнительно небольшой промежуток времени и в настоящей работе используется в основном в методическом плане.

Для получения более полной информации об особенностях кривых третьего предельного распределения Гумбеля, а также о характере и границах изменения параметров (М*, Ung) предельного распределения и их корреляции между собой, нами построена система кривых РШ(М) со следующими временными окнами для каждого каталога:

-

1 каталог - 1,5,10,25, 50,75,100,150 и 200 лет;

-

2 каталог - 1,2, 3, 5, 7,10,15 и 20 лет;

-

3 каталог - 1 /12,1 /4,1 /2,1, 2, 3, 4 и 6 лет.

Для удобства дальнейшего изложения первому периоду наблюдений (каталогу) присвоен значок «А», второму «Б» и третьему «В».

Обсуждение результатов исследований

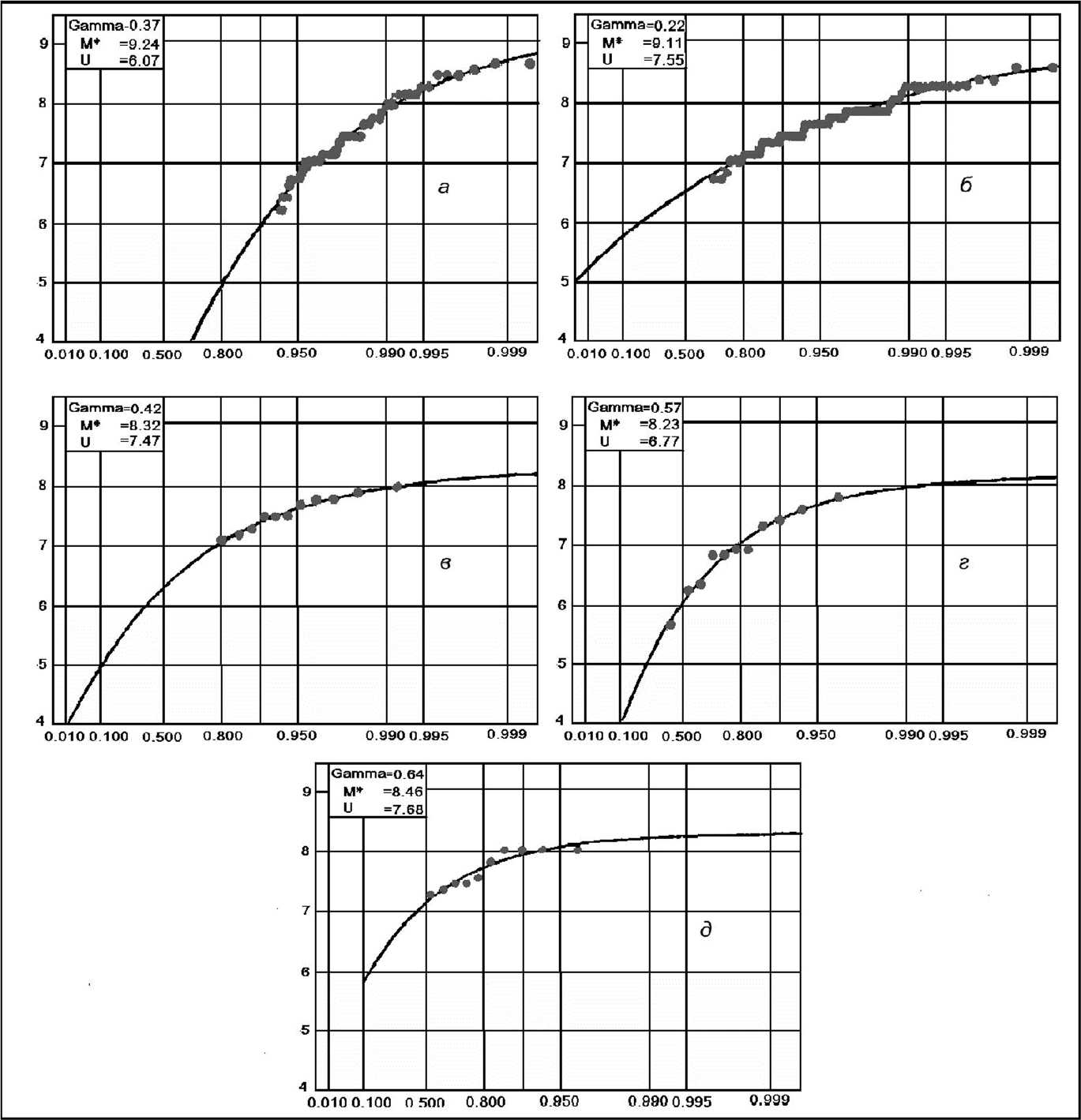

Результаты исследований применимости третьего предельного распределения Гумбеля суммированы на двух сводных иллюстрациях (рис. 1, 2). В качестве первого шага строились кривые Рш (М* ,g (Gamma),U) по данным разных каталогов при отмеченных выше временных окнах. Всего построено 25 кривых по данным японских каталогов и 21 кривая по каталогам Курило-Охотского региона. В качестве примера на рис. 1, а-д приведены вероятностные кривые Рш (М), построенные по данным разных каталогов для временного окна (Т=10 лет). Для варианта «г» (рис. 1, г) приведен пример для временного окна (Т=3 года). Как видно из приведенного рисунка, отдельные эмпирические точки распределений Рш;(М) хорошо осредняются кривыми с отмеченными параметрами (см. в верхнем левом углу). Как уже говорилось, кривые Рш;(М) на рис.1, а-г построены для одного и того же участка Японии (j°=34-41) и интервала глубин 0-70 км. Однако для разных вариантов получены разные значения предельных магнитуд М*, изменяющиеся в широких пределах от 8,23 до 9,24. Это означает, что нельзя дать уверенные оценки М*, используя только одно временное окно с интервалом 10 лет. Рис. 1, д приведен для сопоставления и соответствует Южно-Курильскому региону, соседствующему с Японией.

Рис. 1. Сопоставление кривых P^NPJJ^ - третьего предельного распределения Гумбеля, построенных с использованием разных каталогов землетрясений региона Японии и Южно-Курильской зоны Затемненными кружками показаны величины РШ(ММАХ) функции распределения вероятности для разных значений максимальных наблюденных магнитуд в данном временном окне; а - использованы данные каталога «А» (559-2000 гг.) без заполнения пропусков землетрясений; б - каталог «А» (559-2000 гг.) с заполнением возможных пропусков землетрясений с помощью графика повторяемости; в - каталог «Б» (1885-2000 гг); г - каталог «В» (1961-2000 гг); д - генеральный каталог для Южно-Курильской зоны (1900-2000 гг); а, б, в, д, - временное окно Dt = 10 лет, г - временное окно Dt = 3 г.

м*и

GammaMmax l'o 1*5 20

Mmax

1.2

1.1

О

LgT

Gamma

-0.479

5-

-0.479

-0.927

0.213

0.974

Mmax

0.213

LgT

Gamma Mmax

0.369

100 Gamma

1.4

0.5

0.3

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

LgT

Коэффиценты корреляции'] .0

и

-0.927 0.105

U 0.974 -0.359 0 105

*----* 1

G>----------6> 2

Puc 2. Изменение параметров (M*, U, g) третьего предельного распределения Гумбеля с увеличением временного окна (Т, lg Т) для разных каталогов землетрясений Японии и Курильского региона

1 _ М* - предельное характеристическое значение максимальной магнитуды; 2 - значение магнитуды при Рп =0,995; 3 - максимальное наблюденное значение магнитуды за рассматриваемый временной интервал; 4-5 соответственно параметры и(4) и у(5), определяемые из наблюдений методом наименьших квадратов

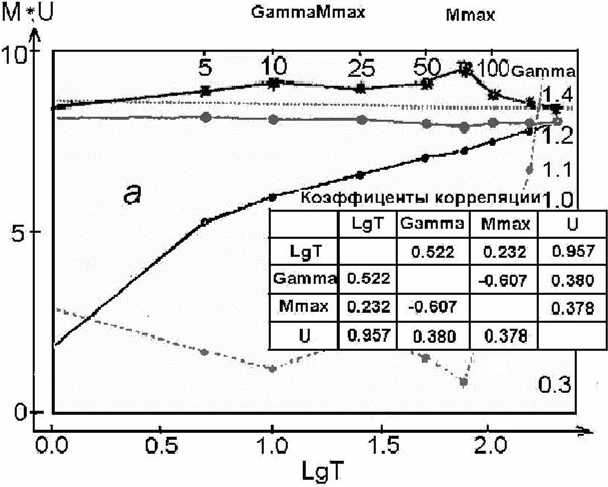

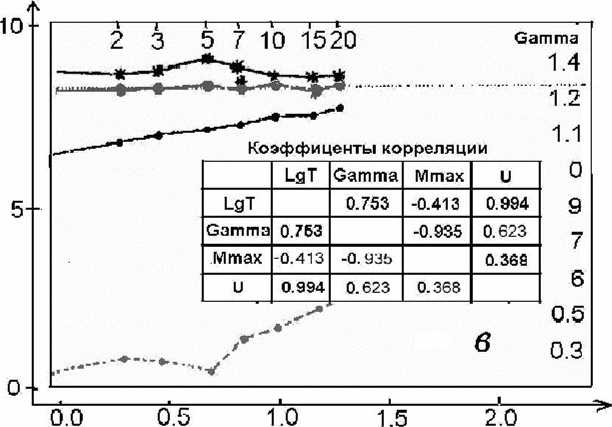

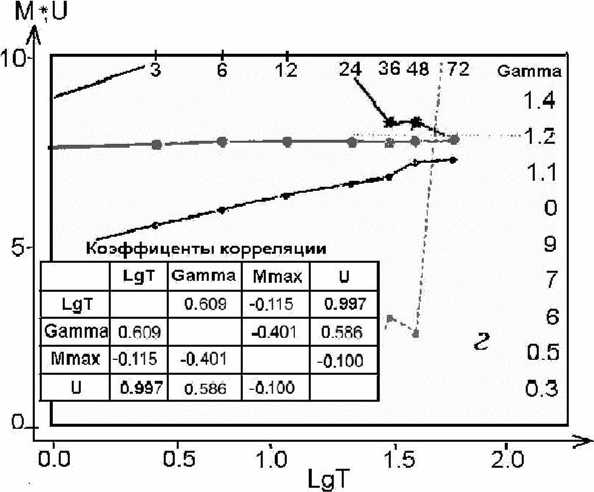

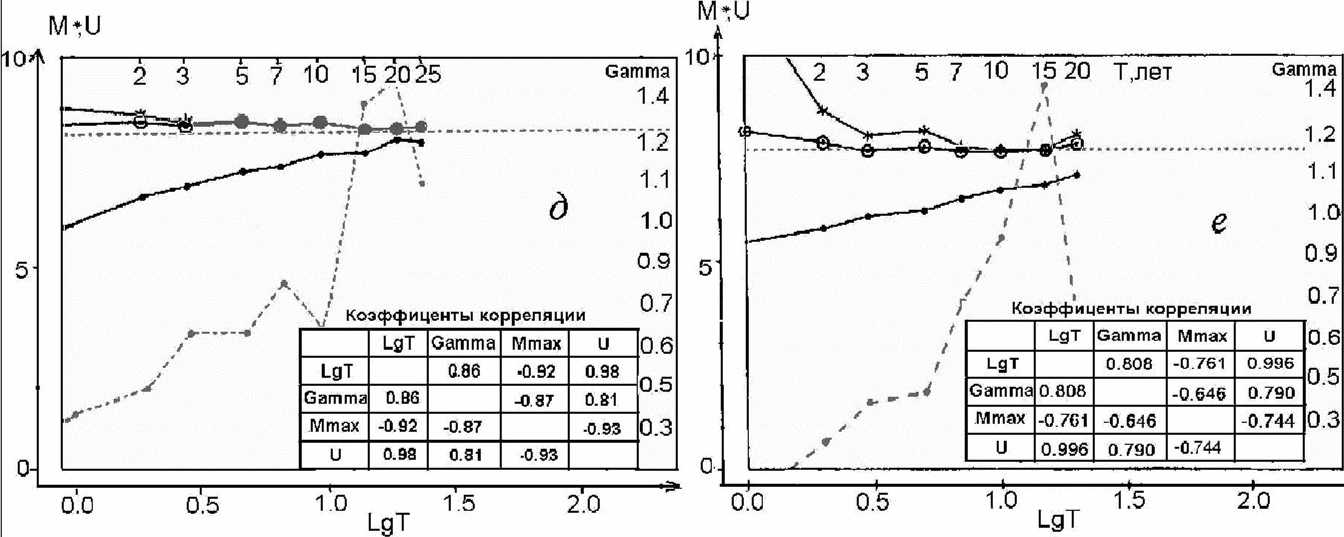

Более полная картина изменения параметров М*, U и g в зависимости от временного окна Т или lg Т (с указанием коэффициентов корреляции разных параметров между собой) отражена на сводном рис. 2. Здесв показаны также значения максимальных наблюденных магнитуд (тонкий пунктир) и величины Ммах при заданном значении функции распределения вероятности - Рш=0,995.

При большом разнообразии приведенных кривых можно отметить и некоторые общие закономерности: 1) во всех рассмотренных случаях величины U возрастают практически линейно с ростом lg Т; 2) магнитуды при заданном значении функции распределения вероятности (Рш=0,995) незначительно изменяются для разных временных окон и практически совпадают с их максимальными наблюденными значениями;

Для построения вариантов а-д рис. 2 использованы те же каталоги, что и для вариантов а-д рис. 1. Вариант е рис. 2 построен с использованием генерального каталога для Северо-Курильской зоны.

-

3) результирующие кривые M*(lg Т), отражающие изменение предельных магнитуд землетрясений с ростом временных окон, имеют тенденцию к образованию куполообразных кривых с максимумом вблизи их центральной части (рис. 2, а-г); 4) значения g (на рис. 2) очень чувствительны к изменению предельных магнитуд при разных временных окнах, а кривые M*(lg Т) и g(lg Т) имеют устойчивую обратную корреляционную связь. Характер изменения кривой g(lg Т) свидетельствует о качестве исходных данных (каталога), а также о наличии некоторых методических нюансов.

Рассмотрим возможные причины наблюдаемых особенностей кривых рис. 2, а-е. Каталог «А», на основе которого определялись параметры третьего предельного распределения Гумбеля (рис. 1, а-д) и построены кривые их изменения (рис. 2, а-е) в зависимости от временных окон, характеризуется значительными пропусками землетрясений (особенно относительно слабых с М=5-6) и завышением их магнитуд. Причем абсолютные величины завышения увеличиваются с ростом магнитуд. Это объясняется тем, что в доинструментальный период магнитуды землетрясений в Японии определялись по макро сейсмическим данным. Завышение магнитуд объясняется в основном за счет слабого поглощения на преобладающих путях сейсмических волн вдоль структур. Эффект возможных пропусков относительно слабых землетрясений может проявиться в искажении значений М* для малых временных окон (Т = 1-5 лет). Для временных окон с периодом от 5 до 50 лет отмечен некоторый рост предельных магнитуд с аномальным выбросом значений М* при Т=75 лет. Отмеченное относительное завышение предельных магнитуд объясняется, по-видимому, использованием макро сейсмических данных, а также присутствием заметного числа событий, обусловленных закономерными связями (например, форшоки, афтершоки и группы землетрясений). Участок кривой M*(lg Т) при значениях Т>75 лет (рис. 1, а) характеризуется уменьшением предельных магнитуд и приближением их к максимальным наблюденным значениям Мтах. При больших значениях временных окон, приближающихся к продолжительности сейсмического цикла, сильные сейсмические события можно считать независимыми и подчиняющимися закону Пуассона. Не случайно в конечных точках всех кривых М* (lg Т) на рис. 2 значения предельных магнитуд М* практически не отличаются от величин максимальных наблюденных магнитуд.

Основой для построения кривых изменения параметров предельного распределения на рис. 2, б явился каталог «А» с заполнением пропусков землетрясений в соответствии с графиком их повторяемости в каталоге [И]. В результате заполнения пропусков заметно поднялись точки кривой M*(lg Т), соответствующие временным окнам Т<5 лет, и выровнялся общий ход всех кривых. Значения М* близки к максимальным наблюденным магнитудам для временных окон Т>20 лет.

Особый интерес (с точки зрения применимости метода Гумбеля) для определения М* могут представить особенности аналогичных кривых, построенных по данными за период инструментальных наблюдений [12]. Как уже отмечалось, каталог «Б» содержит информацию о землетрясениях с унифицированными магнитудами почти за полный сейсмический цикл [7]. Все кривые рис. 2, в имеют плавный и закономерный характер изменения параметров с ростом lg Т и характеризуются более высокими коэффициентами взаимной корреляции. О хорошем качестве каталога «Б» свидетельствует и относительно спокойный характер кривой g(lg Т) очень чувствительной к разным нюансам.

Кривая U(lg Т) практически представляет прямую линию, а величины магнитуд при заданном значении функции распределения вероятности (Рш=995) совпадают с максимальным наблюденным значением магнитуды за этот период (М =8,2). Отмечается устойчивая корреляционная связь предельных магнитуд М* с другими параметрами предельного распределения.

Рис. 2, г приведен в качестве примера неуверенных оценок предельных магнитуд за относительно короткий промежуток времени. Эти кривые рис. 2, г построены по данным детальных наблюдений (с М>3) за период 1961 — 2000 гг. [10]. Несмотря на отличное качество каталога «В», он практически не пригоден для оценок М*. В этом каталоге хорошо представлены слабые сейсмические события, а период наблюдений для таких оценок явно недостаточен. Об этом наглядно свидетельствует слабая корреляционная связь М* с другими параметрами предельного распределения.

Рассмотренный метод третьего предельного распределения Гумбеля применен нами для оценки предельных магнитуд трех зон ВОЗ Курильской сейсмоактивной зоны. На рис. 2, д, е приведены кривые для сопоставления изменений параметров предельного распределения с ростом временного окна для Южно-Курильской и Северо-Курильской зон. Для построения этих кривых были использованы унифицированные каталоги землетрясений за период 1900-2000 гг. Все кривые (рис. 2, д, е) имеют плавный характер изменения с ростом временных окон, а параметры распределения отличаются высокими значениями коэффициентов взаимной корреляции.

Устойчивые оценки М* практически для разных временных окон (рис. 2, д) объясняются, по-видимому, хорошей системой наблюдений (здесь практически не было пропусков землетрясений с М>5,5 за весь период инструментальных наблюдений), а за 106 лет в регионе отмечено 6 сейсмических событий, близких по магнитуде (М=8,0-8,2) к максимально возможным.

Для Северо-Курильского региона (рис. 2, е) в случае малых временных окон (Т=1-2 г.) получаются завышенные значения магнитуд М*, обусловленные, по-ви-димому особенностями сейсмического процесса в Северо-Курильском и Южно-Камчатском регионах, длительное время находящихся в районе очага катастрофического Камчатского землетрясения 5 ноября 1952 г. Однако в целом высокие значения коэффициентов взаимной корреляции параметров предельного распределения свидетельствуют о хорошем качестве использованного каталога. Начиная с временного окна Т=3 г. получены достоверные оценки предельных магнитуд М*. Устойчивые оценки максимальных магнитуд Ммах получаются и при заданных значениях функции распределения вероятности (Рш = 0,995).

Важным результатом данной работы можно считать выявление малой варьируемости значений Мтах при Рш (М)=0,995 для разных временных окон. Вычисленные магнитуды при этом значении функции распределения вероятности практически совпадают (с точностью до 0,1 -0,2 единицы магнитуды) с наблюденными значениями Мтах. Это означает, что, несмотря на значительные вариации М* при разных временных окнах, для интервала времени Т=200 лет, соизмеримом с продолжительностью сейсмического цикла, с помощью третьего предельного распределения Гумбеля можно получить достаточно уверенные оценки М .Этот результат может иметь важное значение при оценке сейсмической опасности региона. Стабильность кривой M(lgT) при Рш = 0,995 отмечается на всех графиках рис. 2. Сравнивая магнитуды сильнейших сейсмических событий, отмеченные в разных каталогах, мы видим, что более близкими к наблюдаемым М для Курило-Камчатского региона и Японии в настоящее время являются значения 8,1-8,3.

Оценки, выполненные ранее [5], показывают, что энергия землетрясения, соответствующая этим магнитудам, может накапливаться в блоке, вертикальные размеры которого 60-70 км (а протяженность около 200 км) [6]. Интервал глубин соответствует положению кровли пластичной астеносферы, глубже которой сейсмический процесс резко затухает.

Основные выводы

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы:

-

1. Метод третьего предельного распределения Гумбеля может эффективно применяться для оценки предельных магнитуд М* землетрясений при соблюдении следующих условий: а) каталог землетрясений, используемый для определения М*, должен содержать унифицированные магнитуды за весь период наблюдений; б) каталог должен содержать сведения о землетрясениях

-

2. Более точные оценки предельных магнитуд М* для разных временных окон получаются в случае, если используются унифицированные по магнитудам каталоги землетрясений, а за сейсмический цикл наблюдалось несколько сейсмических событий, близких к максимальным (пример - Южно-Курильская зона, рис. 2, д).

-

3. Более стабильные оценки получаются не для предельных магнитуд, а для магнитуд при заданных значениях функции распределения вероятности Рш (М).

-

4. Изменение коэффициента U с ростом временного окна практически является линейной функцией U(lg Т). Примечательно, что продолжение этой линии до пересечения с вертикальной 1g Т=2 (примерная продолжительность сейсмического цикла для Курило-Японского региона) дает неплохую оценку максимальной магнитуды для региона. Например, для наиболее представительных вариантов (рис. 2, б, в и д) такие оценки дают для Ммах значения 8,2 и 8,3 для региона Японии и 8,5 для Южно-Курильской зоны.

-

5. С помощью третьего предельного распределения Гумбеля хорошие результаты оценки М*, как правило, получаются для больших временных окон.

-

6. При малых временных окнах (значительно меньших сейсмического цикла) величины предельных магнитуд М*, как правило, завышаются и определяются неустойчиво. В этом случае большой удельный вес в распределении Рш (М) имеют землетрясения, отражающие сейсмический фон региона, зачастую осложненный процессами форшоков и афтершоков.

минимального уровня, позволяющего без пропусков располагать информацией о Мтах для каждого временного окна; в) временной интервал, используемый для определения предельной магнитуды, должен быть соизмерим с продолжительностью сейсмического цикла для данного региона.

Список литературы Оценка предельных магнитуд землетрясений с помощью метода Гумбеля

- Гайский В.Н. Статистическое исследование сейсмического режима. М.: Наука, 1970. 123 с.

- Гумбель Е.Дж. Статистика экстремальных величин. М.: Наука, 1965. 535 с.

- Сейсмический потенциал и зоны возможных очагов землетрясений Курило-Охотского региона: отчет о НИР (заключит.)/ИМГиГ ДВО РАН; рук. Ю.К. Чернов, отв. исп.: Р.З. Тараканов, Л.С. Оскорбин. Южно-Сахалинск, 1995. 85 с. № ГР 01910023175; Инв. № 02960003183.

- Сейсмическое районирование территории СССР/отв. ред. В.И. Бунэ, Г.П. Горшков. М.: Наука, 1980. 307 с.

- Тараканов Р.З. Оценка максимальных возможных магнитуд землетрясений для Курило-Камчатского региона//Природные катастрофы и стихийные бедствия в Дальневосточном регионе. Владивосток, 1990. Т. 1. С. 28-47.

- Тараканов Р.З. Размеры очаговых зон сильных землетрясений Курило-Камчатского региона и Японии и проблема максимальных возможных магнитуд//Вулканология и сейсмология. 1995. № 1. С. 76-89.

- Федотов С.А. Закономерности распределения сильных землетрясений Камчатки, Курильских островов и Северо-Восточной Японии//Труды Ин-та физики Земли АН СССР. 1965. № 203/36/. С. 66-93.

- Kurimoto H. A statistical study of some aftershock problem//Zisin. 1959. Vol. 12, N 1. P. 1-10.

- Nordquist J.M. Theory of largest values applied to earthquake magnitudes//Trans. Amer. Geophys. Uniоn. 1945. Vol 26, N 1. Р. 29-31.

- The seismological bulletin of the Japan meteorological agency for 1961-2000. Published by the Japan meteorologicаl agency 1962-2000, Tokyo, Japan.

- Usami T. Study of historical earthquakes in Japan//Bull. Earthq. Res. Inst. 1979. Vol. 54, Part 3-4. P. 399-439.

- Utsu T. Catalog of large earthquakes in the region of Japan from 1885 though 1980//Bull. Earthq. Res. Inst. 1982. Vol. 57, Past 3. P. 401-463.

- Yegulalp T.M., Kuo J.T. Statistical prediction of the occurence of maximum magnitude earthquakes//Bull. Seismol. Soc Am. 1974. Vol. 64. N 2. P. 393-414.