Оценка предикторов персистирования/прогрессирования функциональной митральной недостаточности у пациентов с интервенционным лечением аортального порока

Автор: Скопин И.И., Сливнева Инесса Викторовна, Латышев М.С., Мурысова Д.В., Асатрян Т.В., Сокольская Н.О., Вавилов А.В., Топорков Н.О.

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 2 т.23, 2019 года.

Бесплатный доступ

Митральная недостаточность, как правило, сопровождает значительное количество аортальных пороков. На сегодняшний день сопутствующая выраженная митральная регургитация остается достаточно актуальной проблемой при транскатетерном лечении аортальных пороков. В послеоперационном периоде транскатетерного протезирования аортального клапана существует тенденция к уменьшению митральной недостаточности у основного количества пациентов, но у определенной когорты больных митральная недостаточность не только сохраняется, но и прогрессирует, что нивелирует преимущества данной методики лечения перед «открытым» двухклапанным вмешательством. В статье приведен анализ встречаемости митральной недостаточности после эндоваскулярного лечения аортального порока. В исследование включены пациенты высокого, более 8%, интраоперационного риска по шкале STS (англ. Society of Thoracic Surgeons); возрастные пациенты, отягощенные значительным количеством сопутствующих патологий. В частности, причиной высокого риска были IV функциональный класс по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (англ. New York Heart Association, NYHA), выраженные систолические нарушения контрактильной функции левого желудочка, а также другие сопутствующие патологии, в результате которых больным была противопоказана «открытая» операция. Мы представляем анализ восьми исследований, на основании которых были выявлены предрасполагающие факторы митральной недостаточности. Определение прогностического развития митральной регургитации будет способствовать выбору оптимальной тактики ведения этой сложной группы пациентов, что позволит улучшить результаты лечения и долгосрочный прогноз как после «открытых», так и малоинвазивных вмешательств.

Аортальный порок, аортальный стеноз, транскатетерное протезирование аортального клапана, функциональная митральная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/142230699

IDR: 142230699 | DOI: 10.21688/1681-3472-2019-2-9-19

Текст обзорной статьи Оценка предикторов персистирования/прогрессирования функциональной митральной недостаточности у пациентов с интервенционным лечением аортального порока

Скопин И.И., Сливнева И.В., Латышев М.С., Мурысова Д.В., Асатрян Т.В., Сокольская Н.О., Вавилов А.В., Топорков Н.О. Оценка предикторов персистирования/прогрессирования функциональной митральной недостаточности у пациентов с интервенционным лечением аортального порока. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2019;23(2):9-19. http://

Как известно, при аортальном стенозе длительная перегрузка давлением в левом желудочке (ЛЖ) вызывает компенсаторную митральную недостаточность, что отрицательно сказывается на состоянии пациентов и является неблагоприятным фактором прогноза. По различным данным литературы, умеренная митральная недостаточность (МН) среди пациентов с тяжелым аортальным стенозом (АС) встречается в 61–90% [1–3], а тяжелая примерно в 15% случаев [4, 5]. У 20% пациентов гемодинамически значимая МН хирургически не корригируется [6, 7].

Современный уровень развития рентгенэндова-скулярных методов лечения позволяет проводить хирургическое лечение пациентам, которым отказано в лечении в условиях искусственного кровообращения. На фоне естественного старения населения, совершенствования методов и имплантов количество эндоваскулярных операций существенно возрастает, особенно в группе высокого операционного риска. Тем не менее сопутствующая митральная регургитация (МР) высоких градаций при транскатетерной замене аортального клапана (англ. Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) представляет сложную задачу. Можно ли не обращать внимание на вероятность прогрессирования митральной недостаточности, следует ли и каким образом предотвратить ее, когда необходим и возможен ли активный хирургический подход к ее коррекции и в какие сроки? Для ответа на эти вопросы необходимо взвешенно оценить потенциальные риски прогрессирования МР после транскатетерной замены АК.

В данном анализе на основании обзора мирового опыта мы постарались идентифицировать возможные причины персистирования/прогрессирования МН, особенно в отдаленные сроки транскатетерной замены аортального клапана.

Синопсис исследований

В работе проанализированы исследования эндоваскулярных методов лечения АС в сочетании с МН. Отражены данные электронных баз Pubmed и Medscape с 2002 по 2019 г. включительно. Поиск выполнялся по ключевым словам: mitral insufficiency, functional mitral regurgitation, aortic stenosis, aortic regurgitation, aortic insufficiency, transcatheter aortic valve replacement, high risk patient. Изучались пациенты группы высокого риска (не менее 8% по шкале опе- рационного риска STS), которые представляли собой старшую возрастную группу с широким спектром сопутствующей патологии, выраженной систолической дисфункцией ЛЖ и/или были признаны неоперабельными. Пациенты, перенесшие протезирование аортального клапана (АК) в условиях ИК, исключены из анализа. Исследования, в которых не выделены предикторы персистирования или прогрессирования МР после интервенционного лечения аортального клапана, также исключены из анализа.

Мы проанализировали 8 статей, посвященных идентификации предикторов прогрессирования или персистирования МН после транскатетерной замены АК. Общее количество больных составило 13 770. В большинстве публикаций авторы отметили регресс степени МН после интервенционного лечения аортального порока, а в ряде случаев — персистирование или прогрессирование. Послеоперационная динамика изменений МН представлена в табл. 1.

На основании систематического обзора выделены предикторы возможного прогрессирования/ персистирования МН после транскатетерной замены аортального клапана (табл. 2).

Предикторы персистирования/ прогрессирования митральной недостаточности после транскатетерной замены аортального клапана

Существует несколько потенциальных патофизиологических связей между тяжелым АС и сопутствующей МН. Тяжелый АС вызывает прогрессирование МР посредством повышенного диастолического давления в ЛЖ и дилатации ЛЖ, приводящее к деформации митрального комплекса и вызывающее нарушение коаптации створок МК [13]. Дополнительно сопутствующая коронарная патология может опосредованно оказывать влияние на функцию МК через ишемию папиллярных мышц или ремодели-рованный ЛЖ, таким образом меняя геометрию клапана. При наличии нескольких подобных факторов вероятность регресса МР после замены АК сводится к нулю, поэтому для определения тактики лечения относительно сопутствующей МН важно проанализировать причины нарастания степени МН после транскатетерной замены аортального клапана.

Протез-ассоциированные осложнения

Протезирование аортального клапана при аортальном стенозе уменьшает систолическое давление в ЛЖ,

.КА ынемаз йонрететакснарт елсоп .тс й-2≥ яицатигругер яанзеторпарап :НМ яинаворитсисреп /яинавориссергорп роткидерП

%3,49

%7,5 ьнед 1

%8 НМ яинавориссергорп – еппург в ,%2 — икиманид зеб / ассергер еппург В

НА/СА

,%6,25 — .тс 2

,%1,24 — .тс 1

,%3,5 — .тс 0

]31[ 7102 ,amayabihS .K

.йицазилатипсог овтсечилок теавичилеву ,итсончотатсоден йончедрес юинавориссергорп теувтсбосопс %97 — ,ьтсоньлател теавичилеву НМ яаннерему .тс я-4–3 яащюуритсисреП .йидресдерп яицяллирбиф ,%66 ,КА ан автсьлеташемв еищюувтсешдерп ,КА ан — .тс я-2 яинелвад тнеидарг йиндерс йыннежинс ,ЖЛ ,%54 ремзар йиксечилотсаид йынченок йыннежинс — .тс я-1 ,атнеицап алет итсонхревоп ьдащолп яакьнелам :яинаворитсисреп ыроткидерП

%12 .тс 43

,%13 — .тс 2

,%64 — .тс 1

,%46 — .тс 1 од

%3 .тс 2

,%9

— .тс 1 ,%63— .тс 1 од

дог 1

%0,82— .тс

4–3 ,%3,62 — .тс 2 ,%5,12 — .тс 1

,%12

— .тс 1 од

%1,9 — .тс4–3

,%2,6 — .тс 2 НМ яаньлан ,%7,4 — .тс 1 -оицкнуФ ,%6,4 — .тс 1>

СА

)%5,5( 506 — .тс 4–3 ,)%3,13( 184 3 — .тс 2

]21[ 7102 ,sitamorvaM .K

401 11

..КА ынемаз йонрететакснарт елсоп НМ инепетс еинешьнему тюуриртсномед вотнеицап ыниволоп олокО .тс й-1–0 НМ с вотнеицап у меч ,ешыв азар ирт в .тс й-2 ≥ НМ с вотнеицап у ьтсоньлатеЛ .мм 53> КМ ацьлок огонзорбиф ртемаид и зоницьлак :НМ яинаворитсисреп ыроткидерП

%9,0 — .тс 4

,%7 — .тс 3 ,%9,52 — .тс 2 ,%5,66 — .тс 1–0

%53 .тс 3> адог 5,0 ,%2,01

— .тc 3<

%31 .тс 3> %7 — .тc 3<

%9,51 — .тс 3≥ %1,48 — .тс 3< НМ яаньлан -оицкнуФ

).тс 4–3 юьтсон -чотатсоден йоньлатроа с %8,21 хин зи(

СА

001 1

]11[ 6102 ,sétroC .C

.мм 05< ЖЛ ремзар йиксечилотсаид йынченок ,мм 63< ЖЛ ремзар йиксечилотсис йынченок ,%05≥ ЖЛ %82 асорбыв яицкарф :НМ яинаворитсисреп /яинавориссергорп ыроткидерП

%16 %11 .сем 1 %4,31

%6,21

%47 НМ яаксечинагрО

%1 .тс 4

,%3 — .тс 3

СА ,%82 — .тс 2 ]01[ 2102 ,%44 — .тс 1 ,naimikeH .G ,%42 — .тс 0

.ьтсоньлател юуннеладто ан теяилв ен он ,ьтсоньлател юуньлатипсог теавичилеву оньлетичанз .тс й-4–3 НМ %94 — .тс .тр мм 04≥ КА ан яинелвад тнеидарг .тс я-4–3 йиндерс ,).тс .тр мм 06>( яизнетрепиг ,%85 — яанчогел ,йидресдерп яицяллирбиф .тс я-3–2 :НМ яинавориссергорп аксир ыроткаФ

%61 .тс 43 %1 ,%71 — .тс 3–2 .тс 3–2

адог 2

%5,14 — .тс 4

,%1,23

— .тс 3–2

,%8,33

%3,61 — .тс 4 %5,31 — .тс 3–2 %5,7 — .тс 1–0

.тс 10

%33 .тс 4 %76 — .тс 3–2 НМ яаньлан -оицкнуФ

.тс 10

+ ]9[ 2102 %33 — .тс 4 ,reliewggoT .S ,%76 — .тс 3

.ьсаличилеву иицарепо елсоп и од НМ яяндерс мотэ ирп ,КА ынемаз йонрететакснарт елсоп ьсалинемзи ен НМ веачулс евтснишьлоб В .)икровтс йоньлартим йендереп зоницьлак лыб ондохси( зонетс йыньлартим ясливзар вотнеицап %01 У .яидресдерп оговел аничилев ,анапалк иицатналпми анибулг :НМ яинавориссергорп ыроткидерП

%21

.сем %55 %33 4,5 ± 8,7

%18 НМ яаксечинагрО

%2,5 — .тс 3

СА ,%4,22 —,%4.т,с272 ]8[ 1102

— .тc 1–0 ,araihC eD .B

ииратнеммоК РМ ↓ икиманид зеб РМ

РМ ↑

яинед

-юлбан корС

ьтсоньлател яаннеладтО

ьтсоньлател яаньлатипсоГ

итсоннебосО

яиголоитЭ

n дог ,ротвА

Таблица 1 Синопсис исследований

яидресдерп оговел яицаталиД яизнетрепиг яанчогеЛ

ыничирп еигурД

)моротялумитсоидракорткелэ яицялумитс яавокчодулежоварп ,асиГ акчуп икжон йовел адаколб( акчодулеж оговел яинорхниссиД йидресдерп еинатеперт/яицяллирбиФ

акчодулеж оговел адракоим яимеши яаннесенереп или яигренисА зонетс йыньлатроа йывокотопокзин йынтнеидаргокзиН акчодулеж оговел еинавориледомер ясеещюажлодорП

анапалк огоньлартим зоницьлаК анапалк огоньлартим яицаталидолуннА

итсомидоворп и амтир яинешураН акчодулеж оговел яицкнуфсиД анапалк огоньлартим ыноротс ос яиненемзИ

вороткидерп ыппург еынвонсО

инепетс еелоб и й-2 яицатигругер яанзеторпараП

йеицатналпми йокобулг с напалк ясйищюавырксаромаС )екчодулеж мовел в еинелвад еокосыв ясеещюянархос( атнеицап алет итсонхревоп идащолп и азеторп аремзар еивтстевтоосеН

яинешуран еыннавориицосса-зеторП

анапалк огоньлатроа енемаз йон -рететакснарт ирп иицатигругер йоньлартим йоньланоицкнуф яинавориссергорп/яинаворитсисреп вороткидерп яицакифиссалК 2 ацилбаТ напалк йыньлартим — КМ ,кечодулеж йывел — ЖЛ ,напалк йыньлатроа — КА ,ьтсончотатсоден яаньлартим — НМ ,зонетс йыньлатроа — СА ,хыннад тен — д/н .еиначемирП

.ацдрес ьнзелоб яаксечимеши ,йидресдерп яицяллирбиф ,яизнетрепиг яанчогел ,.тс й-2 ьтсончотатсоден яаньладипсукирт :КА ынемаз йонрететакснарт елсоп итсоньлател ыроткидерП .итсончотатсоден йончедрес йоксечинорх юинавориссергорп алавовтсбосопс и ьтсоньлател алавичилеву НМ яащюуритсисреП .КА ынемаз йонрететакснарт елсоп алавориссергер НМ вотнеицап автснишьлоб У .аротялумитсоидракорткелэ иицатналпми ьтсомидохбоен ,асиГ акчуп икжон йовел адаколб ,яицатигругер яанзеторпарап ьсилачертсв ещач evlaVeroC иицатналпми ирП .азеторп огомеуритналпми пит :НМ яинавориссергорп роткидерП

%7,3 — .тс 4–3 %7,71 — .тс 2 %6,87 — .тс 1–0

.сем 6

%2,85 — .тс 4–3 ,%04 — .тс 2

,%5,73 — .тс 1–0 тел 5

д/н д/н

%7,5 — .тс 4–3

,%8,22 — .тс 2 ]51[ 9102 СА ,%5,17 ,inahgledbA

— .тс 1–0 .M 079

%001 — .тс 4 .)%61 ± 34( ЖЛ асорбыв яицкарф яакзин и )мм ,%43 9,1 ± 2,7( атнет атосыв яашьлоб ,) 2 мм 65 ± 141( — .тс 3 атнет ьдащолп яашьлоб :НМ ассергер ыроткаФ ,%7,06 .коровтс йеицкиртсер с ацьлок огоньлартим — .тс 2 зоницьлак йыннежарыв :яинавориссергорп ,%5,23 /яинаворитсисреп роткидерП — .тс 2–1

,%6,34 яащбО

)ьсалишдуху / икиманид зеб(

%66 — .тс 3 ,)ьсалишдуху / икиманид зеб( %7,7 .сем 21–6 %3,93 — .тс 2 яащбО ,)ьсалинемзи ен / ьсалишдуху( %5,76 — .тс 2–1

,%7,84 яащбО

)ацьлок огонзорбиф зоницьлак илеми %7,78( НМ яаньлан -оицкнуФ

СА

%3,1 — .тс 4

,%4,51 — .тс 3

,%9,53 — .тс 2

,%4,74

— .тс 2–1

]41[ 9102 ,ehcihC .O

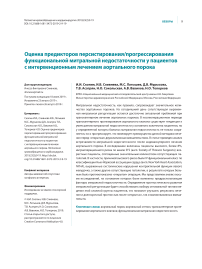

Рис. 1. ЭхоКГ-признаки выраженного стенозирования митрального клапана после транскатетерной имплантации аортального клапана (средний градиент давления 6,19 мм рт.ст.) [8]. Воспроизводится с разрешения B. De Chiara

которое в свою очередь снижает перегрузку МК и, следовательно, вторичную МР. Тем не менее вероятное несоответствие размера протеза и площади поверхности тела пациента после транскатетерной замены АК приводит к сохранению повышенного давления в ЛЖ, что может ограничить степень митральной недостаточности [16].

B. De Chiara и соавт. отмечали, что глубокая имплантация клапана является причиной прогрессирования МН после транскатетерной замены АК системой CoreValve, в том числе за счет ограничения движения передней митральной створки [8]. Также описаны случаи стенозирования МК вплоть до выраженной степени, обусловленные тяжелым кальцинозом митрального кольца или передней митральной створки (рис. 1). Авторы рекомендовали для профилактики этих осложнений тщательную оценку размеров анатомических структур (длина контакта передней митральной створки и протеза, размеров корня аорты и пространственного отношения с МК) при помощи 2D- и 3D-чреспище-водной эхокардиографии и 3D МСКТ-реконструкции.

K. Shibayama и соавт. в 2017 г. провели многофакторный логистический регрессионный анализ и выявили лишь один значимый предиктор прогрессирования МН после транскатетерной замены АК — резидуальную парапротезную регургитацию выраженной и более степени (отношение шансов 8,104; 95% доверительный интервал 1,78–36,87; p = 0,007) [13]. По данным авторов, из 209 пациентов после транскатетерной замены АК с использованием протезов Edwards SAPIEN или SAPIEN XT (Edwards Lifesciences, Ирвайн, США) отмечено прогрессирование исходной 2-й и менее степени МР у 6% (n = 12). Среди этих пациентов МН функ- ционального генеза выявили в 67% (n = 3) случаев, кальциноз митрального кольца/створок МК — в 25% и парадоксальное движение передней митральной створки — в 8% (n = 1).

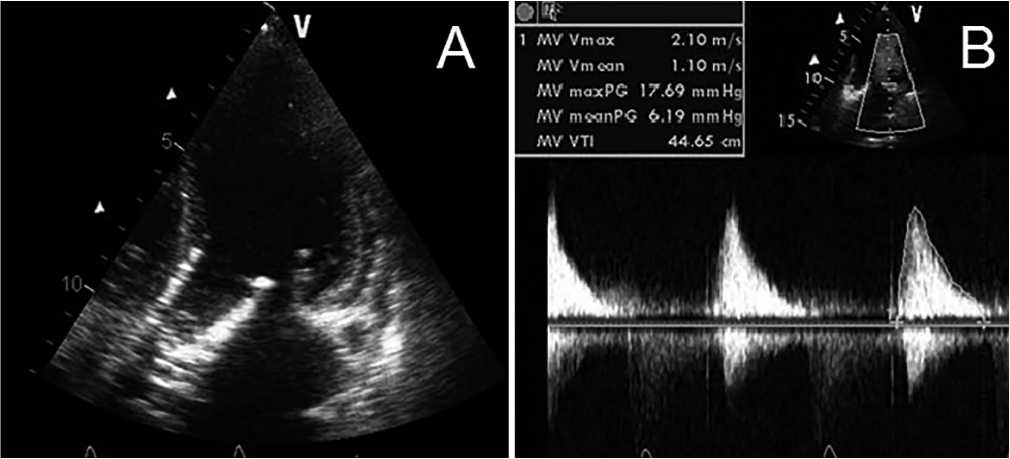

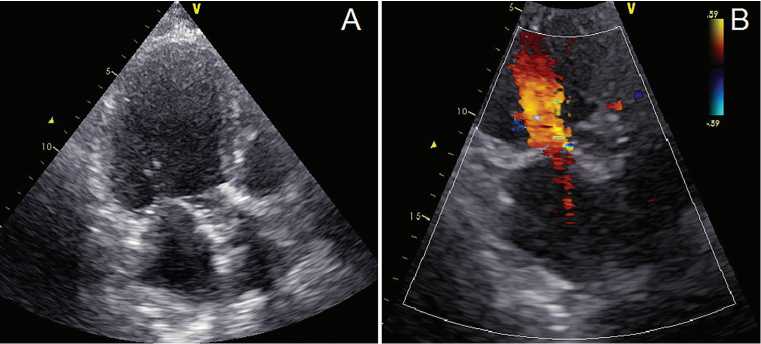

Отмечена корреляция парапротезной регургитации в группе транскатетерной замены АК с более высокой летальностью по данным M.J. Mack и соавт. [17]. Изучались результаты применения протезов I поколения. В устройствах II и III поколений расширен размерный ряд, изменены механизмы раскрытия, добавлена внешняя манжета в нижней части рамы протеза, что позволило значительно снизить частоту парапротезных фистул [18]. Интересно, что при использовании протеза диаметром 29 мм случаев прогрессирования МР не выявлено, однако парапротезные регургитации после транскатетерной замены АК встречались [13]. Аналогичные данные получены J. Webb и соавт.: парапротезная регургитация значительной степени отмечена у 3,5% при использовании протезов III поколения [19].

P. Unger и соавт. сообщили, что саморасширяющиеся клапаны имеют более высокую частоту остаточной аортальной регургитации, преимущественно за счет парапротезных сбросов [20]. Парапротезную регургитацию (рис. 2, 3) наблюдали гораздо чаще после транскатетерной замены АК предположительно из-за неполной аппозиции протеза в кальцинированном фиброзном кольце АК и в результате анатомических особенностей выводного тракта ЛЖ [21, 22]. И глубокая имплантация клапана, и парапротезная регургитация являются кофакторами прогрессирования МН, более того, могут потенции-ровать действие друг друга [20].

Рис. 2. Имплантация транскатетерного баллон-расширяемого протеза Edwards SAPIENT XT № 26 ( А ); парапротезная регургитация 2 ст. ( В )

Изменения со стороны митрального клапана

Состояние МК также имеет значение в сохранении митральной недостаточности. C. Cortés и соавт. выделили следующие независимые предикторы персистирования МР после транскатетерной замены АК: кальцификация митрального кольца (более % периметра кольца), кальцификация створок (депозиты кальция обеих створок), диаметр митрального кольца более 35,5 мм [11]. Однако органические изменения МК не позволяют в полной мере делать выводы о течении функциональной митральной недостаточности [10, 23]. Кальциноз передней створки ограничивает ее подвижность и при низком расположении протеза может приводить к еще большему ограничению и, как следствие, к прогрессированию митральной недостаточности.

Согласно данным O. Chiche и соавт., после транскатетерной замены АК митральная регургитация уменьшилась у 43,6% пациентов (n = 34), не изменилась у 48,7% (n = 38) и увеличилась у 7,7% (n = 6) [14]. В группе пациентов с регрессом МН отмечены большая площадь втяжения створок, высота втяжения и меньшая фракция выброса ЛЖ. Аналогичные результаты получены в предыдущих работах, согласно которым у пациентов с протезированием АК, систолической дисфункцией ЛЖ, дилатацией ЛЖ и увеличением площади втяжения створок отмечалось уменьшение степени МН [24, 25]. По данным многофакторного анализа, у подавляющего большинства пациентов был распространенный кальциноз, преимущественно заднего кольца, который ассоциировался с отсутствием изменений степени МН после транскатетерной замены АК [14]. При мно- гофакторном анализе сочетание площади тентинга и кальциноза митрального кольца с рестрикцией створок ассоциировались с меньшим регрессом МН после транскатетерной замены аортального клапана.

Дисфункция левого желудочка

При протезировании АК регресс МР зависит от нескольких действующих одновременно процессов: 1) снижение постнагрузки, 2) уменьшение диастолического объема ЛЖ и 3) изменение геометрии ЛЖ, приводящее к уменьшению втяжения створок (тетеринга) МК [26]. Причем в раннем послеоперационном периоде уменьшение объема митральной регургитации больше, чем редукция эффективного отверстия МК [25]. Таким образом, гемодинамические изменения превалируют над геометрическими в регрессе МР сразу после замены аортального клапана. В свою очередь обратное ремоделирование ЛЖ, вероятно, является основным фактором, определяющим последующее уменьшение/увеличение степени митральной регургитации.

На фоне острого изменения гемодинамики в результате транскатетерной имплантации биологического протеза дальнейший регресс или нарастание степени МН, по данным M. Abdelghani и соавт., зависит от обратного ремоделирования ЛЖ, которое может занять месяцы/годы после транскатетерной замены АК [15]. K. Mavromatis и соавт. выделили исходно увеличенный конечный диастолический размер ЛЖ как предиктор персистирования МР после транскатетерной замены АК [12]. В свою очередь персистирование или прогрессирование МН после транскатетерной замены АК не приводит к эф-

Рис. 3. Имплантация транскатетерного саморасширяющегося протеза CoreValve № 31 ( А ); парапротезная регургитация 3-й ст. ( В )

фективному уменьшению объема и массы ЛЖ, что указывает на неэффективное обратное ремоделирование ЛЖ. С другой стороны, эффективное обратное ремоделирование может не происходить из-за персистирующей митральной недостаточности. Подтвердить или опровергнуть эти гипотезы может только большое количество крупных исследований.

-

F. Katte и соавт. определили, что сопутствующая МН выраженной или тяжелой степени может являться причиной парадоксально низкого потока и низких градиентов давления при АС [27]. Действительно, МР может существенно уменьшить антеградный ударный поток, приводя к снижению среднего градиента давления, несмотря на сохранную фракцию выброса ЛЖ. Это характерно и для классического низкоградиентного стеноза.

Еще одной проблемой при низкоградиентном АС и сопутствующей МН является определение истинно тяжелого или псевдотяжелого АС. Для этого применяли стресс-эхокардиографию низкими дозами добутамина [28–30]. Однако у пациентов с сопутствующей МР добутаминовый стресс может увеличить степень МР, не влияя при этом на антеградный аортальный поток.

Двунаправленное взаимодействие между АК и гемодинамикой МК приводит к изменению тяжести МР как в одну, так и в другую сторону [31], поэтому низкоградиентный АС может приводить к нарастанию степени МН, таким образом, являясь предиктором возможного прогрессирования МН после транскатетерной замены АК. Такого же мнения придерживались K. Mavromatis и соавт., относящие к предикторам персистирования МН сни- женный средний градиент давления на АК [12]. Напротив, по данным S. Toggweiler и соавт., средний градиент давления на АК (<40 мм рт. ст.) связан с большей вероятностью регресса МР после транскатетерной замены аортального клапана [9].

-

G. Hekimian и соавт. выявили увеличение степени сопутствующей МН у 11% пациентов [10]. Причины не верифицированы. Не отмечалось механических или травматических осложнений со стороны МК, таких как отрыв хорд или перфорация створки. Но одним из предположений являлась возможная ишемия миокарда ЛЖ во время процедуры, особенно у возрастных пациентов с ишемической болезнью сердца.

Нарушения ритма и проводимости

Можно выделить и другие факторы, потенциально усугубляющие выраженность МР (табл. 2), среди которых фибрилляция предсердий, диссинхрония ЛЖ в виде блокады левой ножки пучка Гиса или правожелудочковой стимуляции электрокадиостимулятором [32]. Вышеизложенные предикторы развития МР выявлены при «открытой» хирургии АК, однако часть из них нашла отражение при транскатетерной имплантации биопротеза. Так, в исследовании K. Mavromatis и соавт. к предикторам персистирования МН отнесены фибрилляция/трепетание предсердий [12].

Другие причины

-

S. Toggweiler и соавт. обнаружили, что отсутствие тяжелой легочной гипертензии или фибрилляции предсердий связано с большей вероятностью регресса МР после транскатетерной замены АК [9]. Аналогич-

- но предыдущим авторам F. Bedogni и соавт. считают, что уменьшение МР более вероятно у пациентов без тяжелой легочной гипертензии и фибрилляции предсердий [33].

В отличие от большинства исследований M. Abdelghani и соавт. провели длительное наблюдение в течение 731 (интерквартильный интервал 304–1 365) дня после транскатетерной замены АК [15]. Худшие результаты отмечались у пациентов с исходной МР высоких градаций. Как правило, это пациенты с сопутствующей патологией, например фибрилляцией предсердий, ишемической болезнью сердца и трикуспидальной регургитацией.

B. De Chiara и соавт., помимо глубокой имплантации клапана, выделили в качестве причины прогрессирования МН после транскатетерной замены АК дилатацию левого предсердия (площадь левого предсердия) [8]. Значимость размера левого предсердия в качестве предиктора прогрессирования МН подтверждена ранее [1].

Функциональная митральная недостаточность как проблема современной кардиохирургии

С тех пор как A. Cribier в 2002 г. имплантировал первый транскатетерный клапан в аортальную позицию, данная процедура стала рутинной среди неоперабельных пациентов и альтернативой «открытой» хирургии у пациентов высокой группы риска [34].

Несмотря на кажущийся положительный эффект транскатетерной замены АК в виде регресса МН у пациентов с исходной МН тяжелой степени, сохраняющаяся резидуальная МН является причиной гемодинамической перегрузки ЛЖ, обуславливает клинические проявления сердечной недостаточности и требует продолжения консервативной терапии. Тяжелая резидуальная МР в исследовании M. Abdelghani и соавт. связана с более чем четырехкратным увеличением частоты летальности от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализации по причине сердечной недостаточности в отдаленном периоде после транскатетерной замены аортального клапана [15].

По данным большинства авторов, после транскатетерной замены АК выявлен регресс митральной недостаточности, однако в ряде исследований существует доля пациентов, у которых отмечается персистирование или даже прогрессирование [8, 10, 14].

Персистирование МН после транскатетерной замены АК, особенно высокой градации, на наш взгляд, нельзя рассматривать как благоприятный прогно-

Двухклапанная «открытая» хирургия

Повышение риска летальности

МИТРАЛЬНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Транскатетерное у протезирование аортального клапана

Рис. 4. Порочный круг выбора тактического подхода к лечению функциональной митральной недостаточности при аортальном пороке стический фактор в связи с его отрицательным влиянием на положительный результат операции. Более того, по данным ряда авторов, пациенты разделены на две группы в зависимости от дооперационной МР: 0–2-й и 3–4-й ст. [35]. Очевидно, что послеоперационное персистирование исходной МН 3–4-й ст. или даже регресс с 4-й до 3-й ст. нельзя считать благоприятным результатом вмешательства. Кроме того, такое разделение пациентов на две группы не позволяет проследить течение наиболее прогностически неопределенной митральной недостаточности 2-й ст.

Прогрессирование МН после транскатетерной замены АК отмечено у большинства авторов. K. Mavromatis и соавт. в отдаленном периоде транскатетерной замены АК установили увеличение МН исходной 2-й ст. у 3%, 1-й ст. — у 9% [12]. G. Hekimian и соавт. отметили увеличение степени сопутствующей МН в 11% случаев после транскатетерной замены АК [10]. В исследовании O. Chiche и соавт. после транскатетерной замены АК митральная регургитация увеличилась у 7,7% пациентов (n = 6) [14]. Значительное прогрессирование МН (33%) продемонстрировано в исследовании B. De Chiara и соавт. [8]. В последних трех исследованиях отмечено наибольшее увеличение степени МН после транскатетерной замены АК, что можно объяснить исходными структурными изменениями МК у подавляющего большинства пациентов, включенных в исследование. В то время как функциональная митральная недоста- точность может регрессировать с течением времени после транскатетерной замены АК, уменьшение дегенеративной МН маловероятно из-за структурных изменений митрального клапана.

Нельзя не согласиться с авторами, что прогрессирование исходной МН можно расценивать как отрицательный результат операции и прогностически неблагоприятный вариант течения основного заболевания. Во избежание подобного исхода особое значение приобретает предоперационная оценка предикторов персистирования/прогресси-рования исходной МН, а также выбор оптимального метода хирургического лечения.

Нельзя забывать, что в большинстве случаев выполнение транскатетерной замены АК показано пациентам высокого риска (возрастным, с комор-бидной патологией), которым не рекомендуется «открытая» хирургия. Опасность комбинированной двухклапанной операции уравновешивается негативным прогностическим воздействием некорри-гированной МР тяжелой степени. В таких случаях необходима переоценка операционного риска и предполагаемой продолжительности жизни [36].

По нашему мнению, исходно значимая МН может нивелировать большинство возможных положительных эффектов транскатетерной замены АК, что в ряде случаев обусловливает выбор «открытой» хирургии. Однако «открытая» двухклапанная хирургия у пациентов высокого риска приводит к возрастанию летальности, что возвращает нас к малоинвазивным методикам, таким образом формируя порочный круг (рис. 4).

Для решения этой клинической дилеммы определение вероятной эволюции МР после замены АК является приоритетной задачей у отдельных пациентов. Всесторонняя оценка исходного состояния митрального комплекса с определением возможных причин прогрессирования МР и ее прогностического развития в послеоперационном периоде по-прежнему играет ключевую роль в клиническом выборе оптимального подхода к коррекции вторичной МН при ведущем аортальном пороке.

Ограничения

К основным ограничениям настоящего анализа можно отнести использование различных моделей транскатетерных клапанов сердца (расширяемые баллоном против саморасширяющихся), различная трактовка понятий функциональная/органическая

МН, а также большая вариабельность сроков наблюдения пациентов после транскатетерной замены АК (от 1 до 1 155 дней). Например, достоверно определить механизм МН у пациентов, направляемых на транскатетерную замену АК, достаточно сложно. В основном у пациентов, которым показана транскатетерная имплантация АК, смешанная этиология (ремо-делирование/дисфункция ЛЖ, ишемическая болезнь сердца, кальциноз фиброзного кольца МК), характерна для больных старшей возрастной группы.

Заключение

Основной задачей обзора являлось выявление новых и всесторонняя оценка установленных предикторов персистирования/прогрессирования МН после транскатетерной замены АК. Определение прогностического развития митральной регургитации будет способствовать выбору оптимальной тактики ведения пациентов высокого риска, что позволит улучшить результаты лечения и долгосрочный прогноз как после «открытых», так и малоинвазивных вмешательств.

Список литературы Оценка предикторов персистирования/прогрессирования функциональной митральной недостаточности у пациентов с интервенционным лечением аортального порока

- Waisbren E.C., Stevens L.M., Avery E.G., Picard M.H., Vlahakes GJ., Agnihotri A.K. Changes in mitral regurgitation after replacement of the stenotic aortic valve. Ann Thorac Surg. 2008; 86(1):56-62. PMID: 18573398. 10.1016/j.athoracsur.2008.03.027 DOI: :10.1016/j.athoracsur.2008.03.027

- Tunick P.A., Gindea A., Kronzon I. Effect of aortic valve replacement for aortic stenosis on severity of mitral regurgitation. Am J Cardiol. 1990; 65(18):1219-21. PMID: 2337031. 10.1016/0002-9149(90)90977-9 DOI: :10.1016/0002-9149

- Adams P.B., Otto C.M. Lack of improvement in coexisting mitral regurgitation after relief of valvular aortic stenosis. Am J Cardiol. 1990; 66(1):105-7. PMID: 2141754. 10.1016/0002-9149(90)90746-n DOI: :10.1016/0002-9149

- Barreiro C.J., Patel N.D, Fitton T.P., Williams J.A., Bonde P.N., Chan V., AleIo D.E., Gott V.L., Baumgartner W.A. Aortic valve replacement and concomitant mitral valve regurgitation in the elderly: impact on survival and functional outcome. Circulation. 2005; 112(9 Suppl):I443-7. PMID: 16159860. 10.1161/CirculationAHA.104.526046 DOI: :10.1161/CIRCULATIONAHA.104.526046

- Ruel M., Kapila V., Price J., Kulik A., BurwashI G., Mesana T.G. Natural history and predictors of outcome in patients with concomitant functional mitral regurgitation at the time of aortic valve replacement. Circulation. 2006; 114(1 Suppl):I541-6. PMID: 16820634. 10.1161/CirculationAHA.105.000976 DOI: :10.1161/CIRCULATIONAHA.105.000976