Оценка предпочтительного отбора кремированных останков человека: анализ в условиях неопределенности

Автор: Широбоков И. Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Как правило, только часть кремированных останков удается идентифицировать, а общая масса фрагментов и отдельных элементов скелета отличается высокой вариабельностью и почти всегда уступает ожидаемой по результатам наблюдений в крематориях. Целью настоящего исследования является разработка метода для оценки вероятности избирательного подхода к сбору останков для захоронения на стороне. Поскольку исходная масса конкретных трупосожжений неизвестна, фрагменты костей имеют разные размеры и продолжают разрушаться, а число элементов в генеральной совокупности и в выборке не может быть строго определено, точная оценка такой вероятности невозможна. Тем не менее расчеты можно попытаться провести для некоторого заданного диапазона величин. Наиболее надежные результаты позволяет получить анализ костей черепа, ожидаемая доля идентифицированных фрагментов которых относительно общей массы скелета сравнительно велика (13-20 %), а мелкие фрагменты относительно легко поддаются идентификации. Предложена схема для приблизительной оценки случайной вариации доли костей черепа при разном размере выборки, основанная на формуле гипергеометрической вероятности.

Идентификация останков, кремации, теория вероятностей, гипергеометрическое распределение, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/143179083

IDR: 143179083 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.359-372

Текст научной статьи Оценка предпочтительного отбора кремированных останков человека: анализ в условиях неопределенности

Хорошо известно, что в археологических захоронениях, совершенных по обряду кремации на стороне, как общая масса останков, так и доля конкретных элементов скелета отличаются значительной вариабельностью. Но если в одних случаях изменчивость будет обусловлена естественными статистическими вариациями вокруг некоторого среднего значения, в других она может быть следствием избирательного подхода к сбору конкретных элементов скелета для http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.266.359-372

захоронения на стороне или объясняться другими преднамеренными манипуляциями с останками. Но как отделить одни случаи от других?

Сталкиваясь с подозрительным весовым соотношением фрагментов разных элементов скелета в захоронении, исследователи чаще всего осторожны в формулировке выводов о преднамеренных манипуляциях с останками. Предпочтение вполне оправданно отдается результатам либо изучения серии погребений, демонстрирующих сходные тенденции, либо анализа единичных погребений, предположительно включающих большую часть останков (см., например: Scott et al ., 2010; Kalman , 2000). При этом авторы, как правило, не привлекают статистические методы для проверки сформулированных гипотез, а если привлекают, то игнорируют размер выборки ( Pankowská et al ., 2016; см. также: Gonçalves et al ., 2010). Другие исследователи предлагают использовать для оценки ожидаемой доли различных частей скелета (костей черепа, грудной клетки и таза, нижних и верхних конечностей) некоторые доверительные интервалы, но их величина устанавливается произвольно, а маленькие выборки при таком подходе просто выпадают из анализа ( Lenorzer , 2006. P. 183; см. также: André et al ., 2015).

Действительно, оценить при помощи статистических методов, насколько высока вероятность, что величина массовой доли той или иной группы костей в захоронении неслучайна, очень сложно. Многие необходимые для расчетов параметры при всем желании невозможно строго установить, включая объем выборки. Как определить число элементов для кремированных останков, зафиксированных в захоронении? Интуитивно понятно, что объем выборки должен отражать массу останков, однако он не может быть просто определен в граммах или унциях. С другой стороны, вероятно, объем должен каким-то образом коррелировать и с числом фрагментов костей. Прямой подсчет числа фрагментов, однако, занятие весьма трудоемкое и лишено большого смысла. Все фрагменты имеют разные размеры, а их число, зафиксированное в захоронении, заведомо больше числа фрагментов, которые в древности были отобраны для захоронения, из-за продолжающейся фрагментации останков ( Waterhouse , 2013; Henriksen , 2008; McKinley , 1993). Кроме того, из двух скоплений костей с одинаковым весом скопление, включающее в себя большее число фрагментов, будет, вероятно, содержать меньше элементов скелета, которые удастся идентифицировать. И что еще важнее, такой формальный подход к оценке объема выборки вступит в противоречие с законами статистики, поскольку в среднем большие случайные выборки при прочих равных точнее отражают характеристику генеральной совокупности, чем маленькие. Однако высокая степень фрагментации останков не может повышать уровень достоверности анализа.

Цель данного исследования заключается в разработке метода для оценки вероятности преднамеренного отбора костей для совершения захоронений по обряду кремации на стороне. Главная специфика такой оценки заключается в неопределенности исходных параметров, для которых, тем не менее, могут быть установлены некоторые пределы изменчивости. Нам известная общая масса останков в захоронении, а также доля и масса конкретных идентифицированных элементов скелета. Нам неизвестны точная исходная масса останков, число и размеры фрагментов на период после совершения кремации, а также доли конкретных неидентифицированных элементов скелета, реально присутствующих в захоронении. Тем не менее необходимые расчеты все-таки могут быть проведены для некоторого предполагаемого диапазона величин.

Ожидаемая масса останков

Существует множество работ, посвященных изучению вариативности массы костных останков по результатам наблюдений в современных крематориях. Вариативность эта довольно значительна. По данным разных авторов, средняя масса останков взрослого человека, тело которого было подвергнуто кремации, варьирует от 1 до 3,7 кг, причем останки женщин, как правило, весят меньше мужчин ( McKinley , 1993; Bohnert et al ., 1998; Щеголев , 2000; Bass, Jantz , 2004).

С одной стороны, в настоящем исследовании использование низких оценок вряд ли можно считать оправданным. Данные наблюдений заведомо не соответствуют археологическим трупосожжениям ни по условиям проведения кремации (современные крематории), ни по возрастному составу умерших (они рассчитаны преимущественно для пожилых людей, останки которых в среднем весят несколько меньше) ( Chirachariyavej et al. , 2007). С другой стороны, масса останков из археологических захоронений почти всегда ниже ожидаемых значений. По меньшей мере отчасти эти различия вполне удовлетворительно объясняются не культурными, а техническими причинами: образовавшиеся в процессе кремации мелкие костные фрагменты имели мало шансов быть замеченными и попасть на место окончательного захоронения. Поэтому наиболее разумным автору представляется подход, при котором характеристику генеральной совокупности определяют не все костные останки, присутствовавшие на момент после сожжения, а только те фрагменты, размеры которых на момент сбора останков превышали некоторую минимальную величину. Для анализа можно воспользоваться данными публикаций, в которых приведены подсчеты средней массы останков после вычета массы фрагментов, имевших размеры менее 2 мм ( McKinley , 1993; Gonçalves et al ., 2013). Принятая автором консервативная оценка будет предполагать, что исходная масса останков, составляющих генеральную совокупность, составляет около 2,6 кг для мужчин и лиц неустановленного пола и 2,2 кг для женщин. Но для расчетов, представленных ниже, можно использовать и другие оценки по усмотрению конкретных исследователей.

Проблема неполной идентификации останков

Хорошо известны приблизительные массовые доли разных элементов сухого скелета взрослого человека (Lowrance, Latimer, 1957; Baker, Newman, 1957; Silva et al., 2009). Влияние кремации на эти соотношения, по-видимому, не очень существенно, во всяком случае, при условии, что оценивается изменчивость средних массовых долей разных частей скелета – костей черепа, туловища, пояса верхних и нижних конечностей (Andre et al., 2015; McKinley, 1993). Однако сохраниться – еще не значит быть зафиксированным. Отдельные элементы скелета заметно различаются по устойчивости к высокотемпературному воздействию, склонности распадаться на мелкие фрагменты и, главное, наличию характерных морфологических особенностей, позволяющих точно устанавливать их анатомическую принадлежность. По оценкам некоторых специалистов, работающих с кремациями, в среднем удается идентифицировать около 63 % реально присутствующих в выборке фрагментов костей черепа и около трети массовой доли фрагментов, относящихся к посткраниальному скелету, причем на идентифицированную долю костей посткраниального скелета фрагментация оказывает более существенное влияние (Gonçalves et al., 2010). Каждый антрополог может вспомнить, например, насколько сложно установить принадлежность небольших фрагментов диафизов трубчатых костей к конкретным костям верхних и нижних конечностей.

При оценке вероятности преднамеренного отбора останков с места кремации надежные результаты, по-видимому, могут быть получены только при анализе костей черепа. Исходная доля последних относительно общей массы скелета достаточно представительна (18–20 %), а мелкие фрагменты легче поддаются идентификации по сравнению с другими костями. По результатам наблюдений в современных крематориях средняя массовая доля идентифицированных фрагментов черепа составила около 13–14 % в случаях, когда удавалось идентифицировать более 35 % всех фрагментов, и 11 %, если доля идентифицированных фрагментов была ниже 35 % (Ibid. P. 136). Поскольку эти данные получены для выборки умерших, средний возраст которых составлял 70 лет, кости которых, скорее всего, отличались пониженной минеральной плотностью, в качестве интервала, в пределах которого варьирует ожидаемая доля костей черепа в генеральной совокупности, условно были приняты 13–20 %1.

Для других элементов скелета оценку вероятности преднамеренного отбора также можно провести, но с заметно меньшей точностью и, по-видимому, преимущественно в тех редких случаях, когда наблюдаемая доля элементов выше ожидаемой или в кремации представлены преимущественно крупные фрагменты. При работе с кальцинированными останками существенная вариативность доли фрагментов, не поддающихся точной анатомической идентификации, делает почти невозможным выявление неслучайного характера отклонения фактически наблюдаемой массовой доли элементов скелета от диапазона ожидаемых величин.

Проблема оценки объема выборки

Литературные сведения об ожидаемых общей массе останков и доле костей черепа на момент совершения кремации (параметрах генеральной совокупности) позволяют рассчитать, какую часть от них составляют останки, зафиксиро- ванные в конкретных погребениях (характеристика выборки). Эта информация очень важна для дальнейших расчетов, но сама по себе она все-таки еще недостаточна для оценки объема выборки.

Условия применения большинства статистических методов требуют, чтобы объем выборки был задан числом исследуемых элементов. Кроме того, вероятности случайного отбора в выборку должны быть равными для каждого элемента или определен их «статистический вес» (что значительно затрудняет расчеты).

Очевидная проблема заключается в том, что, поскольку размеры и масса костных фрагментов существенно варьируют, вероятность их случайного попадания в выборку (на место захоронения) неодинакова. К счастью, этот тезис справедлив лишь отчасти. У небольшого числа самых крупных фрагментов костей вероятность войти в выборку будет, безусловно, выше, чем у множества мелких частичек размером в несколько мм или меньше. Однако если участники погребального обряда стремились захоронить все останки, не отдавая предпочтения отдельным частям скелета (отсутствие предпочтений – это нулевая гипотеза в анализе), то большая часть костей и фрагментов, на которые они распадаются в процессе кремации, во время сбора, транспортировки и позднее, вплоть до времени фиксации останков археологами и антропологами, будет иметь примерно равные шансы попасть в выборку. Во всяком случае, этот тезис не должен вызывать сомнений, если мы имеем дело с целой серией индивидуальных захоронений, относящихся к одному могильнику или археологической культуре.

Таким образом, как уже отмечалось выше, генеральную совокупность образуют не все кремированные останки, а только те из них, которые теоретически могли быть собраны с места кремации в конкретном случае. Это число нам также неизвестно, более того, оно может существенно варьировать в зависимости как от условий проведения кремаций и биологических особенностей умерших, так и от случайных факторов, неизбежно влияющих на фрагментацию останков даже в рамках единой погребальной традиции. И все же могут быть высказаны некоторые предположения о пределах вариаций числа элементов, в которых находится объем генеральной совокупности.

Логично допустить, что генеральная совокупность состоит из нескольких сотен, а не десятков или тысяч элементов. Слишком низкие оценки можно исключить, потому что число элементов должно заметно превышать число костей скелета, а, значит, оно, очевидно, превышает несколько сотен единиц. В свою очередь, предположение, что генеральная совокупность насчитывает многие тысячи элементов, также неправдоподобно. В последнем случае средняя и модаль-ная2 масса фрагментов будет составлять менее грамма, что очевидно не может соответствовать действительности (исключенные из генеральной совокупности мелкие фрагменты диаметром менее 2 мм в среднем составляют около 19,4 % от общей массы останков) ( McKinley , 1993).

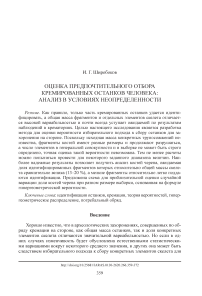

Рис. 1. Кривые, приблизительно соответствующие 5 % вероятности того, что в выборках разного объема доля костей черепа относительно общей массы останков составит конкретную величину или еще более отклоняющуюся от ожидаемых минимальных 13 % для генеральных совокупностей, включающих разное число элементов (в прямоугольниках указано число элементов)

Однако если мы согласимся, что генеральная совокупность включает в себя несколько сотен элементов, то окажется, что дальнейшие уточнения ее объема оказывают не такое уж значительное влияние на величину погрешности. На рис. 1 представлен график кривых, соединяющих точки, которыми обозначены пороговые (с вероятностью обнаружения не более 5 %) величины доли костей черепа, установленные в зависимости от того, какую долю общая масса останков в выборке составляет относительно ожидаемой массы останков на момент завершения кремации, и от того, какое число элементов включает в себя эта исходная сово-купность3. Обращает на себя внимание, что между кривыми, построенными для случаев, когда генеральные совокупности включают в себя 1000 и 500 элементов (верхние две кривые), значительно меньше различий, чем между кривой для совокупности, содержащей 100 и 500 элементов.

Представляется вполне допустимым условно принять, что генеральная совокупность включает в себя не менее 500 элементов. Такая консервативная оценка поможет снизить вероятность ошибочных заключений о неслучайном характере распределения доли костей черепа в выборках в тех случаях, когда она является результатом выборочного эффекта.

Например, если установленная масса останков в индивидуальном захоронении составляет около 250 г, т. е. всего около 10 % относительно ожидаемой массы, минимальный объем выборки может быть условно определен в 50 элементов. В действительности, вероятнее всего, число фрагментов в выборке будет значительно больше, но иногда возможны и обратные случаи, когда фактическое число фрагментов в захоронении приблизительно равно или меньше условно установленного. Такие случаи должны быть редки (например, когда кости подвергались поверхностному обжигу или же отбору подлежали только крупные фрагменты разных отделов скелета), но они требуют внесения поправки. Если, например, масса останков составляет 10 % от ожидаемой величины, но они представлены всего 30 или менее крупными фрагментами (в т. ч., например, тех же костей свода черепа), размер генеральной совокупности должен быть переопределен и оценен не более чем в 300 элементов.

Оценка вероятности

Для вычисления искомой вероятности того, что в выборке определенного размера доля костей черепа составит некоторую или еще более отклоняющуюся от ожидаемой величину (13 % для меньшей и 20 % для большей), была использована формула расчета гипергеометрической вероятности:

P =

С к ^—,п— к К N-K

сп

где N – число элементов в генеральной совокупности, n – число элементов в выборке, k – число элементов, приходящихся на долю идентифицированных костей черепа в выборке, K – число элементов, приходящихся на долю в генеральной совокупности. Число элементов в каждом случае устанавливалось условно, путем расчета процентных долей относительно объема генеральной совокупности (500 элементов и более) и округления полученного числа до целого значения.

Окончательная оценка вероятности рассчитывалась путем суммирования вероятности, рассчитанной для наблюдаемого соотношения массовой доли костей черепа и массовой доли всех останков, и всех вероятностей, установленных для других гипотетических случаев, в которых массовая доля костей черепа еще более отклоняется от ожидаемой верхней или нижней границы интервала в 13–20 %.

Вычисления не требуют использования какого-то специализированного программного обеспечения. Все необходимые расчеты можно осуществить в программе Excel при помощи функции ГИПЕРГЕОМЕТ и суммирования вероятностей, рассчитанных для наблюдаемого случая и всех случаев, отклоняющихся от ожидаемого в том же направлении, или более удобной и доступной в поздних версиях Excel функции ГИПЕРГЕОМ.РАСП.

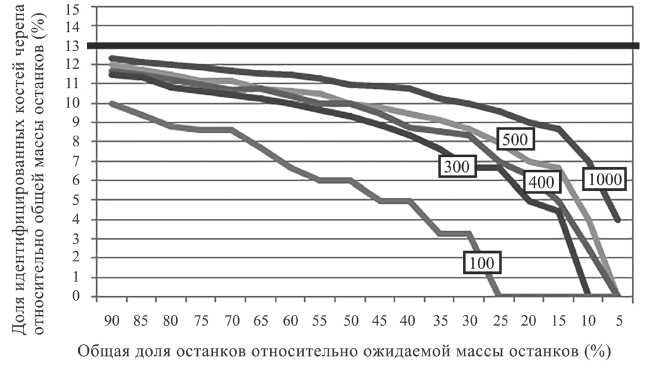

Для удобства читателя автором была также подготовлена графическая схема, благодаря которой можно приблизительно оценить, попадает ли наблюдаемая в выборке массовая доля костей черепа в диапазон ожидаемых случайных вариаций или же такая вероятность относительно низка (составляет менее 5 %), и можно подозревать, что сбор останков для захоронения производился с определенной избирательностью (рис. 2). Серой и светло-серой заливкой на графике отмечена область ожидаемой случайной вариации доли костей черепа для выборок разного объема (извлеченных из генеральной совокупности, включающей в себя не менее 500 элементов).

Расчеты представлены для интервала, в котором общая наблюдаемая масса останков варьирует в пределах 5–90 % относительно ожидаемой. С одной стороны, учитывая, что ожидаемая масса останков вынужденно определяется как условная величина, никогда нельзя быть уверенным, что в захоронении, совершенном по обряду кремации, представлены и зафиксированы все останки. С другой стороны, если общая масса исследуемых останков крайне незначительна, определить неслучайный характер отсутствия (или, наоборот, преобладания) костей черепа становится невозможно. Затруднения вызывают не только незначительный размер выборки сам по себе, но и резкое увеличение погрешности, обусловленной как указанной неточностью определения ожидаемой массы останков, так и неточностью условно установленного минимального числа элементов в генеральной совокупности. Предположим, что захоронение представлено всего несколькими крупными фрагментами костей, среди которых присутствуют один или несколько крупных фрагментов свода черепа. Поскольку фрагменты костей черепа часто сохраняют крупные размеры на момент завершения кремации, установить, руководствовались ли участники погребального обряда традицией, предполагающей погребение символической доли останков вообще или погребение символической доли останков, обязательно включающей в себя кости черепа, не удастся до тех пор, пока не будет получена представительная серия таких захоронений.

Пользуясь представленным графиком, исследователи могут самостоятельно определять предполагаемую общую массу останков в генеральной совокупности, а значит, с большей точностью использовать метод отдельно для анализа трупосожжений с установленной половой принадлежностью или для захоронений подростков.

Допустим, внимание исследователей привлекло индивидуальное захоронение останков взрослой женщины массой 1000 г, в которой доля идентифицированных костей черепа составляет 30 %. Предположим, что мы согласны с тем, что исходная ожидаемая масса кремированных останков женщины приблизительно равна или меньше 2200 г и, следовательно, общая масса останков в захоронении составляет не менее 45,5 % относительно ожидаемой. Установив на графике точку пересечения соответствующих прямых, мы обнаружим, что она находится за пределами серой зоны, а значит, вероятность случайного превышения массы костей черепа ожидаемой доли составляет менее 5 %. Предположим, что мы не уверены в определении пола и хотим воспользоваться более консервативной оценкой массы останков в генеральной совокупности (2600 г). Тогда масса останков, зафиксированных в захоронении, составит не менее

Общая доля останков относительно ожидаемой массы останков (%)

Рис. 2. Схема для приблизительной оценки вероятности избирательного подхода к сбору фрагментов черепа с места проведения кремации. Серой и светло-серой заливкой отмечена область случайной (не требующей привлечения дополнительных гипотез) вариабельности массовой доли идентифицированных костей черепа в индивидуальных захоронениях. Пояснения в тексте

38,5 % относительно ожидаемой. Легко убедиться, что в этом случае вероятность того, что доля идентифицированных костей черепа составит 30 % или более, также будет довольно низкой.

Возьмем другой гипотетический пример, в котором пол погребенного не определен, общая масса останков составляет 260 г (10 % от ожидаемой величины), а на идентифицированные кости черепа приходится всего 8 % от общей массы. Тогда отклонения наблюдаемой доли костей черепа от интервала ожидаемых значений вполне можно объяснить случайными причинами. Однако если мы абсолютно уверены, что в составе неидентифицированных останков кости черепа отсутствуют (например, все неидентифицированные фрагменты относятся к трубчатым костям), для более точной оценки можно ориентироваться на то, что ожидаемая доля костей черепа в генеральной совокупности приблизительно равна 20 %. Точка пересечения соответствующих прямых находится в светлосерой зоне, в которой вероятность наблюдаемого или еще более выраженного отклонения доли черепа в меньшую сторону при условии отсутствия неиденти-фицированных фрагментов составляет менее 5 %. Таким образом, низкая доля костей черепа может требовать дополнительных объяснений. Здесь следует подчеркнуть: ситуация, в которой исследователь может быть полностью уверен в том, что среди неидентифицированных останков отсутствуют кости черепа, встречается довольно редко (преимущественно в случаях, когда останки в захоронении представлены небольшим числом фрагментов).

Кроме того, если общая доля всех неидентифицированных фрагментов костей в захоронении не превышает 7 %, эти данные также могут быть использованы для сужения интервала ожидаемой доли идентифицированных фрагментов костей черепа в генеральной совокупности и пересчета вероятностей. Такие случаи также очень редки на практике.

В более сложном варианте анализа можно, например, рассчитать вероятность, с которой относительно высокая доля фрагментов костей черепа будет сочетаться с низкой долей идентифицированных фрагментов костей нижних конечностей, уступающей минимальной ожидаемой величине. Маловероятно, впрочем, что эти и другие комбинации расчетов, учитывающие одновременно вариативность долей разных отделов скелета, позволят получить более надежные оценки. Такие комплексные расчеты могут привести к ошибкам вследствие неизбежного умножения погрешностей, обусловленных неполнотой информации о достоверных вариациях признаков.

Несомненно, наиболее точных результатов метод позволяет добиться при анализе среднегрупповых значений признаков, установленных для захоронений отдельного могильника, археологической культуры или сгруппированных по другим внешним по отношению к характеристике трупосожжений признакам. Изучение конкретных захоронений может потребовать уточнения некоторых принятых допущений, необходимых для расчетов, но в целом также дает приемлемые результаты. Об этом свидетельствуют результаты анализа материалов из раскопок могильника Горошков, представленного несколькими десятками захоронений, совершенных по обряду кремации на стороне и обследованных автором. Могильник относится к зарубинецкой культуре и расположен в Гомельском районе Беларуси ( Воротинская, Дробушевский , 2017). Масса останков и соотношение разных элементов скелета существенно варьируют от погребения к погребению, что позволяет сопоставить выборочную изменчивость признаков, выявленную в рамках единой культурной традиции, с изменчивостью, установленной в пределах ожидаемой вариации. Для анализа были отобраны данные по 48 индивидуальным захоронениям, не содержавшим идентифицированные фрагменты костей животных.

Масса останков в погребениях варьирует от 6 до 1544 г, а доля идентифицированных костей черепа варьирует от 0 до 42 %. Распределение имеет унимодальную форму: чем меньше кремированных останков находилось в захоронении, тем выше вариабельность обоих признаков. Средняя доля идентифицированных костей черепа составляет 15 %, что очень близко к оценке, полученной по наблюдениям в современных крематориях ( Gonçalves et al ., 2010). Примечательно, что в случае с материалами могильника Горошков можно говорить и о другом сходстве: поскольку останки представлены преимущественно кальцинированными фрагментами белого и серого цвета, весьма вероятно, что кремация осуществлялась при относительно высокой максимальной температуре (более 800 ºС).

В соответствии с проведенными расчетами изменчивость доли костей черепа в 46 из 48 попадает в область случайной вариабельности (вариант «сбор останков проводился без явных предпочтений»). Еще в двух случаях вероятность случайного получения настолько или еще более отклоняющейся от предполагаемого минимума массовой доли составила менее 5 % («фрагментов костей черепа подозрительно мало»), что, впрочем, вполне закономерно, если принять во внимание число тестируемых захоронений. Подозрения могла бы вызвать ситуация, при которой захоронения разделились на две большие группы, для одной из которых расчеты заставляли бы подозревать избирательный подход к сбору останков, а для другой – отсутствие предпочтений. Такая культурная дифференциация в пределах одного памятника потребовала бы специальных объяснений, самое простое из которых заключается в том, что метод оценки отклонений от интервала ожидаемых значений недостаточно точен.

Полученные результаты говорят о том, что, по-видимому, при сборе останков для захоронения не оказывалось очевидного пренебрежения или предпочтения костям черепа. Можно утверждать, что участники погребального обряда не стремились собрать все кости с кострища. Лишь отчасти наблюдаемая вариативность массы кремаций может быть объяснена половозрастными различиями (например, у мужчин средняя масса останков выше, чем у женщин, но число трупосожжений с установленным полом невелико – менее 20 %)4. Очевидно, что считалось допустимым совершение захоронения на могильнике лишь небольшой («символической») доли кремированных останков. Но изучение возможных причин небольшой массы останков в захоронениях выходит за рамки задач рассматриваемого метода.

Заключение

Предположим, что в результате расчетов установлено: вероятность случайного отклонения наблюдаемой массовой доли костей черепа от диапазона ожидаемых величин настолько низка, что может рассматриваться как аргумент в пользу избирательного подхода к сбору кремированных останков. Означает ли это автоматически, что во всех таких случаях участниками обряда уделялось особое внимание именно костям черепа?

На этот вопрос не существует однозначного ответа. Действительно, во многих традиционных культурах существовало особое отношение именно к черепам умерших, в т. ч. погребенных по обряду кремации ( Williams , 2016; Kuijt , 2008; Oestigaard , 2005; и др.). То, что именно кости черепа составляют значимую долю от общей массы скелета, а их фрагменты относительно хорошо поддаются анатомической идентификации, можно назвать весьма удачным фактом для исследователей, занимающихся реконструкцией погребального обряда.

Однако относительно высокая доля костей черепа в захоронении может объясняться как непосредственно особым статусом черепа, так и, например, предпочтительным отбором останков некоторой части скелета в целом. С другой стороны, можно допустить, что незначительное число фрагментов черепа в захоронении может быть обусловлено не столько их умышленным игнорированием, сколько сосредоточенностью сборщиков на скоплении останков в центральной, а не периферийной части кострища. В этом может также заключаться альтернативное объяснение случаям полного отсутствия фрагментов костей черепа в захоронениях, которые иногда интерпретируются как следствие кремации обезглавленного трупа. Иногда в пользу предположения о сожжении тела без головы приводится тезис о том, что в противном случае отсутствие костей черепа в захоронении придется объяснять прекрасным знанием анатомии людьми в древности (предполагается, что это маловероятно), иначе должны же они были пропустить хотя бы несколько мелких фрагментов (Kalman, 2000). Следует отметить, что аргумент от анатомии выглядит более убедительным, если общая масса останков в захоронении составляет значительную долю относительно ожидаемой или существуют основания полагать, что сожжению подвергались кости скелета или частично скелетированные останки с нарушенным анатомическим порядком. Но и в этом случае отсутствие костей черепа в захоронении может объясняться тем, что они были использованы в другой части погребального обряда, не нашедшей отражения в археологическом материале, или же в результате разделения останков они были погребены в другом месте (см. пример доказанного раздельного захоронения останков одного человека в: Cerezo-Román, 2015).

Так или иначе, вопрос об интерпретации данных следует решать после проверки гипотезы о случайном характере наблюдаемого распределения, одному из возможных методов которой посвящена данная публикация. В дальнейшем, несомненно, следует ожидать появления более совершенных методов оценки избирательного подхода к сбору кремированных останков. В этом отношении перспективным может оказаться анализ изменчивости форм распределений массы / максимальных размеров костных фрагментов при разных температурных условиях кремации, для трупосожжений, совершенных на месте и на стороне, в урновых и безурновых погребениях, для останков, рассматриваемых суммарно, а также отдельно для выявленных костей черепа, трубчатых костей и не-идентифицированных фрагментов. Возможно, это позволит установить более строгие характеристики для понятий «выборка» и «генеральная совокупность», а также приблизит к оценке «статистического веса» разных категорий останков. Например, может обнаружиться, что в некоторых культурных традициях предпочтение при сборе отдавалось только крупным фрагментам. В таком случае, поскольку довольно часто фрагменты свода сохраняют значительные размеры на момент завершения кремации, в среднем кости черепа имеют не меньше шансов быть отобранными по сравнению с костями посткраниального скелета. Однако, с другой стороны, размер генеральной совокупности может потребовать существенной переоценки (смещения в сторону меньших значений).

Осуществление такой работы потребует больших усилий и временных затрат со стороны исследователей, и все же она не столь трудоемка, как может показаться на первый взгляд. Вовсе не обязательно оценивать характеристики каждого отдельного фрагмента, для оценки распределения достаточно воспользоваться несколькими ситами с ячейками разного диаметра, а также весами для оценки массы каждой полученной фракции. Пока же остается констатировать, что даже в условиях неопределенности, когда точные значения большинства признаков неизвестны, все же существует принципиальная возможность анализа кремаций методами, надежность которых заведомо превышает умозрительные рассуждения о «нормальном» и «необычном».

Список литературы Оценка предпочтительного отбора кремированных останков человека: анализ в условиях неопределенности

- Воротинская Л. С., Дробушевский А. И., 2017. Работы Южно-Белорусской экспедиции на могильнике зарубинецкой культуры Горошков в Гомельской области // АСГЭ. Вып. 41. СПб.: ГЭ. С. 294–299.

- Щеголев С. Б., 2000. Судебно-медицинская экспертиза кремированных останков (экспериментальное и практическое исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб. 17 с.

- André A., Leahy R., Rottier S., 2015. Cremated Human Remains Deposited in Two Phases: Evidence from the Necropolis of the Tuileries Site (Lyon, France: 2nd Century AD) // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 25. Iss. 4. P. 489–501.

- Baker P. T., Newman R. W., 1957. The use of bone weight for human identification // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 15. No. 4. P. 601–618.

- Bass W. M., Jantz R. L., 2004. Cremation weights in East Tennessee // Journal of Forensic Sciences. Vol. 49. No. 5. P. 901–904.

- Bohnert M., Rost T., Pollak S., 1998. The degree of destruction of human bodies in relation to the duration of the fire // Forensic Science International. Vol. 95. No. 1. P. 11–21.

- Cerezo-Román J., 2015. Unpacking personhood and funerary customs in the Hohokam area of southern Arizona // American Antiquity. Vol. 80. Iss. 2. P. 353–375.

- Chirachariyavej T., Limburanasombat S., Tiensuwan M., 2007. The relationship between bone and ash weight to body weight and body length of Thai corpses in Bangkok and central part of Thailand after cremation // Journal of Medical Association of Thailand. Vol. 90. No. 9. P. 1872–1878.

- Gonçalves D., Duarte C., Costa C., Muralha J., Campanacho V., Costa A. M., Angelucci D. E., 2010. The Roman cremation burials of Encosta de Sant’Ana (Lisbon) // Revista Portuguesa de Arqueologia. Vol. 13. P. 125–144.

- Gonçalves D., Cunha E., Thompson, T. J. U., 2013. Weight references for burned human skeletal remains from Portuguese samples // Journal of Forensic Sciences. Vol. 58 (5). P. 1134–1140.

- Henriksen M. B., 2008. Prehistoric Cremation technique – archaeological evidence and experimental experience // The consequences of fire: annual сonference of Association for environmental archaeology. Denmark. P. 8–11.

- Kalman J., 2000. Tandemägi stone grave – osteological report // Lang V. Keskusest ääremaaks. Tallinn: Ajaloo Instituut. P. 423–433.

- Kuijt I., 2008. The regeneration of life. Neolithic structures of symbolic remembering and forgetting // Current Anthropology. Vol. 49. No. 2. P. 171–197.

- Lenorzer S., 2006. Pratiques funéraires du bronze final IIIB au premier Age du Fer en Languedoc occidental et Midi-Pyrénées: approche archéo-anthropologique des nécropoles à incinération: thesis in physical anthropology / University of Bordeaux I. Talence.

- Lowrance E. W., Latimer H. B., 1957. Weights and linear measurements of 105 human skeletons from Asia // American Journal of Anatomy. Vol. 101. Iss. 3. P. 445–459.

- McKinley J. I., 1993. Bone fragment size and weights of bone from modern British cremations and the implications for the interpretation of archaeological cremations // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 3. Iss. 4. P. 283–287.

- Oestigaard T., 2005. Death and Life-Giving Waters: Cremation, caste, and cosmogony in karmic traditions. Oxford: Archaeopress. 143 p. (British Archaeological Reports. International series; 1353.)

- Pankowská A., Spěváčková P., Kašparová H., Šneberger J., 2016. Taphonomy of burnt burials: spatial analysis of bone fragments in their secondary deposition // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 27. Iss. 2. P. 143–154.

- Scott R. M., Buckley H. R., Spriggs M., Valentin F., Bedford S., 2010. Identification of first reported Lapita cremation in the Pacific islands using archaeological, forensic and contemporary burning evidence // Journal of archaeological science. Vol. 37. Iss. 5. P. 901–909.

- Silva A. M., Crubézy E., Cunha E., 2009. Bone weight: New reference values based on a modern Portuguese identified skeletal collection // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 19. Iss. 5. P. 628–641.

- Waterhouse K., 2013. The effect of weather conditions on burnt bone fragmentation // Journal of Forensic and Legal Medicine. Vol. 20. No. 5. P. 489–495.

- Williams H., 2016. Ethnographies for early Anglo-Saxon cremation // The Evidence of Material Culture: Studies in Honour of Professor Vera Evison / Eds.: I. Riddler, J. Soulat, L. Keys. Autun: Éditons Mergoil. P. 139–154.