Оценка привлекательности жизни в российской Арктике (на примере Мурманской области)

Автор: Жигунова Галина Владимировна, Шарова Екатерина Николаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия на арктических территориях Российской Федерации наблюдается сокращение численности населения, что указывает на необходимость социологического мониторинга проблем развития данной территории, который позволит актуализировать меры по повышению ее привлекательности для населения. Целью данной статьи является выявление уровня привлекательности арктических территорий на примере Мурманской области в представлениях ее жителей. По данным анкетного опроса (N = 444) и глубинного интервью (N = 30), проведенных авторами в 2020 г., было выявлено, что снижению позитивного восприятия региона способствуют неблагоприятные экологические и климатические условия, мнения населения об отсутствии перспектив для самореализации в профессиональной и общественной сферах жизнедеятельности, возможностей для достижения желаемого уровня материального и социального благополучия. Исследование подводит к выводу о необходимости осуществления мероприятий по повышению привлекательности арктических территорий в качестве места проживания. Полученные результаты могут быть полезны при разработке региональных программ развития и повышения качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации.

Арктическая зона российской федерации, удовлетворенность жизнью в арктике, привлекательность арктической территории, мурманская область, миграция, качество жизни в арктике

Короткий адрес: https://sciup.org/149142985

IDR: 149142985 | УДК: 314.728 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.3

Текст научной статьи Оценка привлекательности жизни в российской Арктике (на примере Мурманской области)

, ,

Введение . Важную роль в социально-экономическом развитии России сегодня отводится арктическим территориям, и их значимость, по мнению ученых, в будущем будет только возрастать (Павленко, Куценко, 2018: 51–52). Перед Арктикой, как и другими российскими территориями, в современный период выдвинуты задачи по увеличению численности и роста уровня жизни населения в целях прорывного развитии страны1. Вместе с тем на арктических территориях решение указанной задачи осложняется отрицательной демографической динамикой, наблюдаемой в течение длительного времени, что связано преимущественно с миграционным оттоком населения. За период с 1999 по 2019 гг. численность жителей Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) уменьшилась на 1,79 млн чел. (Горошко, Пацала, 2020: 90). Несмотря на увеличившийся в последние годы поток трудовых ресурсов в Арктику, приток мигрантов не перекрывает отток, который имеет устойчивую отрицательную динамику, составляя в 2018 г. 12 335 чел., в 2019 г. – 9 490 чел., а в 2020 г. – 7 827 чел2. При этом наиболее интенсивно миграционные процессы происходят среди молодёжи, людей пенсионного возраста и ряда работников трудоспособного возраста, например вахтовиков (Шапаров, 2019: 629).

Помимо социально-демографической структуры, значимыми факторами миграционного оттока с арктических территорий являются экономические, прежде всего уровень оплаты труда, экономическая активность и трудовая занятость населения (Шеломенцев и др., 2018: 409).

Отток населения с арктических территорий, по мнению российских исследователей, вызван также неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями, в том числе недостаточностью жилищного фонда, ценовой недоступностью жилья, низким уровнем комфортности проживания людей в данных регионах (Верещагин, Максимов, 2019: 113 ; Павленко, Куценко, 2018: 53); недостаточным уровнем обеспечения значимыми социальными услугами в области медицины, образования, особенно в удалённых арктических поселениях; нивелированием различий в доходах населения между арктическими и неарктическими регионами, наблюдаемым в течение нескольких десятилетий, при значительных затратах на жизнеобеспечение в Арктике (Емельянова, 2019: 83), а также природно-климатическими и экологическими факторами (Павленко и др., 2019: 27). В результате проведенных в 2022 г. исследований петербургские ученые В.В. Козловский, Е.В. Недо-сека, С.В. Тишков заключают, что имеющаяся у населения АЗРФ неудовлетворенность состоянием окружающей среды продолжает обусловливать его высокую миграционную подвижность в современный период, особенно в Мурманской области (Козловский и др., 2022: 132).

Следующие причины отрицательной миграции населения арктических районов Российской Федерации связаны как с возможностью продления за пределами Арктики трудовой деятельности северян, вышедших на пенсию раньше населения других регионов, так и в целом со снижением привлекательности трудовой деятельности на Крайнем Севере из-за увеличения сроков выхода его жителей на пенсию в результате изменений, внесенных в пенсионное законодательство (Ефремов, 2016: 146).

Миграционный отток квалифицированных кадров и молодежи усугубляет естественную убыль населения, поскольку сокращается доля людей детородного возраста (Шапаров, 2019: 629), разрушает человеческий капитал региона, что снижает его инвестиционную привлекательность и тем самым значительно уменьшает шансы на развитие субъектов АЗРФ.

Таким образом, сохранение человеческого капитала в Арктике является одной из важнейших задач, от решения которой напрямую зависит развитие арктических территорий в экономическом, социальном, инвестиционном и инфраструктурном аспектах (Емельянова, 2019: 83), что требует понимания факторов миграции и модернизации институционально-правовых оснований ее пространственного развития (Лексин, Порфирьев, 2018: 360 ; Деттер, 2017: 23–24 ; Лукин, 2015: 80 ; Смирнова и др., 2017: 365).

Одним из самых уязвимых арктических регионов в плане снижения численности ее жителей является Мурманская область. В результате падения темпов производства, нивелирования различий в оплате труда жителей данного региона по сравнению с другими территориями, социокультурной стагнации и некомфортной среды жизнедеятельности (Недосека, Шарова, 2020:

360) массовый отток населения из региона продолжается уже последние тридцать лет. Данная тенденция носит устойчивый и долговременный характер. И если в 1989 г. численность населения Мурманской области по результатам переписи составляла 1 164,6 тыс. чел., то на начало 2023 г. – 657,9 тыс. чел1. В последние годы регион ежегодно покидает свыше 40 тыс. чел., а миграционная убыль составляет в среднем 5–6 тыс. чел. в год. В результате исходящей миграции численность населения Мурманской области за последние 5 лет сократилась на 20,1 тысяч чел.2, а с учетом естественной убыли – на 29,1 тыс. чел. (без учета переписи)3.

По оценкам ученых, Кольский Север в постсоветский период стал одним из социально и экономически неэффективных районов, в связи с чем давно утратил свою привлекательность для северян4 (Зайцев, 2018: 28; Управление инновационным развитием…, 2019: 58). В результате для Кольского Севера возможен лишь сценарий догоняющего развития, что означает дальнейшее отставание от многих других регионов нашей страны по экономическим показателям.

Одной из категорий населения, которая наиболее активно покидает Мурманскую область, как и другие арктические территории, является молодежь, что является угрозой для дальнейшего формирования социального капитала региона (Васильева и др., 2018: 15). Для молодых людей основной причиной отъезда является ограниченность возможностей для творческой и трудовой самореализации и безработица. По оценкам ученых, доля безработной молодежи в структуре безработного населения во всех регионах, входящих в АЗРФ, превышает 30 % (Шапаров, 2019: 629). В данном аспекте Мурманская область подвержена в целом тем же тенденциям, что и другие арктические регионы.

В структуре молодежной миграции значительный вес имеет образовательный отток. Так, свыше 60 % выпускников 11-х классов школ Мурманской области переезжают в связи с получением преимущественно высшего (в меньшей степени среднего профессионального) образования за ее пределами (Степусь и др., 2023: 85). В то же время входящий поток выпускников вузов из других регионов, прибывших для работы в Мурманской области, лишь в незначительной степени (на 27,4 %) компенсирует эту убыль (Степусь и др., 2023: 89). Так, несмотря на наличие в регионе самостоятельных вузов, что отличает Мурманскую область от большинства субъектов АЗРФ, остается актуальной проблема удержания перспективной и талантливой молодежи на Кольском Севере. По результатам исследования, проведенного Е.Н. Шаровой в 2022 г. среди обучающихся выпускных курсов одного из крупнейших региональных вузов, отмечается высокий потенциал последующей образовательной миграции, в результате которой менее половины выпускников (45,1 %) намерены остаться в регионе с целью дальнейшего обучения (Малеус, Шарова, 2022: 157).

Отметим, что численность населения была выбрана в качестве интегрального показателя качества жизни в Стратегическом плане развития Мурманской области до 2030 г5. В нем как основная задача определены замедление скорости убыли населения и перелом тенденции на его отъезд с Кольского полуострова. В связи с этим проблема создания более комфортных социальных условий для жизни населения в АЗРФ, включая Кольский Север, становится особенно актуальной и требует изучения ее всесторонних факторов.

Материалы и методы . С целью выявления миграционных настроений и субъективных факторов миграции населения Кольского Севера в 2020 г. нами были проведены опросы с использованием количественной и качественной стратегий. Анкетный опрос был проведен среди жителей Мурманской области в возрасте от 14 до 70 лет (N = 444 чел.), неформализованное интервью – среди студентов Мурманского арктического государственного университета в возрасте 19–23 лет (N = 30 чел.).

Для анкетирования респондентов в основном использовалась анкета в онлайн-формате, которая позволила охватить жителей удаленных муниципальных образований. Дополнительно проводился опрос на бумажных бланках для сбора сведений от представителей старших возрастных групп. Отбор респондентов был двухэтапным: сначала производилась стратификация объекта по месту жительства (региональный центр, другие муниципальные образования области), затем определялись квоты по полу и возрасту пропорционально распределению населения на основании данных статистики.

Среди опрошенных большинство (65,1 %) имеет опыт проживания только в Мурманской области, 22,8 % – в других регионах России, 7,3 % – в других странах, а 4,8 % – и в других странах, и в других регионах России. Таким образом, каждый третий респондент имел некоторый миграционный опыт в прошлом.

Результаты исследования . Анализ миграционных намерений показал, что меньше половины опрошенных (42,9 %) в будущем не планируют переезжать. Свыше трети респондентов (38,2 %) говорят о своем намерении покинуть Мурманскую область и переехать преимущественно в другие регионы страны (29,0 %). Надо сказать, что 16,7 % человек не смогли ответить на данный вопрос, поэтому могут рассматриваться и как потенциальные мигранты, и как укорененные жители (таблица 1).

Таблица 1 – Миграционные установки населения Кольского Севера

|

Наименование |

Частота |

Процент |

|

Остаться в Мурманской области |

190 |

42,9 |

|

Уехать в другой российский регион |

151 |

34,0 |

|

Уехать за границу |

19 |

4,2 |

|

Затрудняюсь ответить |

74 |

16,7 |

|

Итого |

444 |

100,0 |

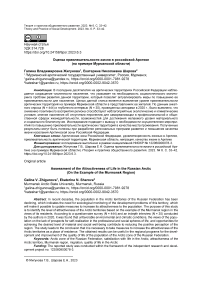

Выявлена статистически значимая связь между наличием миграционного опыта и планами на переезд из региона (здесь и далее связь признаков проверялась с помощью статистического критерия «хи-квадрат», уровень значимости связи – не ниже 0,05). Так, доля желающих сменить место жительства практически вдвое выше среди тех, кто имеет опыт территориальной мобильности в прошлом (58,8 %), по сравнению с теми, кто всю жизнь прожил в Мурманской области (30,4 %) (рисунок 1).

■ нет планов переехать - есть планы перехать - затрудняюсь ответить

Рисунок 1 – Планы респондентов на переезд из Мурманской области в зависимости от опыта миграции, %

Интересно, что среди планирующих уехать большая часть намерена сменить место жительства в течение 5 лет (67,0 %), в том числе 27,3 % – в течение одного-двух лет, 4,7 % – в текущем году. В рейтинге причин миграции доминируют экологические и климатические условия

(54,9 %), изменение семейных обстоятельств (41,2 %), решение жилищных (25,6 %) и материальных вопросов (20,9 %) (таблица 2).

Таблица 2 – Мотивы миграции населения Кольского Севера

|

Наименование |

Частота |

Процент |

|

Экология, климат |

99 |

54,9 |

|

Семейные обстоятельства |

74 |

41,2 |

|

Жилищные проблемы |

46 |

25,6 |

|

Материальные проблемы |

38 |

20,9 |

|

Медицинское обслуживание |

25 |

13,7 |

|

Образование |

13 |

7,5 |

|

Карьера |

13 |

7,3 |

|

Трудоустройство |

8 |

4,2 |

|

Будущее детей |

1 |

0,5 |

|

Иное |

27 |

15,0 |

|

Итого |

343 |

190,8 |

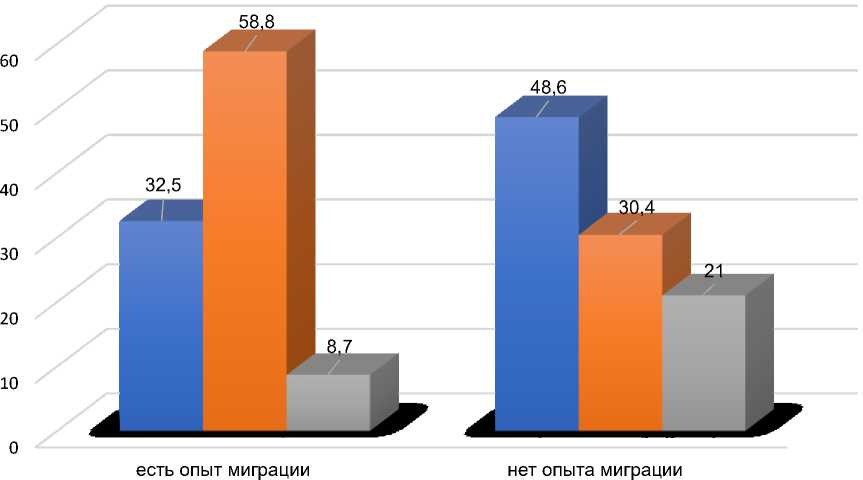

Несмотря на значительную долю желающих уехать за пределы Мурманской области, эмоциональную связь с регионом демонстрирует подавляющее большинство опрошенных: 77,3 % определяют Кольский Север как свою малую родину (это на 10 % больше, чем фактических уроженцев края). Каждый десятый (10,8 %) имеет частичную и противоречивую региональную идентичность: одновременно считают и не считают Мурманскую область своим родным регионом. Восприятие региона в качестве малой родины варьируется в группах с различными миграционными установками: среди планирующих переехать значительно больше тех, кто не считает Кольский Север родным регионом (20,9 %), а среди намеренных остаться – таких всего 5,0 % (рисунок 2).

Рисунок 2 – Восприятие Мурманской области в качестве родного региона в зависимости от миграционных планов, %

Характеризуя возможности для самореализации в регионе, респонденты относительно высоко оценили потенциал развития социального капитала («обрести любовь/семью» и «иметь социальные связи» – 4,07 и 3,93 баллов по пятибалльной шкале соответственно). Потенциалу индивидуально-личностной самореализации в социокультурной сфере («заниматься творческой или спортивной деятельностью», «отдыхать, путешествовать», «получить образование») дали среднюю оценку – 3,30–3,02 балла. Ресурсы, относящиеся к сфере занятости, карьеры и финансового благополучия, оценены ниже среднего балла – 2,77–2,56 (таблица 3).

Таблица 3 – Потенциал самореализации индивидов в регионе (по пятибалльной шкале, где 1 – очень низкий, а 5 – очень высокий)

|

Наименование |

Среднее значение |

|

Обрести любовь/семью |

4,07 |

|

Иметь социальные связи |

3,93 |

|

Заниматься творческой или спортивной деятельностью |

3,30 |

|

Отдыхать, путешествовать |

3,26 |

|

Получить желаемое образование |

3,02 |

|

Получить достойную работу |

2,77 |

|

Заниматься общественно-политической деятельностью |

2,76 |

|

Подняться по карьерной лестнице |

2,75 |

|

Иметь хорошее материальное положение |

2,69 |

|

Иметь условия для открытия бизнеса |

2,56 |

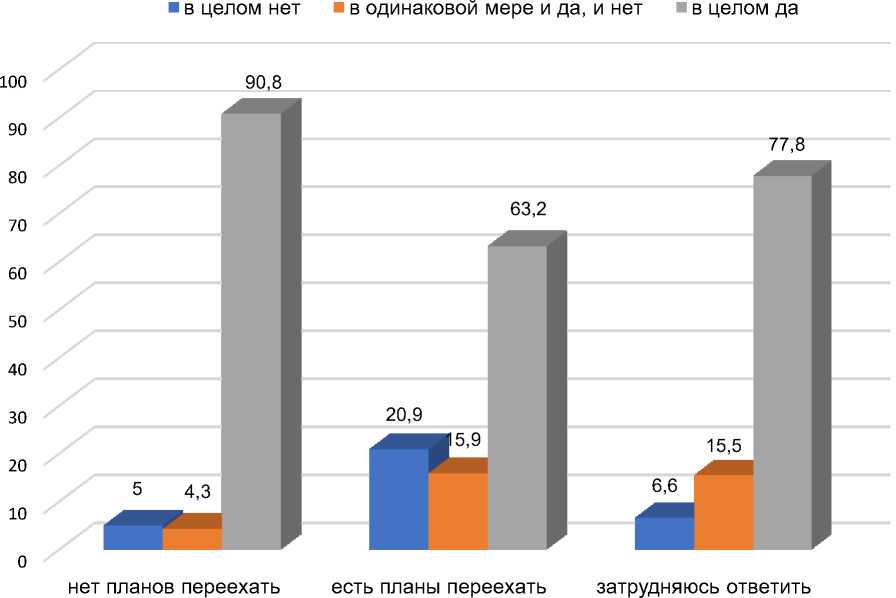

Сравнивая представления респондентов о возможностях, которые дает регион его жителям для реализации жизненных планов, в зависимости от миграционных намерений, выявлено, что региональные возможности оцениваются выше среди тех, кто намерен остаться в Мурманской области и не планирует переезд (рисунок 3).

■ затрудняюсь ответить

■ перееду из Мурманской области в другой регион/страну

■ останусь жить в Мурманской области

Рисунок 3 – Оценка возможностей региона в зависимости от миграционных планов, %

В завершение респондентам предлагалось охарактеризовать ситуацию на Кольском Севере в динамике, а также сравнить с другими российскими регионами. Было обнаружено, что убежденных в ухудшении жизни в Мурманской области респондентов практически вдвое больше тех, кто отметил позитивные изменения (47,6 % против 25,6 % соответственно). Обращает на себя внимание то, что жители, намеренные переехать из региона или не определившиеся в своих миграционных планах, значительно чаще указывают на ухудшение ситуации в Мурманской области со временем (63,1 % и 53,9 % соответственно против 32,5 % среди не имеющих планов на переезд).

Сравнивая Мурманскую область с другими территориальными образованиями России, каждый второй опрошенный не видит ни особых преимуществ жизни на Кольском Севере, ни особых перспектив (51,6 % выбрали вариант ответа «ни хуже, ни лучше»). Более того, практически каждый третий респондент считает, что ситуация в Мурманской области хуже, чем в других регионах (29,9 %), тогда как доля лиц с противоположным мнением («лучше, чем в других регионах») составляет лишь 18,5 %. Сравнительные оценки также значимо различаются в зависимости от миграционных установок: потенциальные эмигранты более чем в два раза чаще дают негативные оценки территории по отношению к другим российским субъектам (44,2 % против 20,1 %), и наоборот, «укорененное» население относительно чаще проводит сравнение в пользу Кольского Севера (26,3 % против 11,2 %).

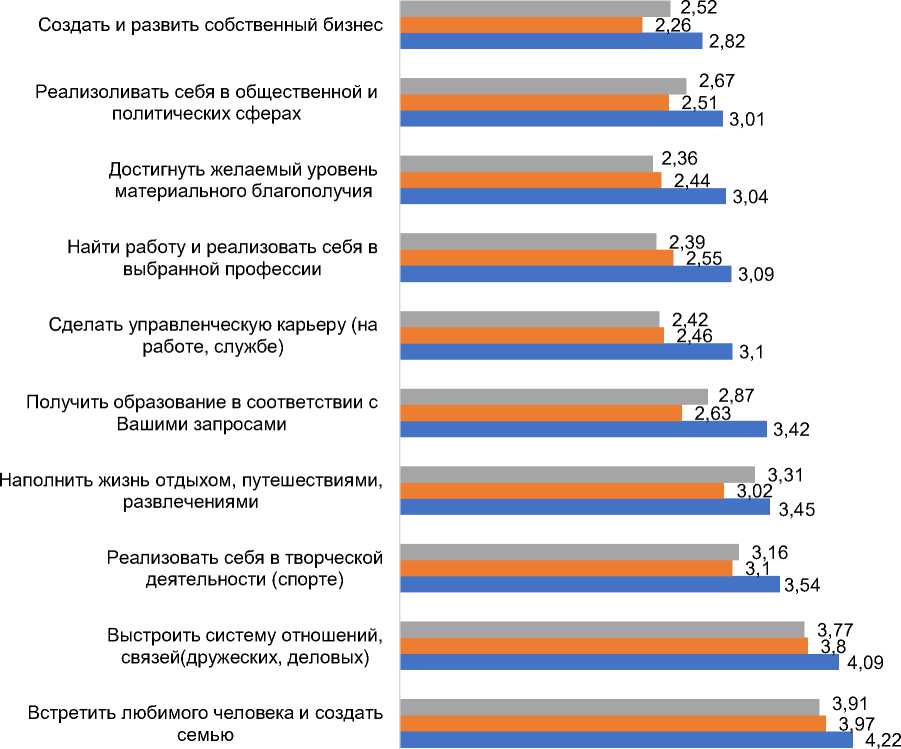

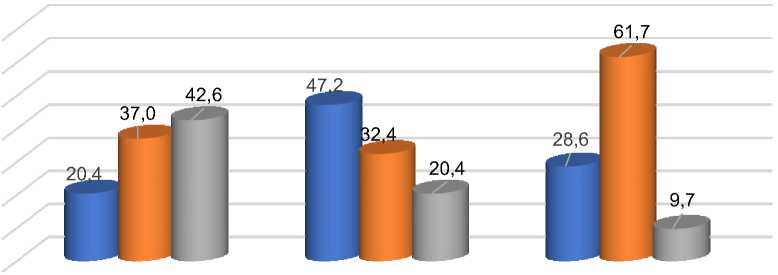

Общие субъективные оценки опрошенных о проживании в Мурманской области разделились: относительное большинство имеет противоречивое мнение, отметив частичную удовлетво-ренность/неудовлетворенность проживанием в регионе (39,5 %). Положительный и отрицательный полюса шкалы удовлетворенности сбалансированы (28,5 % против 31,9 % соответственно), отмечен незначительный перевес недовольных жизнью в Мурманской области в целом. Неудовлетворенность проживанием в регионе проявляет себя в миграционных планах, что подтверждается наличием статистически значимой связи общей оценки и планов на переезд. Так, если среди желающих остаться относительное большинство довольно в целом условиями жизни (42,6 %), то среди планирующих переехать, напротив, большинство не довольно (47,2 %) (рисунок 4).

■ в целом не доволен

■ в одинаковой мере и да, и нет

■ в целом доволен

останусь жить в перееду из Мурманской затрудняюсь ответить

Мурманской области области в другой регион/страну

Рисунок 4 – Удовлетворенность проживанием в регионе в зависимости от миграционных планов, %

Приведенные данные анкетного опроса были дополнены результатами неформализованного интервью, проведенного в 2020 г. среди студенческой молодежи Мурманской области. Молодые люди также выделяют среди актуальных региональных проблем в первую очередь климатические и экологические, а уже затем упоминают социальные проблемы. Среди них чаще всего упоминаются проблемы недостаточного количества рабочих мест для трудоустройства и невысокого уровня доходов по сравнению с тратами на жизнеобеспечение на Кольском Севере. В данной связи информанты говорят о необходимости повышения уровня жизни и заработной платы: «Хоть у нас и действует система надбавок за работу на Крайнем Севере, но она уходит на оплату отопления жилища, горячей воды и тёплой одежды, которая не нужна в регионах без такой системы надбавок» (жен., 20 лет).

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, по мнению опрошенных, требуется «расширение и восстановление вакантных мест в перспективных отраслях, поднятие заработной платы, которая будет компенсировать жизнь в тяжелых условиях региона» (муж., 20 лет), «обеспечение возможности работать по своей специальности, открытия малого бизнеса» (жен., 20 лет).

Далее отмечаются жилищно-коммунальные трудности, обусловленные износом коммунальных сетей, неудовлетворительным состоянием жилых домов и высоким уровнем коммунальных платежей. В этой связи, по мнению студентов, остро стоит вопрос переселения из ветхого жилья и строительства современных жилищных комплексов, решение которого будет способствовать повышению комфорта жизни местного населения.

Опрошенные отмечают недостаток в регионе объектов для занятий спортом, культурного досуга и отдыха, неразвитость сферы услуг и недостаточность социальных условий для проживания граждан. В данной связи информанты полагают, что молодежь уезжает из региона из-за отсутствия перспектив для своего развития и недостатка пространств для молодёжного творчества. Студенты говорят о том, что с радостью бы остались в Мурманской области, если бы она активнее развивалась и шла в ногу со временем, были бы возможности для роста и развития, а также если бы было больше заботы о населении региона.

Снижению миграционного оттока жителей Крайнего Севера, по мнению молодых людей, во многом должны способствовать социально-экономические меры, связанные с созданием рабочих мест и расширением производства для обеспечения населения «хорошей и высокооплачиваемой работой» . Серьезное внимание должно быть, по мнению опрошенных, уделено развитию традиционных для региона отраслей промышленности, находящихся в упадке. Молодые люди считают, что местным жителям необходима компенсация за неблагоприятные условия жизни на Крайнем Севере. Для этого нужно использовать целый ряд преференций: повышение заработной платы в связи с высокой стоимостью жизнью на севере, льготы по оплате коммунальных платежей и налогов, снижение цен на местные продукты, льготные путевки в санатории и др. Вот как это выразил, например, один из информантов: «Я считаю, что для снижения миграционного оттока с Кольского Севера нужно повысить уровень жизни северян во всех сферах; модернизировать предприятия для улучшения экологии, особенно горнодобывающие…, сделать доступными цены на местные продукты; повысить северные надбавки; понизить пенсионный возраст работникам; создавать рабочие места с соответствующей заработной платой...» (жен., 19 лет).

Молодежь в целом считает, что проблему отрицательной миграции в Мурманской области нужно решать путем устранения именно тех проблем, которые видит местное население, и это станет ключевым моментом в его удержании в регионе и в конечном итоге будет способствовать повышению лояльности жителей к Кольскому Северу.

Обсуждение результатов и заключение. Таким образом, по мнению опрошенных, Мурманская область на сегодняшний день не является достаточно привлекательной в качестве места жительства в первую очередь из-за экологических и климатических условий региона, во вторую -из-за семейных, экономических, жилищных, материальных и социальных причин.

Следует обратить внимание, что основными миграционными факторами являются внешние объективные причины, не зависящие от респондентов, а уж затем - субъективно-личностные, обусловленные достижением определенного семейного статуса, и материально-экономические. Мурманская область, по мнению респондентов, не дает возможностей для развития бизнеса, построения карьеры, достижения желаемого материального положения и самореализации в общественно-политической и профессиональной сферах, что в совокупности с неудовлетворенностью климатическими условиями служит причиной для переезда. Кроме того, на миграционные настроения жителей региона влияют убеждения об ухудшении жизни в регионе и отсутствии перспектив его развития. Парадоксально, но, по оценкам опрошенных, регион имеет значительный потенциал для создания семьи и самореализации, однако его жители более ориентированы на установление семейных отношений за его пределами. Неоднозначна роль социальных (в том числе семейных) связей в определении миграционных планов северян: с одной стороны, наличие сложившихся отношений со значимыми другими является важным элементом для укоренения населения на территории, с другой стороны, под влиянием внешних обстоятельств (например, служебный перевод одного из супругов или поступление ребенка в учебное заведение в другом регионе) может приводить к тому, что эмиграция начинает приобретать семейногрупповой характер. То есть брачно-семейные связи выполняют функцию транзита, давая возможность переезда в другой регион на постоянное место жительства.

Результаты выполненного нами исследования указывают на необходимость проведения в регионе целенаправленной работы по повышению конкурентоспособности Кольского Севера и снижению миграционного оттока жителей. Для этого важно осуществление мер по улучшению привлекательности данной территории для проживания, создания семьи и успешной трудовой деятельности, а также повышению материального и социального благополучия граждан.

Список литературы Оценка привлекательности жизни в российской Арктике (на примере Мурманской области)

- Васильева В.Н., Жигунова Г.В., Сабукевич П.А., Сидорова М.И., Халтурина Т.К. Актуальные проблемы молодежи: коллективная монография / под ред. Г.В. Жигуновой. Мурманск, 2018. 218 с.

- Верещагин И.Ф., Максимов А.М. Этноконфессиональные факторы комфортности городского пространства в АЗРФ // Арктика и Север. 2019. № 34 (1). С. 110-132. https://doi.org/10.17238/issn2221-2698.2019.34.110.

- Горошко Н.В., Пацала С.В. К вопросу о «северной» стратегии России: освоение или заселение // Вестник Томского государственного университета. Серия: Экономика. 2020. № 52. С. 88-103. https://doi.Org/10.17223/19988648/52/6.

- Деттер Г.Ф. «Большие вызовы» освоения арктических пространств в условиях четвертой промышленной революции // Инновации. 2017. № 11. С. 22-27.

- Емельянова Е.Е. Системные проблемы и направления развития муниципалитетов российской Арктики // Арктика и Север. 2019. № 35. С. 79-93. https://doi.org/10.17238/issn2221-2698.2019.35.79.

- Ефремов И.А. Современные миграционные процессы на Крайнем Севере России // Регинология. 2016. № 4 (97). С. 140-159.

- Зайцев Д.В. Социальные проблемы монопрофильных муниципальных образований Арктической зоны на примере г. Мончегорска // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. № 3. С. 28-33. https://doi.org/10.21603/2500-3372-2018-3-28-34.

- Козловский В.В., Недосека Е.В., Тишков С.В. Экологические практики обращения с твердыми коммунальными отходами в малых городах европейской части Арктической зоны Российской Федерации // Регионология. 2022. № 1 (118). С. 129-154. https://doi.org/10.15507/2413-1407.118.030.202201.129-154.

- Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Модернизация институционально-правовых оснований развития российской Арктики // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2018. Т. 9, № 3. С. 351-363. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2018.9.3.351-363.

- Лукин Ю.Ф. Российская Арктика прирастает островами // Арктика и Север. 2015. № 18. С. 61-80.

- Малеус Д.В., Шарова Е.Н. Профессиональные ориентации выпускников Мурманского арктического государственного университета (по материалам социологического исследования) // Молодая наука Заполярья: материалы научно-практической конференции. Мурманск, 19-23 апреля 2022 г. Мурманск, 2022. С. 155-159.

- Недосека Е.В., Шарова Е.Н. Особенности жизненных стратегий молодежи в условиях Арктики // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 355-375. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1611.

- Павленко В.И., Куценко С.Ю. Обеспечение комфортной жизнедеятельности человека в Арктике: проблемы и задачи // Экология человека. 2018. № 2. С. 51-58. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2018-2-51-58.

- Павленко В.И., Петров А.А., Куценко С.Ю., Деттер Г.Ф. Коренные малочисленные народы Российской Арктики (проблемы и перспективы развития) // Экология человека. 2019. № 1. С. 26-33.

- Смирнова О.О., Липина С.А., Бочарова Л.К. Особые режимы хозяйственной деятельности: перспективы применения в Арктической зоне Российской Федерации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. T. 8, № 3. С. 357-367. https://doi. org/10.18184/2079-4665.2017.8.3.357-367.

- Степусь И.С., Симакова А.В., Гуртов В.А., Хотеева Е. А. Миграционные потоки выпускников школ и вузов в регионах российской Арктики: объемы, вектора и оценка соразмерности // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2023. № 1. С. 80-94. https://doi.org/10.37614/2220-802X.1.2023.79.005.

- Управление инновационным развитием промышленности Арктической зоны Российской Федерации: монография / под науч. ред. В.А. Цукермана. Апатиты, 2019. 169 с.

- Шапаров А.Е. Миграционные процессы в регионах арктической зоны Российской Федерации // Россия: тенденции и перспективы развития. 2019. Вып. 14, ч. 1. С. 626-631.

- Шеломенцев А.Г., Воронина Л.В., Смиренникова Е.В., Уханова А.В. Факторы миграции в арктической зоне Российской Федерации // Ars Administrandi (Искусство управления). 2018. Т. 10, № 3. С. 396-418. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2018-3-396-418.