Оценка продолжительности функционирования катановской колонии ласточек Riparia spp. (Южная Сибирь)

Автор: Асочаков А.А., Елкина А.Д.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1-4 (76), 2023 года.

Бесплатный доступ

На примере колонии ласточек Riparia spp., ранее расположенной близ аала Катанов (Южная Сибирь), предлагается вариант оценивания продолжительности её функционирования. Основанием для этой оценки явились результаты шести маршрутных учётов в границах участка русла р. Абакан от г. Абаза до г. Абакана, выполненных с 2009 по 2018 годы. В случае если использовать название колонии Катановская - 2 в качестве уточнения места гнездования ласточек, продолжительность её функционирования могла составить четыре года, с 2014 по 2017 гг. Важным дополнительным условием точности предлагаемой оценки является прекращение повторных гнездований этих птиц у аала Катанов, начиная с 2019 и в последующие за ним годы.

Ласточки, береговушка, riparia riparia, riparia diluta, колония птиц

Короткий адрес: https://sciup.org/170198167

IDR: 170198167 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-1-4-7-12

Текст научной статьи Оценка продолжительности функционирования катановской колонии ласточек Riparia spp. (Южная Сибирь)

Представителей двух видов ласточек Riparia riparia (Linnaeus, 1758) и R. diluta (Sharpe & Wyatt, 1893) принято относить к колониальным, широко распространённым перелётным птицам. Обычно для своих гнёзд они сооружают укрытия в обрывистых берегах водотоков и водоёмов, а также в отвесных стенках оврагов и карьеров. Размещая кладки на расстоянии от «10 до 150 сантиметров» от входа в нору [1, с. 188], ласточки снижают риск гибели яиц и птенцов. Данная особенность гнездовой стратегии, как и некоторые другие, способствуют функционированию колоний береговушек в течение продолжительного периода времени. Так, например, были описаны случаи, когда они регистрировались на одних и тех же местах в течение нескольких десятилетий [2; 3; 4 и др.]. Однако есть причины, влияющие на снижение эффективности размножения ласточек, в том числе приводящие их колонии или поселения к частичному и даже полному разрушению. Одной из таких причин является водная эрозия. Следствием воздействия данного фактора оказывается физическое разрушение участков береговых и прочих обрывов, где обычно и находятся норы птиц. Так или иначе, для любой из колоний ласточек характерен некоторый период существования или функционирования.

Целью предлагаемого сообщения явилось описание периода функционирования колонии ласточек-береговушек Riparia spp. близ аала Катанов (Южная Сибирь) от её появления и до полного исчезновения.

Сбор данных об особенностях пространственного размещения и физическом состоянии колоний ласточек в границах участка р. Абакан от г. Абаза до г. Абакана проводился в период с 2009 по 2018 гг. Общая протяжённость маршрута, проложенного вдоль середины основного русла реки, составила порядка 195 км. Всего в течение указанного времени было выполнено 6 маршрутных учётов. Колония близ аала Катанов была впервые обнаружена 10 августа 2014 г. Координаты места её нахождения следующие: 53°13'25.5"N 90°44'05.6"E или 53.223760, 90.734893. Выше по течению, на расстоянии около 4 км вдоль середины русла или в 3,5 км напрямую, находилась другая большая колония. Во избежание путаницы, характеризуемому в данном сообщении поселению ласточек, был присвоен номер «2» [5]. Согласно результатам наблюдений, проведённым в 2009, 2012 и 2013 гг. в обозначенном выше месте, ласточки не гнездились. Также следует заметить, что в 2014 г.

весенний паводок на р. Абакан сопровождался наводнением. По мнению В.В. Паромова, К.А. Шумиловой и И.Н. Гордеева его можно было отнести к классу «высоких и выдающихся» [6]. Причём по ряду других признаков коллективом перечисленных авторов это же наводнение было классифицировано как «катастрофическое» [6]. В процессе прохождения вдоль русла р. Абакан большой паводковой волны были частично или полностью разрушены несколько колоний. Среди них, например, оказалась Сафьяновская колония ласточек [7]. Она была расположена в 19,9 км ниже по течению от Ката-новской – 2, в случае если оценивать расстояние вдоль середины русла реки и в 15,6 км, если измерять его вдоль прямой линии.

Следует заметить, что водная эрозия кроме негативного влияния на уже существующие колонии может приводить и к тому, что некоторые ранее пологие участки берега становятся обрывистыми. Тем самым в результате её воздействия создаются необходимое условие для заселения вновь появившихся отвесных участков берега ласточками. Вероятней всего именно то наводнение, что случилось в 2014 г. послужило причиной тому, что берег близ аала Катанов стал пригодным для рытья нор птицами, и в том же году здесь появилось их поселение. Так или иначе, колония, получившая название «Катановская – 2», возникла и начала своё существование в 2014 г.

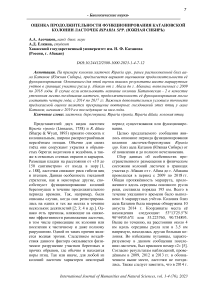

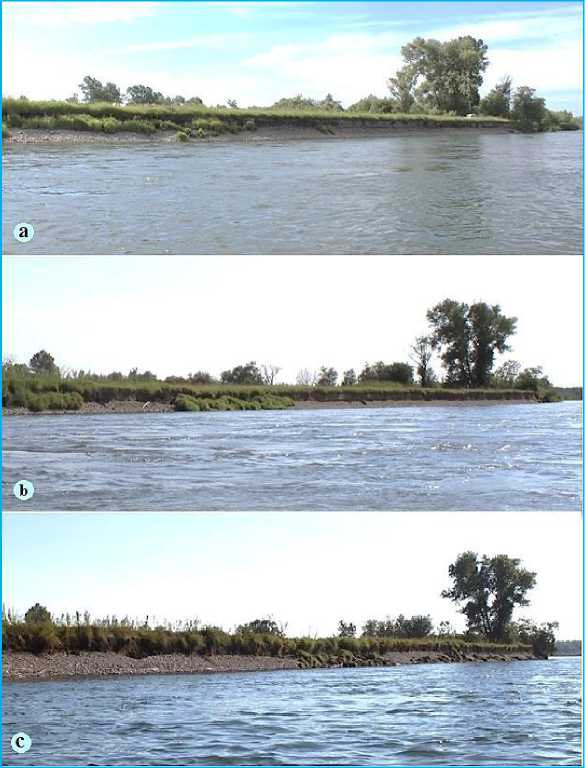

Описание всех колоний сопровождалось установлением с помощью GNSS приёмника географических координат мест их расположения, а также последовательного фотографирования как отдельных участков с норами, так и общего вида колонии в целом как, например, это показано на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид на колонию Катановская – 2: a – 10 августа 2014 г.; b – 11 августа 2017 г.; c – 16 августа 2018 г. (фото А. А. Асочакова)

Полученные таким образом данные дополнялись аудиозаписями, содержащими информацию об отдельных параметрах и условиях обнаружения любого из поселений ласточек. Также к ним относилась информация о наличии или отсутствие гнездящихся птиц, краткая характеристика береговой линии, описание погодных условий и т.п. В результате осмотра 14 августа 2014 г. колонии близ аала Катанов было установлено, что она была заселена ласточками, то есть являлась «жилой». Однако птиц, летающих в районе колонии в день наблюдений, было отмечено не так много, от 20 до 30 особей. В то время здесь подходил к окончанию второй период гнездования, что и могло явиться наиболее вероятной причиной их малочисленности у самой колонии. Протяжённость берегового участка, в границах которого были размещены норы, составила около 300 м. Всего в день проведения наблюдений было учтено 386 нор. Из них 281 (73%) можно было отнести к катего- рии целых или находящихся в относительно хорошем физическом состоянии. В последующие два года осмотр состояния этой колонии не проводился. Он был возобновлён лишь в 2017 и далее продолжен в 2018 гг. Итоги маршрутного учёта, проведённого в 2017 г., были описаны ранее [5]. В результате оказалось, что общее количество нор сократилось с 386 в 2014 г. до 94 в 2017 г. Годом позже, в 2018 г., характеризуемая в данном сообщении колония своё существование прекратила. В её прежних границах на всё ещё обрывистом берегу реки не было обнаружено ни одной норы. Вид на конфигурацию одного из участков береговой линии в 2014, 2017 и 2018 гг. представлены на рисунке 2. На нём относительно хорошо видна разница в характере расположения нор и их абсолютном количестве на конкретном участке, а также прогрессирующий характер разрушения стенки берегового обрыва в результате воздействия водной эрозии.

Рис. 2. Вид на участок колонии Катановская – 2: a – 10 августа 2014 г.; b – 11 августа 2017 г.; c – 16 августа 2018 г. (фото А.А. Асочакова)

Сравнение пространственного размещения нор в 2014 и в 2017 гг. в колонии близ аала Катанов даёт основание говорить о том, что в 2015, 2016 или 2017 гг., а возможно и ежегодно колония подверглась значительным разрушениям. Во всяком случае, к середине августа 2017 г. в ней не осталось тех нор, которые были вырыты ласточками в 2014 г. Также имеются достаточно веские основания утверждать, что береговая кромка сдвинулась в сторону от срединной линии русла реки на расстояние более 1 м (рис. 2). О масштабах процесса эрозии можно судить и по содержанию фотографий на рисунке 1. На галечном пляже хорошо видны исчезновения старых и появление новых обвалившихся фрагментов почвы. В то же время можно предположить, что ласточки гнездились здесь не только в 2014 и 2017, но также и в 2015 и 2016 гг. Однако даже в случае именно такого идеализированного сценария невозможно дать однозначный ответ на один из ключевых вопросов. Не совсем ясно являлась ли характеризуемая колония в период с 2014 по 2017 гг. одной и той же биоэкологической системой или нет. Иными словами, отражает название «Катановская – 2» уникальность жизнедеятельности какой-то одной популяции птиц, либо оно лишь указывает географическое место, где есть условия для размножения береговых ласточек? В пользу первого варианта ответа могут быть приняты результаты наблюдений, опубликованные А.Дж. Петерсеном (A.J. Petersen) в 1955 г. [8, с. 243]. В них говорилось о том, что ласточки способны повторно использовать старые норы. Это мнение свидетельствует о предпочтении ласточек возвращаться на прежние места гнездований, а не искать постоянно всё новые и новые участки. Однако, в случае с Катановской колонией в период между 2014 и 2017 гг. все норы были вырыты птицами заново не менее чем один раз. Причём это могло случиться в 2015, 2016 или в 2017 гг. То есть возник случай или несколько случаев, когда повторное использование старых нор стало невозможным по причине их полного отсутствия. В аналогичном варианте, но с колонией близ аала Сафьянов, всё пошло по-другому. Береговушки после разрушения части берега с норами далее там селиться перестали. Это произошло, несмотря на то, что степень обрывистости берега или его пригодности для гнездования восстановилась после наводнения не позднее чем в 2017 г. и сохранялась таковой в 2018 г. [9]. В контексте вышеописанных данных будет интересным рассмотреть результаты исследований О.А. Горошко [10, цит. по 11] Они позволяют получить представление о доле возврата ласточек в «родительские» колонии после зимовки. Оказалась, что у особей R. riparia она может достигать порядка 95%, а у R. diluta до 65%. Можно допустить, что данные оценки величины филопатрии являются несколько завышенными, так как учтённая доля возврата помеченных кольцами ласточек составила всего 2,2 и 3,8%, соответственно [см. там же]. Однако значения ещё более высоких величин были опубликованы А.Н. Грязновой (Ев-тихова) совместно с А.П. Савченко [11]. Доли для этих же двух видов ласточек, что оказались повторно встреченными в последующие годы жизни в той же колонии, где они были окольцованы, варьировали от 92,5 до 100% [11, с. 317].

Вышеизложенные факты и суждения дают основания говорить о том, что в каждом отдельном случае необходимо уточнять какую именно биоэкологическую особенность может отражать название колонии и всегда ли достаточно оснований для того, что бы оно характеризовало одну и ту же популяцию ласточек. Даже в тех случаях, когда будет доказано последнее весьма желательно к условному «подлежащему» или названию колонии добавлять «сказуемое», а именно год, которому соответствуют результаты выполненных наблюдений. Применительно к колонии близ аала Катанов это может выглядеть следующим образом: «Катановская – 2/2014» и «Катановская – 2/2017».

Необходимо также заметить, что согласно итогам исследований, выполненных А.Н. Евтиховой и А.П. Савченко [12], а также А.Н. Грязновой (Евтихова), А.П. Савченко [11] на юге Центральной Сибири ласточковые птицы R. riparia и

R. diluta могут создавать смешанные колонии. Использованный нами способ сбора данных, не позволил выяснить гнездились ли они совместно в Катановской колонии. Однако, исходя из того, что R. riparia обычно является в них доминирующим видом, факт присутствия в колонии пар и птенцов этого вида можно считать высоковероятным.

Таким образом, в случае использования названия колонии Катановская – 2 в качестве указания места, пригодного для гнездования ласточек Riparia spp. , она могла функционировать в течение четырёх лет, с

2014 по 2017 гг. Важным дополнительным условием точности оценки является отсут- ствие здесь случаев повторного размножения ласточек в последующие годы, начиная с 2019.

Список литературы Оценка продолжительности функционирования катановской колонии ласточек Riparia spp. (Южная Сибирь)

- Колоярцев М. В. Ласточки. - Л., 1989. - 248 с.

- Белик В. П., Трофименко В. В. Узорчатые полозы Elaphe dione в колонии береговушек Riparia riparia на Северском Донце // Русский орнитологический журнал. - 2009. -№18 (486). - С. 882-883.

- Табачишин В. Г., Ермохин М. В., Мосолова Е. Ю. Хищничество гадюки Никольского Vipera nikolskii на гнездовых колониях береговой ласточки Riparia riparia в пойме реки Медведицы // Русский орнитологический журнал. - 2013. - №22 (847). - С. 407-409.

- Нумеров А. Д., Труфанова Е. И., Климов А. С. Многолетняя динамика численности и экология береговой ласточки Riparia riparia на участке реки Усмань (Воронежская область) // Русский орнитологический журнал. - 2014. - №23 (992). - С. 1249-1255.

- Асочаков А. А., Зубова Н. А. Характеристика некоторых параметров «Катановской» колонии Riparia riparia (Aves) долины реки Абакан // Вопросы науки и образования. -2018. - №1 (13). - С. 12-14. ISSN 2542-081Х (Online) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://scientificpublication.ru.

- Паромов В. В., Шумилова К. А., Гордеев И. Н. Условия формирования половодья большой водности и прогноз наводнения на реке Абакан // Известия Томского политехнического университета. - 2016. - №327 (11). - С. 57-67.

- Асочаков А. А., Папинен А. Е. Характеристика «Сафьяновской» колонии ласточки-береговушки долины реки Абакан (Республика Хакасия) // Постулат. - 2019. - № 1. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/view/2379/2420 (дата обращения: 30.01.2023).

- Petersen A. J. The Breeding Cycle in the Bank Swallow // The Wilson Bulletin, Published by: Wilson Ornithological Society. - 1955. - №67 (4). -Pp. 235-286.

- Асочаков А. А. Влияние последствий наводнения на Сафьяновскую колонию береговушки Riparia riparia (долина реки Абакан, Южная Сибирь) // Русский орнитологический журнал. - 2021. - №30 (2029). - С. 431-435.

- Горошко О. А. О таксономическом статусе бледной (береговой?) ласточки Riparia (Riparia?) diluta (Sharpe et Wyatt, 1893) // Русский орнитологический журнал. - 1993. -№2 (3). - С. 303-323.

- Евтихова А. Н., Савченко А. П. К биологии береговой (Riparia riparia L., 1758) и бледной (Riparia diluta Sharpe et Wyatt, 1893) ласточек островных лесостепей Центральной Сибири // Вестник КрасГАУ. - 2012. - №10. - С. 101-105.

- Грязнова (Евтихова) А. Н., Савченко А. П. Особенности распространения береговой (Riparia riparia Linnaeus 1758) и бледной береговой (Riparia diluta Sharpe et Wyatt 1893) ласточек (Passeriformes, Hirundinidae) в области симпатрии на юге Центральной Сибири // Зоологический журнал. - 2017. - №96 (3). - С. 312-319.