Оценка производственного потенциала сельского хозяйства европейского севера России

Автор: Патракова Светлана Сергеевна

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 2 (54), 2019 года.

Бесплатный доступ

Наиболее объемлющей частью потенциала развития региона выступает производственный потенциал, в рамках которого особое место занимает сельскохозяйственный. На основе анализа фундаментальных и прикладных работ по исследуемой тематике предложено авторское определение категории «производственный потенциал сельского хозяйства», а также представлен методический инструментарий его оценки. Акцент в методике поставлен на использовании эталонных значений, отражающих реальный потенциал отраслевого комплекса при современном развитии технико-технологического уровня в мире. Автор приходит к выводу, что в условиях ориентации страны на освоение арктических и северных регионов особое внимание предстоит уделить восстановлению и рациональному наращиванию производственного потенциала аграрного сектора данных территорий, в частности Европейского Севера России, неиспользуемые резервы которого в размере 22-29 % были выявлены в результате апробации предложенного инструментария.

Производственный потенциал, сельское хозяйство, европейский север России, потенциалообразующие факторы, резервы, эталонное значение, интегральный показатель

Короткий адрес: https://sciup.org/149127338

IDR: 149127338 | DOI: 10.24411/2072-8220-2019-00012

Текст научной статьи Оценка производственного потенциала сельского хозяйства европейского севера России

В условиях форсированного развития мирохозяйственных связей, усложнения экономической и геополитической ситуации одним из направлений обеспечения устойчивого развития России и ее регионов должно стать эффективное использование, восстановление и наращивание потенциала. Реализация экономических возможностей хозяйственных систем и обеспечение стабильности их функционирования предполагают получение максимально достижимой отдачи от реализации потенциала. С этой точки зрения особого внимания требует исследование методологических аспектов анализа и оценки потенциала, позволяющих определять драйверы развития, перспективные направления роста и сферы приложения ресурсов, а также дифференцировать инструменты управления потенциалом в зависимости от региональной специфики.

Обзор научной литературы позволяет говорить о наличии довольно большого числа трактовок категории «потенциал». В то же время наибольший интерес в рамках исследований хозяйствующих систем и социальноэкономического развития представляет потенциал территорий, объединяющий в себе потенциалы населения, хозяйствующих субъектов, природных ресурсов и т.д. Структуру потенциала территории, как сложной категории, можно представить в виде взаимосвязанных блоков (таблица 1).

Структура потенциала территории

Таблица 1

|

Блоки потенциала |

Характеристика блока |

|

1. Ресурсный блок (природноресурсный, географический, демографический потенциалы и др.). |

Представляет совокупность имеющихся на территории ресурсов, их качественную и количественную характеристики. |

|

2. Экономический блок (производственный, трудовой, инфраструктурный потенциалы и др.). |

Содержит в себе комплекс субпотенциалов, которые способствуют реализации потенциалов первого блока. |

|

3. Инновационно – институциональный блок (инновационный, интеллектуальный, нормативно-правовой потенциалы и др.). |

Представляет потенциалы инновационных и инвестиционных составляющих, институциональных характеристик территории. |

|

Источник: составлено по 1. |

|

Особая роль отводится экономическому блоку и входящему в его состав производственному потенциалу, определяющему возможности производства экономических благ.

Проведенный анализ научной литературы по исследуемой тематике позволяет говорить об отсутствии единого мнения среди авторов по вопросам сущности производственному потенциалу и, соответственно, существовании трех концептуально различных подходов (таблица 2).

Характеристика подходов к трактовке категории «производственный потенциал»

Таблица 2

|

Подход, представители |

Сущность подхода |

|

1. Результативный подход (Д.К. Шевченко, Е.П. Ефимов, В.В. Шалатов и т.д.). |

рассматривается как совокупность ресурсов, вовлекаемых субъектами в производственную деятельность. |

|

2. Ресурсно-результативный подход подход (М.К. Старовойтов, П.А. Фомин, В.Н. Ходыревская и т.д.). |

соотносится результату экономических и производственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности. |

|

3. Результативный подход (Э.П. Горбунов, Д.Б. Эпштейн, Е.В. Бартова и т.д.). |

характеризуется как способность производительных сил к достижению определенного эффекта. |

|

Источник: составлено автором. |

|

В качестве недостатков результативного подхода можно отметить вероятность получения ошибочной оценки в фазе экономического спада, когда масштабы производства сокращаются в результате неполного задействования ресурсов 2 , а также учет лишь реализованной части потенциала. В то же время ресурсный подход требует не только учета наборов ресурсов, но и анализа их взаимодействия, так как не всегда количество имеющихся ресурсов и знание их стоимости отражает возможности объекта, а несбалансированное их сочетание вполне может спровоцировать снижение отдачи от использования.

Ресурсно-результативный подход интерпретируется как промежуточный, однако, по нашему мнению, имеет наиболее обширную и содержательную характеристику в целях оценки производственному потенциалу, в связи с чем данный подход мог бы стать объединяющим в дальнейших исследованиях.

На основе анализа и синтеза существующих определений, представляется возможным трактовать производственный потенциал как способность сфер материального производства выпускать продукцию, оказывать услуги, выполнять работы в условиях эффективного и рационального использования всей совокупности имеющихся ресурсов и непрерывного влияния факторов внешней и внутренней среды.

Ввиду общепринятого разделения сферы материального производства на отрасли, в производственном потенциалt целесообразно выделять потенциалы сельскохозяйственный и промышленный, потенциалы строительства, жилищного и коммунального хозяйства и т.д. (аналогичное деление прослеживается в работе И.О. Калиниковой 3 ). В рамках каждой территории внутренняя иерархия отраслевых производственный потенциал будет различной в зависимости от основополагающей специализации и объективных требований действительности. Тем не менее важную роль для каждой без исключения территории имеет производственный потенциал сельского хозяйства, поскольку положение дел в данной отрасли, характер происходящих здесь процессов затрагивает интересы всех граждан, непосредственно влияя на социальную и политическую обстановку страны 4 .

Обзор существующих теоретических и методологических работ по рассматриваемой тематике позволил нам трактовать «производственный потенциал сельского хозяйства» как способность отрасли, в условиях эффективного и рационального использования имеющихся ресурсов и влияния факторов внешней и внутренней среды, выпускать конкурентоспособную продукцию, удовлетворяя потребности населения, промышленности, общества.

На первый взгляд представляется, что производственный потенциал сельского хозяйства России заключен в южных черноземных регионах. Однако особый интерес представляет и производственный потенциал отрасли северных и арктических территорий Европейского Севера России (ЕСР, рисунок 1) ввиду специфики природных и экономических условий региона (сложные агроклиматические условия, удаленность территорий от основных центров экономической активности страны, неоднородность размещения производств и очаговое расселение населения и т.д.) и стратегических целей России в Арктике.

Рис. 1. Регионы Европейского Севера России

Несмотря на сложные условия для сельскохозяйственного производства на северных территориях, жизненность и целесообразность развития отрасли, наличие определенного потенциала подтверждается:

-

1. Историческими данными (например, в 1991 г. доля продукции сельского хозяйства регионов ЕСР в общем объеме производства СевероЗападного федерального округа составила более 40 %, в 1990 г. более 1/3 посевных площадей округа находилось в регионах ЕСР) и успешной практикой «осеверения» сельского хозяйства.

-

2. Общественным значением отрасли, как фактора сохранения традиционного уклада жизни селян, а также сохранения сельских поселений, как каркаса национальной безопасности.

-

3. Экономической целесообразностью (отрасль стимулирует развитие пищевой и легкой промышленности, обеспечивает занятость сельского населения и коренных малочисленных народов Севера, препятствует монопольному захвату локальных рынков и сдерживает цены на продовольствие, завозимое из других регионов 5 ).

-

4. Относительными преимуществами в производстве экологически чистой продукции, спрос на которую в мире растет ввиду тренда на качественное питание.

Таким образом, производственный потенциал сельского хозяйства северных и арктических территорий ЕСР, являясь фактором обеспечения населения продовольствием и способствуя устойчивому развитию и укреплению территорий, обеспечивает также и конкурентоспособность регионального и российского АПК.

Вместе с тем российская Арктика, как регион стратегических интересов, требует дополнительного привлечения специалистов, которое приведет, по нашему мнению, к ее интенсивному заселению (не только вахтовыми работниками, но населением, сменившим постоянное место жительства). Увеличение численности населения, несомненно, повлечет рост объемов потребления продуктов питания, что обусловливает необходимость совершенствования концепции продовольственного обеспечения Арктической зоны и поиска потенциальных поставщиков.

Как отмечает ряд исследователей 6 , необходимый «арктический рацион» специфичен не только количеством калорий, но и качественным составом. Однако арктические регионы, имея возможности удовлетворять потребности населения преимущественно в продукции из рыбы и оленины, не могут полноценно обеспечить себя в свежих продуктах мясного (говядина, свинина, птица), молочного, растительного происхождения.

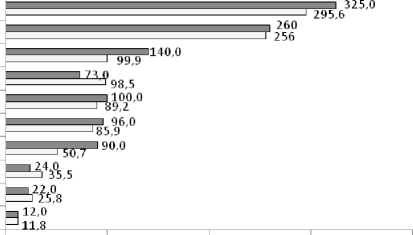

В то же время совокупное потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах Арктической зоны РФ (с учетом собственного производства и завезенной в регион продукции) ниже рациональных норм, определенных Приказом Минздрава России от 19.08.2016 г. № 614 (за исключением потребления сахара, рыбы и рыбных продуктов, мяса и мясных продуктов). Так, например, в 2018 г. на 28,7 % ниже рациональных норм было потребление овощей и бахчевых, на 43,6 % – картофеля (рисунок 2).

Молоко и молочные продукты, кг Яйца, шт.

0,0

100,0

200,0

300,0

Овощи и бахчевые, кі

Мясо и мясопродукты, кг Фрукты и ягоды, кг Хлебные продукты, кг Картофель, кг Сахар, кг

Рыба и рыбопродукты, кг Масло растительное, кг

400,0

-

□ Рациональные нормы потребления пищевых продуктов,согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.201бг. №614

-

□ Арктическая зона Российской Федерации

Рис. 2. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах, в год на душу населения

В целях нормализации соотношения между необходимыми человеку питательными веществами и уровнем калорийности питания целесообразно в качестве поставщиков сельхозпродукции рассматривать более благоприятные с точки зрения ведения сельского хозяйства регионы ближнего и среднего Севера. Для Западной части Арктики одним из основных поставщиков может стать Европейский Север России, регионы которого за счет увеличения масштабов и интенсивности сельскохозяйственного производства могут, на наш взгляд, обеспечивать растущие потребности. В связи с этим, дополнительных исследований требуют анализ и оценка современного состояния ПП, а также определение резервов его увеличения.

Стоит отметить, что в большинстве методик при оценке производственного потенциала сельского хозяйства территории исследуются факторы производства и результаты деятельности только в ретроспективе (и довольно реже путем проведения сравнительного анализа с российскими регионами), а далее делаются заключения об уменьшении либо увеличении потенциала исходя из методологии описанных ранее ресурсного и результативного подходов.

С целью оценки потенциала с учетом его резервной (неиспользуемой) части мы предлагаем исходить из методологии комбинированного подхода, а также предположения о возможности сопоставления показателей не только на внутристрановом уровне, но и на уровне зарубежных стран. Основой выдвинутого предположения стало исследование сотрудников ВНИОП-ТУСХ – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. В работе д.э.н. Р.Х. Адукова и д.э.н. А.Н. Адуковой 7 выделен целый ряд причин, по которым за эталонную величину при определении резервов производственного потенциала целесообразно использовать наиболее высокий уровень, достигнутый в мировой практике в аналогичной местности. Нельзя не согласиться, что использование информации о территориях-аналогах позволит оценивать реальный потенциал российских регионов, раскрывая именно нереализованную часть при современном уровне развития техники и технологии, организации агропроизводства в мире.

Основными этапами предлагаемой нами методики оценки производственного потенциала являются:

-

1. Анализ и последующая оценка сельского хозяйства региона на основе изучения тенденций в ее развитии.

-

2. Анализ и оценка потенциалообразующих факторов в сравнении с мировыми и эталонными значениями.

-

3. Обобщение результатов и обоснование направлений повышения эффективности использования имеющихся резервов производственного потенциала отрасли.

Если первый этап достаточно распространен среди исследователей и практиков и не представляет затруднений для большинства исследователей, то преимущества второго, на наш взгляд, в настоящее время не оценены по достоинству, что обусловило необходимость поиска методического инструментария для его применения.

Целесообразным представляется использование интегрального показателя производственного потенциала, расчет которого предлагаем проводить в два этапа:

-

1. Определение значения частного индекса по блокам (Rj):

-

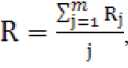

2. Определение интегрального показателя производственного потенциала (R):

D ^lki

Rj = ^ , (1)

J П где: ki – стандартизированный коэффициент;

n – количество показателей в блоке.

Для прямых показателей коэффициент ki рассчитывается по формуле (2), а для обратных – по формуле (3)

k, =-, (2)

ki =7 (3)

где: Xj – значение i–го показателя, характеризующего потенциал сельского хозяйства;

A^ – эталонное значение i–го показателя.

где:

– сумма частных индексов по всем блокам;

m – количество блоков.

Проведем апробацию предложенного методического инструментария на примере регионов ЕСР при выборе в качестве территории-аналога (по природно-климатическим условиям и территориально-экономическому устройству страны) Канады, а именно провинции Манитоба. Поскольку не исключается возможность достижения наилучших показателей российскими субъектами, то в предлагаемой методике в качестве эталонных были также использованы нормативные значения (100 %), а также уровни показателей регионов ЕСР, в случае превышения их значений над зарубежными показателями.

На основе доступности статистических данных и возможности их применения в методике нами была сформирована система показателей по четырем функциональным блокам (таблица 3), признанных равнозначными. При анализе показателей 1.1, 1.2, 2.1 использовались основные виды продукции для данных территорий (например, в 1.1 рассматривалась урожайность картофеля и пшеницы), каждому из которых присваивался равнозначный вес с целью повышения объективности выводов.

Показатели, характеризующие потенциал сельского хозяйства

Таблица 3

|

Показатель |

Характеристика |

|

Блок 1. Земельные ресурсы и ресурсы растениеводства |

|

|

1.1. Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/ га |

Характеризует количество продукции, полученной с единицы посевной площади. |

|

1.2. Доля убранных площадей в площади посева в сельскохозяйственных организациях, % |

Удельный вес убранных площадей, характеризует способности аграриев собрать урожай с максимальной площади, сельхозтехники обработать необходимые площади, в т.ч. при неблагоприятных условиях. |

|

1.3 Доля фактически использованных сельхозугодий из общей площади, % |

Показатель характеризует уровень эксплуатации имеющихся площадей сельхозугодий. |

|

1.4. Доля кондиционных семян в общем объеме высеянных семян озимых культур в хозяйствах, % |

Характеризует долю семян, отвечающих требованиям на посевные качества по всем показателям (чистота, всхожесть, влажность и др.), предусмотренным стандартом на семена. |

|

Блок 2. Ресурсы животноводства, птицеводства и рыбоводства |

|

|

2.1. Продуктивность ресурсов животноводства, птицеводства и рыбоводства |

– Среднегодовой надой на одну корову, кг. – Яйценоскость, шт. – Выход приплода в расчете на 100 свиноматок за год, шт. – Объемы производства товарной рыбы на 1 хозяйство, кг. |

|

2.2 Доля животных отечественной репродукции, используемых для целей сельхозпроиз-водства в общей численности животных, % |

В современных условиях действия санкций против России, импортозамещение в АПК должно быть направлено на самообеспечение не только продовольствием, но и ресурсами, используемыми в целях сельхозпроизводства. |

|

Показатель |

Характеристика |

|

Блок 3. Трудовые ресурсы |

|

|

3.1. Доля работников с высшим и средним профессиональным образованием, замещающих должности руководителей и специалистов сельхозорганиза-ций, % от общей численности |

В современных условиях необходимости модернизации производств, совершенствования методов аграрного управления, постоянных корректировок векторов и приоритетов развития организаций наибольший потенциал имеют работники, получившие профильную подготовку в специализированных учреждениях. |

|

Блок 4. Капитал |

|

|

4.1 Доля исправной сельхозтехники, % от общего количества |

Условиями нормального функционирования и интенсификации сельхозпроизводства обусловливается наличие 100% исправной техники. |

|

4.2 Коэффициент обновления техники |

Возникновение ситуации с низким темпом обновления техники влечет ее эксплуатацию за нормативными сроками, снижая конкурентоспособность и т.д. |

|

4.3 Доля прибыльных организаций по классификации «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях», в % от общего числа организаций классификации |

Рыночные условия требуют от сельхозор-ганизаций эффективности и рентабельности. Повышение доли убыточных хозяйств свидетельствует о негативных процессах в отрасли, при которых организации не могут выжить. |

По итогам апробации можно сделать следующие выводы (таблица 4), подтверждающие тенденции развития сельского хозяйства регионов ЕСР.

Таблица 4

Интегральный показатель производственного потенциала

|

Регион ЕСР |

Частный индекс |

Интегральный показатель |

|||

|

блок 1 |

блок 2 |

блок 3 |

блок 4 |

||

|

Вологодская область |

0,770 |

0,775 |

0,887 |

0,713 |

0,786 |

|

Архангельская область |

0,785 |

0,720 |

0,932 |

0,677 |

0,779 |

|

Республика Коми |

0,703 |

0,800 |

0,879 |

0,640 |

0,756 |

|

Мурманская область |

0,610 |

0,810 |

0,750 |

0,760 |

0,733 |

|

Республика Карелия |

0,653 |

0,835 |

0,849 |

0,517 |

0,714 |

Источник: составлено автором на основе расчетов.

-

1) Потенциал земельных ресурсов и ресурсов растениеводства использовался наиболее полно в Архангельской (включая Ненецкий автономный округ) и Вологодской областях, частные индексы по блоку у которых 0,785 и 0,770 соответственно. Вологодская область, имеющая сравнительно более благоприятные условия для сельхозпроизводства 8 , фактически использует меньшую площадь сельхозугодий, а доля высеянных кондиционных семян в регионе весьма мала (87,7 %, тогда как в других регионах ЕСР уровень составил 100 %).

Мурманская область имеет наименьший индекс по блоку (0,61), что справедливо ввиду наиболее суровых условий для ведения растениеводства. Однако, например, доля использованных площадей сельхозугодий (59,26 %) вполне может быть выше – они могут найти применение как оленьи пастбища, а также в качестве площадей для выращивания ягод-дикоросов в промышленных масштабах, популярность которых увеличивается в связи с устойчивыми трендами на здоровое питание.

-

2) Все регионы ЕСР используют потенциал животноводства, птицеводства и рыбоводства более чем на 70 %.

Республика Карелия и Мурманская область имеют значительный потенциал в области рыбоводства по причине их исторической специализации на ведении рыбного хозяйства. Потенциал остальных регионов заключается в животноводстве и птицеводстве. Уровень среднегодового надоя коров в регионах ЕСР составляет 43–67 % от уровня Канады и уровень яйценоскости – 60–97 %. Причиной отставания является, на наш взгляд, качественное отставание технологий и организации производства, управления от уровня зарубежных стран.

-

3) В среднем по регионам ЕСР доля работников, находящихся на должностях руководителей и специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, составляет 88 %, что характеризует относительно высокий уровень имеющегося потенциала. Преимущество показателя, характеризующего уровень образования и, следовательно, качество ресурса, перед количественными оценочными характеристиками, на наш взгляд, очевидно.

-

4) Удельный вес прибыльных сельхозорганизаций регионов ЕСР варьируется в пределах от 42,4 % (Республика Карелия) до 91,7 % (Вологодская область). В среднем, практически 30 % существующих организаций не приносят прибыли, что характеризует их низкую степень эффективности.

Доля исправной техники (в проведенном исследовании тракторов) в организациях в среднем по регионам составляет 85,8 %, что говорит об имеющихся возможностях успешного выполнения сельхозработ. Однако значение коэффициента обновления для отрасли (1,6–4,2, за исключением Мурманской области) свидетельствует о низких темпах модернизации производства, что снижает в итоге общий частный индекс по блоку.

Таким образом, проведенный анализ выбранных потенциалообразующих факторов позволил сделать вывод о значительном резерве производственного потенциала сельского хозяйства в Вологодской и Архангельской областях, а также в Республике Коми, что обусловлено в большей степени широкой специализацией производства, более благоприятными природными условиями, наличием квалифицированных кадров. Узкоспециализированные регионы – Мурманская область и Республика Карелия – по причине приоритета рыбного хозяйства, низкой освоенности сельхозугодий, суровых климатических условий имеют интегральные показатели производственного потенциала сравнительно меньшие. Однако справедливо отметить, что в данной методике были отражены не все специфические черты сельхозпро-изводства ЕСР. Например, в силу ограниченности статистических данных не отражен потенциал оленеводства, учет которого вполне мог повысить итоговую оценку производственного потенциала регионов.

Проведенный анализ свидетельствует, что в северных широтах с учетом лучших практик возможно эффективное и рентабельное сельхоз-производство, резервы которого для ЕСР в настоящее время составляют порядка 20–30 %. Этот тезис подтверждает и успешный опыт Норвегии, Финляндии и других стран, организовавших эффективное производство на северных территориях, получивших статусы мировых производителей качественных продуктов.

Согласно сформированному в большинстве скандинавских стран принципу паритетной важности сельскохозяйственного производства и сельского социума, любое аграрное производство считается эффективным при условии его позитивного воздействия на развитие сельских территорий 9 . Логичным представляется наращивание производственного потенциала отрасли в регионах ЕСР с опорой на данную концепцию и принцип масштабного взаимодействия заинтересованных лиц, органов власти и представителей отрасли.

Формулируя стратегию вовлечения северных регионов в хозяйственный оборот Арктической зоны, значимую роль стоит отвести государственным органам как активным участникам и трансляторам общественных интересов, достижений науки. Очевидно, что без качественной поддержки сектора динамичного развития не достичь, поскольку большинство аграриев ежедневно сталкиваются с проблемами, которые в одиночку производителям не решить. Это, например, проблемы кадрового и инновационноинвестиционного характера, поиска рынков сбыта готовой продукции, организации логистики и племенной работы и т.д. Наличие взаимодополняемой продовольственной и сырьевой базы также ставит перед региональными государственными институтами вопросы ускорения процессов интеграции посредством формирования общего аграрного рынка.

Также особое внимание следует уделить поддержанию и развитию малых и средних форм хозяйствования, их кооперации в области произ- водства и сбыта. Именно такие формы ведения деятельности являются конкурентоспособными, эффективными в северных странах и способны обеспечить продовольствием малые локальные рынки рассредоточенных поселений.

Советский опыт колхозного и совхозного производства является определенным базисом, предпосылкой формирования в северных регионах ЕСР особого российского кооперативного фермерского движения, соответствующего менталитету населения и специфике ведения деятельности. В то же время определенное недоверие крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) друг к другу (отсутствие мотивации крепких КФХ быть в кооперации со слабыми, нерешенные вопросы распределения полномочий среди членов кооперации и особенности организационного построения, принятия субсидиарной ответственности членов и т.д.) не позволяет получить полноценной отдачи от кооперативной формы их взаимодействия. Рассматриваемая форма взаимодействия способна изменить сложившуюся концепцию конкуренции «все против всех» на концепцию локальной кооперации 10 и сформировать доверительные отношения между аграриями.

На укрепление производственного потенциала сельского хозяйства северных территорий, помимо усиления роли малых и средних форм хозяйствования и обеспечения повышенного государственного внимания, может оказать влияние использование таких распространенных инструментов, как проведение сельскохозяйственного районирования и мероприятий по восстановлению плодородия земель сельхозназначения, поддержание повышенного уровня государственной помощи аграриям нечерноземной зоны, содействие развитию кооперации на селе, технической и технологической модернизации в соответствии с приоритетными направлениями и т.д. Список возможных вариантов не ограничен и зависит от взаимодействия и заинтересованности органов власти и представителей отрасли, а также от результатов анализа производственного потенциала (целесообразно способствовать в повышении уровней тех факторов, значения которых значительно ниже мировых и эталонных).

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы:

-

1. Актуальность изучения, оценки, восстановления производственного потенциала сельского хозяйства обусловливается естественной необходимостью дальнейшего развития агропромышленного комплекса, всего народного хозяйства в целях обеспечения качественных условий жизни на уровне, не ниже мировых.

-

2. На основе рассмотрения подходов к пониманию сущности производственного потенциала был разработан и апробирован методический инструментарий анализа и оценки сельскохозяйственного производственного потенциала. Выявлено, что использование при сравнительном анали-

- зе производственного потенциала эталонных, но реально достигнутых в мировой практике значений показателей позволяет оценивать резервы, обусловленные региональными различиями в развитии научно-технического прогресса и технологий управления, выявить актуальные направления развития потенциалообразующих факторов и т.п. Отмечено, что в зависимости от имеющихся у исследователей исходных данных методика может быть видоизменена (предполагается возможность изменения набора параметров) при соблюдении общей методологической направленности.

-

2. Обосновано, что производственный потенциал сельского хозяйства северных и арктических регионов (в частности ЕСР) является важным фактором качественного круглогодичного обеспечения продовольствием населения, в том числе и жителей российской Арктики. В ходе апробации методики на материалах регионов ЕСР выявлено недоиспользование потенциала на уровне 22–29 %. В целях интенсивного наращивания производственного потенциала особую роль играет рациональное размещение производств и интенсивное применение достижений научно-технического прогресса, восстановление и поддержание необходимого уровня развития отрасли, обусловливающие разработку концепций и механизмов модернизации существующей системы управления с акцентом на усиление роли государства и кооперированных малых и средних предприятий.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования результатов органами власти, хозяйствующими субъектами при формировании направлений повышения эффективности использования производственного потенциала отрасли, а также для совершенствования региональной и межрегиональной агропродовольственной политики.

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № 0168-2019-0004 «Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потенциала социальноэкономических систем».

Список литературы Оценка производственного потенциала сельского хозяйства европейского севера России

- Виноградова К.О., Ломовцева О.А. Сущность и структура потенциала развития региона // Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал. 2013. № 3. С. 1-10. [Электронный ресурс]. URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=9620

- Тарасова М.Н. Анализ подходов к определению категории "производственный потенциал региона" // Вестник молодых ученых. 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2004/01/76.shtml

- Калиникова И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона. Санкт-Петербург, 2009. 240 с.

- Советов П.М. Аграрная реформа на Европейском Севере России: проблемы переходной экономики. Апатиты, 1998. 195 с.

- Иванов В.А. Условия и возможности реализации потенциала сельского хозяйства зоны Севера // Арктика и Север. 2019. № 35. С. 28. [Электронный ресурс]. URL: http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=335092

- Север и Арктика в новой парадигме мирового развития: актуальные проблемы, тенденции, перспективы. Научно-аналитический доклад / под науч. ред. д.э.н, проф. В.С. Селина, д.э.н., проф. Т.П. Скуфьиной, к.э.н., доц. Е.П. Башмаковой, к.э.н., доц. Е.Е. Торопушиной. Апатиты, 2016. 420 с.

- Адуков Р.Х, Адукова А.Н. Сельские территории: новые подходы к оценке потенциала и резервов развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2018. № 12. С. 12.

- Ускова Т.В., Селименков Р.Ю., Чекавинский А.Н. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы. Вологда, 2013. 136 с.

- Иванов В.А. Условия и возможности реализации потенциала сельского хозяйства зоны Севера // Арктика и Север. 2019. № 35. С. 29. [Электронный ресурс]. URL: http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=335092 10 Gogoski R., Miladinoski S. Western Balkan Transitional Countries M

- Gogoski R., MiladinoskiS. Western Balkan Transitional Countries Moving Towards European Integration // Integration processes in Europe. 2005. P. 145.