Оценка психофизиологического потенциала в процессе адаптации к учебной деятельности

Автор: Литвинова Надежда Алексеевна, Иванов Вадим Иванович, Березина Марина Геннадьевна, Глебов Виктор Васильевич

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи исследуется проблема внедрения новых подходов и методов к поиску интегральных психофизиологических характеристик, которые позволили бы определять способность индивида адаптироваться к конкретным условиям образовательной среды. Цель. Выявить особенности психовегетативного обеспечения учебной деятельности студентов в зависимости от включения механизмов вегетативной и нервно-психической регуляции. Материалы и методы. В исследовании (проводилось в два этапа) приняли участие 253 студента 1-4-го курсов биологического факультета Кемеровского государственного университета. Оценивались психофизиологические показатели: вариационная пульсометрия, профиль функциональной асимметрии мозга, свойства нервной системы, психологические и личностные характеристики; повторно изучались показатели вариационной пульсометрии и реактивность на дозированную умственную нагрузку и экзаменационный стресс. По полученным результатам были сформированы и изучались группы, отличающиеся по силе нервных процессов и индексу напряжения. Результаты. Получены данные о взаимосвязи учебной деятельности с психофизиологическими параметрами обучающихся в условиях вуза. В качестве прогностических показателей на первое место выходят сила нервных процессов, реакция сердечно-сосудистой системы и профиль функциональной межполушарной асимметрии мозга. Различия в направленности вегетативных реакций, выявляемых в зависимости от исходного уровня напряжения механизмов вегетативной регуляции, позволяют определить влияние показателей сердечного ритма на стратегию и «цену» адаптационного процесса. Наиболее благоприятное сочетание успешности обучения наблюдается у студентов с преобладанием «правой моторики и левой сенсорики»: хорошая адаптация, высокая концентричность, лучшая сбалансированность вегетативной сферы, устойчивость психики и низкая личностная тревожность. Студенты, имеющие высокий индекс напряжения в покое и худшую успеваемость, характеризуются высокой ситуативной тревожность; у них повышен показатель адекватности процессов регуляции, указывающий на активацию центральных механизмов регуляции сердечного ритма, и значительно снижена психосоциальная адаптация после экзамена. Заключение. Представленные результаты свидетельствуют о том, что для прогностической оценки адаптивных возможностей студентов к учебной деятельности необходимо учитывать психофизиологический потенциал, включающий как специфическую функциональную систему (психоэмоциональная сфера, когнитивная сфера, личностные качества, показатели нейродинамической сферы и профиль функциональной асимметрии мозга), так и неспецифическую функциональную систему (регуляция вегетативных функций в состоянии покоя и при выполнении умственной нагрузки, а также в состоянии экзаменационного стресса, психосоциальная адаптация).

Нейродинамические показатели, психодинамические характеристики, показатели вариационной пульсометрии, адаптация, психофизиологический потенциал, асимметрия мозга, успешность учебной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/147234213

IDR: 147234213 | УДК: 159.9(035.3) | DOI: 10.14529/jpps210211

Текст научной статьи Оценка психофизиологического потенциала в процессе адаптации к учебной деятельности

В последние годы в системе научного познания значительное внимание уделяется изучению адаптации обучающейся молодежи, которая невозможна без включения социально-психологического и психофизиологиче ского компонентов [1]. Умственная деятель- 108

ность учащихся юношеского возраста и студентов требует напряжения основных психических функций и сопровождается стрессовыми ситуациями; характеризуется множеством факторов риска (психологическое и эмоциональное напряжение в условиях дефицита времени, гиподинамия, малоэффективные формы отдыха, вредные привычки), что приводит к срыву процессов адаптации [2-5].

Особенности учебной деятельности в образовательных организациях высшей школы связаны с необходимостью усвоения большого объема информации и требуют значительного напряжения основных функциональных систем организма, из которых наиболее восприимчивой является нервная и сердечнососудистая системы [2, 6, 7].

Эффективность умственной деятельности обучающихся во многом определяется комплексом индивидуальных психофизиологических характеристик организма, которые в свою очередь зависят от количественных и качественных параметров психосоматического статуса учащейся молодёжи [5, 9]. Всякая устойчивая адаптация к учебной деятельности имеет для организма конкретную «цену», которая может проявляться в прямом истощении тех функциональных систем, которые берут на себя основную нагрузку.

Оценки параметров эффективности и показателей «цены» адаптации к учебной деятельности представляют на сегодняшний момент целый ряд затруднений и зачастую компоненты приспособительного процесса многими авторами смешиваются [10–13]. В связи с этим необходимы новые подходы и методы к поиску интегральных психофизиологических характеристик, которые позволят определять способность индивида адаптироваться к конкретным условиям образовательной среды. Один из таких подходов был предложен В.И. Медведевым (2003), где оценка психофизиологического потенциала включает личностную, интеллектуальную и адаптивноресурсную составляющую в процессе реализации комплекса неспецифических и специфических изменений организма [14, 15].

Успешность учебной деятельности можно определить взаимоотношением двух важнейших структурно-функциональных компонентов: это специфические механизмы, относящиеся к высшей нервной деятельности, и неспецифические механизмы, обеспечивающие управление приспособительными вегетативными ресурсами организма [16]. Активация высших психических компонентов для успешной учебной деятельности может быть классифицирована как информационная стратегия адаптации или стратегия первого типа. При таком типе адаптивная реакция организма проходит «внутри» в виде нервно-психических перестроек функциональной системы [17]. Противоположный, второй тип адаптации в своей основе рассматривается как энергетический, при котором происходит активация функциональной системы обеспечения приспособительной реакции, при этом уменьшается роль специфической функциональной системы, что сказывается на перераспределении связи между необходимыми компонентами, включении механизмов активизации компенсаторных ресурсов организма, т. е. большая часть работы переходит на другой уровень и проявляется «снаружи». Как правило, использование второго типа адаптации в условиях повышенной психоэмоциональной нагрузки приводит к хроническому перенапряжению и увеличивает «цену» адаптации. Все это сказывается на структуре взаимосвязей между параметрами функциональной системы, обеспечивающей данный вид деятельности.

Цель исследования – изучение особенностей адаптации студентов-биологов к учебной деятельности в зависимости от индивидуально-типологических особенностей, профиля функциональной асимметрии мозга и нейро-динамических особенностей и реакции сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи были обследованы 253 студента 1-4-го курсов биологического факультета Кемеровского гос-университета. Исследование проводилось в два этапа. 1-й этап: в октябре проводилась оценка психофизиологических показателей: вариационной пульсометрии, профиля функциональной асимметрии мозга, свойств нервной системы (работоспособность головного мозга), а также психологические и личностные параметры. 2-й этап: во время экзаменационной сессии повторно изучались показатели вариационной пульсометрии и реактивность на дозированную умственную нагрузку и экзаменационный стресс.

С помощью автоматизированной программы «Статус ПФ» проводилось определение коэффициентов сенсорной, моторной и общей асимметрии мозга; силы нервной системы (работоспособность головного мозга РГМ); когнитивной сферы (память, внимание); психоэмоциональной сферы (параметры и индексы по тесту М. Люшера); личностной сферы (16-ФЛО Кеттелла, тест Айзенка). Вариационную пульсометрию измеряли на ос- новании данных автоматической регистрации 100 последовательных кардиоинтервалов (R-R интервалов) в покое и при предъявлении дозированной умственной нагрузки. Проводился расчет статистических показателей сердечного ритма, в частности: М (с) - среднее значение R-R интервалов; ЧСС (уд/мин) - частота сердечных сокращений; ИН (условные единицы) - индекс напряжения, отражающий степень напряжения регуляторных систем; Мо (с) - мода - диапазон значений наиболее часто встречающихся R-R интервалов, АМо (%) - амплитуда моды [15].

Показатели успешности обучения изучали на основе экзаменационных ведомостей. По полученным результатам с помощью цен-тильного анализа были сформированы группы, отличающиеся по силе нервных процессов и индексу напряжения. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10 с определением средних и их ошибок (М ± m). Для оценки взаимосвязей использовался R-Спирмена, а для поиска различий между группами - U-критерий Манна -Уитни. Для проверки статистических гипотез использовался стандартный уровень значимости 0,05.

Результаты

В результате комплексного обследования всех студентов была установлена зависимость успеваемости студентов разных курсов от психофизиологических показателей (табл. 1). На разных курсах изученные показатели и степень их вовлечения существенно отличались: на начальном этапе преобладали психофизиологические показатели. В ходе обучения увеличилась доля вегетативных показателей к концу обучения.

Показателем, характеризующим степень связи между успешностью деятельности и психофизиологическими параметрами, является коэффициент множественной корреляции (R).

В табл. 1 представлены достоверные показатели множественного корреляционного анализа о взаимосвязи успешности обучения студентов разных курсов (Х 1 ) от состояния психофизиологических функций, которые не превышали 0,40.

Согласно условиям поставленной задачи они составляли: 0,66; 0,57; 0,53; 0,49. Коэффициент детерминации (Кд) является производным коэффициента множественной корре-

ляции (R2) и определяет надежность прогноза успешности обучения студентов.

Корреляционный анализ и уравнения рег-

рессии позволяют определить основные психофизиологические показатели, по которым можно сделать прогноз успешности учебной деятельности студентов разных курсов. На

первое место выходят сила нервных процессов, реакция сердечно-сосудистой системы и

индивидуально-типологические характери-

стики личности.

1-й курс: Х 1 = 4,49 - 0,009РГМ Пр.рУка

0,009РГМ лев.рука - 0,001ЧСС покой

0,001ЧСС нагрузка - 0,02Н 16-ФЛО - 0,01Экстрав.

0,01Интров.+ 0,0005К сен. асим

2-й курс: Х 1 = 3,52 - 0,002ЧСС Покой

0,0002R-R покой

–

0,002ЧСС нагрузка

0,0002Мо аагрузка + 0,0002R-R нагрузка

0,002ЛожЬ смил - 0,01Н 1б-фло + 0,011 16-фло

0,01Р 216_фло - 0,01Экстрав. + 0,01Интовер.

0,001К

сенс. асим

0,002К

. + 0,001К

общ.асим

3-й курс: X i = 3,88 + 0,01Ложь смил

сенс. асим

+

+

+ +

-

+

+

4-й курс: X i = 4,08 + 0,0001R-R покой 0,001ЧССнагрузка + 0,0001Мо нагрузка -

0,001АМо нагруЛка + 0,0001R-R нaгруЛка + 0,01С 16-ФЛО + 0,011 16-фло + 0,01М 16-фло + 0,01Q3 16-ФЛО ,

где X 1 - успешность деятельности.

Исследуя роль силы нервных процессов (РГМ) в успешности обучения студентов на естественном факультете, обнаружены достоверные различия. Группа студентов, имеющая высокие значения по РГМ, имеет хорошую

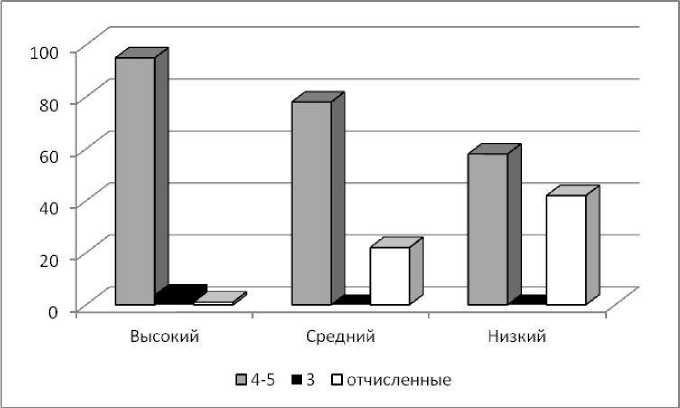

успеваемость, и нет отчисленных; среди лиц, имеющих средний уровень РГМ, за время обучения отчислено по успеваемости 23 %; в группе с низкими значениями по данному показателю в два раза больше отчисленных (рис. 1).

Студенты, имеющие высокие показатели по силе нервных процессов, устойчивы к стрессу и самостоятельны в принятии решения. Отсутствие неуспешных студентов позволяет считать эту группу адаптивной, причем на поведенческом уровне.

Студенты со средними значениями силы нервных процессов уравновешены и в реакции сердечно-сосудистой системы на умственную нагрузку показывают наибольший прирост только по индексу вегетативной регуляции. Достоверных корреляционных связей показателей вариационной пульсометрии с другими психофизиологическими параметрами в ответ на дозированную умственную нагрузку

Таблица 1

Table 1

Показатели корреляционного анализа психофизиологических показателей и успешности обучения студентов 1–4-го курсов (Х 1 )

Analysis of the correlation between psychophysiological characteristics and academic success in university students (1–4 year)

|

Факторы, коррелирующие с Xi Factors correlating with Xi |

Парные коэффициенты корреляции Pair coefficients |

|||

|

1 курс/year |

2 курс/year |

3 курс/year |

4 курс/year |

|

|

РГМ (правая рука) / Brain performance (right hand) |

–0,37 |

– |

– |

– |

|

РГМ (левая рука) / Brain performance (left hand) |

0,37 |

– |

– |

– |

|

Экстраверсия / Extraversion |

–0,25 |

–0,34 |

— |

— |

|

Интроверсия / Introversion |

0,28 |

0,33 |

- |

- |

|

К сенсорной асимметрии / To sensory asymmetry |

0,32 |

0,39 |

0,36 |

- |

|

К общей асимметрии / To general asymmetry |

– |

0,28 |

- |

- |

|

ЧСС (покой) / HR (rest) |

–0,26 |

–0,31 |

– |

– |

|

ЧСС (нагрузка) / HR (stress) |

–0,27 |

–0,34 |

– |

–0,31 |

|

R-R (покой/rest) |

– |

0,30 |

– |

0,28 |

|

R-R (нагрузка/stress) |

– |

0,28 |

– |

0,29 |

|

Мо (нагрузка/stress) |

– |

0,29 |

– |

0,29 |

|

АМо (нагрузка/stress) |

– |

– |

– |

–0,27 |

|

Шкала лжи / Lie scale |

– |

0,28 |

0,30 |

– |

|

I (чувствительность/sensitivity) |

– |

0,29 |

– |

0,36 |

|

Н (устойчивость к стрессу / social boldness) |

–0,27 |

–0,31 |

– |

– |

|

F2 (экстра-интроверсия / liveliness) |

– |

–0,26 |

– |

– |

|

С (эмоциональность / emotional stability) |

– |

– |

– |

0,40 |

|

М (практичность/abstractedness) |

– |

– |

– |

0,31 |

|

Q 3 (самоконтроль/perfectionism) |

– |

– |

– |

0,29 |

|

R – коэффициент множественной корреляции / multiple correlation coefficient |

0,66 |

0,57 |

0,53 |

0,49 |

|

В – свободный член уравнения регрессии / absolute term |

4,49 |

3,52 |

3,88 |

4,08 |

Рис. 1. Распределение по успешности обучения студентов с различными уровнями работоспособности головного мозга (силы нервных процессов)

Fig. 1. Academic performance in university students depending on the strength of nervous processes (brain performance)

практически не обнаружено, что дает основание считать данную группу студентов как нормореактивную, но, судя по проценту отчисленных студентов (23 %), у них необходимо вовремя выявить причину дезадаптации и предупредить возможный срыв адаптации.

Студенты с низкими возможностями в нейромоторной сфере (низкие значения силы нервных процессов) пессимистичны, ориентированы на свой внутренний мир; у них процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; в реакции на дозированную умственную нагрузку они реагируют по симпатическому типу; у них выявляется зависимость от динамичности и реактивности нервной системы. Представители данной группы достоверно отличаются от всех других и по коэффициенту сенсорной асимметрии с преобладанием левосторонних признаков.

Поскольку психоэмоциональная и когнитивная сферы во многом определяются функциональной асимметрией (ФА) мозга [10], было изучено распределение различных типов

ФА у всех студентов. Установлено, что преобладают студенты с тремя основными (устойчивыми) комбинациями моторной и сенсорной асимметрий: профиль «I» (правая моторика и левая сенсорика) – 16 %; профиль «II» (правая моторика и правая сенсорика) – 48 % и профиль «III» (правая моторика и «неопределенная» сенсорика) – 23 %. По показателям психоэмоциональной сферы данные группы достоверно отличаются (табл. 2).

Наиболее благоприятные показатели наблюдаются у студентов с «I» профилем ФА по сравнению с остальными – хорошая адаптация, высокая концентричность, лучшая сбалансированность вегетативной сферы, устойчивость психики и низкая личностная тревожность. Студенты с «III» профилем ФА демонстрируют практически противоположные тенденции – плохую психосоциальную адаптацию, высокий уровень стресса и крайне низкую психическую устойчивость. Промежуточное положение в этом ряду занимают студенты, у которых выявлен «II» профиль ФА (табл. 3).

Таблица 2

Table 2

Показатели психоэмоциональной сферы у студентов с разным профилем функциональной асимметрии мозга Psychoemotional sphere in students with a different profile of interhemispheric asymmetry

|

Показатели / Parameter |

Профили / Profile |

Различия между профилями / difference at р<0,05 |

||

|

«I» |

«II» |

«III» |

||

|

Психосоциальная адаптация, у.е. / Psychosocial adaptation, c.u. |

–0,18 ± 0,35 |

–1,37 ± 0,22 |

–1,79 ± 0,37 |

I–II, I–III |

|

Концентричность, у.е. / Concentricity, c.u. |

1,70 ± 0,44 |

0,69 ± 0,26 |

0,33 ± 0,42 |

I–II, I–III |

|

Баланс вегетативной нервной системы, у.е. / Autonomic balance, c.u. |

4,5 ± 0,89 |

5,78 ± 0,56 |

8,79 ± 0,89 |

I–III, II–III |

|

Личностный баланс, у.е. / Personal balance, c.u. |

4,11 ± 0,85 |

3,69 ± 0,47 |

5,75 ± 0,61 |

II–III |

|

Личностная тревожность, балл / Personal anxiety, scores |

23,53 ± 1,26 |

25,24 ± 0,97 |

29,54 ± 1,99 |

I–III, II–III |

|

Ситуативная тревожность, балл /Situational anxiety, scores |

47,17 ± 1,0 |

47,90 ± 0,76 |

44,21 ± 1,25 |

I–III, II–III |

|

Языковое мышление, балл / Language thinking, scores |

9,59 ± 0,49 |

11,10 ± 0,35 |

10,9 ± 0,42 |

I–II |

Таблица 3

Table 3

Процентное распределение профилей в зависимости от силы основных нервных процессов

Profile distribution depending on the strength of nervous processes

|

Профиль ФА / Asymmetry profile |

Сила нервных процессов (сигналов / 5 минут) / Strength of nervous processes (signals per 5 minutes) |

||

|

Низкая/Low (500–700) |

Средняя/Average (700–800) |

Высокая/High (> 800) |

|

|

I |

55 % |

27 % |

18 % |

|

II |

22 % |

50 % |

28 % |

|

III |

18 % |

57 % |

25 % |

Большинство студентов, относящихся к «II» и «III» профилям ФА, характеризуются средними значениями силы нервных процессов (50 % и 57 %), а процентное распределение среди лиц с низкими и высокими значениями по данному показателю примерно одинаково.

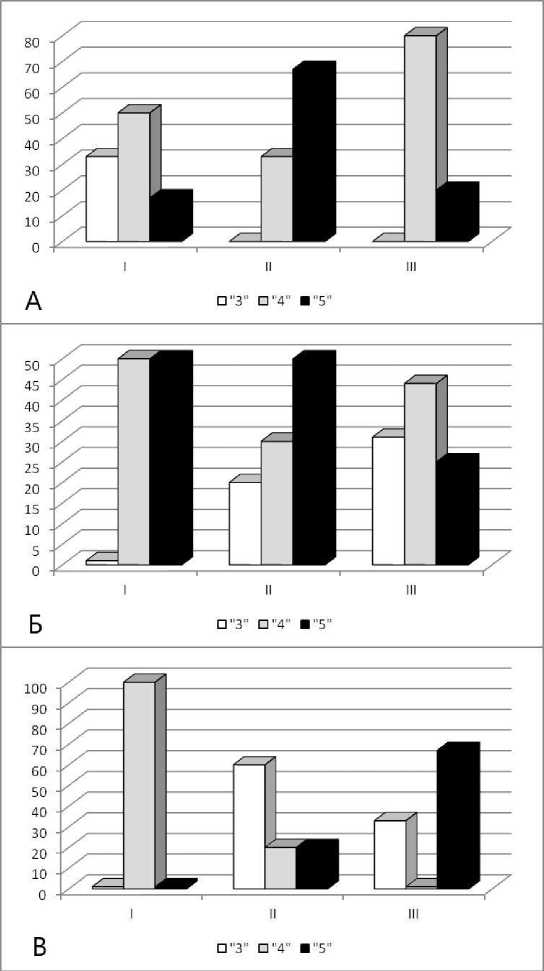

На рис. 2 представлено распределение студентов с разными профилями функциональной асимметрии мозга по успешности обучения, имеющих различную величину силы нервных процессов. Лица с низким уров- нем силы нервных процессов, относящиеся к «I» профилю ФА, демонстрируют средний уровень успеваемости, а студенты со средним и высоким уровнями силы нервных процессов – хорошую успеваемость.

Такие взаимоотношения объясняются тем, что минимальная активация головного мозга связана с доминированием затылочной зоны правого полушария, а максимальная – доминированием лобной зоны левого полушария. Поскольку показатели силы нервных процессов прямо связаны со средним уровнем

Рис. 2. Распределение представителей разных профилей функциональной асимметрии мозга в зависимости от успешности деятельности, имеющих различную силу нервных процессов (А – низкая, Б – средняя, В – высокая) Fig. 2. Profile distribution depending on academic success and the strength of nervous processes

активированности мозга, то комбинация этого уровня, сопровождающаяся совмещением фокуса активации в коре мозга с положением доминант парциальной асимметрии, может приводить к изменению стратегии эффективности и «цены» адаптации [18].

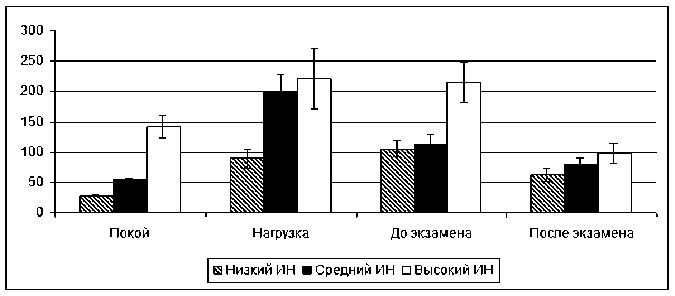

Различная направленность адаптивных реакций определяется исходным уровнем напряжения механизмов вегетативной регуляции. Наиболее выраженно эта зависимость проявляется при разделении студентов по индексу напряжения (ИН) на три группы: с высокими, средними и низкими значениями. По представленным результатам успешности эти группы не имеют большой разницы по успеваемости, при этом сохраняя тенденцию к увеличению среднего балла на экзаменах от высокого ИН в покое к низкому (табл. 4).

Студенты, имеющие высокий ИН в покое и низкую успеваемость на экзаменах (I группа), характеризуются высокой ситуативной тревожностью (табл. 5) и низким вегетативным коэффициентом до экзамена; у них повышен показатель адекватности процессов регуляции, указывающий на активацию центральных механизмов регуляции сердечного

Таблица 4

Table 4

Зависимость успешности обучения от индекса напряжения

Correlation between academic success and stress index

|

Индекс напряжения (баллы) / Stress index (scores) |

Успешность (баллы) / Academic success (scores) |

|

Высокий/High (> 95) |

4,06 ± 0,25 |

|

Средний/Average (35,5–95) |

4,21 ± 0,16 |

|

Низкий/Low (< 35,5) |

4,31 ± 0,20 |

Таблица 5

Table 5

Зависимость изучаемых показателей от индекса напряжения

Correlation between the indicators studied and stress index

|

Показатель / Parameter |

I (ИН/SI >94) |

II (35,5<ИН/SI<95) |

III (ИН/SI<35,5) |

Значимые различия между группами, difference at р < 0,05 |

|

Мода (после экзамена), мс Mode (post exam.), ms |

656,25 ± 28, 5 |

724,07 ± 20,2 |

771,88 ± 27,8 |

I–III |

|

ПАПР (после экзамена), у.е RPAI (post exam), c.u. |

54,12 ± 4,73 |

45,78 ± 3,58 |

39,38 ± 3,56 |

I–III |

|

Концентричность (до экзамена) (по Люшеру), у.е Concentricity (pre-exam) (Luscher test), c.u. |

2,71 ± 1,17 |

0,13 ± 0,86 |

–1,12 ± 1,25 |

I–III |

|

Концентричность (после экзамена) (по Люшеру), у.е Concentricity (post exam) (Luscher test), c.u. |

1,82 ± 0,99 |

0,23 ± 0,72 |

–1,30 ± 1,07 |

I–III |

|

Вегетативный коэффициент (до экзамена) (по Люшеру), у.е Autonomic coefficient (pre-exam) (Luscher), c.u. |

0,83 ± 0,12 |

1,06 ± 0,10 |

1,36 ± 0,18 |

I–III |

|

Баланс вегетативной нервной системы (после экзамена) (по Люшеру), у.е Autonomic balance (post exam) (Luscher), c.u. |

–0,80 ± 1,24 |

2,08 ± 0,76 |

4,01 ± 0,84 |

I–III |

|

Психосоциальная адаптация (после экзамена) (по Люшеру), у.е Psychosocial adaptation (post exam) (Luscher), c.u. |

–1,59 ± 0,80 |

–2,90 ± 0,73 |

–0,81 ± 0,70 |

II–III |

|

Ситуативная тревожность, баллы Situational anxiety, scores |

9,64 ± 1,27 |

6,45 ± 1,08 |

5,52 ± 1,14 |

I–III |

|

Интеллект («В» –по Кеттеллу), баллы Reasoning (B-scale, Kattle test), scores |

5,15 ± 0,34 |

4,19 ± 0,30 |

4,85 ± 0,25 |

I–II |

ритма, и значительно снижена психосоциальная адаптация после экзамена.

Студенты с низкими значениями ИН в покое (III группа) характеризуются низкой ситуативной тревожностью и концентричностью, высоким вегетативным коэффициентом до экзамена и более высокой психосоциальной адаптацией.

У студентов со средними значениями ИН после экзамена существенно снижен показатель психосоциальной адаптации, выявляется большая конкретность мышления по сравнению с I группой, тогда как все остальные показатели занимают промежуточное положение между I и III группами.

На рис. 3 в виде гистограммы представлено изменение значений ИН в динамике (в покое, при выполнении умственной нагрузочной пробы, до экзамена и после экзамена). В группе с низким ИН в покое после проведения функциональной пробы этот показатель значительно увеличивается, свидетельствуя о преобладании у представителей данной группы ваготонического типа реагирования.

В группе, имеющей изначально самый высокий ИН, после нагрузки отмечается значительный прирост показателя, что указывает на симпатотонический характер регуляции и сравнительно низкую эффективность функциональной системы. У студентов со средними исходными значениями ИН в покое реакция на умственную нагрузку характеризует более сбалансированный характер симпато-парасимпатических взаимоотношений.

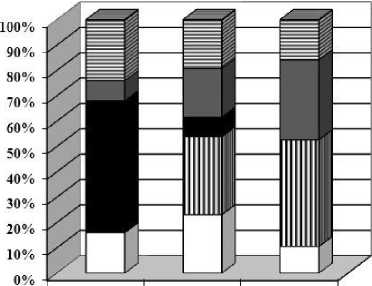

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменение показателей вегетативного обеспечения могут использоваться при оценке характера адаптации и успешности учебной деятельности студентов. Степень вовлечения личностных и психофизиологических параметров зависит от степени централизации механизмов вегетативной регуляции, что свидетельствует об их тесном взаимодействии и значительной роли при оценке психофизиологического потенциала (рис. 4).

Анализ корреляционных взаимодействий в группах студентов с разной степенью индекса напряжения показал, что адаптация

Рис. 3. Изменение значений индекса напряжения в динамике относительно фонового уровня Fig. 3. Dynamics of the Stress Index compared to the initial level

В Личностный

□Когнитивный

■ Псих о эмоциональный

КЗ Вегетативный

□Латеральный

Низкий ИН Средний ИН Высокий ИН

Рис. 4. Влияние исходного значения индекса напряжения на включение различных уровней психофизиологического обеспечения учебной деятельности Fig. 4. Influence of the initial stress level on psychophysiological regulation in academic performance

к учебной деятельности в группе с низким ИН формируется в основном за счет психических функций. С увеличением индекса напряжения нарастает степень участия когнитивных процессов и, как следствие, их вегетативного обеспечения.

Комплексное изучение психодинамических, нейродинамических, вегетативных показателей, личностных особенностей и профиля функциональной асимметрии мозга поможет составить определенные представления о характере, степени и продолжительности напряжения различных функциональных систем организма обучающегося, что важно для разработки профилактических мероприятий и позволит оценить степень адекватности индивидуальной психофизиологической адаптации студентов к учебной деятельности.

Обсуждение

Результаты исследований дали возможность выявить определенные закономерности, взаимосвязи между типологическими особенностями высшей нервной деятельности человека и спецификой реагирования вегетативных механизмов регуляции органов кровообращения на дозированную умственную нагрузку. Показано, что у лиц, обладающих низкими значениями работоспособности головного мозга (РГМ), уже в состоянии условного покоя (фона) выявляется доминирование симпатомиметических механизмов регуляции сердечного ритма, что нашло проявление в сокращении длительности кардиоинтервалов ЭКГ, увеличении значений индексов напряжения сердечного ритма (ИН, ИВР) и т. д. при сопоставлении со студентами, характеризующимися высокими и средними значениями силы нервных процессов.

Нейрофизиологическое объяснение этого факта, с позиции общефизиологических представлений [1, 19], по-видимому, заключается в более высокой чувствительности слабой нервной системы, поскольку последняя получает большие дозы сенсорного притока, следовательно, более интенсивную с физиологической точки зрения стимуляцию, что и обусловливает более высокий уровень активации симпатоадреналовой системы.

Установлено, что у лиц с низкими величинами силы и неопределенной сенсорной асимметрией регистрируются высокие значения индекса напряжения в покое и при выполнении умственной нагрузки, которые по- зволяют говорить о значительном напряжении психовегетативных механизмов регуляции, более высокой стоимости адаптационных процессов и возможности их раннего срыва по сравнению с учащимися, имеющими высокие и средние показатели функциональной подвижности нервных процессов и работоспособности головного мозга.

Полученные результаты согласуются с литературными данными относительно того, что лица с низкими значениями в нейромо-торной сфере предрасположены к развитию признаков утомления, являющегося следствием рассинхронизации течения физиологических процессов и определенной дизрегуляции работы сердца, тогда как у студентов с высокими значениями этих показателей наблюдается подключение новых управляющих контуров в ответ на умственную нагрузку1 [6, 10].

Несмотря на исходную однородность студентов при поступлении, они показывают различную успеваемость по итогам сессии, что, по-видимому, в значительной степени зависит от характера психофизиологической адаптации к условиям высшей школы. Очевидно, что характер протекания таких приспособительных реакций во многом зависит как от специфических механизмов, реализующих эту деятельность, так и неспецифических механизмов, обеспечивающих управление адаптивными ресурсами [1, 12, 15]. Вместе с тем результаты настоящего исследования позволили выявить уже у студентов-первокурсников различия в характере психофизиологического (нейромоторного) и вегетативного реагирования на воздействие факторов, связанных с их обучением, в зависимости от особенностей их индивидуальнопсихологической и психовегетативной организации: отмечается определенная зависимость между функциональными возможностями ЦНС, высшими психическими функциями, напряжением механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма и успеваемостью студентов.

Исследуя роль силы нервных процессов в успешности обучения профессии биолога, мы выявили достоверные различия: чем ниже по- казатели силы, тем слабее успеваемость и больше процент отчисленных из вуза студентов. В целом, характеризуя приспособительные реакции на начальном этапе обучения, можно свидетельствовать о незавершенной (неустойчивой) адаптации к учебной деятельности.

Различная направленность адаптивных реакций, выявляемая в зависимости от исходного уровня напряжения механизмов вегетативной регуляции, указывает на важность тестирования реактивности сердечно-сосудистой системы исследуемых групп, которую можно выявить с помощью функциональных проб. Реактивность вегетативной сферы может служить одной из прогностических оценок характера психофизиологической адаптации студентов первых курсов.

Механизмы адаптационных процессов целесообразно рассматривать на основе современного представления, что реакции организма на факторы окружающей среды обеспечиваются не отдельными органами, а определенным образом организованными и соподчиненными между собой интегративными системами.

Полученные нами данные свидетельствуют, что успешность деятельности студентов начального курса обучения в большей степени связана с показателями когнитивной сферы, личностными особенностями и показателями вегетативной регуляции сердечного ритма. В свою очередь специфика вегетативного и психоэмоционального обеспечения в значительной мере определяется исходными фоновыми значениями индекса напряжения.

Представленные результаты подтверждают существующее положение, что каждое состояние характеризуется не только изменениями показателей реагирования физиологических функций, но и характером соотношений между ними. При этом важным является выяснение причин, определяющих специфичность того или иного состояния. В нашем случае в качестве такой причины выступают генетически детерминированные типологические свойства высшей нервной деятельности, которые и определяют многие стороны целостной картины реагирования организма человека на нагрузку.

По-видимому, в зависимости от особенностей организации центральной нервной системы в различной степени вовлекаются в адаптивную реакцию личностные факторы, формируется в соответствии с этим вегетативное обеспечение деятельности, которое в соответствии с данными литературы [8, 15, 16] позволяет условно классифицировать приспособительные реакции как «затянувшийся острый стресс», либо реакция специализации или удовлетворительная адаптация.

Исходя из выделенных профилей функциональной асимметрии, можно сделать выводы о возможности реализации двух полярных стратегий адаптации студентов к учебной деятельности, отличающихся различной психофизиологической стоимостью. Явные различия между двумя крайними профилями обнаружены при исследовании параметров вегетативной регуляции сердечного ритма на умственную нагрузку, экзаменационный стресс и динамики восстановления после выполнения учебной деятельности, поскольку характер вегетативного обеспечения определяет эффект адаптации учащихся к условиям высшего учебного заведения.

Исследование параметров вариационной пульсометрии у студентов выявило, что у представителей «III» профиля (неопределенная сенсорика) отмечается значительное напряжение механизмов вегетативной регуляции, чем у лиц, относящихся к профилю «I» с доминированием сенсорики правого полушария мозга.

Сравнение параметров вегетативной регуляции кардиоритма, отражающих физиологическую стоимость приспособительных реакций у лиц, относящихся к различным профилям асимметрии мозга с различной силой нервных процессов, позволило установить: учащиеся с асимметричным профилем «I» успешно адаптируются при любой силе нервных процессов; у представителей с неопределенной сенсорикой (профиль «III») самый низкий уровень приспособительных возможностей регистрируется в группе с высоким и низким уровнем силы нервных процессов; у студентов, обладающих выраженными правыми сенсорными и моторными признаками, наиболее оптимальные адаптивные реакции вегетативной нервной системы отмечаются в группах с низкой и средней силой нервных процессов.

Такие взаимоотношения объясняются тем, что максимальная активизация головного мозга наблюдается при доминировании левого полушария и особенно его передней зоны, что может неблагоприятно сказываться в стрессовых ситуациях и сопровождаться максимальной ценой адаптации у профилей «II» и «III» при высоком уровне силы нервных про- цессов; неблагоприятные последствия такой комбинации могут усиливаться склонностью этих типов к высокой инструментальной мотивации. При уменьшении общего уровня активации (низкий и средний уровни силы нервных процессов) у профиля «II» снижается физиологическая «стоимость» процессов адаптации за счет более низкого уровня общего напряжения регуляторных механизмов.

Таким образом, можно сделать вывод, что выделенные функционально-асимметричные профили обладают различной стратегией адаптации к когнитивной деятельности, цена и эффективность которой зависят от свойств темперамента обследуемых или типологических особенностей высшей нервной деятельности. С другой стороны, сопоставляя величину индекса напряжения, отражающего уровень активности симпато- и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у лиц, относящихся к различным профилям в состоянии покоя и перед экзаменом, и выявляя зависимость адаптивной реакции от силы нервных процессов, было установлено, что в большинстве случаев успеваемость действительно тем выше, чем больше показатель индекса напряжения в состоянии относительного покоя и ниже в состоянии предэкзаменационного стресса.

Очевидно, что эффективность (соотношение полезного результата и затраченных адаптивных ресурсов) учебной деятельности зависит от индивидуальных особенностей психоэмоциональной и когнитивной сфер и определяется взаимодействием двух основных структурно-функциональных компонентов - специфических механизмов , реализующих эту деятельность (специфической функциональной системы), и неспецифических механизмов, обеспечивающих управление адаптивными ресурсами (функциональная система обеспечения деятельности). В том случае, если специфическая функциональная система не справляется со своей задачей, функциональная система обеспечения деятельности активируется, при этом возрастают затраты функциональных резервов, а эффективность учебной деятельности снижается (при сохранении результативности).

Заключение

Представленные результаты свидетельствуют о том, что для прогностической оценки адаптивных возможностей студентов к учебной деятельности необходимо учитывать пси- хофизиологический потенциал, включающий как специфическую функциональную систему (психоэмоциональная сфера, когнитивная сфера, личностные качества, показатели ней-родинамической сферы и профиль функциональной асимметрии мозга), так и неспецифическую функциональную систему (регуляция вегетативных функций в состоянии покоя и при выполнении умственной нагрузки, а также в состоянии экзаменационного стресса, психосоциальная адаптация).

Использование уравнений регрессии, включающих показатели разных уровней психофизиологического потенциала на этапе 4-летнего обучения студентов в вузе, позволяет прогнозировать успешность их учебной деятельности.

Таким образом, проведенные исследования позволяют прийти к выводу, что успешность деятельности в процессе адаптации студентов к образовательной среде высшего учебного заведения в значительной степени зависит от нейродинамических, личностных и вегетативных характеристик, позволяющих идентифицировать типологические особенности приспособительных реакций. Показано, что важным условием успешной деятельности, ее психофизиологического обеспечения и сохранения функционального резерва здоровья является формирование установки готовности к действию, поскольку индивидуальные установки регулируют осознаваемые и неосознаваемые формы психической деятельности человека.

Устойчивость базовых физиологических и психофизиологических характеристик индивида по отношению к тому или иному виду деятельности является необходимой предпосылкой для обеспечения надежности прогностической оценки его профессиональных возможностей.

Полученные результаты позволяют также осуществлять прогностическую оценку адаптивных возможностей в динамике процесса обучения студентов и специалистов в области физвоспитания с учетом важнейшей роли индивидуально-типологических особенностей организма и специфики мышечной деятельности.

Список литературы Оценка психофизиологического потенциала в процессе адаптации к учебной деятельности

- Глебов В.В., Литвинова Н.А., Федоров А.И. Психофизиологические характеристики и хемокоммуникация студентов при адаптации к учебной деятельности. М.: РУДН. 2018. 141 с. https://elibrary.ru/ item.asp?id=35626825

- Минасян С.М., Галстян А.Г. Воздействие факторов учебного процесса на функциональное состояние студентов // Естественные и технические науки. 2015. № 7 (85). С. 33–34. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=24318421

- Особенности функционального состояния организма студентов в процессе обучения в медицинском вузе / В.И. Павлова, Н.В. Котова, С.С. Кислякова [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. С. 17. https://elibrary.ru/item.asp?id=25509264

- Stress, negative social exchange, and health symptoms in university students / K.J. Edwards, P.J. Hershberger, R.K. Rusell, R.J. Markert // J. Am. Coll. Health. 2001. Vol. 50 (2). P. 75–79. DOI: 10.1080/07448480109596010

- Психофизиологические особенности студентов с симптомами синдрома дефицита внимания в условиях сочетанных умственных и физических нагрузок / И.Ф. Харина, Е.В. Звягина, Е.В. Быков, О.А. Макунина // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8, Вып. 3. С. 181–197. DOI: 10.15293/2226-3365.1803.13

- Баевский Р.М., Иванов Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001. № 3. С. 108–127. https://elibrary.ru/item.asp?id=25990135

- Heart rate variability and photoplethys-mogram indicators in assessment of adaptation levels in students experiencing examination loads / S. Astakhov, A. Nenasheva, A. Astakhov, A. Ra-gozin // Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. 2018. Vol. 177 (3). P. 1–8. DOI: 10.23736/S0393-3660.17.03722-6

- Glebov V.V, Arakelov G.G. Level of schoolboys’ psychophysiological adaptation process in metropolis megapolis // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Т. 146. С. 226. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.119

- Lim H.J., Chung S.S., Joung K.H. Factors of depressive symptoms among elementary, middle and high school students // Archives of Psychiatric Nursing. 2016. Vol. 30 (3). P. 302–308. DOI: 10.1016/j.apnu.2015.11.010

- Леутин В.П., Николаева Е.И. Психофизиологические механизмы адаптации и функциональная асимметрия мозга. Новоси-бирск: Наука. 1988. 193 с. https://elibrary.ru/ item.asp?id=21696922

- Elenkov I.J., Chrousos G. P. Stress sys-tem – organization, physiologe and immunoregu-lation // Neuroimmunomodulation. 2006. Vol. 13, № 5. P. 257–267. DOI: 10.1159/000104853

- Куулар Ш.В., Будукоол Л.К.-С. Психофизиологические особенности студентов с разным типом стратегии поведения в конфликтных ситуациях // Вестник Новосибир-ского государственного педагогического уни-верситета. 2017. Т. 7, № 5. С. 67–80. DOI: 10.15293/2226-3365.1705.05.

- Lu W., Wang, Z. Physiological adapta-tion to recurrent social stress of extraversion // Psychophysiology. 2017. Vol. 54 (2). P. 270–278. DOI: https://doi.org/10.1111/psyp.12777

- Айзман Р.И., Лебедев А.В., Айз-ман Н.И., Рубанович В.Б. Методология и практика мониторинга здоровья учащейся молоде-жи // Журнал научных статей «Здоровье и об-разование в XXI веке». 2017. Т. 19, № 5. С. 73–78. https://elibrary.ru/item.asp?id=28278749

- Иванов В.И., Литвинова Н.А., Березина М.Г. Автоматизированный комплекс для оценки индивидуально-типологических свойств и функ-ционального состояния организма человека «Статус ПФ» // Валеология. 2004. № 4. С. 70–73. https://elibrary.ru/ item.asp?id=29803376

- Особенности психофизиологической адаптации учащихся в различных условиях обучения / О.Л. Тарасова, О.Н. Четверик, А.И. Федоров [и др.] // Вестник Новосибирского государственного педагогического уни-верситета. 2016. № 1 (29). С. 23–37. DOI: 0.15293/2226-3365.1601.02

- The Relationship Among Psychological and Psychophysiological Characteristics of Fi-bromyalgia Patients / K. Thieme, D.C. Turk, R.H. Gracely et al. // The Journal of Pain. 2015. Vol. 16 (2). P. 186–196. DOI: 10.1016/j.jpain.2014.11.009

- Effect of sociobiological factors on the formation of adaptive responses in school students during puberty / E.M. Kazin, I.A. Svi-ridova, M.G. Berezina [et al.] // Human Physi-ology. 2008. Vol. 34, № 4. P. 431–439. DOI: 10.1134/S0362119708040063.

- Медведев В.И. Адаптация человека. СПб.: Институт мозга человека РAН. 2003: 270. https://elibrary.ru/item.asp?id=20078483