Оценка психофизиологического состояния и характеристика качества жизни специалистов по социальной работе

Автор: Антипова Евгения Игоревна, Шибкова Дарья Захаровна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология и биохимия

Статья в выпуске: 2 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка функционального состояния центральной нервной системы, уровня работоспособности и качества жизни специалистов по социальной работе в условиях их профессиональной деятельности. Организация и методы исследования. Проведено исследование на базе научно-исследовательской лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в период 2013-2014 гг. В обследовании участвовали работники семи районных управлений социальной защиты населения г. Челябинска: начальники и заместители начальников управлений и отделов управлений, специалисты разных отделов управлений. Оценка качества жизни обследованных проведена с помощью опросника SF-36 Health Status Survey, который отражает физический и психологический компонент здоровья. Результаты. Проведен анализ динамики показателей функционального состояния центральной нервной системы, что позволило выявить «группу риска» среди специалистов по показателям простой зрительно-моторной реакции и оценке качества жизни. Установлено отсутствие прямой связи между уровнем работоспособности и прекращением профессиональной деятельности. Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о сформированности адаптационных процессов у специалистов по социальной работе к сложным условиям труда, наличии тесной зависимости эффективности деятельности от психофизиологических особенностей личности специалиста. Степень психофизиологических рисков в большей степени зависит от особенностей деятельности, нежели от занимаемой должности внутри профессии.

Функциональное состояние, риск, показатели простой зрительно-моторной реакции, качество жизни, специалист по социальной работе, профессиональная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/147153350

IDR: 147153350 | УДК: 159.91 | DOI: 10.14529/hsm170203

Текст научной статьи Оценка психофизиологического состояния и характеристика качества жизни специалистов по социальной работе

Введение. Одним из практико-ориентированных направлений психофизиологии является диагностика, измерение и коррекция функциональных состояний, оценка расходования резервов, что важно для сохранения здоровья и профессионального долголетия работников [8, 12, 14]. Риск-ориентированный подход для определения вероятности возникновения негативных функциональных состояний, позволяющих представить психофизиологическую стоимость труда, в настоящее время получает широкое распространение в различных сферах профессиональной деятельности [3, 5]. Усиливается интерес к выявлению связей между факторами жизнедеятельности человека, здоровьем и условиями его труда [4, 6], к разработке новых подходов к профессиональному отбору кадров. При этом основные положения в профессиональном отборе кадров, которые по своим психофи- зиологическим качествам в наибольшей мере соответствуют выбранной профессии, остаются незыблемыми [7].

Проблема оценки уровня функциональных состояний и определения работоспособности специалистов по социальной работе, подверженных высоким психоэмоциональным и физическим нагрузкам, является актуальной и требует своего решения.

Исходя из вышеизложенного, цель работы – оценка функционального состояния центральной нервной системы, уровня работоспособности и качества жизни специалистов по социальной работе в условиях их профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования. Проведено исследование на базе НИЛ «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО «ЮУГГПУ» в период 2013–2014 гг. В обсле- довании участвовали работники семи районных управлений социальной защиты населения г. Челябинска: начальники и заместители начальников управлений и отделов управлений, специалисты разных отделов управлений. Обследованные были поделены на 2 группы: специалисты, занимающие руководящие должности (далее «руководители»), и «специалисты» – не занимающие руководящие должности. На всех этапах обследований принимали участие одни и те же работники.

Средний стаж работы обследованных лиц составил 11,32 ± 0,80 лет. Замеры проводились в стабильный период рабочего года (октябрь 2013 г. и 2014 г.) с 9 до 12 часов дня в динамике рабочей недели. На первом этапе психофизиологического обследования приняли участие 154 работника, из них 34 «руководителя» и 120 «специалистов». Средний возраст составил 38,03 ± 0,96 лет.

На втором этапе психофизиологического обследования приняли участие 107 работников, из них 29 «руководителей» и 78 «специалистов». Средний возраст составил 40,73 ± ± 1,09 лет. Причинами исключения специалистов по социальной работе из обследования явились следующие: увольнение (29 человек), выход на пенсию (7 человек), временная нетрудоспособность (2 человека), ежегодный отпуск (2 человека), отпуск по уходу за ребенком (6 человек).

Оценку функционального состояния ЦНС у специалистов по социальной работе проводили по результатам вариационной хроно-рефлексометрии по методу Т.Д. Лоскутовой (1975) [9] в модификации М.П. Мороз – «Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека» (2007).

Анализировались показатели латентного периода простой зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР, усл. ед.), функционального уровня нервной системы (ФУС, усл. ед.), устойчивости нервной реакции, отражающей ранние изменения устойчивости нервных процессов (УР, усл. ед.), уровня функциональных возможностей сформированной функциональной системы, оценивающего способность организма формировать адекватную заданию функциональную систему (УФВ, усл. ед.).

Оценка качества жизни обследованных проведена с помощью опросника SF-36 Health Status Survey, который отражает физический и психологический компонент здоровья [16].

Математико-статистическая обработка результатов обследования проводилась при помощи программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и MedCalc (Версия 15.6.1) с использованием общепринятых методов вариационной статистики. Уровень достоверности различий изучаемых показателей определяли с помощью критерия Манна–Уитни. Результаты считали статистически значимыми при p ≤ 0,05.

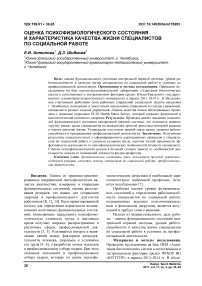

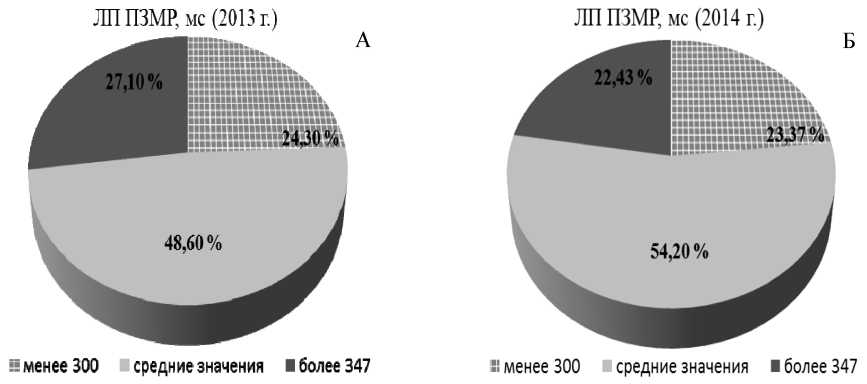

Результаты исследования и их обсуждение. Для дифференциации выборки значений ЛП ПЗМР был применен метод центиль-ной оценки, результатом которого явилось распределение значений ПЗМР по уровням, характеризующим функциональную подвижность нервных процессов. Медиана вариационного ряда ЛП ПЗМР у обследованных на первом этапе измерения составила 324 мс, на втором этапе – 317 мс. Значения ЛП ПЗМР меньше 300 мс свидетельствуют о подвижности нервных процессов, больше 347 мс – об их инертности. Статистически значимые различия не выявлены.

Анализ соотношения обследованных лиц по показателю подвижности нервных процессов демонстрирует, что на первом этапе обследования для 52 специалистов характерен средний уровень подвижности нервных процессов, у 29 специалистов отмечена инертность нервных процессов. Результат высокого уровня подвижности нервных процессов продемонстрировали 26 обследованных (см. рисунок 1, А).

На втором этапе обследования для 58 специалистов характерен средний уровень подвижности нервных процессов, у 24 специалистов отмечена инертность нервных процессов, а у 25 обследованных – подвижность нервных процессов (см. рисунок 1, Б).

Полученные значения ЛП ПЗМР двух обследований показали, что стабильность показателей, указывающих на подвижность нервных процессов, продемонстрировали 12,15 % обследованных (13 человек) при практически равном долевом их соотношении в общей структуре распределения ЛП ПЗМР на первом и втором этапах обследования. Стабильность показателей, указывающих на инертность нервных процессов, продемонстрировали 11,21 % обследованных (12 человек) при общем снижении их доли ко второму этапу обследования на 4,67 % (5 человек). Учитывая, что на 2 этапах исследования участвовали

Распределение специалистов по социальной работе по значению ЛП ПЗМР (первый этап обследования – рис. А; второй этап обследования – рис. Б)

Distribution of social work specialists by LP SVMR value

(the first phase of the survey – fig. A; the second phase of the survey – fig. B)

одни и те же лица, можно заключить, что изменчивость показателей ЛП ПЗМР (практически 50 % случаев) имели сотрудники с подвижным и инертным типами нервных процессов. Количество обследованных со средним уровнем подвижности нервных процессов на втором этапе обследования увеличилось на 5,6 % и составило более половины от общего числа специалистов по социальной работе, что говорит об устойчивости функционального состояния этой группы обследованных.

Далее анализ значений ПЗМР осуществлялся на основе следующих показателей: «функциональный уровень нервной системы» (ФУС); «устойчивость нервной реакции» (УР); «уровень функциональных возможностей» (УФВ).

Данные, полученные в ходе обследования, характеризуют функциональный уровень ЦНС как «сниженный». На первом этапе обследования данный показатель зафиксирован в 94,39 % случаев, на втором этапе обследования – в 92,52 % случаев, причиной сниженного уровня, на наш взгляд, является воздействие совокупности факторов риска профессиональной деятельности.

Показатель функционального уровня центральной нервной системы оказался наиме нее вариативным и составил: CV = 9,1 % и CV = 8,61 %, соответственно на первом и втором этапах исследования. Вариативность показателя «устойчивость нервной реакции» составила CV = 57,8 % и CV = 58,7 %, а показателя «уровень функциональных возможно- стей» – CV = 32,9 % и CV = 33,3 % соответственно на первом и втором этапах исследования.

Данные, характеризующие «устойчивость нервной реакции» и «уровень функциональных возможностей», свидетельствуют о совпадении качественной оценки уровня работоспособности по общей выборке – «незначительно сниженный» (табл. 1). Представленные данные могут быть сопоставлены с физиологической нормой, определенной М.П. Мороз (2003): ФУС = 4,02 ± 0,56; УР = 1,27 ± 0,65; УФВ = 2,62 ± 0,73.

Результаты статистического анализа первого и второго этапов исследования позволяют констатировать, что функциональное состояние ЦНС у обследованных в целом по выборке практически не изменилось и соответствовало сниженному уровню работоспособности. По двум другим показателям (УР и УФВ) функциональное состояние ЦНС соответствует незначительно сниженной работоспособности. Вероятно, интегральный показатель функционального состояния системы обусловлен не только устойчивостью реакции и уровнем функциональных возможностей центральной нервной системы, но и вегетативным обеспечением деятельности целостного организма.

«Незначительно сниженная» работоспособность специалистов по социальной работе обеспечивается устойчивостью функциональной системы, сформированной в ответ на действие условий профессиональной деятельно-

Таблица 1

Table 1

Показатели функционального состояния ЦНС специалистов по социальной работе, M ± m Indicators of the functional status of the CNS in social work specialists, M ± m

|

Выборка |

Год |

ЛП ПЗМР, мс |

ФУС, усл. ед. |

УР, усл. ед. |

УФВ, усл. ед. |

|

Общая выборка |

2013 |

328 ± 3,07 |

2,33 ± 0,02 |

1,20 ± 0,06 |

2,33 ± 0,07 |

|

2014 |

322,4 ± 3,50 |

2,35 ± 0,02 |

1,16 ± 0,06 |

2,31 ± 0,07 |

|

|

«Руководители» |

2013 |

319 ± 5,58 |

2,35 ± 0,04 |

1,15 ± 0,12 |

2,28 ± 0,13 |

|

2014 |

324,62 ± 5,59 |

2,37 ± 0,04 |

1,21 ± 0,12 |

2,36 ± 0,14 |

|

|

«Специалисты» |

2013 |

330 ± 3,59 |

2,32 ± 0,02 |

1,22 ± 0,06 |

2,35 ± 0,07 |

|

2014 |

321,5 ± 4,34 |

2,35 ± 0,02 |

1,15 ± 0,08 |

2,3 ± 0,09 |

Примечание. Статистически значимые различия не выявлены.

Note. No statistical differences were found.

Таблица 2

Table 2

Показатели функционального состояния ЦНС специалистов по социальной работе, M ± m (n = 38) Indicators of the functional status of the CNS in social work specialists, M ± m (n = 38)

Анализ распределения обследованных на группы, «руководители» и «специалисты», по уровням работоспособности продемонстрировал, что на первом этапе измерения у значительной части обследованных в обеих группах сравнения по показателям УР и УФВ отмечена «незначительно сниженная» работоспособность (табл. 1, 2013 г.), что свидетельствует о начальной стадии утомления и необходимости концентрации внимания при выполнении профессиональной деятельности.

На втором этапе обследования (табл. 1, 2014 г.) в группе «специалистов» результаты повторились, что свидетельствует о более однородном распределении по показателям функционального состояния ЦНС, чем в группе «руководителей». «Незначительно сниженный» уровень работоспособности у «специалистов» явился устойчивой характеристикой функционального состояния организма.

У значительной части обследованных среди «руководителей» (45 %) «устойчивость нервной реакции» отражает «сниженный» уровень работоспособности, что характеризуется снижением точности выполнения операций и значительным снижением работоспо- собности в целом. При этом показатель, характеризующий «уровень функциональных возможностей», у большинства обследованных среди «руководителей» (55 %) характеризуется «незначительно сниженной» работоспособностью, что свидетельствует о наличии у них функциональных резервов, необходимых для обеспечения успешной профессиональной деятельности как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, что согласуется с литературными данными [12].

В ходе анализа показателей функционального состояния ЦНС из общего числа обследованных выявлена группа специалистов по социальной работе в количестве 38 человек (36 %), из них 12 «руководителей», 26 «специалистов», у которых на первом и втором этапах психофизиологического обследования зафиксирована стабильно «сниженная» работоспособность по всем показателям функционального состояния ЦНС (табл. 2). Согласно интерпретации нормативных критериев работоспособности М.П. Мороз, обследованные данной группы выполняют профессиональные обязанности в условиях интенсивной деятельности на фоне стабильно отрицательного неравновесного функционального состояния. Данную группу работников можно рассматривать как «группу риска».

Специалисты «группы риска» – это лица, не обладающие свойством профессиональной надежности, которые более других работников подвержены негативным внутренним и внешним воздействиям, приводящим к большему ухудшению функционального состояния их организма.

Приведенные выше результаты по общей выборке, по группам «специалистов» и «руководителей» были соотнесены с данными расчетных критериев оценки функционального состояния ЦНС [11]. Включение специалистов в указанную «группу риска» зависело от значений показателей ПЗМР, которые также были сопоставлены с вышеуказанными расчетными критериями.

Обратим внимание, что М.П. Мороз определена физиологическая норма работоспособности, под которой подразумевается зона функционального изменения изучаемых показателей, в пределах которой сохраняются надежность, продолжительность работоспособности и оптимальные показатели ее эффективности в конкретных условиях работы.

Кроме того, автор методики подчеркивает, что психофизиологические показатели, в том числе время ПЗМР, не являются стационарными величинами, а совершают колебания вокруг некоторого среднего значения [11].

Оценка функционального состояния спе- циалистов по социальной работе методом вариационной хронорефлексометрии проведена впервые, получены новые данные. Значения показателей функционального состояния ЦНС обследованных ниже, чем нормативные показатели, что, на наш взгляд, объясняется совокупным влиянием условий профессиональной среды. От интенсивности и длительности воздействий комплекса факторов, составляющих специфику деятельности специалистов, изменяются показатели функционального состояния ЦНС работников.

Выявленные отличительные особенности функционального состояния организма и уровня работоспособности специалистов по социальной работе могут стать ориентиром для дальнейших научных исследований. В связи с этим были составлены центильные таблицы оценки функционального состояния и работоспособности работников в области социальной защиты населения на основе полученных в ходе обследования данных.

Центильные интервалы с оценкой функционального состояния и уровня работоспособности обследованных представлены в табл. 3 и 4 с учетом распределения всех обследованных за два этапа психофизиологического обследования (n = 261).

Таблица 3

Table 3

Центильное распределение по значению ЛП ПЗМР Centile distribution by LP SVMR value

|

Центильные коридо |

ры |

|||||

|

3 и менее |

3–10 |

10–25 |

25–75 |

75–90 |

90–97 |

97 и более |

|

266,0 и менее |

266,1–282,0 |

282,1–300,0 |

300,1–352,0 |

352,1–372,0 |

372,1–400,0 |

400,1 и более |

|

Ярко выраженная подвижность нервных процессов |

Подвижность нервных процессов |

Умеренно выраженная подвижность нервных процессов |

Средний уровень подвижности нервных процессов |

Умеренно выраженная инертность нервных процессов |

Инертность нервных процессов |

Ярко выраженная инертность нервных процессов |

Таблица 4

Table 4

Центильное распределение по показателям функционального состояния ЦНС

Centile distribution by indicators of the functional status of the CNS

|

Показатели |

Центильные коридоры |

||||||

|

3 и менее |

3 – 10 |

10 – 25 |

25 – 75 |

75 – 90 |

90 – 97 |

97 и более |

|

|

ФУС |

1,89 и менее |

1,90 – 2,04 |

2,05 – 2,19 |

2,20 – 2,49 |

2,50 – 2,59 |

2,60 – 2,69 |

2,70 и более |

|

УР |

0,04 и менее |

0,05 – 0,30 |

0,31 – 0,66 |

0,67 – 1,71 |

1,72 – 2,07 |

2,08 – 2,42 |

2,42 и более |

|

УФВ |

0,95 и менее |

0,96 – 1,33 |

1,34 – 1,76 |

1,77 – 2,88 |

2,89 – 3,28 |

3,29 – 3,68 |

3,69 и более |

|

Уровень работоспособности |

Существенно сниженный |

Низкий |

Сниженный |

Нормальный (оптимальный) |

Выше среднего |

Высокий |

Ограниченный |

В центильном коридоре от 25 до 75 цен-тилей располагаются средние показатели функционального состояния ЦНС специалистов по социальной работе.

Полученные нами данные не ставят под сомнение вопрос о возможности сопоставления результатов научных исследований с физиологической нормой, определенной М.П. Мороз для работников сферы транспорта, спорта, медицины, образования. Представленные центильные таблицы, построенные на основе полученных в ходе нашего обследования данных, помогут объективно оценить функциональное состояние и работоспособность специалистов в области социальной защиты населения с учетом специфики их профессиональной деятельности.

Ранее проведенные нами исследования специалистов по социальной работе с помощью опросника SF-36 свидетельствуют о том, что воздействия профессиональной среды отражаются на их функциональном состоянии. По большинству шкал опросника выявлено определенное неблагополучие, наименьшие баллы были выявлены в таких шкалах как жизненная активность, общее состояние здоровья, психическое здоровье [1].

Сравнение показателей качества жизни и параметров ПЗМР обследованных представлено в табл. 5. У обследованных со стабильно «сниженной» работоспособностью, составляющих «группу риска», по всем показателям качества жизни, за исключением «жизненная активность» и «психическое здоровье», значения ниже, чем у работников с «нормальной» или «незначительно сниженной» работоспособностью. Межгрупповое сравнение показателей качества жизни выявило достоверное снижение показателей «физическое функционирование» (p = 0,007) и «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» (p = 0,026) у обследованных со «сниженной» работоспособностью.

Обратим внимание, что среди обследованных были выявлены лица с «существенно сниженной работоспособностью» по показателям УР и УФВ. В связи с малочисленностью данной группы обследованных (2 человека) их данные были присоединены к группе лиц со «сниженной работоспособностью».

Таким образом, обследованные выявленной «группы риска» независимо от занимаемой должности выполняют профессиональную деятельность, актуализируя персонали-стические возможности. Субъективные оценки качества жизни существенно дополняют психофизиологический портрет специалистов, что согласуется с литературными данными [10, 13].

Наряду с вышеуказанными результатами полученные в ходе обследования данные свидетельствуют о том, что «сниженный» уровень работоспособности, являющийся «неблагоприятным» для самого индивида

Таблица 5

Table 5

Показатели качества жизни обследованных в зависимости от уровня работоспособности, M ± m Indicators of quality of life depending on the level of health, M ± m

|

Показатели |

Обследованные со «сниженной» и «существенно сниженной» работоспособностью (n = 38) |

Обследованные с «нормальной» и «незначительно сниженной» работоспособностью (n = 69) |

|

Физическое функционирование |

85,49 ± 2,583* |

90,08 ± 1,805 |

|

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием |

79,27 ± 4,774* |

89,14 ± 2,896 |

|

Интенсивность боли |

81,05 ± 3,282 |

81,97 ± 2,786 |

|

Общее состояние здоровья |

69,97 ± 2,805 |

71,96 ± 2,433 |

|

Жизненная активность |

67,76 ± 3,015 |

66,38 ± 2,160 |

|

Социальное функционирование |

79,18 ± 3,076 |

83,86 ± 2,094 |

|

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием |

80,03 ± 4,580 |

85,59 ± 2,913 |

|

Психическое здоровье |

72,74 ± 2,846 |

72,06 ± 1,729 |

Примечание. Здесь и в табл. 6 * – достоверность различий при p ≤ 0,05 между сравниваемыми группами.

Note. Here and in Table 6 * – significance of differences at p ≤ 0.05 between compared groups.

Таблица 6

Table 6

Распределение уволившихся по уровню работоспособности (n = 29)

Distribution of resigned specialists by level of health (n = 29)

Из табл. 6 видно, что доля уволившихся работников со «сниженной» и «существенно сниженной» работоспособностью, характеризующихся неустойчивой функцией состояния ЦНС, на 31 % ниже, чем доля уволившихся лиц с «нормальной» работоспособностью. Выявлены достоверно значимые различия по среднему возрасту уволившихся сотрудников, так обследованные с «нормальной» и «незначительно сниженной» работоспособностью были в среднем на 6 лет моложе, чем уволившиеся из группы со «сниженной» и «существенно сниженной» работоспособностью.

Таким образом, установлено отсутствие взаимосвязи между уровнем работоспособности, возрастом специалистов по социальной работе и прекращением их профессиональной деятельности. «Сниженный» уровень работоспособности не является критерием продолжительности профессиональной деятельности.

Заключение . Функциональное состояние ЦНС группы «специалистов» стабильно находится на уровне «незначительно сниженной» работоспособности. У «руководителей», у которых зафиксирован «сниженный» уровень работоспособности по показателю УР на втором этапе обследования, имеются функциональные резервы, необходимые для обеспечения успешной профессиональной деятельности.

Оценка динамики показателей функционального состояния обследованных позволила выявить среди специалистов по социальной работе «группу риска» со стабильно сниженными показателями ПЗМР и качества жизни. Установлено отсутствие прямой связи между уровнем работоспособности и прекращением профессиональной деятельности.

Полученные результаты свидетельствуют о сформированности адаптационных процессов у специалистов по социальной работе к сложным условиям труда, наличии тесной зависимости эффективности деятельности от психофизиологических особенностей личности специалиста. Степень психофизиологических рисков в большей степени зависит от особенностей деятельности, нежели от занимаемой должности внутри профессии.

Помимо показателей ПЗМР, отличающихся объективностью и информативностью, оценка качества жизни позволяет выявить степень удовлетворенности работником собственным трудом, уровнем повседневной жизнедеятельности. Качество жизни, являясь информативным методом оценки здоровья человека, существенно дополняет психофизиологический портрет специалистов.

Полученные данные могут использоваться для мониторинга психофизиологического состояния специалистов по социальной работе.

Список литературы Оценка психофизиологического состояния и характеристика качества жизни специалистов по социальной работе

- Антипова, Е.И. Оценка качества жизни специалистов по социальной работе с помощью опросника SF-36/Е.И. Антипова, Д.З. Шибкова//Гигиена и санитария. -2016. -Т. 95. -№ 4. -С. 369-375.

- Байгужин, П.А. Способы оптимизации напряженности умственного труда как фактора профессионального стресса (обзор)//П.А. Байгужин. -Вестник ЧГПУ. -2012. -№ 3. -С. 378-396.

- Бухтияров, И.В. Физиология труда: теоретические и научно-практические аспекты современности/И.В. Бухтияров, В.В. Матюхин//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. -2014. -Т. 100. -№ 10. -С. 1118-1129.

- Вербина, Г.Г. Качество жизни и профессиональное здоровье специалиста/Г.Г. Вербина//Альманах современной науки и образования. -2011. -№ 4. -С. 118-120.

- Измеров, Н.Ф. Охрана здоровья работников: гармонизация терминологии, законодательства и практики с международными стандартами/Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов, Т.В. Морозова//Медицина труда и промышленная экология. -2012. -№ 8. -С. 1-7.

- Изуткин, Д.А. Проблема взаимосвязи образа жизни и здоровья в зарубежных социологических исследованиях/Д.А. Изуткин//Социология медицины. -2014. -Т. 24. -№ 1. -С. 46-50.

- Кальниш, В.В. Современное состояние профессионального психофизиологического отбора в Украине/В.В. Кальниш, А.М. Ена//Медицина труда и промышленная экология. -2006. -№ 3. -С. 12-17.

- Концептуальные подходы к оценке функционального состояния специалистов в процессе их профессиональной деятельности/Н.Б. Маслов, И.А. Блощинский, Е.А. Галушкина, Д.Ю. Рогованов//Экология человека. -2012. -№ 04. -С. 16-24.

- Лоскутова, Т.Д. Оценка функционального состояния центральной нервной системы человека по параметрам простой двигательной реакции/Т.Д. Лоскутова//Физиол. журн. СССР им. И. М. Сеченова. -1975. -Т. 1. -С. 3-11.

- Микросоциальная среда и психиатрическая помощь: моногр./Д.Ф. Хритинин, Д.С. Петров, О.Е. Коновалов, М.А. Ландышев. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -176 с.

- Мороз, М.П. Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека: метод. рук./М.П. Мороз. -СПб.: ИМАТОН, 2007. -40 с.

- Оценка и прогнозирование функционального состояния организма и работоспособности на период длительного рабочего цикла/В.Н. Сысоев, И.А. Юрченко, И.Ю. Козлова, А.А. Корнилова//Мед.-биол. и соц.-психол. проблемы безопасности в чрезвыч. ситуациях. -2010. -№ 1. -С. 34-39.

- Радыш, И.В. Биоритмы, качество жизни и здоровье/И.В. Радыш, О.Н. Рагозин, Е.Ю. Шаламова. -М.: РУДН, 2016. -457 с.

- Севрюкова, Г.А. Функциональное состояние и регуляторно-адаптивные возможности организма человека/Г.А. Севрюкова, Г.М. Коновалова. -Волгоград: ВолгГТУ, 2015. -104 с.

- Султанбекова, О.Е. Формирование готовности как основа реализации профессиональной деятельности/О.Е. Султанбекова//Мир науки, культуры, образования. -2014. -Т. 45. -№ 2. -С. 136-138.

- Ware, J.E. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide/J.E. Ware//The Health institute, New England Medical Center. -Boston, 1993. -Р. 10.