Оценка реабилитационного периода и возникновение рецидива у пациентов с повреждением позвоночника, прошедших малоинвазивное лечение способом Косса

Автор: Косс В.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 2 (60), 2018 года.

Бесплатный доступ

Лечение грыжи по способу доктора Косса используется в тех случаях, когда обычные физиотерапевтические упражнения уже опоз- дали и поэтому неэффективны и операция неминуема. Это случается в последствии разрыва фиброзного кольца, когда самовосстановление нереально.После классической хирургической операции грыжа диска формируется в соседних позвоночных сегментах, где ранее были протрузии дисков. Истинным рецидивом после удаления межпозвоночной грыжи диска считается повторное появление грыжи на том же уровне, что наблюдает- ся более 80% случаев от общего числа операций. Причиной рецидивов грыжи является невозможность полного удаления всего поражённого диска. Продолжающаяся нагрузка на резецированный диск ведёт к дегенерации оставшихся не удалённых частей диска и повторному более значительному выпадению пульпозного ядра в спинномозговой канал. Скажем, если межпозвонковая грыжа до оперативного вмешательства на поясничном уровне была размером 8-9 мм, то рецидив грыжи за счёт послеоперационного дефекта фиброзного кольца будет более внуши- тельных размеров и чаще всего с образованием секвестрированной грыжи.Иными словами возможный рецидив может быть только по причине хирургического вмешательства, но если рассматривать лечение способом доктора Косса, когда все манипуляции заключаются только в малоинвазивном лечении, риск «истинного рецидива» крайне маловероятен.

Инъекционная терапия, способ косса, лечение межпозвонковой грыжи, компрессия нервных корешков, имплантант

Короткий адрес: https://sciup.org/142216027

IDR: 142216027 | УДК: 664 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2018.2.70-73

Текст научной статьи Оценка реабилитационного периода и возникновение рецидива у пациентов с повреждением позвоночника, прошедших малоинвазивное лечение способом Косса

Актуальность

Реабилитационный период после проведенной малоинвазивной операции по лечению грыжи межпозвонкового диска является таким же важным периодом, как и само восстанов- ление [6].

У всех больных главной и контрольной групп (65 чел) при МРТ изыскании определялась конусновидная деструкция тела позвонка более 10% в сочетании с гиперинтенсивным неоднородным сигналом на Т2ВИ SE и непременно в

импульсной очередности T2 SPAIR (жироподавление), что морфологически подходит трабекулярному отеку и кровоизлиянию в губчатом веществе. Использована методика МРТ и КТ для контроля изменений тел позвонков в ходе реабилитационного периода [4].

Результаты исследования. Количество положительных результатов лечения компрессионных переломов позвоночника с использованием гиперэкстензионных корсетов в ходе реабилитации (90,5%) выше, чем при лечении стандартной методикой (39%). Восстановление высоты и формы травмированного тела позвонка в основной группе наблюдалось у 90,5%. У 9,5% пациентов неполное восстановление высоты тел позвонков связано с несоблюдением ортопедического режима. Патологическая клиновидная деформация тел позвонков после проведенного консервативного лечения (контрольная группа) составила 48%. Болевой синдром отсутствовал только у 76% пациентов [1].

Чтоб предотвратить повреждения шейного отдела позвоночника, рекомендована интубация при нейтральном положении головы. Интубация облегчается внедрением сук-цинилхолина (1 мг/кг) и лидокаина (1,5 мг/кг в/в). В период процедуры используется способ тракции головы за сосцевидные отростки вдоль вертикальной оси тела (manual in line traction), что мешает переразгибанию и перемещению позвоночника в шейном отделе, при всем этом для профилактики аспирации и рвоты используют прием Селика (надавливание на щитовидный хрящ). При транспортировке проводят ингаляцию 100% увлажненного воздуха, по мере надобности производят дополнительную вентиляцию легких. Шея потерпевшего должна быть иммобилизирована твердым воротником. Потерпевшего укладывают на особой доске, к которой привязывают ремнями, что мешает перемещению позвоночника в период транспортировки. Доска для иммобилизации должна быть рентгеннеконтрастная, что разрешает проводить нужные исследования, не перекладывая потерпевшего [3].

На месте происшествия корректировку гиповолемического шока начинают с внутривенной инфузии различных смесей, в последствии выполнения катетеризации периферической вены струйно вливают 500-1000 мл изотонического раствора, либо 50-100 мл 10% раствора NaCl, либо 250-500 мл коллоидного [5].

Использование гипертонического раствора NaCl не вызывает увеличения внутричерепного давления. На догоспитальном шаге ограничивается размер внутривенной инфузии во избежание отека легких, усиления кровотечения и увеличения внутричерепного давления при внезапном росте АД.

На догоспитальном шаге маннитол не используется. По достоверным сведениям многочисленных двойных слепых выборочных исследовательских работ [3], дексаметазон и метилпреднизолон, назначенные в самом начале черепномозговой травмы в соответственных порциях, не делают лучше клинический финал.

Также, рассматривали итоги проделанной терапии на основании магнитно-резонансной томографии (МРТ) поврежденного отдела позвоночника, сделанной в день обращения, и рентгенограмм больных, сделанных на конкретных сроках консервативного лечения.

У всех больных главной и контрольной групп при МРТ изыскании определялась конусновидная деструкция тела позвонка более 10% в сочетании с гиперинтенсивным неоднородным сигналом на Т2ВИ SE и непременно в импульсной очередности T2 SPAIR (жироподавление), что морфологически подходит трабекулярному отеку и кровоизлиянию в губчатом веществе.

По рентгеновским снимкам проводили расчет ступени компрессии тела позвонка по H. Vinz (1964) и индекса его клиновидности (ИК).

Для главной группы расчеты проводили по рентгенограммам, произведенным в день обращения за мед помощью, через 3, 6, 12 и 24 месяца от начала лечения. Для контрольной группы расчеты делали по рентгеновским снимкам, произведенным в день обращения за мед помощью и через 6,12 и 24 месяца от начала лечения. Итоги данных исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные данные степени компрессии и индекса клиновидности повреждённого позвонка в основной и контрольной группах на этапах лечения

|

Вариант консервативного лечения |

Срок выполнения контрольных рентгенограмм |

Степень компрессии по H. Vinz, % |

Индекс кли-новидности |

|

Методика консервативного лечения пациента с компрессионным переломом позвоночника с применением гиперэкстензи-онного корсета (основная группа) |

На момент поступления |

от 63 до 90 |

от 0,6 до 0,8 |

|

Через 3 мес. |

от 73 до 95 |

от 0,7 до 0,85 |

|

|

Через 6 мес. |

от 81 до 98 |

от 0,75 до 0,9 |

|

|

Через 12 мес. |

от 88 до 98 |

от 0,8 до 0,95 |

|

|

Через 24 мес. |

от 93 до 100 |

от 0,9 до 1 |

|

|

Классическая методика консервативного лечения пациента с компрессионным переломом позвоночника (контрольная группа) |

На момент поступления |

от 75 до 92 |

от 0,75 до 0,9 |

|

Через 6 мес. |

от 78 до 94 |

от 0,83 до 0,95 |

|

|

Через 12 мес. после травмы |

от 80 до 94 |

от 0,88 до 0,95 |

|

|

Через 24 мес. после травмы |

от 80 до 94 |

от 0,88 до 0,95 |

Анализ рентгенограмм продемонстрировал, что у больных основной категории первичная стадия компрессии позвонка составляла 63%, а ИК 0,6–0,8. Эти таблицы демон- стрируют расширение двигательной активности у больных при неполном стационаре (до 14 дней), на одинаковых сроках консолидация и регенерация тел позвонков в главный группе происходило лучше и существенно быстрее, нежели в контрольной.

Из таблицы 1 видно, что при одинаковых сроках наблюдения от момента травмы величина степени компрессии тела позвонка по H. Vinz (1964) у пациентов контрольной группы оставалась меньше по сравнению с основной. Кроме того, изменение ИК в сторону его увеличения, вплоть до восстановления анатомической нормы, у пациентов основной группы происходило быстрее по сравнению с контрольной.

Несмотря на значительную степень тяжести повреждения у пациентов основной группы, восстановление высоты тел поврежденных позвонков происходило теми же темпами, что и у пациентов с незначительными повреждениями позвонков. Также необходимо отметить, что в контрольной группе пациентов повреждений с аналогичной степенью компрессии 63% и ИК 0,6–0,8 компримированного позвонка выявлено не было, однако темпы восстановления поврежденных позвонков были даже более низкими. Анализ данных таблицы 1 показал, что у пациентов, которые прошли курс классической консервативной методики лечения компрессионных переломов позвоночника, восстановление формы и высоты передней колонны тела поврежденного позвонка происходило в течение 12 месяцев от момента повреждения, а в дальнейшем высота тела компримированного позвонка не изменялась, сохраняя частичную клиновидность.

В то же время при использовании активно-корригирую-щих корсетов восстановление формы и высоты передней колонны тела травмированного позвонка происходило в течение 6 месяцев. Далее корсет создавал оптимальные условия для нормального роста и развития позвоночника, что подтверждалось при рентгенологическом контрольном осмотре пациента через 6–12 месяцев после отмены ортеза. Благоприятные условия в корсете обеспечивались формированием физиологических профилей позвоночника и стереотипа правильной осанки. Данные результатов лечения представлены в таблице 2.

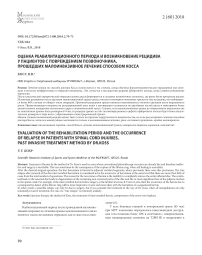

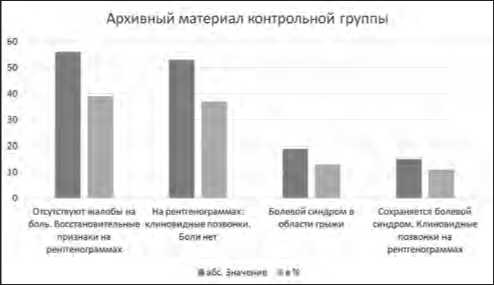

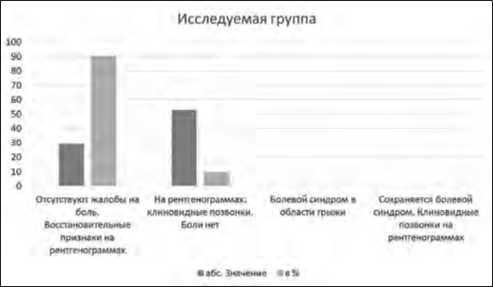

Из сравнительной таблицы видно, что количество положительных результатов лечения компрессионных переломов позвоночника с использованием гиперэкстензионных корсетов (90,5%) выше, чем при лечении стандартной методикой (39%). Восстановление высоты и формы травмированного тела позвонка в основной группе наблюдалось у 90,5%. У 9,5% пациентов неполное восстановление высоты тел позвонков связано с несоблюдением ортопедического режима.

Патологическая клиновидная деформация тел позвонков после проведенного консервативного лечения (контрольная группа) составила 48%. Болевой синдром отсутствовал только у 76% пациентов. Анализ полученных результатов свидетельствует, что у 61% больных после проведения полного курса стационарного и восстановительного лечения применяемая методика не позволила осуществить полноценную разгрузку травмированного позвоночно-двигательного сегмента и восстановить анатомическую форму и высоту тела поврежденного позвонка.

В результате этого у 24% пациентов в отдаленном периоде наблюдения отмечались нарушения двигательной активности в виде ограничений наклонов вперед и резком болевом синдроме при прыжках. Эти пациенты обращались в различные лечебные и реабилитационные учреждения с жалобами на боли в спине при резких наклонах и прыжках, длительных статических нагрузках с целью прохождения повторных курсов консервативного восстановительного лечения.

Таблица 2

Отдаленные результаты лечения пациентов через 2 года после травмы

|

Жалобы |

Архивный материал (контрольная группа.) |

Собственные наблюдения (исследуемая группа.) |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Отсутствуют жалобы на боль. На рентгенограммах: восстановление высоты и формы поврежденных позвонков |

56 |

39 |

29 |

90,5 |

|

На рентгенограммах: сохраняющиеся клиновидные позвонки. Болевого синдрома нет |

53 |

37 |

3 |

9,5 |

|

Болевой синдром в области грыжи |

19 |

13 |

- |

- |

|

На рентгенограммах: сохраняющиеся клиновидные позвонки. Болевой синдром. |

15 |

11 |

- |

- |

|

Итого |

143 |

100 |

32 |

100 |

Рис. 1. Визуализирование отдаленных результатов лечения пациентов через 2 года после травмы, архивные результаты

Рис. 2. Визуализирование отдаленных результатов лечения пациентов через 2 года после травмы, исследуемая группа

Рис. 3. Корреляция результатов между архивной и исследуемой группой

Список литературы Оценка реабилитационного периода и возникновение рецидива у пациентов с повреждением позвоночника, прошедших малоинвазивное лечение способом Косса

- Everhart J.E. (2008). Abdominal wall hernia. In everhart Je, editor. The Burden of Digestive Diseases in the United States (J. e. everhart, ed.). U. S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. U. S. Government Printing Office, Washington, D. C. P. 93-95.

- Ferlin A., Zuccarello D., Zuccarello B., Chirico M. R., Zanon G. F. & Foresta C. (2008). Genetic alterations associated with cryptorchidism. JAMA, 300, P. 2271-2276.

- Kadirov S., Sayfan J. & Orda R. (1995). Partial enterocele (Richter’s hernia). Eur. J. Surg. V. 161. P. 383-385.

- Tam Y.H. & Wong Y.S. (2013). Simple maneuvers to reduce the incidence of falsenegative findings for contralateral patent processus vaginalis during laparoscopic hernia Metachronous Contralateral Inguinal Hernia in the Paediatric Population 65 repair in children: a comparative study be-tween 2 cohorts. J. Pediatr. Surg. V. 48. P. 826-829.

- Садов А. Грыжа позвоночника. Лечение и профилактика. М.: Питер. 2015. 160 c.

- Хоробрых Т.В. Лапароскопическое лечение грыж. М.: Практическая медицина. 2017. 363 c.