Оценка реакции сои сорта Комсомолка на изменения климата в Краснодарском крае

Автор: Сеферова И.В., Новикова Л.Ю., Некрасов А.Ю.

Статья в выпуске: 1 (146-147), 2011 года.

Бесплатный доступ

Задачей исследования являлась оценка реакции сои сорта Комсомолка на потепление климата. В работе использованы результаты изучения сои в 1973-2009 гг. на Кубанской опытной станции ВИР. Методом регрессионного анализа в последовательных разностях показано, что продолжительность вегетационного периода сои Комсомолка уменьшается с уменьшением ГТК15 и уменьшением продолжительности периода между датами устойчивого перехода через 15 и 10 °С осенью, а урожайность в наибольшей степени зависит от ГТК10. При продолжающемся потеплении климата можно прогнозировать уменьшение урожайности сои сорта Комсомолка.

Соя, изменение климата, краснодарский край, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142150995

IDR: 142150995 | УДК: 635.655:

Текст научной статьи Оценка реакции сои сорта Комсомолка на изменения климата в Краснодарском крае

Введение. Усиление интереса к климатической зависимости сельскохозяйственного производства связано в последнее время с оценкой экономического эффекта происходящего потепления и связанной с ним дестабилизации климата. В «Стратегическом прогнозе изменений климата РФ на период до 2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России», составленном Росгидрометом, отмечено, что на Северном Кавказе из-за развития засушливости прогнозируется снижение урожайности до 22 % [1]. Для эффективного использования меняющегося на наших глазах биоклиматическо-го потенциала регионов необходимо принятие мер по адаптации растениеводства, оптимизации видовой и сортовой структуры посевных площадей. Это требует анализа происходящих климатических изменений и выделения климатических факторов, определяющих реакцию растений на эти изменения [2; 3].

Материалы и методы. В работе исследованы изменения значений хозяйственно ценных признаков сои сорта Комсомолка за 36 лет наблюдений в условиях Краснодарского края на Кубанской опытной станции ВИР (КОС ВИР). Сорт Комсомолка был создан во ВНИИ масличных культур (г. Краснодар) и допущен для промышленного использования с 1974 г. [4]. Он является среднеспелым сортом зернового направления использования, способным достаточно полно использовать агроклиматические ресурсы Краснодарского края. В настоящее время в производственные посевы сорт не включается и заменен современными сортами. При изучении образцов сои коллекции ВИР сорт Комсомолка использовался в течение многих лет как стандарт, то есть высевался каждый год в нескольких повторностях вместе с новыми образцами, проходящими 3-летнее изучение, и исследовался по одной и той же методике [5]. В данной работе нами проанализированы признаки: продолжительность вегетационного периода, урожай с 1 м2, масса 1000 семян (по данным за 1973-1987 и 1989-2009 гг.), средняя высота растений (за 1989-2009 гг.) и содержание белка и масла в семенах (за 1988, 1990-1994 гг.). По данным за 1974-1990 гг., анализировалась продолжительность периодов от всходов до цветения и от цветения до созревания. Использованные оценочные характеристики были получены при изучении образцов на КОС ВИР и в методических отделах ВИР. Метеоданные получены на метеостанции КОС ВИР.

По погодно-климатическим показателям анализировался период с апреля по октябрь. Оценивались периоды всходы–цветение и цветение–созревание, а так же отдельные месяцы и периоды между датами устойчивого перехода температур через 10 и 15 °С. Учитывались среднемесячные, среднесуточные температуры и суммы осадков, суммы активных и эффективных температур, суммы осадков и ГТК (гидротермический коэффициент) периодов.

Для определения основных факторов, влияющих на хозяйственно ценные признаки сои, использовался метод корреляционнорегрессионного анализа, в том числе в последовательных разностях.

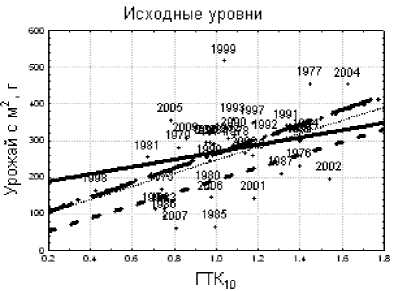

Метод последовательных разностей. Наиболее точные результаты при любом статистическом анализе получаются при большой выборке, в данном случае – при анализе большого количества лет наблюдений. Однако модели регрессионных связей между признаками, построенные по различным периодам, зачастую отличаются. Из наших данных видно, что при одних и тех же значениях ГТК урожайность в 80-х годах была ниже урожайности 70х (рис. 3). Это можно объяснить влиянием экономических или иных, систематически влияющих факторов (не учтенных в методике опыта). В итоге модель, построенная по совокупности периодов, может оказаться плохо обусловленной или, при значительном сдвиге, вообще получиться искаженной и показать ложные корреляции. Методы анализа связей временных рядов, и в частности проблема ложных корреляций, подробно исследуются в эконометрике для анализа связей между экономическими показателями [6]. Нами для выявления регрессионных зависимостей хозяйственно ценных признаков овса, пшеницы и сои от климатических характеристик ранее уже был успешно применен разработанный в эконометрике метод последовательных разностей [7; 8].

Рассмотрим метод последовательных разностей на простейшем приближении линейных зависимостей между хозяйственно ценными и погодно-климатическими переменными, обычно принимаемом при анализе погодноклиматических изменений в пределах нормы реакции растений. Наши предыдущие исследования и общие соображения о характере посторонних воздействий позволяют предположить возможность линейного (улучшение – ухудшение экономических условий) приближения неклиматических воздействий. Пусть уровень хозяйственно ценного признака Y в момент времени t i линейно зависит от климатической характеристики K i =К(t i ) с коэффициентами регрессии a K , b K и от систематического неклиматического постороннего воздействия с коэффициентами a t , b t :

Y (Ki, О = ( ак+ЬкКі) + ( at+btti).

Задача – найти b K . Чтобы убрать влияние a t и b t , переходим от рассмотрения исходных уровней признаков к анализу их приростов ∆ (скоростей изменения) за последующие годы:

A i. Y=Y-Y 1 .

Тогда: AY = b^K b^M = bK\K bt),, где А;К = К,.-К,.ч.

По полученным уравнениям в разностях можно определить коэффициент регрессии исходных уровней b K .

Если неклиматическая тенденция меняется в момент времени t n :

'Y

(

t

) =

at

1

+bt

!

t

,

t

Y ( t ) = at2+bt2t, t>tn n , тогда

І

Д

,

Y

= bK&iK + b„

, t

Анализ зависимости Y от K получим переходом ко вторым разностям ∆∆Y:

Yb K i ki

Метод не свободен от недостатков, которые следует учитывать. Он не дает возможности найти а K и прогнозировать исходные уровни значений признаков; при наличии пропусков в данных их количество умножается с каждой последовательной разностью и фактически изменяет область, на которой определяется зависимость.

Результаты и обсуждение (Динамика климата на Кубанской станции ВИР).

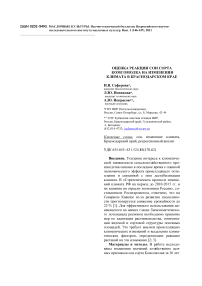

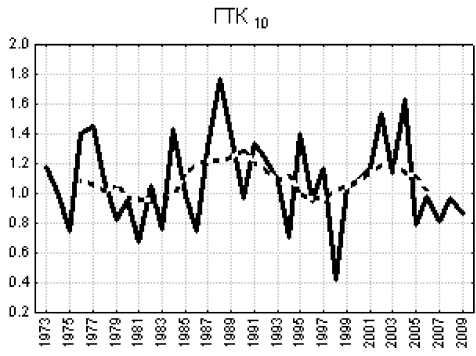

В 1973-2009 гг. наблюдалась нелинейная динамика климатических характеристик: сумм активных температур за период устойчивого перехода через 10 °С, осадков за этот период и ГТК 10 (рис. 1). Активный рост температур начался в 90-х годах и продолжается в настоящее время. В 70- 80-х годах наблюдалось слабое похолодание за счет уменьшения температур мая, июня, июля.

Дата осеннего перехода температур через 10пС

Рисунок 1 – Динамика погодно-климатических характеристик в 1973-2009 гг. в Краснодарском крае на Кубанской опытной станции ВИР.

Пунктиром показаны сглаженные скользящей средней значения.

Начиная с 1990 г., наибольшая скорость роста температур отмечена в августе (0,15 °С) и значимая в июле и сентябре (0,11°С), что со- гласуется с литературными данными по СевероКавказскому региону [2]. Сумма температур за период устойчивого перехода через 10 °С росла в среднем на 23,3 °С в год; в период 1980-1999 гг. она составляла в среднем 3460 °С в год, в 20002009 гг. – 3700 °С в год. Увеличились продолжительности периодов устойчивого перехода температур через 10 и 15 °С в основном за счет более позднего осеннего окончания этих периодов. Особенно заметно растет продолжительность периода с температурами выше 15 °С – на 1,1 дня в год. В исследованные годы продолжительность периода с температурами выше 15 °С колебалась от 131 дня в 1985-1995 гг. до 143 дней в 2000-е.

Среднеспелые сорта сои нуждаются в различной сумме активных температур (>10 °С) – от 2200 до 2800 °С [9]. Сумма температур, фактически накапливаемых сортом Комсомолка за период всходы-созревание, составляла за изученные годы в среднем 2685 °С. В самые холодные годы из изученных (конец 80-х–начало 90-х) суммы температур за период устойчивого перехода через 10 °С составляли 3350°С в год, в самых жарких (2000-х) – 3700 °С.

За изученные годы достоверного долговременного тренда осадков и ГТК не наблюдалось. Выявлено только достоверное уменьшение осадков апреля, особенно заметное в 2000 годы.

Изменения значений хозяйственно ценных признаков сои сорта Комсомолка за годы изучения.

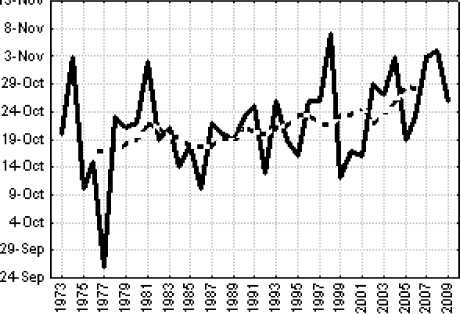

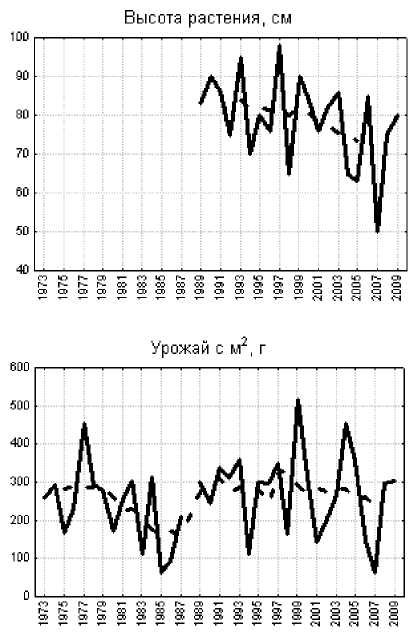

В среднем продолжительность периода всхо-ды-созревание за исследованные 36 лет составляла 134 дня. Наименьшая продолжительность периода (112 дней) наблюдалась в 1983 г., когда при обычной дате посева 4 мая были очень поздние всходы – 3-8 июня, так как в мае выпало исключительно мало (15,3 мм) осадков. Очень коротким (118 дней) был вегетационный период в 1994 г., когда средняя температура сентября достигла 21 °С – максимального за изученный период значения. Наибольшая продолжительность вегетации (153 дня) была в холодном 1976 г., когда полное созревание наблюдалось 13 октября. В целом, в изменениях продолжительности вегетационного периода достоверных тенденций не наблюдалось (рис. 2).

Высота растения за 21 год изучения в среднем составляла 79 см, при минимальном значении 50 см в жарком 2007 г. и максимальном 98 см в 1997 г., когда был самый холодный за период 1973-2009 гг. сентябрь (13,3 °С). Высота в 1989-2009 гг. показала тенденцию к уменьшению – на 0,8 см/год.

Рисунок 2 – Динамика хозяйственно ценных признаков сои сорта Комсомолка 1973-2009 гг. Пунктиром показаны сглаженные скользящей средней значения

Урожайность с квадратного метра за 36 лет изучения в среднем составила 259,2 г/м2. Минимальное значение (62,0 г/м2) наблюдалось в 2007 г. (одном из самых жарких лет изучения), максимальное (518,0 г/м2) в 1999 г., в котором экстремальных значений погодно-климатических факторов не зафиксировано. Урожайность не показала достоверных тенденций за весь исследованный период, однако в период потепления 1990-2009 гг. наблюдается слабая тенденция к ее уменьшению.

Масса 1000 семян составляла за 36 изученных лет в среднем 175,9 г. Минимальное значение массы 1000 семян (114,0 г) получено в 1994 г., когда в августе выпало очень мало осадков (всего 6,5 мм). В этот год наблюдались минимальное за годы измерения этого признака содержание белка (27 %) и максимальное – масла (24,9 %). Напротив, максимальное содержание белка (38 %) и минимальное масла (21,1%) было в 1992 г., самом холодном из лет изучения биохимических показателей. В среднем содержание белка составило 33,0 %, масла – 22,4 %.

Регрессионный анализ в последовательных разностях .

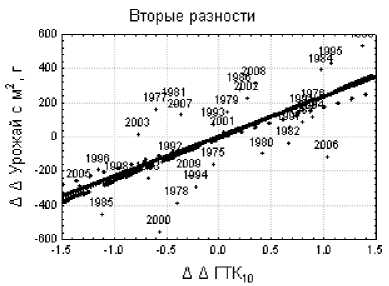

Для выделения главных климатических факторов роста и развития сои сорта Комсомолка в условиях Краснодарского края за изученные 36 лет был проведен регрессионный анализ, в том числе в последовательных разностях. Наилучшие по коэффициенту детерминации уравнения были получены в разностях второго порядка. В уравнения включены только значимые (на 5%-ном уровне) факторы. Они указаны в уравнениях в порядке понижения их частных коэффициентов корреляции с результирующим признаком.

Показано, что продолжительность вегетационного периода сорта сои Комсомолка (L) уменьшается с уменьшением ГТК15 (за период устойчивого перехода температур через 15 °С) и с уменьшением продолжительности периода между датами устойчивого перехода через 15 и 10 °С осенью (L 15_10 ) (этот признак не показал достоверной тенденции к увеличению или уменьшению за изученный период). Высота растения Н положительно связана с ГТК10 (коэффициент корреляции r=0,69). Урожайность (Y) зависит от ГТК 10 (r=0,67). Масса 1000 семян (M 1000 ) имеет наиболее сильную (положительную) корреляционную связь с осадками периода цветение. Продолжительность вегетационного периода менее всего подвержена посторонним изменениям, что мы наблюдали и в предыдущих исследованиях, и ее коэффициент детерминации слабо зависит от порядка разности [7; 8].

ΔΔL=0,441+11,076ΔΔГТК 15 +0,311ΔΔL 1510 R2=0,60; ΔΔН=-0,640+34,615ΔΔГТК 10 _ R2=0,48;

ΔΔY=-3,326+237,744ΔΔГТК 10 R2=0,45;

ΔΔM 1000 =-2,613+0,270ΔΔR цветение-созревание R2=0,59.

В исходных уровнях связи слабей и немного другие спецификации моделей:

L=117,219+13,004ГТК 15 +0,252L 1510 R2=0,50;

H=56,785+21,770ГТК 10 _ R2=0,26;

Y=68.073+179.809ГТК 10 R2=0,21;

M 1000 =150,800+0,166R цветение-созревание R2=0,28.

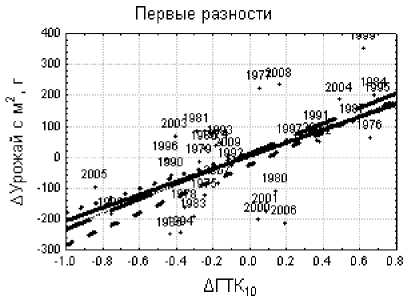

Анализ механизма улучшения модели при переходе к последовательным разностям продемонстрирован на примере зависимости урожая с 1 м2 от ГТК 10 (рис. 3).

Рисунок 3 – Анализ зависимости продолжи- тельности периода в последовательных разностях. Линии регрессии: 1970 годы – точечный пунктир, 1980 годы – штриховой пунктир, 1990 годы – длинный штриховой пунктир, 2000 годы – сплошная линия

ISSN 0202-5493. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Научно-технический бюллетень Всероссийского научноисследовательского института масличных культур. Вып. 1 (146-147), 2011

В исходных уровнях видно, что линия зависимости урожайности от ГТК 10 80-х годов. идет параллельно линии 70-х, но ниже, то есть урожай с 1 м2 при том же значении ГТК 10 ниже (примерно на 73 г), чем в 70-х. Линия 90-х годов практически совпадает с линией 70-х. В 2000-е годы коэффициент регрессии уменьшается, возможно, за счет положительного неклиматического воздействия (ГТК 10 в этот период слабо уменьшается). В зависимостях скоростей изменения признаков друг от друга (первых разностях) сдвиг 80-х ликвидируется. Во вторых разностях линии регрессии еще более сближаются, что позволяет все более достоверно анализировать зависимость изменений хозяйственно ценных признаков от изменений климатических параметров.

Выводы. На фоне тенденций потепления климата, определяющих в Краснодарском крае рост температур июля–сентября (при практически неизменных осадках) можно прогнозировать уменьшение урожайности сои сорта Комсомолка.

-

1. Решающими климатическими факторами, влияющими на формирование хозяйственно ценных признаков сои сорта Комсомолка, являются ГТК периодов устойчивого перехода температур через 10 и 15 °С . В частности, вегетационный период укорачивается с уменьшением ГТК15, а урожайность и высота положительно связаны с ГТК10.

-

2. Метод последовательных разностей позволяет увеличить объясняющую силу регрессионных моделей, более точно определить перечень факторов, влияющих на формирование хозяйственно ценных признаков, и увеличить прогностическую способность моделей.