Оценка ресурсов сланцевой нефти нижнетутлеймской подсвиты

Автор: Петрова Р.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В результате комплексного анализа геолого-геофизической и геохимической изученности нижнетутлеймская подсвита в скважине №1 отнесена к нефтематеринской генерации углеводородов с промышленным потенциалом. С целью оценки ресурсов сланцевой нефти объемно-генетическим методом был использован метод реконструкции содержания Сорг по данным ГК. Выполнена оценка ресурсов методом Монте-Карло с определением прогнозных ресурсов с вероятностью Р90, Р50 и Р10. Сделан вывод о развитии залежи сланцевой нефти в нижнетутлеймской подсвите в разрезе скважины №1.

Гамма-каротаж, корреляционный анализ, нижнетутлеймская подсвита, сланцевая нефть, органическое вещество, ресурсный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/147246180

IDR: 147246180 | УДК: 553.982 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.1.81

Текст научной статьи Оценка ресурсов сланцевой нефти нижнетутлеймской подсвиты

Введение 3) применить детерминистский и вероят-

На современном этапе геологоразведочных работ приоритетной задачей является изучение нетрадиционных источников нефти, в частности баженовского горизонта Западной Сибири, который представляет собой как нефтематеринскую толщу, так и коллектор с промышленной нефтеносностью.

Район исследования расположен в западном направлении к приуральской части Западно-Сибирского осадочного бассейна, где высокоуглеродистая баженовская свита сменяется нижнетутлеймской подсвитой (Стратиграфический …, 1988). В работе представлены результаты изучения отложений ниж-нетутлеймской подсвиты, вскрытых скважиной №1, расположенной в пределах Елизаровского прогиба. С целью оценки ресурсного потенциала сланцевой нефти нижнетут-леймской подсвиты решались следующие задачи:

-

1) оценить по литолого-геохимическим свойствам ее нефтегенерационный потенциал;

-

2) реконструировать содержание органического углерода по данным корреляции керн-ГИС;

ностный подход к оценке ресурсного потенциала.

Общие сведения о геологическом строении и нефтегазоносности района

Скважина №1 административно расположена в Ханты-Мансийском автономном округе, в 80 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийск. В тектоническом отношении приурочена к южной части Елизаровского прогиба, расположенного в центральной части Фроловской мегавпадины. Скважина вскрыла отложения доюрского комплекса (триас), юрские (средний, верхний отдел), меловые, палеогеновые и четвертичные отложения. Разрез скважины преимущественно осадочный, терригенный, за исключением доюр-ского комплекса. Отложения доюрского комплекса представлены магматическими породами кислого состава, переслаивающими с двумя терригенными толщами. Фактическая глубина скважины 3203 м.

По нефтегеологическому районированию скважина №1 относится к Ляминскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области. В региональном плане нижнетутлеймская подсвита представ- ляет продуктивный пласт Ю0. В непосредственной близости от района исследования его продуктивность установлена на Рогож-никовской, Назымской, Ем-Еговской, Галя-новской и Пальяновской площадях, расположенных на восточном склоне Красноленинского свода. На Галяновском, Средне-Назымском, Пальяновском и Ем-Еговском месторождениях ведется опытнопромышленная эксплуатация (Балушкина, 2013).

Комплексная характеристика нижнетут-леймских отложений

В возрастном отношении период формирования осадков нижнетутлеймской подсвиты охватывает весь волжский век (верхняя юра) и часть раннего берриасса (нижний мел). Осадки подсвиты накапливались в условиях обширного эпиконтинентального, мелководного морского бассейна в восстановительных и резко восстановительных условиях. В бассейне периодически возникало сероводородное заражение придонных вод, существовал своеобразный набор бентосных, нектонных организмов, фито- и зоопланктона.

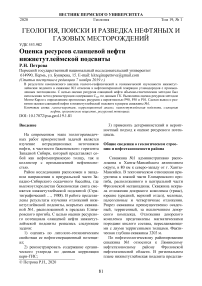

Нижнетутлеймская подсвита в скважине №1 имеет сложное строение, обусловленное седиментационными наложенными неоднородностями. Седиментационные неоднородности связаны с изменением по разрезу в осадках глинистого, кремнистого, карбонатного, органогенного вещества (Ушатинский, Зарипов, 1978). В результате в разрезе исследуемой скважины наблюдается чередование четырех толщ с разным литологическим составом, представленных глинисто-карбонатно-битуминозными породами, глинисто-кремнисто-битуминозными породами, глинисто-битуминозными породами и битуминозными аргиллитами (рис. 1). По соотношению емкостных и фильтрационных параметров подсвита характеризуется поровотрещинными и трещинными типами коллекторов. В подсвите отмечается многочисленное число радиолярий, аммонитов, раковин двустворок, а также углисто-растительного детрита. Породы сильно обогащены пиритом, а также фосфатами, сульфидами и другими аутигенными минералами.

Рис. 1. Схематический литологический разрез нижнетутлеймских отложений в разрезе скважины №1: 1 – глинисто-карбонатно-битуминозные породы; 2 – глинисто-кремнисто-битуминозные породы; 3 – глинисто-битуминозные породы с двумя терригенными прослоями в подошвенной части; 4 – аргиллиты битуминозные

По содержанию и распределению органического вещества нижнетутлеймская подсвита в пределах исследуемого района относится к красноленинскому типу разреза (Браду-чан и др., 1986). Породы характеризуются высокими концентрациями ОВ, повышенными значениями кажущегося сопротивления, а также высокими значениями естественной радиоактивности. Естественная радиоактивность пород, фиксируемая на кривых ГК, обусловлена главным образом изотопами урана (U238), тория (Th232) и калия (К40), причем наибольшая доля обеспечена вкладом урана.

По геохимической характеристике ОВ нижнетутлеймской подсвиты относится к смешанному сапропелево-гумусовому типу с доминированием сапропелевой составляющей. Содержание органического углерода (Сорг) изменяется от 3 до 15 % при среднем значе- нии 6,9 %. По пиролитическим данным породы обладают богатым генерационным потенциалом. Так, параметр, характеризующий остаточный потенциал (S2), достигает 47 мг/г и оценивается в целом как «хороший», а в отдельных прослоях – «превосходный». Температура максимального выхода УВ (Tmax) изменяется от 449 до 460°C, что соответствует ка-тагенетической зрелости пород на подстадии МК2 (Вассоевич, 1976). На высокую генерационную способность отложений указывает и величина нефтегенетического потенциала (HI), достигающая 600 мг УВ/г Сорг.

По результатам комплексной литологогеохимической изученности подсвита относится к нефтематеринской с высоким генерационным потенциалом. В то же время нижнетутлеймская материнская свита – это толща с возможной промышленной генерацией углеводородов, в которой плотность содержания ОВ в породах более 1 млн т/км2 (Ларская, 1983; Карасева, 2009). В связи с этим была проведена оценка прогнозных ресурсов сланцевой нефти в нижнетут-леймской свите.

Реконструкция содержания органического углерода по данным керн-ГИС

Оптимальным методом оценки ресурсов сланцевой нефти можно считать объемногенетический, т. к специальных общепринятых методов в настоящее время не разработано. Содержание С орг считается одним из важнейших подсчетных параметров, используемых в данном методе, представительность данных о его содержании в породе, полученных аналитическими методами, существенно ограничивается неполнотой и вы-борочностью отбора керна. Для полной реконструкции распределения С орг в разрезе нижнетутлеймской подсвиты с учетом бес-керновых интервалов был использован метод его реконструкции по ГК. Изучением влияния радиоактивности на содержание С орг в высокоуглеродистых породах с середины прошлого века занимались как иностранные исследователи (Schmoker, 1981; Fertl, Rieke, 1980), так и отечественные (Плуман, 1971; Хабаров и др., 1989; Юдович, Кетрис, 1994).

Основным результатом изучения радиоактивности баженовской свиты следует счи- тать вывод о приуроченности урана к органическому материалу в условиях восстановительной среды. В работах (Гурари, Матвиенко, 1980; Гурари и др., 1988) установлена связь содержания органического углерода с общей радиоактивностью пород свиты. Было показано, что уран распределен в породах свиты неравномерно, его максимальные концентрации приурочены к локальным скоплениям ОВ.

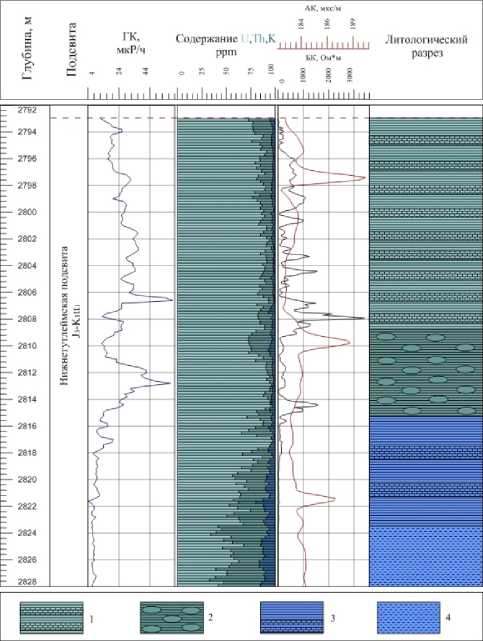

Для выявления зависимости содержания С орг от показаний ГК в отложениях нижне-тутлеймской подсвиты скважины №1 был проведен корреляционный анализ. В процессе расчета использовался двойной разностный параметр (ΔIγ) по ГК, исключающий погрешности, связанные со скважинными условиями (плотностью промывочной жидкости, диаметром скважины, типом прибора ГК, положением прибора в скважине, толщиной обсадной колонны и др.). По результатам корреляционного анализа установлена зависимость, которая описывается линейным уравнением С орг = 4.52+11.30∙ΔIγ. Оценка коэффициента корреляции между С орг и ΔIγ равна 0,74 при относительной ошибке 28%.

Рис. 2. Каротаж содержания органического углерода в разрезе скважины №1 по данным корреляционного анализа

При малых объемах выборки оценка значимости коэффициента корреляции выполнялась с использованием t-критерия Стьюдента. Полученный коэффициент является статистически значимым (t набл > t крит ).

Благодаря полученному уравнению было реконструировано содержание С орг во всем интервале нижнетутлеймской подсвиты. Средняя концентрация С орг составила 7,94 % (рис. 2). Приведенные результаты корреляции могут быть использованы и для других скважин, вскрывших нижнетутлеймские отложения Елизаровского прогиба.

Оценка ресурсного потенциала сланцевой нефти

Для расчета плотности генерации нефти (qген) такие показатели, как коэффициент генерации нефти (Кген), концентрация углерода в остаточном ОВ на данной стадии катагенеза (Cг), остаточная масса ОВ от исходной массы (Мост), были взяты по табличным данным для сапропелевого ОВ на стадии катагенеза МК 2 (Методическое …, 2000).

По результатам расчетов плотность генерации нефти в нижнетутлеймской подсвите составила 1,3 млн т/км2. Согласно методическим рекомендациям, К эм в главной зоне нефтеобразования составляет обычно 0,32– 0,56, для дальнейших расчетов принято среднее арифметическое значение, равное 0,44. Плотность эмиграции составила (qэм) 558,3 тыс. т/км2. Под остаточной плотностью понимается нефть, оставшаяся после эмиграции, т. е. непосредственно сланцевая нефть. Остаточная плотность (qост) составила 710,4 тыс. т/км2. Полученное значение в целом соответствует данным плотности ресурсов сланцевой нефти в продуктивных баженовских отложениях. Так, в пределах Са-лымского свода плотность ресурсов сланцевой нефти достигает 900 тыс. т/км2.

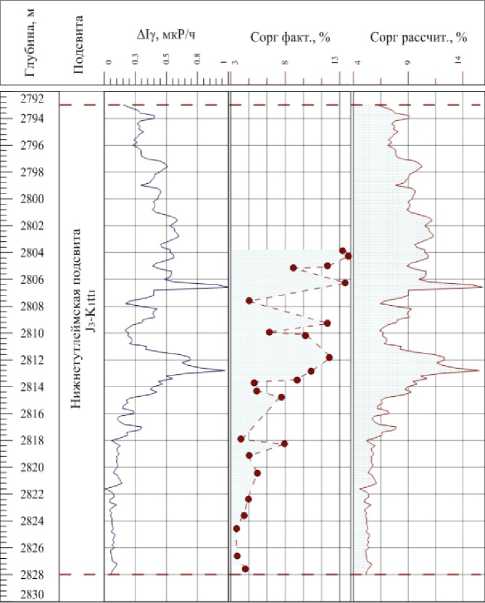

Вероятностная оценка ресурсов сланцевой нефти нижнетутлеймской подсвиты проводилась методом Монте-Карло в программном комплексе «Oracle Crystal Ball», где каждый подсчетный параметр был задан согласно определенному распределению. В результате прогнозные ресурсы представляются в виде значений Р90, Р50 и Р10, где Р90 – это минимально оцененная величина ресур- сов, подтверждающаяся с вероятностью риска 10 %; Р50 – это оптимальная или базовая величина ресурсов с вероятностью риска 50 %; Р10 – это максимально оцененная величина ресурсов с вероятностью риска 90 %.

В основу вероятностного моделирования была положена формула объемно-генетического метода. По результатам расчетов во внимание принимались оптимальные величины с вероятностью P50.

Согласно вероятно-статистической оценке по методу Монте-Карло с вероятностью P10, плотность генерации нефти (qген) составила 1,56 млн т/км2, с P50 – 1,24 млн т/км2, с P90 – 1,02 млн т/км2 (рис. 3).

Рис. 3. Вероятностная оценка плотности генерации нефти в нижнетутлеймской подсвите

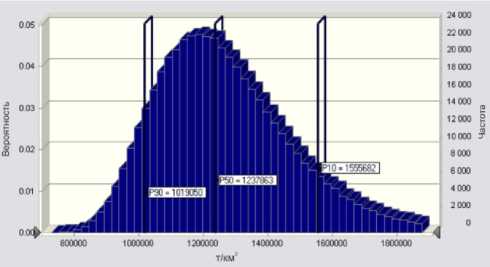

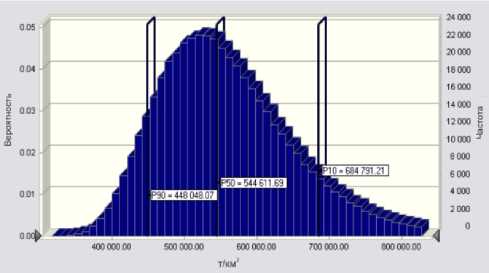

Плотность эмиграции нефти (qэм) с вероятностью P10 составила 684,8, с P50 – 544,6, с P90 – 448,05 тыс. т/км2 (рис. 4).

Рис. 4. Вероятностная оценка плотности эмиграции нефти в нижнетутлеймской подсвите

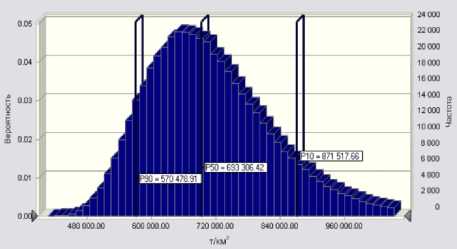

Остаточная плотность (qост) – количество сланцевой нефти – изменяется от 570,5 до 871,5 тыс. т/км2, что соответствует P90 и P10 вероятностям. При вероятности P50 остаточная плотность имеет значение 693,3 тыс.

т/км2 (рис. 5). Таким образом, полученное значение можно рассматривать на уровне залежи сланцевой нефти в промышленных масштабах в разрезе скважины №1.

Рис. 5. Вероятностная оценка остаточной плотности сланцевой нефти в нижнетут-леймской подсвите

Подтверждением развития залежи сланцевой нефти является благоприятное сочетание поисковых критериев, контролирующих нефтеносность в сланцевых толщах (Гурари и др., 1988; Lu et al., 2012). К ним относятся высокое содержание органического вещества со значительной термической зрелостью, аномально высокие пластовые давления, приуроченность нефти к трещиноватым коллекторам и др.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

-

1. Установлено, что нижнетутлеймская подсвита скважины №1 представляет собой материнскую свиту, т. е. толщу с возможной промышленной генерацией нефти, т.к. плотность содержания ОВ составляет более 1 млн т/км2.

-

2. Выявлена связь между содержанием С орг и показаниями ГК в нижнетутлеймских отложениях, описываемая уравнением С орг =4.52+11.30∙ΔIγ, которая позволила реконструировать содержание С орг в бескерно-вых интервалах и рассчитать среднее содержание в исследуемой толще.

-

3. Проведена оценка ресурсов нефти объемно-генетическим методом. Плотность ресурсов сланцевой нефти составила 710,4 тыс. т/км2, а при вероятностной оценке методом

-

4. Сделан вывод о возможном развитии залежи сланцевой нефти в промышленных масштабах в разрезе скважины №1.

Монте-Карло с вероятностью Р50 плотность ресурсов равна 693,3 тыс. т/км2.

Список литературы Оценка ресурсов сланцевой нефти нижнетутлеймской подсвиты

- Балушкина Н.С. Литофизическая типизация и нефтеносность пород баженовского горизонта в зоне сочленения Сургутского и Красноленинского сводов: автореф. канд. дис. М., 2013. 27 с.

- Брадучан Ю.В., Гурари Ф.Г., Захаров В.А. и др. Баженовский горизонт Западной Сибири (стратиграфия, палеогеография, экосистема, нефтеносность)// Тр. Ин-та геологии и геофизики СО РАН. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. Вып. 649. 216 с.

- Вассоевич Н.Б., Неручев С.Г., Лопатин Н.В. О шкале катагенеза в связи с нефтеобразованием // Горючие ископаемые: проблемы геологии и геохимии нафтидов и битуминозных пород. М.: Наука, 1976. С. 47-62.

- Гурари Ф.Г., Матвиенко Н.И. Палеогеография баженовской свиты по распределению в ней урана//Перспективы нефтегазоносности юго-востока Западной Сибири / СНИИГГиМС. Новосибирск, 1980. Вып. 275. С. 81-90.

- Гурари Ф.Г., Вайц Э.Я., Москвин В.И. и др. Условия формирования и методика поисков залежей нефти в аргиллитах баженовской свиты. М.: Недра, 1988. 199 с.