Оценка риска развития метаболического синдрома как предиктора кардиоваскулярной патологии у работников предприятия нефтедобычи

Автор: Байдина А.С., Алексеев В.Б., Носов А.Е., Ширинкина Е.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска

Статья в выпуске: 4 (4), 2013 года.

Бесплатный доступ

Результаты оценки риска развития метаболического синдрома у работников предприятия нефтедобычи показали, что профессиональную экспозицию ароматическими углеводородами необходимо рассматривать как фактор риска кардиоваскулярной патологии. Установлено, что среди работников, экспонированных ароматическими углеводородами, на 16 % больше распространенность метаболического синдрома, на 13,9 % – артериальной гипертензии. В профессиональных группах, экспонированных ароматическими углеводородами, отдельные компоненты метаболического синдрома – гиперурикемия (EF 52,33 %) и гиперлептинемия (EF 33,02 %) – и метаболический синдром в целом (EF 36,75 %) являются производственно- обусловленными. Этиологический вклад бензола и толуола в развитие метаболического синдрома составляет 4,62 %.

Ароматические углеводороды, метаболический синдром, предприятие нефтедобычи, артериальная гипертензия, гиперурикемия, гиперлептинеия

Короткий адрес: https://sciup.org/14237846

IDR: 14237846 | УДК: 613.64:

Текст научной статьи Оценка риска развития метаболического синдрома как предиктора кардиоваскулярной патологии у работников предприятия нефтедобычи

Болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смертности. Наибольшие людские потери, в том числе в трудоспособных возрастах, обусловлены заболеваниями, связанными с атеросклерозом: ишемической болезнью сердца (ИБС), цереброваскулярной болезнью (ЦВБ), артериальной гипертонией (АГ), атеросклеротическими поражениями аорты и периферических артерий.

Доля сердечно-сосудистой патологии в структуре причин временной утраты трудоспособности составляет 12 % и почти 50 % в структуре стойкой утраты трудоспособности [2]. Работающее население, подвергающееся двойной нагрузке производственных и непроизводственных факторов, рассматривается как группа риска [8].

Стратегическое значение для экономики Российской Федерации имеют предприятия нефтедобывающей отрасли. На территории нашей страны добывается свыше 18 % мирового производства углеводородов [4]. Нефтедобывающая отрасль является ключевой и для экономики Пермского края. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики среднегодовая численность работников, занятых на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, составляет 14,7 тыс. человек. Половина от общей численности работают во вредных и опасных условиях труда. У работников нефтедобывающей промышленности распространенность артериальной гипертензии составляет 43,2 %, гиперхолестеринемии – 48,3 %, ожирения –10,4 % [9].

В связи с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и по-лиэтиологичностью данной патологии актуальна оценка вклада производственных факторов в формирование риска её развития. В ряду потенциальных факторов риска в аспекте негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему работников нефтедобычи (шум, вибрация, тяжесть трудового процесса, микроклимат, освещенность) называются и различные химические вещества, присутствующие в воздухе рабочей зоны [1]. Основным и постоянным химическим производственным фактором является сумма различных углеводородов. В нефти различных типов содержится от 10 до 20 % ароматических углеводородов [8]. Традиционно большее внимание уделяется изучению влияния на сердечно-сосудистую систему работников физических, психофизиологических факторов, в то время как исследования по влиянию химических факторов малочисленны. Литературные данные по влиянию ароматических углеводородов на сердечно-сосудистую систему представлены скудно [3, 5–7, 10, 11].

Цель исследования – выделить факторы риска метаболического синдрома и определить вклад ароматических углеводородов производственной среды в развитие метаболического синдрома как предиктора кардиоваскулярной патологии у работников нефтедобывающего предприятия.

Материалы и методы . Объектом исследования являлись 242 работника предприятия нефтедобычи (цех добычи нефти и газа (ЦДНГ)), подвергающиеся производственной экспозиции ароматическими углеводородами, условия их труда и образ жизни.

Группу наблюдения составили 192 человека, которые по данным карт аттестации рабочих мест подвержены экспозиции химическими факторами. Группу сравнения составили 50 работников предприятия, у которых по данным карт аттестации рабочих мест отсутствует вероятность воздействия химического фактора. В группу наблюдения вошли операторы по добыче нефти и газа, в группу сравнения – операторы обезвоживающей и обессоливающей установки, машинисты насосных станций по закачке рабочего агента в пласт. Средний возраст работников в группе наблюдения составил 38,2±10,5 г., в группе сравнения – 37,3±10,8 г., р = 0,6. Стаж работы на предприятии в основной группе – 12,0±9,2 г., в группе сравнения – 10,6±9,3 г., р = 0,3. В исследование были включены только мужчины.

Оценка условий труда проводилась согласно Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Осуществлялся сбор, анализ и обобщение результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Оценивалось содержание химических соединений (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы) в воздухе рабочей зоны и в крови рабочих. Химико-аналитические исследования крови и проб воздуха выполнялись с помощью метода газовой хроматографии на газовом хроматографе «Кристалл-5000» на капиллярной колонке HP-FFAP длиной 50 м, диаметром 0,32 мм×0,50 µм, с детектором ионизации в пламени. Исследования крови выполнялись в соответствии с МУК 4.1.765-99 «Газохроматографический метод количественного определения ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, о,-м,-п-ксилол) в биосредах (кровь)».

Проводилось специализированное клинико-лабораторное исследование рабочих, анкетирование по оценке социальных факторов и факторов образа жизни, осмотр кардиологом с измерением окружности талии и артериального давления, лабораторные исследования (глюкоза крови, общий холестерин, триглицериды, холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), лептин и мочевая кислота крови).

Лабораторная диагностика выполнялась с помощью автоматического биохимического анализатора Konelab (Финляндия) (зав. № 21923, ФС № 2006/2924, РОСС FI.МЕ20. НО 1902, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51350-99).

Данные подвергались обработке с помощью программы Statistika 6.0 и специально разработанных программных продуктов. Количественные признаки при параметрическом распределении данных описывались с помощью среднеарифметического значения и стандартного отклонения в виде М±s , при непараметрическом – медианы и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили) в виде Me (25; 75). Нормальность распределения количественных признаков оценивалась по критерию Шапиро–Уилка. Качественные признаки описывались с помощью абсолютных значений и соответствующей частоты событий (в %). Для анализа количественных данных при их нормальном распределении использовали t -критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального, – критерий Манна–Уитни. Для сравнения качественных признаков в группах использовались критерий Пирсона хи-квадрат и критерий Фишера. Для выявления связи между изучаемыми признаками применялись корреляционные анализы по Спирмену и Пирсону. Статистическая обработка данных по оценке социальных факторов осуществлялась при помощи пакета программ SPSS 16.0 for Windows. Адекватность модели проверяли с помощью процедуры дисперсионного анализа, основанной на расчете коэффициента детерминации ( R 2). Различия считались достоверными при p ≤0,05. Сравнительную оценку вероятностной взаимосвязи между признаками в группах оценивали по отношению шансов ( OR ) и относительного риска ( RR ) с анализом 95%-ного доверительного интервала ( CI ), этиологической доли ответов, обусловленной воздействием фактора риска ( EF ).

Результаты и их обсуждение. Основными производственными факторами, воздействующими на работников, являлись шум, вибрация, тяжесть и напряженность трудового процесса, микроклимат, освещенность и химические вещества, присутствующие в воздухе рабочей зоны. Химический фактор рабочей среды был представлен суммой различных углеводородов (ароматические углеводороды и углеводороды алифа- тические предельные С1–10) – вредными веществами 2–4-го классов опасности. Исследования проб воздуха рабочей зоны на содержание химических веществ показали, что в отобранных пробах зарегистрированы отличные от ноля концентрации по исследуемым органическим соединениям – бензолу, толуолу, этилбензолу, ксилолам (табл. 1). В течение всего периода наблюдений периодически фиксировались превышения максимально разовых концентраций, но превышений среднесменных допустимых норм в пробах воздуха не было обнаружено.

По результатам аттестации рабочих мест определено, что работники групп наблюдения и сравнения отличаются классом условий труда по химическому фактору. У группы наблюдения общий класс условий труда аттестован как вредный класс условий труда (3.1), в том числе по химическому фактору (3.1). У группы сравнения общий класс условий труда аттестован как вредный класс условий труда (3.1), но по химическому фактору – допустимый (0–2.0).

В результате проведенных химико-аналитических исследований было установлено, что бензол и толуол в значимых концентрациях определялись только в крови работников группы наблюдения (табл. 2). Исследуемые ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы) во всех пробах крови фиксировались в концентрациях, статистически значимо превышающих фоновые.

Воздействие других факторов производственной среды и трудового процесса было одинаковым для обеих групп: на всех рабочих местах эквивалентные уровни общей вибрации соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96; параметры микроклимата удовлетворяют допустимому классу условий труда 2.0; тяжесть и напряженность трудового процесса на всех рабочих местах соответствуют классу 2.0; производственный шум и освещение – классу 3.1 (на всех рабочих местах регистрировались уровни шума, превышающие ПДУ на 7 дБА и показатели коэффициента пульсации с превышениями от 16 до 34 %).

Таблица 1

Содержание ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны предприятия нефтедобычи (среднесменная концентрация, мг/м3)

|

Дата |

Бензол, ПДК = 5 |

Толуол, ПДК = 50 |

Этилбензол, ПДК = 50 |

Ксилолы, ПДК = 50 |

|

Площадка насосов внешней откачки ЦДНГ № 12 |

||||

|

05.07.2011 г. |

0,0125 |

0,015 |

0,003 |

0,0043 |

|

Резервуарный парк ЦДНГ № 12 |

||||

|

05.07.2011 г. |

0,0075 |

0,0078 |

0,001 |

0,0038 |

|

Нефтенасосная ЦДНГ № 11 |

||||

|

24.04.2012 г. |

0,005 |

0,008 |

0,003 |

0,01 |

|

Кустовая насосная станция 1109 ЦДНГ № 11 |

||||

|

25.04.2012 г. |

0,007 |

0,005 |

0,005 |

0,008 |

|

Скважина ЦДНГ № 11 |

||||

|

24.04.2012 г. |

0,002 |

0,004 |

0,002 |

0,002 |

|

Дожимная насосная станция 1101 ЦДНГ № 11 |

||||

|

25.04.2012 г. |

0,011 |

0,02 |

0,004 |

0,01 |

|

Нефтенасосная ЦДНГ № 5 |

||||

|

03.05.2012 г. |

0,003 |

0,006 |

0,001 |

0,008 |

|

Кустовая насосная станция 1109 ЦДНГ № 5 |

||||

|

03.05.2012 г. |

0,003 |

0,006 |

0,002 |

0,011 |

|

Скважина оператор ЦДНГ № 5 |

||||

|

04.05.2012 г. |

0,002 |

0,004 |

0,001 |

0,004 |

|

Дожимная насосная станция 1101 ЦДНГ № 5 |

||||

|

03.05.2012 г. |

0,005 |

0,008 |

0,001 |

0,013 |

Таблица 2

Содержание ароматических углеводородов в крови (мкг/см3) в группе наблюдения, в группе сравнения и фоновые концентрации

|

Показатель |

Группа наблюдения Me (25; 75) |

Группа сравнения Me (25; 75) |

Фоновые концентрации |

p 1 |

p 2 |

|

Бензол |

0,018 (0,012; 0,03) |

0,00 (0,00; 0,003) |

0 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Толуол |

0,004 (0,001; 0,011) |

0,00 (0,00; 0,001) |

0 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Этилбензол |

0,00 (0,00; 0,003) |

0,00 (0,00; 0,005) |

0 |

<0,001 |

0,916 |

|

О-ксилол |

0,00 (0,00; 0,007) |

0,00 (0,00; 0,004) |

0 |

<0,001 |

0,855 |

|

П, м-ксилол |

0,00 (0,00; 0,006) |

0,00 (0,00; 0,003) |

0 |

0,003 |

0,948 |

П р и м е ч а н и е: p 1 - различие с фоновыми концентрациями; p 2 - межгрупповое различие.

Медико-социологическая оценка не выявила между группами наблюдения и сравнения достоверных различий по распространенности социальных факторов риска (уровень образования, уровень дохода, семейное положение), поведенческих факторов риска и негативных факторов образа жизни, p >0,05.

В обеих группах обнаружена высокая частота распространенности абдоминального ожирения: в группе наблюдения -49,4 %, в группе сравнения - 46 %, p >0,05.

В группе работников, экспонируемых ароматическими углеводородами, выявлена большая распространенность метаболического синдрома и отдельных его компонентов: 44 % - метаболический синдром; 44,2 % - артериальная гипертензия; 20 % -гипергликемия натощак; дислипидемия в виде снижения ХС-ЛПВП и повышения ХС-ЛПНП; 42 % - гиперурикемия; повышение уровня лептина в крови - маркера метаболического синдрома (p <0,05).

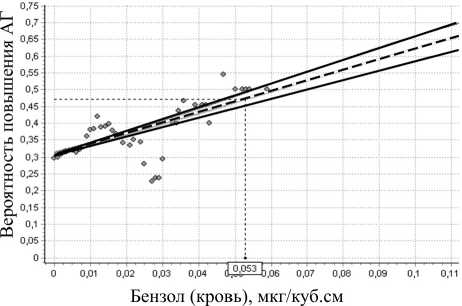

У работников, экспонируемых ароматическими углеводородами, основным ССЗ является АГ. В группе наблюдения АГ регистрировалась в 44,2 % случаев, а в группе сравнения - в 30,3 %, р = 0,048. Анализ показателя отношения шансов позволил установить достоверную связь развития АГ при увеличении в крови концентрации бензола ( R 2= 0,433; р <0,05) (рисунок).

Результаты эпидемиологического анализа показали (табл. 3), что гиперурикемию и гиперлептинемию можно считать производственно обусловленными, так как степень связи гиперурикемии и гиперлептинемии с ароматическими углеводородами высокая ( EF - 52,33 %) и средняя ( EF - 33,02 %) соответственно. Кроме того, производственно обусловленным можно считать метаболический синдром в целом ( EF - 36,75 %).

При гигиенической оценке воздействия ароматических углеводородов производственной среды показано, что бензол и толуол, присутствующие в воздухе рабочей зоны, даже в концентрациях, не превышающих среднесменные допустимые нормативы, вносят свой вклад в развитие производственно обусловленного метаболического синдрома у рабочих нефтедобывающего предприятия - EF 1,72 % и 2,9 % соответственно. Определено, что бензол, и толуол усиливают воздействие традиционных факторов риска метаболического синдрома у рабочих нефтедобывающего предприятия.

Выводы. Метаболический синдром как предиктор патологии сердечно-сосудистой системы у работников, экспонированных ароматическими углеводородами, характеризуется выраженными нарушениями

Рис. Зависимость вероятности развития АГ от содержания бензола в крови; R 2 = 0,433; р <0,05

липидного, углеводного и пуринового обменов, повышением уровня лептина в крови. Такой компонент метаболического синдрома, как АГ, имеет высокую распространенность. Распространенность метаболического синдрома и его компонентов выше в профессиональных группах, экспонируемых ароматическими углеводородами (доля работников с метаболическим синдромом больше на 16 %, с гипергликемией натощак - на 12 %, с АГ - на 13,9 %), при отсутствии различий по социальным и поведенческим факторам риска. Результаты эпидемиологического анализа выявили высокую и среднюю степень связи между содержанием ароматических углеводородов в крови работников и метаболическим синдромом ( OR = 2,04, EF - 36,75 %), а также отдельными его компонентами (гиперлептине-мия: OR = 1,89, EF - 33,02 %; гиперурике-мия: OR = 5,48, EF - 52,33 %). Этиологический вклад бензола и толуола в развитие метаболического синдрома составляет порядка 5 %.

Таблица 3

Эпидемиологические показатели степени причинно-следственной связи метаболического синдрома и его компонентов с содержанием ароматических углеводородов в крови работников

|

Нарушение здоровья |

OR (95 % C i) |

RR (95 % CI) |

EF (%) |

Степень связи нарушений здоровья с работой |

|

Повышение содержания в крови лептина |

1,89 (1,03-3,9) |

1,49 (0,95-2,35) |

33,02 |

Средняя |

|

Повышение содержания в крови мочевой кислоты |

5,48 (2,87-10,50) |

2,10 (1,58-2,78) |

52,33 |

Высокая |

|

Метаболический синдром |

2,04 (1,1-4,23) |

1,58 (1,02-2,52) |

36,75 |

Средняя |

Таким образом, полученные данные подтверждают производственную обусловленность метаболического синдрома, являющегося предиктором развития сердечно- сосудистых заболеваний (АГ, ИБС, ЦВБ), и свидетельствуют об ароматических углеводородах как производственном факторе риска кардиоваскулярной патологии.

Список литературы Оценка риска развития метаболического синдрома как предиктора кардиоваскулярной патологии у работников предприятия нефтедобычи

- Заболевания сердечно-сосудистой системы у рабочих основных профессий нефтедобывающей промышленности/Г.Г Гимранова и др.//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. -2009. -№ 1. -С. 68-72.

- Измеров Н.Ф., Сквирская Г.П. Условия труда как фактор риска развития заболеваний и смертности от сердечно-сосудистой патологии//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. -2005. -№ 2. -С. 14-20.

- Измеров Н.Ф. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство/под ред. Н.Ф. Измерова, Э. И. Денисова. -М.: Тровант, 2003. -448 с.

- Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтедобывающая промышленность России//Бурение и нефть. -2011. -№ 4. -С. 3-8.

- Кончаловская Н.М. Сердечно-сосудистая система при действии профессиональных факторов. -М.: Медицина, 1976. -254 с.

- Мосин Л.M., Астахова З.Т. Влияние «техногенных» химических факторов на основные показатели функции сердца//Кардиология. -1995. -№ 11. -С. 54.

- Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Землянова М.А. Гигиеническая индикация последствий для здоровья при внешнесредовой экспозиции химических факторов/под ред. Г.Г. Онищенко. -Пермь: Книжный формат, 2011. -532 с.

- Российская энциклопедия по медицине труда/под ред. Н.Ф. Измерова. -М.: Медицина, 2005. -653 с.

- Уразаева Э.Р. Состояние сердечно-сосудистой системы у рабочих нефтедобывающей промышленности//Проблемы гигиенической безопасности и управления факторами риска для здоровья населения: матер науч.-практ конф. -Н. Новгород, 2004. -С. 301-303.

- Kotseva K., Popov T. Study of the cardiovascular effects of occupational exposure to organic solvents//Int. Arch. Occup. Environ. Health. -1998. -Vol. 71. -P. 87-91.

- Kristensen T.S. Cardiovascular diseases and the work environment. A critical review of the epidemiologic literature on chemical factors//Scand. J. Work Environ. Health. -1989. -Vol. 15. -P. 245-264.