Оценка сбалансированности развития социо-эколого-экономических региональных систем

Автор: Алферова Т.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 2 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению тенденций развития региональных систем посредством оценки сбалансированности экономической, социальной и экологической подсистем с помощью «окна устойчивого развития» (SuWi). Суть метода заключается в определении минимальных социальных и максимальных экологических границ, обусловливающих «ширину окна», в пределах которого должен происходить экономический рост региона, оцениваемый по величине ВРП. Помимо сбалансированности метод также позволяет анализировать динамику социальных и экологических границ во времени. Все это способствует обоснованию управленческих решений в области устойчивого развития регионов. Расчет производился на основе статистических данных Пермского края и Свердловской области за период 2015-2021 гг. Анализ динамики пределов SuWi по показателям среднедушевых денежных доходов населения и выбросов загрязняющих веществ свидетельствует об отсутствии окна устойчивого развития в Пермском крае. В Свердловской области оно существует, однако реальный темп роста ВРП ниже минимального порога SuWi, следовательно, не способствует обеспечению благополучия в социальной сфере. При этом выбросы вредных веществ достаточно велики для таких низких темпов экономического роста. По уровню занятости населения и уровню заболеваемости окно устойчивого развития в Пермском крае также отсутствует. При этом между занятостью и ВРП наблюдается отрицательная корреляция. Темп роста экономики Пермского края обеспечивает достаточный уровень жизни только для работающих граждан. В целом выявление характера и причин дисбалансов в развитии социо-эколого-экономических систем регионов повышает обоснованность решений в данной сфере и вписывает их в парадигмальный контекст, чего не было предусмотрено в методиках, решающих аналогичные задачи.

Устойчивое развитие, регион, сбалансированность развития, окно устойчивого развития, врп

Короткий адрес: https://sciup.org/147250708

IDR: 147250708 | УДК: 332.05 | DOI: 10.15838/ptd.2025.2.136.4

Текст научной статьи Оценка сбалансированности развития социо-эколого-экономических региональных систем

Устойчивое развитие выбрано современным обществом в качестве основной модели выживания в условиях непрекра-щающихся экономических и политических кризисов, усугубляющегося социального неравенства, экологических и климатических угроз и прочих вызовов, потрясающих планету на протяжении последних десятилетий. С этой точки зрения устойчивое развитие – способность социо-эколого-экономических систем «адаптироваться или трансформироваться в ответ на незнакомые, неожиданные события и экстремальные потрясения» (Folke et al., 2016, p. 41). Значительное число шагов, предпринятых в академических, политических и общественных кругах за более чем полувековую историю концепции устойчивого развития, к настоящему времени принесло недостаточные результаты. В частности, общий прогресс в достижении 17 целей устойчивого развития (ЦУР) как основных целевых показателей устойчивого развития, взятых на себя 193 странами – членами ООН в 2015 году как «план действий для людей, планеты и процветания»1, немногим превышает 86%. Так, в рейтинге общей эффективности, определяемой с помощью индекса ЦУР, лидером в 2024 году стала Финляндия (86,3%), второе место занимает Швеция (85,7%), третье место принадлежит Дании (85%). Российская Федерация занимает в данном рейтинге 56 место из 166 стран с индексом ЦУР, равным 73,1%2. При этом полностью в стране достигнуты только две цели (ЦУР 1, ЦУР 17), умеренное улучшение имеется в отношении восьми ЦУР (3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11), стагнация наблюдается в продвижении к ЦУР 2, ЦУР 7, ЦУР 12, ЦУР 14, ЦУР 15, ЦУР 16, снижение отмечается в достижении ЦУР 13.

Для того чтобы устойчивое развитие из приверженности и намерений действитель- но стало результатом изменений, необходимых для обеспечения экономического роста при соблюдении социальной справедливости и сохранении природной среды, необходимо, чтобы у лиц, принимающих решения, было четкое видение как модели желаемого будущего, так и шагов поэтапного продвижения к нему. При этом, как отмечают Й. Броман и К.-Х. Роберт, многие проблемы, по сути, являются симптомами, коренящимися в нескольких основных причинах и механизмах разрушения экологических и социальных подсистем, непонимание которых приводит к недооценке истинного масштаба проблем, как следствие – к отсутствию импульса к безотлагательности действий (Broman, Robèrt, 2015). Помимо этого, требуется конкретная методологическая и методическая поддержка оценки различных вариантов решений на предмет их способности служить ступеньками на пути к более устойчивому развитию социо-экологоэкономических систем.

Все это обусловило появление значительного числа моделей устойчивого развития, представленных в разное время учеными, аналитиками, организациями и пр., направленных на лучшее понимание сути устойчивого развития, на описание путей решения проблем, на распознавание концепций, на изменение подходов к мышлению, на формирование ценностей3 и др. (Barbier, 1987; Munasinghe, 1992; Lozano, 2008; Вroman, Robèrt, 2015; Folke et al., 2016; Jovovic et al., 2017; Raworth, 2017; Martinez-Alier, 2018; Thakshila Ruvini Herath, 2019; Saunders, Luukkanen, 2022 и др.). Основные содержательные модели устойчивого развития (модель перекрывающихся кругов, модель трех столпов, модель концентрических слоев и др.), приведенные в данных научных исследованиях, были подробно рассмотрены нами ранее (Алферова, 2022). Здесь же отметим, что, несмотря на многообразие подходов, устойчивое развитие имеет достаточно устоявшийся набор характеристик, признаваемых большинством авторов, независимо от их точки зрения на истоки возникновения, закономерности функционирования, механизмы обеспечения и т. д. К таким ключевым характеристикам можно отнести взаимное влияние экономической, социальной и экологической сфер или подсистем, динамику (изменение системы во времени), учет интересов нынешних и будущих поколений, необходимость нормативной или оценочной основы потребностей и ограничений. Кроме того, важно отметить, что практически все подходы можно подразделить по парадигмальному основанию на две группы: 1) модели, сформированные в рамках антропоцентрической или утилитарной парадигмы, рассматривают устойчивое развитие как соотношение равных по своему значению составляющих; 2) модели, описанные на основе биосферной парадигмы, считают развитие экономической и социальной сфер устойчивым, если они не превышают емкости биосферы.

Взаимодействие указанных характеристик наиболее точно, по нашему мнению, описывается (объясняется) с точки зрения сбалансированности. Так, в случае если под устойчивым развитием понимается взаимодействие трех равновеликих подсистем (экономической, экологической, социальной), то сбалансированность проявляется именно в этом равенстве, в то время как его нарушение говорит о дисбалансе в ту или иную сторону. В случае если функционирование экономической и социальной сфер ограничено емкостью биосферы, сбалансированность проявляется в соотношении социально-экономического роста и разрушения природной основы. Если речь идет о внутрипоколенном равенстве, то сбалансированность должна проявляться в распределении доходов между богатыми и бедными странами, регионами, группами людей и т. п. В контексте сбалансированности также целесообразно рассматривать соотношение региональных, национальных и глобальных интересов и вызовов. Если объектом изучения выступает межпоколенное равенство, сбалансированность интересов нынешних и будущих поколений проявляется в возможности удовлетворять свои потребности без ущемления возможностей других поколений также удовлетворять свои потребности.

В связи с этим независимо от подхода к описанию и изучению устойчивого развития важно определить или найти меру сбалансированности, наиболее подходящую с точки зрения цели конкретного исследования и требующую подбора или разработки соответствующего инструментария.

Как известно, и самое распространенное определение устойчивого развития, и основные документы, закрепляющие его ключевые принципы на глобальном уровне, имеют биосферный контекст4. В национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России также отмечено, что «социально-экономические механизмы должны учитывать иерархическую структуру биосистем и соответствовать пространственным масштабам объектов сохранения – популяций, видов, сообществ, экосистем и их территориальных комплексов»5. Это касается и регионов, в частности: «Устойчивое развитие территории – это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений»6. С учетом сказанного инструменты управления и оценки устойчивого развития также должны опираться на биосферную парадигму. Исходя из этого, целью исследования является подбор инструментов для оценки сбалансированности развития региональных социо-эколого-экономических систем как способа обоснования управленческих решений в области устойчивого развития регионов.

Новизна исследования заключается в оценке сбалансированности развития регионов посредством измерения «окна устойчивого развития», позволяющего формировать региональную политику в рамках биосфероцентрической парадигмы развития сообразно существующим основополагающим документам. Апробация инструментария проводилась на примере двух регионов Уральского экономического района: Свердловской области и Пермского края. Данные регионы в 2024 году разработали новые стратегии социальноэкономического развития7 в соответствии с Указом Президента РФ от 20 июля 2020 года № 474 «О национальных приоритетах развития Российской Федерации на период до 2030 года», а затем Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Эти стратегии, с одной стороны, должны являться продолжением сложившейся региональной политики, с другой – иметь более актуальный инструментарий для оценки и корректировки политики устойчивого развития, в большей степени соответствующий современным представлениям о его сути.

Материалы и методы

Несмотря на то, что вопрос, связанный с обоснованием решений в области политики устойчивого развития с учетом сбалансированности, не нашел широкого отражения в российской научной литературе, в зарубежных источниках описан ряд методов, разработанных специально для этих целей (табл. 1) .

В результате последовательного применения SUMMA, MUSIASEM и ASA акторы получают ряд важных показателей эффективности, их динамики, потенциала улучшения и прочих аспектов. Однако использование этих инструментов на уровне региона затруднено вследствие отсутствия большого числа статистических данных по устойчивому развитию в разрезе регионов.

Еще раз отметим: поскольку основополагающие документы об устойчивом развитии глобального, национального и регионального уровней изложены в контексте биосфероцентрической парадигмы, следовательно, и оценивать сбалансированность развития региона необходимо в этой же парадигме, т. е. экономическое и социальное развитие должно оставаться на уровне, не превышающем экологические возможности региона. Здесь важно учитывать не только текущую ситуацию, предшествующие и будущие тренды развития, но и его пределы. В качестве количественного подхода к анализу пределов целесообразно использовать метод SuWi ( Sustainability Window / «Окно устойчивого развития» ). Его идея заимствована из структуры расширенного анализа устойчивости ( ASA ) (Saunders, Luukkanen, 2022) для количественного описания механизмов функционирования экономики по модели «Пончик» К. Раворт (Raworth, 2017), где между социальным фундаментом, защищающим от критических человеческих лишений (голода, нищеты, болезней, неравенства и др.), и экологическим потолком, позволяющим избежать критических природных порогов (изменения климата, загрязнения окружающей среды, потери биоразнообразия и др.), находится безопасное и справедливое пространство для человечества, изображаемое в форме пончика (бублика или спасательного круга). Это пространство, в котором обеспечивается благополучие человека и благополучие планеты, а также соблюдается их взаимозависимость (рис. 1) .

Таблица 1. Инструменты аналитической поддержки управленческих решений в области устойчивого развития

|

Метод |

Назначение |

Ограничения |

Разработчики |

|

MuSIASEM (Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism / многомерный комплексный анализ метаболизма общества и экосистем) |

Концептуальный подход к оценке общей эффективности системы и ее компонентов разного масштаба и разных иерархических уровней. Дает возможность обобщения результатов экономического, социального, демографического, биофизического, землепользовательского анализа. Способствует проверке согласованности количественных характеристик разных сценариев в неэквивалентных описательных областях |

Существуют проблемы с переведением результатов исследования в краткую, доступную форму, не теряющую при этом строгости и чрезмерного упрощения |

М. Джампьетро, К. Маюми |

|

SUMMA (SUstainability Multimethod Multiscale Assessment / многокритериальная многомасштабная оценка устойчивости) |

Оценка, ориентированная на жизненный цикл экономикоэкологической эффективности системы. Использует множество метрик для характеристики производительности системы. Учитывает, как потребление ресурсов на начальном этапе, так и последствия образования отходов на конечном этапе |

Метод требователен к данным (>250 входных значений для каждого из временных периодов) |

С. Ульгиати, М. Раугеи, С. Барджильи |

|

ASA (Advanced Sustainability Analysis / Расширенный анализ устойчивости) |

Математическая информационная система. При наличии больших количественных данных является очень гибким инструментом, позволяющим количественно оценивать показатели устойчивого развития с различных точек зрения |

Проблема заключается в необходимости больших количественных данных отдельно по каждой сфере устойчивого развития и в формировании уравнения декомпозиции ASA |

Университет Турку, Финляндия, Центр исследований будущего: Я. Кайво-оя, Ю. Луукканен, П. Маласка и др. |

|

Составлено по: (Giampietro et al., 2000; Kaivo-oja et al., 2001; Ulgiati et al., 2006; Matthews et al., 2011; Akgun et al., 2012). |

|||

Рис. 1. Модель устойчивого развития К. Раворт

Источник: (eco nomic_model).jpg. Перевод открытой школы устойчивого развития:

Простота и ясность расчетов, способность одновременно отражать характер и динамику всех трех измерений устойчивого развития, возможность применения на региональном уровне определили востребованность этого достаточно нового инструмента у российских и зарубежных исследователей. При этом зарубежные авторы – разработчики метода (Panula-Ontto et al., 2014; Luukkanen et al., 2015; Luukkanen et al., 2018 и др.) применили его на уровне стран. Российские авторы (Дружинин, Шкиперова, 2021; Шкиперова, Курило, 2021; Фомина, 2022) адаптировали методику для регионального уровня и провели ее апробацию на примере регионов, входящих в Арктическую зону, и субъектов Северо-Западного федерального округа.

Суть метода состоит в определении минимальных социальных и максимальных экологических границ экономического роста. Их количественные значения находятся по следующим уравнениям:

SW = Экон t 1 / Экон t 0 SW = Эконt 1 / Эконt 0

ниж t 0 - 1 1 Соц 1 / Соцt 0 , Bepxt 0 - 1 1 Эколt 1 / Эколt 0 , (1)

где:

SWниж , SWверх – нижняя и верхняя границы SuWi соответственно;

Экон t 1 и Экон t 0 – экономические показатели последнего и базового годов анализируемого периода;

Соцt , Соцt , Эколt , Эколt – социальные и экологические показатели последнего и базового годов анализируемого периода соответственно (Panula-Ontto et al., 2014);

GRPt GRPt или GRPmin = — L X Соц( , GRPmax =~----X Экол(2)

Соцt t0 Эколt t0

где:

GRPmin и GRPmax – минимальный и максимальный уровни экономического роста, определяющие нижнюю и верхнюю границы SuWi соответственно;

GRP – экономический показатель по- t 1

следнего года анализируемого периода (Luukkanen et al., 2015).

Разница между минимальными и максимальными пределами в период t1–t0 опреде- ляет «ширину» окна устойчивого развития (Luukkanen et al., 2018).

Таким образом, SuWi дает возможность оценить качество экономического роста, учитывая динамику экологического и социального измерения устойчивого развития: рост экономического индикатора не должен вызывать повышения экологического и снижения социального индикаторов (Panula-Ontto et al., 2014). При этом, если относительное изменение социального индикатора превышает относительное изменение экологического индикатора, ширина окна будет увеличиваться вместе с разницей между ними. Если же изменение экологического индикатора превышает изменение социального, нижняя граница SuWi может быть выше верхней, что означает полное отсутствие окна устойчивого развития по анализируемому показателю. Чем больше таких показателей, тем дальше экономическая модель функционирования региона от устойчивого развития.

С прикладной точки зрения для формирования региональной политики важно понимать, существует ли SuWi , каковы его размеры, расширяется оно или сужается со временем? Не нарушает ли рост экономики природные пределы и достаточен ли он для обеспечения социальных потребностей населения региона? В представленной работе помимо ответов на эти вопросы указанный инструмент дает возможность анализировать показатели устойчивого развития регионов, включенные в качестве целевых в программы развития регионов, наряду с оценкой их текущего состояния, как это предусмотрено в настоящее время.

Сбалансированность развития региональных социо-эколого-экономических систем

Для апробации было выбрано по одному взаимосвязанному показателю социо-экологоэкономического развития регионов для каждой из сфер устойчивого развития (табл. 2, 3) в соответствии с национальными приоритетами развития Российской Федерации на период до 2030 года, совпадающими с приоритетами развития исследуемых регионов.

Расчет производился на основе статистических данных Пермского края и Свердловской области за период 2015–2021 гг. Для повышения качества оценки стоимостные показатели были приведены к уровню цен 2015 года.

Для обеспечения сопоставимости показатели динамического ряда были проиндексированы по отношению к показателям первого года анализируемого периода, принятым за 1,0 (табл. 4) .

Таблица 2. Значения показателей Пермского края, 2015–2021 гг.

|

Год |

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц ( Соцt ), руб. |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников ( Эколt ), тыс. т |

Валовой региональный продукт на душу населения ( Эконt ), руб. |

||

|

текущие цены |

постоянные цены 2015 года |

текущие цены |

постоянные цены 2015 года |

||

|

2015 |

31606 |

31606 |

299 |

403601,4 |

403601,4 |

|

2016 |

27749 |

26337,32 |

309 |

435823,7 |

450696,69 |

|

2017 |

28340 |

26639,85 |

311 |

474129,3 |

481167,33 |

|

2018 |

28737 |

25971,57 |

293 |

543647,6 |

547338,86 |

|

2019 |

30618 |

26899,54 |

293 |

574427,7 |

574878,68 |

|

2020 |

30237 |

25137,03 |

281 |

535037,8 |

550316,4 |

|

2021 |

32747 |

24643,5 |

275 |

677759,9 |

672890,05 |

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 3. Значения показателей Свердловской области, 2015–2021 гг.

|

Год |

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц ( Соцt ), руб. |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников ( ЭкOЛ t ), тыс. т |

Валовой региональный продукт на душу населения ( Эконt ), руб. |

||

|

текущие цены |

постоянные цены 2015 года |

текущие цены |

постоянные цены 2015 года |

||

|

2015 |

34113 |

34113 |

984 |

421100,7 |

421100,7 |

|

2016 |

34718 |

32789,95 |

906 |

487246,6 |

478161,5 |

|

2017 |

35210 |

32453,04 |

928 |

522156,2 |

501880,7 |

|

2018 |

36737 |

32567,54 |

857 |

560977,3 |

527071,7 |

|

2019 |

39095 |

33733,62 |

898 |

587781,9 |

550604,4 |

|

2020 |

37447 |

30699,88 |

784 |

584287,5 |

563097,8 |

|

2021 |

40275 |

30231,03 |

784 |

710380,8 |

653885,6 |

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 4. Данные для определения границ окна устойчивого развития

|

Год |

Пермский край |

Свердловская область |

||||

|

Соцt |

Эколt |

Эконt |

Соцt |

Эколt |

Эконt |

|

|

2015 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

2016 |

0,83 |

1,03 |

1,12 |

0,96 |

0,92 |

1,14 |

|

2017 |

0,84 |

1,04 |

1,19 |

0,95 |

0,94 |

1,19 |

|

2018 |

0,82 |

0,98 |

1,36 |

0,95 |

0,87 |

1,25 |

|

2019 |

0,85 |

0,98 |

1,42 |

0,99 |

0,91 |

1,31 |

|

2020 |

0,80 |

0,94 |

1,36 |

0,90 |

0,80 |

1,34 |

|

2021 |

0,78 |

0,92 |

1,67 |

0,89 |

0,80 |

1,55 |

Источник: составлено автором.

В соответствии с формулой 1 границы окна устойчивого развития Пермского края:

SW = 2,13; SW = 1,81;

нижt 2015 - t 2021 верхнt 2015 - t 2021

Свердловской области:

SW = 1,75; SW = 1,95.

нижt 2015 - t 2021 верхнt 2015 - t 2021

Расчеты свидетельствуют, что по выбранным показателям в Пермском крае окно устойчивого развития отсутствует. В Свердловской области такое окно существует, однако реальный темп роста ВРП (1,55) находится ниже минимального порога SuWi, следовательно, не способствует повышению благополучия в социальной сфере.

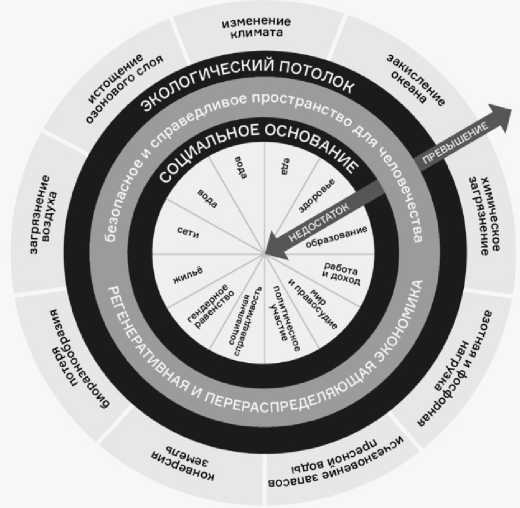

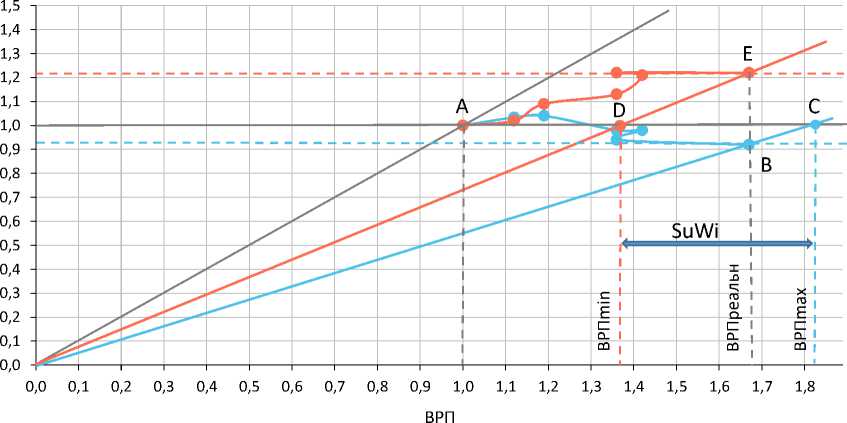

Анализ динамики пределов SuWi Свердловской области показывает слабую тенденцию к расширению окна в исследуемом периоде, при этом реальный тренд совпадал с минимальным порогом лишь в 2019 году, следовательно, только в данном году рост экономики был достаточным для достижения минимально приемлемого уровня социального обеспечения населения региона (рис. 2) .

В Пермском крае ситуация с отсутствием окна устойчивого развития по показателю среднедушевых доходов населения со временем только усугубляется (рис. 3) .

Рис. 2. Изменение ширины окна устойчивого развития Свердловской области, 2015–2021 гг.

Источник: составлено автором.

|

Среднедушевые доходы / выб 2,50 2,00 |

росы вредных веществ |

|||||||

|

1,50 |

||||||||

|

1,00 0,50 |

||||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

—•— ВРП max |

1,00 |

1,09 |

1,15 |

1,39 |

1,47 |

1,47 |

1,86 |

|

|

• ВРП min |

1,00 |

1,35 |

1,42 |

1,66 |

1,69 |

1,73 |

2,19 |

|

|

—•— ВРП реальн |

1,00 |

1,12 |

1,20 |

1,37 |

1,44 |

1,38 |

1,71 |

|

Рис. 3. Изменение ширины окна устойчивого развития Пермского края, 2015–2021 гг.

Источник: составлено автором.

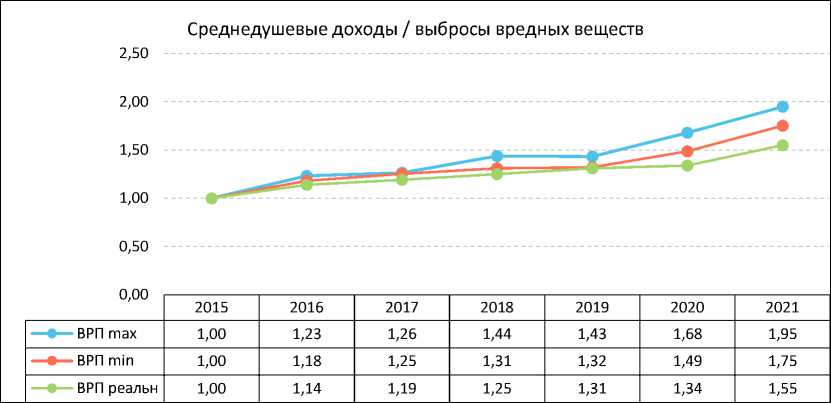

Графически окно устойчивого развития изображается в декартовой системе координат, где на оси абсцисс отображается относительное изменение экономического показателя (в нашем случае ВРП как основного показателя экономического роста региона); на оси ординат располагаются переменные, описывающие социальное и экологическое развитие (см. табл. 3). Координаты точки пересечения осей (0; 0). Далее определяется точка А с координатами (1,0; 1,0) – это точка отсчета для всех временных рядов. Через нее проводится горизонтальная линия, соответствующая уровню 2015 года (тогда все показатели были равны единице). Линия r1 соединяет точку А с началом системы координат. Линия r2 проводится через точку В, соответствующую координатам экологического показателя последнего года исследуемого периода (ось у) и реальному ВРП (ось х). Пересечение данной линии с горизонтальной линией в точке С задает верхние границы окна устойчивого развития на оси абсцисс. Аналогично строится линия r3, отражающая в точке D реальные значения социального показателя (ось у) и реального ВРП (ось х) в последнем году исследуемого периода. Ее пересечение с горизонтальной линией в точке Е задает нижний предел окна устойчивого развития (рис. 4).

Рисунок 4 наглядно отражает, что реальный ВРП Свердловской области меньше социально приемлемого уровня. При этом выбросы вредных веществ достаточно велики для таких низких темпов экономического роста.

Отсутствие SuWi для выбранного социального показателя в Пермском крае требует дальнейшего анализа сложившейся ситуации в социальной сфере еще по нескольким важным показателям (табл. 5) .

По уровню занятости населения окно устойчивого развития также отсутствует: SW = 1,82; SW = 1,81.

нижt 2015 - t 2021 верхнt 2015 - t 2021

При этом между занятостью и ВРП наблюдается отрицательная корреляция ( r = -0,67), что может быть обусловлено оттоком населения, в т. ч. высококвалифицированных кадров.

Показатель заболеваемости устанавливает нижнюю границу SuWi , равную 1,66, однако только в 2021 году. Кроме того, реальный экономический рост находился за ее пределами весь анализируемый период кроме последнего года (рис. 5) .

ВРП

Рис. 4. Границы окна устойчивого развития Свердловской области, 2021 год Источник: составлено автором.

Таблица 5. Значения социальных показателей Пермского края, 2015–2021 гг.

|

Год |

Уровень занятости населения, % |

Заболеваемость на 1000 человек населения, зарегистрированных заболеваний |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. |

Среднемесячная реальная заработная плата работников организации, руб. |

|||

|

факт. |

индекс |

факт. |

индекс |

факт. |

факт. |

индекс |

|

|

2015 |

61,8 |

1 |

984,3 |

1 |

28528 |

28528 |

1 |

|

2016 |

63,0 |

1,02 |

955,6 |

0,97 |

30651 |

29092 |

1,02 |

|

2017 |

56,2 |

0,91 |

936,7 |

0,95 |

32952 |

30975 |

1,09 |

|

2018 |

56,2 |

0,91 |

938,6 |

0,95 |

35802 |

32357 |

1,13 |

|

2019 |

54,8 |

0,89 |

930,0 |

0,94 |

39210 |

34448 |

1,21 |

|

2020 |

55,1 |

0,89 |

871,4 |

0,89 |

41958 |

34881 |

1,22 |

|

2021 |

56,5 |

0,91 |

986,5 |

1,00 |

46267 |

34818 |

1,22 |

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики.

|

Заболеваемость / выбросы вредных веществ 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 |

||||||||

|

0,40 0,20 |

||||||||

|

, |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

—•— ВРП max |

1,00 |

1,08 |

1,15 |

1,38 |

1,45 |

1,45 |

1,81 |

|

|

—•— ВРП min |

1,00 |

1,15 |

1,25 |

1,42 |

1,51 |

1,54 |

1,66 |

|

|

—•— ВРП реальн |

1,00 |

1,12 |

1,20 |

1,37 |

1,44 |

1,38 |

1,71 |

|

Рис. 5. Динамика окна устойчивого развития Пермского края (заболеваемость), 2015–2021 гг.

Источник: составлено автором.

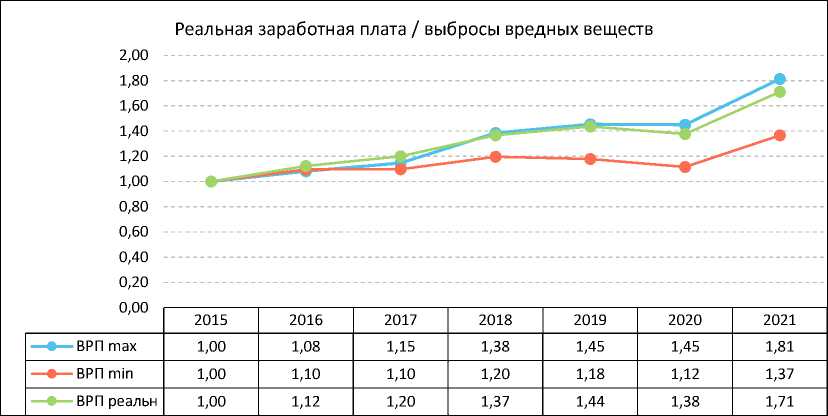

Показатель среднемесячной реальной заработной платы в 2021 году имеет наилучшие результаты из всех выбранных показателей в определении ширины окна устойчивого развития (рис. 6) .

В этом случае темп роста экономики обеспечивает достаточный уровень жизни работающих граждан, что также выражается в наличии корреляции между данными показателями ( r = 0,90). При этом выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются ( r = -0,8). Рефлексивная оценка, или «обратное прогнозирование» (Luukkanen et al., 2019), показало, что данный тренд наметился ближе к концу 2017 года и постепенно улучшался к 2021 году (рис. 7) .

Аналогично следует оценивать взаимодействие других показателей социальноэкономического развития регионов как в статике, так и в динамике. В целом представленная методика позволяет оценить сбалансированность развития в контексте биосферного подхода и способна отражать качество управления устойчивым развитием региона на основе сбалансированности.

Заключение

Таким образом, в статье были определены тенденции развития региональных систем посредством оценки сбалансированности экономической, социальной и экологической подсистем для повышения

• Выбросы • Зарплата

Рис. 6. Границы окна устойчивого развития Пермского края, 2021 год Источник: составлено автором.

Рис. 7. Динамика окна устойчивого развития Пермского края (реальная заработная плата), 2015–2021 гг.

Источник: составлено автором.

обоснованности управленческих решений в данной сфере. Поскольку ключевые документы об устойчивом развитии глобального, национального и регионального уровня рассматривают его в контексте биосфероцентрической парадигмы, то и оценивать сбалансированность развития региона необходимо в этой же парадигме. При этом выявлять характер и причины дисбалансов в развитии социо-эколого-экономических систем региона нами было предложено на основе расчета «окна устойчивого развития» (SuWi) путем определения минимальных социальных и максимальных экологических границ экономического роста. Апробация метода проводилась на примере статистических данных Свердловской области и Пермского края. В ходе исследования социальную сферу характеризовали среднедушевые денежные доходы населения, экологическую – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, социальную – валовой региональный продукт на душу населения. Результаты произведенных расчетов свидетельствуют об отсутствии окна устойчивого развития по выбранным показателям в Пермском крае. Выявлено, что в Свердловской области окно устойчивого развития имеется, однако реальный темп роста ВРП находился ниже минимального (социально приемлемого) порога SuWi. При этом выбросы вредных веществ достаточно велики для таких низких темпов роста. С помощью расчета SuWi по другим социальным показателям Пермского края (уровень занятости населения, заболеваемость на 1000 человек населения, среднемесячная реальная заработная плата работников организаций) также была выявлена несбалансированность экономического роста, выражающаяся в непропорционально высоком росте экологических показателей и недостаточно высоких темпах роста социальных показателей. И чем больше таких показателей, тем дальше экономическая модель функционирования исследуемых регионов находится от устойчивого развития. В этом заключается практическая значимость предложенного нами подхода, поскольку результаты оценки устойчивого развития используются как основа для разработки и корректировки региональной политики в данной сфере.