Оценка сетевых форм взаимодействия участников образовательного рынка

Автор: Шиндина Татьяна Александровна

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Одной из наиболее острых проблем современного этапа социально-экономического развития является дефицит кадров высокой квалификации. В Указе Президента РФ «О национальных целях развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» в числе ключевых задач обозначена реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально-ответственной личности. Инструментами, способствующими ее решению, могут быть образовательные программы, реализуемые участниками сетевых партнерств. Целью исследования является выявление наиболее эффективных и перспективных сетевых форм взаимодействия участников образовательного рынка, реализующих образовательные программы, в контексте их соответствия движущим силам образовательного рынка. В статье рассмотрены методологические и практические аспекты оценки сетевых форм взаимодействия в образовании. В основу исследования положены принципы системного подхода и общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез, моделирование). Для обработки данных применялся когнитивный анализ причинно-следственных связей партнерских взаимоотношений организаций, реализующих образовательные программы. В качестве источников эмпирического материала использованы документы, описывающие опыт участников реализации сетевых образовательных программ. Определены основные формы сетевого взаимодействия; идентифицированы движущие силы (драйверы) образовательного рынка и обусловленные ими критерии оценивания сетевых партнерств в образовании. Проведенные расчеты позволили заключить, что в наибольшей степени движущим силам образовательного рынка отвечает сетевая форма взаимодействия, где субъектами являются образовательная организация и бизнес-структура (корпорация). Полученные результаты могут быть использованы при планировании образовательных проектов, реализуемых в сетевой форме, разработке мер государственной образовательной политики, региональных и муниципальных целевых программ в сфере образования.

Сетевые формы взаимодействия, сетевые образовательные партнерства, сетевые образовательные программы, участники образовательного рынка, движущие силы

Короткий адрес: https://sciup.org/147247557

IDR: 147247557 | УДК: 378.016 | DOI: 10.14529/ped250110

Текст научной статьи Оценка сетевых форм взаимодействия участников образовательного рынка

Изменения институциональной среды, структуры рынка образовательных услуг, требований работодателей, появление новых технологий, иные факторы обусловили необходимость трансформации системы высшего образования, поиска новых форм эффективной организации образовательной деятельности. Согласно ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации могут использовать сетевую форму реализации образовательных программ, сетевые взаимодействия с субъектами образовательного рынка. Субъекты, организующие образовательную деятельность в форме сетевого взаимодействия, должны располагать необходимыми интеллектуальными, кадровыми, материальными и иными ресурсами, обеспечивать доступ к ним других участников сети [18].

С одной стороны, сетевое взаимодействие позволяет получить высокий результат и повысить качество образовательных услуг. С другой – оно препятствует сохранению уникальности образовательных услуг образовательной организации-лидера, предоставляющей партнерам по сети доступ к своим разработкам, технологиям и ресурсам. Указанное противоречие и риск снижения конкурентоспособности объясняют осторожность руководителей образовательных организаций при принятии решений об участии в сетевых партнерствах.

Тем не менее сетевая форма, обеспечивающая доступность уникальных ресурсов и возможностей, используется все активнее. Важнейшей характеристикой сетевого взаимодействия становится не просто расширение, а формирование нового образовательного пространства с новыми характеристиками [2, 17].

Обзор литературы

Начиная с 1980-х гг. вопросам изучения сетевого взаимодействия, его преимуществ, моделей и методов было посвящено значительное количество исследований в экономике, социологии, педагогике и других науках. Так, например, широко известна «теория социального обмена» Дж. Хоманса, ключевые идеи которой изложены в работе «Социальное поведение: его элементарные нормы» [24]. Понятие «сети» глубоко исследовано в работах представителей институционального направления экономической науки (О. Уильямсоном, К. Менаром и др.) [22, 28]. У. Пауээлл в работе «Сети и хозяйственная жизнь» впервые определил сущность понятия. Ученый полагает, что сети – это формальные объединения активов или ресурсов. Сетевое взаимодействие между тремя или более участниками позволяет им извлекать выгоду из обмена. Важным является наблюдение о том, что взаимозависимые повторяющиеся взаимодей- ствия снижают необходимость в формальном контроле [13].

Сетевое взаимодействие в контексте современной образовательной парадигмы рассматривается в работах Ю.А. Конаршевского. Ученый «перенес» подходы и принципы сетевого взаимодействия из экономики в образовательную сферу. М. В. Паничкина, Е. В. Кап-люк, М.А. Масыч, М. А. Боровская, Т. В. Федосова исследуют нормативно-правовой механизм сетевого взаимодействия в образовании, а также модели его реализации (как интеграцию образовательных программ, совместно-разра-батываемых двумя и более организациями, и как реализацию образовательных программ с использованием возможностей и ресурсов партнерских образовательных организаций) [12]. Вопросы моделирования социокультурных сетей в образовательном пространстве рассмотрены Н.В. Пинчуком и М.С. Якушкиной [14]. Оценке региональных университетов в кластерно-сетевом взаимодействии посвящены исследования Г.Я. Яшевой, Ю.Г. Вайцу-новой, Е.Ю. Вардомской и др. [27].

Д.А. Сапрыгина, О.С. Сапанжа, Ю.В. Ананьина и другие авторы отмечают, что отличительными признаками и преимуществами сетевой формы взаимодействия являются междисциплинарный характер, уникальные компетенции, использование материальных и кадровых ресурсов нескольких организаций [2, 17, 18]. Сетевая форма реализации образовательных программ базируется на удовлетворении потребностей участников образовательного рынка. В случае обеспечения баланса интересов участников партнерств их взаимозависимое взаимодействие приобретает долгосрочный характер.

Несмотря на значительное количество исследований в рассматриваемом проблемном поле, многие аспекты сохраняют дискуссион-ность. В их числе – стратегический потенциал развития сетевых партнерств.

Целью исследования, результаты которого изложены в настоящей статье, является выявление наиболее эффективных и перспективных сетевых форм взаимодействия в образовании в контексте их соответствия движущим силам образовательного рынка. Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения таких задач, как: уточнение сущности понятия «сетевые формы взаимодействия субъектов образовательного рынка»; выявление форм сетевого взаимодействия, представленных в современном образователь- ном пространстве; определение декомпозиции движущих сил образовательного рынка; обоснование системы критериев и оценка сетевых форм взаимодействия в образования на основе использования математических методов и программных средств; определение наиболее эффективных и перспективных форм сетевого взаимодействия в образовании. Приращение научного знания состоит в уточнении сущности понятий, определении движущих сил образовательного рынка и их декомпозиции, определении системы критериев оценивания сетевых форм взаимодействия в образовании.

Материалы и методы

В исследовании использованы общенаучные и специальные методы. Критический анализ научных источников позволил предложить авторское определение ключевой дефиниции «сетевые формы взаимодействия в образовании». Изучение эмпирического материала позволило определить наиболее распространенные формы сетевых образовательных партнерств, идентифицировать движущие силы образовательного рынка. В качестве источников эмпирического материала использованы документы из открытых официальных источников и научные исследования различных аспектов сетевых форм взаимодействия в образовании.

Для оценки влияния движущих сил образовательного рынка на развитие сетевых образовательных программ был применен когнитивный анализ причинно-следственных связей. В середине XVII в. известный философ и математик Р. Декарт сформулировал: « cogito, ergosum » (мыслю, значит существую). Латинский корень cognito состоит из « со -» (вместе)+ « gnoscere » (знаю) [7, с. 5]. Когнитивный анализ используется в случаях, когда параметры исследуемой модели не измеримы количественнои позволяет ответить на вопрос о том, в какой степени изменение одной из составляющих повлияет на систему в целом [5, 8, 15].

Первый этап когнитивного анализа предполагает построение формальной модели исследуемого объекта, матрицы модели. На втором этапе (через пошаговый алгоритм) определяют величину суммы абсолютных значений матрицы. Алгоритм оценки структурной устойчивости модели в программе MathCAD включает следующие шаги: a) ввод матрицы исследуемой модели (B : = ); b) расчет массива собственных значений матрицы исследуемой модели (eigenvals (B) =:); с) задание переменной массива (i: = D^n); d) формирование массива абсолютных величин собственных значений матрицы исследуемой модели (Ai := |eigenvals (B)i| ); e) расчет суммы абсолютных величин собственных значений матрицы исследуемой модели (SUM =: ). Полученное в результате расчетов значение позволяет оценить степень устойчивости исследуемой модели к влиянию факторов. Если величина полученного значения стремится к нулю, то модель неустойчива. Если величина этого значения стремится к единице, то модель устойчива. Чем значительнее отклонения полученных значений от единицы, тем менее устойчива исследуемая модель. Использование рассмотренного алгоритма и возможностей программного продукта MathCAD позволили: а) построить модель воздействия факторов для различных форм сетевого взаимодействия; б) оценить соответствие сетевых форм взаимодействия в образовании движущим силам образовательного рынка; в) выявить наиболее эффективные и перспективные формы сетевого взаимодействия.

Таким образом, методы исследования соответствуют структуре поставленных задач и способствуют достижению цели исследования.

Результаты и обсуждение

Критический анализ научных источников позволил предложить авторский вариант дефиниции «сетевые формы взаимодействия субъектов образовательного рынка». В рамках настоящего исследования под таковыми понимается организационная форма реализации образовательных программ, предполагающая объединение ресурсов и усилий участников образовательного рынка (образовательных и научных центров, общественных организаций, бизнес-партнеров, государственных структур).

Анализ эмпирического материала позволил установить, что на рынке представлены различные формы (типы) сетевых образовательных партнерств [1, 6, 25]. Так, например, различают горизонтальные, вертикальные, матричные и гибридные взаимодействия. С точки зрения географического признака, представляется возможным различать международное, национальное и региональное сетевое взаимодействие. Например, международное находит отражение в «интеграционных процессах в Европе, связанных с формированием единого общеевропейского пространства высшего образования; в интеграционных процессах на пространстве ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС, направленных на поддержку и развитие деятель- ности по созданию сетевых университетов и обеспечение академической мобильности» [9, 10, 19]. Национальное сетевое взаимодействие способствует воспроизводству кадрового потенциала в стратегически важных для государства сферах деятельности. На региональном уровне его цели предполагают создание крупных территориальных научнообразовательных центров, центров дополнительного образования, региональных площадок реализации программ переподготовки, непрерывного образования, направленных на обеспечение потребностей территории в кадрах.

По объектному признаку сетевое взаимодействие можно классифицировать следующим образом: модель межвузовской кооперации; модель сетевого взаимодействия на базе крупной региональной образовательной организации; модель сетевого взаимодействия на базе научно-образовательного центра [11, 26].

По субъектному признаку сетевые партнерства подразделяются следующим образом: образовательная организация – общественная организация, образовательная организация – образовательная организация, образовательная организация – иностранная образовательная организация, образовательная организация – корпорация. Многообразие потенциальных форм сетевого сотрудничества при реализации образовательных программ предполагает необходимость определения наиболее перспективных и эффективных.

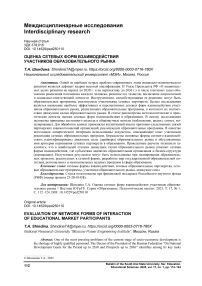

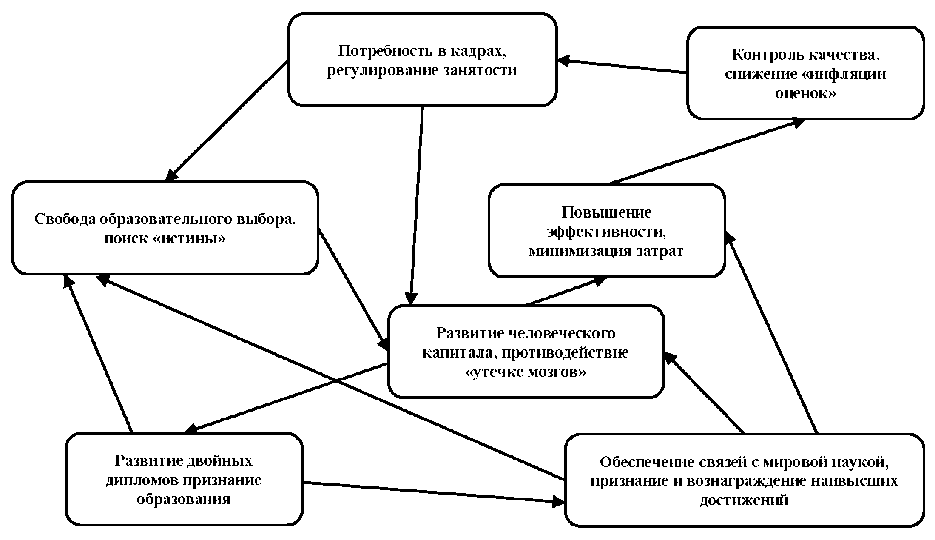

Изучение эмпирического материала позволило определить структуру факторов, оказывающих влияние на образовательную систему в целом и развитие сетевых образовательных партнёрств в частности. В рамках решения задач исследования определены декомпозиция движущих сил и направления их воздействия (рис. 1).

Оценку сетевых форм взаимодействия участников образовательного рынка целесообразно проводить во взаимосвязи с состоянием интеллектуального потенциала территории. Повышение интеллектуального потенциала и приращение человеческого капитала государства, региона, муниципального образования следует рассматривать как важнейший результат деятельности и критерий оценивания образовательных сетей [21, 23]. В высоком уровне интеллектуального потенциала и человеческого капитала территории заинтересованы бизнес, государственные структуры, социальная и образовательная сферы [29]. Обеспечение баланса интересов субъектов образовательного рынка - еще один важный критерий. Интеллектуальный потенциал и человеческий капитал – важнейшие предпосылки инновационного развития. Следовательно, сетевые образовательные партнёрства и реализуемые ими программы должны рассматриваться и оцениваться с точки зрения вклада в воспроизводство инновационного потенциала [4].

Еще одним критерием оценки сетевых форм взаимодействия участников образовательного рынка является их соответствие образовательным потребностям населения. Последние выражаются в запросах на практико-ориентированные образовательные программы. Сетевые образовательные программы также должны обеспечивать формирование компетенций, удовлетворяющих потребностям территории с учетом ее экономической специализации [3]. Развитие сетевых образовательных программ повышает степень свободы обучающихся в получении знаний, соответствующих их талантам, склонностям и потребностям. Вместе с тем возникает необходимость контроля качества образования и предотвращения «инфляции оценок».

Уникальным ресурсом, используемым участниками сетевых партнерств при реализации программ, являются передовые образовательные технологии, а результатом коллабора- ции научных и образовательных центров могут быть инновационные идеи, инновационные технологии или продукты, которые и следует расценивать как наивысшие достижения в сфере науки и образования [16]. Таким образом, способность стимулирования инновационной деятельности научно-образовательных партнерских центров - еще один критерий оценивания сетевых форм взаимодействия.

Значимым критерием оценки сетевых образовательных партнерств является их вклад в решение задачи укрепления и институционализации связей с мировым научным сообществом, распространение новейших научных знаний в академической и управленческой сферах [20].

Финансовый механизм реализации сетевых образовательных партнёрств может быть основан на привлечении государственных источников или частных инвестиций. Последний случай обусловливает неизбежность установления рыночной стоимости образовательных услуг. Зачастую это становится сдерживающим фактором и снижает доступность сетевых образовательных программ.

Оценим структурную устойчивость модели поведения участников образовательных партнерств к воздействию факторов образовательного рынка и проведем расчеты согласно алгоритму, рассмотренному выше.

Рис. 1. Субъекты образовательного рынка и движущие силы развития образовательных сетей

-

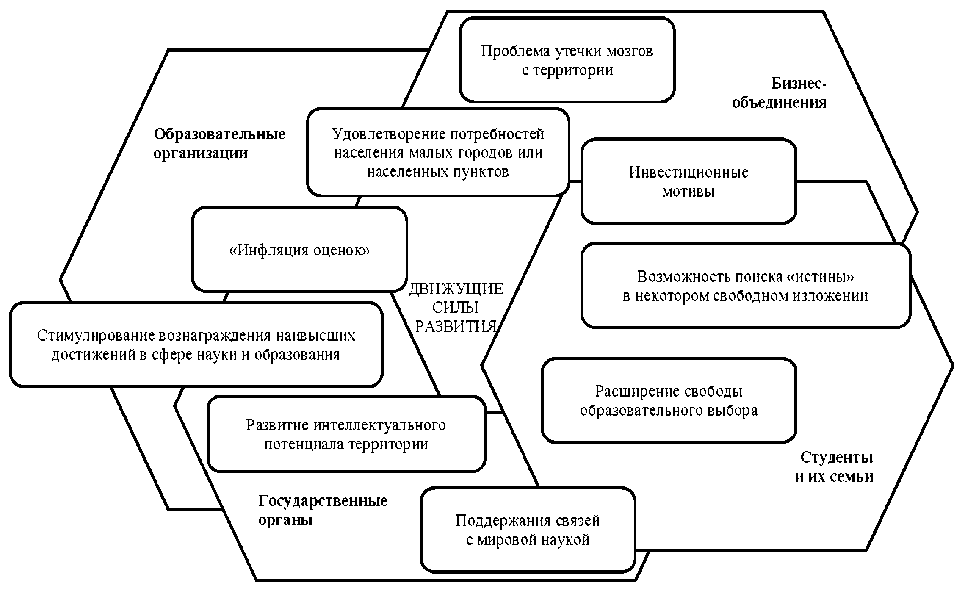

1. Модель воздействия факторов для случая «обучение без сетей и партнеров» представлена на рис. 2.

-

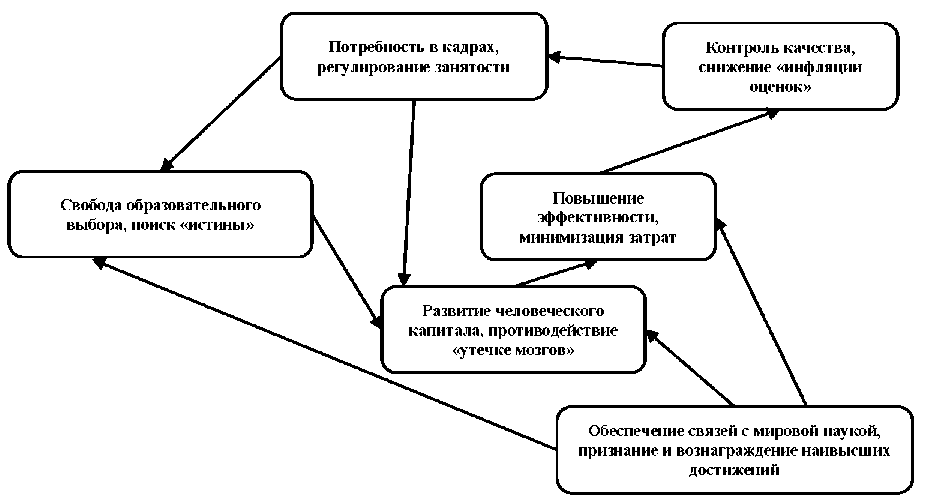

2. Рассмотрим ситуацию, когда образовательные организации реализуют классические образовательные программы, одобряемые и активно поддерживаемые общественными организациями (рис. 3). Фактор такой поддержки не изменяет (5,05 балла) устойчивости системы управления и матрицы смежности всей системы, и суммарный когнитивный

Рис. 2. Модель воздействия факторов для случая «обучение без сетей и партнеров»

Рис. 3. Модель воздействия факторов для сетевого взаимодействия типа «образовательная организации – общественная организация»

-

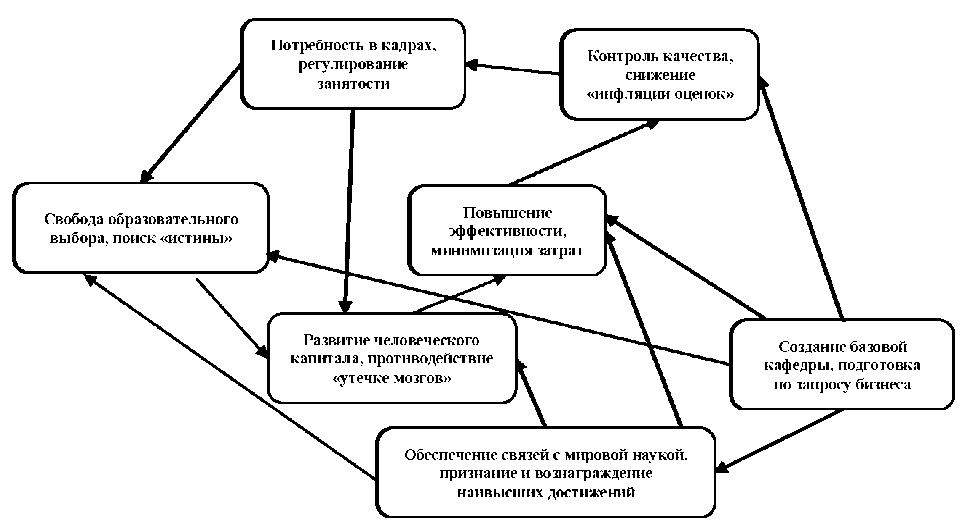

3. Рассмотрим модель воздействия факторов для сетевых программ типа «образовательная организация – иностранная образовательная организация» (рис. 4).

-

4. Согласно проведенным расчетам, степень соответствия сетевых программ типа «образовательная организация – корпорация» требованиям, обусловленным движущими силами образовательного рынка наибольшая из всех оцениваемых вариантов (рис. 5).Такая форма сетевого взаимодействия предполагает создание базовых кафедр и подготовку специалистов по запросу конкретных предприятий. Итоговое значение суммы абсолютных величин собственных значений матрицы модели составляет 3,0 балла (наилучший из всех полученных результатов). Полученный результат

Рис. 4. Модель воздействия факторов для сетевого взаимодействия типа «образовательная организация – иностранная образовательная организация»

-

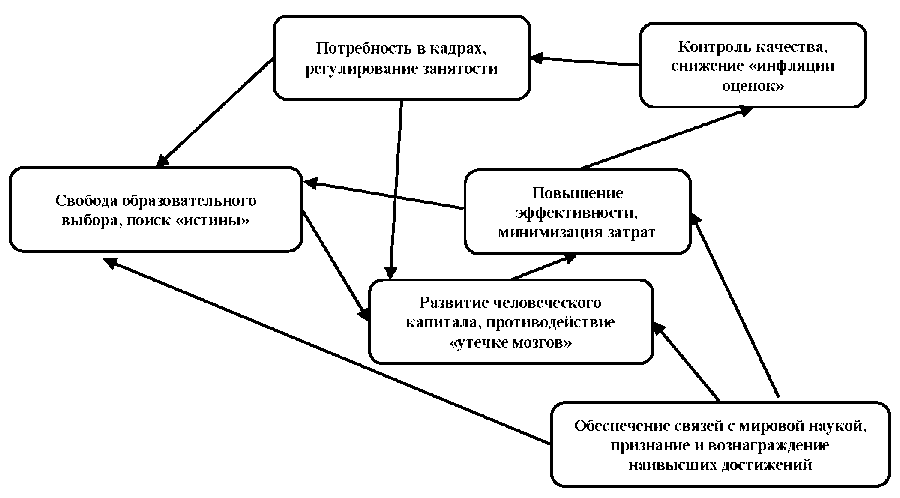

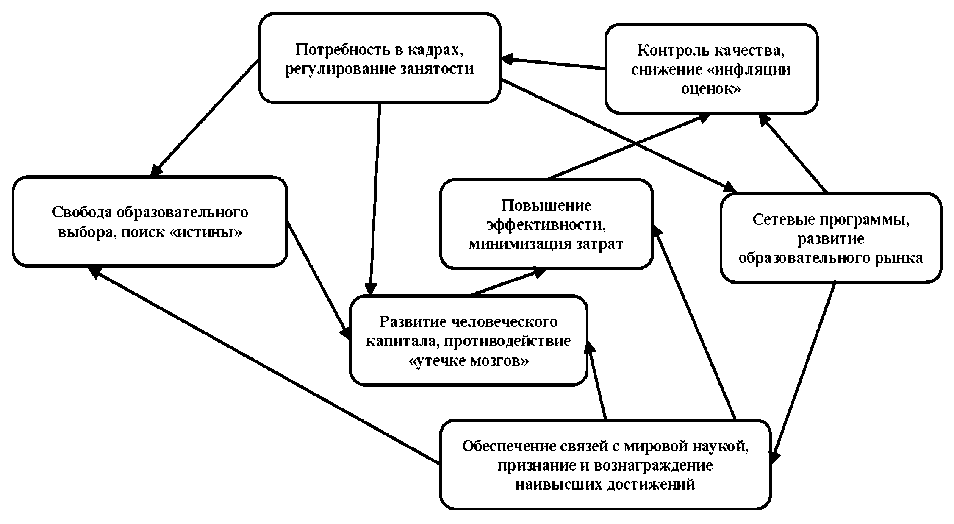

5. Проведем оценку сетевого взаимодействия типа «образовательная организация – образовательная организация» (рис. 6). Итоговое значение суммы абсолютных величин соб-

- ственных значений матрицы модели составляет 4,072 балла, что на один балл меньше, чем для сетевого взаимодействия типа «образовательная организации – общественная организация». Результаты анализа позволяют заключить, что такие партнерства обладают высоким потенциалом с точки зрения соответствия реализуемых ими образовательных программ перспективным требованиям рынка. Более

Расчеты, проведенные с использованием возможностей программного продукта MathCAD, позволили определить значение суммы абсолютных величин собственных значений матрицы исследуемой модели - 5,05 балла. Полученное значение позволяет констатировать средний уровень устойчивости. Данная форма сетевого взаимодействия может быть использована в реализации образовательных программ, не имеющих выраженной практической ориентации.

показатель данной системы равен такому же числу, как и показатель, который не оценивает вообще факторы образовательных программ, профессий и их влияние на образовательный рынок.

Проведённые расчеты показали, что фактор профессиональной поддержки не оказывает влияния на устойчивость системы управления и матрицу смежности всей системы. Итоговое значение суммы абсолютных величин собственных значений матрицы модели идентично значению показателя, при расчете которого не учитывалось влияние каких-либо факторов. Следовательно, сетевое взаимодействие, где субъектами выступают образовательные и общественные организации, не отвечает требованиям образовательного рынка, обладает низким стратегическим потенциалом. При планировании реализации сетевых образовательных программ данную форму следует оценивать как неперспективную.

Образовательные партнерства такого типа позволяют обучающимся одновременно получить документы об образовании как российского, так и зарубежного вуза. Результаты проведенных расчетов позволяют заключить, что модель образовательной программы, предполагающей выдачу «двойных» дипломов, является менее устойчивой (учитывая наличие отрицательной связи), чем другие оцениваемые варианты. Итоговое значение суммы абсолютных величин собственных значений матрицы модели составляет 6,219 балла. Таким образом, степень соответствия рассматриваемого типа сетевых программ требованиям, обусловленным движущими силами образовательного рынка, недостаточна, а стратегический потенциал рассматриваемой формы ограничен. Полученный результат отражает и современную геополитическую ситуацию. Следовательно, на этапе проектирования сетевых образовательных программ следует принять решение в пользу более эффективных форм взаимодействия.

позволяет не просто констатировать наиболее перспективную форму сетевого взаимодействия для реализации образовательных программ, он указывает на необходимость усиления интеграции образования и бизнеса.

Рис. 5. Модель воздействия факторов для сетевого взаимодействия типа «образовательная организация – корпорация»

Развитие человеческого капитала, противодействие «утечке мозгов»

Обеспечение связей с мировой наукой, признание и вознаграждение наивысших достижений

Свобода образовательного выбора, поиск «истины»

Потребность в кадрах, регулирование занятости

Сетевые программы, развитие образовательного рынка

Повышение эффективности, минимизация затрат

Контроль качества, снижение «инфляции оценок»

Рис. 6. Модель воздействия факторов для сетевого взаимодействия типа «образовательная организация – образовательная организация»

Результаты оценки сетевых форм взаимодействия в контексте соответствия движущим силам образовательного рынка

В таблице систематизированы полученные результаты проведенных расчетов.

Таким образом, в большей степени соответствуют движущим силам образовательного рынка и обладают большим потенциалом развития сетевые партнерства типа «образовательная организация – корпорация». Полученный результат соответствует актуальным трендам и вызовам рынка труда. Высокая динамика научного прогресса, цифровизация и роботизация обусловливают потребность все в новых и новых компетенциях. Разработка и реализация образовательных программ, обеспечивающих их воспроизводство, возможны при условии тесного взаимодействия образования и бизнеса.

Заключение

Проведенное исследование позволило оценить сетевые формы реализации образовательных программ в контексте их соответствия движущим силам образовательного рынка, определить наиболее эффективные и обладающие высоким стратегическим потенциалом. Было установлено, что сетевые образовательные партнерства – организационная форма, предполагающая объединение ресурсов и усилий участников образовательного рынка: образовательных и научных центров, общественных организаций, бизнес-партнеров, государственных структур.

Изучение образовательного рынка позволило выявить его движущие силы. Одним из наиболее значимых драйверов является инновационный вектор экономического развития, обусловливающий необходимость воспроизводства интеллектуального и инновационного потенциалов территории. Исследование образовательного рынка, декомпозиция движущих сил позволили обосновать критерии оценивания сетевых форм взаимодействия в образовании:

-

– вклад в обеспечение интеллектуального потенциала территории;

-

– обеспечение баланса интересов субъектов образовательного рынка;

-

– вклад в обеспечение инновационного потенциала территории;

-

– соответствие образовательным потребностям населения;

-

– формирование компетенций, удовлетворяющих потребностям территории с учетом ее экономической специализации;

-

– способность стимулировать инновационную активность партнерских центров;

-

– вклад в укрепление связей с мировым научным сообществом и распространение новейших научных знаний.

Уточнено понятие движущих сил образовательного рынка и их декомпозиции, определена система критериев оценивания сетевых форм взаимодействия в образовании. Среди инновационных теоретических результатов: построение модели воздействия факторов для различных форм сетевого взаимодействия; выявление соответствия сетевых форм взаимодействия в образовании движущим силам образовательного рынка; выявление наиболее эффективные и перспективные формы сетевого взаимодействия. Когнитивный анализ причинно-следственных связей, возможности программного продукта MathCAD, моделирование воздействия факторов для таких форм сетевого взаимодействия, как: «обучение без сетей и партнеров»; «образовательная организация – общественная организация»; «образовательная организация – образовательная организация», «образовательная организация – иностранная образовательная ор- ганизация»; «образовательная организация – корпорация» позволили установить, что наиболее эффективными и стратегически-значи-мыми являются партнерства образовательных организаций и бизнес-структур.

Результаты обладают свойствами переноса в новые условия и могут быть использованы при проектировании образовательных программ, разработке мер государственной образовательной политики, региональных и муниципальных целевых программ в сфере образования, направленных на воспроизводство человеческого и интеллектуального потенциалов территорий.

Список литературы Оценка сетевых форм взаимодействия участников образовательного рынка

- Академическая мобильность в России: нормативно-методическое обеспечение / Н.В. Семин, Ю.Д. Артамонова, А.Л. Демчук и др. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 208 с. EDN: SKGDYD.

- Ананьина, Ю.В. Образовательная среда: развитие образовательной среды в условиях сетевой кластерной интеграции / Ю.В. Ананьина, В.И. Блинова, И.С. Сергеев. – М.: ООО «Аванглион-принт», 2012. – 152 с. EDN: VUMIML.

- Волошин, А.В. Концептуальный подход к механизму формирования конкурентоспособности организаций на рынке образовательных услуг высшего образования / А.В. Волошин, Ю.Л. Александров // Фундамент. исследования. – 2017. – № 9–1. – С. 153–158. EDN: ZHVMGD.

- Волошин, А.В. Методика оценки конкурентоспособности организаций на рынке образовательных услуг высшего образования / А.В. Волошин, Ю.Л. Александров // Экономич. и гуманитар. науки. – 2017. – № 9 (308). – С. 108–118. EDN: ZXQUDR.

- Габрин, К.Э. Математическая модель взаимодействия социально-экономических и экологических систем / К.Э. Габрин, Т.Е. Мешкова, Ю.В. Румянцев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2015. – Т. 9. – № 4. – С. 51–56. DOI: 10.14529/em090408. EDN: VAVYZD.

- Киселева, М.В. Международные сетевые образовательные программы: модели реализации и принципы сотрудничества / М.В. Киселева, В.А. Погосян // Науч. мнение. – 2017. – № 1. – С. 72–77. EDN: XWUCKH.

- Когнитивный подход в управлении / З.К. Авдеева, С.В. Ковриг, Д.И. Макаренко и др. // Проблемы управления. – 2007. – № 3. – С. 2–9. EDN: HZNBFN.

- Коровин, Д.И. Когнитивный анализ управления научной деятельностью вузов / Д.И. Коровин, А.С. Мангашева // Соврем. математика и концепции инновац. математ. образования. – 2023. – Т. 10. – № 1. – С. 177–185. DOI: 10.54965/24129895_2023_10_1_177. EDN: MNZNGW.

- Костюкова, Т.А. Сетевое взаимодействие университетов как потенциал развития качества высшего образования в современных условиях / Т.А. Костюкова, О.Г. Масленникова, М.А. Отт // Науч.-пед. обозрение. – 2022. – № 4 (44). – С. 81–90. DOI: 10.23951/2307-6127-2022-4-81-90. EDN: SJFUKP.

- Краснова, Г.А. Сетевое взаимодействие вузов в мире и России: создание и развитие стратегических партнерств / Г.А. Краснова, В.А. Тесленко // Гос. служба. – 2017. – Т. 19. – № 4 (108). – С. 59–65. DOI: 10.22394/2070-8378-2017-19-4-59-65. EDN: ZJTZRT.

- Модели сетевого взаимодействия вузов при подготовке кадров высшей квалификации / М.Б. Гитман, А.Н. Данилов, В.Ю. Столбов и др. // Университет. управление: практика и анализ. – 2012. – № 3 (79). – С. 69. EDN: PBLZNJ.

- Образовательные программы с использованием сетевой формы: нормативно-правовое обеспечение и модели реализации / М.В. Паничкина, Е.В. Каплюк, М.А. Масыч и др. // Университет. управление: практика и анализ. – 2017. – Т. 21. – № 5. – С. 82–92.

- Пауэлл, У. Сети и хозяйственная жизнь / У. Пауэлл, Л. Смит-Дор // Эконом. социология. – 2003. – Т. 4. – № 3. – С. 61–105.

- Пинчук, Н.В. Моделирование социокультурных сетей в процессе формирования образовательного пространства / Н.В. Пинчук, М.С. Якушкина // Человек и образование. – 2011. – № 4. – С. 35–39.

- Пономарев, А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 186 с. EDN: UDJJFN.

- Рынок образовательных услуг дополнительного профессионального образования: особенности взаимодействия участников рынка в современных условиях / М.В. Крылова, Ю.Ю. Суслова, А.В. Волошин и др. // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 1 (138). – С. 596–601. EDN: DOSLFZ.

- Сапанжа, О.С. Проектирование сетевых образовательных программ: стратегии и технологии расширения образовательной среды / О.С. Сапанжа // Науч. мнение. – 2016. – № 11. – С. 138–142.

- Сапрыгина, Д.А. Сетевое взаимодействие в управлении организациями высшего образования и сетевые образовательные программы: типы и модели / Д.А. Сапрыгина // Менеджер. – 2023. – № 2 (104). – С. 128–137. DOI: 10.5281/zenodo.8296614. EDN: LVGDFP.

- Соболев, А.Б. Cетевая форма реализации образовательных программ: различия и типология / А.Б. Соболев // Universum: Вестник Герценов. ун-та. – 2014. – № 3–4. – С. 3–11. EDN: UHFYVH.

- Теоретические подходы к определению сущности предпринимательских сетей и сетевого взаимодействия / О.И. Матвиенко, К.А. Сарамкова, Ю.Ю. Суслова и др. // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 7 (96). – С. 738–742. EDN: YVOXWX.

- Теория и практика разработки, принятия и реализации управленческих решений в предпринимательстве: моногр. / А.Н. Асаул, В.П. Грахов, О.С. Коваль и др.; под ред. А.Н. Асаула. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. – 304 с. EDN: WBVJOR.

- Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация: пер. с англ. / О.И. Уильямсон. – СПб.: Лениздат, 1996. – 456 с.

- Управление организационными нововведениями: учебник и практикум для вузов / А.Н. Асаул, М.А. Асаул, И.Г. Мещеряков и др.; под ред. А.Н. Асаула. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. – 289 с.

- Хоманс, Дж.К. Социальное поведение: его элементарные формы (главы из книги): пер. с англ. // Соц. и гуманитар. науки. Отечеств. и зарубеж. литература. Серия 11: Социология. – 2001. – № 2. – С. 88–132.

- Хомяков, М.Б. Сети интернационализации: программы академического превосходства и сетевые университеты / М.Б. Хомяков // Университет. управление: практика и анализ. – 2016. – № 6 (106). – С. 35–43. EDN: XGTBFP.

- Шевелева, Н.А. Сетевая форма реализации образовательных программ: подведение итогов / Н.А. Шевелева, И.А. Васильев // Ежегодник рос. образоват. законодательства. – 2022. – Т. 17. – № 22. – С. 57–68.

- Яшева, Г.А. Региональные университеты в кластерно-сетевом партнерстве: оценка и развитие модели взаимодействия / Г.А. Яшева, Ю.Г. Вайлунова, Е.Ю. Вардомацкая // Изв. высш. учеб. заведений. – 2022. – № 6 (402). – С. 6–16.

- Menard, C. The Economics of Hybrid Organizations / C. Menard // Journal of Institutional and Theoretical Economics. – 2004. – No. 160 (3). – P. 345–376.

- Shindina, T.A. Organization of contract relations and structuring of modern investment – construction complexes in the region / T.A. Shindina // Journal of Applied Economic Sciences. – 2016. – Vol. 11. – No. 6. – С. 1169–1175.