Оценка скорости изменения параметров биполярного СВЧ-транзистора, работающего в высокотемпературном режиме

Автор: Федотов А.Б.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Вычислена скорость изменения топологических параметров (ширина и уровень легирования базы, коэффициент неоднородности) биполярного p-n-p-транзистора, предназначенного для работы при температурах T = [500-700] K. Выполнена оценка скорости деградации рабочих параметров прибора. Показано, что достаточно стабильный высокотемпературный транзистор должен иметь уровень легирования базы не менее 5*10 18 см -3 при достаточно большой глубине ее залегания.

Свч-транзистор, высокотемпературный режим, топологические параметры, скорость деградации, уровень легирования

Короткий адрес: https://sciup.org/140255850

IDR: 140255850

Текст научной статьи Оценка скорости изменения параметров биполярного СВЧ-транзистора, работающего в высокотемпературном режиме

Проблема улучшения характеристик биполярных СВЧ-транзисторов принуждает проектировщиков к уменьшению ширины их базы [1—3]. С другой стороны, имеющиеся литературные данные [4; 5] свидетельствуют о том, что в интервале температур 450 < T < 1200 K атомы легирующих примесей фосфора и бора мигрируют в кремнии по ускоренному междо-узельному механизму; зависимость их коэффициентов диффузии от температуры имеет вид D р = 0,335 exp ( -1,86 eV / kT ) см2 / с и D р = 1,58 ■ 10 - 3 exp ( -2, 50 eV / kT ) см2 / с соответственно. Здесь постоянная Больцмана подставляется в виде к = 8,62 ■ 10 5 eV / K).

При этих обстоятельствах актуализируется проблема, связанная с диффузионным перераспределением атомов легирующих примесей в случае эксплуатации транзистора в экстремальных условиях (высокие температуры, воздействие ионизирующих излучений и т. д.), когда диффузионные длины ^ D в t и в особенности ^D p t не являются пренебрежимо малыми по сравнению с шириной базы. Это перераспределение и связанное с ним изменение топологических параметров структуры необходимо учитывать, поскольку оно неизбежно влечет за собой деградацию основных рабочих характеристик прибора.

1. Постановка задачи

Цель данной работы состояла: а) в расчете кинетикидиффузионных процессовв кремниевых p — n — p -транзисторах, предназначенных для работы при температурах T е ( 500 ^ 700 ) K; б) в прогнозировании предельного срока их службы, а также в выработке рекомендаций по проектированию указанного класса приборов.

Для исследования была выбрана p — n — p -структура, несмотря на то что в этом варианте неосновными носителями в базе, определяющими быстродействие прибора в целом, являются дырки, чья подвижность уступает подвижности электронов в кремнии. Дело в том, что для нормальной работы высокотемпературного прибора необходимо обеспечить более высокий уровень легирования базы по сравнению с обычными приборами, поскольку выпрямляющие характеристики обоих p — n -переходов в случае низколегированной базы ( N базы < 1017 см 3 ) резко ухудшаются. Уже при T = 500 K равновесная концентрация собственных носителей заряда в 14 - 3

кремнии достигает значения n ^ ® 10 см против n ® 1010 см - 3 при комнатной температуре. Поэтому для предотвращения неприемлемо высокой равновесной концентрации неосновных носителей в базе ~ ni 2 / N базы необходимо повысить уровень ее легирования по меньшей мере до значения N б азы = 5 ■ 1018 см - 3. Технологически

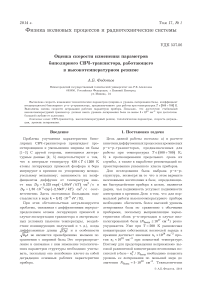

Рис. 1. Начальные условия (тонкая база): 1 — N в ( x ,0 ) ; 2 — N P ( x ,0 ) ; 3 — N K

это требование удобнее осуществить в случае, когда базу формирует донорная примесь (фосфор). Таким образом, можно сказать, что, выби- рая вариант p–n–p вместо n–p–n-транзистора, мы жертвуем уменьшением подвижности неосновных носителей заряда в базе (и, кстати, коэффициента инжекции у = 1 - N базы/ Nэмиттера) в обмен на работоспособность прибора при высо- ких температурах.

Такой прибор может быть изготовлен по двухэтапной технологии, в которой на первом этапе проводится формирование эмиттерного слоя путем ионной имплантации атомов бора в монокристаллическом кремнии p-типа, легированном акцепторной примесью до концентрации NK = const, на втором — формирование базы с помощью диффузии фосфора из неограниченного источника с одновременной дополнительной разгонкой бора. Повышение уровня легирования базы влечет за собой требование к ширине эмиттера; она должна быть сопоставима по порядку величины с шириной базы.

В связи с вышеизложенным одномерная краевая задача для дополнительной разгонки обеих примесей в процессе эксплуатации прибора при температурах T е (500 т 700) K была сформулирована в виде системы уравнений диффузии dNP _ d2NP dNB _ d2NB dt " P dx2 ; dt " B dx2 ’ решаемых при начальных условиях (рис. 1)

- 3

,

N p ( x , 0 ) = 3 ■ 1020 erfc ( x / x p 0 ) см

N в ( x , 0 ) = 3,0 ■ 1021 exp ( - x 2 / x B 0 ) см

- 3

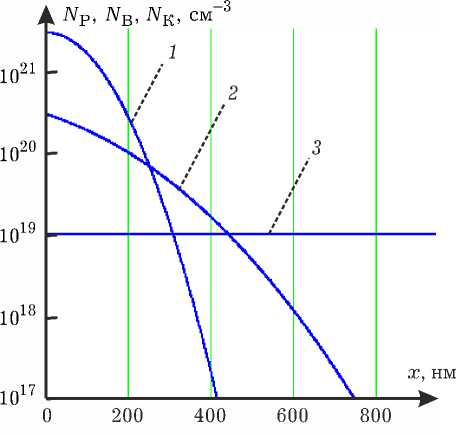

Рис. 2. Тонкая база, N к = 1019 см 3, T = 500 K: а ) профили N , t = 0 ( • ), t = 3 ■ 10 8 с ( ° ); б ) к расчету ширины базы (см. текст)

и граничных условиях, соответствующих отражающей границе x = 0:

д N p в(0, t ) z ч

P,Bk ; = 0 , N p,B ( », t ) = 0. (3)

-

д x

В выражениях (1)–(3) NP и NB – концентрации атомов фосфора и бора; параметры xP0 и xB0 – исходные диффузионные длины фосфора и бора, соответственно. Эти параметры ва- рьировались с целью сравнения двух вариантов структуры транзистора: с шириной базы W1 = 180 нм (далее — тонкая база) и W2 = 360 нм (широкая база) при различных значениях ширины эмиттера. Также (как дополнительный фактор регулирования исходной ширины базы и эмиттера) варьировался уровень легирования t = 3 ■ 108 с (~ 10 лет) при температуре T = 500 K в сравнении с исходным профилем N (x, 0) . Соответственно, металлургическая ширина базы определяется как L (t) = xк - xэ.

Физическая ширина базы вычисляется по формуле W ( t ) = L ( t ) - А 1 - А 2 , где А 12 — длины областей пространственного заряда (ОПЗ) в базе вблизи эмиттерного и коллекторного переходов (рис. 2, б ). На рисунке эти области изображены в виде прямоугольников с косой штриховкой. Используя известные выражения для А 12 из [6], получаем

W ( t ) = L ( t )

-

2ББ 0 Аф э eN р ( x э , t )

-

2ББ 0 Афк eN р ( x к , t )

где Б = 11, 7 — диэлектрическая проницаемость кремния; Аф э к — высоты потенциальных барьеров эмиттерного и коллекторного переходов. Для кремния принимается Аф э = Аф к = 1 В.

Коэффициент неоднородности донорной примеси в базе определяется как отношение n = W /2 ^ 0 , где l 0 – расстояние, на котором концентрация доноров уменьшается в e = 2,72 раза. Этот параметр как функция времени определялся путем численного решения уравнения

N P ( x Э + ^ 0 , t ) = e — 1 N P ( x Э , t ) .

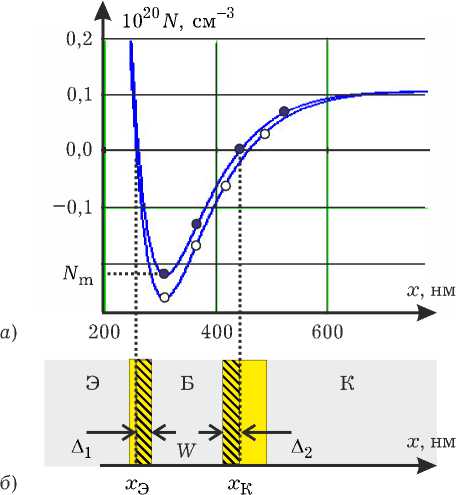

Рис. 3. Коэффициент усиления, T = 500 K: а ) x р0 = 215 нм ( х ), 294 нм ( о ), 865 нм ( • ); б ) x р0 = 280 нм ( х ), 400 нм ( о ), 1080 нм ( • )

Результаты расчета относительного увеличения уровня легирования базы А N m / N m , ее ширины А W / W и коэффициента неоднородности Ап / П для времени работы прибора t = 3 ■ 10 8 с и рабочей температуры T = 500 K представлены в таблице ниже. Из данных этой таблицы следует, что стабильность топологических параметров существенно зависит от начальных условий (2). Скорость изменения уровня легирования, ширины базы и коэффициента неоднородности резко уменьшается вместе с увеличением исходной ширины базы, а также с увеличением параметров N K и x P0.

Этой информации, однако, еще недостаточно для выбора оптимальной конфигурации высокотемпературного СВЧ-транзистора. Необходимо наряду с данными таблицы учитывать скорость изменения его рабочих характеристик.

3. Деградация характеристик транзистора

Коэффициент переноса и коэффициент инжекции вычислялись по формулам / = 1 - W 2 х х ( 1 + n ) / L p и у = 1 - N p ( x э , t ) / N в ( 0, t ) . Здесь

L p = kTT ц p т r — диффузионная длина дырок; ц p — их подвижность; т r — время рекомбинации [6].

Низкочастотный коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером вычисляется как в = а ( 1 - а ) 1, где а = у/. Очевидно, величина в определяется тем из сомножителей, который больше отличается от единицы. Принимая для T = 500 K (и с учетом повышенного уровня легирования базы) значения ц p = 50 см2 / В ■ с и т r = 4 ■ 10 5 с [7], можно убедиться, что для высокотемпературного транзистора выполняется соотношение 1 - у » 1 - / при обоих вариантах ширины базы. Поэтому в качестве разумного приближения для коэффициента усиления было принято: в = У ( 1 - у ) 1 . Таким образом, в практически не зависит от ширины базы. Зато весьма существенна зависимость этого параметра от текущего значения у = 1 - N p ( x э , t ) / N в ( 0, t ) . Именно этот фактор обуславливает высокую скорость деградации в в случае сравнительно малых диффузионных длин x P0 и, соответственно, малых глубин коллекторного перехода (рис. 3). Рисунок показывает, что стабилизация достижима путем увеличения параметра x P0 за счет существенного уменьшения коэффициента усиления.

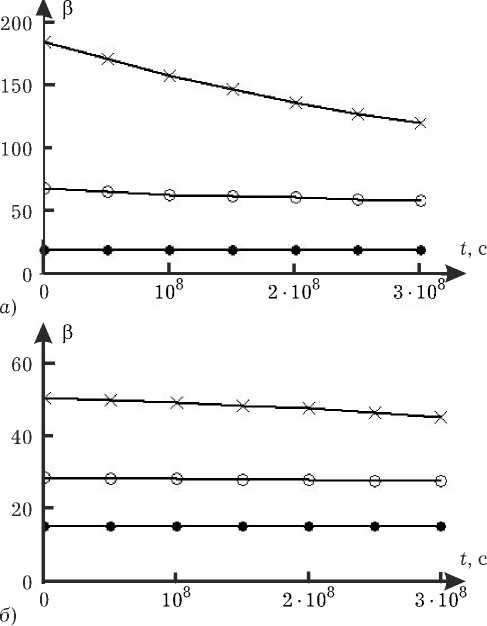

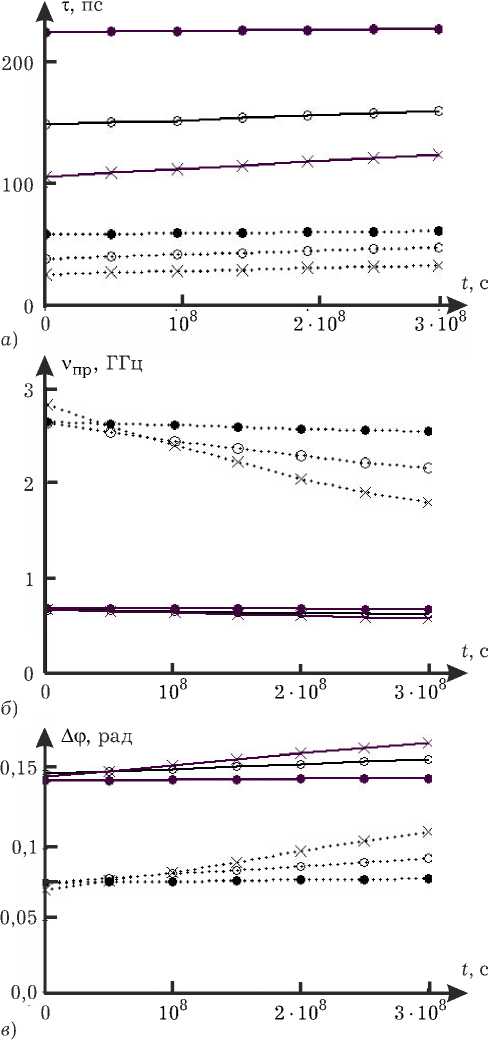

Рис. 4. Деградация СВЧ-характеристик, T = 500 K. Точечные линии – тонкая база; сплошные – широкая база (см. пояснения к рис. 3): а ) время пролета; б ) предельная частота; в ) сдвиг фаз

^^^^^^в

Время пролета дырок т = 0, 5тr (W / Lp ) (1 -n) 1, предельная рабочая частота транзистора упр = 2,53 (Lp / W) [2лтr (1 + n)] и фазовый сдвиг сигнала на коллекторе Аф = arctg (vtrW2 / / 2Lp), как функции времени эксплуатации представлены на рис. 4. Сдвиг фаз вычислялся для рабочих частот 1 ГГц (тонкая база) и

500 МГц (широкая база). В случае сравнительно неглубоких коллекторных переходов (малых значений NК и xP0) для всех параметров ожида- ется 10 ^ 20 -процентная деградация за 5 ^ 10 лет работы при T = 500 K. Увеличение значений Nк и xP0 эффективно стабилизирует все характеристики, но сопряжено с увеличением времени пролета приблизительно в 2 раза (рис. 4, а).

Максимальная рабочая частота высокотемпературного транзистора при ширине базы 180 нм не превысит vп р = 2 ГГц. Уменьшение этого параметра до значений W = 50 ^ 100 нм может решить проблему и позволит увеличить vп р до 10 ГГц, если удастся преодолеть трудность обеспечения достаточно высокого уровня легирования базы.

-

4. Прогноз срока службы прибора при рабочих температурах T > 500 K

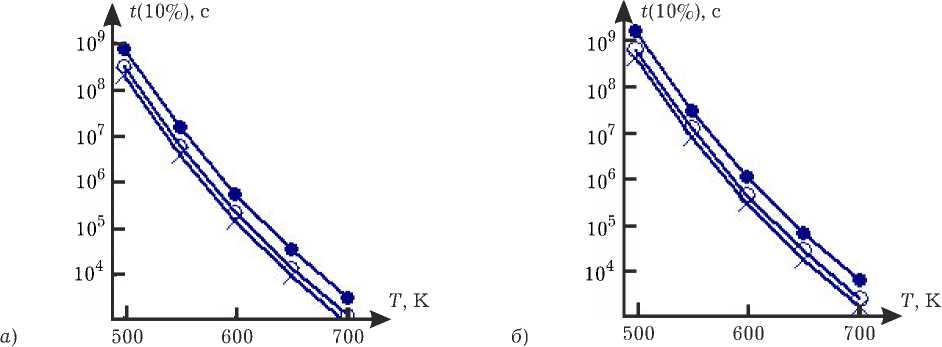

Ожидаемый срок службы длительностью в несколько лет представляется вполне достаточным на фоне быстрого морального устаревания приборов и техники СВЧ. Ниже будет показано, что эти сроки труднодостижимы уже при T = 600 K. Для оценки этих сроков в качестве критерия был избран параметр t ( 10 % ) , определенный как время изменения ширины базы на 10 ^.

Нетрудно убедиться, что краевая задача (1)–(3) инвариантна по отношению к сомножителям произведения D р ( T ) t , если пренебречь сравнительно медленным смещением границы эмиттер–база. Иными словами, изменение ширины базы при любой температуре эксплуатации однозначно определяется величиной произведения D р ( T ) t . Из этого, в свою очередь, следует, что величина параметра t ( 10 % ) для любой рабочей температуры в интервале Т е 500 ^ 700 K может быть рассчитана на основе соотношения t ( 10 % ) = 1 500 D р ( 500 ) / D p ( T ) , где 1 500 — значение этого параметра при T = 500 K.

Результаты этого расчета для тонкой и широкой базы приведены на рис. 5, а , б . Видно, что при увеличении температуры эксплуатации скорость деградации стремительно растет; в результате изменение параметров транзистора с базой 180 нм на 10 ^ может произойти уже через 1 ^ 2 часа работы прибора при T = 700 K.

Заключение

Достаточно стабильный кремниевый биполярный p – n – p -транзистор, предназначенный для работы при температурах до T = 500 K включительно, может быть реализован. Условия этой реализации: 1) повышение уровня ле-

Рис. 5. Время изменения (прогноз), A W / W = 10% (см. пояснения к рис. 3): а ) тонкая база; б ) широкая база

гирования базы по меньшей мере до значения N р = 5 ■ 10 18 см 3 ; 2) обеспечение максимальной глубины залегания коллекторного перехода при 20 - 3

уровне легирования коллектора N к = 10 см .

При ширине базы 180 нм рабочая частота такого транзистора может достигать значения 2 ГГц, а коэффициент усиления в = 18.

Таблица

|

7 s о о ю II |

Тонкая база, W = 180 нм |

A N m / N m = 72 % A W / W = 25 % An / n = 9,1 % ( x P0 = 215 нм) |

7 s о о II |

A N m / N m = 18,6 % A W / W = 11 % An / n = 4,4 % ( x P0 = 294 нм) |

7 о II |

A N m / N m = 2,7 % A W / W = 2 % An / n = 2,7 % ( x P0 = 865 нм) |

|

Широкая база, W = 360 нм |

A N m / N m = 16,6 % A W / W = 7,7 % An / n = 1,3 % ( x P0 = 280 нм) |

A N m / N m = 3,1 % A W / W = 3,3 % An / n = 1,1 % ( x P0 = 400 нм) |

A N m / N m = 0,6 % A W / W = 0,6 % An / n = 0,2 % ( x P0 = 1080 нм) |

Список литературы Оценка скорости изменения параметров биполярного СВЧ-транзистора, работающего в высокотемпературном режиме

- Пожела Ю.К. Физика быстродействующих транзисторов. Вильнюс: Мокслас, 1989. 264 с.

- Hansen O. Diffusion in a short base // Solid-State Electronics. 1994. V. 37. № 9. P. 1663-1669.

- Pulfrey D.L., St. Denis A.R., Vaidyanatham M. Compact modeling of high-frequency smoll-dimention bipolar transistor // IEEE COMMAD98. 1998. P. 1-5.

- Александров О.В. Модель высоко- и низкотемпературной диффузии фосфора в кремнии по дуальному парному механизму // ФТП. 2001. Т. 35. Вып. 11. С. 1289-1298.

- Velichko O.I., Aksenov V.V., Kovaleva A.P. Modeling of the interstitial diffusion in crystalline silicon // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2012. V. 85. № 4. P. 926-932.

- Гуртов В.А. Твердотельная электроника. М.: Мир, 2005, 492 с.

- Шалимова К.В. Физика полупроводников. М.: Энергоатомиздат, 1985. 392 с.