Оценка социально-экономических рисков методом предельно критических (пороговых) показателей

Автор: Локосов Вячеслав Вениаминович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Метод предельно критических (пороговых) показателей общественного развития, в том числе, оценки социально-экономических рисков, разрабатывается в отечественной социологии, экономике, других социальных науках около 30 лет. Впервые разработка этого метода была поставлена как научная проблема в 1994 г., и предпринята попытка построения такой шкалы показателей. Разработка метода идет продуктивно, появился ряд научных исследований, диссертационных работ, в которых прямо или косвенно разрабатывается или используется этот метод, предлагаются различные варианты построения шкал показателей. Мы имеем три базовых компонента диагностики ситуации: сложившуюся общественную систему; риски (вызовы, угрозы), которые препятствуют поступательному развитию этой системы, и предельно критические значения (ПКЗ) показателей этих рисков, некую «красную» черту, выход за которую означает повышение вероятности радикальных изменений и далее - распада сложившейся общественной системы, ее переходного состояния и реорганизации. Исследовательская и управленческая задачи - противодействовать таким рискам и не допустить вхождение общества в критическую зону, или, наоборот, стимулировать трансформацию системы. В статье дается оценка социально-экономических рисков методом предельно критических (пороговых) показателей, которая приводит к выводу о некотором, далеко не полном и достаточном, отходе российского общества от критической черты 1990-х гг., а значит, о тенденции снижения риска очередного слома сформированной общественной системы. Наряду с этими положительными изменениями, опасные диспропорции и критические риски сохранились по многим социально-экономическим показателям, прежде всего, касающихся демографии, здоровья населения, уровня и качества жизни.

Общественная система, метод, социально-экономические риски, показатели, предельно критические (пороговые) значения, динамика рисков, управление рисками

Короткий адрес: https://sciup.org/143177805

IDR: 143177805 | DOI: 10.19181/population.2021.24.3.1

Текст научной статьи Оценка социально-экономических рисков методом предельно критических (пороговых) показателей

Метод предельно критических (пороговых) показателей общественного разви тия, в том числе, оценки социально-экономических рисков, разрабатывается в отечественной социологии, экономике, других социальных науках около 30 лет. Впервые разработка этого метода была поставлена как научная проблема в 1994 г., и предпринята попытка построения такой шкалы показателей. Разработка метода идет продуктивно, появился ряд научных исследований, диссертационных работ, в которых прямо или косвенно разрабатывается или используется этот метод, предлагаются различные варианты построения шкал показателей. Мы имеем три базовых компонента диагностики ситуации: сложившуюся общественную систему; риски (вызовы, угрозы), которые препятствуют поступательному развитию этой системы, и предельно критические значения (ПКЗ) показателей этих рисков, некую «красную» черту, выход за которую означает повышение вероятности радикальных изменений и далее — распада сложившейся общественной системы, ее переходного состояния и реорганизации. Исследовательская и управленческая задачи — противодействовать таким рискам и не допустить вхождение общества в критическую зону, или, наоборот, стимулировать трансформацию системы. В статье дается оценка социально-экономических рисков методом предельно критических (пороговых) показателей, которая приводит к выводу о некотором, далеко не полном и достаточном, отходе российского общества от критической черты 1990-х гг., а значит, о тенденции снижения риска очередного слома сформированной общественной системы. Наряду с этими положительными изменениями, опасные диспропорции и критические риски сохранились по многим социально-экономическим показателям, прежде всего, касающихся демографии, здоровья населения, уровня и качества жизни.

лючевые слова:

общественная система, метод, социально-экономические риски, показа тели, предельно критические (пороговые) значения, динамика рисков, управление рисками.

Проблема оценки (диагностики, измерения) общественного развития методами социальных наук остаётся ключевой и спорной в течение десятилетий. Главная сложность оценки состоит в многообразии процессов общественного развития, которые к тому же субъективно обусловлены и экспериментально мало доступны. Отсюда постоянные обвинения социальных наук в неточности, мифологичности, в произвольности выбора методик и инструментов оценивания, в конечном счёте — попытки отнесения их к ненаучному знанию.

Происходящие в больших социальных системах процессы действительно многообразны, и измерение даже базовых переменных этих процессов требует специфических усилий. Однако, если мы трактуем социальные науки как «строгие» науки, ориентированные на позитивистский подход (в противовес постмодернистскому подходу, как набору метафорических интерпретаций происходящих событий), то разработка методов и соответствующих им методик измерения общественного развития остаётся одной из главных задач научного поиска. Намерение включить социальные научные знания в систему управления обществом подразумевает наличие надежного способа информационно-аналитического сопровождения, диагностики и прогнозирования социальных процессов (социальной природы). Одним из таких способов является метод предельно критических (пороговых) показателей развития общества.

Метод предельно критических показателей изучения и конструирования объектов, их функциональных связей давно и плодотворно используется в различных областях научного знания. Наиболее эффективно он применяется в технических разработках, например, при обосновании надежности машин: для технического объекта рассчитываются предельные параметры нагрузок, превышение которых влечет его поломку. Он успешно применяется при изучении живых систем: в медицине — при диагностике состояния организма человека; в экологии — при опреде- лении степени загрязнения биосферы через нормативы предельно допустимых показателей. Этот метод присутствует в статистических оценках финансового состояния фирм (определение банкротства), вычислении экономических, в том числе, страховых рисков.

Впервые разработка метода предельно критических (пороговых) показателей для оценки общественного развития была поставлена как научная проблема в 1994 г., и предпринята попытка построения такой шкалы показателей 1 . При его разработке мы исходили из четырёх концептуальных положений [2. С. 86– 94]. Во-первых, общество рассматривается как система, связи между элементами которой носят вероятностный характер. Во-вторых, по каждому жизненно важному параметру есть граница, переход за которую означает приближение к угрозе распада данной системы, то есть общественная система имеет предельно критические (пороговые) значения энтропии (меры беспорядка, хаоса, отклонения от нормы, кризиса), превышение которых свидетельствует об увеличение рисков распада этой системы как интегрированной целостности. В-третьих, вхождение социальной системы в предельно критическое состояние можно измерить с помощью определённого перечня показателей и соответствующих им индикаторов. В-четвёртых, оценка рисков методом предельно критических показателей позволяет принять управленческие меры по нейтрализации или стимулированию радикальных изменений (трансформа-ции).общественной системы.

Итак, мы имеем три базовых компонента диагностики ситуации: сложившуюся общественную систему; риски (вызовы, угрозы), которые препятствуют поступательному развитию этой системы, и предельно критические значения (ПКЗ) показателей этих рисков, некую «красную» черту, выход за которую означает повышение вероятности радикальных измене- ний и далее — распада сложившейся общественной системы, ее переходного состояния и реорганизации (рис. 1). Исследова- тельская и управленческая задачи — противодействовать таким рискам и не допустить вхождение общества в критиче-

Существующая общественная

Предельно критические (пороговые) параметры воспроизводства общественной системы

Вызовы, угрозы, ГД РИСКИ

БЕЗОПАСНОЕ (устойчивое) состояние общественной системы

по обеспечению безопасности

РАДИКАЛЬНОЕ изменение общественной системы

Деградация, дезорганизация общественной системы

Переходное состояние общественной системы

Рис. 1. Схема возможной трансформации общественной системы при превышении предельно критических значений показателей ее развития.

Fig. 1. Scheme of the opportunities for transformation of the social system when the extreme critical (threshold) values of its development indicators are exceeded

Источник: схема составлена автором с учетом: Живая планета — 2010. Биоразнообразие, биоемкость и развитие. Доклад. WWF Intl, 2010.— URL: (дата обращения: 23.07.2021).

скую зону; или, наоборот, стимулировать трансформацию системы.

С точки зрения системного подхода, правомерность метода предельно критических (пороговых) показателей не вызывает сомнений. За прошедшие почти 30 лет после его инициирования по поручению секретаря Совета безопасности России была разработана и утверждена система показателей экономической безопасности и их пороговых значений. В 2000 г. секция экономической и социальной безопасности Научного совета при Совете безопасности России одобрила перечень из 19 показателей и соответствующих пороговых значений. В 2008 г. В. К. Сенчаговым и другими российскими учеными был разработан перечень 32 пороговых значений социальных индикаторов экономической безопасности [3. С. 73– 78]. В 2011 г. на Президиуме РАН состоялось научное сообщение С. Ю. Глазьева и В. В. Ло-косова на тему «Оценка предельно критических показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием», в котором приводился перечень из почти 90 индикаторов и их предельно критических значений [4. С. 587–614]. В 2014–2015 гг. под руководством С. Н. Митякова была разработана система индикаторов экономической безопасности регионов, в основе которой находится метод предельно критических (пороговых) показателей [5. С. 67–80]. В 2021 г. опубликована статья исследователей из России и Великобритании, в которой обобщены результаты многолетней работы по совершенствованию метода корреляционной адаптометрии, позволяющего оценить состояние биологических, социальных систем при их адаптации к стрессовым факторам окружающей среды [6. С. 17–64].

Иными словами, разработка метода предельно критических показателей идет продуктивно, появился ряд научных исследований [7. С. 90–97], диссертационных работ, в которых прямо или косвенно разрабаты- вается или используется этот метод, предлагаются различные варианты построения шкал показателей2. В научной литературе встречаются более 140 показателей состояния общества, по которым даны и проинтерпретированы их предельно критические значения. Тем не менее, спорных вопросов остается немало. Есть две основные взаимосвязанные причины сохранения этой спорности (если оставить за скобками проблему якобы фатальной неопределенности общественного развития, его доминантной зависимости от субъективных, личностных факторов и тому подобное).

Первая причина — отсутствие в современной России общепринятой теории устойчивости общественного развития. Сегодня существующая модель потребительского общества, в силу невозможности ее дальнейшего воспроизводства без неприемлемого ущерба для последующих поколений и природы, признана большинством исследователей исчерпанной. Но видение модели (образа) будущего общества широко разнится. Отсюда столь расплывчатая трак- товка критериев успешного и неуспешного развития общества, а значит и его диагностики, в том числе, с помощью метода предельно критических показателей.

Например, дискуссии о нормальном и избыточном социально-экономическом неравенстве идут десятилетия. А. Ю. Шевяков в своих работах доказывал, что избыточное неравенство, то есть неравенство, которое превышает ПКЗ этого показателя, является одним из основных факторов замедления экономического роста и демографического кризиса. Он писал: «Неравенство доходов выше функциональной границы мы интерпретируем как нормальное, а неравенство доходов ниже ее — как избыточное» [9. С. 15]. Однако, спорным остаётся вопрос, что считать функциональной границей, и, следовательно, избыточным неравенством.

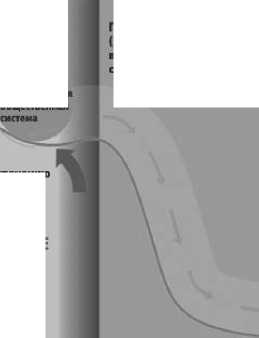

Многие отечественные исследователи утверждают, что в современной России социально-экономическое неравенство превысило «красную» критическую черту. В качестве довода приводится рост за 30 лет коэффициента фондов: по официальной статистике — с 4 до 16 раз, по экспертным оценкам—до 25 раз. Или, например, расчёты известных зарубежных исследователей о реальном росте доходов населения в России в 1956–2016 гг. (рис. 2).

сейчас очень богатые (99,9-й процентиль)

Рис. 2. Реальный рост доходов населения России в 1956–2016 гг. по процентилям, %

Fig. 2. Real growth of the Russian population incomes in 1956–2016 by percentile, %

Источник: Filip Novokmet, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905–2016. July 2017.— URL: (дата обращения: 23.07.2021).

Но аргументы в пользу данного вывода для сторонников иной точки зрения звучат малоубедительно и уровень социально-экономического неравенства, сложившийся в современной России, признается ими нормальным. Столь же противоположно оцениваются тенденции «утечки умов», депопуляции, роста миграции и другие важные процессы жизнедеятельности общества. Если одна группа исследователей, исходя из своей мировоззренческой (идеологической) позиции, ставит обществу диагноз опасной болезни, а другая — считает общество в целом здоровым, трудно согласовать предельно критическую черту, выход за которую опасен. Возможно, что реализация ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также Стратегии национальной безопасности России до 2030 г. помогут более отчетливо представить и научно обосновать ПКЗ показателей общественного развития.

Вторая причина — сложность больших социальных систем, как объектов исследования. Сложность объекта приводит к обширному количеству методик, которыми измеряют социально-экономическое развитие. Например, только одна характеристика «качество жизни» при разных авторских подходах измеряется более чем 4000 показателей. Для сравнения, при диагностике состояния здоровья организма человека достаточно 400 показателей, у беременной женщины их количество возрастает до 1200. Самостоятельной проблемой выступает надёжность официальных статистических данных, их расхождение на национальном и международном уровнях, а также надёжность эмпирических (социологических) данных. Возможно, новые IT-технологии типа Big Data, помогут снять ряд подобных трудностей измерения больших социальных систем.

Несмотря на указанные сложности в выработке достоверной оценки состояния общества, метод предельно критических (пороговых) показателей подтвердил свою эффективность, в том числе при оценке социально-экономических рисков. Существуют несколько основных способов определения ПКЗ показателей. Один из самых надёжных, когда ПКЗ можно рассчитать. Например, если нужно сохранить простое воспроизводство населения (без учёта миграции), то суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей у одной женщины) не должен быть меньше 2,1 при соответствующем общем уровне смертности. Или рассчитана усредненная норма потребления калорий в сутки, занижение которой мешает здоровой и активной жизнедеятельности человека.

Самый распространенный способ определения ПКЗ — это экспертная оценка, которая иногда принимается официально. В социально-экономической сфере известны и часто используются ПКЗ показателей Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, согласно МОТ, ПКЗ уровня безработицы принято считать 5% (в среднем за год); коэффициент замещения пенсией заработка не должен быть менее 40% от средней заработной платы по экономике при стаже 30 лет. Согласно оценкам экспертов ВОЗ, ПКЗ потребления алкоголя составляет 8 л чистого алкоголя на человека; если частота бесплодия превышает 15% населения, то эта проблема становится не только медицинской, но и социально-демографической; доля личных затрат на услуги здравоохранения не должна превышать 20%; критическим считается значение показателя коэффициента самоубийств 20 суицидов на 100 тыс. населения.

Самое трудное определить величину ПКЗ показателей в политической, социокультурной сферах. Например, на экспертном уровне принимается (в частности, опираясь на оценки таких известных исследователей как К. Юнг и М. Доган [10. С. 113; 11. С. 151]), что если более 40% граждан считают, что существующую общественную систему надо радикально менять, то легитимность политического режима ставится под сомнение и ситуация близка к массовым протестам.

Анализ динамики ПКЗ показателей социально-экономического развития России за прошедшие 30 лет выявляет, по крайней мере, три тенденции. Во-первых, в 1991–2000 гг. по большинству показателей этого развития ситуация находилась за критической чертой: ради формирования нового строя разрушалась основа жизнеспособности общества — человеческий потенциал. Во-вторых, в последующие годы ситуация стала выправляться, например, нормализовались показатели уровня безработицы, младенческой смертности, девиантного поведения (кроме доли населения, употребляющего наркотики и психоактивные вещества). В-третьих, одновременно с положительными шли и отрицательные тенденции. Например, продолжалось увеличение платности получения образования и медицинских услуг, снижался уровень реальных доходов населения, росла бедность, продолжалась депопуляция.

Рассмотрим подробнее динамику трех показателей социального здоровья населения и их соотношения с ПКЗ: потребления алкоголя, количества самоубийств и воспроизводства населения. Уровень потребления алкоголя за 12 лет снизился почти в два раза: приближение величины этого показателя к ПКЗ убедительно говорит о положительных изменениях и снижении рисков в данном сегменте социального развития (рис. 3).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 3. Динамика потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на человека)

Fig. 3. Dynamics of alcohol use (in liters of pure alcohol per capita)

Источник: Росстат, Минздрав; данные за 2017–2020 гг.— URL: (дата обращения: 23.07.2021).

Усреднённый ПКЗ показателя употребления алкоголя 8 л чистого спирта на человека дает «точку критического отсчета», но нуждается в пояснении. Например, неясно, входят ли в статистические данные уровень употребления подпольной алкогольной продукция. Кроме того, структура потребляемых алкогольных напитков не учитывается при пересчете на ус- ловные единицы абсолютного алкоголя. В России доля крепких спиртных напитков составляла около 70%, во многих других стран — 25–30%. Тем не менее, положительная динамика очевидна.

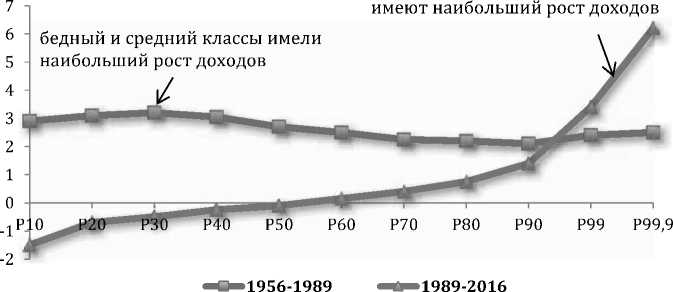

Ещё более значимыми стали положительные изменения показателей численности смертей от убийств, самоубийств и алкогольных отравлений, величина ко- торых в 1990-е гг. по числу погибших напоминала военные сводки (рис. 4).

В 1990-е гг. ПКЗ показателя коэффициента самоубийств в России был превышен вдвое. На региональном уровне критиче-

О от самоубийств от случайных отравлений алкоголем

-

□ от убийств

Рис. 4. Динамика числа умерших от убийств, самоубийств и алкогольных отравлений (на 100 тыс. населения)

Fig 4. Dynamics of deaths from homicides, suicides and alcohol poisoning (per 100 thousand population) Источник: Здравоохранение в России. 2019: Стат. сборник.— Москва : Росстат, 2019.

ский уровень самоубийств был превышен в 3,5–4 раза. Например, в Республике Алтай, Читинской, Кировской, Архангельской областях, в Удмуртии, Башкирии он достигал 69–85 суицидов на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в царской России этот показатель составлял 3 самоубийства на 100 тыс. населения. В нулевые годы величина этого показателя приходила в норму, в 2013 г. она стала ниже ПКЗ и продолжила снижение до 11,6 самоубийства на 100 тыс. населения в 2019 году.

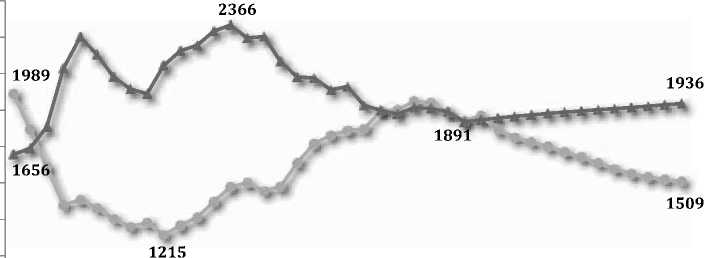

Одним из интегральных показателей социального здоровья допустимо считать динамику воспроизводства населения. К сожалению, депопуляция населения возобновилась в 2016 г. (после трёхлетнего перерыва), а в 2020 г. естественные потери численности населения составили более 500 тыс. человек (рис. 5). Вместе с ростом смертности в 2020 г. снизились и без того невысокие показатели ожидаемой продолжительности жизни и здоровой жизни. Хотя здесь надо учитывать негативное влияние пандемии COVID-19.

Проведенная оценка рисков социально-экономического развития методом предельно критических (пороговых) показателей приводит к выводу о некотором, далеко не полном и достаточном, отходе российского общества от критической черты, а значит, о тенденции снижения риска очередного слома сформированной общественной системы. Наряду с этими положительными изменениями, опасные диспропорции и критические риски сохранились по многим социально-экономическим показателям, прежде всего, касающихся демографии, здоровья населения, уровня и качества жизни.

родившиеся

* умершие

Рис. 5. Естественное движение населения России в 1990–2016 гг. и «средний» вариант прогноза до 2030 г., тыс. человек

Fig 5. Natural movement of the Russian population in 1990–2016 and “medium” variant projection to 2030 (thousand population)

Источник: по данным Росстата.— URL: (дата обращения: 24.07.2021).

Реал зация национальных целей разви тия России до 2030 года (Указ Президента России от 21 июля 2020 г. № 474), вероятно, укрепит тенденцию отхода от крити- ческих рисков и перехода к нормальному и эффективному социально-экономическому развитию.

Список литературы Оценка социально-экономических рисков методом предельно критических (пороговых) показателей

- Глазьев, С.Ю. Управление развитием экономики: курс лекций / С. Ю. Глазьев.—Москва, 2019. — С. 644.

- Локосов, В.В. Стабильность общества и система предельно-критических показателей его развития / В. В. Локосов // Социологические исследования. — 1998.— № 4. — С. 86-94.

- Сенчагов, В. К. Методология определения пороговых значений основных (приоритетных) факторов рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов / В. К. Сенчагов // Экономика. Налоги. Право. — 2014.— № 4.— С. 73-78.

- Глазьев, С.Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управление социально-экономическим развитием / С. Ю. Глазьев, В. В. Локосов // Вестник Российской академии наук.— 2012.—Т. 82.— № 7.—С. 587-614.

- Митяков, С. Н., Система индикаторов экономической безопасности муниципалитета как составной элемент многоуровневой системы экономической безопасности / С. Н. Митяков, Т. А. Федосеева, Е. С. Митяков // Мир новой экономики. — Т. 14.— 2020.— № 4. — С. 67-80.

- Gorbana, A. N. Dynamic and thermodynamic models of adaptation / A. N. Gorbana, T. A. Tyukina, L. I. Pokidysheva, E. V. Smirnova // Physics of Life Reviews.—Vol. 37, July 2021.—P. 17-64.

- Побываев, С.А. Проблемы применения методологии пороговых значений для определения состояния социально-экономических систем / С. А. Побываев, А. И. Селиванов, Д. В. Трошин // Мир новой экономики.— 2018.— № 2. — С. 90-97.

- Сакович, А.В. Критическая зона пороговых значений социальных индикаторов экономической безопасности: автореф. диссер. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: 08.00.05. / Сакович Александр Витальевич.—Москва, 2013.

- Шевяков, А.Ю. Неравенство доходов как фактор экономической и демографической динамики / А. Ю. Шевяков. — Москва, 2010. — С. 15.

- Руткевич, А. М. К. Г. Юнг о современности / А. М. Руткевич // Философские науки.— 1989.— № 8. — С. 113.

- Доган, М. Легитимность режимов и кризис доверия / М. Доган // Социологические исследования.— 1994.— № 6. — С. 151.