Оценка социально-экономического развития региона Байкальской природной территории

Автор: Полянская Н.М., Колесняк А.А.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 2 (28), 2023 года.

Бесплатный доступ

Главным и ценнейшим ресурсом развития любой территории является человеческий капитал, волей и трудом которого создаются все необходимые блага и решаются задачи социально-экономического роста. Развитие страны обеспечивается развитием ее регионов, которые характеризуются значительной дифференциацией по объективным природно-климатическим условиям, потенциалу экономического развития и другим факторам. По мнению авторов, во многих российских регионах в последнее время сложились неблагоприятные тенденции: сокращается численность и снижается продолжительность жизни населения, возрастает урбанизация, сохраняется высокий уровень безработицы и криминогенности. Десять регионов страны правительством признаны депрессивными, однако есть регионы, которые имеют параметры развития, очень близкие к категории депрессивных. К ним можно отнести и Республику Бурятия, расположенную на Байкальской природной территории, что существенно ограничивает ее возможности хозяйствования и развития. Бурятия по многим экономическим и социальным параметрам отстает от среднероссийского уровня, имеет высокий уровень «центральной» урбанизации, значительную естественную и миграционную убыль населения, снижение продолжительности жизни при высоком уровне безработицы и преступности. За 2021-2022 годы республика сместилась с 78-го на 81-е место в рейтинге регионов по качеству жизни. Все это требует принятия соответствующих государственных решений по устранению неблагоприятных процессов. Причем это относится не только к Бурятии, но и ко всем депрессивным и близким к этому статусу регионам. В сложившихся условиях в стране необходимо через механизмы научно обоснованного государственного регулирования и комплексной поддержки обеспечить достижение баланса пространственного развития и предотвращение роста негативных социально-экономических процессов. Государство как гарант Конституции обязано создавать условия по обеспечению высокого качества жизни людей - главного богатства и достояния любой территории.

Депрессивный регион, социально-экономическое развитие, уровень жизни, миграция, бедность, государственное управление, пространственное развитие, республика бурятия

Короткий адрес: https://sciup.org/140301477

IDR: 140301477 | УДК: 332.1 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-2-16-28

Текст научной статьи Оценка социально-экономического развития региона Байкальской природной территории

Введение. В условиях рыночной экономики в борьбе за ресурсы и предпочтения потребителя конкурируют не только предпринимательские структуры но и территории. Они соперничают меж ду собой за главный ресурс – человече- ский капитал, являющийся непременным и важнейшим фактором развития. В силу обширности площади территории России, высока региональная дифференциация по природно-климатическим условиям и другим факторам. Значительная централизация финансовых ресурсов и властных полномочий в федеральном правительстве не позволяет регионам формировать собственную достаточную материальную базу, обеспечивать стабильное развитие экономики, своевременно решать повседневные задачи. Некоторые регионы, которым в большей мере повезло с экономико-географическим положением и ресурсным потенциалом, располагают более выгодными позициями, являются более привлекательными для проживания, работы, учебы, ведения бизнеса. Они концентрируют у себя лучший человеческий капитал. Другие же регионы из-за объективных факторов находятся в менее выигрышных условиях, испытывают постоянные трудности и нехватку многих ресурсов, в том числе человеческих. Десять российских регионов в настоящее время признаны правительством депрессивными; в отношении них разработаны и реализуются специальные программы развития. Развитие ряда субъектов сдерживается различными объективными факторами, в частности, регионы Байкальской природной территории имеют эколого-экономические ограничения хозяйствования в связи с необходимостью охраны озера Байкал - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Республика Бурятия, как один из таких регионов, в последние годы характеризуется уровнем развития, близким по своим параметрам к статусу депрессивности. По ряду социально-экономических показателей республика отстает от среднероссийского уровня, что не способствует развитию человеческого капитала и влияет на тен- денции развития региона, поскольку все взаимосвязано и во многом взаимообусловлено.

В федеративном государстве важна сбалансированность развития всех регионов, поскольку именно они формируют общий уровень социально-экономического развития страны. Во многих субъектах Российской Федерации в последние годы происходят негативные процессы: возрастает миграционный отток населения в сторону центральных и иных более развитых регионов либо за границу, усиливаются процессы урбанизации, снижается продолжительность жизни населения, остается высоким уровень безработицы и криминогенности. Все эти проблемы требуют внимания государства не только в плане устранения негативных процессов, но и принятия мер государственной поддержки для депрессивных регионов.

Цель исследования . Оценка основных аспектов социально-экономического развития региона, имеющего эколого-экономические ограничения.

Задачи исследования :

-

- дать общую оценку социальноэкономического развития Байкальской природной территории в сравнении с Дальневосточным федеральным округом и Российской Федерацией;

-

- рассмотреть основные социальноэкономические параметры развития административных центров исследуемого региона и соседних территорий;

-

- выявить наиболее острые проблемы социально-экономического развития Бурятии и обозначить концептуальные направления их решения.

Методы исследования . Исследование выполнено на основе единства методов индукции, дедукции, конкретизации, абстрагирования, обобщения, а также традиционных методов экономического анализа.

Результаты исследования и их обсуждение . Основной движущей силой социального и экономического роста является мотивированный человеческий капитал высокого качества. Под последним мы понимаем людей с соответствующим уровнем образования, культуры, репродуктивных возможностей, когнитивного потенциала, деловых, коммуникативных, предпринимательских качеств и множеством других способностей. Мотивированный человеческий капитал – это люди, которые идентифицируют себя с определенной территорией, намерены связать с нею жизнь и заинтересованы вносить посильный вклад в ее развитие.

В свою очередь, привлекательность той или иной территории в качестве постоянного места жительства определяется уровнем ее социально-экономического положения, комфортностью условий проживания, работы, учебы, отдыха. Складывается единство прямой и обратной зависимости этих явлений, тесно взаимосвязанных между собой и влияющих друг на друга. Определяющим фактором в этих процессах является совокупность приоритетов социальноэкономической политики органов власти. При этом имеется в виду как общая региональная политика федерального правительства в отношении приоритетов регионального развития всей страны, так и внутренняя политика органов власти каждого региона (субъекта Федерации), воплощающая те или иные приоритетные направления его экономического и социального развития.

Минэкономразвития России в 2019 г. установило «четыре показателя отнесения регионов к категории депрессивных: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инве- стиции в основной капитал» [1]. Именно по совокупности этих параметров регион идентифицируется как депрессивный.

Согласно рейтингу Минэкономразвития России, в десятку депрессивных регионов, то есть субъектов «с самым низким уровнем социально-экономического развития, в 2019 г. вошли: республики Адыгея, Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Чувашия и Калмыкия, Курганская и Псковская области, Алтайский край» [2, с. 64]. Депрессивным регионам правительство предоставило персонального куратора и дополнительные бюджетные субсидии в рамках разработанных целевых программ развития.

Республика Бурятия – один из регионов Байкальской природной территории, имеющая невысокий уровень социально-экономического развития, близкий по ряду параметров к депрессивным характеристикам. Можно полагать, что республика характеризуется как депрессивный регион. Следует отметить, что Республика Бурятия в 2018 г. вместе с Забайкальским краем были переведены из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). При этом статус регионов Байкальской природной территории [3] они сохранили. Это накладывает определенные ограничения (по использованию удобрений, средств защиты растений, эксплуатации транспорта, размещению отходов) на многие хозяйственные процессы и снижает возможности получения сравнительно большей отдачи от имеющихся в распоряжении ресурсов. Изменение основных социальных и экономических показателей развития Бурятии, особенно на общероссийском фоне и в сравнении с параметрами по ДФО, во многом свидетельствует о ее неблагоприятном положении (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение показателей социально-экономического развития Республики Бурятия с Дальневосточным федеральным округом и Российской Федерацией [4, 5, 6]

|

Показатель |

На начало года |

|||

|

2011 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

ВРП на душу населения, тыс. руб.: Республика Бурятия |

137,6 |

290,0 |

307,6 |

н.д. |

|

ДФО |

287,7 |

730,0 |

741,9 |

н.д. |

|

Российская Федерация |

263,8 |

647,7 |

640,5 |

н.д. |

|

Численность постоянного населения республики, тыс. чел. |

971,5 |

985,9 |

985,4 |

982,6 |

|

В том числе: моложе трудоспособного возраста |

206,8 |

241,9 |

241,5 |

239,9 |

|

трудоспособного возраста |

601,8 |

549,4 |

546,6 |

555,6 |

|

старше трудоспособного возраста |

162,9 |

194,6 |

197,3 |

187,1 |

|

Естественный прирост (убыль) населения в республике, чел. : всего |

4145 |

1627 |

896 |

-1498 |

|

на 1000 чел. населения |

4,3 |

1,7 |

0,9 |

-1,5 |

|

Миграционный прирост (убыль) населения, чел.: всего |

||||

|

-3235 |

1037 |

-1350 |

-1304 |

|

|

на 1000 человек населения |

-2,4 |

1,1 |

-1,4 |

-1,3 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет: Республика Бурятия |

66,05 |

70,77 |

70,29 |

68,91 |

|

ДФО |

65,76 |

70,22 |

69,15 |

68,06 |

|

Российская Федерация |

68,94 |

73,34 |

71,54 |

70,06 |

|

Среднегодовая численность в республике в сфере экономики: всего, тыс. человек |

417,1 |

367,4 |

352,8 |

370,9 |

|

в среднем на одного пенсионера, чел. |

1,7 |

1,4 |

1,3 |

1,4 |

|

Численность безработных, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости: всего, тыс. чел. |

8,8 |

4,7 |

21,1 |

4,7 |

|

на 1000 чел., занятых в экономике, чел. |

21 |

13 |

60 |

13 |

|

Численность пенсионеров: всего, тыс. чел. |

242,7 |

264,3 |

261,8 |

256,5 |

|

на 1000 чел., занятых в экономике, чел. |

582 |

719 |

742 |

692 |

|

Уровень безработицы, %: Республика Бурятия |

10,4 |

9,2 |

10,5 |

9,5 |

|

ДФО |

8,7 |

6,0 |

6,5 |

5,7 |

|

Российская Федерация |

7,5 |

4,6 |

5,8 |

4,8 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн руб.: Республика Бурятия |

33 569 |

72 831 |

65 157 |

72 325 |

|

ДФО |

866 093 |

1660711 |

1651285 |

1940894 |

|

Российская Федерация |

9152096 |

19329038 |

20302887 |

22945384 |

Примечание. н.д. – нет данных.

В последние несколько лет численность населения республики сокращается, что связано как с естественной, так и с миграционной убылью. Геополитическая и социально-экономическая нестабильность, неуверенность людей в благополучном будущем не способствуют ни естественному, ни миграционному приросту. Демографическое развитие – актуальный вопрос для всей России, а для Бурятии особенно.

Постепенно снижается ожидаемая продолжительность жизни людей как в целом по стране, так и в ДФО, и в Республике Бурятия, причем в республике значение этого показателя ниже среднероссийского.

Социологи отмечают, что в 2015– 2020 гг. в Бурятии происходил существенный (более чем на четверть) спад рождаемости при возрастании уровня смертности, начиная с 2018 г. Неблагоприятно, что «в 2021 г. этот тренд продолжился (соответственно 4,7 % и 14,2 % к уровню 2020 г.), что свидетельствует о формировании устойчивой тенденции снижения естественного прироста населения» [7, с. 44].

Главные причины этого, по мнению специалистов [7, с. 44], состоят в том, что, во-первых, поколение 1990-х гг., то есть предыдущей демографической ямы, достигло детородного возраста, и сработала закономерность пропорциональности; во-вторых, какая-то часть населения фертильного возраста (15–44 лет) эмигрирует, какая-то откладывает рождение детей на какое-то время; в-третьих, последствия COVID-19 оказались крайне неблагоприятными во всем, включая воспроизводство населения. «Начиная с

2017 г., население Бурятии в целом перестало воспроизводить себя (суммарный коэффициент рождаемости не превышает 2,1 рождений на одну женщину репродуктивного возраста)» [7, с. 44]. По мнению социологов, есть угроза, что такой тренд может обрести устойчивый характер, поскольку «из-за существенного снижения реальных доходов в последние несколько лет, последствий пандемии коронавируса, а также из-за гибели людей вследствие спецоперации России в Украине, наблюдается общая неуверенность людей в будущем» [7, с. 44].

Многие семьи вынуждены мигрировать из республики в другие российские регионы и даже в другие страны в поисках подходящих рабочих мест для себя, получения качественного образования для своих детей и внуков и в целом в поисках более высокого уровня жизни. Демографический кризис, с которым столкнулась Бурятия, обусловлен макроэкономическими предпосылками: в республике крайне высок уровень безработицы наряду с очень низким уровнем инвестиционной активности. Так, доля Бурятии в общей сумме дальневосточных инвестиций в основной капитал не превышает 4 %, общероссийских – 0,3 %. Системные экономические проблемы порождают демографические сложности. Это присуще не только Бурятии, но и другим регионам страны [8, с. 56].

Вместе с тем диспропорции в размещении населения по территории страны могут привести к неблагоприятным последствиям. Массовая миграция населения – серьезная социальноэкономическая проблема, несущая в себе существенные риски обезлюживания обширных квадратных километров родных просторов. Сверхцентрализация власти и финансовых ресурсов в федеральном центре и западных регионах России не способствует сбалансированному развитию восточных регионов. Несоответствие между экономическими и политическими реалиями приводит к дестабилизации социально-экономических систем. Стратегические приоритеты правительства, увы, не способствуют сохранению и росту народонаселения, улучшению жизненных условий и уверенности населения в благополучном будущем.

Бурятия характеризуется более низким уровнем жизни населения в сравнении со средним уровнем жизни в ДФО и Российской Федерации. Так, в республи- ке доля населения, находящегося за границей бедности, на 8,5 проц. пунктов выше, чем в среднем по стране. Объем среднедушевых доходов и потребительских расходов жителей Бурятии заметно ниже, чем в среднем по ДФО и стране. Таким образом, население в республике сравнительно более бедное, о чем свидетельствует высокий удельный вес расходов на приобретение продуктов питания в структуре бюджетов домашних хозяйств. Кроме того, в регионе существенна социальная дифференциация по уровню имущественного состояния. На начало 2022 г. наименее обеспеченной части населения принадлежало менее 6,6 % денежных доходов, а наиболее обеспеченной части – 42,7 % [5], причем этот разрыв в динамике усилился (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение уровня жизни населения Республики Бурятия с Дальневосточным федеральным округом и Российской Федерацией [5, 6]

|

Показатель |

На начало года |

|||

|

2011 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума / границы бедности, % от общей численности населения территории |

||||

|

Республика Бурятия |

19,2 |

20,1 |

19,9 |

19,5 |

|

Российская Федерация |

12,5 |

12,3 |

12,1 |

11,0 |

|

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. |

||||

|

Республика Бурятия |

14271 |

25302 |

26222 |

28314 |

|

ДФО |

20807 |

37962 |

39086 |

42455 |

|

Российская Федерация |

18958 |

35506 |

36240 |

40272 |

|

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 |

||||

|

Республика Бурятия |

19,2 |

21,8 |

22,0 |

22,3 |

|

ДФО |

21,2 |

23,7 |

24,1 |

24,6 |

|

Российская Федерация |

22,6 |

26,3 |

26,9 |

27,8 |

|

Потребительские расходы в среднем на одного жителя в месяц, руб. |

||||

|

Республика Бурятия |

9604 |

22014 |

22160 |

24835 |

|

ДФО |

13379 |

29952 |

28783 |

32975 |

|

Российская Федерация |

13192 |

28729 |

27443 |

32321 |

|

Доля расходов на покупку продуктов питания в структуре бюджета домохозяйства, % |

||||

|

Республика Бурятия |

36,1 |

31,4 |

37,5 |

35,5 |

|

ДФО |

32,8 |

32,0 |

33,7 |

32,5 |

|

Российская Федерация |

32,9 |

32,9 |

35,3 |

34,6 |

Степень имущественного расслоения общества, характеризуемая коэффи- циентом Джини, в республике (0,359) немного ниже, чем в среднем по России

(0,409) [5]. На начало 2021 г. эти показатели составляли соответственно 0,355 и 0,406, то есть за год возросли. Это говорит о том, что в целом в российском обществе, в том числе в Бурятии, доходы населения распределены весьма неравномерно, и социальное неравенство возрастает. К слову, наивысшее расслоение по доходам наблюдается в нефтегазовых регионах – Тюменской области и ЯмалоНенецком автономном округе, а также в Москве [5, с. 232].

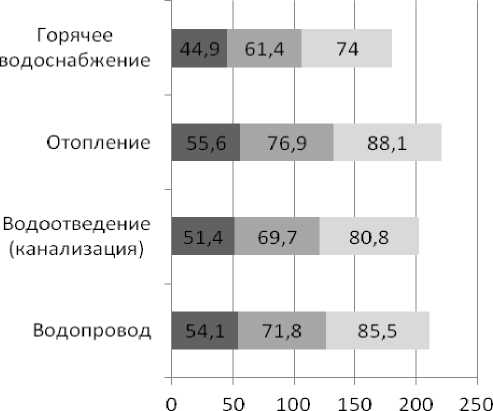

Кроме денежных доходов, важнейшим критерием уровня жизни является обеспеченность жильем и качество его благоустройства. Средняя обеспеченность жилыми помещениями в Бурятии ниже, чем по Дальневосточному округу и в целом по стране, даже несмотря на общее увеличение этого показателя. Благоустроенность жилья тоже оставляет желать лучшего (рис.).

■ Республика Бурятия

ДФО

Российская Федерация

Доля благоустроенного жилищного фонда в общей площади в 2021 г., % [5]

В республике даже половина жилья не обеспечена горячей водой, чуть более половины площади жилищного фонда оборудовано канализацией, отоплением и водопроводом. И это в XXI веке! Эти и другие бытовые проблемы заставляют людей искать лучшие места для жительства, работы, учебы и будущего развития. Быт – важная часть жизни людей, однако, кроме бытовых причин, значимым триггером эмиграции является низкая обеспеченность региона, особенно сельской местности, лечебными учреждениями и медицинскими кадрами, недостаточная доступность услуг здравоохранения. Даже административный центр Бу- рятии, город Улан-Удэ, имеет сравнительно низкую обеспеченность врачами и больничными учреждениями, чем, например, города соседних регионов. В столице Бурятии обеспеченность не только врачами, но и жильем, заметно ниже, чем в столицах соседних регионов. В Бурятии доля населения, проживающего в Улан-Удэ, заметно выше, что свидетельствует о том, что за 3 последних года республика имеет более высокий уровень «столичной» (или «центральной») урбанизации, чем соседние регионы, где социально-экономическое развитие пространственно более равномерное, нежели в Бурятии (табл. 3).

Таблица 3

Демографическое и социальное положение административных центров регионов Байкальской природной территории [9]

|

Показатель |

На начало года |

||

|

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Численность населения |

|||

|

Республика Бурятия, тыс. чел. |

985,9 |

985,4 |

982,6 |

|

Улан-Удэ, тыс. чел. |

439,1 |

437,5 |

436,4 |

|

К численности населения региона, % |

44,5 |

44,4 |

44,4 |

|

Забайкальский край, тыс. чел. |

1059,7 |

1053,5 |

1043,5 |

|

Чита, тыс. чел. |

351,8 |

350,9 |

350,0 |

|

К численности населения региона, % |

33,2 |

33,3 |

33,5 |

|

Иркутская область, тыс. чел. |

2391,0 |

2375,0 |

2357,0 |

|

Иркутск, тыс. чел. |

623,6 |

617,5 |

617,2 |

|

К численности населения региона, % |

26,1 |

26,0 |

26,2 |

|

Среднее число родившихся на 1 тыс. чел. населения |

|||

|

Улан-Удэ |

12,0 |

12,1 |

11,4 |

|

Чита |

11,5 |

11,6 |

10,6 |

|

Иркутск |

12,0 |

12,4 |

12,1 |

|

Среднее число умерших на 1 тыс. чел. населения |

|||

|

Улан-Удэ |

9,3 |

10,6 |

12,2 |

|

Чита |

10,2 |

12,1 |

14,0 |

|

Иркутск |

10,8 |

13,5 |

15,8 |

|

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города, м2 |

|||

|

Улан-Удэ |

20,4 |

20,8 |

21,3 |

|

Чита |

21,3 |

21,6 |

22,0 |

|

Иркутск |

28,6 |

29,4 |

28,9 |

|

Численность врачей на 10 тыс. жителей, чел. |

|||

|

Улан-Удэ |

58,9 |

59,1 |

58,2 |

|

Чита |

107,9 |

112,4 |

109,1 |

|

Иркутск |

108,8 |

110,5 |

111,8 |

|

Число больничных организаций |

|||

|

Улан-Удэ |

16 |

15 |

15 |

|

Чита |

15 |

14 |

14 |

|

Иркутск |

35 |

36 |

38 |

В целом здоровье населения – важнейшая составная часть человеческого потенциала, несущая в себе не только социальные, но и финансово-экономические предпосылки развития территории, ведь здоровое население государству экономически выгоднее с точки зрения рабочей силы и с позиций потенциальных затрат на социальные выплаты нетрудоспособным из внебюджетных фондов.

Исследователи отмечают [10], что в Бурятии относительно невысок уровень безопасности жизнедеятельности населения. Так, например, в 2020 г. число зарегистрированных в республике преступлений возросло по сравнению с 1950 г. в 9,2 раза, а по сравнению с 1990 г. – в 1,2 раза. Криминогенная обстановка не способствует привлечению на территорию людей не только для постоянного проживания, но и для туризма, бизнес-сотрудничества. Непривлекательное социально-экономическое положение республики подтверждается также резуль- татами исследования РИА Новости: в рейтинге регионов по качеству жизни Бурятия сместилась с 78-го места в 2021 году на 81-е место в 2022 году [11]. Ухудшение положения связано, прежде всего, со значительным снижением доходов, высоким уровнем безработицы и в целом низким уровнем качества жизни населения.

Представленные данные свидетельствуют о крайне неблагоприятных тенденциях развития Республики Бурятия и необходимости принятия соответствующих государственных мер для нивелирования негативных процессов. Так, в первую очередь целесообразно принять меры по повышению безопасности жизни населения, обеспечив снижение кри-миногенности. Также важно создать условия для роста доступности услуг здравоохранения. Необходимо нивелировать диспропорции на региональном рынке труда, что в нынешних условиях весьма проблематично, так как создание достаточного количества рабочих мест в республике видится маловероятным. Однако, учитывая аграрную направленность республики и достаточно высокую ее обеспеченность сельхозугодьями, необходима усиленная государственная поддержка развития сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Это позволит создать новые рабочие места и повысить тем самым занятость и благосостояние сельских жителей Бурятии [12], увеличить уровень продовольственного обеспечения и некоторым образом ослабить процессы урбанизации. Нельзя при этом забывать и о влиянии «байкальского фактора», существенно ограничивающего возможности интенсивного земледелия и скотоводства в границах охраняемой территории озера Байкал. Не менее важно также стремиться к наращиванию уровня обеспеченности жильем и повышению степени его благоустройства. В противном случае, эмиграция и убыль населения продолжатся, республика может оказаться в самом конце списка депрессивных регионов. Главная угроза кроется в постепенном обезлюживании сельских территорий и продолжении экономического и социального спада.

Таким образом, в Бурятии необходима выработка мер по устранению негативных процессов, но поскольку население не в состоянии справиться с этими проблемами самостоятельно, ведущая роль здесь принадлежит государству со значительной административной, финансовой поддержкой и высокоорганизованным объективным контролем [13]. Действительно, повышение качества жизни сейчас во многом зависит от решений органов государственного управления [14, с. 122]. Причем меры эти должны носить комплексный характер, согласованный на всех уровнях управления.

Для решения социально-экономических проблем Республики Бурятия, учитывая существенные экологические ограничения, а также сложившиеся гео-экономические и демографические проблемы в регионе, необходима разработка специальных нормативных документов федерального уровня. Требуется разработка комплексных целевых программ, направленных на создание рабочих мест, снижение социальной напряженности, повышение качества жизни людей. Регион остро нуждается в значительных инвестициях, в первую очередь бюджетных. Особое внимание необходимо уделить достижению устойчивого экономического роста сельских территорий, укреплению материально-технической базы аграрных товаропроизводителей, развитию социальной и рыночной инфраструктуры в сельской местности.

Заключение . Республика Бурятия расположена на Байкальской природной территории, что существенно ограничивает ее возможности хозяйствования и развития. Среднедушевое производство ВРП в Бурятии более чем в 2 раза ниже, чем в целом по ДФО и России. В последние годы численность населения республики сокращается за счет естественной и миграционной убыли. Продолжительность жизни ниже среднероссийской и имеет тенденцию к сокращению.

Уровень безработицы в 2 раза превышает российский и в 1,7 раза дальневосточный. Объемы инвестиций в основной капитал крайне малы, что не способствует технологическому и инновационному развитию. Доля населения Бурятии, находящегося за границей бедности, на 8,5 проц. пунктов выше, чем в среднем по стране; растет уровень имущественного расслоения. В семейном бюджете сравнительно высок удельный вес расходов на покупку продовольствия. Средняя обеспеченность жилыми помещениями ниже, чем по округу и в целом по стране, при неблагоустроенном жилье. Республика имеет высокий уровень урбанизации административного центра по сравнению с соседними регионами. Наличие высокой криминогенности также снижает качество жизни населения. Бурятия занимает 81-е место в рейтинге регионов по качеству жизни.

Все это требует принятия соответствующих государственных решений по устранению неблагоприятных процессов. Причем это относится не только к Буря- тии, но и ко всем депрессивным и близким к этому статусу регионам. В сложившихся условиях в стране необходимо обеспечить достижение баланса пространственного развития и предотвращение неблагополучных явлений. Пока что «усиленные» меры правительства и соответствующие ресурсы направлены на ограниченный круг регионов – самую депрессивную «десятку». Вместе с тем байкальский фактор обязывает государство оказывать особую комплексную административную и финансовую поддержку регионам этой природной территории. Это наиболее эффективно осуществимо через механизмы целевых государственных программ, сопровождающихся объективным и строгим контролем.

Государство как гарант Конституции обязано создавать условия по обеспечению высокого качества жизни людей – главного богатства и достояния любой территории. Именно волей, умом и трудом людей задаются те или иные векторы социально-экономического развития регионов и всей страны.

Список литературы Оценка социально-экономического развития региона Байкальской природной территории

- О подготовке индивидуальных программ развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития: протокол совещания Правительства Российской Федерации от 10 октября 2019 года. URL: http://government.ru/news/38077/ (дата обращения: 18.02.2023).

- Дугаржапова Д.Б. Сравнительный анализ развития Республики Бурятия и депрессивных регионов России // Вестник Бурятского государственного универ-ситета. Экономика и менеджмент. 2022. № 4. С. 63–70.

- Об охране озера Байкал: Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ (с изм. и доп.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22964/ (дата обращения: 01.03.2023).

- Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. URL: https://burstat.gks.ru/macro (дата обращения: 20.02.2023).

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: стат. сб. / Рос-стат. М., 2022. 1122 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: стат. сб. / Рос-стат. М., 2021. 1112 с.

- Бюраева Ю.Г. Человеческий потенциал населения Республики Бурятия: уровень и динамика развития в муниципальном разрезе // ЭКО. 2022. № 11. С. 40–66.

- Паршуков Д.В., Шапорова З.Е. Прогнозирование динамики численности сельского населения и ее влияние на социально-экономическое развитие сельских территорий (на материалах Красноярского края) // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2022. № 4 (26). С. 54–63.

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2022: стат. сб. / Росстат. М., 2022. 460 с.

- Дугаржапова Д.Б. Некоторые аспекты уровня и качества жизни населения Республики Бурятия // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2022. № 3 (47). С. 109–116.

- Официальный сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/20230213/ kachestvo_zhizni-1850749274.html (дата обращения: 02.03.2023).

- Цыренова И.Б. Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Бурятия // Инновационное развитие АПК Байкальского региона: мат-лы Всерос. науч.-прак. конф., посвящ. 90-летию Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова. Улан-Удэ, 2021. С. 212–217.

- Зотов В.Б., Терехова К.О. Институты и технологии государственного и муниципального управления // Муниципальная академия. 2020. № 3. С. 2–5.

- Уровень жизни как индикатор социально-экономического развития региона (на материалах Республики Бурятия) / Э.Б. Найданова, М.М. Дамбуева, Е.Ц. Сахаровская [и др.]// Муниципальная академия. 2022. № 3. С. 117–123.