Оценка состояния гематэнцефалического барьера с помощью контрастированной мр-томографии у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипертензионной энцефалопатией

Автор: Федоренко Е.В., Афанасьева Н.Л., Шелковникова Т.А., Книпенберг Н.В., Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследование включало обследованных в отделении артериальных гипертензий пациентов с артериальной гипертонией II-III стадий с выявленным при МР-томографическом исследовании головного мозга перивентрикулярным усилением Т2 сигнала в окружении рогов боковых желудочков. Всем пациентам и контрольной группе проведено МР-томографическое исследование, включающее контрастное усиление парамагнетиком, и оценена степень накопления контраста в данных областях. Выявлено повышение проницаемости гематэнцефалического барьера в зонах перивентрикулярного отека, рассматриваемых как области терминального кровоснабжения.

Артериальная гипертензия, гипертензионная энцефалопатия, контрастированная мр-томография, гематэнцефалический барьер

Короткий адрес: https://sciup.org/14919122

IDR: 14919122 | УДК: 616.12-008.331.1-06:616.831]

Текст научной статьи Оценка состояния гематэнцефалического барьера с помощью контрастированной мр-томографии у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипертензионной энцефалопатией

Нарушения мозгового кровообращения представляют собой одно из наиболее частых осложнений артериальной гипертензии и, как правило, приводят к более высокой степени инвалидизации пациентов, чем нарушения коронарного кровообращения у таких пациентов [2, 10]. Поэтому исследование факторов, способствующих развитию церебральных нарушений кровообращения, их инструментальное выявление у пациентов с артериальной гипертензией сохраняют свою высокую актуальность.

Это тем более важно, что до сих пор не существует единого подхода к инструментальному выявлению факторов риска развития органных нарушений мозгового кровообращения у пациентов с артериальной гипертензией. Значительные по объему включенных больных исследования ограничивались лишь оценкой уровня артериального давления при однократном измерении или при суточном мониторировании [7]. Информативная инструментальная оценка поражения органов-мишеней при артериальной гипертензии проводится недостаточно. В последнее время в ходе инструментальных исследований состояния головного мозга при артериальной гипертензии средствами МР-томографии было показано, 6

что при наличии МРТ-признаков перивентрикуляр-ного отека значимо повышается частота острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе и летальных [4].

При этом одним из важнейших и при том не решенных до сих пор вопросов является взаимоотношение перивентрикулярного отека с нарушением гематоэнцефалического барьера в области этого отека. В частности, насколько микроциркуляторные нарушения типа стаза сопровождаются изменениями проницаемости ГЭБ для гидрофильных соединений, которые, как правило, сопровождаются повышенной вероятностью геморрагий или ишемического инсульта [10].

Один из важнейших факторов, способствующих развитию ишемического повреждения, – поражение эндотелия церебрального русла, проявляется на ранних стадиях, в первую очередь усилением проницаемости эндотелия для гидрофильных макромолекул.

Контрастированная МРТ представляет собой один из эффективных методов оценки проницаемости гистогематических барьеров при физиологических исследованиях в норме [1] и при различных патологических состояниях, а также в эксперименте [6]. Поэтому мы выполнили исследование состояния ГЭБ у пациентов с впервые выявленной АГ II-III стадий, сопровождавшейся выраженными изменениями со стороны ликворной системы и перивентрику-лярной отечностью различной степени тяжести, с помощью контрастированной МРТ головного мозга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 12 пациентов с артериальной гипертонией II-III стадий, у которых при первичном исследовании (при обращении по поводу стойкого повышения артериального давления) было выполнено МР-томографическое исследование головного мозга и установлено наличие пери-вентрикулярных повреждений и нарушений микроциркуляции. В качестве контрольных групп послужили, во-первых, 9 клинически здоровых лиц сравнимого возраста (40,7±11,4 года), без признаков повышения артериального давления, без данных за перенесенное повреждение головного мозга какого-либо генеза. Во-вторых, в качестве контрольной группы также были использованы данные исследований 10 лиц с перенесенной в прошлом контузией травматического генеза, с формированием расширения боковых желудочков по открытому типу (без признаков окклюзии оттока ликвора на каком-либо уровне). У пациентов наряду с ежедневным измерением артериального давления проводилось суточное мониторирование АД (системами полностью автоматического измерения артериального давления Cardio-Tens 0364 (Meditech Kft, Hungary).

Контрастированное МРТ-исследование головного мозга. МР-томография всем обследованным выполнялась в лаборатории магнитно-резонансной томографии ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. Исследование проводили на низкопольном магнитнорезонансном томографе Magnetom-OPEN (Siemens AG, Германия), имеющем резистивный магнит с силой магнитного поля 0,2 Т. Для получения Т1- и Т2-взвешенных изображений использовалась импульсная последовательность спин-эхо или турбо-спин-эхо. Для Т1-взвешенных изображений, выполненных в аксиальной плоскости, параллельно орбитомеатальной линии, а также в сагиттальной плоскости, центрируясь на область гипофиза, применялись параметры: TR=450 ms, TE=15 ms, угол α=70°. Изображения в режиме Т2-взвешивания имели следующие параметры: TR=6000 ms, TE=117 ms – и проводились в аксиальной плоскости. Толщина срезов составляла 6 мм.

После введения парамагнетика в дозе 3 мл 0,5М раствора на 10 кг веса спустя 5-7 мин выполнялось повторное исследование в Т1-взвешенном режиме с получением аксиальных срезов головного мозга, при

Величины индекса усиления Т1-взвешенного изображения в различных структурах мозга при контрастированном Магневистом МРТ-исследова-нии головного мозга по группам пациентов с АГ представлены в таблице 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У здоровых лиц контрольной группы картина МР-томограмм до и после введения контраста-парамагнетика фактически не отличалась, за исключением физиологического усиления структур венозных сплетений боковых желудочков, а также области гипофиза и его ножки. Такой характер распределения соответствует кинетическим свойствам классических парамагнетиков на основе комплексов ДТПА и его аналогов и хорошо известен с момента введения контрастов-парамагнетиков в практику клинической МР-томографии.

При обследовании пациентов с неоокклюзивной (нормотензивной) вентрикулодилатацией, но с нор- тех же параметрах исследования и том же анатоми- мотонией, а следовательно, с отсутствием перивент- ческом расположении тела пациента и аксиальных срезов, что и до введения парамагнетика.

Количественная обработка результатов исследования выполнялась следующим образом.

По всем бассейнам кровоснабжения головного мозга с помощью средств обработки изображений определялась интенсивность Т1-взвешенного изображения до и после введения контраста-парамагнетика в аппаратных единицах интенсивности. Индекс усиления интенсивности оценивался для всех локализаций как отношение интенсивностей Т1-взве-шенного изображения после введения контрастного препарата к исходному:

ИУ = | ИС Т 1- взв . Контраст

\

ИС

Т 1- взв . Исходн J

.

Величины индекса усиления ^-взвешенного изображения в различных структурах мозга при контрастированном Магневистом МРТ-исследовании головного мозга по группам пациентов с АГ с гипертензивной энцефалопатией, без нее и контрольной

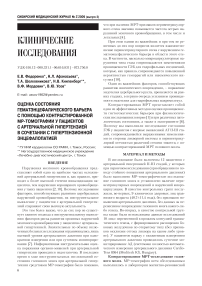

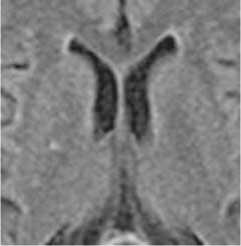

рикулярных микроциркуляторных нарушений – при введении парамагнетиков МР-картина значимо не отличалась от таковой у здоровых контрольных лиц. В частности, степень усиления интенсивности изображений была в этой группе только в области боковых желудочков (сосудистых сплетений), а также в области турецкого седла (гипофиза). Визуальная картина МРТ при контрастировании парамагнетиком представлена на рисунке 1.

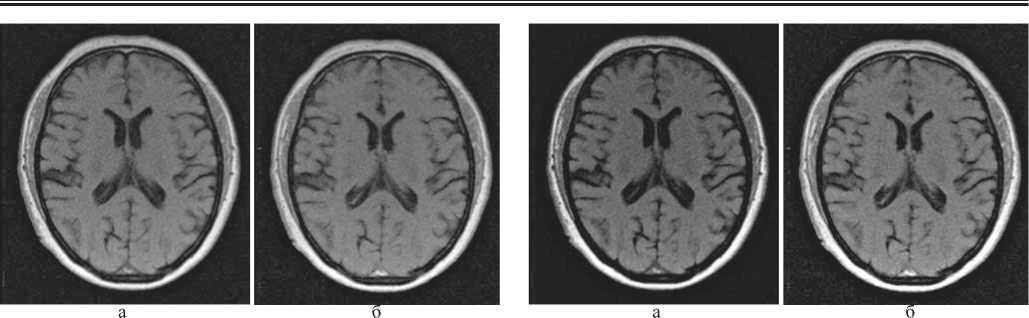

В отличие от представленных выше контрольных групп пациенты с гипертензивной энцефалопатией характеризовались не только усилением интенсивности изображения сосудистых сплетений боковых желудочков и гипофиза при введении парамагнетика, но и умеренным усилением изображения в области базальных ядер и перивентрику-

Таблица 1 лярных структур («шапочек» в окру- жении передних и задних рогов боковых желудочков). Количественные показатели степени усиления интенсивности представлены в таблице 1, а картина усиления – на рисунке 2.

Таким образом, данные контрас-

|

II \/ _[ ИС Т 1 - взв . Контраст / ИУ =1 /ИС 1 / т ^ -вТ 1 - взв . Исходн J |

||||

|

Контрольная группа |

Гипертензивная энцефалопатия |

АГ без энцефалопатии |

||

|

Теменная область больших полушарий |

Серое вещество |

1,0±0,02 |

1,02±0,02 |

1,01±0,03 |

|

Белое вещество |

1,01±0,03 |

1,03±0,03 |

1,01±0,02 |

|

|

Перивентрикулярные области (с включением базальных ядер) |

1,01±0,03 |

1,07±0,02* |

1,03±0,02 |

|

|

Гипофиз |

1,12±0,04 |

1,09±0,04 |

1,11±0,03 |

|

тированного МР-томографического исследования головного мозга показывают, что у этих лиц с гипертен-зионной энцефалопатией отмечаются микроциркуляторные нарушения в терминальных участках бассейнов средних мозговых артерий, и в частности в области базальных ядер, а также в окружении боковых желудочков.

При контрастированном МР-то-мографическом исследовании пациентов с гипертензионной энцефалопатией в нашем исследовании было

вг

в

г

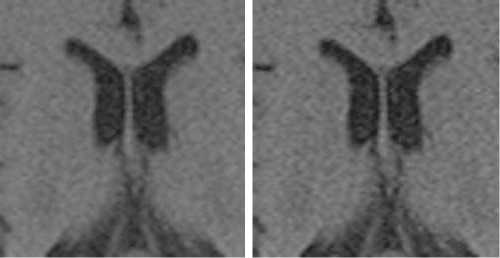

Рис. 1. Картина отсутствия накопления контрастного препарата-парамагнетика (Магневист) структурами мозга при Т1-взвешенном МР-томографическом контрастированном исследовании у пациента-нормотоника с умеренным расширением боковых желудочков без видимых микро-циркуляторных нарушений. Представлены аксиальные срезы на уровне боковых желудочков в Т1-взвешенном режиме до (а - нормальное, в - увеличенное х 3) и после (б - нормальное, г - увеличенное х 3) контрастирования парамагнетиком. Минимальное накопление контраста в области сосудистых сплетений задних рогов боковых желудочков (рис. 1б). На сагиттальных срезах до и после контрастирования (д и е, соответственно) можно видеть нормальное интенсивное накопление контраста тканью гипофиза и слизистыми оболочками

е

д

е

Рис. 2. Картина микроочагового накопления контрастного препарата-парамагнетика (Магневист) в головном мозге при Т1-взвешенном МР-томографическом контрастированном исследовании у пациента с расширением боковых желудочков и перивентрикулярными микроциркуляторными нарушениями на фоне АГ и гипертензивной энцефалопатии.

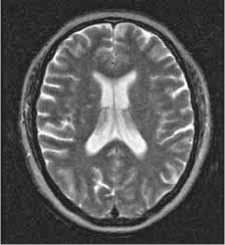

Представлены аксиальные срезы на уровне боковых желудочков в Т1-взвешенном режиме до (а – нормальное, в – увеличенное х 3) и после (б - нормальное, г - увеличенное х 3) парамагнитного контрастирования. При контрастировании видно усиление интенсивности изображения в области микроциркуляторных нарушений в окружении переднего рога левого бокового желудочка и в области базальных ядер справа. Здесь же признаки гипертензивной энцефалопатии на

Т2-взвешенном срезе (д) и на Т2-irm исследовании (е)

выявлено умеренное, но достоверное усиление Т1-взвешенного изображения базальных ядер и пери-вентрикулярных отделов при введении этим пациентам парамагнитного контрастного препарата. Накопление при этом было достаточно минимально выраженным, составляя 5-12%, и, таким образом, заметно уступало степени усиления, наблюдаемой при введении контрастов-парамагнетиков пациентам с злокачественными новообразованиями или при остром ишемическом повреждении, когда интенсивность изображения в Т1-взвешенном режиме усиливается на 30-170%.

Однако изменение интенсивности Т1-взвешен-ного изображения совершенно значимо и указывает на повреждение у этих пациентов гематоэнцефалического барьера в терминальных отделах бассейнов средних мозговых артерий, а также перивентрику-лярно, где при энцефалопатии, сопутствующей артериальной гипертензии, обычно наблюдаются нарушения микроциркуляции и явления интерстициального отека с формированием типичных для гипертензивной энцефалопатии изменений на Т2-взве-шенной и Т2*-взвешенной МР-томограммах.

Ранее в проспективном популяционном иссле- довании [10] было доказано, что при наличии МР-томографических признаков перивентрикулярных микроциркуляторных нарушений у лиц с АГ значимо повышается вероятность развития инвалидизи-рующих и летальных нарушений мозгового кровообращения. Однако остается неясным, происходит ли это в результате локальных микроциркуляторных нарушений в главном органе-мишени артериальной гипертензии – головном мозге, или это лишь одно из локальных проявлений общесистемных патологических эффектов при АГ. Полученные в настоящей работе данные дают патофизиологическое обоснование клиническому факту повышенной частоты ОНМК при гипертензивной энцефалопатии. Значимое экстравазальное накопление гидрофильного парамагнетика – маркера патологической сосудистой проницаемости эндотелия именно в тех регионах, где и происходят наиболее часто ОНМК при АГ, доказывает, что у пациентов с гипертензивной энцефалопатией имеет место повреждение эндотелия с усилением сосудистой проницаемости и экстрава-зацией гидрофильных макромолекул, что, как было показано в эксперименте на моделях миокардиальной и мозговой ишемии, значимо связано с риском ишемических нарушений и формирования повреждения ткани.

Данные, приведенные в настоящем исследовании, статистически недостаточны для популяцион-но обоснованных выводов о влиянии факта накопления парамагнетика в базальных и перивентрику-лярных структурах на прогноз течения АГ пациентов с гипертензивной энцефалопатией, тем более на фоне антигипертензивной терапии. Однако они дают все основания для более широкого исследования состояния микроциркуляции головного мозга средствами контрастированной МР-томографии и, возможно, широкого проведения у лиц с АГ не только нативной бесконтрастной МРТ, но и контрастированного исследования с целью выделения групп пациентов с повышенным риском церебральных осложнений АГ и соответствующей дальнейшей медикаментозной коррекции.

Список литературы Оценка состояния гематэнцефалического барьера с помощью контрастированной мр-томографии у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипертензионной энцефалопатией

- Saeed M., Higgins C.B., Geshwind J.F., Wendland M.F. T1-relaxation kinetics of extracellular MR agents in normal and acutely reperfused infracted myocardium using echoplanar MR imaging//Eur. Radiol. 2000. V. 10. P. 310-318.

- Sacco R., Chair M., Emelia J. et al. Risk factors//Stroke. 1997. V. 28. P. 1507-1517.

- Reutern G. Ultrasound diagnosis of Cerebrevascular disease./G. Reutern, H. Budingen//Stuttgart; N.Y. -Georg Trieme Verlag, 1993.

- Reulen H.J., Graham R., Spatz M. et al Role pressure gradients and bulk flow in dynamics of vasogenic brain edema.//J. Neurosurgery. 1977. V. 46. P. 24-35.

- Reiche W., Weiler C., Buell U., Keiser H.-J., Kersting A., Ringelstein E.B. Bestimmung der regionalen zerebrovascularen Perfusionsreserve (rCPR) mit der quantitativen Fluess/Volumen (F/V) SPECT//Fortschr.Roentgenstr.1990. V. 51. N.1. Ss. 46-40.

- Parizel P.M., Degryse H.R., Gheuens J. e.a Gadolinium-DOTA enhanced MR imaging of intracranial lesions.//J.Comput.Assist.Tomogr. 1989. V. 13. №3. P. 378-385.

- Merrick M., Ferrington C., Cowen S. Parametric imaging of cerebral vascular reserves 1. Theory, validation and normal values//Eur.J.Nucl.Med. 1991. V. 18. N.3. P. 171.

- Мчедлишвили Г.И. Микроциркуляция крови: общие закономерности регулирования и нарушений. Л.Наука, 1998. -С. 203.

- Knapp W.H., Kummer W.H., Kuebler W. Imaging of cerebral blood flow-to-volume distribution using SPECT//J.Nucl.Med. 1986. V. 27. N.4. P. 465-470.

- Мордовин В.Ф., Семке Г.В., Афанасьева Н.Л., Лукьяненок П.И., Карпов Р.С. Церебральная патология у больных с артериальной гипертонией. Диагностика и лечение.//Томск, 2007. -С. 9-122.

- Гусев Е.И. Методы исследования в неврологии и нейрохирургии. -М.: Нолидж, 2000. -С. 222-236.