Оценка состояния пострадавших при различных огнестрельных ранениях живота из числа гражданского населения

Автор: Масляков В.В., Сидельников С.А., Капралов С.В., Урядов С.Е., Барсуков В.Г., Ересько Д.В., Полиданов М.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Военно-полевая хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современных условиях, к большому сожалению, не стихают военные конфликты, не является исключением и наша страна. Помимо военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в военных действиях, зачастую страдают и мирные жители. Цель исследования. Провести оценку состояния пострадавших при осколочных и пулевых ранениях живота раненым из числа гражданского населения. Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 165 пациентах из числа гражданского населения, которые получили огнестрельные ранения живота. Все пациенты находились в зоне военных действий в период Чеченской кампании и в зоне проведения специальной военной операции. Пациентов мужского пола было 108 (65,4 %) человек, а женского – 57 (34,5 %), т.е. преобладали пациенты мужского пола. Средний возраст раненых составил 36 ± 6 лет. Включались пациенты, имеющие огнестрельные ранения живота, старше 18 лет. Исключались раненые моложе 18 лет, имеющие сочетанные ранения груди, головы, конечностей. В качестве первичной документации использовались истории болезней. Количество включенных в исследование раненных, полученных в период Чеченской кампания составило 98 (59,4 %) человека, а в период проведения специальной военной операции – 67 (40,6 %). Все раненые были разделены на две группы: группу А и группу Б. В группу А были включены раненые имеющие осколочные ранения живота, в группу Б – огнестрельные. В группу А вошло 87 (52,7 %) человек, в группу Б – 78 (47,2 %), у которых изучены основные параметры жизнедеятельности. Результаты. В исследовании проведен анализ состояния раненых из числа гражданского населения, которые получили огнестрельные ранения осколочные и пулевые. В результате было установлено, что при осколочных ранениях живота тяжесть состояния определяется наличием болевого синдрома, чем выражение болевой синдром, тем больше вероятность развития шока, при этом выраженность болевой реакции, в первую очередь оказывает влияние на степень шока, затем объем кровопотери. При огнестрельных ранениях живота полученные результаты несколько отличались, так, на первое место выступил такой показатель, как объем кровопотери, затем признаки анемии, а на третьем месте – болевой синдром. Заключение. Проведенное исследование показывает, что огнестрельные ранения живота приводят к серьезным изменениям в организме у раненого, что обусловлено несколькими факторами: болевым синдромом, кровопотерей, все это, в свою очередь, запускает механизм развития геморрагического шока, который также способствует утяжелению пострадавшего.

Огнестрельные ранения живота, гражданское население, шок, послеоперационный период, осложнения, летальность

Короткий адрес: https://sciup.org/142245641

IDR: 142245641 | УДК: 616.831-001.45:616.381-002-089 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-150-157

Текст научной статьи Оценка состояния пострадавших при различных огнестрельных ранениях живота из числа гражданского населения

В современных условиях, к большому сожалению, не стихают военные конфликты, не является исключением и наша страна. Помимо военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в военных действиях, зачастую страдают и мирные жители. В настоящее время изменилась тактика ведения боевых действий, стали более широко применяться различные беспилотные летальные аппараты (БПЛА), а также различные ракеты, содержащие множество поражающих факторов ⦋1⦌, причем данные виды вооружения применяются не только с целью ведения боевых действий, но и для проведения террористических атак на мирные города. Применение таких боеприпасов характеризуется множественными поражениями различных анатомических областей, в том числе и живота ⦋2⦌. Согласно данным, представленным в литературе, частота огнестрельных ранений живота при проведении боевых действий среди военнослужащих составляет 4–7 % ⦋3⦌. Это связано с наличием средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые закрывают жизненно важные органы. Однако если брать гражданское нанесение, то они не имеют СИЗ, соответственно, становятся уязвимыми для огнестрельного оружия. В следствии это происходит значительное увеличение числа раненых в живот до 10–20 % ⦋4⦌. Как правило, огнестрельные ранения в живот относят к наиболее тяжелым, частота осложнений при которых может достигать 54–81 %, а летальность на уровне 12–31 % ⦋5⦌. Несомненно, самым тяжелым осложнением огнестрельных ранений живота является развитие перитонита, который характеризуется тяжелым течением с развитием большого количества осложнений, достигающих 43,8 % и летальных исходов, которые составляют 4,9 % [6, 7]. При этом течение данного осложнения имеет ряд особенностей, которые позволяют его выделить в отдельную нозологическую форму, получившее название огнестрельный перитонит ⦋8⦌. Это свя- зано с тем, что огнестрельное ранение имеет принципиальное отличие от других поражающих факторов, например, колоторезаного ранения живота. Так, при таком ранении происходит массивное поражение органов брюшной полости, которое не всегда можно увидеть визуально ⦋9⦌. Возникают изменения в иммунном статусе организма и других важных системах, обеспечивающих нормальную функцию организма ⦋10⦌. Это приводит к быстрому развитию системной воспалительной реакции, что приводит к развитию сепсиса и полиорганной недостаточности ⦋11⦌. Безусловно, кроме огнестрельного перитонита при огнестрельных ранениях живота отмечено развитие и других осложнений, например, эмболия [12], нагноение послеоперационной раны [7] и другие.

Таким образом, проблема лечения огнестрельных ранений живота не теряет своей актуальности и далека от своего окончательного решения. Актуальность этой проблемы связана и с тем, что меняется оружие, оно становится более совершенным, что делает его намного опаснее.

Цель исследования. Провести оценку состояния пострадавших при осколочных и пулевых ранениях живота раненым из числа гражданского населения.

Материалы и методы

Исследование проведено на 165 пациентах из числа гражданского населения, которые получили огнестрельные ранения живота. Все пациенты находились в зоне военных действий в период Чеченской кампании и в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Пациентов мужского пола было 108 (65,4 %) человек, а женского – 57 (34,5 %), т.е. преобладали пациенты мужского пола. Средний возраст раненых составил 36 ± 6 лет. Включались пациенты, имеющие огнестрельные ранения живота, старше 18 лет. Исключались раненые моложе 18 лет, имеющие сочетанные ранения груди, головы, конечностей. В качестве первичной документации использовались истории болезней. Количество включенных в исследование раненных, полученных в период Чеченской кампания составило 98 (59,4 %) человека, а в период проведения СВО – 67 (40,6 %).

Для удобства проведения исследования, все раненые были разделены на две группы: группу А и группу Б. В группу А были включены раненые имеющие осколочные ранения живота, в группу Б – огнестрельные. В группу А вошло 87 (52,7 %) человек, в группу Б – 78 (47,2 %) (r = 0,16, p > 0,05).

Для оценки тяжести повреждения использовалась шкала ВПХ-П (ОР), согласно которой результаты выражаются в баллах и соответствуют следующей градации: легкие – от 0,05 до 0,49 баллов; средней тяжести – от 0,5 до 0,99 баллов; тяжелые – от 1,0 до 12,0 баллов и крайне тяжелые – более 12 баллов. Оценка тяжести состояния проводилась с применением шкалы ВПХ-СП, критериями которой являются: удовлетворительное состояние – 12 баллов; средней тяжести – 13–20 баллов; тяжелое состояние – 21–31 балл; крайне тяжелое – 32–45 баллов;

терминальное состояние – более 45 баллов [13]. Для оценки болевого синдрома была использована визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ). Данная шкала представляет собой отрезок прямой длиной 10 см. Пациенту предлагается сделать на ней отметку, соответствующую интенсивности испытываемых им болей. Расстояние между началом отрезка («боли нет») и сделанной отметкой измеряют в сантиметрах и округляют до целого.

В качестве первичной документации были использованы истории болезней.

Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, тяжести полученной травмы, объему кровопотери, тяжести состояния в момент поступления.

Полученные в результате исследования данные заносились в базу данных, которая представляет из себя таблицу в формате Excel. Полученные в ходе исследования результаты, обрабатывались с помощью описательным методов статистики. В качестве критерия использовался критерий согласия χ2. Статистическая значимость определялась как р < 0,05. Для установления корреляционных связей был использован непараметрический критерий Спирмена (r). Трактовка полученных результатов с использованием данного критерия, осуществлялась с учетом силы связи: r > 0,01-0,29 – слабая положительная связь, r > 0,300,69 – умеренная положительная связь, r > 0,70-1,00 – сильная положительная связь.

Результаты

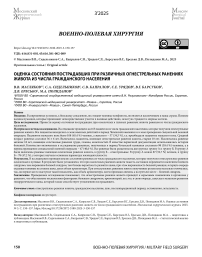

Как показывает проведенное исследование, при поступлении раненых в лечебное учреждение с использованием шкалы ВПХ-СП, показало, что удовлетворительное состояние было расценено у 34 (20,6 %) человек, средней тяжести – у 48 (29,1 %), тяжелое – у 59 (35,7 %), крайне тяжелое – у 22 (13,3 %) и терминальное – у 2 (1,2 %) раненых. Распределение раненых по тяжести состояния при поступлении в лечебное учреждение с и пользованием шкалы ВПХ-СП в двух группах, отражено на рисунке 1.

поступлении в лечебное учреждение с и пользованием шкалы ВПХ-СП в двух группах (в баллах)

Fig. 1. Distribution of the wounded according to the severity of the condition on admission to a medical institution with and using the CAP-SP scale in two groups (in points)

На основании данных, которые представлены на рисунке 1, видно, что в группе А при поступлении в лечебное учреждение тяжесть состояния как удовлетворительное было расценено у 20 (12,1 %) человек, в группе Б – у 14 (8,5 %) (r = 0,67, p < 0,05); средней тяжести, соответственно, – у 30 (18,2 %) и 18 (10,9 %) (r = 0,76, p < 0,05), тяжелое – у 27 (16,4 %) и 32 (19,4 %) (r = 0,83, p < 0,05), крайне тяжелое – у 10 (6,1 %) и 12 (7,3 %) (r = 0,14, p > 0,05) и терминальное – у 2 (1,2 %) раненых группы Б.

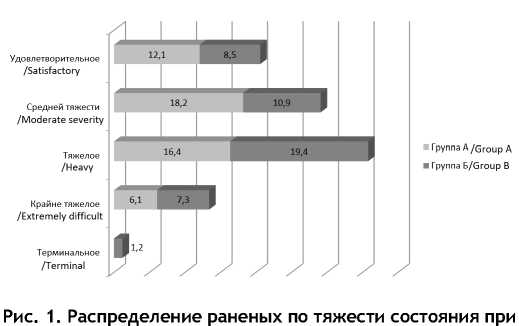

Тяжесть состояния была обусловлена несколькими факторам, среди которых можно выделить: тяжесть повреждения и наличие признаков шока. В результате анализа было установлено, что тяжесть повреждения с применением шкалы ВПХ-П (ОР) было следующим: легкие – 34 (20,6 %) человек; средней тяжести – 48 (29,1 %); тяжелые – 59 (35,7 %) и крайне тяжелые – 24 (14,5 %). Распределение раненых по тяжесть повреждения с применением шкалы ВПХ-П (ОР) по группам отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение раненых по тяжесть повреждения с применением шкалы ВПХ-П (ОР) по группам (в баллах)

Fig. 2. Distribution of the wounded according to the severity of injury using the MFS-I scale (GW) by groups (in points)

Из данных, отраженных на рисунке 2, видно, что в группе А при поступлении в лечебное учреждение тяжесть состояния как удовлетворительное было расценено у 20 (12,1 %) человек, в группе Б – у 14 (8,5 %) (r = 0,67, p < 0,05); средней тяжести, соответственно, – у 30 (18,2 %) и 18 (10,9 %) (r = 0,76, p < 0,05), тяжелое – у 27 (16,4 %) и 32 (19,4 %) (r = 0,83, p < 0,05), крайне тяжелое – у 10 (6,1 %) и 14 (14,5 %) (r = 0,84, p < 0,05).

При оказании помощи пациентам с огнестрельными ранениями живота, очень важным моментом является грамотный и своевременный выбор тактики, направленный на борьбу с шоком. Для этого нами была использована классификация шока, предложенная М.И. Федосовым и др. (2018) [14]. В со-отве6ствии с данной классификацией, выделяют следующие виды шоков:

-

1. Гиповолемический (истинный гиповолемический, геморрагический, ожоговый).

-

2. Дистрибутивный, или перераспределительный (септический, анафилактический, инфекционно-токсический, нейрогенный (спинальный).

-

3. Кардиогенный (рефлекторный, истинный кардиогенный, аритмический).

-

4. Экстракардиальный обструктивный.

В связи с тем, что у раненых, которые были включены в исследование, имелись огнестрельные ранения, которые, в свою очередь, сопровождались кровопотерей, а при повреждении внутренних органов и к развитию перитонита, для более детального исследования шока, нами были изучены ряд дополнительных параметров, таких как наличие анемии, объем кровопотери, септицемия, наличие нейрогенных нарушений и т.д. Это обусловлено тем, что в работе рассматривается прогноз неблагоприятных исходов, и ответ на вопрос об основных причинах неблагоприятных исходов определит направления их профилактики.

С целью определения шока, в предложенной классификации, были выделены основные этиологические факторы, оказывающие влияние на диагностику шока. Исходя из этого, было установлено, что при поступлении в лечебное учреждение, у раненых отсутствовали признаки патологической потери жидкости, вызванной большой потерей жидкости (рвота, диарея, гипертермия), следовательно, данный вид шока нельзя отнести к истинному гиповолемическому. Отсутствовали признаки повреждения спинного мозга, соответственно, данный шок нельзя отнести к нейрогенному. Так же были исключены ожоговый, кардиогенный, экстракардиальный обструктивный шок. При этом на первый план выходили болевой синдром и кровопотеря, обусловленная наличием огнестрельного ранения. Не может вызывать сомнения тот факт, что повреждение тканей сопровождается геморрагическим синдромом, что приводит к снижению ОЦК, следовательно, шок, который был зарегистрирован в наших наблюдениях, можно отнести к геморрагическому. Для подтверждения этого предположения был проведен сравнительный анализ основных десяти критериев, позволяющих оценить степень тяжести шока в двух сравниваемых группах. Анализ основных критериев оценки степени тяжести геморрагического шока, показал следующие результаты.

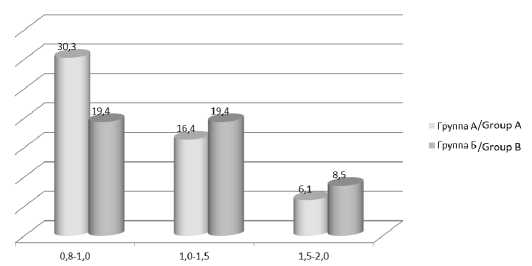

Кровопотеря в объеме до 1000 мл была отмечена у 49 (29,7 %) раненых, в группе А – 26 (15,7 %) человек, в группе Б – у 23 (13,9 %) (r = 0,18, p > 0,05), в объеме 1000-1500 мл – у 76 (46,0 %) раненых, соответственно, в группе А – у 30 (18,1 %), в группе Б – у 10 (6,1 %) человек (r = 0,65, p < 0,05), а в объеме 1500-2500 – у 76 (46,1 %) человек: в группе А – у 31 (18,8 %) в группе Б – у 45 (27,3 %) (r = 0,85, p < 0,05). Кровопотеря ОЦК: 15-20% – у 49 (29,7 %) раненых, в группе А – 26 (15,7 %) человек, в группе Б – у 23 (13,9 %) (r = 0,78, p < 0,05), в объеме 21–30% – у 76 (46,0 %) раненых, соответственно, в группе А – у 30 (18,1 %), в группе Б – у 10 (6,1 %) человек (r = 0,65, p < 0,05), в объеме 31–40% – у 76 (46,1 %): в группе А – у 31 (18,8 %) в группе Б – у 45 (27,3 %) (r = 0,65, p < 0,05). Кровопотеря, от массы тела составила 0,8–1,2 % у 49 (29,7 %) пациентов, в группе А – 26 (15,7 %) человек, в группе Б – у 23 (13,9 %) (r = 0,78, p < 0,05), в объеме 1,3-1,8% – у 76 (46,0 %) раненых, соответственно, в группе А – у 30 (18,1 %), в группе Б – у 10 (6,1 %) человек (r = 0,65, p < 0,05), в объеме 1,9-2,4% – у 76 (46,1 %): в группе А – у 31 (18,8 %) в группе Б – у 45 (27,3 %) (r = 0,65, p < 0,05).

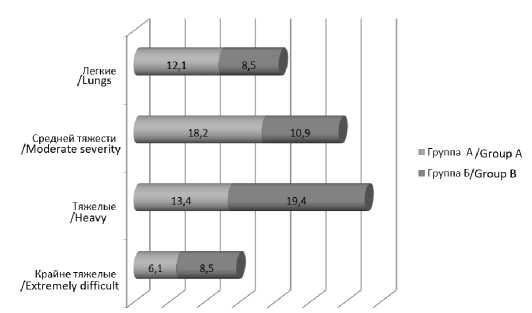

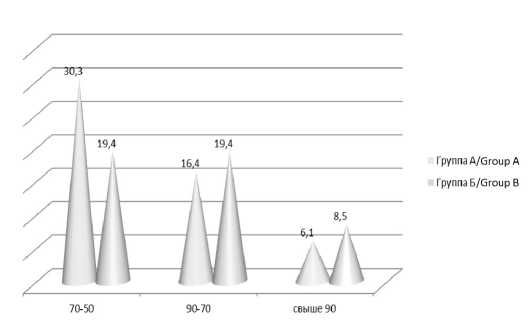

Распределение раненых по пульсу отражено на рисунке 3, по систолическому АД на рисунке 4, по ШИ на рисунке 5.

Рис. 3. Распределение раненых по пульсу при поступлении (%)

Fig. 3. Distribution of wounded by pulse rate on admission (%)

Рис. 4. Распределение раненых по систолическому

АД при поступлении (мм рт. ст.)

Fig. 4. Distribution of the wounded by systolic BP on admission (mm Hg)

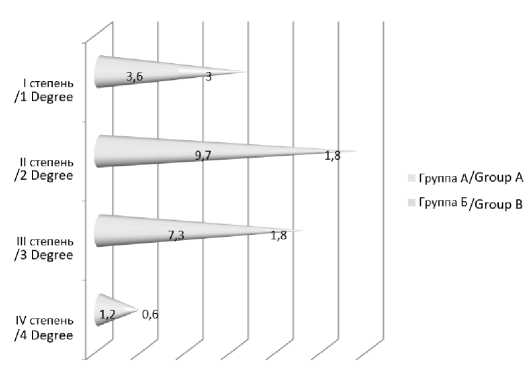

При определении тест «белого пятна» было установлено, что время, необходимое для восстановления цвета ногтевой платины после ее компрессии до 2 сек. отмечено у 49 (29,7 %) раненых, в группе А – 26 (15,7 %) человек, в группе Б – у 23 (13,9 %) (r = 0,78, p < 0,05), > 2 сек. – у 76 (46,0 %) раненых, соответственно, в группе А – у 30 (18,1 %), в группе Б – у 10 (6,1 %) человек (r = 0,65, p < 0,05), > 3 сек. – у 76 (46,1 %): в группе А – у 31 (18,8 %) в группе Б – у 45 (27,3 %) (r = 0,65, p < 0,05). Оценка ЧДД по- зволил выявить следующие показатели: ЧДД в пределах 20–25 в мин. отмечена у 49 (29,7 %) раненых, в группе А – 26 (15,7 %) человек, в группе Б – у 23 (13,9 %) (r = 0,78, p < 0,05); в пределах 25-30 в мин – у 76 (46,0 %) раненых, соответственно, в группе А – у 30 (18,1 %), в группе Б – у 10 (6,1 %) человек (r = 0,65, p < 0,05); до 40 в мин. – у 76 (46,1 %): в группе А – у 31 (18,8 %) в группе Б – у 45 (27,3 %) (r = 0,65, p < 0,05). Показатель диуреза, в пределах 30-50 мл/ч – у 49 (29,7 %) раненых, в группе А – 26 (15,7 %) человек, в группе Б – у 23 (13,9 %) (r = 0,78, p < 0,05); в пределах 25–30 мл/ч – у 76 (46,0 %) раненых, соответственно, в группе А – у 30 (18,1 %), в группе Б – у 10 (6,1 %) человек (r = 0,65, p < 0,05); в пределах 5–15 мл/ч – у 76 (46,1 %): в группе А – у 31 (18,8 %) в группе Б – у 45 (27,3 %) (r = 0,65, p < 0,05). Распределение по уровню сознания пациентов с огнестрельными ранениями в живот, было следующим: ясное сознание было в 118 (71,5 %), соответственно, в группе А – в 62 (37,6 %), в группе Б – в 56 (33,9 %) (r = 0,54, p < 0,05), как беспокойство, возбуждение – в 34 (20,6 %) наблюдениях, соответственно, в 20 (12,1 %) и 14 (8,5 %) случаях, а как заторможенность – в 13 (7,9 %) случаях, в группе А – в 5 (3,0 %), в группе Б – 8 (4,8 %) (r = 0,43, p < 0,05). Исходя из полученных данных, распределение по степеням шока было следующим: шок I степени в момент поступления был отмечен в 11 (6,7 %) случаях; II степени – у 19 (11,5 %) раненых; III степени – у 21 (12,7 %) человека; IV – в 3 (1,8 %) случаях. Распределение раненых по степеням шока в зависимости от группы, отражено на рисунке 6.

Рис. 5. Распределение раненых по ШИ при поступлении

Fig. 5. Distribution of the wounded by SI on admission

На основании данных, отраженных на рисунке 6, видно, что шок I степени был отмечен в группе А у 6 (3,6 %) раненых, в группе Б – у 5 (3,0 %) (r = 0,15, p > 0,05); II степени, в группе А – у 16 (9,7 %), в группе Б – у 3 (1,8 %) человек (r = 0,78, p < 0,05); III степени – в группе А – у 12 (7,3%), в группе Б – у 9 (1,8 %) раненых (r = 0,87, p < 0,05); IV степени – в группе А – у 2 (1,2 %), в группе Б – у 1 (0,6 %) раненых (r = 0,18, p > 0,05).

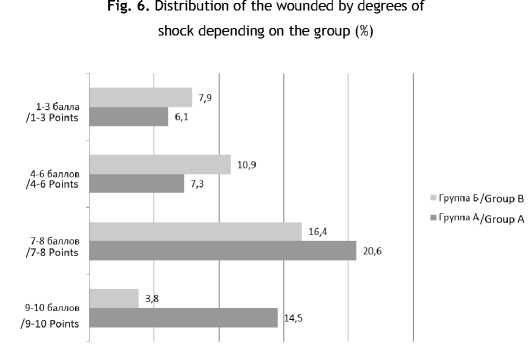

Оценка болевого синдрома по шкале ВАШ представлена на рисунке 7. Здесь необходимо отметить тот факт, что исследование данного показателя выполнено не у всех раненых, включенных в исследование, а у 114 (69,1 %), остальным 21 (12,7 %) раненым данное исследование не проводилось, т.к. контакт с ними был затруднен.

Рис. 6 . Распределение раненых по степеням шока в зависимости от группы (%)

Рис. 7. Оценка болевого синдрома по шкале ВАШ в исследуемых группах (%)

Fig. 7. Assessment of pain syndrome according to the

Visual Analog Pain Scale in the studied groups (%)

Из данных, отраженных на рисунке 7 видно, что болевой синдром в 1–3 балла был расценен в 23(13,9 %) наблюдениях, соответственно, в группе А – в 10 (6,1 %), в группе Б – в 13 (7,9 %) случаях; 4–6 баллов – в 30 (18,2 %) наблюдениях, в группе А – в 12 (7,3 %), в группе Б – в 18 (10,9 %); 7–8 баллов – в 61 (36,9 %) наблюдениях, соответственно, в 34 (20,6 %) и 27 (16,4 %) случаях и как 9–10 баллов – в 30 (18,2 %) наблюдениях, в группе А – в 24 (14,5 %), в группе Б – в 6 (3,8 %) случаях.

Проведенный корреляционный анализ внутри группы А и отдельно внутри группы Б в связке критериев: «степень шока» со степень болевого синдрома, анемии, объема кровопотери, позволил выявить следующие факторы, оказывающие влияние на развитие шока. Среди таковых в группе А выделены: боле- вой синдром, чем выражение болевой синдром, тем больше вероятность развития шока, при этом выраженность болевой реакции, в первую очередь оказывает влияние на степень шока (χ2 = 14,860, p < 0,05), затем объем кровопотери (χ2 = 12,838, p < 0,05). В группе Б полученные результаты несколько отличались, так, на первое место выступил такой показатель, как объем кровопотери (χ2 = 15,326, p < 0,05), затем признаки анемии (χ2 = 13,738, p < 0,05), а на третьем месте – болевой синдром (χ2 = 11,458, p < 0,05). В тоже время, необходимо отметить тот факт, что данные параметры необходимо рассматривать в комплексе, а не по одному, только их сочетание определяет степень шока и влияет на прогноз при огнестрельных ранениях живота.

Обсуждение

Оценка состояния пострадавшего при огнестрельных ранениях живота имеет важное значение, как при прогнозировании, так и при выборе тактике лечения. В исследовании проведен анализ состояния раненых из числа гражданского населения, которые получили огнестрельные ранения осколочные и пулевые. В результате было установлено, что при осколочных ранениях живота тяжесть состояния определяется наличием болевого синдрома, чем выражение болевой синдром, тем больше вероятность развития шока, при этом выраженность болевой реакции, в первую очередь оказывает влияние на степень шока, затем объем кровопотери. При огнестрельных ранениях живота полученные результаты несколько отличались, так, на первое место выступил такой показатель, как объем кровопотери, затем признаки анемии, а на третьем месте – болевой синдром. В тоже время, необходимо отметить тот факт, что данные параметры необходимо рассматривать в комплексе, а не по одному, только их сочетание определяет степень шока и влияет на прогноз при огнестрельных ранениях живота.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что огнестрельные ранения живота приводят к серьезным изменениям в организме у раненого. Это обусловлено несколькими факторами: болевым синдромом, кровопотерей, все это, в свою очередь, запускает механизм развития геморрагического шока, который также способствует утяжелению пострадавшего.