Оценка состояния сектора информационно-коммуникационных технологий в северных регионах России с использованием многомерной группировки

Автор: Тимушев Е.Н.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Социально-экономическое развитие

Статья в выпуске: 58, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется состояние сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в северных регионах России. Основными методами исследования являются многомерная группировка и сравнительный анализ развития ИКТ. Актуальность исследования обусловлена недостаточностью знаний о степени развитости информационно-коммуникационных технологий в северных регионах России. Вместе с тем ИКТ имеет большой потенциал стимулирования экономического развития Севера России и Арктики в частности. Новизна работы заключается в разработке методического подхода к сравнительному анализу сектора ИКТ в регионах России, нацеленному на выявление проблемных зон развития. Создан оригинальный набор показателей - критериев состояния ИКТ на региональном уровне. Методом факторного анализа доказана обоснованность данного набора. Выполнена многомерная группировка (кластеризация) всех субъектов Российской Федерации по выделенным показателям, а не только северных, что является особенностью подхода. Выявлено, что северные регионы имеют более высокие средние значения показателей развития ИКТ по сравнению с остальными регионами за счёт показателей развития ИКТ в социальной сфере и на уровне домохозяйств. Лидерами являются Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Республика Карелия. Сформулированы практические рекомендации в целях развития ИКТ в северных регионах. Определены основные резервы развития ИКТ на Севере - рост оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровизация и обеспечение сети Интернет в учреждениях здравоохранения, что составляет практическую значимость исследования.

Кластеризация, информационное общество, цифровые технологии, инфраструктура социальная, межрегиональный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148330964

IDR: 148330964 | УДК: [330.3+332.05](985)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.58.65

Текст научной статьи Оценка состояния сектора информационно-коммуникационных технологий в северных регионах России с использованием многомерной группировки

DOI:

Развитию сектора ИКТ уделяется значительное внимание на федеральном уровне государственного управления. Это во многом обусловлено озабоченностью органов госу-правления низкой востребованностью ИКТ именно с точки зрения развития человеческого капитала и той сравнительно малой ролью, которую он играет в национальной экономике в целом. В то же время успешная реализация всего комплекса мер тесно связана с пониманием глубины межрегиональных различий в развитости ИКТ в России и степени важности данного сектора для социально-экономического развития страны.

В данной работе исследование сектора ИКТ в рамках анализа отдельных показателей сконцентрировано на рассмотрении его состояния в субъектах Российской Федерации, которые относятся к группе северных . Речь идёт о территориях, которые в соответствии с действующим Постановлением Правительства Российской Федерации № 1946 1, заменившим ранее действовавшее Постановление Совмина СССР № 12, полностью относятся к районам Крайнего Севера или приравненным к Северу местностям 2.

Сектор ИКТ, постепенно формируя полноценную виртуальную (информационную) инфраструктуру, становится частью опорной производственной инфраструктуры, которая обеспечивает переход на новый технологический уклад в Арктической зоне России [6, Пиля-сов А.Н., Цукерман В.А.]. Это сопровождается ростом информационных потоков, оцифрован-ностью производственных процессов, созданием опорной физической подводной и воздушной телекоммуникационной инфраструктуры. При этом одновременно на Севере продолжает ухудшаться демографическая ситуация [7, Фаузер В.В., Смирнов А.В., Фаузер Г.Н.]. Неоднозначность качественной оценки развития северных территорий России, наряду с их особыми климатическими условиями и стратегической важностью, актуализирует сравнительный межрегиональный анализ именно на Севере.

Актуальность развития ИКТ обусловила цель работы, сформулированную в начальном виде ранее [8, Тимушев Е.Н.] — установить состояние и проблемы сектора информационнокоммуникационных технологий в северных регионах России. Оценка осуществляется в сравнении со среднероссийскими показателями и внутри самих северных регионов с определением регионов-лидеров и тех регионов, которые пока отстают по тем или иным показателям.

Оценке уровня цифровизации и развития ИКТ в регионах России посвящено достаточно много исследований. Всё большее число работ сосредоточено на анализе цифровых следов объектов, представляющих интерес, особенно в сети Интернет. В современных работах всё чаще применяются методы исследований, которые сами опираются на использование современных технологий обработки данных (см., например [9, Курило А.Е., Прокопьев Е.А., Шкиперова Г.Т.; 10, Михайлова А.А., Хвалей Д.В.]). Однако анализ баз научных данных позволяет сделать выводы, также показанные нами ранее (см. [8, Тимушев Е.Н.]), что сравнительной оценке степени развития ИКТ среди северных регионов России, а также попытке их группировки по уровню развития именно в аспекте развитости ИКТ и с акцентом на выявление главных проблемных сфер до сих пор не было уделено достаточно внимания в литературе. Данная работа призвана пополнить теоретическую и методическую базу исследования ИКТ в северных регионах России, представляя оригинальный методический подход к сравнительному анализу, нацеленному на выявление проблемных зон развития [11, Тимушев Е.Н.]. Это отличает данную работу от уже опубликованных исследований. Л. Куратова [12], например, анализирует процесс цифровизации экономики и социальной сферы в северных регионах Российской Федерации, дополняя тем самым пока малочисленную группу работ на данную тему. Общим между данным исследованием и процитированной работой является принципиальный подход к проблеме выявления складывающихся тенденций в секторе ИКТ на Севере, а также охват статистических показателей. Но данное исследование отличается методикой расчёта интегрального показателя и набором первичных данных. В данной работе явный интегральный показатель отсутствует (хотя таковой рассчитывается программным способом для определения евклидового расстояния и кластеров) и используется меньшее число показателей, но таких, которые, на наш взгляд, охватывают основные аспекты становления ИКТ в регионе. От других работ на схожую тему данная статья отличается сравнительным анализом показателей не только по северным регионам, но и по России в целом, то есть с учётом основных общефедеральных проблем. Кроме этого, её особенностью является широта объектов анализа (число регионов), в отличие, например, от работы А.В. Козлова [13], где анализируются лишь Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Но основное отличие всё же заключается в составе анализируемых показателей. Например, Р.Р. Садыртдинов [14] анализирует лишь использование сети Интернет, программных средств и электронный обмен данными. А.В. Козлов, А.Б. Тесля и А.А. Иващенко [15] кроме корпоративной и социальной сфер рассматривают также внешние условия становления ИКТ (например, уровень доходов), но не уделяют достаточно внимания ИКТ в госуправлении и на уровне домохозяйств. В.В. Камнева и Д.А. Баева [16] также уделяют много внимания внешней среде становления ИКТ и доступности цифровых технологий, но почти не затрагивают сферу домохозяйств. В данной же работе сектор ИКТ представлен в разных аспектах для обеспечения комплексности его характеристики.

Методика исследования

В целях проведения межрегионального анализа сектора ИКТ северных регионов, как и в [8, Тимушев Е.Н.], применяется многофакторный кластерный анализ (многомерная группировка) методом евклидового расстояния на базе выделенных показателей. Объектом применения данного метода, таким образом, является некий интегральный неразмерный показатель, не учитываемый в явном виде и рассчитываемый как условное расстояние по всем отобранным показателям с учётом близости значений вектора показателей каждого региона. Расчёты осуществляются с использованием вычислительной среды R, версия 4.0.4. Как и в [11, Тимушев Е.Н.], применяются встроенные пакеты расчётов с использованием функций, вычисляющих Евклидово расстояние — «dist()» и разбивающих объекты на кластеры — «hclust()». Также используется стандартный пакет для построения графиков — «plot()». Предварительно осуществляется факторный анализ показателей по встроенным пакетам расчётов с использованием функции «factanal()». Осуществляется статистическая проверка достаточности групп показателей.

Особенностью подхода является первичная оценка состояния ИКТ во всех регионах России, так как выделяются относительно однородные группы среди всех субъектов Российской Федерации, и уже среди выделенных групп анализ продолжается исключительно для регионов Севера. Многомерная группировка значительно упрощает и даёт необходимую основу для проведения анализа ИКТ в каждом северном субъекте, помогает выявить его сильные стороны с точки зрения развитости сектора ИКТ и, наоборот, аспекты ИКТ, по которым тот отстаёт. Она также позволяет осуществить обоснованную группировку регионов по признаку того или иного аспекта развития ИКТ (на уровне домохозяйств, корпораций или госу-правления), а не по всем показателям вместе. Подобный метод — многомерная группировка — был использован, например, в работе [17, Михейкина Л.А.] при анализе уровня подготовки и привлечения кадров в секторе информационных технологий в России. В целях, схожих с целями данной работы, кластеризация также используется в работах Ю.Н. Соловьёвой и Г.Ф. Фейгина [18] и Ю.А. Кузнецова с соавторами [19]. В то же время результаты кластеризации критически зависят от выбранных индикаторов, а индикаторы, используемые в представленном исследовании, существенно отличаются от тех, которые использовались ранее. Так, Ю.Н. Соловьева и Г.Ф. Фейгин использовали следующие показатели: доля регионов в инвестициях в сектор информационно-коммуникационных технологий, величина инвестиций в сектор информационно-коммуникационных технологий на душу населения и доля занятых в ИКТ в численности населения. В свою очередь, Ю.А. Кузнецов с соавторами использовали такие показатели, как применение компьютеров и сети Интернет, использование веб-сайта и электронный документооборот в организациях и затраты на ИКТ.

Оригинальность работы заключается в том, что метод группировки / кластеризации применяется для собранного небольшого набора информативных показателей и в два этапа: по всем регионам России и далее только по северным регионам [20, Тимушев Е.Н.]. Без ана- лиза по всем регионам России, а только, например, по северным регионам, получается иной результат, чем при кластеризации с участием всех регионов России. Насколько нам известно, работы на северную тематику обычно как раз ограничиваются анализом данных лишь нескольких регионов и не используют общероссийские данные. В [8, Тимушев Е.Н.] подчёркнуто, что так задумано методологически, что группировка осуществляется с участием всех регионов, из которых потом отдельно сравниваются регионы Севера как попавшие в разные группы. Этим представленная работа похожа на труд В.В. Степановой и соавторов [21] — один из лучших по данной теме с обзором иностранных методик и созданием собственной, а также базирующийся на оригинальной системе показателей, комплексно характеризующей развитие ИКТ. Но, в отличие от цитируемой работы, в этой работе после анализа по всем регионам акцент ставится на выявлении проблемных зон развития ИКТ исключительно в регионах Севера.

Для объяснения количественных значений показателей, найденных взаимосвязей и проведения сравнительного анализа используется ряд вспомогательных индикаторов. Индикатором финансовых возможностей, бюджетной обеспеченности, дотационности бюджета региона и одновременно наличия стимулов для органов государственной власти субъектов служит доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета субъекта. Для количественной оценки пространственного размещения населения и населённых пунктов в регионах применяются коэффициенты, рассчитываемые Минфином России в рамках распределения федеральных дотаций 3: коэффициенты расселения и транспортной доступности. Коэффициент расселения зависит от удельного веса населения, проживающего в населённых пунктах с численностью населения до 500 человек. Коэффициент транспортной доступности зависит от плотности железных дорог и автодорог с твёрдым покрытием, доли населённых пунктов, не имеющих связи по дорогам с твёрдым покрытием и не обеспеченных связью с ближайшей станцией, морским или речным портом, аэропортом, а также удельного веса населения, проживающего в районах с ограниченными сроками завоза товаров и в горных районах. Также применяются данные Росстата об уровне урбанизации — удельном весе городского населения в общей численности населения по данным за 2022 г.

Принципы и порядок отбора данных

Для целей данного исследования интерес представляет база данных Росстата «Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации» 4. Она достаточно глубока, хотя в целом проблема информационного сопровождения развития ИКТ, особенно на уровне муниципальных образований, довольно остра [22, Ворошилов Н.В.].

Выбор представленных показателей в данном исследовании субъективен, но при этом обусловлен вкладом отражаемых ими феноменов в общее социально-экономическое развитие (табл. 1) [11, Тимушев Е.Н.]. Так, применение компьютеров и использование сети Интернет в организациях снижает транзакционные издержки, что благоприятно влияет на производительность труда. В домохозяйствах, в свою очередь, использование компьютеров и выход во всемирную сеть увеличивают доступность образования и позволяют с пользой и разнообразием провести досуг. Несмотря на то, что с потреблением некоторого цифрового контента существуют и определенные риски, применение достижений ИКТ чрезвычайно важно для накопления человеческого капитала. В силу стремительного развития специализированных порталов (маркетплейсов), сервисов доставки и в целом роста потребления цифрового контента, компьютеризация домохозяйств способствует развитию и розничной торговли. Наконец, состояние человеческого капитала зависит от развитости коммуникаций с государственными органами и величины издержек в социальной сфере.

Таблица 1

Используемые показатели 5

|

Показатель |

CD О Ф S CD X О ф т го го о ю о |

S й S S 2 |

ф ф ф о |

S й га 2 |

о. "^ _ ГО -D со Q- т Н ° S ф о S S хР R J о4 Ф s СО СО -0- £ ’X £ - |

|

Корпоративный сектор |

|||||

|

Доля организаций, использовавших персональные компьютеры, % |

corp_1 |

48,7 |

90,5 |

100,0 |

8 |

|

Доля организаций, использовавших широкополосный доступ к сети Интернет, % |

corp_2 |

29,0 |

79,1 |

97,7 |

13 |

|

Число персональных компьютеров с доступом к сети Интернет, ед. / 100 чел. |

corp_3 |

14,0 |

31,9 |

77,0 |

22 |

|

Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота, % |

corp_4 |

5,8 |

65,6 |

99,1 |

14 |

|

Домохозяйства |

|||||

|

Доля домашних хозяйств, имевших персональный компьютер, % |

house_1 |

18,9 |

69,9 |

96,5 |

12 |

|

Доля домашних хозяйств, имевших доступ к сети Интернет, % |

house_2 |

52,2 |

75,5 |

98,5 |

11 |

|

Доля домашних хозяйств, использовавших Интернет каждый день или почти каждый день, % |

house_3 |

29,3 |

64,2 |

94,9 |

19 |

|

Госуправление (общественная сфера) |

|||||

|

Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, использовавших фиксированный (проводной и беспроводной) Интернет, % |

public_1 |

65,6 |

93,5 |

100,0 |

6 |

|

Доля населения в возрасте 15–72 лет, использо- |

public_2 |

1,8 |

58,3 |

97,5 |

39 |

5 Источник: Росстат. Примечание: в [8, Тимушев Е.Н.] описывался схожий набор показателей.

|

вавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % от численности населения, получающего государственные и муниципальные услуги |

|||||

|

Социальная сфера |

|||||

|

Число используемых в учебных целях компьютеров в общеобразовательных организациях, ед. / 100 учеников |

social_1 |

3,0 |

14,4 |

83,0 |

54 |

|

Доля учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, % |

social_2 |

56,4 |

96,5 |

100,0 |

5 |

|

Объём электронного каталога библиотеки, доступного в сети Интернет, ед. / тыс. чел. населения |

social_3 |

0,0 |

1,3 |

34,3 |

126 |

|

Доля числа компьютеризированных мест с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки, % |

social_4 |

0,0 |

9,4 |

41,7 |

69 |

|

Число музейных предметов, внесённых в электронный каталог, ед. / тыс. чел. населения |

social_5 |

0,0 |

0,3 |

2,0 |

124 |

В целях проведения работы была создана сводная аналитическая таблица, содержащая данные по каждому региону за 2014–2021 гг. [8, Тимушев Е.Н.] . Исключением стали показатели «corp_4» и «social_4» в табл. 1 — для них доступны данные только за 2014–2019 и 2015–2021 гг. соответственно. В табл. 1 приведены их количественные характеристики в форме описательной статистики.

По результатам корреляционного анализа из дальнейшей работы были исключены «corp_2» — доля организаций, пользующихся Интернетом и «house_2» — доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет. Данные показатели имели наибольшую корреляцию с другими внутри своей группы. После указанной корректировки состава наиболее сильная парная линейная взаимосвязь, приемлемая для целей дальнейшего анализа, осталась между «corp_1» и «corp_4» (коэффициент корреляции равен +0,62).

В целом выбор показателей обусловлен двумя принципами: минимизация их числа и отражение главных аспектов информационно-коммуникационных технологий. Поскольку по обеим группам в «Мониторинге развития…» всего доступно более ста показателей, выбор отдельных показателей для последующего анализа обеспечивает не только дискуссионность выполненного отбора, но и оригинальность данного исследования.

Результаты и обсуждение

Осуществление факторного анализа позволяет определить однородные группы показателей. Результаты показывают, что всего можно выделить четыре группы (искусственных) показателей из двенадцати рассматриваемых (табл. 2). В совокупности они объясняют более 58,1% всей вариации значений двенадцати показателей.

Прежде всего, показатели оснащённости компьютерами с доступом в Интернет у работников («corp_3») и в учреждениях социальной сферы — культуры («social_3», «social_5») и профессионального образования («social_4») имеют схожую вариацию. Они покрывают наибольшую долю изменчивости (16,6%). Также близкими по распределению значений среди регионов России являются показатели доли организаций, использовавших компьютеры и электронный документооборот («corp_1» и «corp_4»), и доля органов власти, использовавших Интернет («public_1») (16,1%); доля домохозяйств, имевших компьютеры и пользовавшихся Интернетом («house_1» и «house_3»), и степень оснащённости общего образования персональными компьютерами («social_1») (15,0%). Особняком стоит доля населения, которая использует Интернет для получения услуг в электронной форме («public_2»), что объясняет 10,3% общей вариации.

Таким образом, факторный анализ позволил определить связанные между собой показатели.

Таблица 2 Результаты факторного анализа 6

|

Показатель |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

Фактор 4 |

|

corp_3 |

0,61 * |

0,23 |

||

|

social_3 |

0,73 * |

0,14 |

-0,14 |

|

|

social_4 |

0,59 * |

0,10 |

0,26 |

0,25 |

|

social_5 |

0,59 * |

0,22 |

0,27 |

-0,14 |

|

corp_1 |

0,94 * |

-0,11 |

||

|

corp_4 |

0,75 * |

-0,13 |

0,23 |

|

|

public_1 |

0,31 |

0,56 * |

||

|

house_1 |

0,39 |

0,11 |

0,69 * |

0,15 |

|

house_3 |

0,30 |

0,76 * |

||

|

social_1 |

0,11 |

0,13 |

0,63 * |

0,18 |

|

public_2 |

0,14 |

0,15 |

0,97 * |

|

|

social_2 |

0,23 |

-0,40 |

0,12 |

|

|

Доля фактора в общей вариации показателей |

16,6% |

16,1% |

15,0% |

10,3% |

|

Накопленная доля вариации |

16,6% |

32,7% |

47,7% |

58,1% |

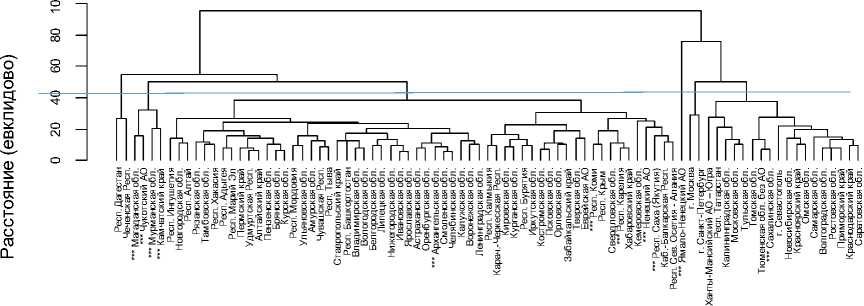

Многофакторный кластерный анализ по показателям, характеризующим сектор ИКТ (см. табл. 1), позволяет выполнить группировку регионов России на основе интегральной величины их отклонений от среднего значения по каждому показателю с учётом близости индивидуальных значений показателей у регионов. В данной работе рассчитывается евклидово расстояние между показателями (рис. 1). Поясним данный рисунок. Числа на вертикальной оси — данные об евклидовом расстоянии между показателями для каждого региона. Они обозначают единицы расстояний между регионами по выбранным признакам, при этом взаимное расположение регионов на дендрограмме зависит от схожести вектора значений по соответствующим показателям (см. табл. 1). При многомерной группировке для

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Тимушев Е.Н. Оценка состояния сектора информационно-коммуникационных...

оценки близости рассчитывается квадратный корень из суммы квадратов разностей, и полу- ченное значение — это евклидово расстояние.

Группировка регионов России по ряду основных показателей развития сектора ИКТ

Рис. 1. Результаты многомерной группировки субъектов Российской Федерации по основным показателям сектора ИКТ7.

за-телей у которых примерно совпадают между собой, и отдельно — Ямало-Ненецкий АО. Результаты многомерной группировки подтверждаются анализом фактической статистики (табл. 3).

Сначала рассмотрим общую картину состояния ИКТ на Севере. В целом в северных регионах России сектор информационно-коммуникационных технологий формально более развит, чем в среднем в остальных регионах [8, Тимушев Е.Н.]. Это обусловлено высокими значениями показателей у Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО и Республики Карелия. По существу же это связано с высокой урбанизаций на Севере, когда в городах сектор ИКТ развит значительно выше, чем в сельских поселениях [12, Куратова Л.А.].

Таблица 3

Средние значения показателей состояния ИКТ в северных регионах 8

|

Территория / Показатель |

о |

СП о |

о |

н| St О -С |

m 1 ф о -С |

о1 |

j го о |

го о |

m _1 го о |

^1 го о |

LT) _1 го о |

|

|

Россия в целом |

90,5 |

31,9 |

65,6 |

70,0 |

64,2 |

93,5 |

58,3 |

14,4 |

96,5 |

1,3 |

9,4 |

0,3 |

|

Северные регионы |

92,3 |

31,7 |

64,3 |

77,3 |

72,6 |

94,0 |

55,0 |

22,8 |

94,8 |

2,3 |

12,5 |

0,5 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

89,7 |

27,4 |

70,7 |

91,2 |

84,0 |

94,5 |

77,2 |

70,7 |

91,1 |

2,5 |

23,7 |

0,7 |

|

Общая группа регионов 1 |

||||||||||||

|

Ханты-Мансийский автономный округ — |

91,5 |

25,3 |

64,7 |

86,0 |

81,5 |

95,0 |

71,2 |

20,5 |

96,7 |

1,6 |

19,6 |

0,4 |

7 Источник: расчёты автора на основе данных по используемым показателям, по средним данным за 2014–2021 гг. Примечание: *** — северные регионы России.

8 Источник: расчёты автора. Примечание: по данным за 2014–2021 гг.

|

Югра |

||||||||||||

|

Сахалинская область |

92,4 |

38,4 |

65,0 |

69,3 |

65,0 |

94,2 |

64,8 |

15,1 |

98,2 |

1,7 |

21,3 |

0,5 |

|

Общая группа регионов 2 |

||||||||||||

|

Республика Карелия |

94,3 |

37,0 |

72,9 |

74,0 |

69,8 |

95,2 |

51,7 |

16,5 |

99,7 |

5,1 |

9,7 |

0,4 |

|

Республика Коми |

90,2 |

30,8 |

63,0 |

76,0 |

68,5 |

93,6 |

49,3 |

15,2 |

97,1 |

2,1 |

12,3 |

0,3 |

|

Ненецкий автономный округ |

90,7 |

30,9 |

53,7 |

71,7 |

60,9 |

93,8 |

48,9 |

21,1 |

96,9 |

1,7 |

8,1 |

0,1 |

|

Архангельская область |

91,5 |

27,4 |

68,9 |

74,1 |

68,7 |

94,7 |

64,1 |

14,2 |

97,0 |

1,5 |

5,7 |

0,4 |

|

Республика Саха (Якутия) |

92,9 |

33,3 |

59,5 |

66,6 |

75,6 |

93,7 |

53,2 |

13,9 |

91,6 |

1,2 |

12,9 |

0,2 |

|

Общая группа регионов 3 |

||||||||||||

|

Мурманская область |

91,5 |

32,5 |

66,1 |

82,7 |

77,9 |

90,2 |

51,3 |

16,2 |

87,6 |

3,1 |

10,2 |

0,2 |

|

Камчатский край |

95,2 |

35,3 |

66,4 |

72,4 |

71,8 |

94,8 |

57,6 |

28,6 |

89,7 |

1,0 |

12,7 |

0,2 |

|

Магаданская область |

94,1 |

33,8 |

64,4 |

79,4 |

71,3 |

93,8 |

34,9 |

18,7 |

92,6 |

4,0 |

4,6 |

0,9 |

|

Чукотский автономный округ |

93,9 |

28,6 |

56,8 |

84,9 |

76,2 |

94,0 |

35,8 |

22,5 |

100,0 |

1,8 |

8,7 |

1,5 |

Далее рассмотрим полученные результаты группировки регионов в разрезе групп показателей.

В корпоративном секторе в среднем наибольшее значение показателей имеют регионы группы 3, хотя разброс значений здесь очень мал. Примерно одинаковые значения показателей по России в целом и в среднем по северным регионам говорят о том, что у организаций и предприятий, расположенных на Севере, нет явных стимулов к усилению цифровизации или, напротив, сохранению низких уровней компьютеризации деятельности, использования сети Интернет или электронного документооборота. Тем не менее, межрегиональная дифференциация присутствует. Среди северных регионов лидером по уровню развития ИКТ является Республика Карелия, имеющая высокие значения по всем показателям. Во многом из-за этого средние значения по группе 2 также велики, особенно по оснащённости работников компьютерами с доступом к сети Интернет («corp_3») и доле организаций с электронным документооборотом («corp_4»). Предприятия в Сахалинской области, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Магаданской области, где присутствует относительно высокая концентрация предпринимательской деятельности с уклоном на добывающую промышленность, используют большее число компьютеризированных рабочих мест и имеют доступ к сети Интернет выше среднего. В части использования электронного документооборота высокий уровень использования ИКТ, кроме Республики Карелия, наблюдается в Ямало-Ненецком АО и Архангельской области. Это может быть связано с развитостью предприятий не только добывающей, но и целлюлозно-бумажной промышленности, многие из которых используют современную модель управления предприятием. Таким образом, в сфере развития ИКТ в корпоративном секторе задачей органов государственной власти субъектов видится создание привлекательной среды для роста частных инвестиций и использование иных способов стимулирования предпринимательского сектора применять современные способы ведения бизнес-процессов, основанные на внедрении цифровых технологий. В целом взаимосвязь отраслевой структуры региональной экономики и степень развития ИКТ в различных аспектах деятельности корпоративного сектора может стать перспективным направлением будущих исследований.

На уровне домохозяйств первенство регионов Севера по уровню развития информационно-коммуникационных технологий над другими регионами России наиболее высоко. Это объяснимо большой долей городского населения в общей численности населения (высокой урбанизацией) (табл. 4). Высокие значения показателей имеют регионы группы 3. Это регионы в азиатской части России: Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО и отдельно — Мурманская область. Данные регионы отличает особенно высокий уровень урбанизации даже по меркам северных регионов (кроме Чукотского АО), а также низкий коэффициент расселения, что означает, что сравнительно малая доля населения проживает в населённых пунктах с малой (до 500 человек) численностью населения. Напротив, регионы группы 2 — регионы европейского Севера, а также Республика Саха (Якутия) — имеют низкие значения показателей развития ИКТ на уровне домохозяйств. Это связано с характером расселения — высокий коэффициент расселения указывает на сравнительно большую долю населения, проживающего в населённых пунктах с малой численностью населения. Речь идёт о таких регионах, как Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Это подтверждает результаты, полученные ранее [20, Тимушев Е.Н.]. Как и в аспекте корпоративного развития, так же лидирующие места занимает Ханты-Мансийский автономный округ. Он имеет низкий коэффициент расселения, что подтверждает найденную закономерность: чем выше урбанизация и ниже доля населения, проживающего в малонаселённых пунктах, тем выше развитость ИКТ на уровне домохозяйств и наоборот. Данная закономерность применима ко всем северным регионам, кроме Сахалинской области и Чукотского АО. Для первого характерна низкая доля населения, проживающего в малонаселённых пунктах, и весьма низкие показатели развития ИКТ, для второго — высокая доля населения, проживающего в малонаселенных пунктах, и достаточно высокие показатели развития ИКТ. Стоит всё же отметить, что индикаторы развития ИКТ в Сахалинской области хотя и ниже средних по Северу, но находятся на уровне среднероссийских. Таким образом, развитию информационно-коммуникационных технологий на уровне домохозяйств будут способствовать как общие меры, способствующие увеличению плотности населения, так и создание инфраструктуры сети Интернет на большей территории региона.

Таблица 4

Вспомогательные показатели 9

|

Территория / Показатель |

ф О S ГО 1 5 °® н§ О С m ■-Фа: и s ф т “ о £ ^ й £ * 1 |

CD а: S ф Ф . ГО “ Ф Й S -е го о ^ |

о 5S . О ^ Ш Ф Q- со н * о н го о ^ |

ф * х £ г 2 гм гч 5 х m го го СО О го ГО х н ОС СО El Т |

|

Россия в целом |

70,9 |

1,00 |

1,00 |

34,4% |

|

Северные регионы |

81,1 |

1,00 |

2,19 |

28,1% |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

84,7 |

0,95 |

1,59 |

9,1% |

|

Общая группа регионов 1 |

||||

|

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |

92,2 |

0,95 |

0,25 |

11,3% |

|

Сахалинская область |

82,6 |

0,97 |

0,33 |

8,2% |

|

Общая группа регионов 2 |

||||

|

Республика Карелия |

79,7 |

1,02 |

0,02 |

43,0% |

|

Республика Коми |

77,7 |

1,02 |

0,38 |

13,7% |

|

Ненецкий автономный округ |

74,5 |

1,06 |

3,54 |

13,4% |

|

Архангельская область |

77,8 |

1,04 |

0,22 |

33,3% |

|

Республика Саха (Якутия) |

67,2 |

1,00 |

3,14 |

35,4% |

|

Общая группа регионов 3 |

||||

|

Мурманская область |

93,0 |

0,95 |

0,07 |

13,7% |

|

Камчатский край |

78,0 |

0,97 |

3,74 |

65,0% |

|

Магаданская область |

96,5 |

0,97 |

3,41 |

32,5% |

|

Чукотский автономный округ |

69,1 |

1,09 |

9,63 |

59,0% |

В госуправлении северные регионы имеют высокие значения показателя в части использования сети Интернет в госучреждениях и низкие — в части использования сети Интернет населением для получения госуслуг. Высокие показатели использования сети Интернет на уровне госучреждений частично объяснимы высокой бюджетной обеспеченностью и меньшей дотационностью большинства северных регионов. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа могут являться примером этого [11, Тимушев Е.Н.]. На популярность использования сети Интернет населением для получения госуслуг в электронной форме могут влиять проблемы с доступом к сети и в целом инфраструктуре ИКТ в сельской местности. Это подтверждают низкие значения «public_2» для регионов группы 2 с высоким коэффициентом расселения и высокие значения «public_2» у Ямало-Ненецкого, Ханты-

Мансийского АО и Сахалинской области, имеющих низкий коэффициент расселения, то есть сравнительно малую долю населения, проживающего в малых населённых пунктах. Плотность транспортных путей сообщения и доля населённых пунктов, находящихся в низкой транспортной доступности (отражаются в коэффициенте транспортной доступности), также играют роль. Теоретически, инфраструктура предоставления и получения госуслуг в электронной форме могла бы стать альтернативой личной явки в госучреждения в отдалённой местности. Но среди регионов с низкой плотностью транспортных путей лишь в Камчатском крае доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения госуслуг, выше среднего; в Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском АО она весьма низкая. Таким образом, преодоление отставания в информационном сопровождении предоставления госуслуг формирует значительный резерв роста сектора ИКТ на Севере. Этому могли бы способствовать меры, схожие с развитием ИКТ на уровне домохозяйств: создание инфраструктуры сети Интернет на большей территории региона, информирование граждан о доступности соответствующих сервисов, стимулирование их использования в том числе через пониженные тарифы в случае платных услуг. Это же позволит оптимизировать стационарную сеть учреждений, оказывающих государственные услуги в «физическом» виде.

В социальной сфере одним из лидеров среди всех регионов России является ЯмалоНенецкий АО. Но в силу разнородных показателей здесь очень сложно составить общую картину.

В сфере общего образования (показатель «social_1») масштаб компьютеризации наиболее высок в Ямало-Ненецком АО, а также Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Камчатском крае и Чукотском АО. Распределение показателя, очевидно, не зависит от уровня бюджетной обеспеченности региона, что может быть связано с общефедеральной политикой роста цифровизации в общеобразовательной школе, софинансируемой через федеральные межбюджетные трансферты. В целом значение показателя числа компьютеров на одного обучающегося почти во всех северных регионах выше среднего по России в целом.

В сфере здравоохранения (показатель «social_2»), в отличие от образования, уровень развития ИКТ на Севере гораздо ниже. Среди весьма большого числа регионов наблюдается относительно низкое значение доли учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в том числе в Ямало-Ненецком АО. Так, в Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Магаданской области — регионах, в которых существует низкая транспортная доступность большого числа населённых пунктов, согласно коэффициенту транспортной доступности — наблюдается низкое значение доли учреждений здравоохранения, использовавших Интернет. Это может быть связано с недостаточным финансированием перехода «на цифру» учреждений здравоохранения, особенно в сельских населённых пунктах, где функционируют фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Указанная ситуация неблагоприятна во всех северных регионах с низким значением показателя, в том числе в Мурманской области, но она наиболее критична в выделенных регионах в силу характера пространственной организации размещения населения в них. В то же время Чукотский АО является лидером по рассматриваемому показателю среди всех регионов России. Органам государственной власти северных регионов необходимо уделить особое внимание оснащению цифровыми технологиями учреждений здравоохранения в малонаселенных пунктах, что будет способствовать не только росту качества услуг, но и востребованности рабочих мест для профильных специалистов.

Индикаторы цифровизации сферы культуры — объём оцифрованных каталога библиотеки и музейных предметов («social_3» и «social_5») — показывают, что проникновение ИКТ выше в таких регионах, как Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Это может быть связано с низкой транспортной доступностью населённых пунктов этих регионов, что побуждает переходить «на цифру», но, вероятно, в большей степени — с результатами работы региональных департаментов культуры. Вместе с тем ситуация в сфере культуры не столь однозначная. Так, в уже упомянутых Магаданской области и Чукотском АО достаточно низкие значения смежного показателя — доли числа мест с доступом к электронным ресурсам библиотеки («social_4»). Таким образом, северные регионы, за исключением наиболее финансово обеспеченных, таких как Ямало-Ненецкий АО, обладают лидерством не во всех аспектах цифровизации культурной сферы. Тем не менее, в отдельных аспектах примеры указанных субъектов могут стать ориентиром для других северных регионов в популяризации и росте доступности объектов культуры среди населения.

Заключение

Научная новизна работы заключается в разработке методического подхода к сравнительному анализу сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в регионах России, нацеленному на выявление проблемных зон развития. Данный подход включает в себя создание оригинального набора показателей, позволяющих делать обоснованные выводы о состоянии ИКТ на региональном уровне, и выполнение многомерной группировки (кластеризации) всех субъектов Российской Федерации по выделенным показателям, а затем сравнительный анализ состояния ИКТ в отдельных регионах с приведением фактических значений первичных показателей в разрезе выделенных кластеров. В продолжение работы [8, Тимушев Е.Н.] состояние ИКТ в северных регионах России оценено с применением метода многофакторного кластерного анализа по евклидовому расстоянию. С использованием разработанного методического подхода выполнен анализ развития информационнокоммуникационных технологий в северных регионах, выявлены проблемы и предложены рекомендации.

Установлено, что северные регионы имеют более высокие средние значения показателей развития ИКТ по сравнению с остальными регионами России, что преимущественно связано с высокой урбанизацией на Севере. Лидерами среди северных регионов являются Ямало-Ненецкий АО, а также Ханты-Мансийский АО и Республика Карелия. Наибольшее преимущество наблюдается по показателям социальной сферы и в сфере домохозяйств, тогда как по развитию ИКТ в корпоративном секторе лидерство северных регионов минимально.

Установлено, что на Севере развитость цифровых технологий в корпоративном секторе схожа со среднероссийским уровнем и дальнейшему развитию ИКТ здесь будет способствовать создание привлекательной среды для роста частных инвестиций в развитие современных бизнес-процессов. Выявлена следующая закономерность: чем выше урбанизация и ниже доля населения, проживающего в малонаселённых пунктах, тем выше развитость ИКТ на уровне домохозяйств, и наоборот. Вместе с тем развитию цифровизации на уровне домохозяйств будет способствовать создание инфраструктуры сети Интернет на территории региона. Сделан вывод, что в сфере общего образования и культуры по ряду направлений некоторые северные регионы имеют высокие показатели и могут служить примером внедрения цифровизации для других регионов.

Практическая значимость исследования состоит в установлении основных резервов дальнейшего развития ИКТ на Севере — рост оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, усиление цифровизации и обеспечение сети Интернет в учреждениях здравоохранения. Для роста оказания госуслуг в электронной форме необходимо продвижение инфраструктуры сети Интернет по территории региона и комплекс мер по стимулированию граждан к их использованию. Для роста качества и доступности здравоохранения в северных регионах необходимо принять меры по усилению использования информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет в учреждениях здравоохранения с уделением особого внимания учреждениям сельской местности с малой численностью населения и часто труднодоступным. Соответствующие меры важно зафиксировать в региональных госпрограммах.

Дальнейшие направления исследований состоят в расширении объекта анализа в направлении уточнения связи выделенных показателей развития ИКТ и общих экономических показателей развития экономики региона.