Оценка состояния социо-эколого-экономических процессов с учетом территориальной специфики (на примере горного региона)

Автор: Енгоян Оксана Завеновна, Стеценко Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Авторы статьи рассматривают актуальные проблемы формализации механизмов природопользования. Ключевая проблема - разработка системы показателей устойчивого развития. Эта проблема признана актуальной и на международном, и на национальном уровне. Особое внимание уделяется проблеме учета территориальной специфики при формализации механизмов эколого-экономического регулирования. Показатели устойчивого развития должны быть, с одной стороны, сопоставимы для различных территорий (но близких по природно-климатическим характеристикам), а с другой - учитывать территориальную специфику. Среди элементов формализации механизмов эколого-экономического регулирования авторы выделяют хозяйственную емкость территории и эффект «обратной связи» между территориальными природными комплексами и социально-экономической системой территории. Эффект такой «обратной связи» авторы предлагают называть «экосистемной рефлексией». Экосистемная рефлексия характеризует комплекс отрицательных (угнетающих) и положительных (стимулирующих) эффектов, проявляющихся в механизме и социально-экономических параметрах ответной реакции - отклика экосистемы на антропогенное воздействие. Исследование авторов опирается на исторический опыт, как масштабных прецедентов, так и локальных проявлений экосистемной рефлексии. В качестве масштабного примера авторы приводят анализ социально-экономических последствий распашки степных экосистем (Высокие Равнины, США). Результаты этого анализа показывают механизмы экосистемной рефлексии и характеристики хозяйственной емкости территории. В качестве локального примера авторы приводят анализ изменений в экосистеме высокогорья (Кош-Агачский район Республики Алтай, Россия). Эти изменения были вызваны сведением лесов. В результате антропогенного воздействия изменились природно-климатические условия. Это привело, соответственно, к изменениям в системе и характере природопользования. В качестве инструментария эколого-экономического регулирования авторы предлагают комплекс показателей устойчивого развития. Авторы используют элементы матричного анализа для формализации отдельных механизмов регулирования эколого-экономической деятельности на исследуемой территории.

Экономика природопользования, хозяйственная емкость территории, экосистемная рефлексия, горные территории, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/14971275

IDR: 14971275 | УДК: 330.15 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.1.14

Текст научной статьи Оценка состояния социо-эколого-экономических процессов с учетом территориальной специфики (на примере горного региона)

DOI:

Современная динамика социально-экономических изменений неизбежно отражается на состоянии социоприродных комплексов, на ресурсах административно-территориальных образований. Экосистемы горных территорий в таких условиях подвергаются существенным рискам. В значительной сте- пени это связано с экологическими ограничениями, характерными для уязвимых природных территорий. Поэтому учет территориальной специфики при планировании и осуществлении проектов природопользования становится важным фактором управления регионом.

Данная проблема находит свое отражение в ключевых международных документах

(«Повестка дня на XXI в.» (1992) и «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» (2015) [15; 17]).

В принятой в 1992 г. «Повестке дня на XXI в.» отмечалась необходимость правительствам и международным организациям совместно с частным сектором «разработать критерии и методологию оценки ресурсоемкости и экологического воздействия продуктов и процессов на протяжении всего их жизненного цикла» [15, п. 4.20]. Также подчеркивалось, что результаты таких оценок должны быть представлены в виде четких и ясных показателей, позволяющих адекватно информировать как потребителей, так и лиц, ответственных за принятие решений [15]. В то же время в документе отмечается необходимость «учесть системы ценностей, характерные для каждой конкретной страны, и возможность применения стандартов, которые действуют в большинстве развитых стран» [15, п. 6.39], однако при этом подчеркивается, что делать это нужно «без ущерба для таких критериев, которые могут быть согласованы международным сообществом, или для стандартов, которые необходимо будет установить на национальном уровне» [15].

В 2015 г. был принят документ, продолжающий эту логику и получивший название «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [17]. Документ констатирует необходимость применения системы глобальных показателей, которая «будет разработана Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития...». Кроме того, предусматривается, что «показатели будут дополняться показателями на региональном и национальном уровнях, которые будут разработаны государствами-членами, а также результатами проделанной работы по определению исходных значений для тех задач, по которым на национальном и глобальном уровнях исходные данные отсутствуют» [17, п. 83].

На национальном уровне также уделяется внимание вопросам экологически устойчивого развития. Так, среди поручений Президента России Правительству РФ (по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 27.12 2016 г. [7]) первым пунктом предписывается обратить особое внимание на использование системы индикаторов устойчивого развития, определение механизмов достижения целей и поэтапное решение задач экологически устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 г. и на перспективу до 2050 г., а также на «учет влияния введения механизмов, обеспечивающих экологически устойчивое развитие, на деятельность хозяйствующих субъектов» [14].

В апреле 2017 г. вышел Указ Президента РФ от 19.04 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.» [20, п. 9]. Среди основных механизмов реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности документом предусматривается «разработка долгосрочных стратегий социально-экономического развития, предусматривающих... устойчивость экономики к изменению климата» [20, п. 27а].

Таким образом, формализация взаимосвязей между состояниями социально-экономической системы и социоприродного комплекса территории предполагает, во-первых, использование сопоставимых показателей, во-вторых, анализ динамики показателей, и, в-третьих, учет территориальной специфики, основанной на различиях экосистемных и культурно-исторических факторах, влияющих на хозяйственную деятельность на исследуемой территории.

В связи с этим при решении задач формирования механизма эколого-экономического регулирования хозяйственной деятельности на горных территориях важную роль играет, с одной стороны, хозяйственная емкость территории – ее экономико-территориальные характеристики соответствующих социопри-родных комплексов, их потенциал и факторы, исторически обусловившие направление развития территории. А с другой – экосистемная рефлексия (отклик экосистемы на антропогенное воздействие с последующим отражением этого отклика на социально-экономических параметрах административно-территориального образования), отдельные элементы которой формализованы через показатели устойчивого развития.

Хозяйственная емкость территории характеризует возможности территориального природного комплекса устойчиво в средне- и долгосрочной перспективе воспроизводить определенный объем ресурсов и услуг, достаточный для организации и обеспечения в средне- и долгосрочной перспективе экономически эффективного и социально-экологически устойчивого развития территории. В таком понимании это понятие отличается от экологической емкости или биосферной емкости.

Поэтому при планировании хозяйственной деятельности и прогнозировании влияния форм и масштабов природопользования на горной территории, на наш взгляд, целесообразно опираться на понятие хозяйственной емкости территории, которое стоит дополнить понятием «экосистемная рефлексия» (комплекс отрицательных (угнетающих) и положительных (стимулирующих) эффектов, проявляющихся в механизме и социально-экономических параметрах ответной реакции, отклика [2; 13; 22], экосистемы на антропогенное воздействие). Предлагаемый подход, на наш взгляд, позволяет, с одной стороны, выявить факторы, регулирующих хозяйственную деятельность на горных территориях, а с другой – обосновать формирование такой территориальной экономической политики, которая позволяет увеличить хозяйственную емкость территории без ущерба для природных комплексов горных территорий. На этой основе может быть также проведен системный анализ программных документов с целью формирования нового взгляда на разграничение полномочий между федеральными и административно-территориальными управленческими структурами. Потребность в этом пересмотре возникла в связи с динамично меняющимися социально-экономическими условиями.

Природные комплексы способны восстанавливать свой ресурсный потенциал, однако этот процесс имеет сложную периодизацию: так, выращивание деловой древесины зависит от породы дерева и занимает порой десятилетия, тогда как злаковым достаточно одного теплого периода года; для накопления плодородного слоя требуются от нескольких лет до десятилетий, а для формирования углеводородов нужны тысячелетия. Учет периодов восстановления природных ресурсов напрямую зависит от интенсивности воздействия на природные комплексы, что, в свою очередь, определяется стратегией социально-экономического развития как территории, так и страны в целом. Подчеркнем: интенсивность воздействия на природные комплексы связана именно с хозяйственной емкостью территории, которая основывается на способности экосистем к воспроизводству социально и экономически значимых ресурсов.

В этой связи хозяйственная емкость территории является важным фактором устойчивого природопользования на горной территории.

И.В. Кузнецов, обобщая научное наследие В.И. Вернадского, писал: «Уже сейчас влияние человечества на природную среду становится в ряде отношений соизмеримым с тем, что совершается в природе под воздействием стихийных, вне человеческой деятельности лежащих, сил. Изменения эти столь значительны, что определенным образом сказываются на существовании того, что их породило, – на людях, создавших грандиозную систему общественного производства. Это – следствие явно вступившего в действие неотвратимого закона обратной связи, имеющего силу везде, где есть развитие. Таким образом, социальная жизнь человечества все теснее сплетается в единую сеть взаимозависи-мостей с теми природными процессами и объектами, которые образуют первоисходную основу бытия. Сама эта первооснова становится существенно иной. На нее накладывается неизгладимый глубокий отпечаток человеческой деятельности, общественного труда, вооружаемого и многократно усиливаемого научной мыслью» [9, с. 461].

Постановка проблемы

Известно, что горные территории, обладая огромным экономическим потенциалом, играют стабилизирующую роль как в природно-климатических, так и в социально-экономических процессах. Поэтому изучение хозяйственной емкости территории с учетом экосистемной рефлексии приобретает особое значение при формировании территориальной экономической политики и выработке управленческих решений, эффективных как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, системный подход позволяет, с одной стороны, выявить факторы, ограничивающие хозяйственную деятельность на горных территориях, а с другой – обосновать формирование такой территориальной экономической политики, которая позволяет увеличить хозяйственную емкость территории без ущерба для природных комплексов горных территорий.

Однако понятие «хозяйственная емкость территории» не имеет устоявшегося определения, и различные авторы по-разному трактуют его смысл. Так, Н.Н. Лукьянчиков и И.М. Потравный отмечают, что «улучшение качества жизни населения должно обеспечиваться в пределах хозяйственной емкости экосистем, то есть экономическая деятельность не должна вызывать разрушения естественного механизма регуляции окружающей среды» [12, с. 73]. В то же время сегодня, как будет показано ниже, пределы хозяйственной емкости биосферы, не приводящие к разрушению естественного механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям, игнорируются не только в силу эмпирической деформации социально-экономических систем, но и по причине отсутствия разработанной методики их определения и средне- и долгосрочного прогнозирования социально-экономических последствий – ответной реакции антропогенно измененной природной среды на хозяйственную деятельность в пределах конкретной экосистемы.

А согласно Н.Ф. Реймерсу, хозяйственная емкость территории – это возможность расширения хозяйственной деятельности на данной площади, как без крупных дополнительных затрат на ее благоустройство, главным образом путем интенсификации, комплексного использования освоенных ресурсов, так и с дополнительными капитальными затратами на обустройство и вовлечение в хозяйственное использование новых ресурсов (потенциальная емкость территории) [19, с. 123].

В то же время сегодня все чаще диагностируется факт, свидетельствующий о росте уровня и изменении качества самых различных рисков. В процессе активного индустриального строительства, осуществлявшегося в XX в., с одной стороны, были освоены наиболее удобные и доступные природные территории и ресурсы, а с другой – были накоплены определенные опыт и знания об ответной реакции – своеобразной рефлексии – природной среды на антропогенное воздействие.

Природно-ресурсная компонента – хозяйственная емкость территории – отмечалась многими исследователями. Например, Й. Тю-нен свою конструкцию штандорта основывал на факторе почвы, А. Вебер особое значение придавал транспортным издержкам на доставку сырья (цит. по: [1]). Исследования В. Леонтьева уже в обязательном порядке учитывали ресурсную составляющую при составлении межотраслевого баланса [3; 10; 11]. Так, в работе «Межотраслевая экономика» (1997) Леонтьев отмечает, что «незримо присутствует... целая группа факторов, определяющих производственные возможности страны и в особенности ее сравнительные преимущества перед остальным миром, – это природные ресурсы: сельскохозяйственные угодья, леса, реки и крупные месторождения полезных ископаемых» [10, с. 78]. Масштабы, в рамках которых велись исследования группой В.В. Леонтьева, вынуждали его констатировать: «Отсутствие систематизированной количественной информации, подобной тем данным о капитале и трудовых ресурсах, которые были собраны, систематизированы и использованы в настоящей главе, пока не позволяет нам прямо ввести этот важный элемент в предварительный анализ» [10, с. 78]. В то же время на территориальном уровне подобная информация постепенно накапливается, систематизируется и уже сегодня позволяет использовать ее для первоначальной формализации оценок устойчивого развития и для научного обоснования разработки механизма эколого-экономического регулирования хозяйственной деятельности.

Алтайский регион – в первую очередь его горная часть – является экологическим донором для всего бассейна реки Обь, так как здесь располагаются не только запасы природных ресурсов в классическом понимании (минеральные и гидроэнергетические ресурсы, лесные массивы и пр.), но и верховья рек, обеспечивающих водой население обского бассейна, лесные массивы, играющие важную роль в климатических процессах, плодородные земли, являющиеся факторами (залогом) экологической, социальной, продовольствен- ной и в конечном счете экономической безопасности страны.

Обоснование хозяйственной емкости территории нуждается в исследованиях по двум основным направлениям: 1) анализ прецедентов природопользования на территориях, близких по природно-климатическим характеристикам; 2) выявление и учет специфических характеристик социоприродного комплекса, оказывающих существенное влияние на хозяйственную деятельность посредством механизма экосистемной рефлексии.

В истории природопользования накоплен значительный опыт ответной реакции антропогенно измененной среды обитания на социально-экономические процессы территориальных образований. Имеются как масштабные (опустынивание различных территорий в разные исторические периоды; инвазионные виды растений и животных; и др.), так и локальные примеры (гидростроительство; вырубка лесов; и пр.).

Среди масштабных и наглядных примеров можно привести анализ данных по катастрофе 1931–1937 гг. на Высоких равнинах (США) [6; 21], который показывает предельно допустимую площадь пахотных земель на этой территории – 30 %. С аналогичной проблемой столкнулись и в нашей стране, причем не единожды. Так, В.В. Докучаев в своей работе «Наши степи прежде и теперь» (1892), анализируя природу и причины засух в России второй половины XIX в. и описывая негативные изменения, происходящие в степных экосистемах, называл в качестве основной причины – сплошную распашку земель [4, с. 418]. При этом и Докучаев, и другие российские и советские ученые отмечали роль и народнохозяйственное значение формирования системы лесополос, а также участков с особым охранным режимом (своего рода экологического каркаса территории) не только для сохранения соци-оприродных комплексов, но и для повышения их продуктивности, что является прямым следствием хозяйственной емкости территории.

Среди локальных следует обратить внимание на имеющиеся исторические примеры антропогенного влияния на экосистемы территории, приведшие к изменениям в практике природопользования на территории Горного Алтая. Согласно свидетельствам исследова- телей середины XIX в., Кош-Агачский район (бассейн реки Чуя) Республики Алтай – «Это болотистая низменность, покрытая густым лесом (лиственником и тальником)... Густая зеленая трава здесь дает очень обильный корм для содержания скота, только по сырости местность эта очень нездорова и, кроме того, приспособлена насекомыми всякого рода...» [18, с. 142]. Однако уже в 1930-е гг. климат Кош-Агача характеризовался слабой влажностью воздуха [8, с. 419]. Одной из ключевых причин изменений в экосистеме высокогорий бассейна реки Чуя – правого крупнейшего притока р. Катунь – стали вырубки лесов: скорость сведения лесных массивов превышала скорость естественного лесовосстановления, что вкупе с фактором близости мерзлот, вероятно, стало критичным для со-циоприродного комплекса. На сегодняшний день территория Кош-Агачского района приравнена к территориям Крайнего Севера [16]. В этом контексте важное значение приобретает научное обоснование комплекса показателей устойчивого развития, учитывающих территориальную составляющую.

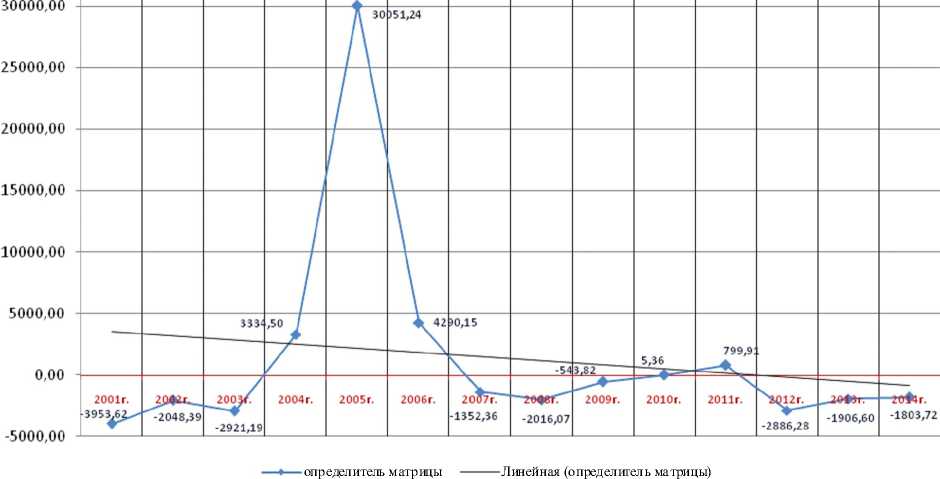

Согласно проведенным исследованиям [5], комплекс показателей устойчивого развития, предлагаемых для оценки динамики и трендов развития социоприродных систем горных территорий, включает два агрегированных индекса (ИСЧН – индекс скорректированных чистых накоплений; ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала) и два упрощенных показателя (НСЗ – нагрузка на сельскохозяйственные земли; ЭПД – электропотребление на душу населения). Для целей регулирования и определения вектора интегральной оценки предложенный комплекс рассмотрен в виде матрицы, элементами которой являются данные динамики соответствующих показателей (см. таблицу).

Соответственно, определитель матрицы характеризует вектор движения, исчисленный на основе показателей динамики элементов матрицы: отрицательный детерминант (понижательный тренд) свидетельствует о негативном состоянии показателей устойчивости, рассматриваемых за исследуемый период. Это показывает наличие рисков и снижение устойчивости социоприродного комплекса территории (см. рисунок).

Таблица

Матрица показателей оценки устойчивого развития социоприродных систем

|

показатели |

агрегированные |

упрощенные |

|

эколого-экономические |

Т ИСЧН |

Т НСЗ |

|

социально-экономические |

Т ИРЧП |

Т ЭПД |

Примечание. ТИСЧН – динамика изменений ИСЧН; ТИРЧП – динамика изменений ИРЧП; ТНСЗ – динамика изменений НСЗ; ТЭПД – динамика изменений ЭПД. Составлено авторами.

Рисунок. Динамика определителя матрицы, исчисленного по динамике показателей устойчивого развития Алтайского региона (ИСЧН, ИРЧП, ЭПД, НСЗ) за период 2001–2014 гг.

Примечание . Составлено на основе авторских расчетов.

Таким образом, можно говорить о формализации инструментария при формировании механизма эколого-экономического регулирования хозяйственной деятельности на горных территориях с учетом хозяйственной емкости территории и экосистемной рефлексии.

Выводы

На основании проведенного исследования нами выделены основные направления эколого-экономического регулирования хозяйственной деятельности на горных территориях: 1) предотвращение формирования трендов отрицательной экосистемной рефлексии; 2) внедрение технологий и способов организации и ведения хозяйственной деятельности, способствующих увеличению хозяйственной емкости территории; 3) выработка механизмов купирования рисков, связанных с фак- торами угнетения (давления на) конкурентоспособности отраслей и предприятий, развивающихся на горных территориях (так, и отечественный, и зарубежный опыт свидетельствует, что хозяйственная емкость территории может быть повышена за счет внедрения научно обоснованных методов оптимизации природопользования. Решительные меры – лесные полосы, искусственные водоемы, консервация пашни [23] – позволили не только остановить дигрессию на Высоких равнинах, но и в дальнейшем организовывать природопользование на предельном уровне тридцати процентов).

В целом же проведенный анализ комплекса показателей устойчивого развития для горной территории (на примере Республики Алтай) свидетельствует не только о понижательном тренде агрегированного показателя, но и о необходимости его включения в систе- му контрольных (прогнозных, плановых, целевых) показателей в программные документы. Следует подчеркнуть, что включение в программные документы перечня показателей устойчивого развития (прогнозных, плановых, целевых – в зависимости от статуса документа) позволит заложить основу для формирования механизмов эколого-экономического регулирования при организации и ведении хозяйственной деятельности на территории Горного Алтая.

Список литературы Оценка состояния социо-эколого-экономических процессов с учетом территориальной специфики (на примере горного региона)

- Бияков, О. А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты/О. А. Бияков. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. -152 с.

- Бобылев, С. Н. Экономика природопользования/С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. -М., 2003. -567 с.

- Будущее мировой экономики: доклад/группа экспертов ООН во главе с В. Леонтьевым. -М.: Междунар. отношения, 1979. -216 с.

- Докучаев, В. В. Избранные труды/В. В. Докучаев. -М.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. -649 с.

- Енгоян, О. З. Территориальный фактор при формировании механизмов эколого-экономического регулирования на горных территориях/О. З. Енгоян, А. В. Стеценко//Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -2017. -№ 6. -С. 101-106.

- Енгоян, О. З. Хозяйственная емкость территории и экосистемная рефлексия/О. З. Енгоян//Мир науки, культуры, образования. -2014. -№ 3 (46). -С. 380-382.

- Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений. 27 дек. 2016 г. -Электрон. дан. -Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53602. -Загл. с экрана.

- Кожарин, Ф. С. Проблема гибридизации яка/Ф. С. Кожарин//. -Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1937. -С. 417-433.

- Кузнецов, И. В. Естествознание, философия и становление ноосферы/И. В. Кузнецов//Философские мысли натуралиста/В. И. Вернадский; пред. ред. кол. А.Л. Яншин.-М.: Наука, 1988. -С. 460-480.

- Леонтьев, В. В. Межотраслевая экономика: пер. с англ./В. В. Леонтьев; . -М.: Экономика, 1997. -479 с.

- Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: /В. В. Леонтьев. -М.: Политиздат, 1990. -415 с.

- Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования: учебник/Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -687 с.

- Мордвинов, В. И. Теория климата: учеб. пособие/. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. -187 с.

- Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года. -Электрон. дан. -24 янв. 2017. -Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775. -Загл. с экрана.

- Повестка дня на XXI век: принята на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. -. -Электрон. дан. -Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21. -Загл. с экрана.

- Пост-ие Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 «О внесении изм-й и доп-й в Перечень р-ов Кр-го Севера и мест-ей, приравненных к р-м Кр-го Севера» (вместе с «Перечнем р-в Кр-го Севера и мест-ей, приравненных к р-м Кр-го Севера, на кот. распр-ся действие Указов Президиума Верх. Совета СССР от 10.02.1960 и от 26.07.1967 о льготах»: (ред. от 03.03.2012). -Режим доступа: http://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=127020&fld=134&dst=100060,0&rnd=0.23269559281341345#06873561626920528.

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. -Электрон. дан. -Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement; http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals/. -Загл. с экрана.

- Радлов, В. Ф. Торговые сношения России с Западной Монголией и их будущность/В. Ф. Радлов. -Санкт-Петербург, 1871. -(Записки Императорского Русского Географического общества по отделению статистики; т. 2). -Цит. по: Путешествие по Алтаю. Горно-Алтайск: АУ РА Литературно-издательский дом «Алтын-Туу», 2011. 544 с. (Слово об Алтае; т. III, кн. 2).

- Реймерс, Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник/Н. Ф. Реймерс. -М.: Мысль, 1990. -637 с.

- Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.: (утв. Указом Президента Российской Федерации от 19.04 2017 г. № 176). -Электрон. дан. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879. -Загл. с экрана.