Оценка степени перекристаллизации карбонатов по шлифам на основе машинного обучения

Автор: А.В. Журавлев

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (368), 2025 года.

Бесплатный доступ

Процессы перекристаллизации в карбонатах могут оказывать влияние на химический и изотопный состав, на сохранность органического вещества и органических остатков, меняют фильтрационно-емкостные свойства породы. Учет этих процессов представляется критическим для корректной интерпретации результатов широкого спектра аналитических исследований. На основе технологии компьютерного зрения и машинного обучения разработаны модели для качественной и количественной экспресс-оценки степени перекристаллизации осадочных карбонатных пород по изображениям шлифов. Обучение моделей осуществлено на базе 300 изображений и 45 000 фрагментов изображений шлифов. Достигнутая точность моделей превышает 90 %. Результаты применения моделей и программного обеспечения на их основе можно использовать для сопоставления геохимической и изотопной информации, а также для экспресс-выбора наименее вторично измененных образцов для проведения аналитических исследований.

Карбонатные породы, шлифы, перекристаллизация, машинное обучение, классификация изображений

Короткий адрес: https://sciup.org/149149251

IDR: 149149251 | УДК: 004.93:552.54 | DOI: 10.19110/geov.2025.8.4

Текст научной статьи Оценка степени перекристаллизации карбонатов по шлифам на основе машинного обучения

Процессы перекристаллизации и других вторичных преобразований в осадочных карбонатах могут оказывать влияние на химический и изотопный состав, на сохранность органического вещества и органических остатков, меняют фильтрационно-емкостные свойства породы. Это, в свою очередь, определяет пригодность или непригодность соответствующих образцов для проведения тех или иных анализов и влияет на интерпретацию результатов. В случае когда целью аналитических исследований выступает «первичный» химический или изотопный состав, учет степени измененности породы в ходе вторичных процессов представляется критическим для корректной интерпретации.

Возможны различные способы оценки степени вторичной преобразованности осадочных карбонатных пород:

Цель данного исследования — разработка экспресс-метода автоматизированной оценки «степени перекристаллизации» осадочных карбонатов по шлифам. Основное назначение такой оценки состоит в определении пригодности породы для изучения «первично- го» изотопного состава углерода и кислорода и возможности использования этих изотопных данных для стратиграфии. Необходимо отметить, что в данной работе под перекристаллизацией понимается «перекристаллизация с частичным привносом вещества» (Григорьев, Жабин, 1975).

Предлагаемый подход основан на технологии компьютерного зрения и машинного обучения. Подобная технология демонстрирует хорошие результаты при анализе шлифов горных пород, в том числе карбонатных (например, Koeshidayatullah et al., 2020; Wang et al., 2023). Основной ее недостаток состоит в том, что системы компьютерного зрения представляют собой классический «черный ящик»: процесс принятия ими решений крайне сложно визуализировать и описать в привычных человеку терминах.

Методы и материалы

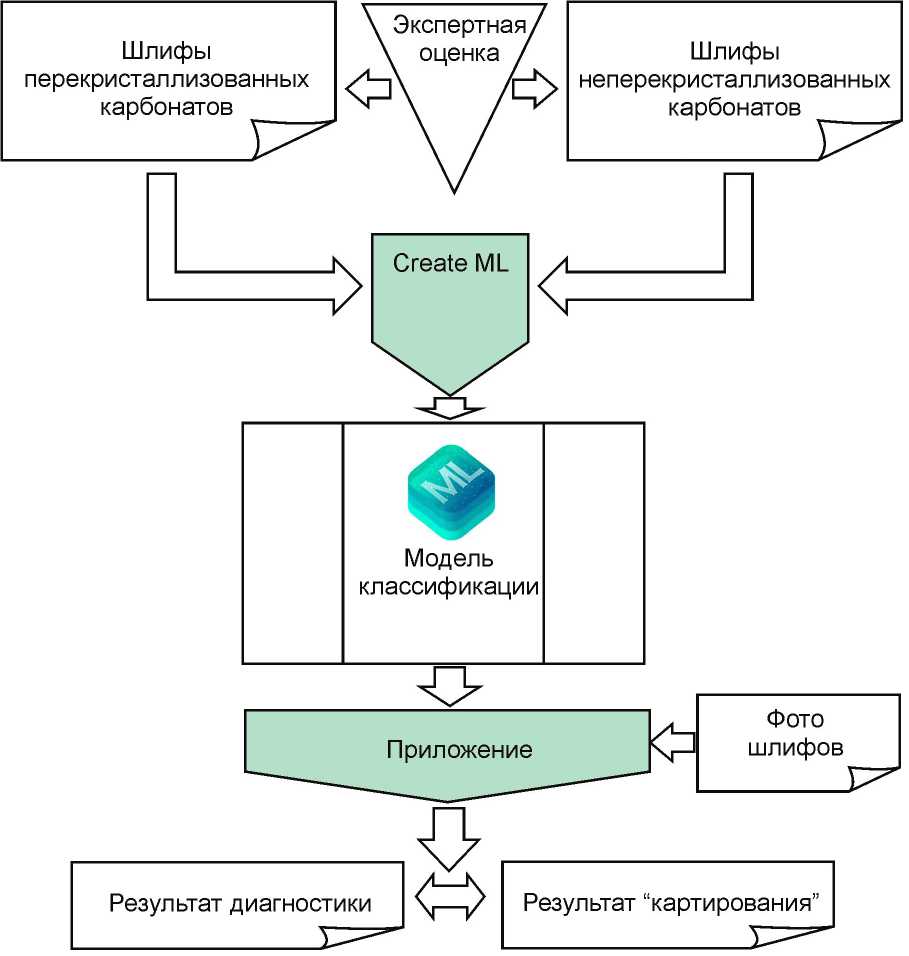

Методика машинного обучения заключалась в следующем (рис. 1). На основе экспертной оценки проводился выбор изображений шлифов, заведомо «перекристаллизованных», и «свежих» разностей карбонатов. К первым относились осадочные карбонаты с кристаллической структурой, а ко вторым — с сохранившимся базальным или базально-поровым микритовым цементом. Формирование выборок из крайних разностей обеспечивало снижение влияния субъективного фактора (эксперт не оценивал степень перекристаллизации). На основе выборок осуществлялась тренировка предварительно обученной модели распознавания изображений. Результатом стала модель компью- терного зрения, ориентированная на отнесение изображения шлифа к одному из классов: «перекристаллизованные карбонаты» и «неперекристаллизованные («свежие») карбонаты». Достоверность отнесения изображения к классу перекристаллизованных карбонатов, выраженная в процентах, составляет один из вариантов количественной оценки степени перекристаллизации рассматриваемого участка породы.

Если разбить изображение шлифа на квадратные фрагменты и провести процедуру обучения и классификации по этим фрагментам, то можно получить «карту» шлифа с отмеченными участками с различной степенью перекристаллизации. По такой карте можно оценить степень вторичных изменений породы по соотношению площади перекристаллизованного карбоната к общей изученной площади шлифа, что представляет собой количественную характеристику сте- пени перекристаллизации.

Следует отметить, что такая оценка не является объективной, так как изначально основана на экспертных заключениях. Основное преимущество состоит в скорости получения, единообразности и, соответственно, хорошей воспроизводимости результатов.

В обучающую коллекцию вошли шлифы карбонатов из разрезов девонско-каменноугольного интервала Полярного и Приполярного Урала и Северного Приуралья. На основе экспертной оценки коллекция разделена на два класса: «перекристалли-

Рис. 1. Схема обучения и использования компьютерной модели для диагностики перекристаллизации карбонатных пород

Fig. 1. Scheme of training and use of a machine learning model for diagnostics of recrystallization of carbonate rocks

НЕПЕРЕКРИСТАЛЛИЗОВАННЫЕ

КАРБОНАТЫ

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗОВАННЫЕ КАРБОНАТЫ

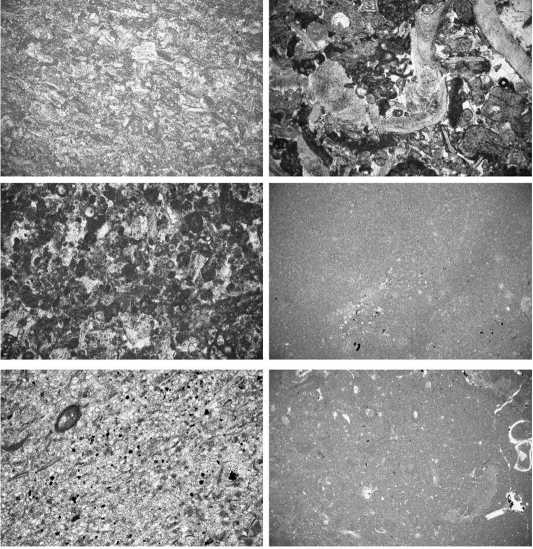

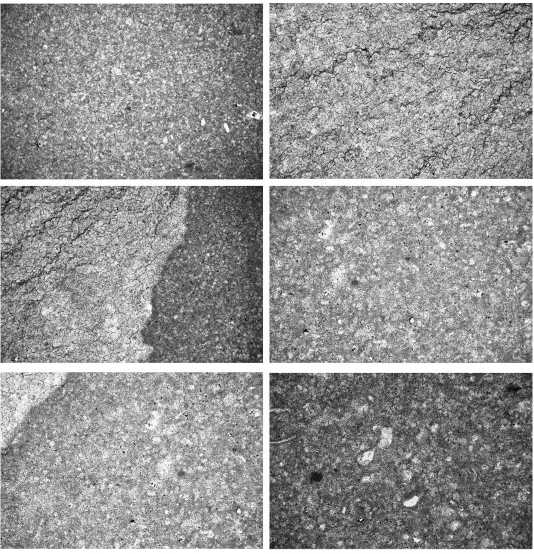

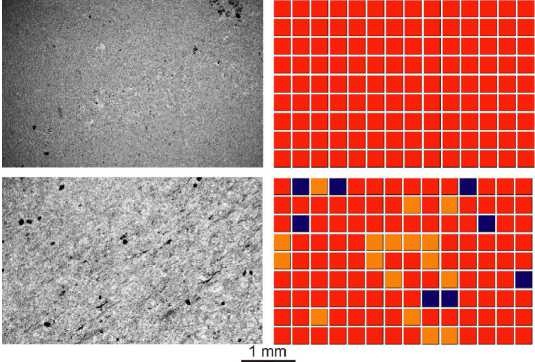

Рис. 2. Примеры микрофотографий шлифов карбонатных пород, использованных для обучения модели

Fig. 2. Examples of micrographs of thin sections of carbonate rocks used to train the model зованные» карбонаты и «неперекристаллизованные» («свежие») карбонаты (рис. 2). Каждый класс представлен 152 микрофотографиями шлифов (изображения в градациях серого), полученными на микроскопе Olympus BX53M с объективом 5х цифровой камерой E3ISPM20000PA. Размер поля зрения камеры на шлифе составляет примерно 5 х 3.5 мм.

В качестве базовой взята модель классификации изображений Image Feature Print V2 (Apple Inc., 2017— 2023). Обучение модели проводилось с использованием утилиты Create ML и фреймворка Core ML (Apple Inc., 2017—2024). Фреймворк Core ML позволяет использовать полученные модели в приложениях на базе различных операционных систем.

Обучение модели осуществлено за 16 итераций и позволило достичь точности 100 %. Проверка на тестовой выборке из более чем 300 изображений показала точность 99 %, только два изображения были неправильно диагностированы как неперекристаллизо-ванный известняк (рис. 3). В тестовую выборку входили шлифы известняков девонско-каменноугольного интервала севера Урала, Пай-Хоя и Московской синеклизы.

Кроме того, была создана модель, обученная на 45 358 фрагментах изображений размером 360 х 360 пикселей (соответствуют площадке на шлифе примерно 0.5 х 0.5 мм). За 23 итерации достигнута точность модели 91 %. Маленькая площадь фрагментов препятствует дальнейшему повышению точности диагностики. Эта модель используется для создания «карт» для изображений шлифов, когда для каждого фрагмента изображения размером 360 х 360 пикселей определяется вероятность его отнесения к классу «перекристаллизованный карбонат».

Результаты и их обсуждение

Тестирование полученных моделей осуществлялось на коллекции шлифов из разреза верхней части сартъюской свиты (серпуховский ярус, протвинский горизонт) в бассейне р. Малая Уса (Воркутинское поперечное поднятие, северо-восток Печорской плиты).

Рис. 3. Ошибочно диагностированные моделью шлифы (отнесены к «неперекристаллизованным» разностям) (слева) и результаты их «картирования» (справа). На картах темно-синим отмечены «неперекристаллизованные» участки, а оранжевым и красным — «перекристаллизованные»

Fig. 3. Thin sections incorrectly diagnosed by the model (classified as “non-recrystallized”) (left) and the results of their “mapping” (right). On the maps, non-recrystallized areas are marked in dark blue, and recrystallized areas are marked in orange and red

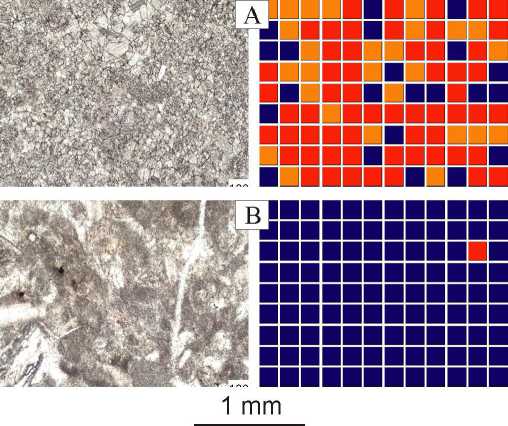

Результаты оценки «перекристаллизованности» карбоната по полному изображению и по результатам «картирования» в целом сходны (рис. 4). Примечательно, что изображения «перекристаллизованных» известняков, неправильно диагностированные как «свежие», при картировании показывают либо полную, либо существенную перекристаллизацию (рис. 3), несмотря на то, что формальная достоверность «картирования» ниже достоверности диагностики по полному изображению (91 и 99 % соответственно). Таким образом, количественная оценка «степени перекристаллизации» по результатам «картирования» изображения шлифа представляется более адекватной.

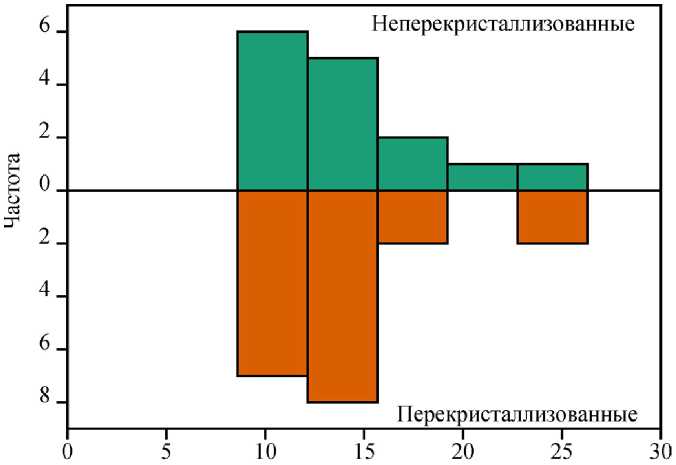

Сравнение результатов автоматической диагностики перекристаллизованных карбонатов с данными по среднему размеру кристаллитов микрита, измеренному по тем же шлифам, показало, что статистически значимых различий среднего размера кристаллитов микрита в «перекристаллизованных» и «свежих» карбонатах (по результатам автоматической классификации) не наблюдается. Тем не менее гистограммы распределения размеров кристаллитов в «перекристаллизованных» и «свежих» разностях несколько отличаются (рис. 5): максимум в «свежих» карбонатах расположен в интервале до 12 мкм, а в «перекристаллизованных» — в интервале от 12 до 15 мкм. Этот результат подтверждает экспертную оценку, согласно которой условная граница перекристаллизованных разностей проводится по размеру кристаллитов микрита около 10 мкм (Платонов, Тугарова, 2017, с. 60—61).

При этом следует отметить отсутствие статистически значимой зависимости изотопного состава кис-

1 mm

Рис. 4. Примеры «картирования» шлифов «перекристаллизованного» (А) и «неперекристаллизованного» (Б) известняка (по результатам автоматизированной классификации). На картах темно-синим отмечены «неперекристал- лизованные» участки, а оранжевым и красным — «перекристаллизованные»

Fig. 4. Examples of thin sections "mapping" of recrystallized (A) and non-recrystallized (B) carbonates (based on the results of automated classification). Non-recrystallized areas are marked in dark blue on the maps, and recrystallized areas are marked in orange and red лорода и углерода карбонатов от среднего размера кристаллитов (см. также: Журавлев и др., 2025). Это снижает ценность параметра «размер кристаллитов» для оценки первичности изотопного состава карбонатов. Возможно, отсутствие зависимости изотопного состава от среднего размера кристаллитов связано с тем, что основные изменения изотопного состава происходят на этапе раннего диагенеза, а кристаллиты могут расти на протяжении всех этапов постседиментационных преобразований, включая поздний диагенез и катагенез.

На этом же материале проведено сравнение изотопного состава кислорода карбонатов в «перекристаллизованных» и «свежих» разностях. Учитывая небольшой стратиграфический интервал, охваченный опробованием (часть протвинского горизонта), и высокую чувствительность изотопного сигнала по кислороду к вторичным процессам (Виноградов, 2005), можно ожидать, что в «перекристаллизованных» разностях значения δ18O должны быть ниже, чем в «свежих». Это предположение подтверждается. В образцах, диагностированных как «перекристаллизованные», среднее значение δ18O (20.9 ‰ SMOW, n = 20) статистически значимо отличается от среднего значения δ18O (21.7 ‰ SMOW, n = 15) в образцах, диагностированных как «свежие» (t-критерий Стьюдента = 2.7447, критическое значение — 2.0345). Статистическая оценка проведена с помощью программного обеспечения PAST (Hammer et al., 2001).

Эти наблюдения позволяют с большой долей уверенности предположить, что разработанная система диагностики «степени перекристаллизации» карбонатов по шлифам может использоваться как один из критериев для оценки «первичности» изотопного состава карбонатов. Достоверность такой оценки выше, чем по размеру кристаллитов микрита.

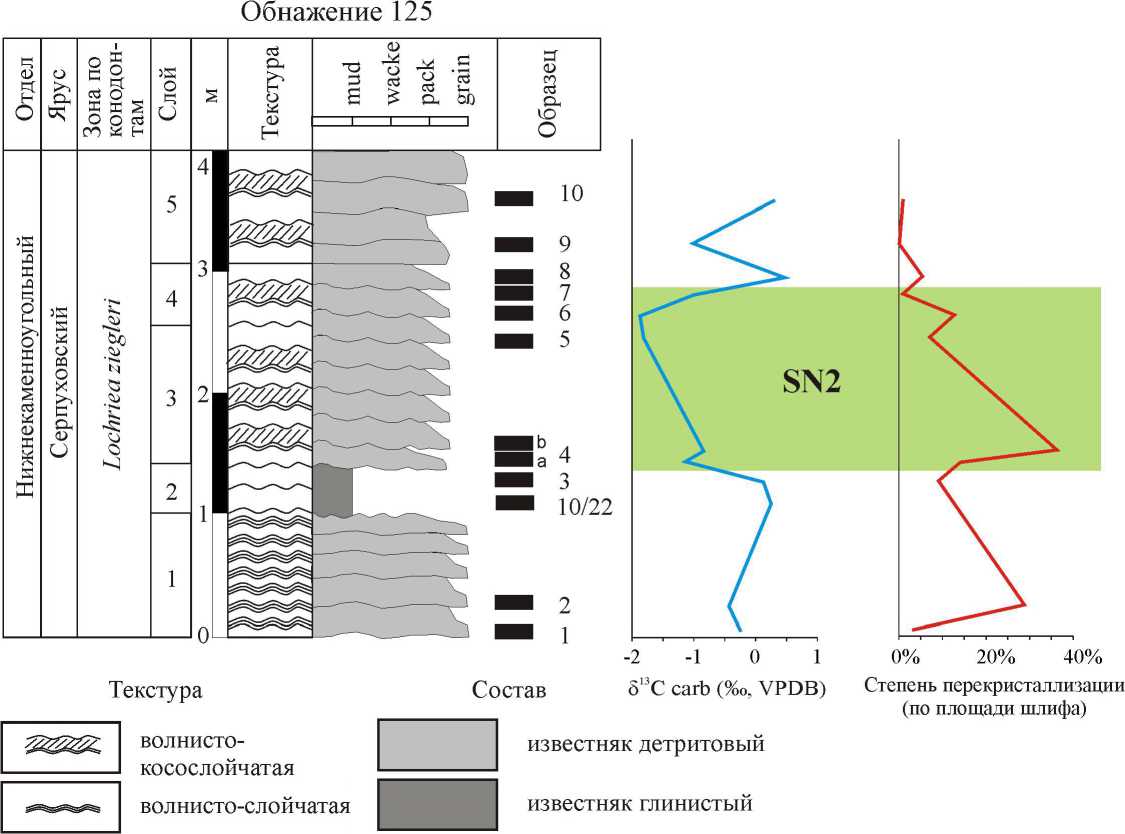

С помощью разработанных моделей оценено возможное влияние «перекристаллизации» на изотопные отклонения по неорганическому углероду, которые широко используются в изотопной стратиграфии (Gröcke, 2020). В качестве тестового рассмотрено проявление изотопного экскурса по углероду (SN2) в разрезе на р. Каменке (юг Печоро-Кожвинского мегавала) (Zhuravlev et al., 2023). Этот отрицательный экскурс с небольшой амплитудой (0.5—2.5 ‰) рассматривается как потенциальный изотопно-стратиграфический маркер нижнего подъяруса серпуховского яруса (Zhuravlev et al., 2023; Журавлев и др., 2025).

Литологическая и стратиграфическая характеристики разреза (обнажение 125, координаты N 65°04'38" E 56°45'11.4") были опубликованы ранее (Вевель и др., 2017). По конодонтам и фораминиферам он сопоставлен с нижнесерпуховским подъярусом (конодонтовая зона Lochriea ziegleri ). Разрез сложен карбонатными циклитами с пак-грейнстоунами в нижней части и вак-пакстоунами в верхней (Вевель и др., 2017) и вскрывает верхнюю часть клямшорской свиты (пачка 4). Отрицательный экскурс SN2 по изотопному составу неорганического углерода (δ13Cкарб) зафиксирован в средней части разреза и имеет амплитуду около 2 ‰ (рис. 6).

Для всего разреза проведена оценка «степени перекристаллизации» известняков по шлифам на основе «карт»; в пределах каждого шлифа оценивались несколько участков. Средняя по шлифу доля площади пе-

Средний размер кристаллитов (мкм)

Рис. 5. Сравнение гистограмм распределения среднего размера кристаллитов микрита в «перекристаллизованных» и «неперекристаллизованных» известняках (по результатам автоматизированной классификации) на материале из сартъюской свиты (разрез на руч. Пайсошор, р. Малая Уса, Воркутинское поперечное поднятие, Печорская плита) Fig. 5. Comparison of histograms of the distribution of the average size of micrite crystallites in recrystallized and nonrecrystallized limestones (based on the results of automated classification) using material from the Sartyu Formation (the Paysoshor Creek section, Malaya Usa River, Vorkuta transverse uplift, Pechora plate)

рекристаллизованных участков, выраженная в процентах, вынесена в виде графика (рис. 6). Наибольшие вторичные изменения зафиксированы в шлифах из средней части слоя 1 и нижней части слоя 3, но и в этом случае «перекристаллизованные» участки занимают менее 40 % исследованной площади шлифа.

Изотопное отклонение охватывает интервал разреза, отвечающий слою 3 и нижней части слоя 4, с минимальными значениями δ13Cкарб в самой верхней части слоя 3 и самой нижней части слоя 4. Для данного интервала диагностирована слабая степень перекристаллизации карбонатов — перекристаллизованные участки занимают менее 20 % исследованной площади шлифа (рис. 6).

В целом при сопоставлении графиков δ13Cкарб и степени перекристаллизации видно отсутствие корреляции этих параметров в рассматриваемом разрезе. Из этого можно сделать предположение о первичной природе изотопного отклонения SN2 в разрезе на р. Каменке.

Выводы

Таким образом, разработанные модели позволяют единообразно проводить качественную и количественную экспресс-оценку степени перекристаллизации карбонатных пород по шлифам с достоверностью более 90 %. Получаемые результаты можно использовать для сопоставления с геохимической и изотопной информацией, а также для быстрого выбора наименее

Рис. 6. Разрез средней части клямшорской свиты на р. Каменке (юг Печоро-Кожвинского мегавала, Печорская плита). Приведены графики изотопного состава неорганического углерода и «степени перекристаллизации» карбонатов.

Зеленым прямоугольником отмечен стратиграфический интервал изотопной аномалии SN2

Fig. 6. Log of the middle part of the Klyamshor Formation, the Kamenka River section (south of the Pechora-Kozhvinsky megaswell, Pechora plate). Graphs of the isotopic composition of inorganic carbon and the degree of recrystallization of carbonates are given. The stratigraphic interval of the SN2 isotopic anomaly is marked by the green rectangle

измененных образцов для проведения аналитических исследований. Последнее целесообразно при планировании геохимического или изотопного опробования, нацеленного на получение первичного (синседи-ментационного) сигнала. Недостатком методики, как и всех систем на основе компьютерного зрения, является отсутствие возможности визуализировать признаки, на которые опирается модель при классификации изображений. Единственным способом проверки корректности ее работы выступает тестирование.

Разработанные модели в формате Core ML и консольные приложения на их основе доступны по запросу у автора.

Исследования выполнены в рамках темы госзадания 122040600008-5 «Эволюция биоты и среды ее обитания как основа расчленения и геологической корреляции осадочного чехла Печорской плиты и ее складчатого обрамления». Автор выражает благодарность рецензентам за замечания и рекомендации, способствовавшие улучшению работы.