Оценка стратегической социально-экономической политики региона: методический подход

Автор: Данилова Ирина Валентиновна, Савельева Ирина Петровна, Лапо Анастасия Сергеевна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Стратегическое планирование социально-экономического развития регионов предполагает системные решения, включающие разработку документов, механизма реализации, оценку достижений целевых приоритетов, актуальных для субъектов РФ. Авторами предложена концепция оценки стратегической социально-экономической политики региона, позволяющая учитывать особенности трансмиссии стратегических приоритетов регионов от этапа разработки до уровня практических мер и мероприятий. Реальное качественное продвижение в направлении реализации стратегий регионов обеспечивается применением в государственном управлении принципов преемственности и сопряженности долгосрочных, среднесрочных и оперативных решений органов власти в «коридоре» намеченных индикаторов развития; количественно сбалансированной декомпозиции показателей задач и программных мер, перманентного мониторинга исполнительской и управленческой результативности государственных структур. Апробация авторского подхода оценки региональной политики на основе документов стратегического планирования Челябинской области, а также текущей деятельности органов власти по ее реализации за период 2005-2017 гг. позволило определить проблемное поле, выявить недостатки в системе оценки реальных итогов программных мер, отклонения и непоследовательность в расстановке приоритетов, что, при прочих равных условиях, является следствием нарушений комплексности механизма реализации долгосрочной социально-экономической политики, принципа взаимодополняемости оперативных, среднесрочных и стратегических приоритетов, системности методики оценки политики стратегирования развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития, оценка результативности долгосрочной региональной политики, стратегическое планирование, экономическое развитие регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/147232416

IDR: 147232416 | УДК: 332.14 | DOI: 10.14529/em190202

Текст научной статьи Оценка стратегической социально-экономической политики региона: методический подход

Экономическое развитие регионов федеративных государств, в контексте взаимоотношений центра и территорий, реализуется в разных форматах управления: независимое формирование долгосрочной региональной политики или развитие территорий при непосредственном и активном федеральном участии. Любой вариант развития предполагает необходимость разработки стратегии социально-экономического развития и оценки ее результативности, анализа адекватности целей и индикативных показателей (с позиции актуальности для территорий), коррелированности программных мер, оптимальности распределения ресурсов бюджета.

В стратегическом управлении развитием регионов наименее разработаны процедуры реализации экономической политики, а именно: сопряженности среднесрочного (индикативный период 3–6 лет) и долгосрочного (более 12 лет) компонентов. Опыт развивающихся федеративных стран, имеющих сложную территориальную структуру, в частности России, показывает, что наиболее проблемным является соблюдение взаимодополняемости инструментов средне- и долгосрочного действия, а именно: трехлетних программ (как основ- ного формата реализации среднесрочной политики, определяемого периодом бюджетного планирования) и принятых в стратегиях социальноэкономического развития субъектов РФ пакета обеспечивающих мер.

Проблемными зонами процесса трансляции долгосрочных ориентиров в «скользящую» (через корректировки, уточнения, изменения) среднесрочную политику с сохранением преемственности целей и приоритетов являются: 1) отсутствие конкуренции среднесрочных программ и их ранжирования по критериям бюджетной эффективности и экономической результативности с последующим перераспределением средств без потери темпа в решении оперативных и стратегических задач; 2) несогласованная, в контексте стратегических целей, декомпозиция индикаторов стратегических приоритетов в структуру параметров государственных программ; 3) отсутствие в методике оценки эффективности деятельности органов власти позиций, связанных с результатам мониторинга и степени реализации индикаторов, реализуемых стратегий.

Возможные направления нейтрализации перечисленных проблем авторам видятся в применении комплексной системы оценки реализации

Стратегий развития субъектов РФ в режиме мониторинга взаимосвязанных результатов в стратегическом, текущем и оперативном плане, как агрегированных итогов долгосрочной социальноэкономической политики.

В целом процедуры оценивания в государственном секторе являются достаточно разработанной проблемой в зарубежной экономической науке как с позиции определения результативности функционирования органов власти (работы А. Афонсо [1], Дж.М. Кордеро [2], Ф.Р. Форсунда [3] и др.), так и с позиции исследования влияния качества управленческих решений на сдвиги в социальноэкономических параметрах территорий (труды Дж. Фурубо и Р. Риста [4], Б. Перре [5], К. Поллитта [6], К. Морс и Р. Страйка [7], Г. Хатри [8]).

Среди отечественных ученых дискуссия относительно содержания и роли оценки в государственном секторе активизировалась с принятием Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г., в соответствии с которым механизмы мониторинга и контроля являются обязательными для повышения эффективности планирования, но их реальные каналы и содержательные компоненты пока институционально не определены. При этом выбор контрольно-аналитических инструментов и алгоритма оценки Стратегий находится в зоне ответственности субъектов РФ, что обеспечивает региональным органам власти широкие возможности для адаптации существующих в экономических публикациях методик оценки региональной политики к специфике конкретных социально-экономических условий территорий.

Стратегия развития субъектов РФ, по мнению специалистов Института региональных исследований и городского планирования НИУ «Высшая школа экономики», определяет необходимость интегральной оценки стратегических документов с точки зрения их влияния на процесс управления социально-экономическим развитием региона [9]. Аналогичной позиции придерживаются Н.В. Морозова и Н.В. Бондаренко: необходимо усиление взаимосвязи и согласованности между долгосрочными приоритетами развития и мерами среднесрочной и краткосрочной социально-экономической политики при анализе итогов реализации стратегий [10]. Экономисты Федерального проектного офиса, Центра проектного менеджмента РАНХиГС и Представители Консорциума «Леонтьевский цент AV Group», отмечая необходимость четкого планирования от стратегического уровня до уровня операционной деятельности органов власти, обращают внимание на создание системы контроля процесса стратегического, портфельного (государственные программы) и бюджетного планирования с синхронизацией уровней между собой [11].

В целом, следует отметить, что с методических позиций система оценки долгосрочной стратегической социально-экономической политики субъектов РФ находится в стадии разработки.

Теория

В современном управлении государственным сектором России на уровне субъектов РФ активно применяются оценочные процедуры, объектом оценки являются: 1) субъекты управления (оценка деятельности органов власти и высших должностных лиц субъектов РФ); 2) регулирующее воздействие нормативных документов; 3) государственные программы; 4) эффективность использования бюджетных средств и качество управления региональными финансами, что проявилось в комплексе мер по институциональному обеспечению (табл. 1).

Наименее институционально проработанной является оценка качества стратегирования социально-экономического развития субъектов РФ, в силу чего неочевидным является позитивный ответ на вопросы: приведет ли среднесрочная политика региона к реализации целей на временном горизонте 15–20 лет (срок Стратегии); будет ли достигнута сопряженность и возможность «скользящей» оценки параметров программ (как основного среднесрочного инструмента) при переходе от краткосрочного к долгосрочному периоду (совместимость анализа программ с позиции временных итераций документов).

Институциональное обеспечение оценки региональной политики

Таблица 1

|

Предметные области оценки |

Компоненты оценки |

Нормативно-правовая база |

|

1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования |

|

Федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в РФ»; Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития РФ»; на уровне субъектов РФ в соответствии с законодательством субъекта РФ |

Окончание табл. 1

|

Предметные области оценки |

Компоненты оценки |

Нормативно-правовая база |

|

2. Оценка государственных программ регионов |

|

Письмо Минфина России от 30 сентября 2014 г. № 09-05-05/48843 «О методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ»; Типовой порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ субъекта РФ и методические рекомендации к нему (проект); на уровне субъектов РФ в соответствии с законодательством субъекта РФ |

|

3. Оценка деятельности региональных органов власти и качества менеджмента |

|

Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»; Постановление Правительства РФ от 19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» |

|

4. Оценка качества управления финансами регионов |

Оценка качества бюджетного планирования; исполнения бюджета; управления государственным долгом; государственной собственностью и оказания государственных услуг; степени прозрачности бюджетного процесса; соблюдения бюджетного законодательства финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями |

Приказ Министерства Финансов РФ от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и др. |

|

5. Оценка регулирующего воздействия |

Выявления норм избыточных обязательств, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. необоснованных расходов бюджетов регионов |

Приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2014 года № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов РФ и экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ» и др. |

Исходным шагом решения задачи эффективного мониторинга реализации Стратегий социально-экономического развития является оцифровка стратегических приоритетов, декомпозиция показателей направлений и их встроенность в параметры программ. Такой шаг создаст активную управленческую и исполнительскую платформу для исключения отклонений в стратегии. При отсутствии комплексной системы мониторинг реализации стратегии будет пассивной процедурой констата- ции величины отклонения факта от плана и фиксацией формальных причин.

Механизм оценки реализации Стратегии, по мнению авторов, предполагает следующие практические действия: 1) разработку комплекса целевых показателей долгосрочного развития региона (например, индекса развития человеческого потенциала, темпы диверсификации экономики и др.), показателей стратегических приоритетов в соответствии с официальными блоками Стратегии, то есть в разрезе социального, экономического, экологического, развития территориального пространства, эффективности государственного управления; 2) декомпозицию общих целевых показателей на частные показатели для оценки выполнения стратегических приоритетов и прикладных задач; 3) актуализацию и корректировку государственных программ региона в контексте встраивания показателей стратегических приоритетов (задач) в параметры программ, оценки их эффективности с учетом важности стратегических приоритетов.

При этом, долгосрочная политика (которая нами понимается как политика реализации стратегии социально-экономического развития) должна включать инструменты, обеспечивающие корректировку среднесрочных мер для нейтрализации идентифицированных отклонений, подкрепляемых соответствующим механизмом перераспределения бюджетных ресурсов.

В таком контексте считаем целесообразным адаптацию авторского методического подхода, разработанного к оценке среднесрочной полити-ки1, что позволит не только определить степень достижения стратегических целей, проанализировать управленческую и исполнительскую активность, но и оценить наличие/отсутствие сдвигов социально-экономического развития через призму влияния действующих государственных программ.

Концептуально, этапы методического подхода по проведению процедуры оценивания реализации долгосрочной политики включают:

-

1) оценку (в рамках механизма реализации стратегии социально-экономического развития) сопряженности и согласованности между количественными показателями стратегических целей, приоритетов, задач и параметров государственных программ, т. е. качества цифровизации для системного видения и контроля процесса исполнения;

-

2) оценку сбалансированности долгосрочных и среднесрочных приоритетов (в «скользящем» режиме) по критерию сохранения преемственности в «коридоре» стратегических индикаторов;

-

3) оценку качества реализации среднесрочных целей на основе идентификации фактических приоритетов деятельности органов власти, эффективности использования бюджетных ресурсов на основе анализа реализации государственных программ в формате коридора, определенного стратегическими приоритетами.

В рамках конкретизации первого этапа авторами, на примере Челябинской области, предложен пилотный вариант декомпозиции одного из стратегических приоритетов (в рамках направления экономического развития), сформулированного в Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года как «Развитие базовых отраслей экономики». Фрагмент декомпозиции показателей представлен в табл. 2.

Характер трансмиссии долгосрочных целей социально-экономической политики на уровень государственных программ определяется тем, каким образом обеспечивается выполнение основных направлений развития регионов и его стратегических приоритетов, а именно: 1) одному стратегическому направлению (пулу стратегических приоритетов) соответствует набор государственных программ (при этом одна госпрограмма может обеспечивать реализацию нескольких приоритетов); 2) реален формат «один стратегический приоритет – одна программа»; 3) государственная программа включает подпрограммы, которые связаны с реализацией нескольких стратегических приоритетов, и так далее. Соответственно, оценивание среднесрочной политики и достижения стратегических приоритетов в контексте сбалансированности с целями долгосрочной политики может проводиться на основе оценки как государственных программ, так и подпрограмм. Итогом оценивания является определение стабильности (частоты смены) приоритетов при реализации региональной экономической политики в соответствии со стратегическим видением развития региона.

Использование приемов оценки на третьем этапе обеспечивает получение информации для корректировки программ, алгоритм проведения и приёмы оценки представлены в табл. 3.

Результат

Проиллюстрируем реальные проблемы реализации стратегической социально-экономической политики региона на примере Челябинской области. Механизм реализации Стратегии до 2020 года предполагает в настоящее время оценку госпро-грамм, а до 2015 г. существовала иная форма контроля и оценки, документально представленная направлениями деятельности (в формате докладов о результатах и основных направлениях деятельности ведомства, ДРОНДов). Так, например, Министерство экономического развития Челябинской области курировало развитие рыночной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности, межрегиональное сотрудничество, развитие инновационной деятельности (каждое из направлений представлено было одной или несколькими программами). С 2016 г. ведомство отвечает и отчитывается исключительно за реализацию программ, исполнителем которых является.

В целях апробации авторской методики оценки реализации среднесрочной политики проведен

Таблица 2

Фрагмент декомпозиции и оцифровки стратегических направлений развития Челябинской области

|

Направление |

Задачи и показатели |

|

Основные направления экономического развития Стратегический приоритет Развитие базовых отраслей Цель Развитие и модернизация базовых бюджетообразующих отраслей, обеспечивающих максимальный вклад в экономику региона. Показатели цели Индекс производительности труда, % |

Блок 1. Развитие обрабатывающих производств: металлургия, машиностроение, добыча железных руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных металлов Показатели задач

Блок 2. Развитие сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции Показатели задач

Блок 3. Развитие производств современных строительных материалов Показатели задач 1. Доля продаж инновационных строительных материалов в общем объеме продаж (в совокупной выручке), % |

Таблица 3

Приемы оценки реализации среднесрочной социально-экономической политики региона

|

Содержание |

Методы оценки |

|

1. Оценка приоритетов среднесрочной политики |

|

|

Определение иерархии фактически реализуемых программ или подпрограмм, а также планируемых и фактически реализуемых приоритетов и (как декларируемых и фактических целей среднесрочной политики) |

|

|

2. Оценка ресурсного обеспечения среднесрочной политики |

|

|

Оценивание устойчивости ресурсного обеспечения программ |

Определение показателя вариации для определения устойчивости ресурсного обеспечения программной деятельности по параметру «полнота использования бюджетных средств», рейтингование программ/подпрограмм |

|

3. Оценивание эффективности реализации среднесрочной политики |

|

|

Оценка эффективности реализации программ |

Сопоставление рейтингов программ/подпрограмм по показателям эффективности использования средств бюджета, степени реализации программных показателей |

|

Анализ отклонений |

Определение уровня эффективности программ/подпрограмм на основе учета отклонений фактических показателей результатов от запланированных |

|

Оценка внешнего воздействия программ |

Определение степени влияния региональной экономической политики (в части параметров государственных программ/подпрограмм) на темпы роста социально-экономических показателей региона (объективная оценка), определение удовлетворенности населения и бизнеса субъекта РФ (субъективная оценка) |

ретроспективный анализ и рейтингование результатов деятельности Министерства экономического развития как куратора блока экономической политики региона в целом. Объектом оценки явилась проблема устойчивости курса по достижению долгосрочных приоритетов за период 12 лет (2005– 2017 гг.) с учетом отличий в формате контрольных показателей: 1) «доля расходов на направление (2005–2014 гг.)/подпрограмму (2016–2017 гг.)» в общей сумме расходов по ведомству/программе (рейтинг статических приоритетов – Rs); 2) «прирост расходов» (рейтинг динамических приоритетов – Rd) (табл. 4).

По результатам оценки в стратегическом периоде (12 лет) наблюдается смена приоритетов, которая обусловлена не только изменением формата ответственности ведомства. Как показали данные до 2016 года, приоритеты «стимулирование развития экономики», «развитие промышленности», «диверсификация экономки моногородов» отсутствовали как самостоятельные направления развития (хотя весь период находится в зоне действия Стратегии развития 2020). В то же время включение перечисленных проблем, по умолчанию, предполагает их высокую значимость для экономики региона, что не нашло отражения в перераспределении финансирования, а именно: создание точек ускоренного роста (малое предпринимательство) вполне очевидно доминировали в качестве курса развития экономики региона с 2005 года. Очевидным является нарушение прин- ципа преемственности и стабильности целей в процедуре реализации среднесрочной политики.

Непоследовательность подтверждается и при анализе текущих управленческих решений, а именно наличие существенных «отклонений» между запланированными параметрами распределения средств на подпрограммы (табл. 5) и фактическим финансированием (табл. 6) за период 2016– 2017 гг.

Сопоставление фактических и плановых рейтингов (см. табл. 6) позволяет сделать вывод о намерении смены курса (ориентация на подпрограммы 3, 4) и оперативном неисполнении намеченных целей среднесрочной политики.

Для системности представлений относительно качества исполнительской дисциплины целесообразен анализ ресурсного обеспечения программной деятельности по показателю «полнота использования бюджетных средств» (ПИБС) (табл. 7). Очевидным является высокий уровень значений показателя, причем размах вариации незначительный. Однако данные еще раз убеждают, что новые направления развития экономики региона не являются, и в этом случае, объектом внимания органов государственной власти региона.

Оценка эффективности реализации собственно программы (в разрезе подпрограмм), курируемых Министерством экономического развития и связанных с выполнением реальных мероприятий по достижению индикаторов Стратегии развития, является еще одним дополнением общей картины

Таблица 4

Фрагмент рейтингования приоритетных направлений среднесрочной социально-экономической политики Челябинской области в 2005–2017 гг. (на примере Министерства экономического развития)

|

Направления деятельности Министерства (формат деятельности 2005– 2014 гг.) |

2005–2011 гг. |

2012–2014 гг. |

Подпрограммы государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» (формат деятельности 2015–2019 гг.) |

2016–2017 гг. |

|||

|

Rs |

Rd |

Rs |

Rd |

Rs |

Rd |

||

|

Развитие рыночной инфраструктуры (включая поддержку малого бизнеса) |

1 |

1 |

1 |

2 |

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |

2 |

2 |

|

Повышение инвестиционной привлекательности |

2 |

3 |

4 |

1 |

Развитие промышленности |

4 |

3 |

|

Развитие международного, межрегионального сотрудничества |

3 |

2 |

3 |

4 |

Стимулирование развития экономики |

1 |

4 |

|

Развитие социального партнерства |

4 |

5 |

5 |

5 |

Диверсификация экономики моногородов |

5 |

– |

|

Разработка и реализация концептуальных и стратегических документов |

5 |

4 |

2 |

3 |

Совершенствование государственного стратегического управления |

3 |

1 |

Таблица 5

Рейтинги запланированных статических и динамических приоритетов региональной экономической политики Челябинской области в 2016–2017 гг.

|

Подпрограммы государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2020 годы |

Доля расходов по подпрограмме в общем объеме расходов государственной программы, % |

Рейтинг статических приоритетов Rs |

Темп прироста расходов по подпрограмме, % |

Рейтинг динамических приоритетов Rd |

||

|

2016 |

2017 |

Средняя за период |

2017/2016 |

|||

|

Подпрограмма 1 |

14,01 |

21,12 |

17,56 |

3 |

87,34 |

2 |

|

Подпрограмма 2 |

9,36 |

3,78 |

6,57 |

5 |

23,38 |

3 |

|

Подпрограмма 3 |

72,54 |

20,72 |

46,63 |

1 |

16,54 |

4 |

|

Подпрограмма 4 |

0,00 |

45,09 |

22,55 |

2 |

– |

– |

|

Ведомственная программа |

4,09 |

9,29 |

6,69 |

4 |

131,54 |

1 |

Подпрограмма 1 – Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»; Подпрограмма 2 – Подпрограмма «Развитие промышленности»; Подпрограмма 3 – Подпрограмма «Стимулирование развития экономики»; Подпрограмма 4 – Подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов»; Ведомственная программа – Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного стратегического управления».

Таблица 6

Сопоставление запланированных и фактически реализуемых статических и динамических приоритетов региональной экономической политики Челябинской области в 2016–2017 гг.

|

Подпрограммы государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2020 годы |

Rs |

Rd |

||

|

План |

Факт |

План |

Факт |

|

|

Подпрограмма 1 |

3 |

2 |

2 |

2 |

|

Подпрограмма 2 |

5 |

4 |

3 |

3 |

|

Подпрограмма 3 |

1 |

1 |

4 |

4 |

|

Подпрограмма 4 |

2 |

5 |

– |

– |

|

Ведомственная программа |

4 |

3 |

1 |

1 |

Таблица 7

Полнота использования бюджетных средств по подпрограммам государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» в период 2016–2017 гг.

тывается как произведение «степени реализации подпрограммы» на «эффективность использования бюджетных ресурсов»). Результаты расчетов представлены в табл. 8.

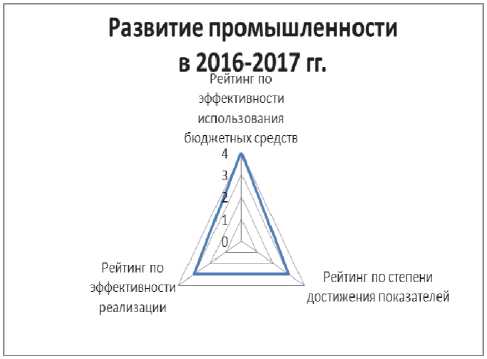

Фрагмент результатов анализа в транспарентном формате представлен на рисунке.

В соответствии с официальной методикой эффективность реализации подпрограмм зависит от эффективности использования ресурсов и степени реализации подпрограмм (степени достижения целей подпрограммы). Поэтому при интерпретации эффективности подпрограммы авторы использовали следующий подход: если рейтинги по эффективности реализации подпрограмм выше, чем рейтинги по степени реализации подпрограмм (выполнение результативных показателей), что может быть только за счет высоких значений эффективности использования бюджетных средств,

Авторами предложено конкретизировать оценку эффективности реализации программ и подпрограмм, на основе идентификации величины отклонений фактических значений от плановых и последовательной оценки индексов: 1) по индикативным показателям; 2) использованию бюджетных ресурсов; 3) реализации программы с учетом коэффициента значимости подпрограммы, определяемого на основе доли расходов в суммарной величине расходов по программе.

Апробация авторского подхода применительно к оценке эффективности реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» позволила получить результаты, отличные от декларируемых самим ведомством; а именно, официально в 2017 г. программа оценена как «высоко эффективная»3, в то время как учет величины от-

Таблица 8

Результаты рейтингования подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» в период 2016–2017 гг. по показателю эффективности реализации и его компонентам

|

Наименование подпрограммы |

Эффективность использования средств бюджета |

Степень реализации подпрограммы |

Эффективность реализации подпрограммы |

||||||

|

2016 |

2017 |

Рейтинг* |

2016 |

2017 |

Рейтинг |

2016 |

2017 |

Рейтинг |

|

|

Подпрограмма 1 |

0,847 |

0,971 |

3 |

0,997 |

0,803 |

4 |

0,844 |

0,78 |

4 |

|

Подпрограмма 2 |

0,8 |

0,983 |

4 |

1 |

0,952 |

3 |

0,8 |

0,996 |

3 |

|

Подпрограмма 3 |

1 |

1,006 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1,006 |

2 |

|

Подпрограмма 4 |

1,026 |

1,144 |

1 |

0,999 |

1 |

2 |

1,025 |

1,144 |

1 |

* Наивысший рейтинг под номером 1, рейтинг составлен по среднему значению за период.

Стимулирование развития экономики в 2016-2017 гг.

Рейтинг по эффективности испольхования бюджетных средств

Рейтинг по степени достижения показателей

Рейтинг по эффективности реализации

Сопоставление рейтингов по реализации подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» в период 2016–2017 гг.

то эффективность среднесрочной политики в большей степени определяется хорошей исполнительской дисциплиной, нежели достижением стратегически значимых целей (улучшением реальных социально-экономических параметров региона).

клонений фактических результатов реализации по сравнению с целевыми индикаторами показывает «низкую эффективность» (превышение по отдельным показателям плановых значений до 1500 % и практически полное невыполнение по другим).

По мнению авторов, оценка эффективности реализации программ также должна учитывать степень воздействия на социально-экономическую ситуацию региона и ее субъектов (население, бизнес), что позволит идентифицировать вклад программ в достижение стратегических целей.

Обсуждения и выводы

Применение оценочных процедур на примере реализации среднесрочной экономической политики позволило идентифицировать ситуацию сохранения недостаточности исполнительской и управленческой эффективности деятельности государственных структур, что создает риски неполной трансмиссии стратегических приоритетов регионов на уровень мер и мероприятий, осуществляемых в контексте программной деятельности.

При этом следует отметить, что схожие результаты оценки, позволившие выявить «квазистимулы деятельности региональных органов власти по реализации государственной политики» были выявлены в более ранних исследованиях авторов [12] в процессе аналитики деятельности ряда региональных министерств в контексте реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, что еще раз подчеркивает целесообразность поиска новых методических подходов к анализу реализации стратегической социальноэкономической политики региона.

С прикладных позиций использование авторского подхода к оценке стратегической социальноэкономической политики региона способствует улучшению качества стратегического управления, повышению согласованности между долгосрочными и среднесрочными целями и соответствующим финансовым обеспечением на основе идентификации дисбалансов в процессе реализации стратегий социально-экономического развития и их оперативного устранения.

Список литературы Оценка стратегической социально-экономической политики региона: методический подход

- Afonso, A., Measuring local government spending efficiency: Evidence for the Lisbon region / А. Afonso, S. Fernandes. - Regional Studies. - 2006. - № 40 (1). - P. 39-53.

- Efficiency assessment of Portuguese municipalities using a conditional nonparametric approach / J.M. Cordero, F. Pedraja-Chaparro, Е.С. Pisaflores, С. Polo // Journal of Productivity Analysis. - 2017. - Vol. 48 (1). - P. 1-24.

- Førsund, F.R. Measuring effectiveness of production in the public sector / F.R. Førsund // Omega (United Kingdom). - 2017. - № 73. - P. 93-103.

- Furubo, J-E. International Atlas of Evaluation / J-E. Furubo, R. Rist, R. Sandahl. - New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2002.

- Perret, B. L'évaluation des politiques publiques/ В. Perret. - Paris: La Decouverte, 2001. - 128 р.

- Pollitt, C. The Essential Public Manager/ С. Pollitt. - Philadelphia: Open University Press, 2003.

- Морс, К. Эффективные решения в экономике переходного периода. Аналитические инструменты разработки / К. Морс, Р. Страйк, А.С. Пузанов. - М.: Институт экономики города, 2007. - 448 с.

- Хатри, Г.П. Мониторинг результативности в общественном секторе: пер. с англ. / Г.П. Хатри. - М.: Фонд «Институт экономики города», 2005. - 276 с.

- Оценка качества разработки региональных стратегий развития в России / И.Н. Ильина, Е.Е. Плисецкий, Г.С. Копыченко, Е.Г. Рыбина // Региональная экономика: теория и практика. - 2016. - № 4 (427). - С. 178-196.

- Морозова, Н.В. Подходы к оценке эффективности реализации региональных стратегий социально-экономического развития / Н.В. Морозова, Н.В. Бондаренко // Вестник Чувашского университета. - 2014. - № 3. - С. 178-182.

- Крыловский, А.Б. Национальные цели и проекты: федерация, регион, муниципалитет / А.Б. Крыловский. - Режим доступа: https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/telegram-cloud-document-2-5397909563263419087.pdf

- Оценивание экономической политики органов власти субъектов РФ как инструмент управления экономикой региона: монография / И.В. Данилова, А.В. Карпушкина, А.С. Лапо, А.В, Резепин. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. - 182 с.