Оценка структуры и функционального состояния тазобедренного сустава у больных с coxa vara

Автор: Менщикова Т.И., Долганов Д.В., Карасева Т.Ю., Долганова Т.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

С целью объективизации лечебно-реабилитационного процесса методами стабилометрии и сонографии изучена структурная характеристика пораженного тазобедренного сустава и дана функциональная оценка опороспособности больной конечности у 30 пациентов с детской дистрофической варусной деформацией шейки бедра. Установлено, что до лечения регистрируются структурные изменения помимо очага деструкции в шейке бедренной кости преимущественно субхондрального слоя. Нестабильность проекции общего центра давления при его локализации, близкой к норме, обусловлена нарушениями осанки тела, вызванными разновысокостью ног и перераспределением позной активности мышц, контролирующих измененный стереотип осанки. После оперативной реконструкции конечностей и создания анатомических условий о результате лечения можно судить не ранее чем через 6 месяцев у больных с односторонней патологией и не ранее чем через 2 года у больных с двухсторонней патологией после окончания реконструкции второй конечности.

Сонография, стабилометрия, варусная деформация, шейка бедра

Короткий адрес: https://sciup.org/142120633

IDR: 142120633

Текст научной статьи Оценка структуры и функционального состояния тазобедренного сустава у больных с coxa vara

Варусная деформация шейки бедренной кости (coxa vara) – полиэтилогическое заболевание тазобедренного сустава – составляет от 0,9 до 1,6% случаев от общего количества всех ортопедических заболеваний и 3-9% от числа заболеваний тазобедренного сустава в детском возрасте.

Хорошо известно, что (coxa vara) сопровождается уменьшением шеечно-диафизарного угла, наличием выраженной зоны патологической перестройки шейки бедренной кости и сопутствующим укорочением конечности, что сущест- венно изменяет биомеханику сустава и опорную функцию конечности пациента не только в динамике, но и в статике. Передвижение пациента становится нарушенным, происходит компенсаторное изменение локомоторного стереотипа [4, 2].

Целью данного исследования явилась ультрасонографическая оценка состояния тазобедренного сустава и основных стабилометриче-ских показателей у больных с COXA VARA до и после лечения с помощью аппарата Илизарова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное исследование базируется на результатах лечения 30 больных с варусной деформацией шейки бедра. Возраст больных составлял от 6 до 15 лет (в среднем 11,0±2,8 года). Для сравнения полученных результатов дополнительно обследована группа здоровых сверстников (16 человек) приблизительно того же возраста (12,8±1,8 года).

Ультразвуковые исследования выполнены на аппарате "SONOLINE" SL-450 фирмы "SIEMENS" (Германия) датчиком с частотой 7,5 МГц в режиме реального времени.

В четырехсекундном интервале, при стоянии больного без вспомогательных средств опоры, изучалось положение общего центра давления (ОЦД) на ортопедическом компьютерном комплексе "ORTHO-SYSTEM" (Санкт-Петербург, "Биоимитатор") с измерением его проекции и девиаций в сагиттальной и фронтальной плоскостях - стабилометрическое исследование. Для отвлечения внимания от процедуры измерения пациентам предлагалось производить устный счет с фиксированием взгляда на уровне головы обследуемого. При регистрации опорных реакций использовались специальные стельки с ме- ханорецепторами. Информация со стелек в виде электрического сигнала, соответствующего распределению нагрузки по площади опорных поверхностей, через коммутатор выводилась на экран монитора компьютера, графическим интерфейсом в виде колебания общего центра массы. Для более полного представления о степени смещения центра тяжести пациента было введено понятие «вектор смещения», представляющий собой отрезок, направленный из координатного центра к середине участка площади перемещений ОЦД, который оценивался по координатам Т(xy) и длине вектора. Общая площадь смещений ОЦД и длина вектора оценивались в условных единицах (усл.ед.) [3]. Больные обследовались до операции и в сроки до 5 лет после завершения аппаратного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенные исследования показали, что у здоровых детей при стандартной установке датчика визуализировалась головка бедренной кости сферичной формы с ровным, однородным по эхоплотности субхондральным слоем. Расстояние от контура головки бедра до контура вертлужной впадины (рентгенологически соответствующее "щели" сустава) составляло 3,5 ± 1,1 мм. При продольном сканировании хорошо дифференцировалась зона роста размером от 0,8 ± 0,4 мм, фиброзная оболочка толщиной до 1,5 мм, а также синовиальная оболочка однородного содержимого средней эхогенности. У здоровых детей в возрасте 5-13 лет толщина капсулы сустава составляла 5-7 мм. В норме у всех обследуемых поверхности головки и вертлужной впадины были конгруэнтны. Шеечно-диафизарный угол (ШДУ), измеренный по внутреннему контуру шейки и бедренной кости, равнялся 115-1250 и по своим значениям на 10-150 был меньше рентгенологического, что совпадает с данными литературы [7].

В обследованной группе здоровых детей ОЦД приближался к центру координатных осей с незначительным смещением назад. Отклонение ОЦД кзади у детей и подростков находит подтверждение при анализе баланса продольной жесткости мышц - сгибателей и разгибателей стопы, в обнаружении смещения длины покоя мышц и изометрического максимума Бликса в направлении подошвенной флексии [1, 5, 6]. Следует также отметить, что с возрастом до 12-14 лет, площадь девиации ОЦД имеет тенденцию к снижению с последующей стабилизацией.

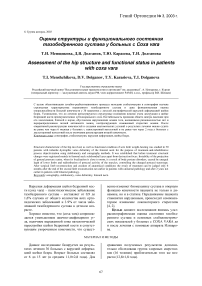

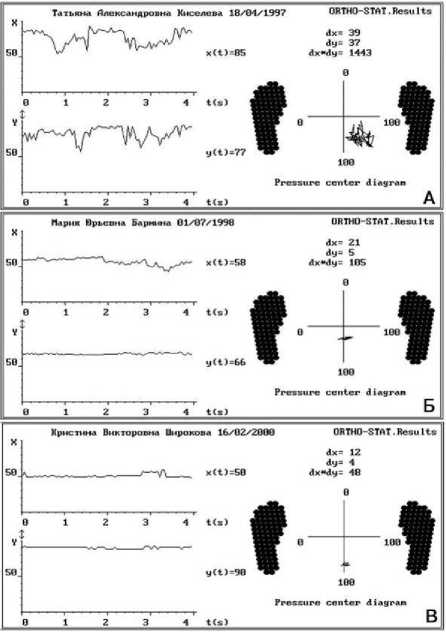

До лечения у больных с coxa vara с односторонними поражениями - проекция ОЦД сориентирована в сторону, противоположную больной конечности, при двусторонней варусной деформации шейки бедра – проекция ОЦД смещалась в сторону менее пораженной конечности (рис.

1). При этом вектор смещения координат ОЦД за четырехсекундный интервал тестирования в среднем не превышал аналогичные значения его величин у здоровых сверстников. Площадь же участка флуктуаций проекции

Рис. 1. Стабилограмма больных с coxa vara до лечения: А – двусторонняя патология, Б – патология правого тазобедренного, сустава, В – патология левого тазобедренного сустава

ОЦД была значительно увеличена и превышала значения контрольной нормы на 458% при одностороннем и на 764% при двухстороннем поражении, что характеризует дестабилизацию устойчивости пациента. Это значит, что поддержание проекции ОЦД в функционально выгодном положении у данной группы больных сопряжено с нестабильностью и дополнительными регуляторными затратами. Из-за разновысокости ног при продолжительном пребывании в ортостатике с фиксированной установкой стоп больные для предотвращения переутомления отдельных групп мышц вынуждены перераспределять мышечную активность и изменять постуральный стереотип осанки. А изменения осанки при стоянии, как правило, сопровождаются изменениями положения общего центра давления.

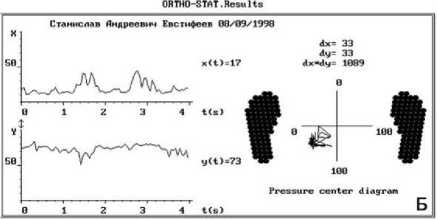

Структурная оценка тазобедренных суставов методом ультрасонографии показала помимо наличия зоны поражения в шейки бедренной кости разрушение эпифиза и субхондрального слоя. В стандартной проекции визуализировалась уплощенная верхушка эпифиза, неровный контур субхондрального слоя, дисконгруэнтность головки и впадины. При продольном сканировании контур шейки из-за наличия очага поражения четко не визуализировался, фиброзная оболочка была утолщена и имела размытую структуру.

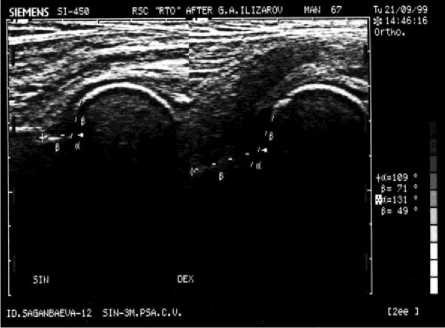

У этой группы больных проксимальная зона роста бедренной кости была не поражена и хорошо дифференцировалась на сонограммах. Ультрасонографические показатели непораженного сустава были в пределах возрастной нормы (рис. 2). Необходимо отметить, что при двусторонней детской дистрофической coxa vara наибольшие изменения визуализировались в субхондральном слое головки в виде разрыхлений, глыбчатых образований с эхонегативными включениями.

Рис. 2. Сонограммы больного С., 7 лет. Диагноз: детская дистрофическая coxa vara правого тазобедренного сустава, укорочение правой нижней конечности 3 см: ширина суставной щели справа – 5,6 мм, слева – 3,7 мм; толщина фиброзной капсулы справа 2,4 мм, слева – 1,5 мм; уплощенная верхушка эпифиза справа. Высота эпифиза справа 1,0 см, слева – 1,8 см. Справа шеечно-диафизарный угол не лоцируется (показано стрелкой)

В результате реконструктивного лечения за один этап наряду с одномоментной либо посте- пенной коррекцией шеечно-диафизарного угла ликвидировали и сопутствующую деформацию проксимального отдела бедренной кости в сагиттальной и горизонтальной плоскостях, а также производили удлинение пораженной конечности на необходимую величину, нормализовали ее биомеханическую ось с сохранением функции оперируемого сустава [2].

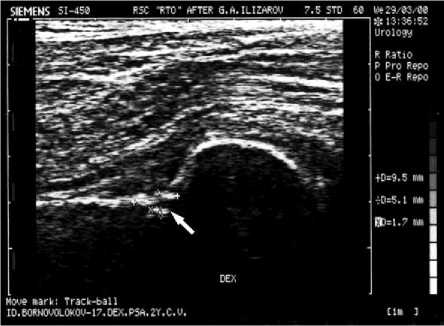

В ближайшие сроки (до 6 месяцев) после снятия аппарата в области дистракционного регенерата визуализировался неоднородный, прерывистый кортикальный слой в виде четких или слабо выраженных эхопозитивных сигналов (глыбок) различных размеров (рис. 3). По контуру формирующегося кортикального слоя можно было определять ШДУ, который по своим значениям на 10-15 ° был меньше рентгенологического.

Рис. 3. Сонограмма больного С., 12.лет. Диагноз: детская дистрофическая coxa vara левого тазобедренного сустава. Через 3 месяца после снятия аппарата, определяется ШДУ (α)

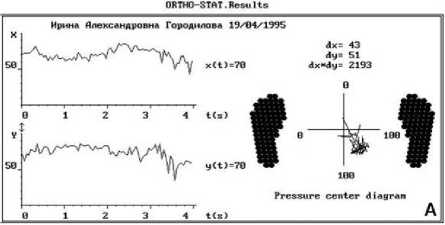

После реконструктивного лечения у отдельных больных с односторонней патологией площадь девиации проекции ОЦД продолжала уменьшаться и через два года после лечения достигала в 3,8 раза меньших значений, чем до лечения (рис. 4). В отдаленные сроки у всех наблюдавшихся больных с односторонней патологией величины девиации ОЦД не отличались от значений возрастной нормы. Учитывая продолжительность стабилизации параметров девиации проекции ОЦД, следует иметь в виду, что среди пациентов с двусторонней coxa vara о результате лечения можно судить не ранее чем через 2 года после снятия аппарата со второй конечности.

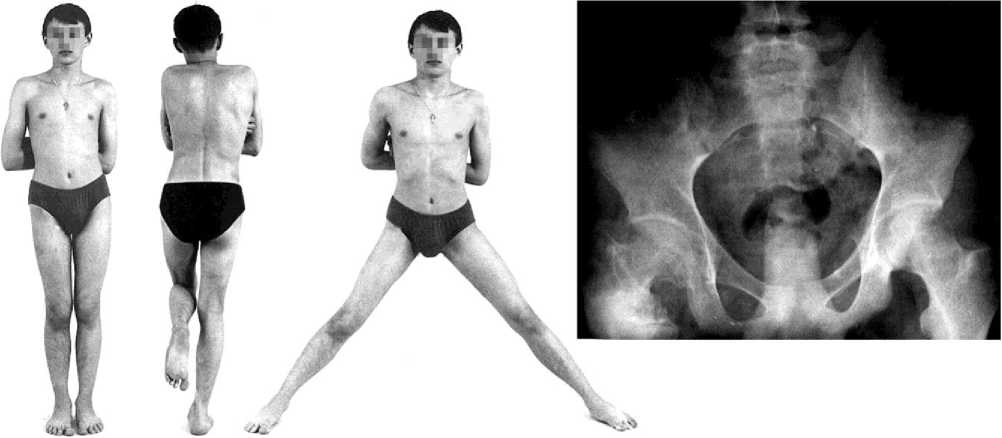

Клиническое наблюдение. Больной Б. (ист. бол. № 30556) поступил в клинику РНЦ "ВТО" по поводу дистрофической варусной деформации шейки правой бедренной кости, укорочения правой нижней конечности на три сантиметра. Жалобы на боли в области правого тазобедренного сустава, быструю утомляемость, хромоту, укорочение правой нижней конечности (рис. 5). Амплитуда движений в тазобедренном суставе ограничена: разгибание - 165 ° , отведение до 100 ° . Симптом Тренделенбурга положителен.

Рис. 4. Стабилограмма больных с coxa vara после снятия аппарата: А – справа – 1 год, слева – 4 мес, двусторонняя coxa vara; Б – 2 месяца, coxa vara sin, В – 2 года 7 мес., coxa vara dex

Рис. 5. Рентгенограмма больного Б. до операции

Произведена межвертельная остеотомия с одномоментной коррекцией шеечнодиафизарного угла и избыточной антеверсии. Укорочение конечности было ликвидировано дозированной дистракцией по стержням аппарата в течение 26 дней.

Результат лечения через три месяца после снятия аппарата: жалоб нет, больной ходит без дополнительных средств опоры, длина ног одинакова, амплитуда движений в тазобедренном суставе в полном объеме.

Рис. 6. Больной Б., 15 лет, и его рентгенограмма через 3 месяца после снятия аппарата

Рис. 7. Сонограмма правого тазобедренного сустава больного Б., 16 лет, через 1 год после снятия аппарата. Кортикальная пластинка над дистракицонным регенератом имеет плотную структуру, но визуализируются отдельные эхоплотные глыбки (показано стрелкой), что отражает незавершенность структурно-восстановительных процессов

Таким образом, у больных с варусной деформацией шейки бедра до лечения регистрируется структурные изменения помимо очага деструкции в шейке бедренной кости преимущественно субхондрального слоя. Нестабильность проекции общего центра давления, при его локализации, близкой к норме, обусловлена нарушениями осанки тела, вызванными разновысокостью ног и перераспределением позной активности мышц, контролирующих измененный стереотип осанки. Поддержание проекции ОЦД в функционально выгодном положении у данной группы больных сопряжено с бóльшими регуляторными затратами. В ближайшие и отдаленные сроки после ликвидации укорочений и устранения деформаций проксимального отдела бедра, восстановления опороспособности и нормализации биомеханической оси конечностей ОЦД у пациентов стабилизировался, и величины его девиаций достоверно не отличались от значений возрастной нормы. Учитывая продолжительность стабилизации параметров девиации проекции ОЦД и структурновосстановительных процессов в тазобедренном суставе у пациентов с coxa vara, о результате лечения у можно судить не ранее чем через 6 месяцев у больных с односторонней патологией и не ранее чем через 2 года у больных с двухсторонней патологией после окончания реконструкции второй конечности.