Оценка связи признаков продуктивности ячменя (Hordeum vulgare L.) с геометрическими параметрами зерновок

Автор: Базюк Д.А., Белозерова А.А., Боме Н.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – выявление характера и силы связи между признаками продуктивности образцов ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) с геометрическими параметрами зерновок в условиях Северного Зауралья. Полевое исследование проведено в 2022 г. на экспериментальном участке биостанции «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район, Тюменская область) на дерновоподзолистой супесчаной почве (гумус 3,67 %, pH 6,6). Изучено 8 образцов различного экологогеографического происхождения, относящихся к 6 разновидностям. Динамику изменения хлорофилла во флаговом листе в период вегетации определяли с помощью SPAD 502 Plus на 10 растениях каждого образца. В фазу колошения измеряли высоту растений, линейные параметры флагового листа, рассчитывали площадь. В лабораторных условиях в 2023 г. измеряли геометрические параметры зерновок (100 шт. каждого образца), рассчитывали объем, площадь внешней поверхности, сферичность, отношение объема к площади внешней поверхности. По высоте растений образцы распределены на группы: среднерослые, средневысокие, высокорослые; устойчивость к полеганию в основном высокая и средняя. Изученные образцы характеризовались сходной динамикой накопления хлорофилла в листьях до фазы колошения растений. Различия по скорости деградации пигмента позволили выявить 4 образца с более длительной работой листьев. По площади флагового листа у большинства образцов не выявлено достоверных различий со стандартами. Эфиопские образцы по элементам продуктивности находились на уровне стандартов или уступали им. Содержание белка в зерне соответствовало требованиям кормового ячменя. Образцы из Эфиопии по ширине и толщине зерновок уступали стандартам, но превосходили их по длине. Большинство образцов по показателям массы 1000 зерен, сферичности зерна, площади внешней поверхности, отношения объема к площади внешней поверхности имели близкие значения. Установлена корреляция между шириной, толщиной, объемом, удельной поверхностью зерна, площадью внешней поверхности и длиной, шириной, площадью флагового листа (r = 0,31–0,81), содержанием хлорофилла (r = 0,40–0,84), массой 1000 зерен (r = 0,56–0,75), устойчивостью к полеганию (r = 0,47–0,88).

Линейные параметры зерновок, объем, площадь внешней поверхности, отношение объема зерна к площади внешней поверхности, показатель сферичности, признаки продуктивности

Короткий адрес: https://sciup.org/140312340

IDR: 140312340 | УДК: 633.16:631.524.84 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-9-57-72

Текст научной статьи Оценка связи признаков продуктивности ячменя (Hordeum vulgare L.) с геометрическими параметрами зерновок

Funding : the research was carried out within the framework of the state task assigned by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, № FEVZ-2021-0007 “Adaptability of agricultural plants under extreme conditions of the Northern Trans-Urals”.

Введение. Ячмень представляет собой одну из важнейших, продуктивных и распространенных зерновых культур, которая имеет широкий спектр хозяйственного использования, куда входят продовольственное, кормовое и пивоваренное направления. Зерно ячменя характеризуется высоким содержанием белков, углеводов, минеральных веществ, витаминов (A, D, E, PP, B), пищевых волокон, фенольных соединений и индолов как компонентов функционального питания для человека [1–3]. Это позволяет рассматривать зерно ячменя в качестве перспективного экономического продукта [4].

В настоящее время особое внимание уделяется исследованию ячменя с темной пигментацией зерна в силу наличия у подобных образцов некоторых преимуществ, таких как повышенная устойчивость к фузариозу, мучнистой росе, холодо- и засухоустойчивость, устойчивость к хлоридному засолению, ионам алюминия [5, 6]. К достоинствам ячменя также относят содержание антоцианов и меланинов в зерне, рассматриваемых как природные антиоксидан- ты, обладающих рядом свойств, полезных для здоровья человека (антидиабетические, противовоспалительные, противораковые и др.), и доступных для широкого потребителя [7].

В условиях Северного Зауралья, где ячмень является одной из ведущих зерновых культур, к числу актуальных вопросов относится подбор и изучение сортов и селекционных линий с темной окраской колоса и зерновок. Вместе с тем имеется необходимость изучения непосредственно самих зерновок зерновых культур ввиду влияния их размеров (длина, ширина, толщина) и крупности (масса 1000 семян) на выход, качество, однородность и коммерческую ценность получаемой продукции [8, 9].

Важными показателями в определении качества семян являются их физические свойства (линейные размеры и форма). Степень выполненности, вызреваемости зависит от формы семян и, как следствие, определяет уровень их жизнеспособности и силы роста; кроме того, рассматривается как внешнее проявление процессов синтеза, превращения, распределения и накопления органических веществ в эмбриональных и запасающих тканях [10].

Цель исследования – выявление характера и силы связи между признаками продуктивности образцов ярового ячменя ( Hordeum vulgare L.) с геометрическими параметрами зерновок в условиях Северного Зауралья.

Объекты и методы. Объекты исследования – восемь коллекционных образцов ячменя различного эколого-географического происхождения, в том числе шесть образцов с темной окраской колоса и зерновок, полученные из мировой коллекции ВИР: H.3235 Wondo III (к-23454, var. rubrum ), H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450, var. griseinudiinerme), Л.AHOR 2542/63 (к-20024, var. macrolepis), Dz02-404 (к-22961, var. steudelii), Местный (к-26620, var. steudelii), Dz02-129 (к-22934, var. nigripallidum ), происхождение Эфиопия; два сорта Aчa (к-30243, var. nutans ) и Абалак (к-31201, var. nutans ), происхождение Россия, включены в Государственный реестр сортов, рекомендованных для выращивания в Тюменской области, использованы в качестве стандартов.

Полевая часть исследования проведена в 2022 г. на экспериментальном участке биостанции Тюменского государственного университета «Озеро Кучак» (Тюменская область, Нижнетав-динский район, 57º20 ʼ 57.3" с.ш. 66º03 ʼ 21.8" в.д.)

на окультуренной дерново-подзолистой почве, супесчаной по гранулометрическому составу (pH – 6,6, содержание гумуса – 3,67 %). Вегетационный сезон характеризовался неравномерным распределением осадков на фоне повышенных температур воздуха (ГТК изменялся от 3,41 в мае (переувлажнение) до 1,01 в августе (слабозасушливые условия).

Посев осуществляли на делянках площадью 1 м2 (длина рядка – 1 м, число рядков – 5, междурядье – 20 см), глубина заделки семян 5–6 см, количество высеянных семян – 500 шт. Учеты и наблюдения в течение вегетационного периода выполняли в соответствии с Методическими указаниями по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса [11].

В разные фенологические фазы проводили измерение содержания хлорофилла в флаговом листе на 10 растениях у каждого образца с помощью портативного счетчика хлорофилла SPAD 502 Plus (Minolta Camera Co., Япония). В фазу колошения определяли длину и ширину флагового листа, рассчитывали площадь по формуле В.В. Аникеева, Ф.Ф Кутузова [12]: S = L ∙ D ∙ 0,67, где S – площадь листа, см2, L – длина листа, см; D – ширина листа, см; 0,67 – коэффициент пересчета. Высоту 10 растений на каждой делянке измеряли от поверхности почвы до верхушки колоса без остей.

Изменчивость ряда признаков продуктивности (длина колоса, число и масса зерен с колоса, масса 1000 зерен, урожайность) анализировали в лабораторных условиях в 2023 г. на 10 растениях у каждого образца. Линейные размеры зерновок – длина (l), ширина (a), толщина (b) – измеряли с помощью штангенциркуля, рассчитывали объем (V), площадь внешней поверхности (F з ), показатель сферичности (Ψ) и отношение объема зерна к площади внешней поверхности (V/F з ) по методике, изложенной Г.А. Егоровым [13]: V = k ∙ a ∙ b ∙ l, где k – коэффициент, учитывающий особенности формы зерна (для пшеницы и ячменя – 0,52); Ψ = F ш /F з , где F ш – площадь внешней поверхности шара; F ш = 4πr2; F з = 4πR (l+3R), где R = (5a+6b)/60. Объем выборки – 100 зерновок каждого исследуемого образца ячменя.

Массу 1000 зерен определяли по ГОСТ 10842-89, массовую долю белка (%) определяли по ГОСТ СТ РК 1564-2006. Статистическая обработка данных осуществлялась по стандарт- ным методикам с использованием программы MS Excel [14, 15].

Результаты и их обсуждение. Изученные образцы относились к шести разновидностям, принадлежащим к двум подвидам ячменя культурного: H. vulgare L. ssp. distichon (L.) Körn. (двурядный) и H. vulgare L. ssp. vulgare (многорядный). Многорядный подвид был представлен одним образцом Dz02-129 (к-22934, var. Nigripal-lidum) , остальные образцы являлись двурядными с пленчатыми (H.3235 Wondo III (к-23454, var. rubrum ), Л.AHOR 2542/63 (к-20024, var. Macrole-pis), Dz02-404 (к-22961, var. steudelii), Местный (к-26620, var. steudelii), Aчa (к-30243, var. nutans ) и Абалак (к-31201, var. nutans ) и голыми зерновками (H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450, var. grisei-nudiinerme) . Окраска колоса имела различные оттенки – от серовато-коричневых до коричневато-черных в зависимости от разновидности, у остистых образцов ости окрашивались в желтый, желтовато-красный либо черный цвет. Сорта-стандарты характеризовались желтой окраской колоса и остей.

В начальные фазы развития растений ячменя в условиях вегетационного сезона 2022 г. в мае отмечены приближенные к многолетним значениям (условная норма) показатели среднемесячной температуры и количества осадков. Фактическая температура воздуха, по данным наблюдений, была равна 12,2 °C (норма – 12,0 °C), сумма осадков составила 46,2 мм (норма – 44 мм). Выход растений в трубку проходил при пониженной среднесуточной температуре воздуха июня (на 1,1 °C ниже нормы – 17,0 °C) и недостатке осадков по сравнению со средними многолетними значениями (69,5 % от нормы). В фазу колошения в июле отмечена среднемесячная температура 19,8 °С (средняя многолетняя – 18,7 °С). В течение 20 суток в дневные часы температура изменялась от 25,6 до 33,4 °С. Количество осадков в этот период составило 78,6 мм (90,3 % от нормы), при этом 34,2 мм выпало 20.07.2022. При значительном дефиците осадков в августе (28 мм, 46,7 % от нормы) происходили налив и созревание зерна.

Тюменская область характеризуется резкой контрастностью агроклиматических условий как в пространстве, так и во времени, что приводит к необходимости тщательного изучения селекционного материала с целью подбора форм, обладающих высоким адаптивным потенциа- лом. Полевая всхожесть семян может быть одним из информативных критериев оценки сортов и линий зерновых культур. В нашем исследовании количество всходов у изученных образцов ячменя и, соответственно, полевая всхожесть семян варьировали в широких пределах (табл. 1). Низкой способностью семян к прорастанию характеризовались образцы H.2866 Coll.Halle EP80 и Л.AHOR 2542/63, у которых всхожесть была ниже стандартных сортов: на 37,0–33,4 % (Ача) и на 31,6–28,0 % (Аба-лак) соответственно. Высокой всхожестью среди образцов с темной окраской колоса и зерновок характеризовался Dz02-129, относящийся к многорядному подвиду ячменя, количество всходов у которого было близким к стандарту Ача.

В течение вегетационного периода на растения воздействуют различные биотические и абиотические факторы среды. Н.А. Боме с соавторами [16] предлагают по количеству растений, сохранившихся к уборке, судить об адаптивных свойствах изучаемых генотипов и культуры ячменя в целом. К уборке отмечена гибель части растений, что нашло отражение в таких показателях, как выживаемость и биологическая устойчивость. В конце вегетационного периода отношение количества погибших растений к количеству всходов составляло от 11,3 % (Dz02-404) до 27,2 % (Л.AHOR 2542/63). Эти образцы соответственно характеризовались максимальной и минимальной выживаемостью растений.

Биологическую устойчивость рассчитывали как отношение количества растений, сохранившихся к уборке, к количеству высеянных семян, выраженное в процентах. По этому показателю выделился стандарт Ача (62,2 %). Среди эфиопских ячменей максимальная биологическая устойчивость составила 59,6 % у образцов Dz02-404 и Dz02-129, минимальная – у образцов H.2866 Coll.Halle EP80 (29,0 %) и Л.AHOR 2542/63 (27,8 %).

Получение высоких урожаев в значительной мере зависит от фотосинтетической активности возделываемых культур. Воздействие стрес-сорных факторов оказывает большое влияние на синтез и содержание молекул хлорофилла, размеры и продолжительность работы ассимиляционного аппарата, что негативно влияет на формирование элементов колоса, подавляет образование и налив зерновок, приводит к снижению их числа и массы в колосе [17–19].

Таблица 1

Полевая всхожесть семян, выживаемость растений и биологическая устойчивость образцов ячменя

Field germination of seeds, plant survival and biological stability of barley samples

|

Образец |

Количество всходов, шт/1 м2 |

Всхожесть, % |

Количество растений, сохранившихся к уборке, шт/1 м2 |

Выживаемость растений, % |

Биологическая устойчивость, % |

|

H.3235 Wondo III (к-23454) |

318 |

63,6 |

271 |

85,2 |

54,2 |

|

H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450) |

173 |

34,6 |

145 |

83,8 |

29,0 |

|

Л.AHOR 2542/63 (к-20024) |

191 |

38,2 |

139 |

72,8 |

27,8 |

|

Dz02-404 (к-22961) |

336 |

67,2 |

298 |

88,7 |

59,6 |

|

Местный (к-26620) |

255 |

51,0 |

218 |

85,5 |

43,6 |

|

Dz02-129 (к-22934) |

352 |

70,4 |

298 |

84,7 |

59,6 |

|

Aчa (к-30243) |

358 |

71,6 |

311 |

86,9 |

62,2 |

|

Абалак (к-31201) |

331 |

66,2 |

288 |

87,0 |

57,6 |

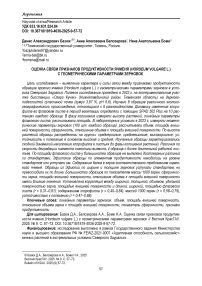

В нашем исследовании содержание хлорофилла в клетках флаговых листьев в фазу выхода в трубку у ячменей с темной окраской колоса и зерновок варьировало от 38,33 ед. SPAD (Местный) до 42,52 ед. SPAD (H.3235 Wondo III), при этом у большинства изученных образцов отсутствовали статистически значимые различия со стандартами, у которых этот показатель имел величину 41,12 ед. SPAD (Ача) и 41,61 ед. SPAD (Абалак). Максимальная величина фотосинтетических пигментов в фазу выхода в трубку отмечена у образца Л.AHOR 2542/63 – 46,47 ед. SPAD, превышавшего сорта Ача и Абалак на 11,5 и 10,5 % соответственно (рис. 1).

Анализ динамики накопления хлорофилла показал, что у всех образцов наибольшее содержание пигментов наблюдалось в фазу колошения. При этом стандарты характеризовались максимальным значением изученного показателя (Ача – 51,20 ед. SPAD, Абалак – 50,22 ед. SPAD). Образцы из Эфиопии уступали по этому показателю сортам из России на 6,9–31,4 %. Минимальное содержание хлорофилла в флаговых листьях в фазу колошения зафиксировано у образца H.2866 Coll.Halle EP80, который уступал стандартам на 29,4 и 30,7 % (Абалак и Ача соответственно).

В период молочная спелость – начало восковой спелости количество фотосинтетических пигментов у образцов с темной окраской колоса и зерновок варьировало от 12,31 ед. SPAD (Dz02-129) до 31,12 ед. SPAD (H.3235 Wondo III).

Сорта-стандарты по данному показателю занимали промежуточное положение – 20,94 ед. SPAD (Ача) и 20,22 ед. SPAD (Абалак).

Значительное снижение количества хлорофилла установлено к концу вегетации, при этом листья у образцов H.3235 Wondo III, Л.AHOR 2542/63, Dz02-404, Абалак при последнем измерении характеризовались более высоким содержанием зеленых пигментов, которое составило 10,58, 12,04, 10,91 и 10,82 ед. SPAD соответственно. Минимальное количество хлорофилла отмечено у образца H.2866 Coll.Halle EP80 (7,18 ед. SPAD).

Большая часть общей фотосинтезирующей активности у ячменя приходится на верхние листья (до 55 %), доля второго и флагового листьев составляет 24,1 и 13,6 % соответственно. Однако существует точка зрения, согласно которой именно флаговый лист считается одним из элементов зерновых культур, определяющих потенциал урожайности [20], в связи с чем ему уделяется особое внимание [21].

Образцы из Эфиопии к фазе колошения формировали более длинные флаговые листья по сравнению с сортами из России. Статистически значимые различия по этому параметру со стандартами (11,3 см – Ача; 10,5 см – Абалак) отмечены у четырех образцов (H.3235 Wondo III, H.2866 Coll.Halle EP80, Л.AHOR 2542/63, Dz02-404), у которых длина листовых пластинок составляла от 14,3 до 15,5 см (табл. 2).

EP80

Выход в трубку

Колошение

Молочная-начало восковой спелости Полная спелость

Рис. 1. Содержание хлорофилла во флаговых листьях коллекционных образцов ячменя в разные фазы развития различия достоверны при сравнении со стандартами: * – Ача, ▲ – Абалак на уровне р ≤ 0,05

Chlorophyll content in flag leaves of collection samples of barley in different phases of development Note: the differences are significant when compared with standards: * – Acha, ▲ – Abalak at the level p ≤ 0.05

По ширине флагового листа образцы с темной окраской колоса и зерновок либо уступали одному или обоим стандартам, либо находились на их уровне. Узкими листовыми пластинками характеризовались образцы H.2866 Coll.Halle EP80 и Dz02-129, наиболее широкие флаговые листья формировали среди эфиопских образцов H.3235 Wondo III и Абалак из России.

По площади флагового листа большинство образцов находились на уровне стандартов. Исключение составили: H.3235 Wondo III, значительно превосходивший стандарт Ача (на 44,6 %), и Dz02-129, уступавший стандарту Аба-лак на 47,1 %.

Таблица 2

Характеристика образцов ячменя по параметрам флагового листа в фазу колошения растений

Characteristics of barley samples according to flag leaf parameters at the plant heading stage

|

Образец |

Длина, см |

Ширина, см |

Площадь, см2 |

|

H.3235 Wondo III (к-23454) |

15,5±1,70*∆ |

0,7±0,06* |

7,4±1,37* |

|

H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450) |

14,7±1,31*∆ |

0,4±0,03∆ |

3,9±0,58 |

|

Л.AHOR 2542/63 (к-20024) |

13,9±1,34∆ |

0,6±0,07 |

5,6±0,98 |

|

Dz02-404 (к-22961) |

16,9±1,55*∆ |

0,5±0,06∆ |

6,1±0,98 |

|

Местный (к-26620) |

14,3±1,21 |

0,6±0,08 |

6,1±1,29 |

|

Dz02-129 (к-22934) |

12,8±1,03 |

0,3±0,05∆ |

2,7±0,69∆ |

|

Aчa (к-30243) |

11,3±0,80 |

0,5±0,06 |

4,1±0,62 |

|

Абалак (к-31201) |

10,5±0,79 |

0,7±0,05 |

5,1±0,67 |

Здесь и далее : различия достоверны при сравнении со стандартами * – Ача, ∆ – Абалак на уровне р ≤ 0,05.

Полегание растений зерновых культур может приводить как к снижению урожая (на 10–50 % и более), так и к значительному ухудшению качества зерна и посевных свойств семян, увеличению поражаемости растений заболеваниями и затрудняет уборку. Растения, устойчивые к полеганию, содержат больше хлорофилла, синтезируют большее количество ингибиторов, обеспечивающих сбалансированный рост листьев и стебля с оптимальными параметрами высоты, длины междоузлий, толщины соломины и узлов, и формируют хорошо развитую корневую систему [22–24].

По высоте растений, в соответствии с Международным классификатором СЭВ рода Hor-deum L. [25], в фазу колошения три образца (H.3235 Wondo III, Dz02-404, Dz02-129) отнесены к средневысоким (96–110 см), к среднерослым (81–95 см) отнесены H.2866 Coll.Halle EP80, Л.AHOR 2542/63, Ача, Абалак, один образец (Местный) – к высокорослым (111–125 см) (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика образцов ячменя по высоте растений и устойчивости к полеганию в фазу колошения

Characteristics of barley samples according to plant height and resistance to lodging during the heading phase

|

Образец |

Высота растений, см |

Длина нижних междоузлий, см |

Устойчивость к полеганию, средний балл |

|

|

первого |

второго |

|||

|

H.3235 Wondo III (к-23454) |

97,6±1,71*∆ |

4,9±0,31 |

9,4±0,82 |

6 |

|

H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450) |

82,0±1,07*∆ |

2,2±0,32*∆ |

5,5±0,68*∆ |

8 |

|

Л.AHOR 2542/63 (к-20024) |

89,5±1,73 |

4,3±0,25 |

7,3±1,02* |

8 |

|

Dz02-404 (к-22961) |

109,7±0,80*∆ |

6,1±1,06 |

13,3±0,65*∆ |

6 |

|

Местный (к-26620) |

116,4±0,97*∆ |

5,3±1,18 |

10,6±1,14 |

6 |

|

Dz02-129 (к-22934) |

109,4±0,99*∆ |

7,5±0,85*∆ |

12,3±0,59*∆ |

4 |

|

Aчa (к-30243) |

90,9±0,71 |

4,6±0,77 |

10,9±0,33 |

8 |

|

Абалак (к-31201) |

91,6±1,02 |

4,4±0,24 |

9,3±0,53 |

8 |

По длине первого междоузлия выделился многорядный образец ячменя, превышавший стандарты Ача на 63,0 % и Абалак на 70,5 %. Короткое первое междоузлие формировали растения образца H.2866 Coll.Halle EP80, у которого отклонение от сорта Ача составило 52,2 %, от сорта Абалак – 50 %. Образцы Dz02-404, Dz02-129 из группы средневысоких характеризовались наиболее длинным вторым междоузлием и значительно превосходили стандарты. Из группы среднерослых наиболее короткие междоузлия отмечены у образцов H.2866 Coll.Halle EP80 и Л.AHOR 2542/63, которые уступали одному или обоим стандартам.

Большинство изученных образцов характеризовались средней (от 5 до 7 баллов) и высокой устойчивостью (от 7 до 9 баллов) к полеганию. Исключение составил Dz02-129 из группы средневысоких растений, у которого устойчивость к полеганию варьировала от низкой к средней (от 3 до 5 баллов). Этот образец отли- чался наиболее длинными первым и вторым междоузлиями.

В исследованиях И.Ю. Зайцевой, И.Н. Щенниковой [24], проведенных на яровом ячмене в Волго-Вятском регионе, была установлена связь средней силы между признаками устойчивости к полеганию и высоты растений (r = –0,60), общей кустистости (r = 0,40) и вторичной корневой системы, формирующейся к фазе созревания зерна (r = 0,44). В.Г. Захаровым с соавторами [23] на яровой мягкой пшенице в Северном Поволжье исследована сопряженность 12 анатомоморфологических признаков с устойчивостью к полеганию и обнаружена отрицательная корреляция устойчивости к полеганию с длиной второго междоузлия (r = –0,61), длиной третьего междоузлия (r = –0,72), суммой длин второго и третьего междоузлий (r = –0,70) и слабая связь с высотой растений.

В нашей работе корреляционный анализ показал тесную положительную связь высоты растений ячменя с длиной первого (r = 0,78) и вто- рого междоузлий (r = 0,81) и обратную связь с устойчивостью к полеганию (r = –0,80). Длина первого и второго междоузлий отрицательно коррелировала с устойчивостью к полеганию (r = –0,84 и –0,66 соответственно). Обнаружена слабая связь урожайности с высотой растений (r = 0,07), устойчивостью к полеганию (r = –0,03), длиной первого междоузлия (r = 0,23), и средняя прямая связь с длиной второго междоузлия (r = 0,50).

В качестве основных признаков, определяющих зерновую продуктивность ячменя, рассматриваются число продуктивных растений на единице площади, а также формирование элементов структуры урожая, в зависимости от особен- ностей генотипа и погодных условий в период вегетации растений [26].

На урожайность зерновых культур, в том числе ячменя, существенно влияют число зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000 зерен. К числу параметров, определяющих уровень урожайности в условиях Красноярской лесостепи, С.А. Герасимов [27] относит длину колоса и число зерен в колосе.

В нашем исследовании по длине колоса большинство изученных образцов находились на уровне стандартов. Исключение составил Местный, превосходивший стандарт Абалак на 23,8 %, и Dz02-129, уступавший стандарту Ача на 15,9 % (табл. 4).

Таблица 4

Характеристика образцов ячменя по некоторым параметрам продуктивности Characteristics of barley samples according to some productivity parameters

|

Образец |

Длина колоса (без остей), см |

Число зерен в колосе, шт. |

Масса зерна с колоса, г |

Масса 1000 зерен, г |

Урожайность, г/м2 |

Массовая доля белка, % |

|

H.3235 Wondo III (к-23454) |

6,7±0,18 |

15,5±1,34 |

0,73±0,063 |

39,92 |

336,6 |

18,04 |

|

H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450) |

6,6±0,20 |

14,1±0,67*∆ |

0,52±0,031*∆ |

37,12 |

196,7 |

17,07 |

|

Л.AHOR 2542/63 (к-20024) |

6,6±0,41 |

14,1±0,64*∆ |

0,63±0,036 |

31,82 |

113,9 |

16,08 |

|

Dz02-404 (к-22961) |

7,1±0,34 |

18,1±1,06 |

0,88±0,055 |

40,08 |

295,0 |

16,40 |

|

Местный (к-26620) |

7,8±0,57∆ |

17,2±1,15 |

0,81±0,081 |

39,88 |

248,1 |

18,04 |

|

Dz02-129 (к-22934) |

5,8±0,15* |

36,8±1,23*∆ |

0,75±0,035 |

21,88 |

296,9 |

17,07 |

|

Aчa (к-30243) |

6,9±0,18 |

17,4±0,67 |

0,75±0,053 |

38,86 |

439,8 |

15,87 |

|

Абалак (к-31201) |

6,3±0,21 |

18,1±0,64 |

0,75±0,049 |

43,52 |

353,7 |

16,77 |

Зерновая продуктивность одного растения зависит от продуктивной кустистости, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен [28]. По числу зерен в колосе выделился многорядный образец Dz02-129, превосходивший стандарты примерно в два раза. Остальные образцы либо уступали стандартам, либо находились с ними на одном уровне. По массе зерна с колоса у большинства образцов не отмечено различий со стандартами, за исключением H.2866 Coll.Halle EP80, который по этому показателю уступал сортам из России на 30,7 %.

Известно, что масса 1000 зерен у зерновых культур тесно коррелирует с урожайностью и регулируется сложной генетической системой, определяющей проявление ряда признаков, ко- торое находится в тесной зависимости от агроклиматических условий, технологии возделывания, уровня минерального питания и сортовых особенностей [29–34].

По массе 1000 зерен большинство эфиопских образцов было близко к стандартам, исключение составил Dz02-129, который по этому показателю уступал сортам Ача и Абалак на 43,7 и 49,7 % соответственно. По урожайности зерна с 1 м2 среди ячменей с темной окраской зерновок выделился образец H.3235 Wondo III, который были близок по этому показателю к стандарту Абалак. Низкой урожайностью характеризовались образцы Л.AHOR 2542/63 и H.2866 Coll.Halle EP80, уступавшие другим образцам по озерненности колоса и массе 1000

зерен. Многорядный образец Dz02-129 по урожайности находился на уровне большинства образцов, несмотря на низкую массу 1000 зерен, за счет большего числа зерен в колосе.

Белки зерна ячменя характеризуются лучшей сбалансированностью по аминокислотному составу по сравнению с другими зерновыми культурами. Содержание белка зависит от сорта, условий выращивания, крупности зерна, систематической принадлежности [1, 35, 36]. По сведениям, приведенным в статье О.В. Шулеповой и Р.И. Белкиной [30], для кормового зерна ячменя оптимальное содержание белка должно быть на уровне 16 %.

Изученные образцы в условиях вегетационного сезона 2022 г. формировали зерно, соответствовавшее требованиям ГОСТ Р 539002010, предъявляемым к кормовому ячменю по содержанию белка. У четырех образцов с темной окраской колоса и зерновок массовая доля белка составляла от 17,07 до 18,04 % (в том числе и многорядный образец Dz02-129).

Семена ячменя характеризуются разнокачес-твенностью, которая определяется факторами окружающей среды, неравномерностью цветения, формирования и созревания зерновок, распределения питательных веществ в пределах колоса [37].

Форма зерновки, ее линейные размеры, крупность, объем и ряд других характеристик относятся к физическим свойствам, имеющим большое значение для очистки, хранения и переработки зерна и семян [38].

На выравненность зерновой массы, потенциальный выход муки и крупы и выбор технологических процессов обработки и транспортировки значительное влияние оказывают показатели длины, ширины и толщины, объем, сферичность, площадь внешней поверхности, отношение объема к площади внешней поверхности зерновки [13, 39].

Линейные размеры и форма семян различных культур зависят от генотипа и определяют их технологические и посевные свойства [10, 40]. Мукомольные свойства зерна существенно зависят от линейных размеров зерновки, определяющих ее крупность, сферичность и удельную внешнюю поверхность, которые в свою очередь влияют на относительное содержание оболочек и крахмалистой части эндосперма [13].

Анализ линейных параметров зерновок ячменя показал, что большинство образцов с тем- ной окраской зерновок и колоса по ширине и толщине уступали стандартам и превосходили их по длине (табл. 5). По линейным параметрам, объему, сферичности и отношению V/F зерновки изученных образцов соответствовали размерам, характерным для ячменя, указанным в работе Г.А. Егорова [13] и в статье Л.В. Гапоновой с соавторами [41], за исключением площади внешней поверхности, диапазон которой составлял в данных источниках от 35(38) до 60 мм2. В нашем исследовании площадь внешней поверхности зерна варьировала от 53 до 74 мм2. Образец H.2866 Coll.Halle EP80 по всем линейным параметрам уступал стандартным сортам.

Форма зерна является сортовым признаком, который оценивается показателем сферичности [41]. По этому показателю зерновки изученных образцов ячменя имели овальную форму, при этом сорта-стандарты превосходили эфиопские образцы, формируя более широкоовальные зерновки. Узкие и длинные зерновки небольшого объема формировал образец Dz02-129, относящийся к многорядному подвиду ячменя культурного, что привело к снижению сферичности зерна (Ψ), площади внешней поверхности (F) и отношения V/F. Остальные образцы по этим характеристикам имели близкие значения.

Для целенаправленного отбора ценных генотипов, их комплексной оценки и дальнейшего использования в селекции необходимо изучение сопряженности между признаками [42]. В исследованиях И.В. Пахотиной и Ю.В. Колмакова [43], проведенных на твердой пшенице, установлена умеренная отрицательная сопряженность длины зерновки с содержанием белка в зерне (г = -0,38...-0,43) и положительная между массой 1000 зерен и длиной зерновки (r = 0,43-0,50), между массой 1000 зерен и толщиной зерновки (г = 0,44-0,67).

В нашем исследовании отмечена прямая взаимосвязь линейных параметров, объема зерновок, площади внешней поверхности зерновок, удельной поверхности зерновок с шириной и площадью флагового листа (г = 0,31-0,83), а также с содержанием хлорофилла в период от колошения до полной спелости (г = 0,40-0,84), массой 1000 зерен (г = 0,56-0,75) и устойчивостью к полеганию (г = 0,47-0,88). Обратная связь геометрических параметров зерновок установлена с числом колосков (г = -0,72.-0,84) и зерен в колосе (г = -0,34.-0,62).

Таблица 5

|

Образец |

Линейные параметры зерновок, мм |

V, мм3 |

Ψ |

F, мм2 |

V/F |

||

|

l |

a |

b |

|||||

|

H.3235 Wondo III (к-23454) |

9,7±0,08*∆ |

3,2±0,02*∆ |

2,2±0,02*∆ |

36 |

0,77 |

69 |

0,53 |

|

H.2866 Coll.Halle EP80 (к-23450) |

8,3±0,04* |

3,0±0,02*∆ |

2,1±0,02*∆ |

28 |

0,78 |

56 |

0,49 |

|

Л.AHOR 2542/63 (к-20024) |

9,7±0,17*∆ |

3,5±0,07 |

2,6±0,03* |

41 |

0,78 |

74 |

0,56 |

|

Dz02-404 (к-22961) |

9,5±0,06*∆ |

3,2±0,02*∆ |

2,3±0,02*∆ |

36 |

0,77 |

68 |

0,53 |

|

Местный (к-26620) |

9,2±0,05*∆ |

3,17±0,02*∆ |

2,22±0,02*∆ |

34 |

0,77 |

65 |

0,52 |

|

Dz02-129 (к-22934) |

10,0±0,17*∆ |

2,8±0,06*∆ |

2,1±0,02*∆ |

23 |

0,74 |

53 |

0,44 |

|

Aчa (к-30243) |

8,6±0,13 |

3,5±0,08 |

2,7±0,05 |

37 |

0,80 |

68 |

0,56 |

|

Абалак (к-31201) |

9,0±0,05 |

3,3±0,03 |

2,4±0,02 |

38 |

0,79 |

69 |

0,55 |

Примечание : a – ширина; b – толщина; l – длина; V – объем зерна; Ψ – сферичность зерна; F – площадь внешней поверхности зерна; V/F – отношение объема к площади внешней поверхности зерна.

Геометрические параметры зерновок различных образцов ячменя

Geometric parameters of grains of various barley samples

Количество белка и длина зерновки слабо коррелировали между собой (r = 0,23), между содержанием белка и другими изученными характеристиками зерновок отмечена слабая и средняя отрицательная связь (r = –0,27…–0,48).

Урожайность слабо зависела от большинства геометрических параметров зерновок (r = 0,04… –0,28), средняя по силе обратная связь отмечена с длиной зерновок (r = –0,31) и прямая – с показателем сферичности (r = 0,33).

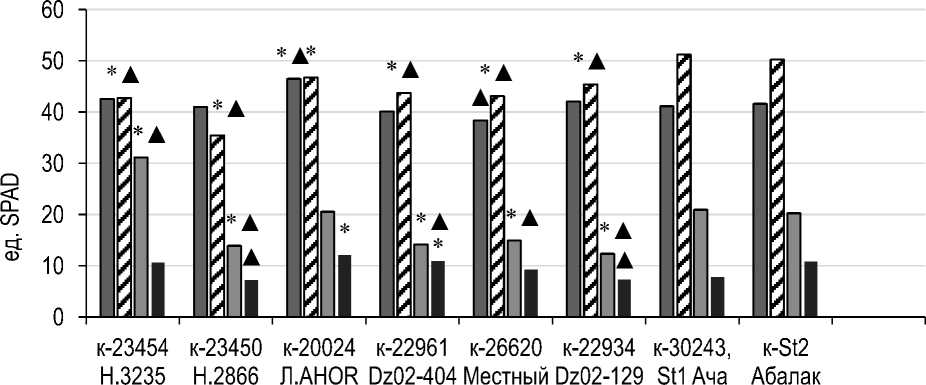

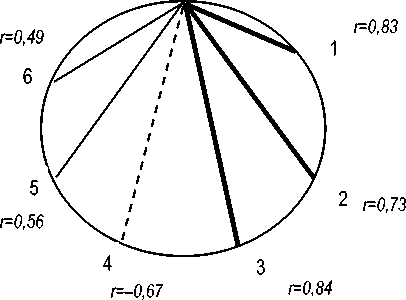

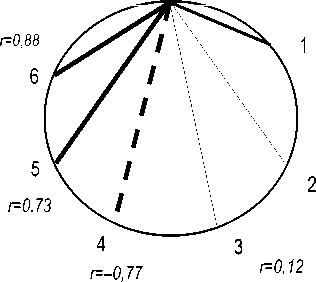

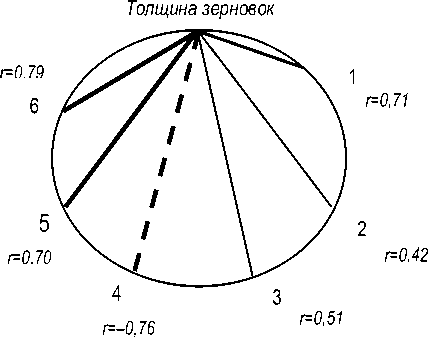

На рисунке 2 показаны корреляции некоторых характеристик зерновок с признаками, описывающими рост и развитие растений в период вегетации, и элементами продуктивности с наиболее выраженными сопряженностями.

Площадь внешней поверхности зерна

Рис. 2. Корреляция геометрических параметров зерновок с некоторыми количественными признаками образцов ячменя: 1 – ширина флагового листа; 2 – площадь флагового листа; 3 – полная спелость (хлорофилл); 4 – число колосков в колосе; 5 – масса 1000 зерен;

6 – устойчивость к полеганию

Correlation of geometric parameters of grains with some quantitative characteristics of barley samples: 1 – flag leaf width; 2 – flag leaf area; 3 – full maturity (chlorophyll); 4 – number of spikelets in an ear;

5 – weight of 1000 grains; 6 – lodging resistance

Показатель сферичности

r=0,48

r=0,15

Окончание рис. 2

Заключение. В условиях вегетационного периода 2022 г., характеризовавшегося дефицитом осадков в фенологические фазы (выход в трубку, колошение) и особенно налива зерна, на фоне высоких температур воздуха в период колошения растений по комплексу показателей (полевая всхожесть семян, выживаемость растений, биологическая устойчивость) высокую адаптационную способность проявили образцы из Эфиопии (Dz02-404, Dz02-129) и России (Ача).

Анализ изменения содержания хлорофилла в тканях флагового листа выявил общую закономерность у всех изученных образцов, проявившуюся в максимальном накоплении пигментов к фазе колошения с последующей деградацией. Образцы H.3235 Wondo III, Л.AHOR 2542/63, Dz02-404, Абалак при измерении в фазе полной спелости зерна характеризовались сравнительно высоким содержанием хлорофилла, что указывает на более длительную работу фотосинтетического аппарата.

Площадь флагового листа у большинства образцов была на уровне стандартов. Образец H.3235 Wondo III по данному показателю значительно превосходил стандарт Ача (на 44,6 %). Листья с меньшими размерами формировались у образца к-22934 Dz02-129, уступавшего стандарту Абалак по площади на 47,1 %.

По высоте растений в фазу колошения образцы были распределены на три группы: среднерослые (81–95 см, 4 образца), средневысокие (96–110 см, 3 образца), высокорослые (111– 125 см, 1 образец) и большинство из них характеризовалось высокой и средней устойчивостью к полеганию.

По признакам продуктивности и показателям урожайности зерна эфиопские образцы находились на уровне стандартов Ача и Абалак или уступали им. Среди ячменей с темной окраской зерновок и колоса выделился образец H.3235 Wondo III. По содержанию белка в зерне изученные образцы соответствовали требованиям, предъявляемым к кормовому ячменю.

При сравнении эфиопских образцов со стандартами из России установлено, что по ширине и толщине зерновок они уступали районированным сортам и превосходили их по длине. По показателям сферичности (Ψ) зерна, площади внешней поверхности (F) зерна и отношения V/F, а также по массе 1000 зерен изученные образцы имели близкие значения, за исключением Dz02-129 с узкими и длинными зерновками небольшого объема.

На основании корреляционного анализа выявлены взаимосвязи между геометрическими характеристиками зерновок и признаками продуктивности. Установлена сильная корреляция ширины флагового листа, устойчивости к полеганию, массы 1000 зерен с шириной и толщиной зерновок (r = 0,70–0,79). Отмечена тесная взаимосвязь ширины флагового листа и содержания хлорофилла с объемом и площадью внешней поверхности зерна (r = 0,78–0,84). Масса 1000 зерен и устойчивость к полеганию коррелировали с удельной поверхностью зерна и показателем сферичности (r = 0,71–0,88). Также сильная сила связи наблюдалась между содержанием хлорофилла в фазу полной спелости и длиной зерновок (r = 0,71) и между шириной флагового листа и удельной поверхностью зерна (r = 0,78). Высокая отрицательная корреляция у большинства параметров зерновок (за исключением дли- ны зерновок) отмечена с числом колосков в колосе (r = –0,72…–0,84).

Сравнительная оценка коллекционных образцов ячменя по происхождению из Эфиопии со стандартными сортами показала, что они в контрастных условиях Северного Зауралья проходят все фенологические фазы, формируют полноценное зерно по технологическим свойствам. Получена дополнительная информация по геометрическим параметрам зерновок и признакам продуктивности, которая может быть использована при отборе исходного материала и разработке сортов с темной пигментацией зерновок и колоса.